En la mesa de la esquina había un tipo de aspecto atrabiliario, de cuya estatura no me percaté cabalmente hasta que se levantó. Tenía las patillas muy pobladas, de vello rizado, que le llegaban casi hasta el mentón, y gastaba bigote de bucanero, aunque su traza me hizo pensar en un hombre lobo. Debía de medir uno noventa al sesgo. Era tirando a delgado, de tez muy pálida, y tenía los ojos color azul claro y la nariz llamativamente recta, bien que un tanto gruesa. Me acerqué a la barra, y en el momento de sentarme en el taburete oí que me chistaban. Era él. Alzó el brazo e hizo un gesto con la boca, descubriendo unos incisivos de conejo, anchos y amarillentos, que le daban un aspecto notablemente ridículo. Debió de captar la dirección de mi mirada, porque inmediatamente los ocultó.

¡Psst! chistó. ¡Mi amigo, mi amigo! Con el brazo en alto me pidió que me acercara, y le obedecí.

Encima de la mesa, una cartera negra de cuero repujado, con unas letras doradas, que decían:

ζЛ

El reborde mellado de los incisivos asomó por debajo de las cerdas lacias del bigote. Ni pirata ni hombre lobo: bandolero mexicano.

Creo que me queda un hamilton, estoy casi seguro, dijo, hablando en español, para mi extrañeza.

¿Un hamilton?

Se metió la mano peluda en el bolsillo y sacó una pelota de papel verde. La desestrujó hasta convertirla en un pliego rectangular que reconocí como un billete de diez dólares.

Alexander Hamilton, dijo, alisando aún la efigie biliosa del padre de la patria, y agregó: En lugar de su vil valor numero-metálico, me refiero a los billetes por el careto del presidente en cuestión: Washington, 1 dólar; Lincoln, 5 dólares; Hamilton, 10 dólares; Jackson, 20 dólares; etc. Las más altas denominancias véolas con menos frecuencia. Si mueves el culo hasta la barra te invito a una copa. Para mí un tequila sour.

Era torpe de movimientos, al levantarse casi tira la silla al suelo. Dejó el portafolios encima de la mesa, sin que pareciera preocuparle mucho que pudiera interesarse por él alguno de los parroquianos, todos con aspecto de codiciar los bienes ajenos, y se alejó camino del W. C.

Volví con dos tequila sour, los planté en la mesa y me senté a esperar. A los dos minutos, el desconocido salió del retrete, aún subiéndose la bragueta.

Mercibocú, me dijo, sumergió el índice en el tequila sour y lo dejó allí. Código 3, exclamó observando el dedo como si no fuera suyo. Respiró hondo y añadió, enigmático: Me dedico a carcajulearme de ellos, rododendro en ristre. Dicho lo cual, se chupó el dedo bañado de tequila sour antes de añadir: Me persiguen. Quieren captar mi efigie. Sonrió. Hace unos años mi editor me alertuvo de que la revista Time había mandado a un fotografiador al D. F., a ver si daba conmigo, y me di el piro a Guanajuato. Agarré un autobús meningítico que se pasó cuatrocientoscincuentaiséis minutos traqueteando por las montañas. Pero lo peor fue cuando empezaron los premios de los cojónulos.

No tenía la menor idea de qué quería decir, pero de todos modos pregunté:

¿Es allí donde aprendió español? Quiero decir en México.

No, allí es donde lo olvidé. El español de Castilla lo aprendí en Cascadilla.

¿Cascadilla?

¡Cascadilla Hall! Es el nombre del edificio donde tenía mi dormitorio, en la Universidad de Cornell. Apuntó con los dientes hacia el chorro de luz que caía del techo.

Prrosst, dijo, dando otro sorbito al cóctel. ¿Y tú de dónde sales? ¿Dónde has aprendido español?

En Brooklyn, dije. ¿Qué se le perdía en México?

Fui a terminar una novela. ¿Cuál es tu letra favorita?

Nunca se me ha ocurrido pensarlo.

La mía es la V. Tengo fuera el Corvier. Salgamos a la noche iridescente, dijo y apuró el tequila sour.

Le atraía la luz. En la puerta del bar se situó en la encrucijada de los haces que proyectaban dos focos situados a ambos lados de la entrada, uno amarillo y otro azul. Su silueta estriada flotó indecisa en la luz líquida.

¡Allí está! dijo, girando sobre sus talones, y se acercó dando tumbos a un Corvier verde con matrícula de California.

Se sentó al volante, se abrochó el cinturón de seguridad y bajó el parasol derecho, donde guardaba un cigarrillo de marihuana a medio fumar al que se refirió como cucaracha. La encendió con un mechero de plástico violeta, y dio una calada larga y honda, mientras agitaba velozmente las rodillas, como si se estuviese orinando. Retuvo el aire en los pulmones y me pasó el cigarrillo. Soltó una nube de humo agridulce, que se expandió hasta colmar el interior del Corvier. Aspiré. Un bisturí de platino iridiado me sajó longitudinalmente el esófago, abriendo paso a una señal luminosa que salió al exterior por el ombligo.

ζЛ me observaba divertido.

¿Potente, eh? Con una calada te ultratumba, dijo, esperó a que se apagara la cucaracha y la volvió a guardar en la solapa del visor. ¿A que nunca has visto nadasí? Sacó una bolsa de plástico de la guantera, abrió el reborde. Ganja negra. La hierba era de color alquitrán. Los indios la cultivan en la alta montaña. Azotan las mataplantas con unos látigos trenzados con hebras de plata, lo que hace que produzcan una cantidad mayor de retsina. Su voz me llegaba de muy lejos. Donde debieran estar sus ojos vi dos yescas al rojo vivo. La ganja negra, ques más salwaje que la macoña.

Se le empezó a distorsionar la voz. Los vocablos se encabalgaban. Lo último que oí fue algo así:

¿quéS q [yilph kiameth] ue ti fé?

Luego entramos en un túnel de sonidos ininteligibles. A la salida se ensambló sola esta frase:

¿Te gusta el jazz?

Intenté articular una respuesta, sin lograrlo.

Thelonious Monk toca hoy en el Village, decía su voz, bailando en el espacio. En una cripta. Hace años que dejó de tocar. Ocurrió de repente. El silencio se apoderó de él. No tocaba, eso era todo. Crudívoro. Nada que ver con cuando tocaba en sitios como el Five Spot en los cincuenta. Le llamábamos Dios. Hoy actúa Dios. Eso decíamos. Y qué bandas. Bird. John Coltrane. De lo de hoy me ha avisado Edipa. Estoy en Nueva York sólo por eso.

En la puerta del club un gorila le pide a ζЛ que le enseñe algún documento de identidad que demuestre su mayoría de edad. Por su aspecto frisa la cuarentena, pero necesitan comprobarlo. La literalidad yanqui.

No hay fecha de nacimiento, dice el gorila resoplando.

ζЛ saca un manojo de carnets y los despliega en abanico. El portero los va pasando y cuando se tropieza con el de conducir, gruñe, satisfecho:

Bienvenido, mister Lippincott. (Más avanzada la noche comprendí que le gustaba apropiarse de los apellidos de sus personajes.)

Dentro, en una de las mesas justo enfrente del escenario, hay una mujer sentada junto a un tipo flaco, que lleva gafas de sol y gorra de béisbol. Nos hacen señas. ζЛ me los presenta como Edipa y Don. Nos sentamos. Thelonious Monk hace aparición con un sombrero de piel de leopardo y un silencio religioso se adueña de la sala.

Arrodíllate ante el misterio, me dice ζЛ. Thelonious se inclina sobre el teclado y transcurre una infinidad sin que se decida a tocar la primera nota. Nadie se mueve. Ni un siseo de nerviosismo. Don me susurra al oído: Está escuchando algo que sólo él puede oír.

Sin duda, los músicos lo saben y esperan a que les haga una señal.

Es un genio, dice ζЛ a la salida. Un fuckingputopinchegenius, esos lo ques Thelonius Monk. Estrosí. El éxtasis extratránsferial.

Cuando entra en estos trances lingüísticos, no hay nada que hacer, dice Edipa, metiéndole la mano en un bolsillo.

No podéis dejar que conduzca en ese estado, interviene Don.

En eso estaba, dice Edipa, haciendo tintinear el manojo de llaves que le acaba de quitar a ζЛ.

Vamos a mi casa. Tengo mescalina.

Don dice que se tiene que ir al Bronx y se despide. Edipa se sienta al volante. ζЛ se pone a tocar los bongos en el asiento trasero del Corvier, hasta caer dormido.

¿De qué lo conoces? me pregunta Edipa, una vez en marcha.

Me lo encontré en un bar hace un par de horas. Me trajo aquí.

¿Entonces no sabes quién es?

Ni idea.

Es Thomas Pynchon, el escritor. ¿Has oído hablar de él?

Me volví automáticamente a contemplar el guiñapo que roncaba en el asiento trasero.

Leí un cuento suyo, hace por lo menos diez años, en una revista. Nunca había leído nada igual. La historia se me quedó grabada y soñé con ella por la noche. Un tipo va a parar a un vertedero de basuras donde vive una enana que se enamora de él y ya no le deja irse de allí.

Nerissa. Por cierto, yo no me llamo Edipa, me llamo Melanie. Edipa es un personaje. Tom siempre está igual. Le encantan esos juegos.

En lo que fue el único momento normal de la velada, Melanie me contó los acontecimientos del último año y medio, a raíz de su tercera novela, El arco iris de la gravedad. Le dieron el National Book Award, en la categoría de ficción, ex aequo con Una Corona de Plumas, de Isaac Bashevis Singer.

Pynchon y Singer. Un reparto esquizofrénico, dije. La noche y el día.

Así es. Luego le dieron el Premio William Dean Howells, de la Academia Norteamericana de Artes y Letras, otorgado a la mejor novela de la década. Luego vino el escándalo del Pulitzer. El consejo editorial de aquel año estaba compuesto por gente prestigiosísima. Elizabeth Hardwick, Benjamin De Mott, y Alfred Kazin nada menos. Propusieron que el premio recayera en El arco iris de la gravedad, por unanimidad. Los picatostes del jurado intentaron leerla y se agarraron tal cabreo que declararon el premio desierto. Pero lo más divertido fue lo del Premio Nacional. Tom no se presentó a la ceremonia de entrega. El premio lo recogió en nombre suyo el cómico Irwin Corey. En su intervención, Corey se dedicó a contar chistes y a mutilar la sintaxis de la lengua inglesa. Una parte del público se desternilló de risa, y la otra mitad no supo disimular su perplejidad.

¡Edipa, saca la cerveza y hazte un porro! tronó ζЛ desde atrás.

Hazlo tú, ¿no ves que estoy conduciendo?

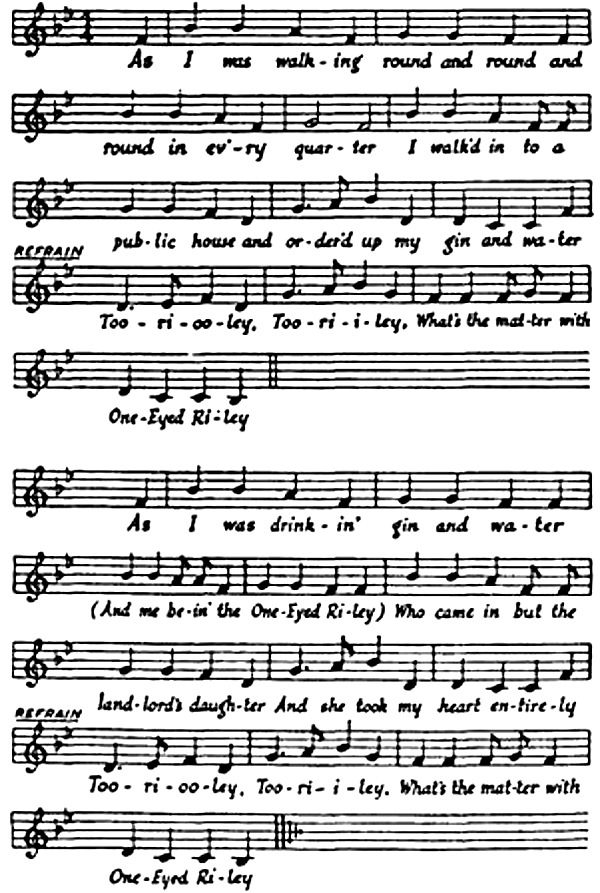

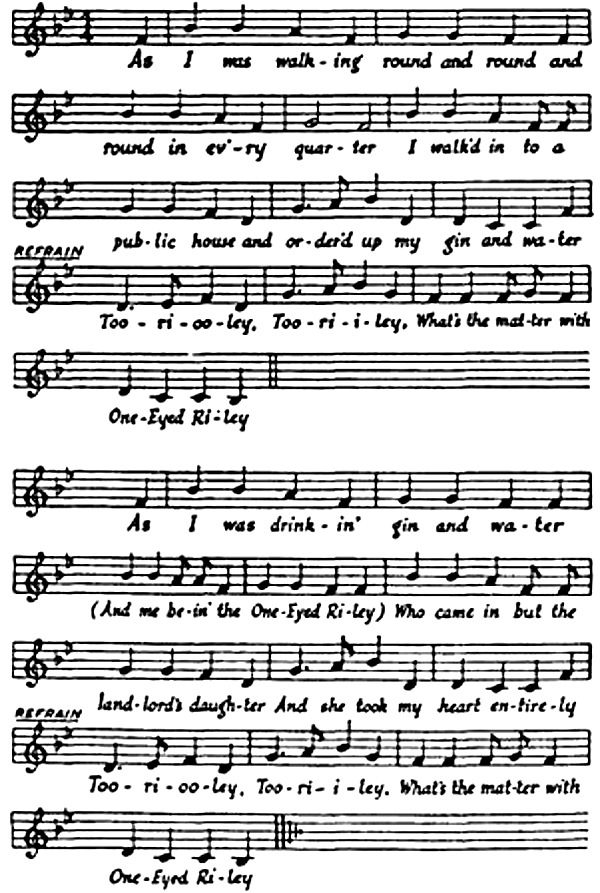

ζЛ se empeñó en que todos teníamos que cantar El Tuerto Riley, cuya partitura figura en The Cocktail Party, de T. S. Eliot. Consiguió que la memorizáramos y nos dirigió marcando el ritmo con los bongos:

Habíamos llegado a Riverside Drive. Desde abajo se oía música.

No me acordaba de la fiesta de Amy. Creo que va a estar su director de tesis. Lo siento, Tom.

Non ti preocupare de niente. Arriviamo un momento, prendiamo la mescalina, un po da bere e partiamo.

En medio del salón había un tipo de barbita recortada. Por toda vestimenta llevaba unos calcetines blancos y unos calzoncillos. Un tipo que tenía un fuerte acento francés nos explicó que había salido inopinadamente de uno de los dormitorios, interrumpiendo una sesión erótica, porque alguien había emitido un juicio literario que le había molestado tanto que le había impedido correrse. El de la barbita dijo, dirigiéndose a alguien que estaba sentado en un futón:

Sus novelas tratan de las dificultades inherentes al acto de la lectura. Cuando empleo el término «lectura», lo utilizo metafóricamente. Es decir, «leer» es la metáfora que alude a la(s) forma(s), todas las formas en que la gente trata de extrrraerrle un sentido al mundo en que vivimos, así como a sí mismos.

Oye, hijo de pejrra, que no estamos en clase, dijo el tipo que tenía acento francés. ¿No tienes bastante con tirarte a las estudiantes? Si quieres dar la tabajrra, lárgate a otro sitio. Fíjate cómo te mira el pobre Chandler. Se ha tomado un ácido, vete a saber qué tipo de alucinaciones tendrá ahora por tu culpa. Deja de joder.

¿Quién es? le pregunté a Melanie, refiriéndome al tipo de los calzoncillos.

¿No conoces a Gengis Cohen? Es el jefe del Departamento de Literatura Comparada de Columbia University.

El aludido soltó un cuesco, y siguió adelante con su perorata:

En la novela contemporánea, el acto de la lectura transcurre paralelamente al acto de descifrar un mundo problemáticamente construido sobre un despliegue de códigos…

¡Me cago en tus muertos! dijo el francés, y levantándose de un salto, le propinó un puñetazo a Cohen que lo levantó por los aires y dio con él de bruces en el suelo.

Te lo advertí, recalcó el agresor.

Profesor Cohen, profesor Cohen… dijo una jovenzuela que salió apresuradamente del cuarto donde había estado con el académico. Llevaba un salto de cama transparente que permitía ver su anatomía al completo. Melanie me explicó que la chica estaba haciendo con él la tesis sobre entropía y literatura en la ficción contemporánea.

¿Por qué has hecho eso, Pierre? Pobre Gengis, dijo la chica, plañidera. ¿Qué hay de malo en lo que ha dicho?

¡Vuelve a la cama y termina lo que has dejado a medio hacer! repuso el tal Pierre.

Formidablemente gordo, con la papada resabiada, y labios rijosos, el egregio Harry Blum, alias el Sapo Filológico replicó:

Demasiado tarde joven. Evidentemente, le interesa mucho más lo que nos traemos entre manos el profesor Cohen y yo. No le hagas caso, Gengis. Lo que yo creo es que hay que incorporar el azar y la indeterminación imperantes en la vida moderna, y en el mundo físico, eternamente cambiante. En este contexto, podemos caracterizar la «lectura» como un proceso en virtud del cual la gente extrae una narración de su propia experiencia vivida.

¿Y si la Historia, con mayúscula, fuera la mayor de las ficciones, Blum? La Historia, con su ejército privado de autores. Quizá los sucesos más cruciales acaezcan porque alguien (pero quién, quién, quién) los porvoca, digo provoca. ¿No es verdad que V. versa sobre la noción de conspiración? Noción perturbadora, puesto que plantea cuestiones, o cuestiona la noción misma de historia, de Historia, ya por su propio planteamiento estructural. En ese sentido, la actividad de Stencil es una forma de búsqueda, que discurre a través de determinados fragmentos de la Historia.

Están hablando de ti, dijo Melanie.

Tom se encogió de hombros.

No te preocupes, nadie sabe qué aspecto tengo.

¿Pero quién es V.? preguntaba Cohen.

Una diosa, dijo Blum. Stencil la busca a través de diversas manifestaciones de la historia reciente. Un ideal, una mujer, de la que sólo se conoce la inicial de su nombre, un nombre que puede ser falso por lo demás: V.

En ese sentido (dijo Gengis Cohen, alerta por si le caía otro guantazo, pero Pierre ya se habían llevado a Chandler [de lo contrario Cohen no habría abierto el pico], quien se encontraba en plena crisis de su éxtasis lisérgico, en un catre de la habitación contigua, donde babeaba palabras sin sentido), Stencil es una representación de la persona del lector, o lectora, mejor lectora, del mismo modo que es mejor decir Diosa que Dios.

Oye, que esa tesis es mía, dijo Harry Blum.

Y lo sigue siendo, no es más que una alusión, un homenaje, si prefieres, repuso Cohen.

Pynchon salió de la cocina con dos sixpacks de cerveza, me agarró del brazo y me sacó de la habitación. ¡Edipa! dijo desde la escalera, vámonos de aquí. Melanie salió corriendo.

¿Quién toca en el Inverarity?

The Paranoids.

Perfecto. Que alguien se haga otro porro.

Desde abajo, oímos a Gengis Cohen y Harry Blum, que seguían perorando:

Gengis Cohen: Una asociación espectral, que opera de manera underground: Tristero, Tristero. ¿Su misión? Ralentizar la entropía, aminorar la proporción de desorden, basta de irrelevancias, redundancias y desórdenes, basta de desorganización y pérdida, y desperdicio. Todo esto, lamentablemente [sic], tiene que ver con un inmenso desperdicio al que ponemos por nombre lenguaje.

Harry Blum: El símbolo central de la novela, la V-2, concita en sí dos formas. Alude a la mejor novela de nuestra historia, Moby Dick. La V-2 es a la vez la Virgen y la Dinamo, pero mejor, mejor aún, volviendo a la simbología melvilliana: es la Ballena Blanca y el Pequod a la vez.

Tom Pynchon: Pon la radio, Edipa, haz el favor. Ya lo tenía claro, pero después de ésta, te juro que no me va a volver a vislumbrar nunca el careto nadie. Voy a dejar chiquito a Salinger. Hablando de todo, ¿tú cómo te llamas? dijo, dirigiéndose a mí.

[Apéndice: Rechazos]

Envié el texto de ζЛ a un total de 14 publicaciones. 10 no se molestaron en contestarme ni en devolverme el original, las otras cuatro eran notas de rechazo. Las tres primeras decían:

Verbalmente inventivo, pero excesivamente soez e irreverente [Eric Sorrentino, The Nation]

Abominable. No sé por qué me molesto en contestarle [Cynthia Lump. Story]

Nadie le publicará esto, Ackerman. ¿Por qué desperdicia de este modo su talento? Envíeme algo cuando esté sobrio, y hablamos. [Ron Abramovicz, Atlantic Monthly]

Lo último que recibí fue una nota con membrete del New Yorker, escrita a mano, que decía:

«Los informes de todos los lectores acerca de su farsa eran tan virulentos, que me picó la curiosidad y decidí leerla. No es publicable en una revista como la nuestra, aunque creo que haríamos bien en jugárnosla de vez en cuando apostando por bazas que no acabamos de entender. Le deseo suerte, señor Ackerman. Ojalá no sea la última vez que me tropiezo con su nombre. Atentamente,

William Maxwell.

P. S.: Perdone la intromisión, pero ¿de verdad conoció a Pynchon?»