SITIADOS SOBRE UNA TUMBA

El dingo australiano, que los indígenas llaman warrangal, es decir perro salvaje, constituye una especie aparte que, si bien tiene puntos de contacto con los lobos y los perros salvajes de otros países, en realidad no se confunde ni con unos ni con otros.

Por la forma se aproxima tal vez a los zorros, pero es bastante más grande, más robusto y tiene las patas más largas.

Se encuentra por todo el continente australiano, en las costas y en las regiones ardientes del interior, pero evita la proximidad de ciudades y aldeas, pues sabe muy bien que le tocará las de perder. Generalmente los dingos se reúnen en grupos del cinco o seis, pero a veces se les encuentra también formando grandes manadas, especialmente en los territorios ricos en caza.

Se diría que forman tribus separadas, pues los perros de una región determinada no se mezclan con los de otra, y si lo hiciesen correrían el riesgo de ser despedazados. Parece que se hubiesen dividido el continente para cazar más cómodamente en sus respectivos territorios, sin competencias peligrosas.

Son cazadores formidables. Persiguen a todos los animales salvajes, y no contentos con esto se reúnen en manadas en las grandes praderas donde hacen estragos entre el ganado doméstico. Ovejas, carneros, cerdos y potros caen bajo sus agudos dientes.

Por eso hay una guerra terrible entre los colonos y los dingos. Aquéllos les preparan trampas, envenenan animales muertos con estricnina y los llevan a los bosques habitados por los dingos, los cazan con el fusil, pero como son astutos y suspicaces, los dingos procuran mantenerse a distancia. Suelen lanzarse contra los perros de los pastores, a los que odian profundamente y también contra los hombres.

Si son numerosos, se vuelven audaces y no temen al hombre. Sólo viven en buena armonía con los salvajes, pero no toleran ningún tipo de esclavitud ni se dejan domesticar. Con el salvaje australiano conviven más por interés que por afecto. Se unen a él para cazar, pero exigen su parte de la presa, permaneciendo en su compañía unos quince días o más, y luego lo abandonan si antes su amo temporal no los mata para comérselos, cosa que suele suceder.

Es cierto que a veces el salvaje cuida a su perro cazador y gusta de las crías que nacen en su cabaña, haciendo incluso que sean amamantadas por su propia mujer, con perjuicio de sus propios hijos; pero cuando le aprieta el hambre no puede resistir y lo pone en el asador.

Por tanto, la situación de los marineros, sitiados por aquella numerosa bandada de animales robustos y hambrientos, no era nada halagüeña. Si los asaltantes no hubiesen sido muchos, podrían enfrentárseles sin correr serios peligros, pero eran demasiados para los dos marineros.

—¡Rayos y centellas! —exclamó Diego al ver cómo la bandada se precipitaba furiosamente sobre el muerto y lo devoraba en pocos segundos—. ¡Vaya estómago!

—¡Y qué dientes! —dijo Cardozo.

—Hijo mío, empiezo a estar preocupado. Estamos lo que se dice sitiados. Sin una sola arma y sin nada que llevarnos a la boca.

—Y sin una gota de agua para remojar el gaznate.

—Y bajo este sol que quema. ¿Sabes si durará mucho este asedio?

—Sé tanto como tú, marinero.

—Haz trabajar la cabeza y busca un medio para mandar al diablo a esta horda hambrienta.

—No se me ocurre nada, Diego.

—Pues habremos de ocupar el puesto de aquella momia que hemos arrojado al suelo. Si estos animales se obstinan en permanecer aquí, no veo otro final.

—Y los halcones se darán un buen banquete con nosotros.

—Sí, tú bromeas como si estuvieses en tu casa.

—¿Quieres que me arranque los cabellos?

—No, Cardozo, pero me parece que nuestra situación no tiene nada de cómica. ¡Demonio!, ¡empiezo a tener hambre! ¡Si al menos me hubiese traído aquel avestruz!

—¿Sabes qué hacen los australianos cuando tienen hambre?

—No, Cardozo.

—Se aprietan el cinturón, y suelen llevarlo de una materia especial, para poder apretarlo mejor.

—Pero yo no soy un salvaje, amigo —dijo Diego.

—No tengo otro consejo que darte —dijo el joven marinero, sonriendo.

—¡Todavía tienes ganas de reír! ¡Nunca había visto un hombre igual! Bueno, acabemos de una vez, y tratemos de salir de este lugar. ¿Qué te parece si intentásemos llamar al doctor?

—Estamos demasiado lejos para que nos oiga.

—¡Silencio, animaluchos! —Gritó Diego, que empezaba a perder la paciencia—. Vaya concierto nos están dando.

—Nos obsequian con una serenata, marinero.

—¡Una serenata! ¡No, por mil millones de rayos! No pienso dormir en esta cabaña nauseabunda. ¡Tengo una idea!

—Suéltala —dijo Cardozo, que conservaba su inalterable buen humor.

—Si tratásemos de pescar nuestros fusiles…

—¿De qué manera?

—Todavía tengo una cuerda en el bolsillo.

—Pero tú tienes una cordelería…

—Son costumbres de viejo marino, hijo mío. Haré un nudo corredizo e intentaré pescar un fusil.

—Probemos. Veo que mi carabina está apoyada en un matorral. Podría levantarla fácilmente.

—¡Tengo otra idea!

—¿Cuál, marinero?

—¿Y si cazásemos con el lazo algún dingo? Me han dicho que son excelentes.

—¿Y te lo ibas a comer crudo? —Preguntó Cardozo soltando una carcajada—. Prefiero tu primera idea.

—Tienes razón, soy un tonto. Manos a la obra, y vosotros, aulladores, preparaos a pasar un mal rato.

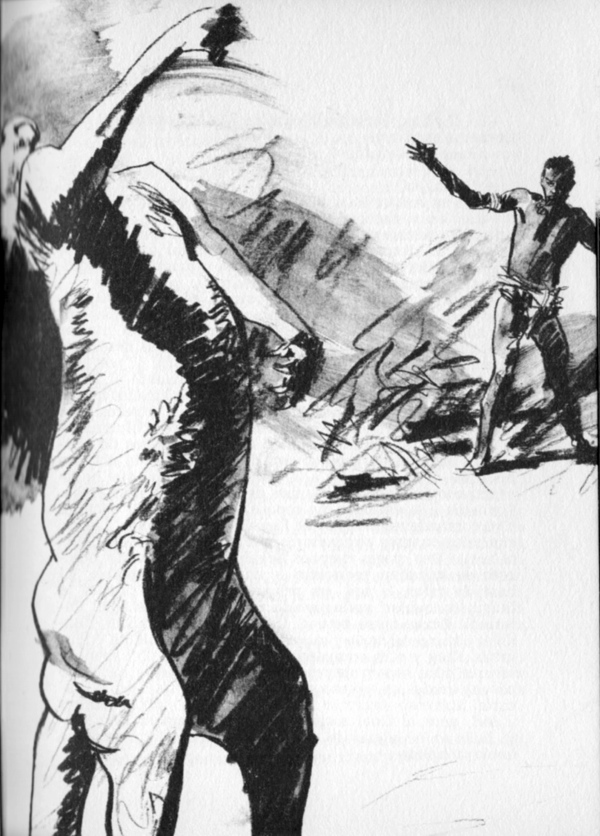

De uno de sus catorce bolsillos Diego sacó un pedazo de cuerda de seis o siete metros, hizo un nudo corredizo y se inclinó sobre el borde de la plataforma que, con aquellas maniobras, se movía de un modo inquietante.

Los perros, que habían formado en semicírculo con el hocico hacia arriba, esperando pacientemente la presa, empezaron a dar saltos hacia los palos aullando furiosamente.

—Sois demasiado pequeños, amiguitos —dijo Diego—. Dejad que prepare este juego y veréis qué sorpresa voy a daros.

Tomó el lazo corredizo, lo abrió, lo hizo girar dos veces al aire, como suelen hacer los gauchos de la pampa argentina cuando quieren apresar a la carrera bueyes o caballos salvajes, y lo echó hacia el fusil de Cardozo, uno de cuyos extremos estaba un poco levantado.

Dar un estirón violento y levantar el arma fue cosa de un solo instante. Los dingos, como si se hubiesen dado cuenta de lo que iba a suceder, se lanzaron contra el fusil, pero Diego, con un segundo tirón, lo izó sobre la plataforma y lanzó un grito de triunfo.

—¡Buen golpe! —Exclamó Cardozo—. Un gaucho no lo habría hecho mejor.

—He aprendido algunas cosas en la pampa —dijo Diego, radiante de felicidad—. Ahora, mis queridos dingos, os haremos desfilar a toda prisa. Toma tú, Cardozo, que eres un tirador de primera.

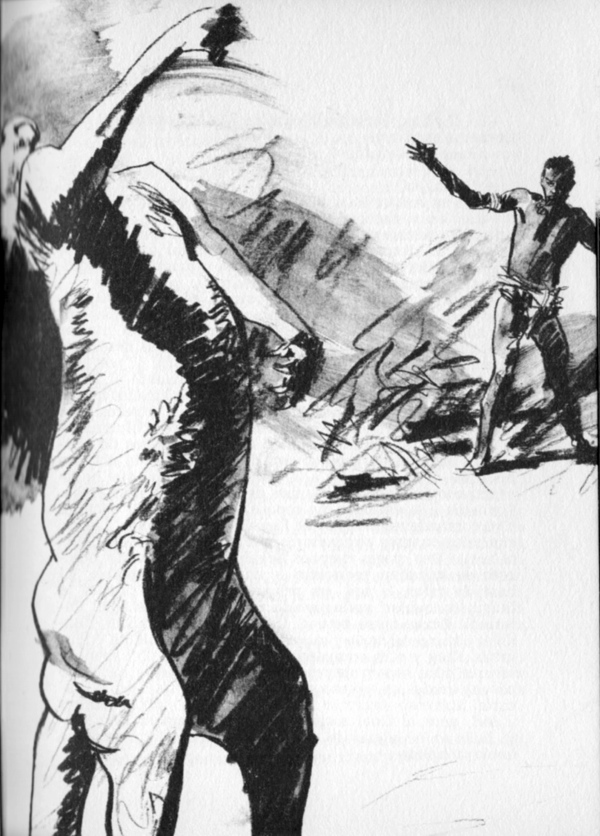

El joven marinero tomó la carabina, se aseguró de que estuviese cargada y apuntó en medio de la manada.

—Tira primero allí, a aquel horrible dingo que aúlla más fuerte que los demás y parece rabioso —dijo el maestro.

No había terminado la frase cuando el perro designado se retorcía en el suelo con una bala en la cabeza. Sus compañeros retrocedieron asustados, aullando más fuerte que nunca y enseñando los dientes.

—Apunta a aquel otro, el de los ojos oblicuos —dijo Diego.

Sonó una segunda detonación y cayó otro perro.

Los sitiadores no quisieron saber más. Con el rabo entre las piernas, como sus congéneres de Europa, huyeron en todas direcciones, perdiéndose en el bosque. Un tercer disparo, que abatió a otro animal a cuatrocientos pasos de distancia, apresuró su fuga.

—¡Hurra! —Gritó Diego saltando de la plataforma y apoderándose de su fusil—. Rápido, Cardozo, aligera el paso y desaparezcamos antes de que esos animales se reúnan de nuevo para seguimos.

—Aquí estoy —dijo Cardozo saltando al suelo—. ¿Y el muerto?

—Se lo han comido en dos bocados.

—¡Pobre diablo!

—¡Bah! —Dijo Diego alzando los hombros—. En vez de ser comido por los halcones lo ha sido por los perros; es lo mismo. ¡Rápido, que todavía oigo aullar a los perros!

Los dos cazadores, contentos con haber recobrado la libertad, se pusieron a correr hacia el bosque vecino, donde, en el caso de que fuesen nuevamente atacados, podían refugiarse sobre los árboles; pero los perros no volvieron a dejarse ver. Habían tenido suficiente con los tres disparos.

Recogieron el avestruz, que todavía estaba apoyado en el árbol, y tomaron el camino del campamento.

En la orilla del río encontraron al doctor, que, inquieto por su ausencia, se había puesto a buscarlos, dejando el carro y los animales bajo la vigilancia de Niro.

—¿Qué traéis? —Preguntó el doctor apenas los vio avanzar bajo los árboles—. Parece una gran pieza de caza.

—Realmente grande, señor, y muy pesada —dijo el maestro—, pero le aseguro que no adivinará a qué especie pertenece.

—¿Tal vez un canguro gigante?

—Todavía mejor.

—¡Diablo! —Exclamó el doctor, que ya se encontraba a corta distancia de los cazadores—. Habéis matado un avestruz africano.

—Sí, doctor —respondió Cardozo—. ¿No le sorprende?

—No mucho, amigo mío, por más que encuentre la cosa un poco extraña.

—Pero estamos en Australia, señor —dijo Diego.

—¿Y qué quieres decir con eso, querido Diego?

—Que no estamos en África.

—Pues te diré que desde hace algunos años los colonos australianos traen avestruces del cabo de Buena Esperanza y que estos gigantescos bípedos se encuentran muy a gusto aquí y se multiplican con rapidez, ya que el clima de este continente es muy parecido al de África del Sur.

—¿Los traen para aprovechar las plumas? —preguntó Cardozo.

—Sí, y con su venta obtienen considerables ganancias.

—Entonces, nuestro avestruz ha huido de alguna granja —dijo Diego.

—Seguramente —respondió el doctor.

—Dígame, señor —replicó Diego—. ¿Son feroces los dingos?

—Cuando son muchos se vuelven muy audaces, pero si son pocos huyen de la presencia del hombre blanco.

—Pues han estado a punto de comemos vivos. Y si no es por una tumba australiana, una especie de plataforma que hemos encontrado, no habríamos regresado al campamento. Nos han sitiado durante dos o tres horas.

—Sed prudentes, amigos, y no os alejéis demasiado del campamento. ¡Ah…! Olvidaba deciros que he hecho un importante descubrimiento.

—¿Cuál? —preguntaron a un tiempo Diego y Cardozo.

—He hallado el rastro de nuestro compatriota.

—¿Es eso cierto?

—Sí; mientras recorría las riberas del río he encontrado un tronco en el que había grabadas estas palabras: Sigo las huellas de Burke. Voy al lago Wood. B. Herrera. 24 julio 1870.

—¡Diablos! —Exclamó Cardozo—. ¿Lo habrá grabado él mismo?

—Estoy seguro.

—¿Pero quién es ese señor Burke? —Preguntó Diego—. ¿Algún compañero suyo que le precedía?

—¿Cómo? ¿Lo ignoras, Diego? —preguntó sorprendido el doctor.

—Señor, yo sólo entiendo de barcos, de anclas, de velas y de cañones.

—Es el primer hombre blanco que ha atravesado el continente australiano.

—¿Hace muchos años?

—En 1860−61.

—¿Era inglés?

—No, era un exoficial de los húsares húngaros.

—Cuéntenos, doctor —dijo Cardozo.

Los tres hombres, que ya habían llegado al campamento, se sentaron detrás del carro para descansar a la sombra, mientras Niro preparaba la cena, que prometía ser exquisita a juzgar por el aroma que despedía.

—Como os decía —añadió el doctor—, este viaje maravilloso, que debía ser fatal para el explorador, se realizó entre 1860 y 1861. Hasta entonces se desconocía el interior del continente, que unos suponían fértil y otros desértico. Burke, auxiliado por el gobierno de Vitoria y por una suscripción de ciudadanos, partió valerosamente el 20 de agosto hacia el interior con 17 hombres, 27 camellos que se había hecho traer de la India, 27 caballos y víveres para quince meses. Dividió a sus hombres en tres columnas y el viaje en tres grandes etapas: las dos primeras de seiscientos kilómetros y la tercera de mil. El 19 de octubre de 1860, Burke se unió a la primera columna, que había acampado en Menindie después de una marcha desastrosa. Concedió a la columna un reposo de unos días y encargó a su comandante Wright que fuese a Coopers-Creek. Luego, con unos cuantos compañeros, reemprendió el viaje hacia el norte. Dos meses después llegaba al río, pero sus hombres se hallaban reducidos a un estado lamentable. El horrible calor, la sed, las privaciones de toda clase y la fatiga los habían enflaquecido y la mayoría estaban enfermos. Burke no se detuvo. Dejó allí a sus hombres, dándoles cita más al norte y marchó con su lugarteniente Willis, un tal King y otro compañero, seis camellos, un caballo y víveres para cuatro meses; caminó rápidamente haciendo pocas paradas, ahuyentó a los salvajes que intentaron atacarle, atravesó desiertos, cruzó montañas, sufrió hambre y sed, pero al final alcanzó las costas septentrionales y se bañó en las aguas del océano. La temeraria travesía se había cumplido.

—¡Qué hombre! —exclamó Cardozo, entusiasmado.

—Pero el regreso había de ser desastroso, fatal —continuó el doctor—. Faltaban los víveres y se encontraban en una región desierta. Retrocedieron rápidamente para llegar a Coopers-Creek, donde esperaban encontrar a sus compañeros. Fueron matando uno a uno los camellos para alimentarse, luego al caballo, después se alimentaron de serpientes, insectos, hojas de árbol y, esqueléticos y moribundos, llegaron a Coopers-Creek.

—¿Y encontraron a sus compañeros? —dijo Diego.

—No, no encontraron a nadie. Habían partido el día antes y habían dejado una carta, pero ni un pedazo de pan.

—¡Canallas! —exclamó Diego.

—Impotente para alcanzarlos, Burke decidió dirigirse hacia occidente con el objeto de buscar a un rico ganadero. Esta decisión le perdió, pues si hubiese permanecido en aquel lugar habría vuelto a ver a sus compañeros.

—¿Volvieron?

—Sí, Cardozo, pero dos días después de la partida de Burke.

—¡Qué mala suerte!

—El osado explorador y sus compañeros volvieron a ponerse en camino pero ya no eran hombres, sino esqueletos, sombras, moribundos que se arrastraban. Algunos miserables salvajes intentaron ayudarlos ofreciéndoles trigo silvestre que no consiguieron tragar debido a lo débiles que estaban. El 10 de mayo se habían puesto en marcha, pero el 14 se detuvieron. No tenían nada que llevarse a la boca. Willis murió, luego cayó el otro. Con un último esfuerzo Burke y King reanudaron la marcha, pero el 30 de junio, después de haber vagado por desiertos y montañas, el infeliz explorador se desplomó en tierra. Apenas tuvo fuerzas para escribir en un pedazo de papel estas palabras:

King me sobrevivirá; ha demostrado un gran coraje.

Nuestro objetivo ha sido alcanzado. Hemos sido los primeros en llegar a los confines de Australia, pero nos han abandonado…

No pudo continuar porque cayó.

Un instante antes de expirar, con voz entrecortada, dijo a su fiel compañero, que no quería abandonarle:

—Deseo que mi cadáver permanezca expuesto sin sepultura en la arena, al sol del desierto. De este modo permaneceré en plena posesión de estas regiones que he descubierto.

Después aquel gran hombre, que había afrontado tantos peligros para realizar la maravillosa travesía, expiró. Su compañero prosiguió solo la marcha y buscó refugio en una tribu de salvajes, entre los cuales vivió varios meses, es decir, hasta la llegada de las expediciones de socorro enviadas por el gobierno de Vitoria.

—¿Y el cadáver del explorador quedó sin sepultura? —preguntó Cardozo.

—No, fue sepultado y el gobierno levantó en Melbourne un gran monumento a su memoria.

—¡A la mesa! —gritó en aquel momento Niro.