La fe cedió el paso a la deslealtad. Tras la caída de Montségur, la oración de despedida de los cátaros comenzó en serio; el ingente caudal de declaraciones recogidas por los inquisidores a lo largo de las tres generaciones siguientes manaba de una fuente destructora y reiterativa: la traición. Los creyentes en el dualismo ya no provocaban que marcharan los ejércitos o que cayeran los monarcas. Los actos públicos del heroísmo en el campo de batalla y la resistencia comunal fueron sustituidos por privadas acciones sórdidas de cobardía y delación; era habitual volverse contra vecinos y familiares para eludir la pobreza, la cárcel o la muerte. Al no estar ya protegidos por los grandes y poderosos, los humildes partidarios del catarismo se hallaban ahora solos ante un juez que no contemporizaría ni toleraría evasivas. No todo el mundo le tomaba gusto al martirio.

El virus de la traición se difundió más rápido y más lejos de lo que nunca lograran las enseñanzas de los perfectos. En Tolosa, en 1247, un creyente cátaro de nombre Pedro García, cónsul y próspero cambista, empezó a reunirse con su pariente Guillaume, fraile franciscano, para discutir los dogmas de su fe respectiva[136]. Las conversaciones se celebraron discretamente en una simple habitación de la casa de los franciscanos; habrían sido imposibles los debates públicos de la época de Domingo. Seguro en compañía de un pariente, García dio rienda suelta a su desdén hacia la Iglesia medieval y al sombrío Dios al que adoraba: «Si pusiera las manos encima a ese Dios que creó tantas almas para salvar sólo unas cuantas y condenar al resto —decía el cátaro—, lo destrozaría con mis uñas y mis dientes». En cuanto a las pretensiones de equidad por parte de la Iglesia, García recordó el pasado reciente y a continuación proclamó una idea que aún hoy es adelantada a su época: «La justicia no puede condenar a un hombre a la muerte. Un funcionario que considera que alguien es un hereje y lo condena a morir es un asesino. Dios no quería una justicia de sentencias de muerte. No es justo emprender una cruzada […] contra los sarracenos ni contra un pueblo como Montségur que se oponía a la Iglesia. […] Los predicadores de las cruzadas son criminales».

Por desgracia, conocemos las peligrosas opiniones de Pedro García porque fue denunciado. Su pariente franciscano, también adelantado a su tiempo, dio con el equivalente medieval de llevar un micrófono oculto. Allá donde él y García se reunían, en una galería de la estancia, se ocultaban otros cuatro frailes que tomaban notas mientras hablaba el cátaro. En aquel nuevo y pérfido Languedoc, los lazos de familia y amistad no servían de nada. Mientras García y otros aprendían de su fracaso, la traición se convertía en virtud. Desaparecido su único refugio y dispersado su rebaño, los perfectos que no habían sido atrapados en Montségur ahora tenían que estar siempre huyendo, asustados y presionados para convertirse en delatores.

El conde Raimundo acabó participando en la persecución. El epígono de la otrora tolerante familia Saint-Gilles primero no fue en ayuda de Montségur y después colaboró en la persecución de su propio pueblo. En junio de 1249 sorprendió a los amigos que tenía entre los cátaros supervivientes al ordenar que se quemara en la hoguera a ochenta personas en Agen, ciudad situada junto al Garona, al noroeste de Tolosa. Murió en septiembre, a los cincuenta y dos años, poco después de enfermar de una fiebre en la retirada ciudad de Millau. Llevaron su cadáver a Fontevrault, la abadía del valle del Loira fundada por Robert de Arbrissel, el carismático predicador de principios del siglo XII. Raimundo abandonó Tolosa a su muerte para descansar eternamente junto a su madre, Juana de Inglaterra, su tío, Ricardo Corazón de León, y sus abuelos, el rey Enrique II y Leonor de Aquitania.

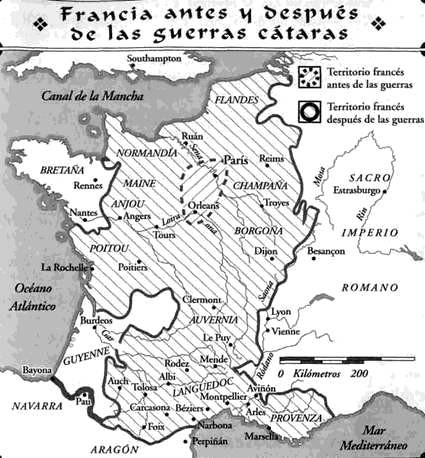

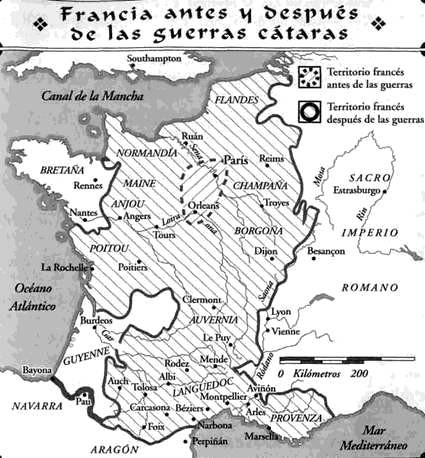

El conde que en otro tiempo había vencido a Simón y Amaury dejó su patria indefensa. Su hija Juana murió en 1271 sin haber tenido hijos, lo que ponía fin al linaje de los Saint-Gilles y permitía a la familia de su marido, los Capetos de Francia, anexionarse el Languedoc de manera definitiva. Tras la muerte de Raimundo VII, no hubo nadie que resistiera a los del norte o que frenara a los agentes de la purificación doctrinal. Al cabo de medio siglo de humillaciones, incluso los que compartieron la suerte con los franceses, en especial Roger Bernard de Foix, estaban tan indefensos como los que habían permanecido leales. En 1269, la familia Foix sufrió un ultraje postumo: el cadáver de Ermessinde, esposa de Roger Bernard, fue desenterrado y arrojado del cementerio católico por ser sospechosa de herejía.

En menos de diez años, la Inquisición había pasado de ser una empresa artesanal llevada por unos cuantos fanáticos a convertirse en una burocracia competente que empleaba a cientos e interrogaba a miles. En 1242 se reunió en Cataluña un cónclave de clérigos para compilar un glosario de la represión:

Son herejes los que se obstinan en el error.

Son creyentes los que tienen fe en los errores de los herejes y los asimilan.

Los sospechosos de herejía son los que están presentes en los sermones de los herejes y participan, por poco que sea, en sus ceremonias.

Los simplemente sospechosos han hecho estas cosas sólo una vez.

Los sospechosos virulentos han hecho estas cosas muchas veces.

Los sospechosos más virulentos han hecho estas cosas con frecuencia.

Los encubridores son los que conocen a herejes pero no los denuncian.

Los ocultadores son los que han consentido en impedir que se descubra a los herejes.

Los receptores son los que han recibido dos veces a herejes en sus posesiones.

Los defensores son los que defienden a sabiendas a los herejes a fin de que la Iglesia no extirpe la depravación herética.

Los favorecedores son todos los de arriba en mayor o menor grado.

Los reincidentes son los que vuelven a sus antiguos errores heréticos tras haber renunciado formalmente a los mismos[137].

Los inquisidores habían lanzado la red lejos. En el apogeo del catarismo al descubierto, todos los habitantes de ciudades como Tolosa o Carcasona, salvo los ciegos y los enclaustrados, habrían sido calificados de «encubridores», pues muchos herejes conocidos eran aceptados como miembros de la comunidad. Provistos de esas listas de ofensas que abarcaban todo, los inquisidores de la década de 1240 procedieron a intimidar de forma indiscriminada, llevando a cabo un recuento en una escala nunca vista desde un censo de antigüedad. El número total de personas citadas y vueltas a citar para testificar o confesar superó en mucho los límites de la anterior costumbre medieval. Por ironías de la historia, los cátaros —que creían que el mundo material era una impropiedad maligna— habían sido escogidos para inspirar a los precursores del estado policial.

El hermano Ferrer, dominico catalán de cerca de Perpiñán, asumió la dirección de la orden a partir del asesinato de Avignonet. Además de exhibir una crueldad ejemplar, mejoró el proceso al sistematizar los interrogatorios y limitar los viajes penosos y peligrosos. Los pueblos venían a él, y no al revés. Ferrer también volvió a los viejos archivos para intentar descubrir falsedades en los testimonios recogidos por Guillaume Arnold y Étienne de Saint-Thibéry. En muchos aspectos, fue el más eficaz pionero de la persecución de masas y del trabajo policial, que estableció la costumbre de comprobar dos y tres veces cada declaración jurada.

A su vez, Ferrer fue desbancado por dos que alcanzarían aún más notoriedad: Jean de Saint-Pierre y Bernard de Caux, mereciendo este último el cumplido más afectuoso de la ortodoxia, malleus hereticorum (martillo de herejes). En la segunda mitad de los años cuarenta del siglo XIII, los hermanos Jean y Bernard recopilaron un compendio referenciado de confesiones obtenidas de decenas de miles de personas. Eran, efectivamente, cartógrafos del territorio mental del Languedoc. Las cinco mil sesenta y cinco copias conservadas de sus interrogatorios representan sólo una parte de su trabajo, que en su mayor parte llevaron a cabo cerca de la iglesia de Saint-Sernin, en Tolosa, y dentro de la ciudad amurallada de Carcasona. Llenaron las mazmorras de ambos lugares de cientos de desdichados a los que se alimentaría, en palabras de un admirador, «con el pan del dolor y al agua del sufrimiento»[138].

Las acciones de los frailes habrían quedado en simple anécdota en la larga historia del terror organizado, como el despotismo de Conrado de Marburgo en Renania, si el hermano Bernard no hubiera puesto su competencia de investigador al servicio de un nuevo género literario: el manual del inquisidor. Concebido como guía del creciente número de tribunales papales en toda Europa, esos manuales daban instrucciones al inquisidor novato sobre los escollos en el proceso de los interrogatorios y recomendaban una escala graduada de sentencias que iban desde la hoguera en un extremo a una leve penitencia pública en otro. La mayoría de los manuales recordaba a los inquisidores que su misión no tenía por finalidad el castigo sino la salvación, distinción que pasó inadvertida a los miles de personas a quienes los frailes condenaron y arruinaron la vida.

El tratado de Bernard de Caux, conocido como el Manual de los inquisidores de Carcasona, fue la autoridad indiscutible en la materia durante medio siglo y añadió lustre a la fama del Languedoc entre los clérigos como laboratorio de represión. A principios del siglo XIV, la reputación aumentó aún más cuando un brillante inquisidor de Tolosa, Bernard Gui, escribió un abultado manual que influiría en las Inquisiciones aragonesa y española. Gui, convertido mucho después en un «malo» literario en El nombre de la rosa, de Umberto Eco, hablaba muy bien del trabajo de Bernard de Caux y Jean de Saint-Pierre, de quienes reconocía su contribución a la cruzada contra el catarismo.

Esas genuinas coacciones resultaron más fáciles gracias a una mejora en la condición del renegado. Los inquisidores lograron convencer a unos cuantos perfectos capturados de que se convirtieran al catolicismo y, en algunos casos, prestaran sus servicios al tribunal. En este trabajo de delación sobresalió un tal Sicard de Lunel, que había sido un destacado perfecto en la diócesis cátara de Albi. En los años cuarenta del siglo XIII, Sicard entregó a los frailes una lista exhaustiva de simpatizantes cátaros: traicionó incluso a sus propios padres. Su testimonio enciclopédico sirvió para juzgar a todos los que lo habían ayudado de algún modo durante sus años de sigilosa labor misionera, tanto si le habían ofrecido un lecho para pasar la noche como si le habían dado un tarro de miel. Después, él y otros de su jaez fueron alojados en un castillo en las afueras de Tolosa, en una especie de programa de protección de testigos en virtud del cual visitaban mazmorras para sonsacar confidencias a los presos y exhortar a los obstinados a seguirlos por la senda de la justa traición. Generosamente recompensado por la Inquisición, al parecer Sicard vivió una tranquila ancianidad; hay constancia de sus actividades hasta bien entrados los años setenta del siglo XIII.

Como estímulo final al poder inquisitorial, en mayo de 1252 el papa Inocencio IV promulgó un decreto que autorizaba a los frailes a utilizar la tortura para averiguar la verdad. Incumbía al inquisidor decidir si se valía o no de tal procedimiento, púdicamente denominado «formulación de pregunta», si bien había que procurar por todos los medios —según creyó prudente añadir el Papa— que la víctima no acabara con un miembro cortado, perdiera demasiada sangre o expirara. La bula, Ad extirpanda, también reforzó la Inquisición en Italia, adonde habían huido muchos del Languedoc para eludir las trampas tendidas por los dominicos. El catarismo italiano, que había subsistido en zonas de la Lombardía, Venecia y la Toscana, aún no había experimentado de lleno la fuerza de la represión papal. Desde la época de Marcos, el lombardo que en 1167 fue a la reunión de Saint-Félix, hasta mediados del siglo XIII, el constante forcejeo entre el Papa y el emperador en muchas ciudades italianas había creado un espacio cívico en el que la herejía podía sobrevivir, florecer incluso. Aunque en Italia el catarismo nunca alcanzaría los niveles del Languedoc en cuanto al número de seguidores ni se acercaría a la lealtad «nacional» sentida por los occitanos, la fe se estableció firmemente y llegó a tener suficiente complejidad doctrinal para dividirse en varias «Iglesias» distintas de pensamiento dualista. La bula de Inocencio IV, provocada en parte por el asesinato de un respetado inquisidor en 1252, significó el principio del fin de los cátaros italianos[139]; en 1278, en Verona, más de doscientos perfectos ardieron en la hoguera.

Pese a la presencia de sus correligionarios, los perfectos occitanos fugitivos que se refugiaron en las aisladas fortalezas cataras en Italia hallaron a muy pocos compatriotas dispuestos a reactivar la comunidad espiritual que en otro tiempo había prosperado al amparo de los condes de Tolosa. Y, lo que era aún peor, su número disminuía a medida que se sucedían las generaciones. En el Languedoc, la patria de la herejía, subsiguientes oleadas de inquisidores bien preparados, con la ayuda de informadores y torturadores, inspirados por un credo totalitario y guiados por detallados manuales y archivos en perpetuo crecimiento, poco a poco condenaron al catarismo al olvido. Miles de dramas personales acabaron en la obscuridad de una mazmorra. A finales de siglo, sólo los verdaderos héroes se atrevían a decir en voz alta que el mundo era perverso.

En el año 1300, el pontificado instituyó el Jubileo, la más importante ocasión para recaudar fondos y conciencias jamás imaginada en la Edad Media[140]. El papa Benedicto VIII, el pontífice más ambicioso y agresivo desde Inocencio III, declaró que los peregrinos que ese año fueran a Roma recibirían tal proporción de indulgencia espiritual que su condenación futura sería casi imposible. Entre uno y dos millones de personas aceptaron su oferta, un ejército de fieles deseosos procedentes de todas partes de Europa, cruzando los Alpes a pie y a caballo, atracando en puertos del Adriático y del Tirreno, dispuestos a abrir su bolsa y su corazón tan pronto divisaran la ciudad sagrada del Tíber. Los clérigos y los comerciantes de Roma estaban exultantes. Un testigo ocular, Guillaume Ventura, describió la escena de una iglesia: «Día y noche, dos sacerdotes permanecían en al altar de san Pablo sosteniendo raquetas, recogiendo dinero, a espuertas». Había tanta gente que los soldados papales tuvieron que doblar su número reforzando la guardia en el puente que conducía al Vaticano.

Las multitudes del primer Jubileo deambularon a lo largo y ancho de Italia, los que iban y los que regresaban de la Ciudad Eterna, atrayendo a otros viajeros que buscaban seguridad en el grupo. Los occitanos que volvían a casa se desplazaron a lo largo de la rocosa orilla del Mediterráneo pasando por Genova, Niza y Marsella. En algún momento de esas temporadas de migración espiritual, dos hermanos, Pierre y Guillaume Autier, se introdujeron en la masa de peregrinos con sus bolsas llenas de cuchillos de Parma que, según dijeron ellos, iban a vender en su Languedoc natal. Hasta 1296, los dos hombres habían llevado una existencia cómoda y sedentaria en Ax-les-Thermes, una ciudad montañosa cercana a Foix donde el letrado Pierre había sido un prestigioso notario. Ese año, los hermanos lo vendieron todo y desaparecieron de Ax. Surcando la marea de peregrinos del Jubileo, los Autier emergieron de nuevo, por lo visto contentos de ganarse la vida como buhoneros itinerantes. Al menos crédulo de sus compañeros quizá le extrañara que esos hombres ricos y cultos, ya de cincuenta y tantos años, hubieran elegido una condición de vida tan modesta.

Desde luego, en su viaje de regreso a casa los hermanos Autier evitaron el contacto con los demás. En las muchas capillas que había en la trillada ruta peregrina el grupo se detenía a oír misa y rezar. En esos piadosos momentos, seguramente Pierre tuvo que morderse la lengua muchas veces, pues más adelante diría que hacer la señal de la cruz sólo servía para ahuyentar las moscas. Incluso llegó a sugerir otras palabras para acompañar el gesto: «Aquí está la frente y aquí la barba, aquí una oreja y aquí la otra». Si ese tipo de sarcasmo hubiera definido los límites de su escepticismo, el nombre de Pierre Autier habría sido olvidado al igual que el de los miles cuyo ingenio sacrílego constituía un rico componente de la cultura popular. Pero el notario convertido en vendedor de cuchillos era algo más que un simple sabelotodo; Pierre Autier era el último eminente perfecto de la historia de los cátaros. Tras tres años de estudio, ayuno y oración —y un solemne consolamentum administrado por dualistas italianos—, Pierre y su hermano perfecto regresaron al Languedoc como misioneros. También era un año jubilar para los cátaros.

Por una vez, los inquisidores fueron pillados por sorpresa. O más bien tenían puesta la atención en otra parte, en un asqueroso sumidero de política secular e intriga eclesiástica. A principios del siglo XIV, los dominicos y sus aliados episcopales tropezaron al fin con cierta resistencia cuando dirigentes urbanos se reconciliaron con los conquistadores franceses, y los funcionarios reales empezaron a considerar que el todopoderoso clero era contrario a la prosperidad de la región y al prestigio de su monarca. En Albi, el obispo Bernard de Castanet mandó a la cárcel a muchos de sus adversarios laicos basándose en lo que a menudo eran insustanciales acusaciones de simpatías cataras latentes, e insistió en que cualquier oposición a él mismo venía a ser pecado. Para remachar el clavo, Castanet empezó a levantar el monstruo de ladrillo rojo de Sainte-Cécile, la catedral-fortaleza que aún recuerda a la ciudad el poder del obispo. En Carcasona, se urdieron intrigas para destruir archivos de la Inquisición; en manos de obispos y frailes sin escrúpulos, aquellos encuadernados volúmenes de confesiones y traiciones se habían transformado en armas de extorsión y chantaje.

Mientras Pierre Autier regresaba tranquilamente desde Italia a las montañas del Languedoc, los conflictos cívicos mantenían a los inquisidores a la defensiva. Su crítico más elocuente fue Bernard Délicieux, un fraile franciscano que afirmaba que la persecución de una fe moribunda había degenerado en un abuso de poder. Niño mimado de comerciantes y magistrados, Délicieux era un brillante agitador que, en 1303, en la cumbre de su carrera, convenció a un funcionario real de que encabezara una muchedumbre que tomaría al asalto las mazmorras de la Inquisición de Carcasona y liberaría a todos los prisioneros. El incendiario fraile, quien llegó a afirmar que los inquisidores tan sólo inventaban confesiones de gente ficticia a fin de chantajear a los inocentes, se mantuvo firme en una tradición purista que despreciaba a los dominicos por su gradual deslizamiento hacia lo mundano. De hecho, el sello de piedad apocalíptica que compartían Délicieux y muchos otros, a quienes se conocía como «franciscanos espirituales», sería declarada herejía en 1317. Cometieron el error de tomar el relevo de los cátaros: censurar en voz demasiado alta la riqueza de la Iglesia. No obstante, sus hermanos eran menos radicales y atenuaron el atractivo de la herejía. A lo largo del siglo XIII, la predicación y el ejemplo de los frailes habían hecho mucho por volver a traer la piedad popular, espontánea, al redil de la ortodoxia.

Antes de que se apagara el alboroto provocado por Délicieux, los hermanos Autier habían sacado provecho de cinco largos años de negligencia. En las montañas de Sabartés, la tierra adentro cercana a Foix, el catarismo arraigó de nuevo. Aunque habían pasado casi tres generaciones desde la época de la tolerancia, se conservaban todavía recuerdos muy vivos de los «buenos cristianos» que en otro tiempo habían recorrido libremente los prados montañosos y predicado en las plazas de los pueblos. En la primera década del nuevo siglo, Pierre Autier logró que se le unieran en su austera misión unas doce personas, entre ellas la última mujer perfecta de la que hay constancia: Aude Bourrel. Por entonces los cátaros no tenían hogares, ni obispos, ni refugios en cimas de montañas. Los acólitos de Autier llevaban una vida dura de sigilo permanente y desplazamientos a la luz de la luna, siempre de acá para allá por miedo a ser detectados.

El millar, aproximadamente, de familias que habían vuelto a abrazar la fe ilícita estaban en peligro constante de traición[141]; si sólo uno de sus miembros se volvía traidor y acudía a las autoridades de Tolosa, Carcasona o Foix, sobrevendrían el desastre y la desgracia. Había casos de esposos y esposas que se ocultaban respectivamente sus ideas heréticas, de chismorreos de pueblo que desconocían que había misioneros dualistas escondidos en los cuartos traseros de sus vecinos, de sospechosos agentes dobles de la Inquisición encontrados muertos en alejados barrancos. Los crecientes hablaban con cautela de su fe en un lenguaje codificado: el «escándalo» se refería a las décadas de persecución; la «comprensión del bien» (entendement de be), a su aceptación del mensaje de los perfectos. A diferencia de sus predecesores en el siglo anterior, familiarizados con trovadores, comerciantes y mercaderes, los cátaros del siglo XIV vivían en un solitario paisaje de miedo.

El carácter del despertar del catarismo reflejaba sus tristemente apuradas circunstancias. Los perfectos de Autier eran metafísicamente salteadores de caminos, criaturas nocturnas apenas entrevistas que actuaban menos como pastores de un rebaño que como ángeles de la muerte que estuvieran de visita. La razón de ser de los perfectos acabó siendo la administración del consolamentum a los moribundos. Los crecientes siempre habían querido «tener un buen final» para estar más cerca de Dios en su siguiente «túnica», o encarnación terrena. Entre Autier y sus seguidores, el consolamentum a las puertas de la muerte tuvo prioridad sobre otros aspectos de la fe.

Para asistir a los que iban a expirar se corrían riesgos enormes. Había poco tiempo, con lo que los subterfugios eran aún más difíciles. Jadeantes mensajeros buscaban a los perfectos, o a gente que supiera dónde se ocultaban, y después los acompañaban hasta la casa de la familia afligida, a menudo recorriendo largas distancias. Dado que la muerte medieval, igual que la vida medieval, conllevaba una promiscua falta de intimidad, pocas veces los perfectos estaban solos con los moribundos para administrarles el sacramento. Con frecuencia pasaban horas, o días, escondidos en una casa, esperando que el creyente en cuestión no perdiera el conocimiento antes de tener la oportunidad de promoverlo a una mejor vida futura. En una ocasión, tras sugerir a un pariente que buscara un pretexto para desalojar de visitas el cuarto del enfermo, Pierre Autier se puso la ropa de la futura viuda y procuró colocarse de espaldas a la ventana mientras administraba el consolamentum. A los que tardaban días en morirse se les ordenaba llevar a cabo la endura, una huelga de hambre que causaba la muerte. No se podía permitir que nada corrompiera —y así invalidara— la gracia espiritual otorgada por el consolamentum, y los perfectos, por razones de seguridad, no podían arriesgarse a quedarse a velar al enfermo. La endura era un cruel sustituto de la labor de hospicio realizada por los cátaros perfectos en tiempos mejores.

Los hombres de Pierre Autier seguramente repararon en que su obsesión por el consolamentum final quizá daba a los crecientes sencillos una idea tergiversada de lo que era una filosofía que abarcaba la vida en su conjunto. Podían surgir errores sobre la fe. Grazida Lizier, mujer creyente del pueblo de Montaillou, dio a la Inquisición esta extraña versión del dualismo: «Yo creo que Dios hizo cosas que son útiles al hombre, y útiles también para el mundo creado —como seres humanos, los hombres animales comen carne o se desplazan a lomos de ésta—, por ejemplo, los bueyes, las ovejas, las cabras, los caballos, las mulas […] y los frutos comestibles de la tierra y los árboles. Pero no creo que Dios haya creado lobos, moscas, mosquitos y cosas así que perjudican al hombre». Otros crecientes se apartaban de los preceptos cátaros al almacenar trozos de pan tocados por los perfectos, costumbre semejante a la reverencia de la ortodoxia hacia las reliquias. Los primeros guías cátaros habrían denunciado esa magia material, pero Autier y sus compañeros bendecían migas de pan como recuerdo de su paso por el lugar.

El descubrimiento era inevitable, pues no podía esperarse que miles de personas —en especial, campesinos parlanchines y rencorosos— guardaran un secreto indefinidamente. Asimismo, en la segunda mitad de la primera década del siglo XIV, fueron nombrados para dirigir la Inquisición hombres de una capacidad excepcional. A Godefroi d’Ablis, un dominico incorruptible, le correspondió Carcasona; a Bernard Gui, un brillante investigador, Tolosa. En el condado de Foix, Jacques Fournier, a cargo del obispado de Pamiers, puso en marcha una Inquisición que fue un modelo de esmerada minuciosidad. Fournier, inteligente y sensible cisterciense que más adelante sería elegido Papa con el nombre de Benedicto XII, manifestó lo que podría denominarse una curiosidad antropológica por las costumbres y los prejuicios de los cátaros que quedaban… para disfrute de futuros historiadores. Él y Gui no eran funcionarios vengativos; ambos hombres permitían que sus ideales cristianos inspiraran su trabajo. Muchos de sus centenares de víctimas suplicaron clemencia y la recibieron. Desde luego, los inquisidores no mostraban misericordia alguna con los perfectos y los crecientes impenitentes.

La red de Autier empezó a deshacerse en 1305 a consecuencia de una traición. El renegado fue un tal Guillaume-Pierre Cavaillé, que fue creyente largo tiempo y mantuvo la boca admirablemente cerrada mientras estuvo cumpliendo condena en la cárcel de Carcasona. Tras su liberación, acosó a sus compañeros crecientes para que le prestaran una considerable cantidad de dinero con la que liquidar una deuda contraída con un guarda de la prisión. Por razones que se desconocen, se le negó el dinero, y Cavaillé, furioso, se vengó poniendo a los inquisidores tras la pista del secreto resurgimiento de la fe. Gracias a sus esfuerzos, en septiembre de 1305 fueron capturados dos perfectos y se inició una caza del hombre. Durante los siguientes cinco años, los perfectos de Pierre Autier —Pierre Raimond, Amiel de Perles, Guillaume Autier, Jacques Autier, Prades Tavernier, Philippe d’Alayrac, Pons den Baille, Pierre Sans y Raimond Fabre— fueron condenados a la hoguera. Fruto de la desesperación, uno de ellos, Sans Mercadier, se suicidó.

La investigación se caracterizó por acciones policiales sin precedentes, como la redada del 8 de septiembre de 1309, cuando los soldados acordonaron el pueblo de Montaillou y el inquisidor Godefroi d’Ablis detuvo a todos sus habitantes. Aunque D’Ablis, al detectar un recrudecimiento de la fe prohibida, encarceló a muchos de los aldeanos, haría falta un interrogador mucho más habilidoso, Jacques Fournier, para, aproximadamente una década después, descubrir que Montaillou había sido rara avis: una población en la que los herejes eran mayoría. Fournier también descubrió que su disoluto párroco, Pierre Clergue, logró llevarse a la cama a muchas mujeres del pueblo amparándose en una peculiar interpretación del catarismo que exigía relaciones carnales con los clérigos católicos[142]. Sin duda, no todos los adeptos al dualismo compartían la firme piedad de los perfectos.

En verano de 1309, por fin cogieron al escurridizo Pierre Autier. Habían pasado exactamente cien años desde que los ejércitos del norte marcharon sobre Béziers y Carcasona y comenzara el exterminio de los cátaros. Por desgracia, se perdieron para la posteridad las transcripciones de los interrogatorios que aguantó Autier, que estuvo detenido más de diez meses. En abril de 1310, los inquisidores lo arrastraron hasta la fachada de la catedral de Saint-Etienne, de Tolosa, y allí lo quemaron vivo. Su último deseo que, según se dice, exclamó mientras lo ataban al poste, fue que le dieran la oportunidad de pronunciar un sermón ante la gran multitud de espectadores. En un abrir y cerrar de ojos, declaró desafiante que los convertiría a todos. La solicitud fue denegada.