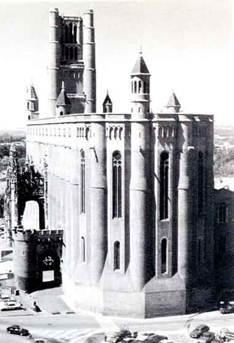

La Catedral de Sainte-Cécile, en Albi, un voluminoso edificio, levantado entre 1282 y 1392, que jamás permitirá que los habitantes de la ciudad olviden su relación con los cátaros.

Poco después de la muerte del rey Felipe Augusto, el cardenal Romano di San Angelo fue nombrado legado papal de Francia y del Languedoc. Romano, vástago de la familia patricia de los Frangipani, de Roma, era un gran diplomático resuelto a terminar con el asunto de los albigenses de una manera satisfactoria. Para la Iglesia, durante generaciones eso significó tener las manos libres para reprimir el catarismo, respaldado plenamente por los señores laicos del Languedoc. Tras la expulsión de los Montfort de la región, lograr ese objetivo era mucho más complicado.

En el Languedoc, Romano tenía que vérselas con Raimundo VII, que quería conservar el botín de sus conquistas y ser reconocido por la Iglesia y la corona de Francia como el gobernante legítimo de sus dominios ancestrales. Sin embargo, con independencia de la habilidad con que el joven conde maniobrara para alcanzar un acuerdo negociado, el legado papal demoró la llegada de la paz hasta que él pudiera dictar las condiciones. En 1224 y 1225, Raimundo VII, respaldado por un achacoso Arnaud Amaury, repitió un conjunto de propuestas que, según ambos hombres, conllevarían un alivio muy necesario a un Languedoc cansado de la guerra. Raimundo prometió hacer generosos pagos a los Montfort como indemnización, jurar vasallaje a los Capetos de Francia y expulsar a los cátaros de sus tierras. Durante esos años, en una serie de cónclaves que recordaban la farsa de Saint-Gilles, donde se había prohibido hablar a Raimundo VI, Romano neutralizó las propuestas de Raimundo VII mediante trabas procesales. En 1226, el cardenal abandonó todo fingimiento y excomulgó al joven conde, con lo que preparó el terreno para una nueva cruzada.

Mientras durante esos años obstaculizaba las iniciativas de paz en el sur, Romano participó en conversaciones en París con el propósito de lograr que la poderosa Francia concentrase su atención en el Languedoc. El nuevo monarca, Luis VIII, había estado dos veces en el sur como príncipe heredero; seguramente se había dado cuenta de que el cataclismo de la cruzada había provocado un vacío de poder que tarde o temprano podía despertar la codicia de dos rivales de Francia en el suroeste: Inglaterra y Aragón. De momento, por fortuna para los franceses, ningún poder amenazaba con entrometerse en acciones beligerantes en el sur.

El reino inglés, recuperado del desastroso período del rey Juan, estaba en plena revuelta de barones. (En efecto, en 1216 Luis había aceptado fugazmente la corona de Inglaterra a solicitud de los nobles, hasta que el Papa intervino y lo excomulgó[113]. A los ingleses poseedores de feudos en Aquitania se les ordenó que, en el caso de una nueva guerra en el Languedoc, permanecieran neutrales. Al sur de los Pirineos, los comerciantes de Barcelona habían aprovechado la muerte de Pedro en Muret para volver su atención hacia el mar. Durante todo el siglo XIII, el reino de Aragón concentraría su empuje en la conquista de las islas Baleares, en poder de los musulmanes, como parte de un esfuerzo mayor y a la larga fructífero para establecer un imperio marítimo que compitiera con los de Genova y Venecia. El Languedoc estaba alejándose del horizonte de España justo cuando Amaury de Montfort lo estaba entregando a Francia.

Estas consideraciones políticas y dinásticas habrían tenido gran importancia en la residencia real del Louvre en favor de una decisión de marchar al sur. No obstante, la primera familia de Francia quería no sólo tierras sino también dinero. Los archivos documentales transmiten la idea de un indecoroso chalaneo, pues tanto Romano como Luis maniobraron para lograr ventajas en su empresa conjunta. Al final, Romano prometió dar a los Capetos una décima parte de todos los ingresos de la Iglesia francesa durante cinco años para pagar el coste de aplastar el Languedoc. Y el cardenal cumplió lo convenido… abriendo las arcas de ricos arzobispados como los de Chartres, Reims, Ruán, Sens y Amiens. Fue una estratagema arriesgada, y de trascendentales consecuencias; más adelante, los monarcas franceses considerarían que la Iglesia era el cuerno de la abundancia y la tratarían como tal.

La cruzada real inició su andadura en la primavera de 1226, con la caballería de cotas de malla de la Francia medieval bajando por el valle del Ródano con su estrépito de metal, en esa ocasión bajo la bandera de la flor de lis del rey Luis VIII. El ejército superaba a sus antecesores en número y respecto a la organización y la unidad de mando. Debido a ello, la gran fuerza conquistó más por intimidación que en el campo de batalla… si bien a veces falló esa capacidad de atemorizar. En la ciudad amurallada de Aviñón, la cruzada del rey Luis hizo una parada imprevista cuando los asustados prohombres de la ciudad cerraron de golpe los puentes levadizos al divisar el gigantesco ejército francés. En un principio habían prometido a los franceses vía libre a través de la ciudad y que podrían utilizar su puente de piedra para cruzar el Ródano —el mismo de la canción infantil Sur le pont d’Avignon, on y danse…—, pero tan pronto apareció la enorme hueste, no quisieron saber nada. Bien protegidos por sus fortificaciones y abastecidos por su flota fluvial, los aviñonenses mantuvieron bloqueado al exasperado rey francés durante tres largos meses. Atascados en los llanos pantanosos del norte de la ciudad cuando el calor y las moscas se hicieron insoportables, el ejército sufrió numerosas bajas a causa de la disentería. Luis reparó en que sus hombres morían en medio de sus propios excrementos. Cuando por fin Aviñón capituló, habían perecido más de tres mil y decenas de miles más habían quedado debilitados por la dura prueba. Un señor que moriría a causa del brote de disentería era el ya anciano Bouchard de Marly, el leal amigo de Simón de Montfort.

Con todo, la ciudad se había rendido. La caída de la —según se creía— inexpugnable Aviñón impresionó a la coalición de nobles del Languedoc, que estaba bajo las órdenes de Raimundo VII; al igual que un grupo de predicadores enviados como avanzadilla por el cardenal Romano, el obispo Fulko y Pedro Amiel, el sucesor de Arnaud Amaury como arzobispo de Narbona. La misión de esos predicadores era hacer hincapié en las lecciones del pasado reciente al recordar hechos tan luctuosos como los de Béziers y Marmande. Para los habitantes de una tierra herida y debilitada como el Languedoc, la idea de nuevas tribulaciones sólo podía infundir terror. Los propagandistas del miedo también subrayaban que la cruzada era distinta de las otras que habían invadido el sur. Sus recursos eran tan ilimitados como la riqueza de la Iglesia; y su jefe no era un simple noble o monje, sino el propio rey de Francia. El historiador Michel Roquebert ha sostenido de manera convincente que la monarquía francesa, aunque durante el siglo XII había sido sólo un señor feudal formal de buena parte del Languedoc, ocupaba un lugar de primacía en la imaginación colectiva de los occitanos[114]. El rey de Francia, único entre los monarcas, representaba la legitimidad sagrada del orden feudal: incluso los burgueses independientes de Tolosa fechaban sus documentos de acuerdo con los años del reinado francés. Por supuesto, los cátaros eran inmunes a esa forma de pensar, pero sus compatriotas seguramente se sentirían amedrentados ante la idea de que el rey de Francia fuera a castigarlos. Luis había estado antes en el Languedoc sólo como príncipe heredero; ahora era la persona del monarca, el depositario de un poder casi sacramental. Desafiarlo a él y a su ejército sería algo abominable y condenado al fracaso.

Enfrentados a esa intimidación física y mental, muchos del sur alzaron la bandera blanca. Cuando Luis puso sitio a Aviñón, las otrora orgullosas ciudades del Languedoc le enviaron delegaciones para jurar fidelidad y pedir un trato benévolo. Como cabe suponer, Béziers era la primera de la lista, seguida de Nímes, Albi, Saint-Gilles, Marsella, Beaucaire, Narbona, Termes y Arles. En Carcasona, los ciudadanos echaron de la ciudad a Raymond Trencavel y mandaron embajadores a capitular ante el rey. Cuando los franceses cruzaron en tropel las fronteras del Languedoc, Luis recibió serviles cartas de obediencia de muchos nobles locales. «Hemos tenido conocimiento de que nuestro señor cardenal ha decretado que toda la tierra del conde de Tolosa ha de anexionarse a vuestras posesiones —decía una carta—. Nos alegramos desde el fondo de nuestro corazón… y estamos impacientes por estar bajo la sombra de vuestras alas y de vuestro juicioso dominio». El autor de esa misiva era Bernard-Otto de Niort, noble que había sido educado por su abuela perfecta, Blanche de Laurac; además, su tío Aimery y su tía Geralda habían sido brutalmente asesinados en Lavaur. Si hombres como él corrían como conejos en busca de protección, en el Languedoc ya no había nada que hacer.

Raimundo VII y los tolosanos resistieron a la oleada de pánico, al igual que el conde Roger Bernard de Foix. En otoño, mientras el ejército francés marchaba de las ciudades a los castillos aceptando capitulaciones, los hombres de Foix y Tolosa hostigaron y emboscaron a los del norte en rápidas acciones guerrilleras. Algunos de los señores franceses más independientes regresaron a casa con sus hombres. Aunque los cruzados reales habían puesto de rodillas a buena parte del Languedoc mediante la intimidación, el ejército no se había recuperado del calamitoso verano de Aviñón. El rey Luis, enfermo debido a la mugre y la suciedad que acompañaron al asedio, de pronto se sintió febril y débil. Sus allegados, al advertir que su estado empeoraba, intentaron llevarlo a toda prisa a casa, a las comodidades de Francia. En Montpensier, pueblo situado en la montañosa región de Auvernia, la cabalgata se detuvo; el monarca estaba demasiado enfermo para poder seguir. Luis se fue a la cama y, según un piadoso cronista, rechazó los servicios de una muchacha virgen que se había deslizado entre sus sábanas para despertar su virilidad regia. En todo caso, era demasiado tarde; Luis VIII murió en Montpensier el 8 de noviembre de 1226. Contaba treinta y nueve años. Y, lo que era más importante, su hijo mayor sólo doce. Francia no tenía rey.

La última defunción podría haber cambiado las tornas en favor del Languedoc si el poder de París no se hubiera mantenido firme. La abrasadora zona central de España, de la que había salido el enemigo más santo de los cátaros, Domingo, proporcionaría ahora otro adversario ortodoxo y devoto: Blanca de Castilla. Viuda del rey y regente por ser menor de edad su hijo heredero, Blanca aportó a la causa de la conquista una apasionada piedad de la que habían carecido sus parientes Capetos. Para ella, exterminar a los herejes era tan importante como ampliar los dominios de Francia.

El cardenal Romano, el legado papal, se convirtió en su principal consejero para asuntos de estado. En Roma, el Papa bendijo esa doble función; en París, según las malas lenguas, Romano y Blanca compartían algo más que oraciones[115]. Fuera cual fuese su verdadera relación, el cardenal y la reina coincidieron en que la cruzada real contra el Languedoc no necesitaba ningún rey. Pese a las protestas de ricos obispos franceses, Romano mantuvo el flujo de dinero mientras Blanca ordenaba que su ejército se quedara en el sur hasta que fuera aplastada toda resistencia. Cuando los grandes señores del norte se negaron a ponerse bajo el mando de una mujer, Blanca reclutó otro ejército para combatirlos en cuanto pudo mantener una fuerza en el Languedoc. Con el aliento del nuevo Papa, Gregorio IX, un sobrino de Inocencio III, la formidable dama regente continuó la cruzada[116].

De hecho, era una cruzada sólo de nombre. Durante dos años, las tropas francesas llevaron a cabo una repugnante guerra de desgaste contra las fuerzas de Tolosa y Foix. Se libraron batallas no decisivas, unos y otros cometieron atrocidades —en respuesta a una feroz represalia francesa en una ciudad, los occitanos cortaron las manos de los defensores franceses de otra—, y las fortalezas cambiaban de manos. Hacia 1228, el círculo de destrucción se había reducido hasta cerrar el área que bordeaba Tolosa. Aunque no era lo bastante grande para poner sitio a la exhausta ciudad, el ejército francés, bajo la inteligente dirección de Humbert de Beaujeau, no podía ser expulsado del Languedoc. Protegidos tras las murallas de Carcasona, la ciudad fortaleza que habían tenido buen cuidado en guarnecer, al final los del norte dieron con la táctica que extinguiría la última llama de la resistencia.

En 1228, la cruzada real convirtió sistemáticamente la fértil extensión de los tolosanos en un desierto. Los franceses no pretendían entrar en combate; de hecho, lo rehuían. En vez de ello, hicieron la guerra en el campo. Simón de Montfort sólo había quemado cosechas; el ejército francés, financiado por la Iglesia y bendecido por la reina, destrozó huertos y olivares, arrancó viñas, envenenó pozos, provocó incendios y arrasó pueblos. Aplaudidos por un vengativo Fulko, los hombres del norte actuaron prado por prado, feudo por feudo, valle por valle, con un vandalismo deliberado y minucioso, como si de las hordas de un Atila medieval se tratara. La tierra y sus habitantes, extenuados tras dos décadas de sangría salvaje, ya no podían más. Al fin, aislado y cercado, invicto aunque incapaz de detener el avance del violento monstruo, el conde Raimundo pidió la paz.

Un manojo de esquejes de abedul zumbó a través del silencio y cayó con un crujido sobre la carne blanca. Las afiladas ramas golpearon una y otra vez. Veinte años antes, el conde Raimundo VI de Tolosa había subido tambaleante la escalera de la iglesia de Saint-Gilles, coincidiendo su penitencia pública con el inicio de la cruzada de los albigenses. Ahora, el 12 de abril de 1229, le tocaba a su hijo Raimundo VII recibir el mismo tratamiento humillante, en esta ocasión para señalar el final de la cruzada. Igual que la otra vez, un legado papal era el encargado de descargar la leña menuda en la mortificada carne del noble. Como la otra vez, una multitud en busca de emociones fuertes colmaba las galerías, las ventanas y los tejados para ver al eminente personaje. Y, lo mismo que la otra vez, el penitente prometió ayudar a acabar con la fe cátara. Para los condes de Tolosa, la deshonra pública había llegado a ser una tradición familiar.

Pese a ello, la ceremonia no fue un duplicado exacto de la flagelación de Saint-Gilles. En esta ocasión, los mirones cuchicheaban en francés, no en occitano, pues el solemne espectáculo tuvo lugar en el centro de París, en la Île-de-la-Cité. Aquel jueves anterior a la Semana Santa, Raimundo y Romano interpretaron su siniestro dúo ante la fachada de la nueva catedral de la ciudad: Notre Dame. Elevándose muy por encima la colmena de viviendas con entramado de madera y reflejada en las grises aguas del Sena, la elegante estructura de piedra, con sus estatuas y bóvedas pintadas de todos los colores del arco iris, surgía como un espectacular símbolo de exuberancia medieval. A diferencia de la tierra de los cátaros, Francia estaba iniciando su período de esplendor.

Los dos hombres entraron en la atestada iglesia, pasaron frente a los nobles del norte y recorrieron la nave hacia el elevado altar. «Fue una gran pena —escribió un cronista—, ver a un príncipe de tal nobleza, que había defendido su tierra durante largo tiempo contra fuerzas numerosas y poderosas, arrastrado de aquel modo al altar, descalzo, cubierto sólo con camisa y calzones»[117]. Raimundo había accedido a sufrir ese día degradante para lograr una paz duradera. Sus antaño enormes dominios quedaron reducidos a un principado incompleto, sin acceso al mar, que abarcaba Tolosa y unas cuantas ciudades de poca importancia al norte y al oeste. La corona francesa tomó lo que había pertenecido a la familia Trencavel, así como las posesiones de Raimundo en la ribera occidental del Ródano.

Un triunfante tedeum resonó en la bóveda de piedras de la catedral mientras se ordenaba a los canónigos poner voz a su alegría. Habían pasado casi veinte años desde que uno de ellos, Guillaume, cargaba catapultas y ajustaba petrarias para mayor gloria de Dios y su siervo Simón de Montfort.

Desde su sitio de honor, Blanca de Castilla contemplaba el instructivo cuadro del conde y el cardenal frente a ella. No había hecho el trabajo de los hombres sino el de Cristo. A su lado, aquel memorable Jueves Santo, estaba Luis, su hijo mayor. Tan pronto fuera adulto, el muchacho, como rey Luis IX, llegaría a ser el monarca más devoto de Europa, alcanzando finalmente la santidad por su muerte en la cruzada cerca de Túnez. Perseguidor de los paganos y los herejes, los musulmanes y los judíos, san Luis heredó la extravagante fe ibérica de su madre. En la isla de Notre Dame erigió la obra maestra gótica de la Sainte Chapelle, un primoroso relicario de piedra para los tesoros que había comprado a taimados comerciantes: un frasco con leche de la Virgen, la corona de espinas, y docenas de otros timos caros vendidos al crédulo rey cruzado. Al ver el espectáculo de la humillación de Raimundo VII, el futuro santo de doce años seguramente le tomó gusto al ardor piadoso.

La Catedral de Sainte-Cécile, en Albi, un voluminoso edificio, levantado entre 1282 y 1392, que jamás permitirá que los habitantes de la ciudad olviden su relación con los cátaros.

Bernardo de Clairvaux, el clérigo más importante de la época (Museo Condé, Chantilly/Giraudon).

Lotario dei Conti di Segni, elegido Papa en 1198 con el nombre de Inocencio III (Fresco del siglo XIII del Museo de los Agustinos, Tolosa/Expediente artístico, Nueva York).

Sello de Raimundo VII de Tolosa (Archivos Nacionales, París).

Santo Domingo, cuya orden sería crucial en la eliminación del catarismo (Museo de San Marcos, Florencia/Expediente Artístico, Nueva Cork).

Sello de Raymond Roger Trencavel (Ayuntamiento, Béziers).

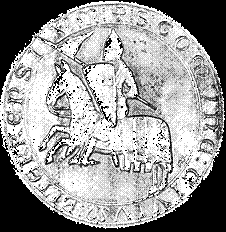

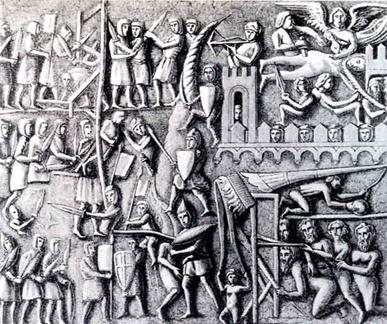

La matanza de Béziers (de la Canso o La Chanson de la Crosaide) (Biblioteca Nacional, París).

Tras Béziers le llegó el turno a Carcasona, cuyo sitio comenzó en el verano de 1209 (Jean Pierre Pétermann).

Sello del Rey Pedro II de Aragón

Simón de Montfort, perfecta combinación de ambición y capacidad, fue el héroe de los cruzados que derrotaron a los cátaros en Carcasona (de una vidriera de la Catedral de Chartres). (Colección Mansell/Time, Inc.).

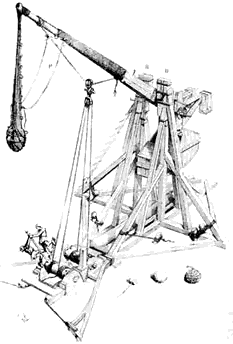

Reproducción del Siglo XIX de una catapulta medieval (Roger Viollet, París).

Representación el obispo Fulko de Tolosa guiando a Dante y Beatriz en el Paraíso (Biblioteca Británica).

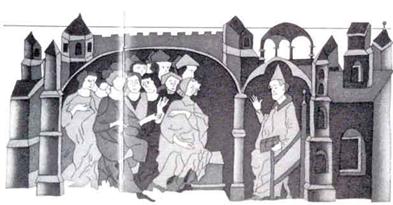

El cuarto Concilio de Letrán (de la Canso o La Chanson de la Croisade) (Biblioteca Nacional, París).

Dibujo de un bajorrelieve del siglo XII de la iglesia de Saint-Nazaire, Carcasona, que muesta una escena del asedio de Tolosa y al parecer representa la muerte de Simón de Montfort (Colección Mansell/Time, Inc.).

Los trovadores compusieron mordaces sirventés sobre los señores de la guerra y sus báculos. En la imagen un trovador del siglo XIII (Biblioteca Nacional, París).

Sello de Raimundo VII de Tolosa, que intentó sin éxito ser reconocido como el gobernante legítimo de sus dominios ancestrales (Archivos Nacionales, París).

Blanca de Castilla y Luis IX de Francia (Biblioteca Pierpont Morgan/Expediente Artístico, Nueva cork).

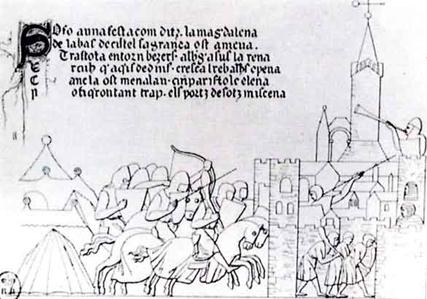

Flagelación de Raimundo VII de Tolosa, en París (Biblioteca Nacional, París).

El papa Gregorio IX nombrando a los dominicos que dirigirán la Inquisición (Biblioteca Marciana, Venecia).

Inquisidores representados en Los hombres del Santo Oficio, de Jean-Paul Laurens (Museo de Bellas Artes, Moulins).

Dibujo del siglo XIII que representa la muerte de un cátaro (Archivos Nacionales, París).

Página de un archivo de la Inquisición (Instituto de Investigación e Historia de los Textos, París).

Bernard Délicieux, representado por Jean-Paul Laurens (Museo de los Agustinos, Tolosa/Expediente artístico, Nueva Cork).

El obispo e inquisidor Jacques Fournier, que se convirtió en el papa Benedicto XII (Roger-Viollet, París).

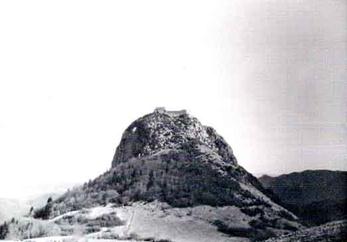

Montségur: tras sus murallas estuvo en otro tiempo el pueblo de los perfectos (Jean Pierre Péterman).

Para recibir la bendición del cardenal, Raimundo se hincó de rodillas. La postura era apropiada, pues el conde, a fin de arrancar la paz de la Iglesia y la corona, había accedido a severas exigencias. No sólo se dividieron sus tierras por la mitad, sino que su tesoro iba a ser gravemente esquilmado. Se obligó a su única hija, de nueve años, a contraer matrimonio con uno de los muchos hermanos del monarca, y cuando murió sin descendencia cuarenta y dos años después, el condado de Tolosa pasó automáticamente a formar parte de Francia[118]. Romano y Blanca también se aseguraron de que Raimundo subvencionara la persecución de herejes. Más adelante, aquel mismo año, se fundaría en Tolosa una universidad[119], a cuyos cuatro doctores en teología pagaría el conde para formar a futuras generaciones de clérigos occitanos en las complejidades de la fe ortodoxa. En lo sucesivo, un grupo de eruditos buscaría y destruiría los restos del catarismo.

Cuando Raimundo, alto y apuesto a sus treinta y un años, salió por la puerta de Notre Dame era otra vez un señor cristiano legítimo con buenas relaciones tanto con París como con Roma. Sus enemigos creían que había sido afortunado de que se le concediera siquiera una renta miserable. Gracias a la habitual maraña de lazos de sangre en la nobleza, Raimundo de Tolosa y Blanca de Castilla tenían una abuela en común: Leonor de Aquitania, la gran reina del siglo XII de Francia e Inglaterra[120]. Si no hubiera sido por este vínculo sentimental, tal vez Blanca no le hubiera dado al conde ni una hectárea de tierra.

Los lazos de parentesco llegaban sólo hasta aquí. Inmediatamente después de que la multitud se hubiera dispersado en la Île-de-la-Cité, Raimundo y los de su entorno fueron llevados a través del río a la ribera derecha y conducidos a la tenebrosa fortaleza de piedra del Louvre medieval. Y allí se les retuvo como rehenes durante seis semanas, mientras los ejércitos del norte derribaban las fortificaciones de Tolosa, reducían a escombros docenas de castillos, instalaban un senescal real en Carcasona y efectuaban los demás cambios recogidos en el draconiano acuerdo. Quizá la ceremonia de Notre Dame tuvo algo de déja vu, pero en el Languedoc nada volvería a ser como antes.