«Estar siempre con una mujer y no tener relaciones sexuales con ella es más difícil que resucitar a los muertos»[36]. Así escribía un cándido aunque frustrado Bernardo de Clairvaux sobre la amenaza que suponían las mujeres para su búsqueda de la santidad. En eso sus colegas eclesiásticos del siglo XII lo secundaban por completo. En tiempos de Inocencio III, la época de las abadesas poderosas, pastorales, como Hildegarda de Bingen, o incluso de instituciones mixtas, como la abadía de Robert de Arbrissel para hombres y mujeres en Fontevrault, eran ya un recuerdo lejano. Los monasterios masculinos que tenían conventos de hermanas comenzaron a cortar vínculos de afiliación y a retirar su apoyo. Hacia el año 1200, la Iglesia estaba volviendo la espalda a las mujeres. En lo sucesivo, ellas ni se acercarían al altar, la escuela, el cónclave o el concilio. En las últimas etapas de la Edad Media, la Virgen María se utilizó como un doble de todas las mujeres influyentes desterradas, y su categoría de semidivinidad fue como un hueso arrojado a los metafísicamente desposeídos. Para muchas mujeres, no admitidas en la sacristía y encerradas en el claustro, eso no era suficiente.

Como en muchas otras cosas, el catarismo difería radicalmente del credo mayoritario en su postura hacia las mujeres. En las tres décadas trascurridas entre la asamblea de Saint-Félix y el desfile de Inocencio en Roma, la fe dualista se había difundido sin obstáculos por todo el Languedoc, y un matriarcado rebelde y decidido se encargó de transmitir el mensaje. Ya no era cierto asunto heterodoxo y delicado, algo que un comediante debiera falsear con maña ante una multitud atemorizada. En vez de ello, el catarismo había llegado a las casas, y sus creencias se habían entremezclado profundamente en el tejido de la vida familiar del Languedoc. Las mujeres perfectas habían trabajado con ahínco.

Las mujeres cataras, a diferencia de sus homólogos masculinos, casi nunca viajaban para hacer proselitismo. En lugar de ello creaban hogares colectivos para las hijas, viudas y señoras mayores de la pequeña nobleza local y de los artesanos. A las chicas se las formaba y educaba en estas casas para que después salieran al mundo a casarse y tener hijos que inevitablemente abrazarían la fe de sus madres. Por consiguiente, en cada generación crecía el número de crecientes así como el número de mujeres que optaban por la austeridad de la vida de los perfectos, cosa que muchas hacían al acercarse a la edad madura.

Tras haber sobrevivido a la dureza de una serie de partos consecutivos y cumplido con su deber reproductor, nada impedía a las mujeres del Languedoc recibir el consolamentum y asumir una posición de honor en la comunidad. El estatus cuasidivino de un perfecto —la Iglesia no ofrecía a las mujeres nada tan prestigioso ni muchísimo menos— iba asociado al compromiso de los hogares cátaros de mostrarse abiertos y rendir buena acogida al mundo en general. No había clausura, pues se debían llevar a cabo tareas tanto manuales como espirituales. En vez de inspirar milagros, visiones, pogromos y todos los demás atavíos de los entusiasmos cristianos populares, los cátaros fueron tremendamente domésticos. Cuando el obispo Fulko de Tolosa, uno de sus más resueltos enemigos, reprochó a un caballero católico no haber logrado castigar a los herejes, éste respondió: «No podemos. Nos hemos criado en su seno[37]. Tenemos parientes entre ellos y los hemos visto llevar una vida de perfección». Pedirle a alguien que persiguiese a su madre era excesivo.

La fe disidente tenía que atraer forzosamente a las asediadas mujeres medievales. Desde la época de los gnósticos las mujeres no habían tenido tanta voz en los asuntos del futuro. Los simples crecientes podían gozar de la honrosa gloria de sus fervorosas hermanas y, aún más importante, consolarse al saber que no eran ninguna especie de ocurrencia tardía de la mente divina. En cualquier caso, el Maligno había creado el mundo, así que las contraseñas de su organización —incluida la ley sexual del más fuerte— estaban ahí para ser soportadas, no para ser apoyadas. Al igual que los cabalistas, vecinos suyos en el Languedoc, las mujeres cataras hallaron aliento en la idea de la metempsicosis, la transmigración de las almas.

No es que los cátaros estuvieran por completo libres de los prejuicios propios de la época[38]. Algunos creyentes interrogados por la Inquisición en el siglo XIV decían que, según les enseñaban ciertos hombres perfectos, si alguien debía abandonar este mundo para siempre, su última reencarnación había de ser como hombre. Desde luego eso suponía un rasgo misógino con respecto a los primitivos preceptos de los cátaros. También en interrogatorios de la Inquisición, unas cuantas antiguas crecientes declararon que las habían llamado «sentinas de tentación corruptora» y culpado de fomentar la procreación, acto del que resultaba otro prisionero de la materia. Aquí, al menos en su primera proposición, advertimos la conocida queja del hombre asceta medieval, con independencia de cuál fuera su fe. Algunos de los cátaros perfectos seguramente coincidían en eso con san Bernardo de Clairvaux.

Sin embargo, dada la importancia de las mujeres en la difusión de la fe, es improbable que el hostigamiento femenino fuera en el catarismo resultado de una postura mayoritaria. El papel de la mujer se potenció más gracias al sistema de herencia divisible del Languedoc, en virtud del cual la familia se repartía la herencia de manera equitativa. A diferencia del sistema del norte, en el que todo era para el hijo mayor y los demás hermanos tenían que valerse por sí mismos, la fragmentación de las fincas del sur suponía para muchas mujeres un pequeño margen de independencia del que en otras partes no habrían disfrutado. Las mujeres, sobre todo las que tenían títulos nobiliarios, fundaron, administraron y dirigieron hogares cátaros[39]. En 1204, Raymond Roger, conde de Foix, capital montañesa al pie de los Pirineos, dio su elogiosa aprobación cuando su hermana, Esclarmonde, recibió el consolamentum de Guilhabert de Castres en una ceremonia celebrada en Fanjeaux, ciudad cercana a Carcasona. Junto a ella, en un acto al que asistió la mayor parte de la nobleza del Languedoc, había tres señoras también de alta cuna que comprometían su vida al logro de la perfección espiritual. Cuando Philippa, esposa de Raymond Roger, decidió que también quería ser un perfecto, el conde no se opuso.

En los numerosos pueblos fortificados que salpican el paisaje entre Tolosa, Albi y Carcasona, entre una tercera parte y la mitad de la población recibió la influencia del catarismo. Una red de mujeres religiosas, fueran abuelas o nueras, respaldaban el trabajo de los hombres itinerantes. Ante la prescrita ausencia de iglesias o incluso de capillas, los crecientes se reunían en hogares dirigidos por mujeres perfectas para escuchar a los hombres cátaros que iban a visitarlos desde las ciudades. Las anfitrionas perfectas más influyentes —Blanche de Laurac, Esclarmonde de Foix— habían residido antes en el castillo de la localidad. Allí, por la noche, los trovadores y los juglares iban a divertir a las mismas personas a las que los cátaros habían elevado espiritualmente por la tarde. En los corazones de la nobleza del Languedoc coincidían los perfectos y los trovadores. Desde el amor dualista al vecino al amor de los juglares a la esposa del vecino, todo en el mismo día, la cultura occitana de piedad y buenos sentimientos se iba desprendiendo de todos los vestigios de la cristiandad tradicional. En efecto, «amor» es lo opuesto a «Roma». Las conjeturas eruditas coinciden en que en el año 1200 había en el Languedoc entre mil y mil quinientos perfectos. Entre los más eficaces estaban los que un trovador occitano denominaba elogiosamente bela eretga: los «herejes hermosos».

Ninguna de las excentricidades espirituales del Languedoc habría sido posible sin el tácito consentimiento —o blandura— de sus señores feudales. Hacia el año 1200, la causa de la sedición religiosa estaba bien abastecida por el fracturado feudalismo de la región. Curiosamente, en el sur no existía la fusión del poder monárquico y eclesiástico que pronto elevaría a la Île-de-France y sus posesiones a la primera fila de las naciones medievales. En lugar de ello, los nobles y clérigos del Languedoc se peleaban como verduleras, a menudo sobre las tasas que les pagaban los mercaderes de las ciudades. En un ambiente tan anticlerical, podía prosperar una fe alternativa como el catarismo.

En lo alto de la inestable escala de la primacía se hallaba Raimundo VI, conde de Tolosa. Su madre, Constanza, que en 1165 había asistido a la audición pública de los cátaros en Lombers, era la hermana del rey de Francia. Parece que el padre de Raimundo, Raimundo V, fue el último de su linaje en exhibir apoyo franco de la Iglesia. En 1177, el anciano invitó a un grupo de prelados a olfatear el catarismo en su capital, Tolosa[40], sólo para que los clérigos quedaran enseguida desalentados ante la enormidad de la tarea. A un hombre condenado, un rico mercader, se le obligó a ir en peregrinación a Palestina; a su regreso, tres años después, fue aclamado como un héroe y se le concedió un cargo de gran responsabilidad pública. En la casa del conde, el joven Raimundo sin duda no reparó en ese ultraje a la fe. Con veinte años recién cumplidos ya había emprendido una precoz carrera que consistía en robarle las amantes a su padre. Por aquel tiempo, la madre, alegando maltrato conyugal, huyó del Languedoc para irse a la corte de su hermano en París, y el matrimonio con el padre de Raimundo quedó anulado.

Hacia el año 1200, Raimundo VI tenía poco más de cuarenta años y había heredado su título hacía seis. Acababa de enterrar a su cuarta y penúltima esposa, Juana de Inglaterra, hermana de Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra. Para gran horror de los ortodoxos, la corte de Raimundo era una mezcla cosmopolita de cátaros, católicos y judíos, y sus amigos no se caracterizaban por la piedad. Uno de ellos, un trovador de nombre Peire Vidal[41], una vez se disfrazó de lobo para cortejar a la mujer más encantadora del Languedoc, Etiennette de Pennautier, cuyo licencioso apodo era la Loba. Aunque fracasó en su intento de conseguir los favores de la Loba (no así Raymond Roger, conde de Foix), Vidal adquirió fama por sus proezas y compuso canciones para instruir moral e intelectualmente a su noble patrón. No hay pruebas documentales de si el conde Raimundo cortejó a la Loba.

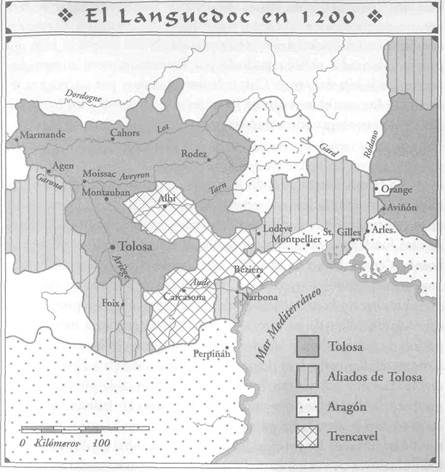

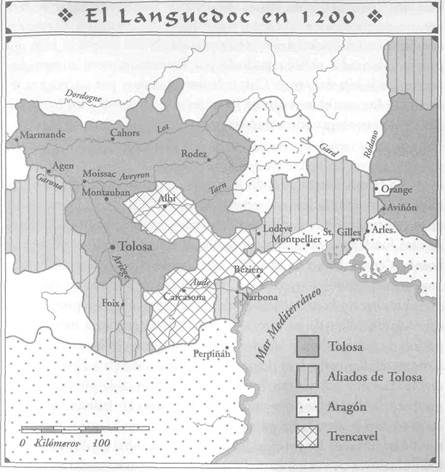

Cabe presumir que Raimundo tuvo otras compensaciones; sin duda le asaltaban otras preocupaciones. En teoría, su familia dominaba desde las montañas de Provenza hasta las tierras bajas del río Garona; en la práctica, la situación era un revoltijo de vasallajes opuestos, acuerdos para el reparto del poder y recursos económicos disputados con vehemencia[42]. Tras el desmembramiento en el siglo IX del imperio de Carlomagno, que se había extendido desde Sajonia hasta Cataluña, las tierras del Languedoc se repartieron entre innumerables facciones enfrentadas. Las familias nobles de la región, unas ciento cincuenta en total al final del milenio[43], libraron durante generaciones sordas escaramuzas territoriales, debido a lo cual el paisaje estaba lleno de castillos y fortificaciones defensivas. Mediante astutos matrimonios y asedios triunfantes, la familia de Raimundo, los Saint-Gilles, había conseguido a fines de siglo XII la supremacía, si no el dominio, en el Languedoc.

Sin embargo, nunca se convertiría en una familia real putativa del sur. Cualquier posibilidad que tuviera el clan de Saint-Gilles de incrementar su poder en su patria se malograba por su afición a las aventuras en tierras extrañas. El bisabuelo de Raimundo, el conde Raimundo IV, respondió al llamamiento de la primera cruzada y, en 1099, dirigió los ejércitos cristianos hasta Jerusalén[44]. Después decidió quedarse en Oriente, se adueñó de un reino en lo que hoy es el Líbano[45] y confió a un hijo bastardo el cuidado de las posesiones familiares en su país. Siguieron en el Languedoc años de contiendas intermitentes, durante las cuales las tierras de los Saint-Gilles fueron presa fácil de los clanes vecinos, incluidos los de Aquitania al oeste y de Aragón al sur. Para cuando un Saint-Gilles legítimo hubo llegado a la edad adulta y se hubo marchado de Palestina —Alfonso Jordán, así llamado por su bautismo en el río Jordán—, la familia había dejado escapar la oportunidad de aumentar su poder y sentar las bases de un futuro reino. En otras partes, a principios del siglo XII, familias destacadas como los Capetos de Francia habían empezado el largo proceso de atar corto a sus barones díscolos, además de que los Plantagenet de Inglaterra y los Hohenstaufen de Alemania rondaban por los aledaños del poder. Más cerca del Languedoc, las familias que gobernaban Barcelona y Aragón se habían fusionado para formar un reino fuerte y cohesionado justo al sur de los Pirineos.

Los Saint-Gilles pagarían caros los años en que su señor estuvo ausente. A medida que avanzaba el siglo XII, en el sur se produjeron repetidas disputas jurisdiccionales cuando los crecientes clanes del norte reclamaron insistentemente como propias áreas que estaban bajo el débil control de los Saint-Gilles. Matrimonios estratégicos evitaron que se produjera ningún conflicto armado grave —si bien el padre de Raimundo se vio implicado en una serie de combates defensivos de poca importancia—, de modo que para 1200 los Saint-Gilles conservaban territorio en Provenza como vasallos del Sacro Imperio romano, tierras de Tolosa del rey de Francia y propiedades en Gascuña del rey de Inglaterra. El rey de Aragón había asumido el control de buena parte de la costa mediterránea del Languedoc, incluida la importante ciudad de Montpellier. Dada la rivalidad entre estos señores, la posibilidad de guerra se cernía amenazante sobre la región. La acción equilibradora que se le pedía a Raimundo VI era delicadísima, sobre todo porque él, a diferencia de los señores y monarcas del norte, no poseía una gran fortuna con la que contar sin reservas como fuente de ingresos o para pagar a caballeros armados.

A Raimundo no le fue mucho mejor como señor feudal de las grandes familias nobles del país. En las escarpadas estribaciones de los Pirineos, la independencia testaruda no era la excepción sino la regla. El conde de Foix, el hombre cuyas hermana y esposa llegaron a ser perfectas y que conquistó el corazón de la Loba, ejemplificaba el tipo de bellaco cuyos excesos cabía esperar que Raimundo reprimiera. Siempre que Raymond Roger de Foix mataba a un sacerdote o asediaba un castillo, como hacía a veces, Raimundo de Tolosa carecía de autoridad para castigarlo por muchas ganas que tuviera de ello. Los otros señores de la montaña eran independientes de un modo semejante.

La espina más dolorosa en el bando de Raimundo era la familia Trencavel, que habitaba en pleno centro del Languedoc, firmemente instalada tras las almenas de Carcasona. Sus enormes posesiones en torno a la ciudad, que se extendían hasta Béziers, partían en dos las tierras de los Saint-Gilles. Para asegurar su independencia de Tolosa, en 1150 los Trencavel se habían hecho vasallos —y, por tanto, protegidos— de Aragón. Raimundo, prefiriendo como de costumbre el dormitorio al campo de batalla, intentó neutralizar la amenaza de Carcasona tomando a una Trencavel como esposa, Béatrice de Béziers. En lugar de fundar una nueva dinastía, al final el matrimonio fue anulado y Béatrice se convirtió en una casta mujer cátara sagrada. No se sabe si lo hizo por propia voluntad o si fue repudiada por Raimundo, cuyo encaprichamiento de la hija del rey de Chipre le llevó a casarse por tercera vez. El resultado fue que el mosaico de lealtades a los Trecavel y los Saint-Gilles siguió tan abigarrado como siempre.

La Iglesia complicó todavía más la situación del Languedoc. El movimiento monástico cisterciense de Bernardo de Clairvaux —la rama reformista de la familia benedictina— se había propagado desde su casa fundadora en Citeax, Borgoña, al sur, atrayendo el talento de hombres como Fulko de Marsella, que llegaría a ser obispo de Tolosa. Sus fanáticos monjes-agricultores, todavía en ese período de gracia en que el monacato boyante no significaba tener una barriga prominente, acumularon miles de hectáreas de propiedades gracias a una combinación de trabajo duro y legados de tierra de personas que, en lo sucesivo, pretendían reducir el riesgo encendiendo una vela a Dios y otra al diablo. Los que hoy visitan Francia se maravillan de la pintoresca omnipresencia de pueblos por empinadas que sean las laderas, húmedas las marismas o yermos los páramos, y muy a menudo quedan admirados de las obras de los monjes. Estos triunfaron sobre el último terreno baldío, convencieron a campesinos pioneros de que fundaran nuevos pueblos y llegaron a convertirse en una pequeña aristocracia tonsurada que administraba vastas fincas. Dada la falta de una descendencia legítima entre los monjes, en posteriores generaciones esas propiedades no se subdividirían.

Esta riqueza no pasó inadvertida. Los primeros de la fila para compartir ese patrimonio eran los compañeros eclesiásticos de los cistercienses, el clero secular —es decir, sacerdotes que vivían en la sociedad laica en comparación con el clero regular, monjes que seguían alguna regla comunal establecida—. Entre el clero secular del Languedoc, había diferencias asombrosas en los grados de piedad, el conocimiento de la liturgia y la solvencia económica. Los obispos reñían por dinero con los abades, dejando a veces iglesias parroquiales vacías durante años con sus tasas e impuestos objeto de mordaces disputas. La función del obispo era muy mundana… como nunca dejaron de lamentar los cátaros.

Las discordias entre los clérigos regulares monásticos y los clérigos seculares palidecían al lado de los males que les infligían los profanos del Languedoc. Atacar las propiedades de los sacerdotes y a sus personas era una especie de pasatiempo generalizado. Los movimientos «Paz de Dios», en esencia juramentos en virtud de los cuales ingobernables nobles juraban no desvalijar a clérigos indefensos, habían comenzado ya en el siglo X. En el Languedoc, con su permanente falta de autoridad central, no había fuerza lo bastante poderosa para asegurar que esos juramentos se cumplieran. Empezaba a despegarse la cola que mantenía unida la sociedad medieval. Condes, vizcondes y miembros faltos de medios de la pequeña nobleza casi nunca acudían en ayuda de los obispos sitiados —que, en todo caso, rara vez eran un dechado de virtudes—. Los diezmos se desviaban rutinariamente a las arcas de los grandes seculares o simplemente no se pagaban. En 1178, los Trencavel enviaron a prisión al obispo de Albi; el año siguiente, añadieron injuria a la ofensa al obtener por la fuerza la extraordinaria cantidad de treinta mil soles del monasterio de Saint-Pons-de-Thomières[46]. Para el conde Raimundo de Tolosa llegó a ser una especie de afición hostigar a los abades del monasterio que había cerca de su casa solariega de Saint-Gilles, ciudad del delta del Ródano.

A veces los conflictos rayaban en lo macabro. En 1197, los Trencavel impugnaron la elección de un nuevo abad en el monasterio de alta montaña de Alet. Su emisario, Bertrand de Saissac, un noble en cuya familia había varios cátaros perfectos, propuso una ingeniosa solución a la disputa. Desenterró el cadáver del antiguo abad, lo colocó erguido en una silla y a continuación llamó a los aterrados monjes para que escucharan con atención los deseos del muerto. Con este sádico estímulo, no sorprende que ganara fácilmente la nueva elección un amigo de los Trencavel. Para que el procedimiento fuera legal, se precisaba el consentimiento de la Iglesia católica, por lo que Bertrand se dirigió al arzobispo de Narbona, el clérigo más preeminente del Languedoc, y también su más preeminente tramposo. Un exasperado Inocencio III escribió sobre el eclesiástico de Narbona: «Hombres ciegos, perros sordos que ya no ladran […] hombres que hacen cualquier cosa por dinero […] celosos en la avaricia, amantes de los obsequios, buscadores de recompensas […]. El principal causante de estos males es el arzobispo de Narbona[47], cuyo dios es el dinero, cuyo corazón está en su tesoro, que sólo se preocupa por el oro». La petición de los Trencavel de que confirmara la elección del nuevo abad iba acompañada de una generosa cantidad, y se concedió la aprobación sin demora. Un cronista católico señaló en tono pesimista que, cuando se negaban a hacer alguna tarea en especial desagradable, muchas personas del Languedoc usaban reflexivamente la expresión: «Preferiría ser sacerdote»[48].

Aunque esta clase de anticlericalismo existía en todas partes, en el Languedoc las peleas no eran episódicas sino endémicas, y se producían en una sociedad en la que no sólo había nobles y clérigos compitiendo por recompensas a costa de los campesinos, ya que, al igual que Lombardía en el norte de Italia y Flandes junto al canal inglés, el Languedoc del año 1200 se había convertido en un territorio de ciudades, lleno de revoltosos burgueses que se abrían camino a codazos en lo que antaño se creyó que era un cortejo de sacerdotes, caballeros y siervos que seguía un orden divino. La frase «Stadtluft macht frei» (El aire de la ciudad hace libres a los hombres) rigió las ciudades medievales germanas[49]; la precoz experiencia del Languedoc demostró plenamente su validez. Los principales centros —Montpellier, Béziers, Narbona, Albi, Carcasona, Tolosa— rebosaban de vitalidad, y muchos recuperaban el vigor que habían conocido un milenio antes bajo los romanos.

Tolosa, la más importante del grupo, era autónoma tras haber comprado la libertad al padre de Raimundo y haber elegido cónsules, llamados capitouls, para legislar en un nuevo ayuntamiento construido en 1189. En cualquier ciudad en que arraigara un sistema consular aparecía automáticamente la agresividad. En 1167, el año de la reunión cátara en Saint-Félix, los mercaderes de Béziers llegaron incluso a asesinar a su vizconde Trencavel. Los capitouls de Tolosa, quizá reflejando la diplomacia y la disposición de su conde, prefirieron legislar razonablemente sobre su búsqueda del placer y la riqueza. Un observador señaló que, según una ley de los capitouls, en la ciudad una persona casada no podía ser detenida «por adulterio, fornicación o coito en cualquier almacén o casa que alquilara, poseyera o mantuviera como residencia»[50]. Por lo visto, en el Languedoc la mezcla cultural de trovadores y mercaderes estaba dejando a la Iglesia con un palmo de narices.

Las ciudades también empezaron a tolerar ideas y a admitir personas a las que normalmente se dejaba fuera de los confines de la comunidad feudal cristiana. Grupos marginales de la sociedad —y no sólo herejes— comenzaron a recibir la influencia de las tendencias mayoritarias. Los numerosos judíos del Languedoc, que habían vivido en la región desde la época de los romanos, se contaban entre los principales beneficiarios de la cultura de clemencia que surgió del fuego cruzado entre los nobles, los clérigos y los habitantes de las ciudades del sur. Una tradición de la Semana Santa llamada «apalear a los judíos», en virtud de la cual los cristianos de Tolosa golpeaban en una plaza pública a miembros de la comunidad judía, terminó a mediados del siglo XII, tras abultados pagos al conde y los capitouls. Los clérigos protestaron, pero se mantuvo la prohibición. La Iglesia, que había desarrollado una política de ostracismo de los judíos claramente definida, bramaba aún más fuerte cuando se permitía a no cristianos tener propiedades y, en algunos casos, ocupar cargos públicos. En 1203, en Béziers, el magistrado jefe en ausencia del señor Trencavel —o bayle— era un judío de nombre Simón. En Narbona, donde había una escuela talmúdica y varias sinagogas, algunos mercaderes judíos poseían viñas en los campos circundantes y contrataban a campesinos cristianos para trabajar la tierra, una burla manifiesta de la prohibición de la Iglesia de que los judíos tuvieran ningún tipo de autoridad sobre los cristianos. Pese a que estos cambios por lo general se llevaban a cabo mediante sobornos o el pago de impuestos exorbitantes, indicaban también el nacimiento de una sociedad más libre, o, cuando menos, con mayor autonomía.

Desde la perspectiva de una Roma recién vigorizada, todo eso adquirió el aspecto de una endemoniada espiral descendente, una resbaladiza pendiente de degeneración moral y espiritual. Aunque no era exactamente un Camelot multicultural, como a veces sugieren sus incondicionales del siglo XXI, el Languedoc medieval era lo bastante excepcional para considerarlo censurable. Inocencio II escribía con frecuencia al conde Raimundo, y le imploraba al vástago de cruzados que actuara. Una carta hervía de furia: «¡Así que piensa, estúpido, piensa!»; en otra lo llamaba «criatura pestilente e insensata». Sin embargo, no está claro si Raimundo podía hacer algo, dadas las trabas que soportaba su poder, la autonomía de las ciudades y la tolerancia espiritual subversiva que existía entre los católicos, los cátaros y los judíos del Languedoc.

Al final, Raimundo no hizo nada. El conde de Tolosa no perseguiría a su propia gente. Inocencio y sus consejeros, desorientados y sin un noble aliado en el Languedoc para reprimir la disidencia, tenían que manejar una revolución por su cuenta. Cuando amaneció el nuevo siglo, los hombres de la Iglesia se propusieron convencer al pueblo de Raimundo de que andaba errado. Y se reunieron con los herejes cara a cara.