Soy una gran aficionada a las biografías: son cartas de navegación de la existencia que nos avisan de los escollos y de los bajíos que nos esperan. He leído cientos de ellas, y hay algo que siempre se repite y que me resulta bastante desolador. Resulta que el periodo de la infancia de los biografiados suele ocupar un amplio espacio; luego vienen la juventud y la madurez, que, naturalmente, abarcan montones y montones de hojas. Pero llega un momento del relato de sus vidas en donde, de repente, todo parece vaciarse o acelerarse o comprimirse. Quiero decir que, salvo que mueran jóvenes, cuando se alcanza la vejez se diría que lo que les sucede interesa muy poco. Esta ausencia de contenido resulta especialmente dramática si el personaje ha tenido la suerte de vivir mucho. Entonces puedes estar leyendo una biografía de esas gruesas y minuciosas, pongamos de seiscientas páginas, y a lo mejor los treinta últimos años de la vida de una mujer que llegó a nonagenaria resulta que se despachan en menos de veinte hojas. A veces me pregunto si yo ya habré alcanzado ese punto en que la existencia se convierte en un tobogán vertiginoso. Si habré empezado ya a caer a toda prisa en ese tiempo deshilachado y aparentemente insustancial del que los biógrafos no encuentran nada relevante que contar. Yo no lo siento así, pero quizá uno sea el último en enterarse.

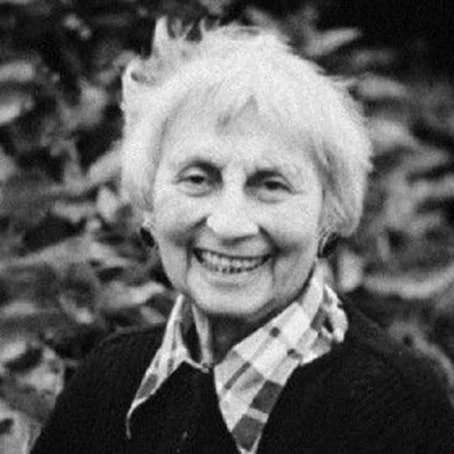

Y sí, claro, desde luego, ya sé que hay excepciones. Hay personas que, a edades muy avanzadas, hacen cosas increíbles. Como una de mis heroínas preferidas, Minna Keal. Minna nació en Londres en 1909, hija de emigrantes judíos rusos. Le encantaba la música y empezó a estudiar en la Real Academia, pero su padre murió y tuvo que abandonar la carrera a los diecinueve años para ponerse a trabajar. En 1939 entró en el partido comunista y en 1957 se salió tras la invasión de Hungría; se casó dos veces, tuvo un hijo. Durante la guerra, montó una organización para sacar niños judíos de Alemania. La mayor parte de su vida trabajó de secretaria en diversos y aburridos empleos administrativos; a los sesenta años se jubiló y decidió retomar las clases de música y después estudiar composición. Su primera sinfonía fue estrenada en 1989 en los BBC Proms, unos prestigiosos conciertos anuales que se celebran en el Royal Albert Hall de Londres. Fue un clamoroso éxito. Minna Keal tenía ochenta años. A partir de entonces, y hasta su muerte, sucedida una década después, Minna se dedicó intensamente a la música y se convirtió en una de las más notables compositoras contemporáneas europeas. «Creí que estaba llegando al final de mi vida, pero ahora siento como si estuviera empezando. Es como si estuviera viviendo mi vida al revés», dijo tras estrenar en los Proms.

Minna es una vieja espectacular y entran ganas de vivir de sólo ver su sonrisa feliz y sus cabellos blancos alborotados por el viento. Pero es un caso absolutamente excepcional. Por lo general en la mayor parte de las biografías hay ese silencio, ese vacío. Como si uno se ausentara de su propia vida.

Marie Curie murió todavía joven (a los sesenta y siete años) y se mantuvo activa hasta el final, así que los biógrafos tienen bastantes cosas que decir sobre ella. Pero ¿sabes qué? Lo que cuentan no es demasiado excitante, o al menos a mí no me lo parece, sobre todo en comparación con lo anterior, con la intensidad de su vida morrocotuda. Bueno, miento: queda por explicar algo genial, y es su participación en la Primera Guerra Mundial, que además demuestra la generosidad de Madame Curie. Verdaderamente esta mujer es tan inmensa en todo, tan excepcional, que una corre el riesgo de caer en la hagiografía y convertirla en una heroína de cartón piedra. Menos mal que de cuando en cuando encontré algún detallito miserable con el que la pude humanizar, porque no existe una sola vida sin su cuota de mugre, aunque sea en proporciones pequeñas.

En cuanto a la guerra, ya sabes que Marie Curie siempre fue una persona socialmente comprometida. Recuerda que había trabajado con la resistencia polaca y que consideraba sus descubrimientos científicos como una manera de ayudar a la Humanidad. Además era una mujer de acción, una persistente luchadora incapaz de quedarse quieta ante una situación de necesidad. Con ese perfil, resulta lógico que al estallar el conflicto bélico se sintiera impelida a ayudar de algún modo. Lo primero en lo que pensó fue en que tenía que poner a salvo la valiosísima reserva de radio de Francia para que no cayera en manos de los alemanes. Así que el 3 de septiembre de 1914 se llevó ella sola el radio en tren de París a Burdeos, que era la ciudad adonde se había trasladado el Gobierno francés. La valija debía de pesar veinte o treinta kilos, porque los tubos con bromuro de radio estaban recubiertos de plomo; me pregunto cómo consiguió acarrearla. Esa protección era de todos modos muy deficiente, así que Marie recibió otra importante dosis de radiactividad durante las veinticuatro horas que anduvo con la maleta (durmió con ella a los pies de la cama). Dejó su tesoro en la Universidad de Burdeos y regresó en el primer tren a París. Tenía cuarenta y siete años y se la veía terriblemente avejentada por la constante exposición al radio. Y no se trataba sólo de su aspecto: estaba débil y se fatigaba con facilidad. Pese a ello, logró hacer ese tremendo viaje entre caóticas multitudes que huían de la guerra y sin probar bocado durante día y medio. Su sobrehumana voluntad conseguía milagros.

Ahora me pregunto cómo llevaría Marie la enfermedad. El decaimiento físico, la rápida decrepitud de su cuerpo. Ella, que había sido esa polaca robusta y fortísima que lo aguantaba todo. Esa mujer deportista capaz de pasarse un mes pedaleando por las montañas de Francia. ¿Cuándo sería la última vez que se subió a una bicicleta? Sé que, ya viuda, seguía saliendo en bici junto con sus hijas. Ève habla en su libro de lo mucho que le gustaba a Marie el ejercicio físico y dice que se enorgullecía de estar delgada y ágil; ya cumplidos los cincuenta, aprendió a patinar, a esquiar, a nadar. Se compró una casa en la costa de Bretaña y los meses de veraneo que pasó allí durante su última década fueron, según Ève, tiempos felices, con Marie nadando mañana y tarde en el mar a pesar de todos sus achaques y de su casi ceguera (con la última de sus cuatro operaciones de cataratas parece ser que mejoró bastante). Creo que Madame Curie había hecho del ejercicio físico no sólo una pasión sino también una obsesión y una especie de talismán contra la muerte. Apenas dos meses antes de fallecer se fue a patinar y acompañó a su hija a una estación de esquí, aunque dudo que ella misma esquiara. Luchó como una leona contra la degradación física, pero el cuerpo nos traiciona inevitablemente; vamos perdiendo facultades y la vida nos empuja sin que nos demos cuenta hacia las vías muertas. La última vez que uno sube a una montaña. La última vez que bucea. La última vez que juega un partido de fútbol con los amigos. Por lo general, uno no sabe que es la última vez mientras lo hace. Es el tiempo el que se encarga de despedirnos retrospectivamente de nuestras posibilidades. La última vez que uno hace el amor. Uf. A sus cuarenta y siete años y en aquel tren a Burdeos con una maleta radiactiva, supongo que Marie Curie ya se había despedido para siempre del sexo. Una pérdida que debió de serle muy dolorosa.

Qué difícil es siempre la relación con nuestro organismo. Somos nuestro cuerpo, pero no podemos evitar la sensación de ajenidad, de extrañeza, de rehenes de la carne. En algunos casos patológicos, como cuentan los neurólogos Oliver Sacks o Ramachandran en sus fascinantes libros, las personas no son capaces de reconocer sus brazos, sus piernas, su rostro. Y llegan a mutilarse. Pero no hace falta estar enfermo para sentir esa lejanía con lo físico: de ahí que el ser humano haya inventado el alma. La idea de que somos espíritus atrapados dentro de una envoltura carnal es tan poderosa, tan persuasiva, que tiendes a pensar así aunque no seas creyente. Llevamos milenios de antagonismo entre lo que entendemos por alma y esa supuesta envoltura física. Milenios de autocastigos y disciplinas, de cilicios y flagelaciones, de ayunos y bulimias y anorexias, de intervenciones estéticas salvajes, desde los pies deformados de las chinas a las brutales cirugías de Michael Jackson. Y te diré que entiendo el atractivo de algunas de esas intervenciones. Por ejemplo, el placer que producen los tatuajes: son adictivos. Yo me tatué una salamandra en un brazo hace doce años, y tuve que contenerme para no ir corriendo al día siguiente a hacerme algo más. Y es que se experimenta una sensación maravillosa, un alivio y una plenitud irracionales, como si con ese garabato de tinta bajo la piel hubiéramos conseguido vencer por una vez al gran enemigo, humillar a ese cuerpo tirano que nos humilla, un cuerpo que no hemos escogido y con el que tenemos que pechar toda la vida, el cuerpo que nos enferma y que acaba por matarnos, ese maldito cuerpo traidor que de repente se queda cojo, y se terminaron para siempre las montañas; o que hace crecer insidiosamente, en el laborioso silencio de las células, un tumor maligno que te va a torturar antes de asesinarte; o que resbala y se rompe tan fácilmente, como una sandía que revienta, cuando un carro te embiste. Por lo menos, cuerpo miserable, te he marcado con una salamandra que es sólo hija de mi voluntad, y vas a tener que aguantarla hasta que te pudras.

Cuando regresó a París, Marie empezó a ver los primeros heridos, jóvenes soldados bárbaramente mutilados en los quirófanos de campaña, y su poderosa cabeza, que era tan práctica como genial, enseguida comprendió el papel decisivo que podrían tener los rayos X si conseguía llevarlos al frente, porque permitirían calibrar las fracturas y encontrar y extraer la metralla minimizando la violencia quirúrgica. En un tiempo récord, Madame Curie convenció de su proyecto a las autoridades, se apropió de los aparatos de rayos X que había en las universidades o en las consultas de los médicos movilizados, consiguió que le cedieran suficientes vehículos de motor en los que instalar los equipos y creó las «unidades móviles», que enseguida empezaron a ser denominadas popularmente «las pequeñas Curie». Instruyeron a toda prisa técnicos y enfermeras que supieran manejar el material, y la misma Marie aprendió a conducir y estuvo llevando coches y haciendo radiografías junto a las trincheras. Pero quien más trabajó en el proyecto fue Irène, su hija, que al comienzo de la guerra tenía diecisiete años y que se pasó la contienda realizando una extenuante y maravillosa labor con «las pequeñas Curie». De hecho, probablemente fueron las tremendas dosis de radiación que recibió Irène en esa época lo que acabaría matándola de leucemia a los cincuenta y nueve años. En total, se hicieron más de un millón de exploraciones con rayos X: el plan fue un verdadero éxito. Un efecto secundario del ingenioso esfuerzo de Marie fue que Francia le perdonó el adulterio. Ya no era judía ni extranjera y volvía a ser amada y respetable. Pelillos a la mar. El abrasador viento de la guerra se llevó muchas cosas.

El compromiso humanista de Marie y de Pierre ya se había manifestado muchos años atrás, cuando decidieron no patentar su método de extraer el radio. Dice Marie en sus escritos biográficos:

Pierre Curie adoptó una actitud extraordinariamente desinteresada y liberal. De mutuo acuerdo, renunciamos a cualquier provecho material de nuestro descubrimiento, de ahí que no patentáramos nada y que publicáramos, sin reservas, todos los resultados de nuestras investigaciones, así como el procedimiento para preparar el radio.

Me divierte la manera en que Madame Curie da un pequeño rodeo para elogiarse a sí misma (si la actitud de Pierre era «extraordinariamente desinteresada y liberal» y ella estaba de acuerdo, ella también era extraordinariamente etcétera), pero hay que decir que no sólo no patentaron su método, sino que además ofrecieron muestras gratis de su preciosísimo y carísimo radio a otros científicos que estaban haciendo investigaciones en el mismo campo y que, en definitiva, eran sus competidores, como Rutherford. Sarah Dry afirma admirativamente que la decisión de no patentar era entonces «tan inusual como lo sería ahora», pero Barbara Goldsmith no lo ve tan claro; en primer lugar dice que no hubiera servido de mucho patentar el método de obtención, porque había varias formas de extraer el radio (de hecho, la misma Marie fue cambiando sus procedimientos). Y además señala que, por entonces, existía entre los científicos la extendida creencia de que no era honorable lucrarse con los descubrimientos; Röntgen, el padre de los rayos X, donó el dinero de su premio Nobel a sociedades benéficas y murió casi en la indigencia, por ejemplo. Con todo, hay que decir que Marie, ya viuda, tomó otra decisión que a mí me parece aún más generosa: donó al laboratorio el gramo de radio que ella y Pierre habían conseguido con arduo trabajo y sin ninguna ayuda y que valía la suma exorbitante de un millón de francos de oro.

Parece evidente que, si a los Curie les importaba el dinero, era sobre todo para poder seguir investigando: Marie era tan austera y enemiga de las pompas del mundo como una monja misionera. Y, sin embargo, los Curie tuvieron que transar con el diablo, como todos. Establecieron con habilidad diversos tratos comerciales con la industria, y algunos de ellos tuvieron sus costes. Por ejemplo, Pierre modificó los instrumentos que había inventado e hizo versiones peores, menos precisas, porque así se transportaban mejor y eran más fáciles de vender. Nada de escándalos fariseos, por favor: en este mundo complejo y contradictorio todos tenemos algunas muescas en la culata de la conciencia de las que sentirnos algo avergonzados. ¿No has adulado nunca a un cliente importante o a un jefe? ¿No has sido nunca mezquino con algún competidor en el trabajo? ¿No has aguantado nunca un maltrato laboral humillante que no hubieras debido soportar, y no porque necesitaras el empleo de manera acuciante, sino por medrar? Estoy pensando en esa obra maestra del cine que es El apartamento de Billy Wilder; y en cómo el personaje protagonizado por Jack Lemmon presta su pisito a los directivos de la firma para que se acuesten con sus queridas. Es un pobre tipo, un hombre bueno y #Débil, pero es el mamporrero de la empresa. Pierre Curie explicó lúcidamente ese dilema entre la pureza y el acomodo con su formidable y limpia lógica:

Debemos ganarnos la vida y esto nos obliga a convertirnos en un engranaje de la máquina. Lo más doloroso son las concesiones que nos vemos forzados a hacer a los prejuicios de la sociedad en la que vivimos. Debemos hacer más o menos concesiones dependiendo de que nos sintamos más débiles o más fuertes. Si uno no hace suficientes concesiones, lo aplastan; si hace demasiadas, es innoble y se desprecia a sí mismo.

No creo que se pueda expresar mejor. La vida mancha.

Lo que queda por contar de la biografía de Marie es mucho menos excitante, y eso que no paró. Viajó a Estados Unidos y a muchos otros países, entre ellos España, dio conferencias, participó en los sucesivos Congresos Solvay, recaudó grandes cantidades de dinero para comprar más radio y dirigió el flamante Instituto Curie. En el Instituto, codo con codo con Marie, trabajaba Irène, la brillante Irène, la obediente Irène, la sucesora de Pierre. La que nunca se pintaba ni arreglaba y parecía un granadero, según Einstein. De pronto, Irène, que tenía veintiocho años, dijo que se iba a casar. A su madre casi le dio un soponcio. El elegido era un estudiante tres años más joven, Frédéric Joliot, guapo y donjuán. Marie sospechaba que Frédéric sólo buscaba aprovecharse, lo que deja entrever que no pensaba gran cosa de los encantos de su hija (esta es una de esas pequeñas mezquindades que humanizan a Madame Curie). Intentó convencer a Irène de que no se casara y hasta consultó a un abogado para arreglar las cosas de tal modo que su hija fuera la única que pudiera heredar el control del radio. Afortunadamente, Joliot salió bien. Sacó la licenciatura, luego el doctorado y demostró ser un científico excelente, lo cual acabó conquistando a Marie. Por cierto que Irène y Frédéric tuvieron una hija, Hélène, que se casó con un nieto de Langevin: qué #Coincidencia.

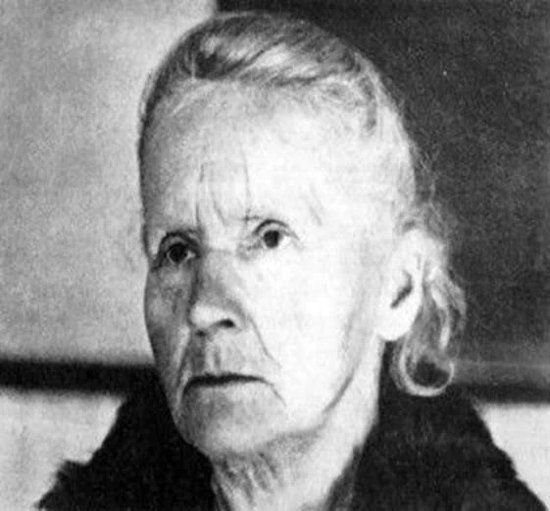

Marie no vivió para asistir a esa boda, naturalmente. Tampoco para ver el Nobel de Química que consiguieron Irène y Frédéric en 1935 por descubrir la radiactividad artificial, aunque debió de imaginarse que lo ganarían, porque, unos meses antes de morir, su hija y su yerno repitieron delante de ella el experimento con el que acababan de lograr el descubrimiento, y Marie sabía muy bien lo que eso significaba: «Nunca podré olvidar su expresión de intensa alegría», escribió Joliot años después. Para entonces Madame Curie estaba físicamente devastada. Una foto de 1931, a los sesenta y cuatro años de edad, la muestra como una anciana marchita. Ese cuerpo traidor; pero, también, ese pobre cuerpo maltratado y sometido a una radiactividad brutal durante tantos años. Al final, ¿quién termina siendo el rehén de quién?

En mayo de 1934 su precaria salud entró en barrena. Los médicos dudaban: ¿será gripe, bronquitis? La mandaron a un hospital de tuberculosos porque pensaron que tenía tocado un pulmón. Murió el 4 de julio y este fue el diagnóstico final: «Anemia aplásica perniciosa con rápido desarrollo febril. La médula ósea no reaccionó, probablemente porque había sido dañada por una larga acumulación de radiaciones». Por fin el esplendoroso radio fue acusado en un documento oficial de ser el asesino de Madame Curie. Y con esta sencillez acabó todo. Salvo en las óperas y los melodramas, la muerte es un anticlímax.