Hay dos cosas difíciles de entender en la biografía de Madame Curie.

La primera es que, pese a todas las evidencias que se fueron sumando a lo largo de su vida, no llegara a ser consciente del peligro del radio. Aunque habían visto que la exposición mataba a los animales de laboratorio, los Curie pensaban alegre e ilógicamente que a los seres humanos sólo les producía quemaduras en la piel. En los años posteriores al fallecimiento de Pierre, las pruebas de la extrema peligrosidad de la sustancia se fueron multiplicando; varios investigadores murieron y el radio empezó a ser visto con cierta prevención. En 1926 Marie implantó en su laboratorio las normas de seguridad que para entonces ya eran habituales en todas partes, pero ni ella ni su hija Irène las respetaban. De hecho, incluso hacían cosas tan bárbaras como pasar radio y polonio de un recipiente a otro aspirando las sustancias con la boca por medio de una pipeta: véase la foto de Irène haciendo locuras en la muy tardía fecha de 1954.

Las medidas de seguridad, que por otra parte eran insuficientes para los requerimientos actuales, incluían un análisis de sangre periódico, porque ya se sabía que la radiactividad alteraba los glóbulos rojos. Pero Marie estaba tan absurdamente empeñada en defender la naturaleza beneficiosa de su amado radio que, en 1925, y en respuesta a un informe que resaltaba los peligros de la preparación industrial del elemento, escribió que, aunque era necesario advertir del riesgo, ella no era consciente «de ningún accidente grave debido al radio o al mesotorio entre el personal de otras factorías […] ni entre el personal de mi Instituto». Seis años más tarde, un tercio de los trabajadores del Instituto mostraron anomalías en la sangre. El deslumbrante radio, en fin, era un criminal seductor y silencioso. ¡Qué inocentes y qué irresponsables fueron los Curie al manipularlo! Inocentes al principio, como todo el mundo, cuando nadie sabía las consecuencias. E irresponsables luego, cuando se negaron a reconocerlas. Lo único que llegó a admitir Marie muchos años después, cuando su salud ya estaba totalmente destruida, fue lo siguiente: «La manipulación del radio entraña ciertos peligros —de hecho, yo misma he sufrido algún desarreglo que atribuyo a ello—.».

En 1900, unos científicos alemanes se expusieron a la radiación para ver qué pasaba. Pierre decidió seguir su ejemplo y anotó cuidadosamente los resultados:

El Sr. Curie ha reproducido sobre él mismo la experiencia del Sr. Giesel haciendo actuar sobre su brazo, a través de una hoja delgada de gutapercha y durante diez horas, cloruro de bario radificado, de actividad relativamente débil (5000 veces la del uranio metálico). Tras la acción de los rayos, la piel se ha enrojecido sobre una superficie de seis centímetros cuadrados; la apariencia es la de una quemadura, pero la piel apenas se hace dolorosa. Al cabo de unos días, el enrojecimiento, sin extenderse, aumenta de intensidad; a los veinte días se forman costras, después una llaga que se ha curado utilizando apósitos; a los cuarenta días la epidermis comenzó a regenerarse por los bordes, llegando al centro, y cincuenta y dos días después de la acción de los rayos queda todavía una especie de llaga, que toma un aspecto grisáceo, indicando una mortificación más profunda.

No me digas que la descripción del proceso no es un poquito espeluznante: esa quemadura tan rara que al principio no duele y luego sí, ese daño insidioso que parece ir aumentando e ir taladrando la carne con los días… Y, sin embargo, no se pusieron en alerta.

Este tipo de lesiones fueron muy comunes porque los accidentes abundaban. Por ejemplo, Becquerel se quemó el pecho llevando un pequeño tubo con radio muy activo en el bolsillo del chaleco. Lo de ir con un tubito en el chaleco era algo habitual entre los científicos; y no por cuestiones de trabajo, sino por placer, por orgullo, por maravilla; por el gozo de tener encerrado en un bolsillo al moderno genio de la lámpara, al más poderoso y fulgurante espíritu, a la suprema fuerza inagotable, como había definido al radio un periodista. Después de que, en junio de 1903, Marie consiguiera doctorarse en Ciencias en la Sorbona con la máxima nota, hubo una cena de celebración. A los postres todos los invitados salieron al jardín y Pierre sacó un frasquito con radio como quien enciende fuegos artificiales. Rutherford, que estaba presente, escribió: «La luminosidad era brillante en la oscuridad y fue un espléndido final para un día inolvidable».

Por fortuna para ella, Marie no tenía chaleco en el que meter al hermoso asesino, pero aun así padeció todo tipo de laceraciones:

Hemos sufrido sobre las manos, durante las investigaciones realizadas con los productos más activos, diversas acciones. Las manos tienen una tendencia general a perder la piel: las extremidades de los dedos que han sostenido tubos o cápsulas que encerraban productos muy activos se vuelven duras y a veces muy dolorosas; para uno de nosotros, la inflamación de las extremidades de los dedos ha durado quince días y ha terminado con la caída de la piel, mientras que una sensación dolorosa no ha desaparecido todavía completamente al cabo de dos meses.

Pero los Curie se tomaban estos percances no ya con estoicismo, sino con una especie de infantil jactancia: eran las cicatrices de su proeza. «En realidad estoy feliz, después de todo, con mis heridas. Mi mujer está tan satisfecha como yo», dijo Pierre a un periodista en 1903. Paladines de cuento, los Curie habían hallado una fuente natural y eterna de energía, un pequeño Dios que cabía en una probeta, y la gesta bien merecía unos cuantos rasguños.

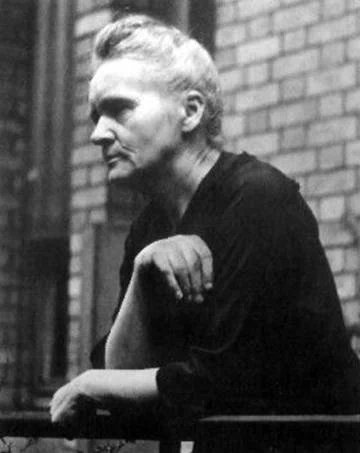

Claro que no eran rasguños. Pierre, ya está dicho, se estaba muriendo lentamente (o quizá ni siquiera tan lentamente) cuando aquel carro lo mató. En cuanto a Marie, la radiactividad la acabó destrozando. La debilidad y la fatiga la acosaron durante décadas y a los sesenta parecía una anciana de ochenta. Hay una foto tremenda de esa época en la que se la ve consumida y con los dedos achicharrados:

Sus últimos años fueron muy dolorosos. El radio la dejó casi ciega, y entre 1923 y 1930 sufrió cuatro operaciones de cataratas. A partir de 1932, las lesiones de sus manos empeoraron. Murió en 1934, a los sesenta y siete años, de una anemia perniciosa provocada sin duda por la radiación. A Irène le fue todavía peor: falleció a los cincuenta y nueve años de leucemia (su marido, Frédéric Joliot, con quien compartió el Nobel por el descubrimiento de la radiactividad artificial, murió dos años más tarde víctima del mismo asesino). La otra hija de los Curie, Ève, que jamás se dedicó a la ciencia y no se acercó a nada radiactivo en su vida, aparte de a su madre y su hermana, vivió en cambio ciento dos años; y creo que es lícito suponer que esa longevidad fuera un rasgo genético, cercenado en el caso de Marie y de Irène por la fría y fulgurante ferocidad del radio.

Es increíble que Marie se negara a percibir el riesgo que todos corrían, sabiendo como sabía tanto del tema. De hecho, conocía perfectamente la manera insidiosa en que la radiactividad lo impregnaba todo y consideraba que era algo muy peligroso, sí, pero ¡sólo para la fiabilidad de sus experimentos!: «Cuando se estudian en profundidad las sustancias radiactivas —escribió—, deben tomarse precauciones especiales si se pretende seguir practicando mediciones precisas. Los distintos objetos utilizados en un laboratorio químico, y los que sirven para experimentos en física, todos se vuelven radiactivos al poco tiempo y actúan sobre placas fotográficas, a través del papel negro. El polvo, el aire de la habitación, las propias ropas, todo se vuelve radiactivo […]. En el laboratorio en que trabajamos el mal ha alcanzado una fase aguda y ya no podemos tener ningún aparato completamente aislado». ¡Aterrador! Y aun así, siguió sin querer ver lo obvio. En 1956, el marido de Irène midió la radiactividad de los cuadernos de notas de 1902 de los Curie, y todavía estaban fuertemente contaminados.

¿Y por qué esa cerrazón?

Porque estaban enamorados del radio. Porque era tan bello y había sido todo tan emocionante. Porque Marie lo había liberado de la pecblenda con un esfuerzo titánico. Porque lo había sacado a la luz, es decir, lo había parido. Escribió Marie recordando las primeras épocas del descubrimiento:

Sentimos una alegría especial al observar que nuestros productos que contenían radio concentrado se volvían espontáneamente luminosos. Mi marido, que esperaba ver hermosas coloraciones, tuvo que estar de acuerdo en que esta otra característica inesperada le dio aún más satisfacción… [estos productos] fueron dispuestos en mesas y tableros [en el laboratorio]: por todas partes podíamos ver siluetas ligeramente luminosas y ese brillo, que parecía suspendido en la penumbra, despertó en nosotros nuevas emociones y encantamiento.

Estaban encantados, esa es la palabra; embrujados, atrapados por el hechizo del fulgor verdiazul. A veces, después de cenar, corrían al laboratorio para disfrutar con la visión de sus fantasmitas luminosos. Y en la cabecera de la cama tenían una muestra de radio, supongo que para adormecerse con su fosforescencia. Lo cual me recuerda las vírgenes de Fátima que traían mis tías del santuario: pequeñas estatuitas de una fea pasta blancuzca que, al apagar la luz, se encendían como espectros verdosos. Me pregunto ahora si esas vírgenes fosforescentes, que eran muy comunes en mi primera infancia, no llevarían algún ingrediente peligroso. El radio fue utilizado durante años en pinturas para esferas luminosas de relojes: era lo que hacía que se pudiera ver la hora en la oscuridad. Y, de hecho, entre 1922 y 1924 murieron nueve empleadas de una fábrica norteamericana porque mojaban el pincel en su propia saliva para pintar los números con la sustancia letal (se les necrosaron las mandíbulas). ¿Tú crees que en el santuario de Fátima se vigilarían mucho los temas de salud en los años cincuenta? ¿Y si aquellas virgencitas eran radiactivas? Aunque más bien creo que contendrían fósforo. Que también es venenoso. He encontrado la imagen de una de ellas en internet: mide once centímetros y se vende por 6,80 euros.

La segunda cosa difícil de entender de Marie Curie es su completo silencio a la hora de hablar de los problemas añadidos a los que se tenía que enfrentar por ser mujer. Jamás mencionó, ni de refilón, el evidente y feroz machismo de la sociedad en la que vivía, y nunca resaltó las injusticias concretas que ella misma sufrió, que fueron muchas. Por ejemplo, en la lucha por el Nobel. En otoño de 1903, cuatro conocidos científicos redactaron una carta oficial proponiendo a Pierre Curie y a Henri Becquerel para el Premio Nobel de Física de ese año por el descubrimiento del polonio y del radio, sin hacer absolutamente ninguna mención a Marie. Informado del asunto, Pierre hizo lo que debía (pero que mucha gente en su lugar no hubiera hecho): escribió diciendo que, si la propuesta iba en serio, no podría aceptar el premio si no incluían a Madame Curie. Esta carta levantó ampollas y en la trastienda de los galardones hubo sus más y sus menos, pero al final añadieron el nombre de Marie, aunque el dinero que recibieron por el premio siguió siendo el correspondiente a una sola persona (Pierre y Marie obtuvieron setenta mil francos, la misma cantidad que sacó Becquerel). Y cuando les entregaron el galardón, el único que subió al escenario y el único que habló fue Pierre, por supuesto (aunque atribuyó todo el mérito a su esposa, que estaba sentada entre la audiencia).

Lo del Nobel acabó bien, pero hubo otras peleas que se perdieron, como, por ejemplo, cuando la Academia de la Ciencia rechazó su candidatura en el año 1911. Y lo peor no fue no conseguir el sillón, sino la sucia y feroz campaña que hicieron contra ella en los periódicos de derechas. Dry cuenta que en el Excelsior publicaron un estudio fisonómico y grafológico de Curie, al estilo de las fichas de los criminales, y concluían que Marie era «alguien peligroso, un espécimen de voluntad perversa e inapropiada ambición que podría resultar nocivo para la Academia». Por supuesto: ya se sabe que la #Ambición siempre es sospechosa en una mujer. Este amarillismo periodístico fue el preludio del horror que se desataría poco después. De la condena masiva y el escándalo. Pero eso te lo contaré más adelante.

Simone de Beauvoir llamaba mujeres pelota a aquellas que, tras triunfar con grandes dificultades en la sociedad machista, se prestaban a ser utilizadas por esa misma sociedad para reforzar la discriminación; y así, su imagen era rebotada contra las demás mujeres con el siguiente mensaje: «¿Veis? Ella ha triunfado porque vale; si vosotras no lo conseguís no es por impedimentos sexistas, sino porque no valéis lo suficiente». ¿Fue Marie Curie una mujer pelota? No te equivoques: el hecho de que viviera hace más de un siglo no la exime de ser consciente de las injusticias de género. Ya en la Edad Media hubo mujeres que escribieron textos protofeministas, como Christine de Pisan y su Ciudad de las damas (1405), y en concreto en la época de Marie las sufragistas eran tremendamente activas. Así que si no mencionó en absoluto la cuestión feminista no fue porque el tema resultara invisible. Sí, es posible que Marie fuera un poco esa mujer pelota de la que hablaba Beauvoir. Era orgullosa. Sabía lo mucho que le había costado todo. Y, en temperamentos así, creo que hay una tendencia a considerarse distinta a las demás. Distinta y mejor. De hecho, dijo una vez sobre las mujeres: «No es preciso llevar una existencia tan antinatural como la mía. Le he entregado una gran cantidad de tiempo a la ciencia, porque quería, porque amaba la investigación… Lo que deseo para las mujeres y las jóvenes es una sencilla vida de familia y algún trabajo que les interese». Guau. Paternalista, ¿no? ¿O habría que decir maternalista?

Desde luego Marie era, en efecto, distinta y mejor que la inmensa mayoría de las mujeres. Pero también que la inmensa mayoría de los hombres, y quizá fuera ahí donde no lo tuviera tan claro. Aunque, en realidad, la entiendo. En primer lugar, porque es verdaderamente prodigioso que su vida pudiera dar para tanto, y por añadidura con todas las circunstancias que tenía en contra. ¡Es una gesta sobrehumana, titánica! Resulta lógico que no fuera capaz de abarcarlo todo.

Pero sobre todo la entiendo porque es algo que, de alguna manera, nos sucede a todas. De nuevo es un problema del #Lugar, del maldito y borroso espacio propio que tenemos que encontrar las mujeres. Un #Lugar social, pero también un #Lugar íntimo. Qué angustiosa confusión entre el propio deseo y los deberes heredados. Cuando Marie sacó el doctorado, en junio de 1903, estaba embarazada de tres meses (si esta gestación fue tan mala como la primera, cosa que no sé, debió de hacer el examen entre vómito y vómito). En agosto, ya de cinco meses, abortó. Sostiene Goldsmith que la culpa fue de Pierre, que insistió muchísimo en que su mujer lo acompañara en una excursión en bicicleta, a pesar de su estado; y, en efecto, a las tres semanas de pedalear perdió a la criatura. Es muy probable que Goldsmith tenga razón, aunque creo que los efectos de la radiactividad también deberían de tenerse en cuenta: recordemos que el día de su doctorado, estando preñada de tres meses, anduvieron haciendo fueguecitos fatuos con un frasco de radio. Pero, en cualquier caso, la insistencia del delicado Pierre en ese disparate de la bicicleta creo que dice mucho de la manera en que ambos trataban la feminidad de Marie: como si no existiera. Las náuseas se ignoraban, la barriga se desdeñaba, su condición de mujer era algo en lo que no se pensaba jamás. Un activo silencio en la conciencia. Pero por debajo de toda esa negación, rugía la #Culpa, la conocida y tradicional #CulpaDeLaMujer. Cuando abortó, Marie se hundió en una terrible depresión; estaba tan mal que no pudieron ir a recoger el Nobel hasta junio de 1905. Escribió a su hermana Bronya sobre su pérdida:

Me siento tan consternada por este accidente que no he tenido el valor de escribirle a nadie. Me fui haciendo tanto a la idea de tener el niño que estoy absolutamente desesperada y nadie me puede consolar. Escríbeme, te lo ruego, si crees que ha sido culpa mía por mi fatiga general, pues debo admitir que no he ahorrado mis fuerzas. Tenía confianza en mi constitución y ahora lo lamento con amargura, ya que lo he pagado caro. El bebé —una niñita— estaba en buenas condiciones y vivía. ¡Y yo lo deseaba tanto!

La pena y la #Culpa en carne viva. Qué desgarrador grito final.

Sí, es difícil, muy difícil ser mujer, porque en realidad no sabes en qué consiste ni quieres asumir lo que la tradición exige. Mejor no ser nada para poder serlo todo, que fue, me parece, la opción de Marie. Y quizá también la mía, de algún modo, aunque yo lo tenga incomparablemente más fácil, gracias a ella y a otras como ella. Sí, entiendo bien a esa polaca orgullosa que no quería verse como víctima, porque es un lugar abominable; pero tampoco quería verse como verdugo, ese papel tan ingrato: verdugo de los hombres, de su Pierre. Mejor borrarse.

Y hablando de esas extrañas, hipertrofiadas y mudables identidades del ser hombre y el ser mujer, en la foto anterior de Marie anciana, esa en la que está acodada en una barandilla y enseña su mano abrasada, he podido constatar que Madame Curie tiene el dedo anular más largo que el dedo índice. Es decir, tiene una mano masculina. Varios estudios científicos realizados a lo largo de la última década han demostrado que el tamaño de los dedos de la mano tiene relación con la mayor o menor exposición a la testosterona en el útero materno. La mayoría de los hombres tienen el dedo anular más largo que el dedo índice, y la mayoría de las mujeres tienen el índice más largo que el anular. Pero algunas y algunos incumplen esta regla: David Beckham tiene las proporciones al revés, por ejemplo. Y Madame Curie. Y yo.

Otro montón de investigadores han estudiado las posibles consecuencias que eso puede conllevar, en el comportamiento o en la salud. Y así, las mujeres con el anular más largo, como Marie o como yo (¡qué maravilla tener algo en común con ella!), supuestamente poseen un cerebro más varonil, si es que eso existe; es decir, tienden a ser muy buenas en matemáticas y en orientación espacial, pero flojas en capacidad verbal; también tienen una mayor tendencia al infarto, a la competitividad, a la resistencia física. Según un estudio de las universidades de Oxford y Liverpool de hace un par de años, son más propensas a ser promiscuas. Y según Scarborough y Johnson (2005), a las mujeres con el anular más largo les gustan los hombres muy masculinos, de mandíbula poderosa y cuerpo fuerte. Son trabajos científicos serios, pero a mí me suenan un poco como las predicciones del zodiaco. Y, exactamente igual que con la astrología, hay cosas con las que me identifico y otras con las que no. Por ejemplo, es obvio que en el caso de Curie sus dotes matemáticas eran asombrosas, pero yo soy un auténtico zote, una completa inútil tanto para los números como para la orientación espacial (soy de esas mujeres incapaces de entender un mapa) y, sin embargo, desde siempre he tenido una gran facilidad verbal. De modo que en eso mi cerebro sería lo más tópicamente femenino que pensarse pueda. Se me ocurre, en fin, que todos esos estudios están simplemente arañando la superficie de las cosas, sin llegar a atinar con lo real. Y bastante lío teníamos ya con intentar desentrañar el resbaladizo enigma de lo que es ser mujer (o ser hombre) como para que además nos vengan con deditos.