El banco Monte dei Paschi, oscuro y vacío fuera de horario, nos recibió con un balsámico silencio. Alessandro me había preguntado si me importaba que parásemos un momento antes de ir a cenar, y yo, claro está, le había contestado que no. De pronto, mientras subía con él la escalera, empecé a preguntarme adonde me llevaba exactamente y por qué.

—Tú primero… —Abrió una robusta puerta de caoba y esperó a que entrara en lo que resultó ser una enorme oficina esquinera—. Dame un minuto. —Encendió una lámpara y se metió en un cuarto trasero, dejando la puerta entreabierta—. ¡No toques nada!

Eché un vistazo a los lujosos sillones y al imponente escritorio con su extraordinaria silla. El despacho apenas mostraba signos de uso. El archivador que ocupaba solitario la mesa parecía haber sido colocado allí para aparentar. La única decoración de las paredes eran las ventanas que daban a la piazza Salimbeni; no había efectos personales como diplomas o fotos por ninguna parte, ni nada más que identificara a su propietario. Acababa de pasar un dedo por la mesa para palpar el polvo cuando salió Alessandro abotonándose una camisa.

—¡Cuidado! —dijo—. ¡Esos escritorios matan a más personas que cualquier arma!

—¿Éste es tu despacho? —pregunté como una boba.

—Lo siento… —Cogió una chaqueta de una silla—. Sé que prefieres el sótano. Para mí… —miró sin entusiasmo la opulenta decoración—, ésta es la verdadera cámara de tortura.

De nuevo fuera, se detuvo en medio de la piazza Salimbeni y me miró con socarronería.

—Bueno, ¿adónde me llevas?

Me encogí de hombros.

—Me gustaría ver dónde cenan los Salimbeni.

Su sonrisa se desvaneció.

—No lo creo. Salvo que quieras pasar el resto del día con Eva María. —Al ver que no, añadió—: ¿Por qué no vamos a otro lado? ¿A algún sitio de tu barrio?

—Pero no conozco a nadie de la contrada de la Lechuza —protesté—, salvo a mi primo Peppo. No tendría ni idea de dónde comer.

—Bueno. —Empezó a caminar—. Así no nos molestará nadie.

Terminamos en la Taverna di Ceceo, a la vuelta de la esquina del museo de la Lechuza. Era un local pequeño y bullicioso, fuera de la ruta turística, frecuentado por gente del barrio. Todos los platos —algunos servidos en recipientes de barro— tenían aspecto de comida casera. Al echar un vistazo alrededor, no vi ningún experimento culinario, ningún plato medio vacío decorado con hierbas por los bordes; allí se servían buenas raciones y las especias estaban donde debían: mezcladas con los alimentos.

En la mayoría de las mesas había cinco o seis personas, todas riendo y charlando animadamente, sin preocuparse en absoluto por alborotar mucho o manchar los manteles. Entonces entendí por qué Alessandro había querido ir a algún sitio donde nadie lo conociera: a juzgar por el modo en que la gente se reunía allí con sus amigos —invitando a todo el mundo a unirse a ellos y armando bulla si se negaban—, debía de ser difícil disfrutar de una cena tranquila para dos en Siena. Cuando pasamos delante de todos ellos para instalarnos en un rincón apartado, observé que Alessandro se sentía visiblemente aliviado de no conocer a nadie.

En cuanto nos sentamos, se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó la daga de Romeo y la puso sobre la mesa, entre ambos.

—Parece que te debo una disculpa —dijo, pronunciando muy despacio esas inusuales palabras.

—Bueno, bueno… —respondí ocultando tras la carta mi sonrisa de satisfacción—, tampoco te emociones. Ya has visto mi expediente. Aún soy una amenaza para la sociedad.

Pero todavía no estaba preparado para reírse de aquello, y se hizo un silencio incómodo durante el que fingimos estudiar la carta y toqueteamos la daga por turnos.

Hasta que tuvimos una botella de prosecco y un plato de antipasto delante, no sonrió —como pidiendo disculpas, eso sí— y alzó su copa.

—Espero que esta vez lo disfrutes más. El mismo vino, una botella distinta.

—Si llego al primer plato, será un triunfo —dije brindando con él—. Y si después puedo evitar huir descalza por las calles, seguro que esta noche supera con creces la anterior.

Hizo una mueca.

—¿Por qué no volviste al restaurante?

—Lo siento, pero el matón de mi amigo Bruno era mucho mejor compañía que tú —reí—. Al menos él siempre ha creído que soy Giulietta.

Alessandro miró hacia otro lado y pensé que quizá sólo yo le veía la gracia a la situación. Sabía que tenía sentido del humor —y sarcasmo de sobra—, pero en ese momento, obviamente, no le apetecía que le recordasen su conducta tan poco caballerosa.

—A los trece —dijo al fin, recostándose en el asiento—, pasé un verano con mis abuelos en Siena. Tenían una granja preciosa: viñedos, caballos, agua corriente… Un día los visitó una mujer norteamericana, Diane Tolomei, con sus dos hijas, Giulietta y Giannozza…

—¡Un momento! —lo interrumpí—. ¿Te refieres a mí?

Me dedicó una sonrisa rara, de medio lado.

—Sí. Llevabas un…, ¿cómo se dice?…, un pañal. —Ignorando mis protestas, prosiguió—: Mi abuela me pidió que jugara con vosotras mientras ellas hablaban, así que os llevé al establo para enseñaros los caballos. Tú te asustaste y te caíste sobre un bieldo…, fue espantoso. —Meneó la cabeza, reviviendo aquel momento—. Berreabas y sangrabas muchísimo. Te llevé hasta la cocina, pero no parabas de llorar y patalear, y tu madre me miró como si te hubiera torturado a propósito. Por suerte, mi abuela ya sabía qué hacer: te dio un helado grande y te cosió el corte como se los había cosido a todos sus hijos y sus nietos montones de veces. —Tomó un sorbo de prosecco antes de seguir—. Dos semanas después, mis padres leyeron en el periódico que Diane Tolomei había muerto en un accidente de coche, junto con sus pequeñas. Se sintieron desolados. —Alzó la mirada y me miró al fin—. Por eso no creía que fueras Giulietta Tolomei.

Estuvimos un rato mirándonos, sin más. Era una historia triste para los dos, pero, a la vez, había algo agridulce e irresistible en la idea de que nos hubiéramos conocido antes, de niños.

—Es cierto que mi madre murió en un accidente —dije con tristeza—, pero no íbamos con ella ese día. El periódico se equivocó. En cuanto a lo del bieldo —proseguí, más alegre—, agradezco que me cuentes lo que ocurrió. No te haces a la idea de lo inquietante que resulta tener una cicatriz y no saber de qué es.

Alessandro me miró incrédulo.

—¿Aún tienes la cicatriz?

—¡Por supuesto! —Me subí la falda y le enseñé la marca blanca del muslo—. Fea, ¿eh? Por lo menos ahora sé a quién culpar.

Al mirar si parecía arrepentido, me lo encontré mirándome el muslo con una expresión de asombro tan impropia de él que solté una carcajada.

—¡Perdona! —dije bajándome la falda—. Me he dejado llevar por tu relato.

Alessandro carraspeó y cogió la botella de prosecco.

—Avísame cuando quieras otra.

A mitad de la cena, lo llamaron de la comisaría. Cuando volvió a la mesa, vi que traía buenas noticias.

—Bueno —dijo sentándose—, parece que no vas a tener que cambiar de hotel esta noche. Han encontrado a Bruno en casa de su hermana, con el maletero lleno de cosas robadas del museo de tu primo. Cuando su hermana se ha enterado de que había vuelto a las andadas, le ha zurrado tanto que ha suplicado que lo arrestaran en seguida. —Sonrió y meneó la cabeza pero, en cuanto me vio arquear las cejas, cambió de tono—. Por desgracia, no han encontrado el cencío. Suponemos que lo ha escondido en alguna parte. Tranquila, aparecerá. No creo que pueda vender fácilmente ese trapo viejo… —Al verme espantada por el calificativo, se encogió de hombros—. No me he criado aquí.

—Un coleccionista pagaría mucho por ese trapo viejo —repuse, rotunda—. Esas cosas tienen un gran valor sentimental para la gente de aquí…, ya te habrás dado cuenta. Quién sabe, igual son los familiares de Romeo, los Marescotti, los que andan detrás de todo esto. Recuerda que, según mi primo Peppo, los descendientes de Romeo consideran que el cencío y la daga les pertenecen.

—Si es así, lo sabremos mañana —repuso Alessandro, recostándose en la silla mientras el camarero retiraba los platos—, cuando los chicos charlen con Bruno. No es de los que callan.

—¿Qué piensas tú? ¿Crees que lo han contratado los Marescotti para que robe el cencío?

Vi que Alessandro no se sentía en absoluto cómodo con el tema.

—Si de verdad estuvieran detrás de esto —dijo al fin—, no habrían recurrido a Bruno. Tienen su propia gente. Y no se habrían dejado la daga en la mesa.

—Parece que los conoces…

Se encogió de hombros.

—Siena es una ciudad pequeña.

—Pensaba que no te habías criado aquí.

—Cierto. —Tamborileó en la mesa, incomodado por mi insistencia—. Pero he pasado aquí todos los veranos, con mis abuelos, ya te lo he dicho. Mis primos y yo jugábamos en los viñedos de los Marescotti a diario, siempre con miedo de que nos pillaran. Así era más divertido. Todo el mundo tenía miedo al viejo Marescotti. Salvo Romeo, claro.

Casi tiré la copa de vino.

—¿Te refieres a Romeo? ¿Al mismo del que hablaba mi primo? ¿Insinúas que él podría haber robado el cencío? —Al ver que no respondía, proseguí, más serena—: Ahora lo entiendo. Erais amigos de la infancia.

Hizo una mueca.

—No exactamente. —Consciente de que estaba deseando hacerle más preguntas, me pasó la carta—. Toma. Pensemos en cosas dulces.

Durante el postre, cantucci, pequeñas pastas de almendras mojadas en vin santo, traté de retomar el asunto de Romeo, pero Alessandro se hizo el loco. En su lugar, me preguntó cosas de mi infancia, e indagó sobre la razón de mi activismo antibelicista.

—Venga ya —dijo burlándose de mi enfado—, no todo va a ser culpa de tu hermana.

—Yo no he dicho que lo sea. Tenemos prioridades distintas.

—Déjame adivinar… —me miró de arriba abajo, socarrón—, ¿tu hermana es militar? ¿Fue a Iraq?

—¡Ja! —Me serví más cantucci—. Janice no encontraría Iraq ni en un rompecabezas de gomaespuma. Para ella la vida es… divertirse.

—¡Qué vergüenza! —Alessandro meneó la cabeza—. Querer disfrutar de la vida.

Suspiré profundamente.

—¡Sabía que no lo entenderías! Cuando…

—Lo entiendo —me interrumpió—. Como ella se divierte, tú no puedes. Si ella disfruta de la vida, tú no. Lástima que eso sea inmutable.

—Mira —agité despacio mi copa de vino, negándome a claudicar—, para Janice Jacobs, la persona más importante del mundo es Janice Jacobs. Traicionaría a quien fuera por apuntarse un tanto. Es de esa clase de personas que… —Me interrumpí, consciente de que tampoco yo quería conjurar el triste pasado en una velada tan agradable.

—¿Y qué hay de Juliet Jacobs? —Me rellenó la copa—. ¿Quién es la persona más importante para ella?

Estudié su sonrisa por ver si aún se burlaba de mí.

—A ver si lo adivino. —Se recostó en el asiento—. Juliet Jacobs quiere salvar al mundo y que todos sean felices…

—Pero sólo consigue hacer desgraciado a todo el mundo, incluida ella misma —continué, robándole la fábula—. Sé lo que piensas. Crees que el fin no justifica los medios y que serrándole la cabeza a una sirena no se impide la guerra. Lo sé. Lo sé todo.

—Entonces, ¿por qué lo hiciste?

—¡No lo hice! No era eso lo que pretendía. —Lo miré para ver si podíamos olvidarnos del asunto de la Sirenita y hablar de algo más agradable, pero no. Aunque sonreía, su mirada decía claramente que aquel asunto ya no podía posponerse—. Muy bien —suspiré—, ocurrió lo siguiente: pensé que íbamos a ponerle el uniforme militar de faena y que la prensa danesa vendría a hacer fotos…

—Y así fue.

—¡Lo sé! Pero yo no quería cortarle la cabeza…

—Llevabas la sierra.

—¡Eso fue un accidente! —Me tapé la cara con las manos—. No caímos en lo pequeña que era. Es una estatua diminuta. La ropa no le valía. Luego vino un… idiota… con una sierra… —No pude seguir.

Guardamos silencio un instante, hasta que me asomé por entre mis dedos para ver si seguía indignado. Ya no. De hecho, parecía divertido. Aunque no sonreía, le brillaban los ojos.

—¿Qué te hace tanta gracia? —refunfuñé.

—Tú —me contestó—. Eres una auténtica Tolomei. ¿Recuerdas? «Me portaré como un tirano. Primero acabaré con los hombres y luego seré “amable” con las vírgenes: las descabezaré». —Al ver que reconocía la cita, sonrió por fin—. «Sí, las descabezaré o las desfloraré, como prefieras».

Me descubrí la cara, a un tiempo aliviada y avergonzada por el giro de la conversación.

—Me sorprendes. Ignoraba que te supieras Romeo y Julieta de memoria.

Meneó la cabeza.

—Sólo las partes en las que hay pelea. Espero no decepcionarte.

Como no sabía bien si flirteaba conmigo o se mofaba de mí, me puse a jugar con la daga.

—Es curioso —dije—, yo me sé la obra entera. Siempre me la he sabido. Incluso antes de saber lo que era. Me sonaba en la cabeza como una vocecita… —Empecé a reír—. No sé por qué te estoy contando esto.

—Porque acabas de descubrir quién eres —respondió Alessandro sin más—. Y de pronto todo encaja por fin. Todo lo que has hecho, todo lo que has querido hacer… ahora lo entiendes. Eso es lo que la gente llama destino.

Alcé la vista y vi que no me miraba a mí, sino la daga.

—¿Y tú? —pregunté—. ¿Has descubierto ya tu destino?

Inspiró profundamente.

—Hace tiempo que lo conozco. Y, si se me olvida, Eva María me lo recuerda en seguida. Aunque nunca me ha gustado la idea de que el futuro esté ya escrito. Me he pasado la vida intentando huir de mi destino.

—¿Y lo has conseguido?

Lo meditó.

—Por un tiempo. Pero siempre termina dándote alcance, ¿sabes? Por lejos que vayas.

—¿Has ido muy lejos?

Asintió con la cabeza, pero sólo una vez.

—Muy lejos. Hasta el límite.

—Me intrigas —dije sin pensarlo esperando que se explicara. Pero no lo hizo. A juzgar por su gesto ceñudo, no era un tema agradable. Ansiosa por saber más de él pero sin querer estropear la velada, me limité a preguntar—: ¿Tienes pensado volver?

Casi sonrió.

—¿Por qué? ¿Querrías venir?

Me encogí de hombros mientras, distraída, daba vueltas a la daga, en el centro de la mesa.

—Yo no huyo de mi destino.

Al ver que no lo miraba, puso la mano con delicadeza encima de la daga para que dejara de dar vueltas.

—A lo mejor deberías.

—Me parece —repliqué, sacando traviesa mi tesoro de debajo de su mano— que prefiero quedarme y luchar.

Después de cenar, Alessandro insistió en acompañarme al hotel. Como ya me había ganado la batalla con la cuenta del restaurante, no me resistí. Además, aunque hubieran encerrado a Bruno Carrera, aún había suelto un friqui en moto al acecho de ratitas asustadizas como yo.

—¿Sabes? —dijo mientras paseábamos juntos en la oscuridad—, yo era como tú. Pensaba que hay que luchar por la paz y que un mundo perfecto siempre requiere sacrificios. Ahora ya no. —Me miró de reojo—. Deja estar al mundo.

—No intentes mejorarlo, ¿no?

—No pretendas que la gente sea perfecta porque te morirás intentándolo.

Su conclusión de hombre de mundo me hizo sonreír.

—Salvo porque mi primo está en un hospital, en manos de un puñado de doctoras mandonas, lo estoy pasando muy bien. Lástima que no podamos ser amigos.

Eso era nuevo para Alessandro.

—¿No podemos?

—Obviamente no —respondí—. ¿Qué dirían todos tus otros amigos? Tú eres Salimbeni, yo Tolomei. Estamos destinados a ser enemigos.

Volvió a sonreír.

—O amantes.

Solté una carcajada, de sorpresa sobre todo.

—¡Ni hablar! Tú eres un Salimbeni y da la casualidad de que Salimbeni era el Paris de Shakespeare, el ricachón que quería casarse con Julieta cuando ella ya se había casado secretamente con Romeo.

Alessandro no se tomó a mal el comentario.

—¡Ah, sí, ya me acuerdo: el rico y guapo Paris! ¿Ése soy yo?

—Eso parece —respondí con un suspiro teatral—. ¡No olvidemos que mi antepasada, Giulietta Tolomei, amaba a Romeo Marescotti, pero la obligaron a prometerse al malvado Salimbeni, tu antepasado! Se vio atrapada en un triángulo amoroso, igual que la Julieta de Shakespeare.

—¿Yo también soy malvado? —A Alessandro cada vez le gustaba más la historia—. Rico, guapo y malvado. No es mal papel. —Lo pensó un instante y luego añadió en voz baja—: Entre tú y yo, siempre he pensado que Paris era mucho mejor hombre que Romeo. Para mí, Julieta era boba.

Me paré en medio de la calle.

—¡Cómo!

Alessandro se paró también.

—Piénsalo. Si Julieta hubiera conocido primero a Paris, se habría enamorado de él, no de Romeo, y los dos habrían vivido felices para siempre. Estaba predispuesta a enamorarse.

—¡De eso nada! —repliqué—. Romeo era un encanto…

—¿Un encanto? —Puso los ojos en blanco—. ¿Qué clase de hombre es «un encanto»?

—… y un excelente bailarín…

—¡Romeo bailaba como un pato mareado! ¡Lo decía él mismo!

—… pero, sobre todo, ¡tenía unas manos preciosas! —rematé.

Alessandro parecía derrotado por fin.

—Ya. Tenía unas manos preciosas. Ahí me has pillado. Entonces, ¿de eso están hechos los buenos amantes?

—Según Shakespeare, sí. —Le miré las manos, pero se las metió en los bolsillos y no me dio tiempo a vérselas.

—¿De verdad quieres vivir la vida según Shakespeare? —dijo reanudando la marcha.

Miré la daga. Se me hacía raro ir por ahí con ella en la mano, pero era demasiado grande y no me cabía en el bolso, y no quería pedirle a Alessandro que me la llevara otra vez.

—No necesariamente.

Miró la daga también y supe que pensábamos lo mismo. Si el poeta no se equivocaba, aquélla era el arma con la que Giulietta se había quitado la vida.

—Entonces, ¿por qué no reescribes la historia y cambias tu destino? —me propuso.

Lo miré furiosa.

—¿Me estás diciendo que reescriba Romeo y Julieta?

No se volvió, siguió mirando al frente.

—Y que seas mi amiga.

Estudié su perfil en la penumbra. Habíamos pasado la noche hablando pero aún no sabía casi nada de él.

—Con una condición —respondí—: Que me cuentes más cosas de Romeo. —No obstante, al ver su gesto de frustración, lamenté en seguida haber pronunciado aquellas palabras.

—Romeo, Romeo, siempre Romeo —protestó—. ¿A eso has venido a Siena? ¿En busca de ese bailarín encantador de manos preciosas? Pues lamento decepcionarte, porque no se parece en nada al Romeo que crees conocer. No te rondará con versos rimados. Créeme: es un capullo. Yo en tu lugar… —me miró al fin— recibiría a Paris en mi balcón esta vez.

—No tengo intención de recibir a nadie en mi balcón —repuse con aspereza—. Lo único que quiero es recuperar el cencío y, al parecer, sólo Romeo tiene motivos para llevárselo. Si no crees que haya sido él, dímelo y me olvido del asunto.

—Vale —me contestó—. No creo que haya sido él. Pero eso no significa que esté limpio. Ya has oído a tu primo: Romeo tiene unas manos endemoniadas. Todos lo preferirían muerto.

—¿Por qué estás tan seguro de que no ha sido él?

Frunció la mirada.

—Lo presiento.

—¿Tienes olfato para los cabronazos?

No respondió de inmediato. Cuando al fin habló, lo hizo más para sí que para mí.

—Tengo olfato para los rivales.

Rossini se santiguó cuando me vio entrar por la puerta del hotel esa noche.

—¡Señorita Tolomei! Grazie a Dio! ¡Está a salvo! La ha llamado su primo un montón de veces desde el hospital… —Vio a Alessandro a mi espalda y lo saludó con un leve movimiento de la cabeza—. Me ha dicho que estaba usted en mala compañía. ¿Dónde se ha metido?

Me sentí abochornada.

—Como puede ver, me encuentro en las mejores manos.

—Las segundas mejores —me corrigió Alessandro, echando piedras sobre su propio tejado—. Por ahora.

—Me ha pedido que le diga que ponga la daga a buen recaudo —prosiguió el director Rossini.

Miré la daga que llevaba en la mano.

—Dámela —dijo Alessandro—. Yo te la guardo.

—Sí —me instó Rossini—. Désela al capitán Santini. Yo no quiero más robos.

Así que le di la daga de Romeo a Alessandro y volví a verla desaparecer en su bolsillo.

—Volveré mañana —dijo—, a las nueve en punto. No le abras la puerta a nadie más.

—¿Ni siquiera la de mi balcón?

—Ésa menos aún.

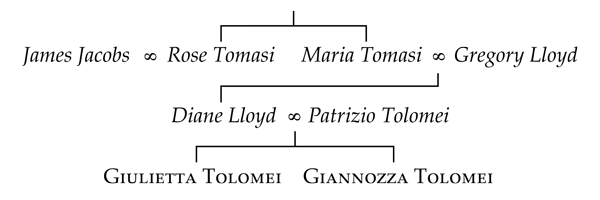

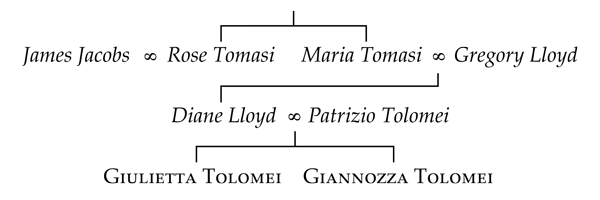

Esa noche me metí en la cama con el documento del cofre de mi madre que rezaba «Árbol genealógico de Giulietta y Giannozza». Ya lo había ojeado antes, pero no lo había encontrado muy ilustrativo. Sin embargo, después de que Eva María me confirmase más o menos que descendía de Giulietta Tolomei, de pronto tenía mucho más sentido que mi madre se hubiera preocupado de rastrear nuestro linaje.

Mi habitación seguía siendo un desastre, pero no me apetecía ordenar el equipaje aún. Al menos los cristales ya no estaban, y habían puesto una ventana nueva durante mi ausencia; si alguien más quería colarse en mi cuarto esa noche, tendría que despertarme primero.

Desplegué el largo documento encima de la cama y pasé un buen rato tratando de orientarme en aquella maraña de nombres. No era un árbol genealógico normal, porque seguía nuestras raíces sólo por la rama femenina y se centraba únicamente en justificar la conexión entre la Giulietta de 1340 y yo.

Por fin nos encontré a Janice y a mí al final del documento, debajo de los nombres de nuestros padres:

Tras mi carcajada inicial al descubrir que el nombre de pila de Janice era en realidad Giannozza —ella siempre había odiado ser Janice y había sostenido, hasta el punto de llorar, que ése no era su nombre—, recorrí el documento hasta el principio, donde volví a encontrar exactamente los mismos nombres:

Y así sucesivamente. La lista que había entremedio era tan larga que podría haberla colgado de mi balcón a modo de escala. Era increíble que alguien —o mejor dicho, decenas de personas a lo largo de los siglos— hubiera seguido tan diligentemente el rastro de nuestro linaje, partiendo de 1340, con Giulietta y su hermana Giannozza.

De cuando en cuando, aquellos dos nombres aparecían uno junto al otro en el árbol, aunque siempre con un apellido distinto, nunca Tolomei. Lo que me resultó más interesante fue que, por lo visto, Eva María no estaba del todo en lo cierto al decirme que Giulietta Tolomei era mi antepasada, porque, según el documento, las tres —mamá, Janice y yo— descendíamos de la hermana de Giulietta, Giannozza, y su marido, Mariotto da Gambacorta. En cuanto a Giulietta, no había constancia de que se hubiera casado con nadie, ni de que hubiera tenido hijos.

Presa de un presentimiento, dejé de lado el documento y volví a sumergirme en los otros. Sabiendo que mi antepasada era, en realidad, Giannozza Tolomei, valoré mucho más los fragmentos de las cartas que Giulietta le había escrito y los comentarios ocasionales sobre su tranquila vida en el campo, lejos de Siena.

«Tienes suerte, querida, de que tu casa sea tan grande y a tu esposo le cueste tanto caminar» le había escrito en una ocasión, y en otra: «¡Ay!, quién fuera tú, que puedes salir a tumbarte sobre el tomillo silvestre y disfrutar de una hora de paz…».

Al final me quedé traspuesta y dormí profundamente un par de horas, hasta que me despertó un gran estruendo cuando aún era de noche.

Todavía algo ajena al mundo de los despiertos, tardé un momento en identificar aquel follón con el ruido de una moto atronando en la calle, bajo mi balcón.

Pasé un rato tumbada, molesta por la falta de civismo de la juventud sienesa en general, y aún tardé un rato más en percatarme de que aquello no era una pandilla, sino un solo motorista que intentaba llamar la atención de alguien, y ese alguien, empecé a temer, era yo.

Me asomé por la rendija de la persiana, pero no se veía la calle. Mientras estaba de pie intentando ver algo, empecé a oír ruido a mi alrededor, dentro del hotel. Al parecer, los otros huéspedes se habían despertado también, y subían de golpe las persianas para ver qué demonios estaba ocurriendo.

Animada por el alboroto colectivo, abrí las puertas de mi balcón para asomarme y entonces lo vi por fin; era, sin duda, el motorista que me perseguía, que dibujaba ochos perfectos a la luz de una farola. Estaba convencida de que se trataba del mismo tío que me había seguido dos veces —una para salvarme de Bruno Carrera y la otra para mirarme a través de la puerta de cristal del café de Malena—, porque iba de negro, con la visera bajada, y yo en mi vida había visto otra moto como aquélla.

De pronto volvió la cabeza y me vio en el balcón. El ruido del motor se redujo a un mero ronroneo, casi sofocado por los alaridos de otros huéspedes asomados a las ventanas y los balcones del hotel Chiusarelli. A él, sin embargo, le dio igual. Se llevó la mano al bolsillo, sacó un objeto redondo y, cogiendo impulso, me lo lanzó al balcón con asombrosa puntería.

Aterrizó a mis pies con un extraño sonido esponjoso e incluso botó ligeramente y rodó antes de detenerse. Sin mediar otra comunicación, mi misterioso amigo aceleró a fondo la Ducati, que estuvo a punto de encabritarse y tirarlo. Segundos después, doblaba la esquina y desaparecía y, de no haber sido por los otros huéspedes, que refunfuñaban o reían, la noche habría sido de nuevo tranquila.

Me quedé quieta un momento, mirando el proyectil, hasta que al fin me atreví a cogerlo; volví a la habitación y cerré la puerta del balcón. Tras encender las luces, descubrí que se trataba de una pelota de tenis envuelta en un papel sujeto con gomas. El papel resultó ser un mensaje manuscrito por una mano fuerte y segura en el rojo intenso de las cartas de amor y de las notas de suicidio. Decía lo siguiente:

Giulietta:

Disculpa mi cautela, tengo razones sobradas. Pronto lo entenderás. Debo hablar contigo y explicártelo todo. Reúnete conmigo en lo alto de la torre del Mangia mañana a las nueve de la mañana, y no se lo digas a nadie.

~ Romeo ~