Al precio de la vida de 17 escaladores, esta desmesurada pared alpina ha sido conquistada en 17 ocasiones.

La inmensa muralla norte del Eiger, conocida con el nombre de Eigerwand, es la pared más alta, más célebre y más mortífera de los Alpes. Situada en pleno corazón del Oberland bernés, con más de 1600 metros, alza de un solo impulso sus flancos negros y lisos sobre los verdes pastos del valle de Grindelwald. Actualmente, al precio de la vida de diecisiete escaladores, esta desmesurada pared alpina ha sido conquistada en diecisiete ocasiones.

En 1946 sólo había sido escalada con éxito una vez. Fue únicamente, después de innumerables intentos a lo largo de los cuales encontraron la muerte ocho hombres, en 1938, cuando después de tres días de lucha desesperada, cuatro escaladores austroalemanes habían logrado triunfar en ella.

Esta victoria es, probablemente, la mayor que haya conseguido el hombre en los Alpes.

Ya en su momento el Eigerwand fue sobrepasado por la evolución del alpinismo; la cordada de Erich Waschak y Léo Forstenlechner consiguió escalarla en el día. Hace poco, cuatro escaladores austroalemanes, beneficiándose de un excepcional periodo de buen tiempo, han conseguido la hazaña casi impensable de vencerla durante los meses de invierno. Sólo las más grandes cimas del mundo están a la altura de los modernos conquistadores de los abismos… Pero esta pared excepcional ha tenido tal sitio en la historia del combate del hombre contra la montaña que me parece imposible relatar la segunda ascensión sin recordar la auténtica epopeya que fue su conquista.

Hecha de caliza oscura, apenas iluminada por algunas bandas glaciares, esta inmensa muralla, de un salvajismo espantoso, nace a 2400 metros en los risueños pastos que dominan los chalés de Alpiglen y se eleva sin parar hasta la cima misma del Eiger, a 3 974 metros de altitud.

Al precio de la vida de 17 escaladores, esta desmesurada pared alpina ha sido conquistada en 17 ocasiones.

El tercio inferior de la pared está compuesto por pequeños muros y terrazas que no ofrecen grandes dificultades. Es en la parte superior de esta zona donde se abren las dos ventanas de la vía del Jungfraujoch, que alcanza el collado de la Jungfrau por un trayecto completamente subterráneo.

La ventana situada más al este es conocida con el nombre de Station Eigerwand. La otra, llamada Stollenloch, más al oeste, sólo es un agujero de evacuación de los fragmentos arrancados en la construcción del túnel.

El primer obstáculo importante se presenta bajo la forma de un enorme resalte calcáreo liso, cuya parte de la derecha, la más alta, se denomina Rote Fluh. A la izquierda de la Rote Fluh, precisamente en el lugar donde la pared es menos alta, se encuentra un nevero de una inclinación media. Un muro vertical, cortado por un estrecho y muy empinado corredor de hielo, separa el primer nevero de otro todavía más inclinado y mucho más importante.

Por encima se encuentra una enorme pared vertical conocida bajo el nombre de Gelbewand. La pared se hace completamente cóncava y se encuentra primero un nevero, llamado Spinne en alemán, es decir, araña, luego todo un sistema de empinados corredores de los que el más importante conduce ligeramente a la izquierda de la cumbre.

Como se ve, la cara norte del Eiger presenta dificultades continuas y dos obstáculos particularmente importantes: la Rote Fluh y la Gelbewand. Aunque estos pasajes parecen constituir dificultades muy severas, principalmente debidas a la calidad de la roca, que se presta mal al pitonaje por su carácter, unas veces muy delicado y otras muy liso y compacto, el Eigerwand no hubiera merecido el título del mayor problema de los Alpes si otros obstáculos no se unieran para defender el acceso.

En primer lugar, la cara norte del Eiger presenta grandes peligros objetivos… más o menos importantes según los días. Caídas de piedras, que no es posible ni prever ni evitar, parten de las pendientes cimeras, extremadamente podridas, bajan a toda velocidad por el gran corredor central, saltan por encima de la Gelbewand y barren los neveros y toda la parte inferior de la cara.

Aunque es menos espectacular, hay otro obstáculo muy importante que reside en la alternancia de los neveros y las paredes, que se suceden a cualquier altura de la pared.

De hecho, los neveros se funden durante las horas más calurosas y el agua escurre por las rocas. De ese modo, las vías naturales de escalada, que son las chimeneas y los corredores, se transforman extraordinariamente en cascadas.

Pero éste no es más que un inconveniente menor. Los hay peores: en una cara norte y a esta altitud, las horas de fusión son cortas e incluso nulas cuando el tiempo es frío y cubierto.

De este fenómeno natural resulta que el Eigerwand está generalmente recubierto de un auténtico caparazón de verglás. Se deduce fácilmente que, cuando es así, los pasajes relativamente simples se hacen imposibles o de una dificultad absolutamente extrema. Y, por ello, sólo los mejores escaladores, muy habituados a escalar con crampones, tienen alguna posibilidad de franquearlos.

Finalmente, el hecho de que la cara presente dificultades elevadas en una altura de más de mil metros es un gran obstáculo para su conquista pues, para intentarla con éxito, los alpinistas se ven obligados a llevar mucho material, indispensable para los vivacs y para resolver los diferentes tipos de pasajes.

Esta enorme impedimenta ralentiza su progresión y desgasta prematuramente sus fuerzas. Admitiendo que la escalada sea técnicamente posible, también es cierto que son necesarios varios días para completarla. Adquirir tal compromiso en una muralla tan inhumana presenta inmensos riesgos. En caso de mal tiempo, parece poco probable que, una vez dentro, una cordada pueda salir viva de esta pared cóncava, donde la menor precipitación de nieve provoca inmediatamente avalanchas que la barren por completo. Como se ve, la cara norte del Eiger está defendida por una extraordinaria acumulación de dificultades y de peligros, y se puede decir que la reputación de inaccesibilidad con la que se ha hecho desde los primeros tiempos del alpinismo, parece bien merecida.

Estas barreras naturales que la defendieron de sus asaltantes durante largos años constituían cebos irresistibles para los alpinistas que buscaban una gran aventura. De ese modo, acudiendo de todos los rincones de Europa, la élite del mundo alpino no tardaría en imponer un verdadero asedio.

En 1929, una cordada muniquesa ya atacó el Eiger, y el 28 de julio de 1934, tres alemanes se elevaron hasta la altura de la Station Eigerwand. Sufrieron una caída, pero pudieron ser rescatados con cuerdas lanzadas desde la ventana.

La primera, y además la más importante de las tentativas serias, fue llevada a cabo por dos audaces escaladores bávaros: Karl Mehringer y Max Seldmayer. Estos dos alpinistas que, sin haber realizado nunca hazañas verdaderamente excepcionales, se habían apuntado, sin embargo, algunas de las más difíciles escaladas de los Alpes calcáreos del norte y desembarcaban por primera vez en los grandes macizos. A pesar de su falta de experiencia en alta montaña, atacaron el 11 de agosto con un tiempo radiante. Después de subir rápidamente hasta el pie de la Rote Fluh, forzaron directamente la inmensa placa lisa y vertical y se encontraron justo por debajo del primer nevero. Esta prodigiosa hazaña que, todavía hoy llama la atención de los entendidos, exigió una jornada completa del trabajo más difícil.

Tras un primer vivac y aunque las dificultades habían pasado a ser menores, los escaladores, sin duda cansados, progresaban con gran lentitud y no fue hasta el principio de la tarde del jueves cuando alcanzaron el segundo nevero. Pero, debido a la frecuencia de las caídas de piedras, tuvieron que detenerse para vivaquear donde se encontraban. La noche del jueves al viernes se abatió sobre la región del Eiger una violenta tormenta. A continuación nevó, y luego se intensificó el frío. Al amanecer, la pared, cubierta de nieve y de verglás, se había vuelto impracticable.

El viernes, las nubes taparon la montaña y fue imposible saber qué había sido de los dos alpinistas.

Finalmente, el sábado, hacia el mediodía, la cara se hizo visible durante algunos instantes y se les vio sobre el pequeño espolón que bordea la parte izquierda del gran nevero. Pero pronto la bruma les tapó de nuevo, velando a los ojos del mundo dos espantosas agonías.

Las avalanchas del invierno se llevaron los cuerpos, que fueron encontrados más tarde cuando se buscaban los restos de nuevas víctimas. Dos pitones marcaban a partir de ese momento la nueva frontera de lo desconocido.

A pesar del trágico fin de los primeros asaltantes, los hombres no abandonaron la esperanza de vencer el Eigerwand.

El principio del verano de 1936 vio llegar a la Scheidegg a tres cordadas de alpinistas alemanes.

El tiempo y las condiciones no eran propicias para una nueva tentativa; por ello, después de haber montado un campamento, los seis hombres, decididos a esperar el momento favorable, comenzaron con los reconocimientos, mientras continuaban entrenándose en otras montañas menos difíciles.

Fue así como el Eigerwand se cobró, indirectamente, su tercera víctima. En el transcurso de una de estas ascensiones de entrenamiento, el alemán Teufel sufrió una caída mortal.

A pesar del mal tiempo casi incesante, los otros cuatro asaltantes realizaron varias exploraciones que les permitieron transportar cargas hasta el pie de la Rote Fluh y, sobre todo, descubrir el punto débil de este primer obstáculo. Estos reconocimientos no estuvieron exentos de desventuras y, en el curso de uno de ellos, uno de los escaladores sufrió una caída de cuarenta metros. Habiendo tenido la suerte de caer sobre un nevero, siguió sin sufrir daños. Conviene decir que estos cuatro hombres jóvenes encontraron finalmente la muerte en uno de los dramas más horribles de toda la historia de la montaña.

La primera cordada se componía de dos bávaros: Toni Kurz y Andreas Hinterstoisser. Toni Kurz, que era guía profesional, había realizado numerosas primeras ascensiones en los Alpes orientales, y Hinterstoisser había sido su compañero en casi todas sus aventuras, entre las que destacaba la cara norte del Groβzinne. Entre los dos formaban una cordada muy sólida, capaz de vencer las mayores dificultades rocosas. Por otra parte estaba la cordada de los austríacos, formada por Willy Angerer y Edi Rainer. Originarios de Innsbruck, eran sin duda buenos escaladores, pero no habían cosechado ninguna escalada importante y realmente no estaban capacitados para atacar el Eigerwand.

El 17 de julio, el tiempo fue mejorando y, cuando al día siguiente, a las dos de la mañana, las dos cordadas atacaron la pared, el cielo estaba lleno de estrellas.

Progresando muy rápido, los alpinistas alcanzaron pronto el pie de la Rote Fluh. Dirigidos por Hinterstoisser, siguieron la vía cuyo trazado habían calculado tan astutamente. Después de haber franqueado una fisura desplomada extremadamente difícil, empezaron una travesía hacia la izquierda que pudo ser resuelta gracias a la técnica llamada «de bavaresa». El primer nevero inferior fue pronto alcanzado y, después de cinco horas de esfuerzos, la corta muralla que defiende el acceso al segundo nevero fue vencida. A las siete de la tarde instalaron el primer vivac.

Los cuatro hombres habían hecho más de la mitad de la pared y el trabajo realizado durante ese día había sido considerable. Si las dificultades no se incrementaban, tenían serias posibilidades de llegar a la cumbre.

Por la noche, el tiempo empezó a cambiar y se podían observar pesadas nubes arrastrándose a lo largo de la montaña.

Sin duda, por culpa de este tiempo poco seductor, la cordada no abandonó el vivac hasta las siete menos cuarto. Progresando muy lentamente, tallando peldaños, se dirigió hacia la parte este del nevero.

Una niebla cada vez más densa envolvió la montaña, y los observadores que, desde la Kleine Scheidegg, seguían apasionadamente su ascensión, perdieron de vista a los escaladores. Hasta la mañana del día siguiente no se pudo ver el emplazamiento del segundo vivac. Fue casi exactamente allí donde Seldmayer y Mehringer encontraron la muerte.

La extrema lentitud del avance de la segunda jornada era inexplicable y se pensaba que, estando agotada, la cordada iba a optar por la retirada.

No obstante, a las ocho de la mañana se les vio intentarlo de nuevo. Finalmente, después de algunas horas, dieron media vuelta y se observó claramente que uno de los escaladores tenía una herida en la cabeza. Alcanzaron el emplazamiento del vivac cuando nuevas nubes hacían imposible cualquier observación. Hacia las cinco de la tarde, y gracias a un claro, se pudo ver a los austroalemanes afanados en bajar por el muro que separa las dos pendientes de nieve. La retirada se hacía con prudencia y dos hombres ayudaban continuamente al herido. Hasta las nueve de la noche no consiguieron alcanzar el nevero inferior.

El martes, el tiempo fue francamente malo. Llovía y nevaba en abundancia. Desde el amanecer se podían oír las llamadas que venían de la pared y a las once se pudo ver a los cuatro hombres en la parte baja del primer nevero. A mediodía, el guarda de la vía de la Jungfrau salió por la ventana Stollenloch y oyó a los escaladores en plena acción doscientos metros por encima de él. Creyendo que descendían hacia la galería, les preparó té caliente y luego, viendo que no llegaban, salió de nuevo, intentó hablar con ellos y comprobó que todos estaban sanos y salvos. Pero cuando, dos horas más tarde, hizo una nueva inspección, sólo oyó gritos de gente en peligro. Telefoneó entonces a la estación del glaciar del Eiger para solicitar un rescate. Los guías Hans Schlunegger y Christian y Adolphe Rubi se encontraban precisamente allí, y poco después se preparó un tren especial. Aquel día los tres guías consiguieron llegar unos cien metros por debajo de Toni Kurz quien, bloqueado en la pared vertical se encontraba semisuspendido de una cuerda. Pudieron conversar con él y comprobaron que era el único superviviente, además de que, como no tenía pitones, no podría seguir descendiendo.

Kurz pasó una cuarta noche en una terrible postura. El miércoles, a las cuatro, la caravana de rescate, a la que se había sumado el guía Arnold Glatthard, continuó trabajando. Alcanzó el pie de la Rote Fluh donde Kurz estaba anclado cuarenta metros por encima. Los guías le hablaron sin dificultad y él respondió: «Estoy solo; Rainer está congelado ahí arriba, Hinterstoisser se despeñó ayer por la tarde y Angerer está colgado allí debajo, muerto».

Aconsejado por sus rescatadores, Kurz cumplió entonces un trabajo asombroso que denotaba una valentía y una resistencia sin igual. La única manera de salir de aquella situación consistía en conseguir una cuerda y unos pitones con los que instalar un rápel. Con ese objetivo bajó hasta Angerer, quien colgaba unos doce metros por debajo de él y luego, después de tirar al vacío el cuerpo de su compañero, intentó subir a fuerza de brazos hasta el minúsculo emplazamiento que acababa de abandonar. A pesar de las congelaciones que le impedían el movimiento de las manos, comenzó a desenredar los doce metros de cuerda que acababa de recuperar. Siguieron varias horas de pacientes esfuerzos. Luego, empalmando todos los trozos que tenía para convertirlos en un solo cabo de treinta y seis metros de longitud, dejó caer éste hasta sus rescatadores y subió el material que necesitaba para el descenso. Al final, después de perseverar durante varias horas, Kurz consiguió definitivamente empezar a bajar por la cuerda. ¿Se convertiría en una realidad lo que los guías contemplaban como una posibilidad?

Toni bajó treinta metros. Se le podía incluso tocar con un piolet al final de un brazo extendido, pero bruscamente cesó en él todo movimiento. Los brazos se le ablandaron, la cabeza se le cayó; Kurz ya no estaba.

Había defendido furiosamente su vida con una energía que sobrepasaba las fuerzas humanas. Nadie sabrá jamás lo que pudo pasar durante las horas que transcurrieron entre la segunda y la tercera ronda del guarda de la línea, pero es probable que la cordada persiguiera descender en vano la travesía que Hinterstoisser había trazado tan brillantemente a la subida. Probablemente intentaron un descenso directo y, sin duda, se abatió sobre ellos una caída de piedras. Los hombres se precipitaron al vacío, pero su caída quedó detenida por las cuerdas pasadas por los clavos.

Después de los dramáticos fracasos de las primeras tentativas, el mundo alpino hubiera podido estar tentado de creer que el Eigerwand era realmente imposible.

Sin embargo, las opiniones de auténticos técnicos no diferían demasiado. No había ninguna duda para las mejores cordadas de esa época: la escalada de la cara norte del Eiger se consideraba factible.

Pero una cosa también era cierta: para vencer el Eigerwand hacía falta tener una completa técnica, una energía indomable y también mucha suerte.

Con el verano, el asedio vuelve a comenzar. La región del Eiger fue invadida por numerosos alpinistas germánicos, italianos y suizos, y no es exagerado dar la cifra de más de diez cordadas. Aunque el Consejo Federal de Berna había adoptado la ridícula decisión de prohibir el acceso, todo el mundo se puso a rondar alrededor de la célebre muralla y, como ya había pasado antes en el espolón de la punta Michel Croz de las Grandes Jorasses, comenzó una auténtica competición. Se ha dicho y escrito que los escaladores italianos, alemanes y austríacos no habían ido hasta allí con el único deseo de una aventura que se anunciaba especialmente bella. Siempre será posible hacer comentarios a este respecto, pues no es extraño que algunas cordadas hubieran recibido apoyo material y es muy probable que los vencedores fuesen recompensados. Pero todos los que conocían a los grandes escaladores germánicos e italianos opinan que las consideraciones políticas y materiales no desempeñaron ningún papel que fuera determinante en la conquista de la cara del Eiger, así como en ninguna de las otras grandes paredes.

Hoy, más de veinte años después de la primera ascensión, cuando no puede animarles ningún móvil político, cuando no se puede sacar ningún provecho, ninguna vanagloria, vienen de todos los países jóvenes alpinistas con corazón puro y una fuerza que les sale a borbotones para seguir buscando en el Eigerwand la alegría de la victoria o el vacío de la muerte.

Es en el elevado nivel técnico de un gran número de escaladores de los Alpes orientales y, sobre todo, en la mentalidad combativa y aventurera de la raza germánica, donde hay que buscar la explicación de la presencia, al pie de la pared, de un número excesivo de candidatos, animados por una temeridad que, en aquella época, era excepcional en los alpinistas franceses.

Durante el verano de 1937, la cara noreste del Eiger, completamente distinta de la cara norte, fue el escenario de aventuras más o menos dramáticas, protagonizadas por cordadas que habían ido allí para entrenarse con vistas al Eigerwand. Fue así como Gollaker, el alpinista de Salzburgo, murió de agotamiento y su compañero Primas salió con los pies congelados.

Pero durante esta temporada, a pesar del valor y del gran número de personas que asediaban el Eigerwand, la pared conservó su misterio. El tiempo y las condiciones la protegieron eficazmente de las tentativas de los hombres.

Sólo la cordada Rebitsch-Vörg pudo acometer un intento importante. Después de haber reconocido y preparado la vertiente hasta el primer nevero, atacaron el 11 de agosto y consiguieron alcanzar un punto ligeramente más alto que el último vivac de Seldmayer y de Mehringer. Fueron entonces sorprendidos por la tormenta, y hasta después de tres días en los que realizaron una retirada dramática, no pudieron alcanzar los prados de la base.

Gracias a su completa experiencia y a su excepcional clase, Rebitsch y Vörg fueron los primeros en regresar vivos después de haber alcanzado la parte central de la pared.

Con el verano de 1938 las tentativas se hicieron más numerosas y más encarnizadas todavía, y pronto hubo nuevas víctimas. El 22 de junio, a dos excelentes alpinistas, Mario Menti y Bartolo Sandri, les mató una caída de piedras a la altura de la Station Eigerwand.

Su muerte era el fin de la carrera de dos escaladores de primera línea que se habían consagrado en escaladas de sexto grado, y especialmente en las caras sur de la Torre Trieste y de l’Aiguille Noire de Peuterey.

Finalmente, la perseverancia de los hombres se vio recompensada.

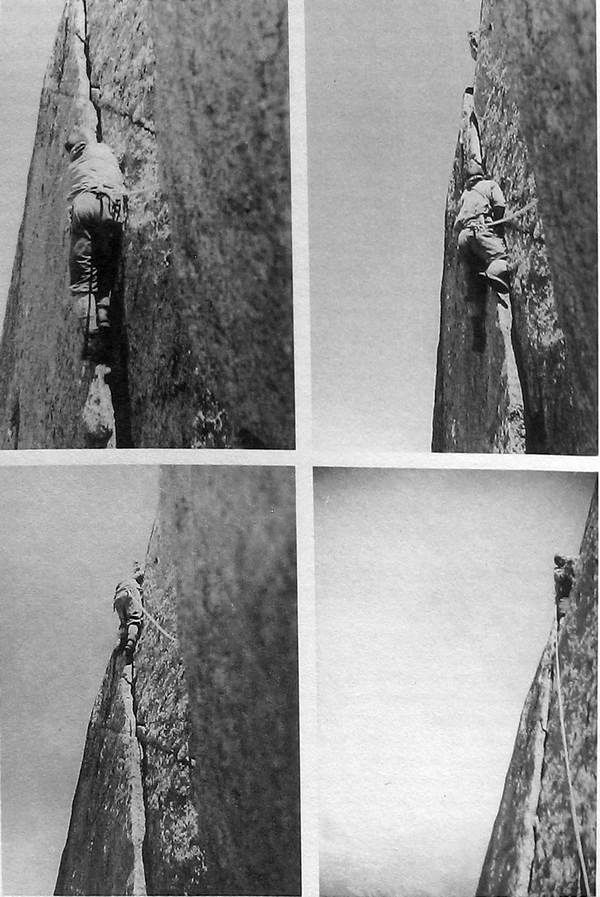

Durante los días 21, 22, 23 y 24 de julio de 1938, los austroalemanes Andreas Heckmair, Ludwig Vörg, Heinrich Harrer y Fritz Kasparek escalaron por primera vez la gigantesca vertiente noroeste del Eiger.

Antes de relatar las peripecias de esta magnífica hazaña, conviene primero presentar a los protagonistas.

Los cuatro eran escaladores de una clase excepcional. Se habían confirmado tanto en los Dolomitas como en los Grandes Alpes del Cáucaso. Antes de su victoria en el Eigerwand, sus nombres ya habían entrado en la historia del gran alpinismo.

Anderl Heckmair era guía en los Alpes bávaros. Destacó primero por sus escaladas en los Alpes orientales y, en 1930, realizó, entre otras, las dos escaladas más largas y difíciles de la época en los Dolomitas: la quinta ascensión de la vía Solleder-Lettenbauer de la pared noroeste de la Civetta y la segunda ascensión de la cara este del Saas-Maor.

Luego, en 1931, se asentó frente a la cara norte de las Grandes Jorasses. Desafortunadamente, sus tentativas fueron detenidas bien por el mal tiempo, bien por las condiciones; sin embargo, en el curso de esta permanencia en la cadena del Mont Blanc, efectuó la segunda ascensión directa de la cara norte de los Grands Charmoz.

El muniqués Ludwig Vörg era también un especialista en los Alpes orientales, pero además había participado en dos expediciones al Cáucaso central donde, entre otras, realizó dos hazañas que, por su envergadura y sus dificultades, se cuentan entre las más importantes. En 1934, consiguió con cuatro vivacs la primera travesía del Uschba en sentido cima sur-cima norte y, en 1936, la primera ascensión de la gigantesca vertiente oeste de la misma montaña.

Además, en 1937, hizo la tercera ascensión directa de la cara norte del Gross Fiescherhorn en compañía de Matthias Rebitsch y efectuó la tentativa más importante que se había realizado hasta entonces en el Eigerwand.

Como se ve, la cordada bávara era una de las mejores que se pueda imaginar y era, ciertamente, la más indicada para triunfar en el Eigerwand. De hecho, sus miembros eran escaladores de roca de primer orden. Además, tenían experiencia en hielo y en grandes recorridos de alta montaña. Y, para acabar, un dato importante: Vörg era, en ausencia de Rebitsch, el único hombre que conocía la mitad inferior de la pared.

La segunda cordada estaba igualmente compuesta por hombres de gran valor. El vienés Fritz Kasparek era uno de los mejores escaladores que jamás se hayan conocido en los Alpes orientales y la serie de sus realizaciones, en escalada pura, es tan larga que sería tedioso enumerarla. Pero cabe destacar entre ellas la primera de la cara norte del Dachl y la tercera de la cara norte de la Cima Oeste del Lavaredo, y, sobre todo, la primera ascensión invernal de la Cima Grande, recorrido que hizo como preparación para el Eigerwand.

El universitario Heinrich Harrer, que luego se hizo famoso por sus aventuras en el Tíbet y por el apasionante libro que las relata, era el miembro más joven de la caravana, pero tenía en su historial numerosas grandes escaladas.

Los austríacos formaban, pues, un equipo importante de escaladores valientes y resistentes, pero sus posibilidades de salir airosos en el Eigerwand eran, desde mi punto de vista, mucho menores que las de los bávaros pues, como las ocho primeras víctimas del Eiger, no poseían prácticamente ninguna experiencia en hielo ni en recorridos de alta montaña. De hecho, como se verá más adelante, probablemente no hubieran triunfado sin el rescate de la cordada alemana.

Heckmair, sabiendo que Vörg tenía que partir hacia el Himalaya, había acordado con Rebitsch formar cordada con él. Pero, en el último momento, se designó a Rebitsch y no a Vörg para ir al Himalaya, y éste, muy poco antes de iniciar su ascensión, acabó asociándose con Heckmair, a quien acababa de conocer. El 20 de junio se encontraron en el Kaisergebirge y empezaron a entrenarse.

Decidieron partir a Suiza el 10 de julio, pero les resultó moralmente muy difícil ajustarse a esta fecha, porque recibieron cartas del valle de Grindelwald en las que les decían que la cordada de Kasparek y varias más se encontraban ya en marcha. Cuando consideraron que estaban bien entrenados viajaron a Múnich a comprar el material necesario para la expedición y, gracias a la subvención que les concedió la Orgenburg-Sonthofen, pudieron equiparse perfectamente.

El material fue escogido no sólo contemplando poder vencer las dificultades rocosas, sino sobre todo las dificultades glaciares, que Vörg estimaba las más importantes.

Finalmente, llegaron al pie de la pared e instalaron su campamento en los pastos de Alpiglen.

Después de esperar varios días a que hiciera buen tiempo, lanzaron su ataque el 20 de julio, pero iban tan cargados que tuvieron que detenerse al pie de la Rote Fluh y vivaquearon en una oquedad.

Como a la mañana siguiente el tiempo no era muy seguro, los alemanes se dispusieron a regresar cuando vieron llegar a Kasparek y Harrer, seguidos de cerca por los vieneses Fraisl y Brankowski. La llegada inesperada de estos cuatro alpinistas no les hizo cambiar de plan. En su opinión, el tiempo no era suficientemente seguro y, por otro lado, creían que no era posible que un grupo de seis escaladores se aventurara en una pared como el Eigerwand.

Sin embargo, por decirlo con sus palabras, «a medida que descendíamos, el tiempo fue mejorando y nuestras caras se hicieron más largas». Completamente desesperados, se encontraron otra vez en la base de la pared a las diez de la mañana.

Desde Alpiglen, pudieron seguir la escalada de los cuatro vieneses y ver cómo su avance era muy lento. Pronto se produjo la retirada de la cordada dirigida por Brankowski; éste había quedado herido al caerle una piedra. Entonces, los alemanes decidieron volver a atacar de nuevo. Después de telefonear a Berna para enterarse de las previsiones meteorológicas, se pasaron la tarde comiendo y, luego, se acostaron para levantarse a las dos. A las tres de la madrugada estaban plenamente lanzados a la acción avanzando a una velocidad fantástica. A las cuatro llegaron al punto donde habían vivaqueado la noche anterior. A las ocho terminaron la travesía Hinterstoisser. A las once llegaron al lugar donde Kasparek había hecho vivac, el cual estaba situado en la parte oriental de la segunda pendiente de hielo. Por fin, y gracias a unos peldaños recién tallados, consiguieron unirse a la pareja de escaladores austríacos a las once y media de la mañana.

Después de una corta discusión, ambas cordadas decidieron unirse y el avance continuó sin problemas. A las dos de la tarde, nuestros cuatro hombres alcanzaron el punto más elevado al que se había llegado en anteriores intentos. Se trataba del espolón rocoso que divide el gran nevero en dos partes.

Tras recordar por unos instantes a Sedlmayer y a Mehringer, el grupo reemprendió la marcha hacia la parte oriental de la Gelbewand, donde estaba situado el paso que les había parecido más adecuado.

Este paso, que ellos bautizaron con el nombre de la Rampa, tiene forma de balcón ascendente. Al principio, no encontraron muchas dificultades. Después, la Rampa muere cerrándose entre dos relieves rocosos, por los que sube una estrecha fisura vertical cada vez más angosta. El lado derecho está constituido por un extraplomo amarillo y descompuesto que juzgaron infranqueable. El otro lado de la chimenea es liso y vertical. Aquel día, corría por esta falla un impetuoso torrente. Como ya eran las siete de la tarde (es decir, demasiado tarde para franquear un paso así antes de que anocheciera), decidieron hacer vivac.

A la mañana siguiente, a las siete, se reanudó la escalada por aquel mismo punto, donde el torrente había sido sustituido por el hielo. Después de dos caídas y una lucha desesperada, consiguieron superar este pasaje gracias a la utilización de todos los sutiles adelantos de la técnica moderna, especialmente la progresión sobre pitones para hielo.

Sobre la chimenea, la Rampa, que la dividía en dos zonas distintas, continuaba formando una pendiente de hielo muy pronunciada. A la primera oportunidad que se les presentó, los escaladores la abandonaron para hacer una travesía hacia el oeste, con intención de volver a la zona llamada la Araña. Después de seguir por una vía rocosa extremadamente descompuesta, franquearon un muro muy difícil de unos veinte metros, y después tuvieron que continuar por otra vira, muy expuesta. Por fin, la Araña fue alcanzada.

El tiempo, que hasta entonces había sido muy bueno, comenzaba a empeorar. Primero fueron unas nubes, y pronto empezó a rugir la tormenta. Como Heckmair quería reconocer la pared, que debía escalar hasta el punto más alto posible antes de que empeorara el tiempo, decidió separarse provisionalmente de los austríacos, porque éstos, que no ascendían con tanta soltura en el hielo, restaban velocidad a su avance.

Cuando se desencadenó la tormenta, estaba escalando la Araña provisto de crampones y acababa de alcanzar el couloir central. Al poco tiempo, una avalancha de granizo barrió el nevero.

Los alemanes, que sólo pudieron escapar gracias a que se encontraban situados en un punto seguro, creyeron que sus compañeros habían sido arrastrados. Sin embargo, se produjo el milagro y éstos pudieron aguantar gracias a haber colocado oportunamente una clavija para hielo. La tormenta no duró mucho y, a pesar de que Kasparek se hizo una herida en la mano, las cordadas pudieron volver a reunirse para seguir avanzando por el couloir central, empinado y cubierto de hielo.

El grupo encontró una plataforma no muy buena, pero que les dio el cobijo suficiente para hacer el vivac de aquella noche, una noche muy dura. Los escaladores —debe tenerse en cuenta que dos de ellos habían hecho vivac dos veces seguidas— empezaban a notar los enormes esfuerzos que había exigido la escalada.

Pero lo peor era la terrible angustia que les oprimía. La nieve caía en forma de gruesos copos, y ellos tenían todo el derecho a preguntarse si, en tales condiciones, podían conservar todavía la esperanza de salir vivos de aquella pared. La última jornada había sido bastante dramática. Aunque el terreno en sí no ofrecía especiales dificultades, las condiciones eran tan malas que Heckmair sufrió caídas en varias ocasiones. Su último resbalón estuvo a punto de ser fatal, ya que se torció el tobillo y atravesó la mano de Vörg con uno de sus crampones.

A las dificultades de la escalada se sumaba el peligro de las avalanchas que, periódicamente, barrían el couloir Aunque habían colocado numerosas clavijas para asegurarse y aunque llegaron a conocer el ritmo de las avalanchas, la cordada estuvo dos veces a punto de ser arrastrada. Tras el couloir; llegaron a las últimas fisuras y pendientes, en las que poco a poco disminuye la inclinación, y alcanzaron la cumbre.

El mayor problema de los Alpes se había resuelto…

Gracias al valor y a la admirable técnica de cuatro hombres, el mayor problema de los Alpes había sido resuelto.

Después de nuestros éxitos de la temporada de 1946, Lachenal y yo habíamos tomado conciencia de nuestras posibilidades.

Desde entonces, supimos que tanto técnica como moralmente estábamos suficientemente preparados para renovar la hazaña de los austroalemanes en la muralla noroeste del Eiger, por lo que decidimos intentar aquella aventura la temporada siguiente.

Sin embargo, un estúpido accidente que me ocurrió en noviembre hizo que nos replanteáramos el proyecto. Me hice una herida muy grave en la mano derecha con un vaso roto. El tendón flexor del índice quedó seccionado y, posteriormente, se desarrolló una infección de tal envergadura que estuve a punto de quedar con la mano paralizada. Tras unos enérgicos cuidados, que me retuvieron más de un mes en el hospital, salí a la calle con un dedo casi muerto y una capacidad prensil muy reducida. Se había evitado lo peor, porque, aunque parcialmente tullido, podía continuar ejerciendo con normalidad mi oficio de guía. Por el contrario, parecía poco probable que con aquella limitación pudiera practicar la escalada rocosa de gran dificultad, porque, como puede imaginarse, para esos ejercicios acrobáticos hay que tener mucha fuerza en los dedos. Posiblemente, mediante una paciente rehabilitación, mi mano llegaría a normalizarse al cabo de los años, pero no podría estar en forma para la temporada siguiente.

Resignándome, abandoné todos los proyectos de grandes ascensiones y decidí emplear mis energías en la construcción de un chalé.

El tiempo arregla bastantes cosas y tras varios años de relación bastante fría, debida sobre todo a una fuerte oposición entre nuestros caracteres y agravada por la diferencia entre generaciones, volví a retomar el contacto con mi padre. Poco a poco había comprendido que, aunque era excepcionalmente severo y testarudo con sus ideas y sus principios, bajo su apariencia dura y austera era un hombre de una gran bondad. Después de haber temido que me podría ir mal, estaba extremadamente feliz de comprobar que me ganaba la vida de una forma decente y honrada.

Es cierto: ¡la profesión que había elegido no es la que él había soñado para mí…! Pero el hecho de que había triunfado de forma brillante aportaba un poco de alivio a esa herida en su amor propio.

Mi pasión por el alpinismo le resultaba siempre incomprensible y, sin duda, la juzgaba un poco aberrante. Pero el rigor de mi línea de conducta y los esfuerzos a los que me enfrenté para seguirla le parecían respetables e incluso dignos de admiración.

En el transcurso de los últimos años me propuso a menudo ayudarme en la medida de sus posibilidades, pero mi excesiva arrogancia me hizo rechazar siempre sus ofertas. Considerando lo importante que era para mi futuro tener una buena casa donde vivir pero creyéndome incapaz de construirla con mis escasos recursos financieros, decidí dejar a un lado mi arrogancia y aceptar la generosidad de mi padre. Gracias a su ayuda pude aprovecharme de unas condiciones excepcionales para adquirir, a un precio muy bajo, un terreno admirablemente bien situado, justo enfrente del Mont Blanc, así como los materiales de un chalé en perfecto estado, que sus propietarios, sin duda demasiado ricos, querían demoler.

Desmontando y numerando con cuidado cada tabla y cada objeto, transportando todo a mi terreno y reconstruyendo después esta gran casa de madera con una suma de dinero sorprendentemente baja, pude por fin ubicar mis pertenencias en un lugar cómodo.

Por supuesto, debía desempeñar personalmente una gran parte del trabajo que se avecinaba, pero los periodos entre las temporadas altas me dejaban el tiempo necesario para hacerlo; además, muchos compañeros habían prometido echarme una mano.

Me estaba enganchando a este trabajo, que me apasionaba y me absorbía, hasta tal punto que incluso me había resignado a renunciar al gran alpinismo. Llamado por una especie de aburguesamiento, sentí de repente que ya era el momento de poner fin a una progresión que me aproximaba sin cesar a los límites de lo posible.

Por su parte, Lachenal tenía otras ideas. Habiendo tomado conciencia de su categoría como escalador y con esa vitalidad tan bulliciosa que le caracterizaba, quería a toda costa intentar el Eiger. Él se sentía capaz de ir durante toda la ascensión en cabeza de cordada y pensaba que, incluso con mi mano parcialmente inutilizada, yo sería un aceptable segundo de cuerda para él.

Decidido a conseguir lo que se proponía, comenzó pacientemente a convencerme. Encontró una ayuda muy valiosa en mi mujer, porque ella también pensaba como él, y le entristecía verme, a mis veinticinco años, renunciar a mi pasión por las grandes escaladas para conformarme con las actividades irrelevantes de un guía tradicional. Mi mujer esperaba que un éxito en el Eiger —del que, con una admirable falta de conocimiento, no dudaba ni por un instante— serviría para estimular mi entusiasmo y me permitiría empezar de nuevo. No pasaba un día sin que Lachenal o Marianne, y a veces los dos juntos, no trataran de convencerme para que reanudara los entrenamientos y pudiera estar listo de cara al intento del Eigerwand. Con la esperanza de convencerme, llegaron incluso al extremo de poner una fotografía de esta famosa pared frente a mi cama.

Cuando llegó el mes de mayo, a pesar de los ejercicios de rehabilitación, mi mano seguía estando muy débil y mi índice, muy sensible al frío. Así, en lugar de recuperar mi moral de gran escalador, me esforzaba encarecidamente en sacar adelante mi chalé. Sin embargo, empezó a hacer un tiempo magnífico y las condiciones de la montaña, ideales para las grandes escaladas de hielo. Cuando, ocupado en oscuras y penosas tareas de nivelación del terreno, levantaba por un momento la cabeza para respirar, no podía dejar de percibir los afilados picos que, como sirenas de deslumbrante roca, lanzaban hacia mí sus misteriosas llamadas. Poco a poco, la nostalgia del mundo de las cumbres surgió en mi corazón y cuando, a fin de mes, Lachenal vino a proponerme que tratáramos de realizar juntos la tercera ascensión del Nant Blanc de la Aiguille Verte, no pude resistir la tentación de aquella hermosa y magnífica escalada glaciar. A pesar de que cedí, no olvidé la construcción de mi chalé. Antes de aceptar la propuesta de Lachenal le hice prometer que, en compensación del día de trabajo que iba a perder, me ayudaría en mis labores de construcción durante un tiempo igual. Además, no abandoné el terreno de edificación hasta no acabar el trabajo de aquella tarde.

Tras cenar rápidamente y subir en bicicleta hasta Tines, a las siete y media de la tarde tomamos el sendero que conducía al punto de donde debía arrancar la escalada. Después de marchar durante tres horas tropezando por las pendientes abruptas cubiertas de rododendros, llegamos a un lugar adecuado para hacer nuestro vivac, muy cerca de la pared. No habían pasado ni cinco horas cuando tuvimos que volver a partir. Desde el principio nos dimos cuenta de que nuestra escalada se desarrollaría en unas condiciones excepcionalmente favorables. El couloir por el que iniciaríamos la escalada, que es uno de los que tienen una pendiente más pronunciada de todos los Alpes, estaba totalmente cubierto por una nieve muy dura que permitía escalar con los crampones de manera segura y rápida. Como casi siempre, Lachenal iba muy deprisa, de forma que subimos tan velozmente que ni siquiera perdimos tiempo en asegurarnos. Sin embargo, nuestra rapidez se vio cortada al llegar al primer cuarto del muro, debido a un breve paso de roca helada. Enseguida llegamos a una nueva pendiente de nieve que nos permitió reanudar nuestra enloquecida marcha. A partir de aquel momento, supimos que superaríamos las dificultades antes de que el sol empezara a reblandecer la nieve.

Ésta era nuestra primera escalada del año. Gracias a que durante el invierno había esquiado y a los duros trabajos llevados a cabo durante la primavera, me encontraba en excelente forma física. Sin embargo, la falta de entrenamiento en alta montaña no me permitía realizar esfuerzos tan prolongados como en plena temporada. Después de pasar casi toda la noche en blanco y de escalar más de dos horas a la carrera, empecé a notar la fatiga en todo mi cuerpo. Como no me parecía práctico seguir ascendiendo a ese ritmo, propio de un criminal perseguido, le sugerí que redujéramos nuestra velocidad. Pero, aunque también para Lachenal era la primera escalada del año, él parecía no fatigarse, como si no fuera humano. Había entrado en ese estado de gracia que hace posibles los milagros y, en lugar de subir más despacio, aumentaba la velocidad sin dejar de recriminar mi flaqueza. Impulsado por aquellas energías sobrehumanas y esforzándome como una fiera perseguida logré seguir a mi amigo. A ese ritmo sólo necesitábamos cuatro horas para alcanzar el fácil casquete de la cima. En ese momento se produjo un curioso fenómeno. Al relajarse la tensión nerviosa, los efectos de la altitud se dejaron sentir bruscamente en nuestros organismos mal preparados. Una inmensa fatiga me invadió y la inhumana vitalidad de Lachenal se apagó como una vela en el viento. Más afectado que yo, el pobre apenas se podía tener en pie: nos sentíamos tan débiles como unos recién nacidos, no pudiendo dar ni veinte pasos sin desplomarnos sobre la nieve.

Necesitamos un tiempo tres veces superior al normal para realizar la última fase de la ascensión. A pesar del frenazo final, habíamos hecho la escalada en cinco horas y media, lo cual es una marca excepcional que muestra lo grandes que eran en esa época las posibilidades físicas y la maestría de nuestra cordada.

Este brillante triunfo en el Nant Blanc estimuló notablemente mi pasión por las grandes escaladas y me devolvió la confianza para atreverme a abordar ascensiones sin tanto predominio glaciar. Efectivamente, aunque las dificultades rocosas que habíamos encontrado en esta primera escalada habían sido escasas, pude comprobar que mi mano me molestaba mucho menos de lo que había temido.

En junio reanudé mi trabajo en la Escuela Nacional, donde estaba encargado de instruir a los jóvenes candidatos que querían titularse como guías. El tiempo era bueno y estable, y casi a diario realizábamos un recorrido clásico. Con este ritmo, pude rehabilitar progresivamente mi mano para la escalada y alcanzar una forma física óptima.

En Francia era imposible encontrar las suelas de caucho moldeadas llamadas Vibram, y habíamos pedido a un amigo nuestro, el guía italiano Toni Gobbi, que nos las consiguiese. Con su gran gentileza, Toni había aceptado hacernos ese favor. Tras un intercambio de correspondencia de un lado al otro del Mont Blanc, realizamos una reunión de contrabandistas en el Col du Midi cierto domingo de junio.

Subir hasta allí por el interminable itinerario de la Vallée Blanche, o por el más corto pero poco más interesante del Glacier Rond, nos parecía un pesado fastidio. Con la finalidad de hacer agradable el paseo habíamos imaginado alcanzar nuestro punto de reunión escalando el elegante y difícil espolón norte de l’Aiguille du Midi. Se trataba de una vía muy sinuosa ¡pero mucho más interesante! La estación superior del antiguo teleférico de Glaciers nos acogió esa noche. Todavía estaba oscuro cuando el despertador nos empujó afuera. No brillaba ninguna estrella; lloviznaba suavemente y las nieblas húmedas ocupaban los flancos de la montaña.

El tiempo era verdaderamente demasiado desagradable para atacar y volvimos enseguida a taparnos con las mantas. Al amanecer, el cielo se despejó un poco; aunque es verdad que no se trataba de buen tiempo y que la mejoría no era mucha. Pero la lluvia había cesado y, a veces, entre las nubes aparecía un pequeño trozo de cielo azul. No necesitábamos mucho más para que nos decidiéramos a lanzarnos sobre el espolón. Pero para llegar a la hora de la cita hacía falta ir deprisa, ¡muy deprisa!

En menos de media hora estábamos en el ataque. Escalando como si estuviéramos poseídos por el demonio, cinco horas más tarde nos encontrábamos en la cima norte. Sin embargo, cuando llevábamos dos tercios de la ascensión y constatando que nuestro retraso no sería tal, nos detuvimos media hora… ¡para tomar un bocadillo…!

Recorrido tras recorrido, volvía a recobrar la confianza en mis medios; desafortunadamente, hacia fin de mes, un incidente vino a romper esta curva ascendente.

Mientras escalaba la cara oeste del Peige, de la que ya antes había realizado la primera ascensión, el nudo del portamaterial donde llevaba mis útiles de escalada se soltó en el momento en que abordaba la difícil travesía que conduce a la fisura de salida, y pitones, mosquetones y martillo ¡desaparecieron en el vacío!

Para colmo de la mala suerte, la mayoría de los pitones que tenía habitualmente la pared había sido arrancada por una cordada precedente.

A pesar de esos múltiples contratiempos quise terminar la ascensión, pero en este paso, que la ausencia de pitones hacía mucho más difícil y expuesto, la debilidad de mi mano derecha me pareció terriblemente molesta. Conseguí, sin embargo, atravesar hasta la fisura de salida pero, en este punto que domina un profundo vacío, apenas podía mantenerme en equilibrio sobre minúsculas presas de pie. No podía ni progresar ni volver hacia atrás. Me faltaba fuerza en la mano derecha, que apenas servía para agarrar con suficiente energía la presa que me hubiera permitido sujetarme para efectuar el siguiente movimiento. Poco a poco sentía cómo mi mano izquierda se fatigaba y un temblor incoercible empezaba a recorrer todo mi cuerpo. Sintiendo que sufriría una caída decidí arriesgar el todo por el todo: con un movimiento precipitado, conseguí alcanzar una presa mejor para la mano izquierda y empotrar un pie en la fisura. Así, pude descansar un poco y terminar después normalmente el paso.

La mítica fisura Mummery, de V grado, en el Grépon.

Como se puede imaginar, estas emociones minaron mi moral. ¿Cómo hubiera podido pretender aventurarme en la pared más temible de los Alpes manteniéndome sereno?

Después del curso de guías, y como disponía de algunos días libres, me planteé coger el toro por los cuernos. Decidí intentar una ascensión de gran envergadura y, según mi comportamiento, retomar o no el proyecto de tentativa del Eigerwand.

Ya que Lachenal no podría venir por culpa de su trabajo, mi amigo el guía Jo Marillac aceptó acompañarme. La arista sur de l’Aiguille Noire de Peuterey con sus pasajes considerados entonces de sexto grado, su gran desarrollo y sus 1200 metros de desnivel, nos parecía que destacaba entre las demás.

Antes de arriesgarnos en un recorrido de aquella reputación tan seria, decidimos intentar la primera ascensión directa del gran resalte de la arista suroeste del Pèlerins para depurar nuestro entrenamiento. Con su desplome, que tenía fama de infranqueable, esta corta escalada parecía presentar dificultades excepcionales. No quedamos decepcionados con lo que esperábamos y franquear el desplome en escalada libre, así como algunos otros pasajes, se revelaron muy serios. A pesar de que mi mano seguía estando bastante débil, conseguí remontar estos obstáculos en cabeza de cordada, y esta escalada de buen nivel volvió a darme una inyección de moral.

La arista sur de l’Aiguille Noire de Peuterey es uno de los recorridos de roca pura más bellos de todos los Alpes. Sólo un gran escritor podría evocar el poder de los pilares titánicos que la sujetan, la elegancia de sus torres, el cálido color de su granito…

Incluso el alpinista más experimentado se queda intimidado ante este gigantesco yacimiento de roca que la mano de la naturaleza parece haber moldeado con arte salvaje.

Estéticamente sin rival, muy larga y mantenida, la arista sur no es, a pesar de todo, una escalada de primer orden. La reputación de dificultad que todavía poseía en 1947 era, sin embargo, muy superficial. Con Marillac, rodeados por un tiempo amenazador, apenas necesitamos nueve horas para recorrerla, y eso a pesar de una grave confusión en el itinerario. Luego, cordadas fabulosamente rápidas la han escalado en menos de siete horas. He vuelto a ascender la arista sur otras cinco veces como guía profesional y la conozco muy bien. La mayoría de los clientes que he llevado allí eran alpinistas de una habilidad modesta; a ninguno se le hizo especialmente grande, lo que sin duda sí habría ocurrido en caso de tratarse de una auténtica ascensión de sexto grado.

Aunque esta prueba no era muy concluyente, la gran facilidad con la que me vi evolucionar en la Aiguille Noire me devolvió la confianza en mí mismo y decidí seguir a Lachenal al Eiger.

El periodo de tiempo libre que mi amigo quería utilizar para nuestra tentativa se aproximaba. En esas fechas, yo normalmente hubiera debido ocuparme de la recepción de los asistentes a un curso para «aspirantes a guías». Pero, con mucho espíritu deportivo, el director de la Escuela Nacional, René Beckert, me dio permiso para que pudiera ausentarme.

Desafortunadamente, me hice un esguince de tobillo durante el descenso de la Aiguille Noire, y esta herida tardó en curar. Cojeaba un poco y hubiera debido tomarme algunos días de descanso. Pero me era imposible descansar durante la primera mitad del curso y después pedir un nuevo permiso para irme a luchar con la famosa pared del Oberland bernés. Me arriesgaba a escuchar de nuevo la frase de mi capitán, quien, a la vuelta de la cara norte de los Drus, indignado porque había efectuado la ascensión después de haber estado enfermo la semana anterior, escribió: «O se está malo o no se está». De hecho, la gente corriente no imagina que, para realizar un deseo excepcional, algunos hombres, cuando están enfermos o heridos, pueden encontrar en el fondo de ellos mismos una fuerza insospechada que les permite dominar el mal.

A pesar del dolor, arrastrando la pata como la cola de una caravana, continuaba realizando mi trabajo. ¡Pero el cielo estaba conmigo! El tiempo se volvió muy malo y nuestra actividad se redujo a ejercicios en las aulas o en las inmediaciones de los valles. Así, pude cuidar mi tobillo e incluso conseguir que se curase.

Por su parte, Lachenal, aprovechando al máximo el buen tiempo que tuvimos a comienzos de esta temporada, había acumulado grandes escaladas, realizadas en tiempos sensacionales, e incluso había logrado la cuarta ascensión del espolón central de las Grandes Jorasses. Se encontraba en una forma asombrosa y estaba repleto de fuerza y jovialidad. Todavía puedo verle llegando a los refugios con su paso felino y con su delgado y bello rostro iluminado por unos ojos llenos de alegría e inteligencia. Se reía de todos y contaba constantemente chistes verdes o absurdos, derramando a su alrededor una vitalidad que, en un segundo, llenaba de calor el ambiente.

Nuestra tentativa al Eiger se anunciaba del mejor modo posible. Pero el tiempo, que era pertinazmente malo, parecía forzarnos a que nos replanteáramos la cuestión. La víspera del día previsto para nuestra partida, el cielo empezó a despejarse. Había nevado en las cumbres, pero, más abajo, la montaña parecía estar en buenas condiciones. De todas formas, la suerte estaba echada y había que intentar la aventura.

El alpinismo no se considera generalmente como un deporte, lo que a veces parece discutible. Sea lo que fuere, esta actividad se diferencia del resto de los deportes por el hecho de que el hombre, en lugar de enfrentarse a otros hombres, con el vano deseo de superar a su semejante y sin duda de poder pregonarlo, lucha contra las fuerzas de la naturaleza y su propia debilidad.

Salvo excepciones bastante raras, al alpinista no le espera la gloria, incluso ningún espectador puede animarle. Sin otro testigo que su compañero de cordada, en la soledad y el silencio de la montaña, se bate por la única satisfacción de vencer el obstáculo que se ha impuesto, sólo por el orgullo de sentirse fuerte y valiente. Ningún juego está tan desprovisto de las contingencias humanas, ninguna actividad es más pura, más desinteresada que el alpinismo en su forma primitiva, y es precisamente en esta sencillez, en esta pureza, donde residen su grandeza y su seducción.

Pero aunque se mueven cerca del cielo, en la pureza infinita de un mundo de luz y de belleza, los alpinistas no son ángeles. Siempre son hombres y su corazón sigue manchado por la maldad del mundo del que proceden y al que, pronto o tarde, deberán volver.

Bien pocos son los que permanecen insensibles a las seducciones de la gloria cuando, por fortuna, ésta viene a acariciarlos con su ala.

Es un hecho innegable: siempre ha reinado entre los mejores escaladores cierto espíritu competitivo y la conquista de ciertas cumbres y de ciertas paredes, incluso su primera o segunda repetición, a veces ha sido objeto de una rivalidad tan apasionada, tan violenta y tan mezquina como las peores batallas de un estadio. ¿No se han visto alpinistas injuriarse e incluso agarrarse del cuello a pie de las paredes? Otros, para eliminar a su competencia, emplean todos los medios, incluso los menos nobles, como darse malas informaciones, esconder o robar el material, ¡y hasta cortar la cuerda!

Lachenal y yo siempre hemos juzgado tales excesos profundamente despreciables y yo quedaría eternamente sorprendido de que hombres que han escogido una actividad donde el móvil debería ser la búsqueda de la grandeza, puedan dar pruebas de un comportamiento tan mezquino. ¡Les hubiera convenido más decantarse por las carreras de bicicletas!

Creo poder decir que la carrera de nuestra cordada ha estado excepcionalmente poco marcada por el espíritu de competición. Es por ello por lo que sólo hemos realizado un pequeño número de primeras ascensiones. Sin embargo, en esa época las posibilidades en este campo eran todavía grandes.

La repetición de los mejores itinerarios de los Alpes nos parecía tan apasionante como la conquista de paredes menores más o menos olvidadas en algunos rincones. Por otra parte, y si se quiere reflexionar sobre ello, la mayoría de las murallas y de las aristas conquistadas en el transcurso de estos quince últimos años ha guardado su virginidad durante mucho tiempo, de la misma manera que muchas chicas feas, mucho menos porque fueran difíciles de conquistar que porque carecieran de atractivo. ¡Qué decir de las minúsculas paredes y de los subespolones en los que algunos escaladores buscan hoy su gloria! Tales «hazañas» no tienen otro atractivo que el de dar a sus autores el efímero renombre que puede proporcionar una prensa ignorante de los auténticos valores, pero sin duda no les aporta nada más.

Algunos dirán tal vez que, aunque hemos renunciado a ser los primeros, nuestro espíritu competitivo se ha manifestado en perseguir realizar horarios sensacionales, lo que constituye una aportación particularmente estéril. Evidentemente, me sería difícil contradecirlos. Sin embargo, estoy seguro: Lachenal sólo escalaba tan deprisa porque rebosaba vitalidad, porque la velocidad de ejecución implica necesariamente virtuosismo, y él era un bailarín de las cimas al que le encantaba vencer los obstáculos y desafiar la gravedad. Por otra parte, ¡cuántos de esos horarios fantásticos se ignoran por todos! ¡Cuántas de sus ascensiones que comenzaron a una velocidad de meteorito se transformaron enseguida en un lento paseo de turistas prendados por la belleza del paisaje! En cuanto a mí, electrizado por el poder magnético de mi amigo, me dejaba a veces atrapar por el juego. En ocasiones, también seguía con la lengua fuera y protestando con todas mis fuerzas. Sí, sinceramente, creo poder decir que el espíritu competitivo nunca nos ha atenazado demasiado fuerte. Sin embargo, no siempre pudimos deshacernos completamente de él, especialmente en el Eigerwand.

En aquel mes de julio de 1947 no ignorábamos que, además de nosotros, algunos escaladores ansiaban también probar sus fuerzas en la cara norte del Eiger. En el fondo de nuestro corazón, deseábamos que los acontecimientos nos permitieran ser los primeros en renovar la hazaña de los austroalemanes.

La cordada que más podía hacernos la competencia era la formada por los cuatro escaladores de París que, el año anterior, se nos habían adelantado en el espolón de la punta Walker. Esta cordada estaba dirigida por el más notable de los alpinistas franceses de la preguerra, el veterano Pierre Allain, a quien acompañaban virtuosos y muy entrenados escaladores de roca. Además, iban provistos de un material ultramoderno, disponían de mucho tiempo y parecían tener grandes posibilidades de éxito. Pero les faltaba una mayor experiencia en el hielo y un entrenamiento más adecuado de alta montaña.

Pierre Allain, el más notable de los alpinistas franceses de la preguerra.

Desde la temporada anterior, una amistosa rivalidad nos enfrentaba a los parisinos, y daba la impresión de que también este año, como tenían más tiempo libre, nos precederían.

El azar nos favoreció: tres miembros de la cordada de París habían llegado a Chamonix hacía varios días, pero Allain, informado de las malas condiciones atmosféricas que reinaban en los Alpes, había decidido aplazar su llegada.

El tiempo, que se despejó notablemente el mismo día en el que por fin podíamos partir, nos permitió adelantarnos a nuestros competidores.

El viaje hacia el Oberland se efectuó muy democráticamente: en ferrocarril. Nuestra impaciencia de jóvenes pura sangre fue sometida a una dura prueba por las largas horas de inactividad necesarias para atravesar Suiza. A Lachenal, sobre todo, le pareció interminable este viaje. Yo estuve leyendo, pero como a él no le gustaba leer estuvo fumando sin parar. En el tren de cremallera de la Scheidegg, aunque nuestros carnés profesionales estaban en regla, no se nos permitió pagar la tarifa especial de guías: un punto negativo para la buena acogida que se dice que suelen dar los suizos a los extranjeros. Por fin, el 14 de julio, a las diez de la mañana, llegamos a la Kleine Scheidegg. Muy cerca de nosotros la pared norte del Eiger se elevaba sombría, salvaje y majestuosa.

La había admirado tantas veces en fotografías que creía que al verla me resultaría familiar. A duras penas pude reconocerla, porque me pareció mucho más formidable de lo que había imaginado. El corazón se me encogió. Observando apasionadamente aquellas paredes gigantescas, Lachenal y yo intercambiamos impresiones. Lo único que hice fue murmurar como un tonto:

—Contemplado desde aquí, esto parece imposible. Tendremos que verlo más de cerca.

Lachenal, que ya había visto el Eiger en invierno, parecía desagradablemente impresionado por el aspecto liso y dolomítico que presentaba en verano. Rascándose la barbilla, en un ademán que frecuentemente solía adoptar, gimió bromeando:

—¡Vaya, vaya, esto es tan liso como mis nalgas…! ¡Si mi madre lo viera!

Pero la primera impresión se disipó poco a poco. Pronto, nuestra costumbre de abstraernos de la sensación de verticalidad y la ausencia de relieve que da una visión de frente, nos permitió apreciar más objetivamente a nuestro adversario. Mil detalles comenzaron a surgir y no nos costó demasiado adivinar el itinerario seguido por los primeros triunfadores, así como los puntos característicos de su avance: la travesía Hinterstoisser, los dos neveros, la Rampa y la Araña.

El cielo era de un azul muy intenso y sólo unas pocas nubes vaporosas permanecían pegadas a los flancos de la montaña. Todo auguraba un largo período de buen tiempo. Por el contrario, las condiciones de la muralla parecían muy poco favorables: una capa de nieve reciente blanqueaba la cima y las paredes relucían por la humedad.

La prudencia nos hubiera aconsejado esperar uno o dos días antes de iniciar la escalada, porque, de esta forma, gracias al calor, la pared se habría podido secar algo. Sin embargo, nosotros preferimos no perder ni un solo día de buen tiempo, decidiendo respetar el plan original y atacar la montaña aquel mismo día.

La documentación de la que disponíamos se limitaba a un relato de Heckmair, aparecido de forma resumida en la revista Alpinisme, y a algunas informaciones contradictorias e imprecisas sacadas de aquí y de allá. Todo ello, por supuesto, sólo nos daba un conocimiento bastante incompleto del problema. Sin embargo, a falta de algo mejor, deberíamos establecer un plan de ataque partiendo de estos datos.

De estas informaciones habíamos deducido que la parte inferior del Eigerwand era muy fácil hasta la travesía Hinterstoisser, donde rápidamente las dificultades de tipo principalmente glaciar se combinan con pasajes rocosos situados entre la Rampa y la Araña. Éstos son el verdadero «hueso» de la pared, mientras que la parte cimera es, de nuevo, relativamente sencilla.

Considerando exactos estos datos, habíamos decidido atacar a mediodía, de forma que llegásemos a vivaquear inmediatamente después de la travesía Hinterstoisser, que equiparíamos con cuerdas fijas. Así, en caso de que cambiase el tiempo, podríamos batirnos en retirada fácilmente. Partiendo de allí pensábamos que, gracias a nuestra buena técnica en hielo, alcanzaríamos la parte alta de la Rampa antes del final de la mañana, lo que nos permitiría llegar a la cumbre la misma tarde. La última sección de la muralla podía ser escalada de noche si hacía falta. En 1947 era muy audaz lanzarse a la segunda ascensión de una pared todavía muy cargada de misterios y de leyendas, que después de haber ocasionado la muerte de ocho alpinistas, había exigido más de tres días de esfuerzos desesperados a sus primeros ascensionistas.

Una vez tomada esta decisión, volvimos a subir al pequeño tren de cremallera del Jungfraujoch para subir hasta la estación de Eigergletscher, que constituye el mejor punto de partida para el Eigerwand. Allí, tomamos una sabrosa comida que nos habíamos traído de Francia, debido tanto a nuestra pobreza como a nuestra carencia de divisas. Dejamos una mochila con ropa y víveres para el regreso, y una nota explicativa en la que, sin decir dónde íbamos, pedíamos al gerente que la abriera en caso de que no hubiéramos regresado antes de tres días. Después, volvimos resueltamente nuestras espaldas al mundo de los hombres.

Recorrimos el pie del muro siguiendo un corto camino lleno de piedras pequeñas, y a la una y cinco encontramos un lugar idóneo para empezar la escalada. Inmediatamente, comenzamos a subir. Las dificultades eran escasas y, provisionalmente, la cuerda iba guardada en mi mochila. Como el objetivo de esta primera jornada no estaba muy lejos, disponíamos de mucho tiempo y, por eso, subimos despacio para evitar toda fatiga inútil. Las paredes más grandes de los Alpes no presentan dificultades técnicas superiores al resto; al contrario, algunas más abruptas pero más cortas presentan una escalada que reclama mayor acrobacia y refinamiento. Lo que da un valor superior a ascensiones como la Walker o el Eiger y les confiere un carácter de aventura es su gran altura y la enorme cantidad de tiempo que exige su escalada. En estas murallas, los escaladores están gravemente expuestos a los caprichos del cielo. En caso de tormenta, sobrepasada cierta altitud, se hace extremadamente arriesgado volver hacia atrás, hasta tal punto que la mayoría de los alpinistas prefiere abrirse camino a toda costa hacia la cumbre.

Aunque la experiencia haya probado que los hombres arrinconados por la muerte consiguen triunfar a menudo gracias a la valentía y a la energía que da el instinto de conservación, en las grandes murallas el mal tiempo es un peligro considerable. Y como los progresos de la meteorología no permiten conocer con certeza el tiempo del día siguiente, e incluso de la misma tarde, de entre los alpinistas de vanguardia capaces de afrontar las mayores dificultades sólo aquéllos de espíritu más aventurero y de corazón más audaz han aceptado afrontar estas paredes.

Pero aquel día las condiciones atmosféricas se anunciaban excepcionalmente favorables; el tiempo se había despejado progresivamente, soplaba una ligera brisa del norte, el cielo mostraba un azul límpido; todo estaba asociado para hacernos creer que no vendría ninguna tormenta a turbar nuestra ascensión. Ciertamente, la suerte estaba con nosotros…

Gracias a estos excelentes augurios, felices y serenos nos elevamos por la pared más alta y mortal de los Alpes.

Mientras ascendíamos, charlábamos sin parar. Por un efecto óptico muy conocido, la pendiente, vista desde abajo, ya no aparece tan vertical y el relieve se nota mucho más. Por otro lado, aquel día me pareció que la pared presentaba menos dificultades y, bromeando, dije:

—Esto empieza a humanizarse. Incluso temo que lleguemos arriba antes de que anochezca.

A pesar del optimismo proporcionado por la serenidad del cielo, nos preocupaba la calidad de la roca y, sobre todo, las frecuentes caídas de piedras que, continuamente, resonaban en la montaña.

De momento, nos encontrábamos en un terreno de rocas calcáreas muy lisas y compactas que formaban pequeños muros cortados por viras. Debido a la escasa altura de estos obstáculos, avanzábamos cómodamente. Sin embargo, más arriba, los pequeños muros se transformaban en paredes y, por eso, tendríamos que enfrentarnos a una escalada de una técnica completamente distinta a la del granito de la zona de Chamonix, al que estábamos acostumbrados. Por otra parte, temíamos encontrarnos en el Eiger en un terreno nuevo.

Lo que nos inquietaba más eran los desprendimientos de piedras. De momento, sólo se trataba de pequeños guijarros aislados y, cuando los oíamos silbar, nos pegábamos a las paredes. A pesar de todo, estos desprendimientos nos ponían un poco nerviosos, porque nos recordaban que toda la ladera podía verse, de un momento a otro, inundada por avalanchas de piedras de las que no podríamos escapar.

Cuando estábamos acercándonos a la Rote Fluh, oímos sobre nuestras cabezas unas detonaciones, viendo pasar a nuestra izquierda algunos bloques de piedra que acabaron rompiéndose en pedazos cincuenta metros más abajo. El polvo llegó hasta nosotros desprendiendo un olor a pólvora. ¿No era éste, acaso, el perfume de las grandes batallas?

Después, encontramos las primeras señales del paso del hombre: un gorro roto y alguna ropa vieja hecha trizas. Posiblemente, estas cosas pertenecieron a los que perdieron su vida en la inútil conquista de este mundo de roca. Una tristeza indescriptible surge de estos residuos. Por un instante desfiló por mi mente todo lo que había leído acerca de las tragedias del Eiger. Volví a ver las fotografías de los héroes caídos: rostros iluminados que agonizaron en esta montaña.

Por una siniestra ironía del azar, encontramos junto a las huellas de los que murieron tratando de hallar la alegría de sentirse aún hombres en un mundo en el que la máquina domina, numerosos restos de los trabajos de construcción del ferrocarril de la Jungfrau.

Intentamos descubrir el agujero donde fueron arrojados los escombros producidos al perforarse el túnel, desde el que partieron, posteriormente, las inútiles expediciones que intentaron salvar a Kurz y a sus compañeros.

A nuestra derecha, vimos dos barras metálicas clavadas en la roca, pero nada más…

Por fin, y después de salvar un muro más alto que los anteriores, llegamos hasta un auténtico muro en el que una cuerda, ennegrecida por el tiempo, se balanceaba suavemente con la brisa.

Los problemas empezaban a surgir y debíamos atarnos. Después de dejar atrás un tramo muy difícil, Lachenal llegó a la parte extraplomada del muro. Como el paso presentaba dificultades, pensamos utilizar aquella cuerda abandonada para facilitar, sin duda, los ascensos y los descensos; pero, debido a su mal estado, mi compañero prefirió pasar usando la técnica de la escalada libre. Sin embargo, en aquella roca lisa con escasos salientes no resultaba fácil. Tres viejas clavijas, de aspecto bastante sólido, nos facilitaron las cosas. Había que tener en cuenta que nuestras mochilas pesaban mucho y, por eso, esta fisura desplomada me pareció algo realmente serio. Un poco más adelante, la travesía Hinterstoisser surgía a nuestra izquierda.

El paso se encontraba totalmente empapado por el agua que caía de la parte superior del obstáculo. En el lugar encontramos varias cuerdas medio podridas, pero estaban tan deterioradas que ni por un segundo se nos ocurrió tocarlas. Esta «travesía aérea» parecía muy complicada y Lachenal optó por dejarme su mochila mientras se abría paso, encontrándose muchas clavijas bien colocadas. Louis, a pesar del agua que caía sobre su espalda, consiguió avanzar con bastante rapidez.

Desgraciadamente, nuestra cuerda era demasiado corta y nos vimos obligados a hacer una reunión antes de terminar el paso. Decidimos fijar a una clavija la cuerda que habíamos traído para el caso de una retirada.

Una vez hecho esto, empecé a subir con dos mochilas a mi espalda. Pero como las correas no eran lo bastante largas para dos mochilas, enseguida empecé a notar que me cortaban la circulación de los brazos. En estas condiciones, me costó mucho alcanzar a mi amigo. Aquello no era más que el principio. Más arriba, en una especie de couloir vertical, la presión de las correas me hizo sudar tinta. Fue un alivio verme, por fin, sobre la plataforma en la que Lachenal, con un cigarrillo encendido, me recibió burlonamente diciendo:

—Señor guía, ¿qué le parece nuestro dormitorio?

En aquel momento, pensé que el lugar era perfecto. La plataforma era tan amplia que podíamos estirarnos por completo. El suelo, claramente preparado por el hombre, carecía de protuberancias rocosas. Además —y éste era un detalle muy importante— la plataforma estaba cubierta por un resalte que la protegía de las piedras y de la lluvia. No podía pedirse nada mejor en plena pared norte del Eiger, y aquella noche este nido de águilas me pareció más suntuoso que un palacio.

Eran las seis de la tarde. Mientras franqueábamos la Hinterstoisser, la bruma que subía del valle había empezado a rodearnos, aunque sólo se trataba de los clásicos cúmulos propios del buen tiempo. Aquellas nubes, en vez de inquietarnos, reforzaron nuestro optimismo. Con el frescor de la tarde, las nubes adquirieron una tonalidad rosa por efecto de los últimos rayos de sol. Pronto desaparecerían fundiéndose con el cielo.

Sin apresurarnos, preparamos nuestro vivac. Ante todo, debíamos poner en orden las cosas que había en el suelo: ropa vieja, latas de conserva y todo tipo de clavijas abandonadas por los alpinistas que, después del primer intento de Hinterstoisser y de Kurz, subieron hasta este lugar con la esperanza de conquistar el bastión. ¿Cuántos escaladores habían dormido aquí, empapados y muertos de frío, después de la amarga derrota? ¿Y cuántos murieron por querer emular durante unas horas la apasionante vida de los conquistadores?

En un rincón encontramos una caja metálica cuidadosamente cerrada. Contenía algunas inscripciones en alemán. Nosotros añadimos un papel en el que se constataba nuestro paso y se daban algunos datos para la expedición parisiense que debía seguirnos.

Gracias a que trajimos, con mucho esfuerzo, gran cantidad de víveres, pudimos alimentarnos sin restricciones. Después de comer hasta la saciedad, nos pusimos nuestro equipo de vivac: chaqueta de pluma, cagoule impermeable y; un verdadero lujo para nosotros, unos sacos dobles de patatas que nos protegían las piernas. Como era de esperar, estos «pies de elefante» último modelo no iban a llegar muy lejos, porque, tras proporcionarnos un gran confort aquella noche, quedarían abandonados allí por la necesidad que había de aligerar al máximo el peso en nuestra carrera hacia la cumbre.

Por la noche, la niebla se desvaneció por completo y el cielo se llenó de estrellas. Apretados contra la pared, con los pies colgando en el vacío, tan tranquilos como en la víspera de una fácil escalada clásica, dejamos que penetrara en nuestro ánimo la extraña poesía de aquellos lugares. En el cielo brillaban miles de estrellas. Pensé en los solitarios pastores de todo el mundo que, en este momento, también las estarían contemplando. ¿Acaso no había soñado ser pastor y dormir bajo las estrellas?

Pero, bajo nuestros pies, otras luces nos recordaban que los hombres están allí, casi tan cerca que pueden oírnos, tan cerca y sin embargo tan lejanos. En sus chalés de madera, pareciendo surgidos de otro tiempo, los montañeses ponen fin a una larga jornada. Algunos todavía están ordeñando las vacas de vientres hinchados por la hierba fresca; otros, ya inclinados sobre su plato, dan buena cuenta de la rústica alimentación. Más a la derecha, en el fondo del valle, en los grandes hoteles de Grindelwald, de solemne tristeza, los turistas destilan un elegante aburrimiento o bien se abandonan a la ruidosa fiesta de las tabernas y de las pistas de baile. Algunas veces el ruido de un claxon, el ladrido de un perro o la llamada de un vaquero suben hasta nosotros.

Pero en cualquier instante otros sonidos nos arrancan de esta dulzura bucólica y nos recuerdan el mundo hostil en el que nos hemos aventurado. La montaña resuena con mil crujidos; un torrente furioso muge a nuestra derecha y, de cuando en cuando, desprendimientos de piedras producen violentas detonaciones.

Impresionados por aquel insólito ambiente lleno de poesía, casi no hablamos. Lachenal perdió en aquellos momentos su locuacidad y permaneció fumando en silencio. Para festejar este vivac ideal, hice algo poco corriente: también encendí un pitillo.

Rápidamente nos invadió el sueño; nos tendimos en nuestra cama de piedra y, apretados el uno contra el otro, dormimos como niños.

A las cuatro de la mañana encendimos el hornillo. Al poco rato, aún de noche y con el silencio de la montaña, nos dispusimos a partir. Por un instante, me pregunté qué pensaría la gente al ver nuestras luces. Sin embargo, me di cuenta de que era muy poco probable que a esa hora hubiese alguien mirando al Eigerwand o pensando en nosotros.

Repentinamente, me abrumó la inmensa soledad que pesaba sobre nosotros, y comprendí la hostilidad de este mundo y la locura de esta aventura. Lo veía con una claridad espantosa. ¿Por qué continuar esta disparatada empresa? Aún podía rebelarme, gritar a Lachenal que estaba chiflado, decirle que me daban miedo las rocas heladas y que deseaba huir hacia el calor y la vida.

Pero no lo hice. Una fuerza misteriosa me impidió actuar. En el fondo, sabía que era demasiado tarde para volverme atrás. Mi suerte ya estaba echada: había que vencer o morir.

Vimos el lento amanecer de un día radiante; luego, preparados para el combate, nos lanzamos a él.

Unas placas cubiertas de una fina capa de hielo nos condujeron hasta la pendiente de hielo del primer nevero. Lo cruzamos rápidamente y desembocamos en el muro que nos separaba del segundo nevero. Al estudiar desde lejos la pared, habíamos pensado franquear esta dificultad por un delgado paso de hielo. Una vez allí, lo vimos: se encontraba a nuestra derecha. ¡Qué poco atractivo nos pareció en ese momento! Si queríamos superarlo, haría falta un minucioso, lento y pesado trabajo de talla. Era la única solución, porque las rocas que nos dominaban carecían de fisuras y parecían infranqueables.

Sin embargo, un poco más a la izquierda del paso de hielo, la pared rocosa formaba un diedro obtuso. No sabíamos lo que había en el fondo del diedro y Lachenal fue a echar una ojeada. Me hizo una señal para que me acercara. Lo único que había era un diedro extraplomado recorrido por una delgada fisura. A pesar de que su aspecto no era nada atractivo, él pensó que era posible pasar y, rápidamente, se quitó los crampones. Primero se elevó un poco por la cara izquierda del diedro y, después, emprendió una difícil travesía hacia la derecha. Una primera clavija, que no quedó demasiado bien fijada, le permitió mantener el equilibrio para hacer caer un gran bloque inestable. Indudablemente, nadie había pasado por allí. Una segunda clavija, más insegura todavía, le dio confianza suficiente para intentar una salida bastante arriesgada. Como no había ninguna fisura en la que poder colocar una tercera clavija, Lachenal intentó una salida audaz: colocó la punta del pie en un minúsculo saliente y, con el cuerpo pegado a la pared, mantuvo el equilibrio con la mano izquierda gracias a una presa diminuta. Después, estiró los dedos de la mano derecha y, al mismo tiempo, extendió lentamente las piernas, hasta que sus dedos encontraron un punto al que poder aferrarse con fuerza. Tras algunos movimientos muy rápidos, logró pasar.

Como yo iba cargado con las dos mochilas, no sentí ninguna vergüenza de utilizar la cuerda para llegar hasta donde estaba mi amigo.

Después, franqueamos otro paso difícil. Al llegar al final, Lachenal se encontró un pitón con anilla, dejado por alguno de nuestros predecesores, que él aprovechó para montar una buena reunión.

Habíamos llegado a la orilla derecha del couloir de hielo. En una situación normal, lo lógico hubiera sido aprovechar aquel momento para calzarse los crampones y remontar con ellos el couloir. Sin embargo, en aquellas circunstancias, sólo un acróbata hubiera podido ponerse los crampones. Además, la pendiente que nos esperaba parecía muy inclinada. La placa del lado izquierdo era bastante lisa, pero parecía conducir a una buena cornisa desde la que podríamos alcanzar sin grandes dificultades la parte inferior del nevero, Lachenal, que desde los primeros pasos había entrado ya en calor, empezó a luchar con la placa. La roca era muy compacta y los puntos de sujeción estaban dispuestos como en un tejado de pizarra.

Como la inclinación era relativamente moderada, pudimos avanzar. Louis, maestro en escaladas de este tipo, se encontraba allí como pez en el agua. Desplegando sus cualidades de equilibrista, alcanzó rápidamente lo que, visto desde abajo, parecía una vira. Entonces, se volvió para gritarme:

—Aquí no hay ni vira ni nada que se le parezca. Sólo veo un par de presas que pueden utilizarse y no hay manera de colocar un pitón. Ten cuidado al subir, porque si te caes, no estoy muy seguro de poder sostenerte.

No hace falta explicar la impresión que me causó lo que me decía mi amigo, y por eso le contesté:

—Oye, Lili, si tan mal está, baja otra vez y pasaremos por el hielo.

Pero Lachenal gritó furiosamente:

—¡Miedica, no podemos perder tiempo! ¡Pasarás! Venga, date prisa.

Cuando llegué, pude comprobar que, efectivamente, había una ligera depresión en la que uno podía agarrarse sin demasiado esfuerzo, pero no existía ni la más mínima fisura en la que hundir un pitón ni tampoco salientes rocosos donde asegurarse. Lo que más me preocupó fue que, a continuación, en vez de hacerse más fáciles, las placas se ponían más verticales y estaban además recubiertas en gran medida por verglás.

El formidable vacío se abría bajo nuestros pies y la falta total de seguridad me impresionaba hasta el punto de darme náuseas. Experimenté una sensación comparable a la que debe tener un ladrón que se lanza imprudentemente a la pendiente demasiado pronunciada de un tejado ¡y no puede ni subir ni bajar!