Prácticas de aseguramiento en roca.

Durante el verano de 1945 mi destino cambió. El alpinismo, que hasta entonces había sido la afición dominante de una vida aún sin definir, se convirtió en mi pasión, en mi tormento y en mi trabajo.

El tiempo era excepcionalmente bueno y estable. Durante la semana, junto con los otros instructores, llevábamos a nuestros alumnos todos los días hasta las cumbres. Aunque no eran ascensiones de gran categoría, resultaban largas y difíciles, y lo lógico era que el sábado, tras haber realizado cuatro o cinco escaladas sucesivas, hubiera tenido un merecido descanso. Pero no ocurría así: en lugar de calmar mi pasión, estas escaladas no hacían más que exaltarla, y aspiraba a emplear mis energías intactas en combates más duros.

El fin de semana, a veces sin haber pasado ni un momento por mi casa, partía de nuevo hacia las cumbres con el primero que aceptaba seguirme. Cuando, con el alba del domingo, el disco del sol aparecía detrás de las brumas azuladas de la lejanía haciendo enrojecer repentinamente las mil llamas de piedra que hay por encima de la tierra de los hombres y lanzándolas hacia el cielo, nosotros ya luchábamos desde hacía tiempo persiguiendo la grandeza y la belleza.

Acumulaba ascensiones a un ritmo vertiginoso, realizando cinco o seis seguidas. Incluso otras veces, cuando estábamos de vuelta en el refugio antes de mediodía, me esforzaba por convencer a un amigo para acabar la jornada con una nueva escalada. Nada era más importante para mí. Esta pasión frenética me devoraba por completo. Viviendo a las puertas del cielo, había olvidado que pertenecía a la tierra. Mal alimentado por el ejército, estaba tan delgado que daba miedo, mis ojos parecían inmensos y mi cara estaba demacrada. El equilibrio en mi casa se estaba rompiendo: cansada de que prefiriese la montaña a ella, mi mujer amenazaba con dejarme. Pero nada me afectaba, ni el cansancio ni las penas del corazón. Las cimas estaban allí, centelleantes bajo la luz, y su llamada era más fuerte que mi razón.

En esta época, los oficiales de la Escuela de Alta Montaña eran todos más o menos alpinistas y Édouard Frendo, que dirigía una parte de los cursos, era uno de nuestros mejores montañeros. Con excepción de uno, todos estaban muy dispuestos y se mostraban muy comprensivos con las tareas voluntarias, incluso se diría manifiestamente humillados en relación con los monitores asalariados. Peor pagado, yo vivía prácticamente como un civil. Aparte de la instrucción, a la que me entregaba con la misma pasión que al resto de actividades, no se me pedía casi nada. La vida hubiera sido maravillosa sin cierto capitán mezquino y puntilloso al que, no contento con aburrirnos con discursos y conferencias sin fin, se le metió en la cabeza hacerme respetar un poco más la disciplina militar.

Alpinista timorato y mediocre, envidiando sin duda mi facilidad y mis éxitos, comenzó a buscarme las cosquillas con detalles ridículos. La primera vez la tomó conmigo porque no llevaba ni galones ni insignias, pero así y todo, el motivo no era demasiado importante para dejarme sin mi día libre de domingo. La segunda vez consiguió sorprenderme sin la boina a diez metros de los cuarteles; eso era, o parecía ser, un crimen, una actitud de dejadez, una falta de respeto incalificable, y me advirtió que desde ese momento no podría salir más a la montaña en domingo sin pedir permiso. Afortunadamente, el comandante no me lo negó jamás.

Finalmente, ¡un día triunfó mi enemigo! Durante la semana, una violenta fiebre me tuvo abatido pero, el viernes, las fuerzas comenzaron a refluir a cálidos borbotones en mis músculos. El cielo estaba de un azul de sueño. Allí arriba, la montaña me llamaba con voz potente. Me fue imposible resistir. Con las piernas todavía un poco flojas, bajé al pueblo en busca de un compañero. En la plaza de correos, entre las grises construcciones sin estilo y sin gracia, la multitud disfrazada del Chamonix estival se agitaba en todos los sentidos. En mitad de gordas mamás en pantalón corto y de jefes de oficina ataviados con gorras de carnaval, me encontré por casualidad con un alpinista parisino de cuyas dotes de escalador de roca me habían hablado muy bien: el doctor Jacques Oudot.

Oudot fue, más tarde, uno de mis compañeros de la expedición al Annapurna, en la que su coraje y su abnegación fueron ejemplares. Pero en esa época apenas le conocía. A primera vista, este hombre, ya famoso cirujano, no tenía para nada el físico de un escalador virtuoso. Pequeño, achaparrado, casi calvo, con la tez pálida y nada guapo de cara, parecía mucho más un hombre de ciudad marchitado por el aire maloliente de los laboratorios y de los hospitales. Pero, cuando te acercabas a él, tanto sus pequeños ojos oscuros, profundamente hundidos en las órbitas, como toda su persona, desprendían una extraordinaria impresión de energía. De hecho, es uno de los alpinistas más valientes que he conocido jamás, y su asombrosa fuerza era desproporcionada si se comparaba con su físico.

Desde el primer contacto, le tomé una gran simpatía y, sin preámbulo alguno, le pregunté si quería venir conmigo a intentar la cara norte de los Drus.

A pesar de la gran reputación que encerraba todavía esta pared, aceptó sin dudar. En aquel tiempo, la cara norte de los Drus sólo había sido escalada cuatro veces. Todas las cordadas habían debido vivaquear y el pasaje clave, la fisura Allain, pasaba por ser una de las más difíciles de los Alpes. Previendo pasar la noche en las plataformas del pequeño glaciar suspendido que corta la pared a media altura y que se llama el nicho, habíamos cogido el primer tren para el Montenvers, y a media mañana subíamos lentamente, bajo un sol implacable, a través de los empinados pastos cubiertos de rododendros.

El aire estaba lleno de esa lánguida suavidad que confiere el viento del sur y nos parábamos a menudo. Oudot estaba feliz como un crío y parecía que había rejuvenecido diez años. Cuando sonreía, su aspecto un poco torpe y tosco se transformaba en una asombrosa dulzura.

A pesar del calor agobiante y de los restos de cansancio dejados por la enfermedad bastante misteriosa que me tuvo fuera de combate durante varios días, comenzamos la escalada en las primeras horas del mediodía. Mientras progresábamos bastante lentamente por penosas fisuras, enormes ráfagas de piedras pasaban por encima de nuestras cabezas, desapareciendo en el vacío de trescientos metros que se abría por debajo de nosotros. El verano había sido seco y con el calor del final del día lo más normal eran las caídas de piedras.

Habíamos remontado la fisura Lambert cuando un desplome me pareció demasiado difícil para ser franqueado conservando sobre la espalda la pesada mochila que lastraba mis hombros. Estaba vuelto hacia atrás para confiar mi carga a Jacques, con la finalidad de poder izarla después con la cuerda. Ataqué el desplome, y presas que no había visto desde abajo me permitieron subir más fácilmente de lo que había pensado. Una superación más y pondría pie en un corredor poco inclinado, pulido por la erosión. Mi cabeza emergería entonces por encima del abismo. Pero fue entonces cuando me percaté de la existencia de un bloque gigantesco de unos treinta metros cúbicos que, colocado en mitad del hielo de el nicho, se puso a rodar hacia mí con un lento movimiento.

A toda velocidad, me acurruqué bajo el desplome esperando verle derrumbarse por el peso de la enorme masa de piedra. Se oyó un enorme estruendo. Llevado por su impulso como un saltador de trampolín, el bloque pasó a menos de un metro de mí, continuó su loca carrera durante veinte o treinta metros a lo largo de la pared para luego, con el zumbido que hubiera producido una bomba, abatirse volando sin parar hasta la morrena, desde donde se elevó rápidamente una nube de polvo.

Cinco alpinistas que se preparaban para instalar su vivac a cierta distancia me contaron más tarde que el bloque había cavado en el hielo un cráter de unos dos metros de profundidad.

Paralizados por el miedo, nos quedamos en el mismo sitio hasta que la helada nocturna fijó de nuevo la montaña, y sólo continuamos la escalada cuando la noche hubo alcanzado el silencio infinito de las estrellas.

Pero el corredor situado bajo el nicho se había transformado en un torrente debido a una jornada demasiado cálida. La oscuridad nos restaba habilidad y nos impedía escalar las placas más delicadas, situadas a ambos lados del corredor. Debimos subir por el mismo torrente y, completamente calados, alcanzamos el emplazamiento de nuestro vivac.

Desafortunadamente, el viento cambió. Venía del norte y se había tornado violento y glacial. En la cara en la que estábamos nos daba de frente y nos traspasaba.

En esta época, los alpinistas no disponían del cómodo material de vivac que, hoy, permite resistir casi sin sufrimiento las noches más glaciales. Además de la ropa que llevaba puesta para la escalada, sólo disponía, como protección suplementaria, de una malísima chaqueta de plumas apenas más caliente que un vulgar chándal y de un chubasquero impermeable remendado con innumerables trozos de esparadrapo. No tenía nada para proteger mis piernas, donde el pantalón mojado pronto se quedó tieso por el hielo.

Empapados como estábamos, la noche fue muy dura. En esta cara norte, el sol sólo da muy tarde por la mañana. Era imposible esperarlo. También debimos emplear mucho tiempo en desentumecer nuestros músculos y reemprender la escalada sobre una roca glacial. Algunos pasajes difíciles nos calentaron y estábamos peleándonos con la famosa fisura Allain cuando detrás de nosotros surgieron sucesivamente siete alpinistas. Por un singular efecto del destino, aquel día había en esta cara más hombres juntos de los que ésta había visto en toda la eternidad. Por su gracioso acento, reconocí que los cinco primeros eran de Niza, del famoso equipo que, desde hacía algunos años, había devorado las escaladas del Delfinado. Los otros dos eran guías de Chamonix: Félix Martinetti y Gilbert Ravanel, muy conocidos por su espíritu deportivo y su desinteresado amor por la montaña. Todos estos escaladores habían atacado al despuntar el día, calzados con ligeras alpargatas, sin llevar ningún material de vivac. Se elevaban con gran rapidez, que una simpática imitación pronto llevó a un grado extremo. Desafortunadamente, nuestra presencia en la fisura iba a detener su impulso, ya que intentando remontar penosamente este pasaje, permanecimos un tiempo exageradamente largo. Cansado de esperar, Martinetti, sin duda para poder mirar la parte más escarpada de la cara oeste, tomó una vira de la derecha. Cuando llegó al final de esta pequeña plataforma, le pareció posible escalar una fisura: después de algunos restablecimientos y dos pitones, estaba en una nueva vira veinte metros por encima. Acababa de descubrir el auténtico punto débil de la muralla; desde entonces, casi todas las cordadas han seguido este tramo. Inclinándose en el vacío, Martinetti me lanzó una voz de ánimo. Se nos había empotrado una mochila, estábamos todavía en plena faena en nuestra fisura, y los siete alpinistas pasaron sucesivamente por encima de nosotros. Más arriba, conseguimos alcanzar a nuestros rápidos antecesores y todos juntos efectuamos el descenso al refugio de la Charpoua.

Entonces, por segunda vez en veinticuatro horas, la muerte pasó a mi lado. Estábamos en un corredor casi vertical, yo bajaba el primero y Jeanne Franco acababa de reunirse conmigo en una pequeña plataforma. En ese instante, un violento ruido de piedras se oyó por encima de nuestras cabezas; grandes bloques bajaban a toda velocidad hacia nosotros, rebotando de una pared a otra en fantásticos brincos. Uno de ellos, con un peso de al menos siete u ocho kilos, se hundió entre nosotros.

No alcanzamos el refugio de la Charpoua hasta el principio de la noche. Después de la corta pero violenta enfermedad que me había mantenido en la cama a lo largo de la semana, esta dura escalada y este vivac glacial fueron una singular convalecencia y estaba anormalmente cansado.

Al día siguiente, hacia las nueve de la mañana, yo debía estar en la escuela de escalada de los Gaillands, pared rocosa situada a la entrada de Chamonix, para dar un curso a los cursillistas de la Escuela de Alta Montaña. Envueltos por el feliz ambiente que siempre reina a la vuelta de cualquier recorrido, engullimos algunos trozos de comida que aún quedaban en el fondo de la mochila y, tras tener la precaución de poner la alarma del antiguo despertador de la cabaña a las seis de la mañana, me tumbé sobre los jergones y me dormí rápidamente en un sueño sin sueños. Pero, cuando me desperté por la mañana, el reloj marcaba las ocho.

Prácticas de aseguramiento en roca.

Me invadió una violenta contrariedad. La verdad es que aunque yo no estuviera en el curso de escalada, la tierra continuaría girando y nadie me comería; pero mi sentido del deber se rebelaba. Era imposible estar en los Gaillands a las nueve, pero, corriendo como un loco, todavía podía llegar a las nueve y media, antes incluso de que el curso hubiera comenzado en serio. Sin perder un instante, arrojé mi mochila sobre la espalda y me precipité por la pendiente.

Bajé en un instante las placas empinadas de debajo del refugio, no sin asumir el riesgo de romperme el cuello. Con la agilidad de un rebeco, descendí a toda prisa las morrenas y, veinte minutos más tarde, estaba en el glaciar. Corriendo tan deprisa como si mi vida estuviera en juego, me bastó apenas más de media hora para llegar al Montenvers. Aún faltaban veinticinco minutos de descenso desesperado para que, empapado de sudor, con los pies ensangrentados, estuviera en Chamonix. Gracias a mi moto, algunos minutos más tarde llegué a los Gaillands…

Las primeras cordadas apenas empezaban a elevarse por la roca y, si hubiera estado limpio y afeitado, mi retraso habría pasado inadvertido. Pero mi cara estaba negra debido a una barba de tres días y un pedazo de mi pantalón colgaba lamentablemente, dejando ver una de mis nalgas. Lo confieso: mi aspecto no tenía nada que ver con la rígida elegancia militar. Viéndome así ataviado, a nuestro puntilloso capitán le atacó una irascible cólera. Con los ojos fuera de las órbitas, los pómulos rojos, su larga nariz apuntando hacia mí como una pistola, me tuvo firme durante más de diez minutos, dándome una lección de moral que ya hubiera sido ridícula para un soldado, pero que, tratándose de un sargento de veinticuatro años, cuya conducta en combate había sido citada como ejemplo, sobrepasaba lo increíble.

El furor y el desprecio hacían brillar mis ojos, mis dedos agarraban el pantalón para impedir que le diera un puñetazo. Pero me contuve. Este imbécil con galones me mandó enseguida a mi trabajo y, con una impecable media vuelta sobre mis pies, le di la espalda sin remisión, pero el espesor de su cerebro le impidió darse cuenta de la cómica situación.

Durante toda la mañana, bajo un sol plomizo y con la garganta encogida por una sed atroz, hice subir y bajar a los aprendices de escalador. A la hora de la comida, cuando me preparaba para descender, vi llegar a nuevos alumnos. Cuando les pregunté a qué venían, me explicaron, no sin algunos comentarios descorteses, que el capitán les había dado la orden de que vinieran a escalar conmigo durante todo el tiempo que durase la comida.

Sólo hay una cosa que de noción de lo que es el infinito: la tontería de algunas personas.

Fue durante esta temporada de 1945 cuando hice mis primeros recorridos con el que habría de convertirse en el maravilloso compañero de mis más grandes ascensiones alpinas: Louis Lachenal.

Le conocí a comienzos de la primavera, cuando debido a un permiso me detuve en Annecy a esperar un tren. Como no sabía qué hacer durante ese rato, me fui a pasear por las calles, y me encontré a un joven pobremente vestido, que con una mano empujaba una vieja bicicleta y que llevaba una lechera en la otra. Se me acercó y, sin ninguna discreción, me preguntó:

—¿No es usted Lionel Terray?

Su cara pálida y delgada, en la que brillaban dos ojos muy vivos, me era desconocida. Además, su mal aspecto me hizo pensar por un momento que se trataba de un parado. Después de contestar afirmativamente, le pregunté cuál era su nombre. Me dijo que se llamaba Lachenal y, entonces, recordé de pronto que hacía dos o tres años me lo habían presentado en una calle de Chamonix. En aquella época, el uniforme y el gorro de J. M. le daban otro aspecto. Había oído hablar bastante de él a mi amigo Condevaux, del que fue compañero de escalada. Sabía que era un escalador excepcionalmente dotado, que, en 1942, había sido el mejor del curso de jefe de cordada y que se refugió posteriormente en Suiza para huir de la guerra.

Louis Lachenal.

Le invité a tomar una cerveza en un bar que estaba cerca de la estación. Lachenal era más bien hablador, de un temperamento vivo y curioso, y su conversación era rápida y cargada de un gran sentido del humor. Como faltaba mucho para que saliera mi tren, pudimos hablar bastante. Alabé la vida apasionante que llevábamos en el frente de los Alpes, pero él, con un ligero acento de la Suiza francesa y usando un rarísimo vocabulario, en el que se mezclaba el argot de Lausana y el habla coloquial de la Saboya, expresó con vehemencia que le horrorizaba la guerra y el ejército. Me explicó que no tenía trabajo y que, mientras esperaba encontrarlo, vivía de «una pequeña herencia». No parecía afectarle su situación material, que era claramente penosa.

—Al final, todo se arreglará —decía—. Mientras, quiero seguir escalando. Un amigo tiene un coche viejo y también pasta. Todos los domingos podremos ir a Chamonix para escalar. ¡Sería magnífico conquistar las Aiguilles du Diable!

Lo que más le contrariaba era carecer de un equipo adecuado. Tenía unas botas de clavos que él mismo había arreglado:

—¿Sabes? Tengo un amigo que es zapatero y le observo cuando trabaja. No es un mal oficio; ahora lo hago tan bien como él.

Pero el problema eran las alpargatas: sólo tenía una.

—¿No podrías encontrarle una hermana? —exclamaba con una alegre carcajada mientras sacaba de un cesto una vieja zapatilla de tenis reforzada con trozos de cuero.

Tras este primer contacto, Lachenal no me sedujo nada, porque, aunque su pasión simple e ingenua por la montaña me agradó, su antimilitarismo y su forma de hablar me irritaron.

La Escuela de Alta Montaña ocupaba un hotel por encima de Argentière, completamente al fondo del valle. Como mi mujer vivía en Chamonix, cuando yo no estaba en la montaña recorría una o dos veces al día los diez kilómetros que separan ambas localidades en una vieja moto. Un día en que atravesaba Argentière, vi a Lachenal en medio de un grupo de alpinistas y me acerqué a saludar. Me explicó que había encontrado una plaza como monitor en la Unión Nacional de Centros de Montaña, una gran organización que acababa de crearse para el desarrollo del esquí y del alpinismo popular, y que había instalado un campamento allí.

Posteriormente, volvimos a encontrarnos a menudo.

Cada vez que atravesaba la ciudad, iba a visitar la vieja granja en la que Lachenal había alquilado una habitación. Allí vivía con Adéle, su mujer —una jovial y distinguida muchacha de Lausana que, arrastrada por la fuerza de un gran amor, se había casado con este joven de origen muy humilde—, y también con su hijo Jean-Claude, un chiquillo magnífico dotado de una vitalidad excepcionalmente ruidosa. Poco a poco, descubrí que Lachenal, detrás de su fachada irónica, ocultaba múltiples cualidades, y gradualmente empezó a unirnos una sólida amistad. Un viernes le anuncié que partía con J. P. Payot para escalar, al día siguiente, la cara norte de la Aiguille Verte y el domingo intentar realizar la segunda ascensión de la cara este de la Aiguille du Moine.

Sus ojos se iluminaron con esa llama de pasión de la que él solo era capaz, e inmediatamente exclamó:

—¡Uh! ¡Menudo programa! ¿Te molestaría que os siguiera con Lenoir? Nosotros también estamos libres y creo que seremos capaces de hacerlo.

Lenoir también era monitor en la U. N. C. M. y ya había escalado una vez con él años antes, por lo que acepté gustosamente realizar esta ascensión en grupo de cuatro.

En la subida del empinado corredor Couturier, en condiciones mediocres, y más aún en el descenso del corredor Whymper, donde una fina capa de nieve húmeda cubría el hielo vivo, pude admirar la extraordinaria soltura de Lachenal. Tanto en el hielo como en las rocas inestables o cubiertas de nieve, mostraba su facilidad desconcertante, esa elegancia felina que le convertiría en el montañero más grande de su generación.

Al día siguiente, por un singular efecto de la casualidad, Lenoir y Payot tenían principios de oftalmía. Uno por haber perdido sus gafas durante la ascensión y el otro porque se le había roto un cristal de las suyas. En semejante estado les era imposible venir al Moine. Por voluntad del destino yo haría cordada, por primera vez de una larga serie, con Lachenal. La cara este del Moine es ahora una de las grandes clásicas de quinto grado. Pero en 1945 este recorrido no había sido repetido desde su primera ascensión por los excelentes escaladores Aureille y Feutren, quienes, a su retorno, la habían declarado, con toda razón, difícil.

Por aquel entonces, yo no era un buen escalador de roca. Gracias a mi fuerza, podía ascender y, aunque carecía de un estilo elegante, era rápido y eficaz. Por otro lado, pertenecía más bien al grupo de los que se parten el cuello, o como se dice en el horroroso argot de los alpinistas: «me jugaba el tipo». Esto quiere decir que no me distinguía por tomar muchas precauciones y, sobre todo, que utilizaba muy pocas clavijas para asegurarme en caso de caída. Aquel día estaba en plena forma y subí a gran velocidad. Y a Lachenal no parecía perjudicarle nada mi ritmo. Se mostraba brillante tanto en la roca como en el hielo. Tenía la flexibilidad de un gato y ascendía sin esfuerzo, por lo que no podía evitar envidiar su destreza. Llegamos a la cumbre mucho antes de lo que habíamos calculado e hicimos una larga pausa.

Grandes Jorasses, la vía Cassin al espolón Walker…

Bañados por la luz, ya en la cima de aquel maravilloso pico, no nos cansábamos de admirar el magnífico paisaje que nos rodeaba por todas partes. Enfrente de nosotros se erigían las Grandes Jorasses como una gigantesca ciudadela, destacando sobre el resto del decorado. Nuestro entusiasmo se debía, sobre todo, a la punta Walker, cuyos muros negros y lisos se lanzaban grandiosamente hacia el cielo formando un pilar de 1100 metros de altura.

Sabíamos que aquel mismo día Frendo y Rébuffat acababan de intentar escalar esa cumbre. Parecía estar nevada todavía y estuvimos discutiendo apasionadamente sus probabilidades de éxito:

—¿Crees que con toda la nieve que queda lo lograrán?

—Tanto si hay nieve como si no, creo que no tienen muchas probabilidades. Les falta la clase suficiente para conseguirlo. Si piensas que Cassin, con todo lo que era, invirtió tres días… imagínate lo que tardarán ellos. Además, Cassin era uno de los tipos más fuertes que se han visto en los Dolomitas. Sólo hay que recordar el tiempo que les llevó el intento de hace dos años… Todo un día para subir solamente una cuarta parte de la pared, y eso porque tomaron como punto de partida el intento de Allain. Si hubieran seguido desde el principio la vía que abrió Cassin, les habría costado dos días. A este ritmo, necesitarán por lo menos una semana y, al menor problema, no podrán salirse con la suya.

—Sí, pero Cassin era un puro escalador de los Dolomitas y no estaba acostumbrado al hielo ni al granito.

—Piensa que había hecho granito en el Bergell y, entre otras cosas, la cara del Badile, algo un poco más pequeño que la Walker pero también duro. En cuanto a lo de la nieve y el hielo, había hecho invernales, pero luego la Walker, cuando está bien, no hay por qué ocultarlo: es todo roca.

—Lo sé, pero Gastón parece que es especialmente bueno en artificial. Después de todo, es lo que ha hecho en las Calanques.

—¡Ah! Sí, de acuerdo, golpeando clavos se defiende, pero en libre no es más fuerte que tú. Además sabes que no puedes compararte con Cassin. Es un superhombre, todo el mundo lo dice.

—En los Dolomitas ha hecho cosas que se consideraban imposibles, luego tiene clase; estos tipos de los Dolomitas escalan más de la mitad del año y siempre en terreno difícil. Parece que allí abajo no hay más que paredes verticales y que se puede hacer VI durante todo el día. ¿Te das cuenta del entrenamiento que deben seguir? Es distinto de nosotros. ¿Cuántas veces hacemos roca dura? Muy pocas. La mitad del tiempo hacemos recorridos de hielo y cuando hacemos roca pasamos penurias para encontrar rutas donde haya más de V. Fíjate hoy: hemos colocado cuatro pitones y sólo hemos encontrado un paso de V superior. ¿Crees que esto es entrenamiento para la Walker?

—No, viejo, créeme. Nuestras montañas, con su hielo y todo, serán más bellas que sus Dolomitas, que está todo más seco que yo qué sé, pero para la escalada pura somos niños comparados con la gente de allí abajo.

—Entonces, ¿piensas que no lo conseguirán?

—Nunca se sabe, con tiempo se llega a cualquier parte, y Gastón, no hace falta ni decirlo, es un tipo duro. Pero para mí, la escalada de la punta Walker está tres grados por encima de todo lo demás que hay en este macizo.

—De todas formas, nunca se sabe, porque esas historias de los héroes de los Dolomitas quizá no sean más que leyendas. ¿Acaso tú lo has visto de cerca alguna vez?

—No, y creo que nunca lo veré.

—¿Aunque ellos triunfen?

—Hombre, en ese caso todo cambiaría. Pero el problema no es atreverse, sino encontrar un compañero que esté a esa altura. ¿Te interesaría probarlo conmigo?

—Es muy fácil decirlo… Sería maravilloso. La punta Walker es mi sueño. Pero, ¿crees que yo podría? Todavía no he hecho nada importante.

—Desde luego, careces de experiencia, pero te he observado estos dos días. Tienes facultades; sólo hace falta quererlo. Y si ellos tienen éxito, nosotros lo intentaremos.

De este modo se formó, en aquella modesta cima, la fraternal asociación que nos daría la victoria en las principales paredes de los Alpes.

Cassin (primero por la izquierda) al regreso de la Walker.

En septiembre, el ejército me autorizó a seguir el curso de cinco semanas que me daba acceso al diploma de Estado como guía profesional, que obtuve además muy fácilmente.

Como pasa a menudo en los Alpes, el otoño fue bueno. Siempre estaba bajo las banderas, pero, cuando se acababan los cursos, disfrutaba de una libertad casi total. A pesar del frío y la nieve, inevitables cuando avanza esta estación, aprovechaba para hacer el mayor número de rutas posible, y recuerdo emocionadamente una ascensión al Grépon-Mer de Glace. Una abundante nieve fresca había transformado este recorrido clásico en una temible empresa, hasta tal punto que necesitamos más de doce horas de escalada muy delicada para llegar a la cima, mientras que, con roca seca, he llegado a emplear sólo tres horas y media.

Efectuamos el descenso de noche. Numerosas placas de hielo aparecían sobre el empinado glaciar de la vía normal. No teníamos ni linterna, ni crampones. Mi compañero estaba casi sin fuerzas y caía a cada instante; en tales condiciones, sólo gracias a la suerte conseguí detenerle cada vez.

A mediados de otoño el ejército decidió al fin licenciarme y me encontré con grandes dificultades económicas. Desde hacía un año vivíamos del dinero producido por la venta de mi ganado y gracias a una estricta administración habíamos conseguido que esta suma durase hasta entonces. Pero ahora se nos estaba acabando.

La Escuela de Alta Montaña me ofreció contratarme como monitor civil. Aceptar esa plaza era la solución más fácil: una paga aceptable, un trabajo sencillo y poco absorbente, la posibilidad de esquiar mucho y hacer mucha montaña. Poco porvenir, cierto, pero pocos problemas materiales. Eso sería, sin duda, sólo para algunos años, pero podría ser para toda la vida. Y aunque hubo cosas que me tentaron de verdad, vivir del esquí y de la montaña no era lo que yo soñaba. Por ello, rehusé la oferta sin dudar un instante. La vida en sociedad no permite escapar completamente a la arbitrariedad. Pero mis experiencias en J. M. y en el ejército me habían enseñado que aceptando servir a un gran colectivo se está expuesto por todas partes. Nada me parecía más odioso que estar sometido al dictado de jefes más o menos dignos de su mando y, para mí, la independencia se había convertido en un bien más preciado que la seguridad. Decididamente, me dirigía hacia un porvenir lleno de incertidumbre.

Cuando llegó el invierno, volví a trabajar como monitor de esquí en Houches. En la posguerra se había aglutinado allí una clientela bastante abundante y mis cualidades de esquiador, muy superiores a las de un monitor corriente, me permitieron tener muchos alumnos. De todas formas, las tarifas de las lecciones no habían subido lo suficiente, por lo que, a pesar de trabajar mucho, me ganaba muy mal la vida.

Ya no vivía en Houches, donde tuve que devolver mi granja a sus propietarios, sino en un pobre apartamento en Chamonix. Tenía tan poco dinero que para ir de un pueblo a otro no podía tomar el tren. Lo recuerdo muy bien: el precio del billete en aquel entonces era de sólo diez francos, pero, en aquella época, diez francos era mucho dinero.

A pesar del frío y de la nieve, recorría en bicicleta por la mañana y por la tarde los nueve kilómetros de carretera helada que separaban Chamonix de Houches. Cuando hacía muy mal tiempo, tenía que ir en tren; pero, para no pagar, sobre todo a la vuelta, cuando ya era de noche, cogía el tren en marcha. Para bajar, saltaba dejándome resbalar por una pendiente nevada en cuanto el tren empezaba a reducir la velocidad.

La U. N. C. M., que es donde trabajaba Lachenal, se había trasladado al pueblecillo de Bossons, situado dos kilómetros más abajo de Chamonix. Todas las noches, al volver, pasaba por allí y me detenía en el viejo hotel donde se había instalado la central. En la pequeña habitación donde mi amigo vivía apretujado con su familia discutíamos durante horas nuestros proyectos para el verano.

La escalada del espolón norte de la punta Walker estaba ya totalmente decidida y todas nuestras conversaciones giraban en torno a la célebre muralla.

El éxito de Frendo y Rébuffat nos daba una idea clara sobre la dificultad técnica de la ascensión; sabíamos ahora que no era necesario ser superhombres para triunfar, pero la excepcional permanencia que exigía esta empresa nos inquietaba mucho: tres días, dos vivacs, eso nos parecía terriblemente largo. En los Alpes, incluso cuando las condiciones son muy favorables, es imposible saber el tiempo que hará al día siguiente y, mucho menos, dos días más tarde. Lo sabíamos, en una pared tan alta y difícil como la Walker, una tormenta es infinitamente más temible que en cualquier otro recorrido del macizo del Mont Blanc. En caso de mal tiempo extremo, y después de sobrepasar la primera mitad, una cordada corre el grave riesgo de no descender viva. Además de la vía Cassin, cuyo elegante trazado permite alcanzar directamente la punta más alta de las Grandes Jorasses, ha sido abierto otro itinerario en la cara norte, pero es bastante más fácil y acaba en la punta Michel Croz, menos elevada que la Walker. En el transcurso de una tentativa de su primera ascensión, los alemanes Peters y Haringer fueron sorprendidos por una gran tempestad. Haringer resultó muerto durante el descenso y sólo después de varios días de lucha desesperada casi hasta el extremo de las fuerzas, Peters pudo llegar de nuevo a Chamonix donde ya nadie le creía vivo.

Este ejemplo y el de numerosas cordadas desaparecidas en la cara norte del Eiger, la gran rival de la Walker, nos dieron que pensar. Es verdad que aceptábamos todos los riesgos de la aventura, pero deseábamos reducirlos en la medida de lo posible. Reducir en una jornada la duración de la escalada permitiría rebajar los riesgos a la mitad y buscábamos apasionadamente cómo llegar a conseguirlo. Por supuesto, contábamos mucho con nuestra rapidez escalando, pero en alpinismo la capacidad atlética no da la solución a todos los problemas. A menudo, algunas «astucias técnicas» hacen posible lo que el mayor virtuosismo no permitiría.

Desde el primer momento nos pareció que, en las grandes ascensiones, la principal pérdida de tiempo era causada por las mochilas. Una cordada que lograra ascender normalmente, sin tener que izar en ningún momento las mochilas con la cuerda, podría reducir su horario en un veinte por ciento. Pero, ¿cómo podíamos conseguir subir el material de vivac suficiente, los víveres para tres días, las bebidas y una treintena de clavijas, y después transportarlo de manera que el peso de las mochilas, las cuales no se llevaban siempre a la espalda, no llegara a hacer muy difícil la escalada? A primera vista, parecía que encontrar la cuadratura del círculo no era más difícil que esto. Pero, al estudiar más de cerca el asunto, descubrimos que esta imposibilidad sólo era aparente y que una preparación minuciosa permitiría reducir bastante el peso de las cargas.

Pensando el material…

Habíamos pesado cada uno de los objetos que debíamos llevarnos, eliminando todo lo que no fuera indispensable, y, no sin sorpresa, resultó que con una carga de cerca de doce kilos podríamos mantenernos durante tres días. Decidiendo a priori que la escalada solamente duraría dos días, podríamos reducir el peso dos kilos.

Ahora bien, incluso en una escalada difícil, no resulta muy grave que el segundo de cordada lleve diez kilos, porque siempre tiene posibilidades de ayudarse con la cuerda. El riesgo que correría este segundo de cordada sería fatigarse más de lo normal y, por tanto, avanzaría menos. ¿Cómo se podría disminuir aún más el peso sin aumentar la inseguridad del equipo de escaladores? Habíamos dado muchas vueltas al problema y habíamos pesado una y otra vez todos los objetos. Era indiscutible que el peso mínimo tenía que ser de diez kilos si queríamos llevar la ropa mínima para soportar sin agotarnos un vivac o dos, suficientes alimentos y bebidas para sostener nuestras fuerzas al menos durante dos días, y suficiente material de escalada para enfrentarnos a las tremendas dificultades con las que íbamos a encontrarnos.

La solución, evidente por otro lado, se impuso con fuerza. Escalar con una mochila es extremadamente molesto para el hombre que va en cabeza, aunque sólo en el caso de que la carga sea muy pesada. En cambio, un peso de tres kilos no se notaría casi nada y esta reducción sería muy importante para el segundo, que, con sólo siete kilos, podría ascender normalmente. Hoy puede parecer ridículo que hubieran podido detenernos problemas tan simples. Pero hay que ponerse en la piel de la época: el material y los víveres que se utilizaban eran mucho más pesados que los de hoy, pero sobre todo el peso de tradiciones tan antiguas como el propio alpinismo caía sobre nosotros. Lo habitual era llevar «por si acaso» más comida y material de lo que realmente era indispensable. Era frecuente arrastrar de diez a doce kilos en un recorrido clásico, y atacar la Walker con una veintena de kilogramos habría sido absolutamente normal. Se entiende que, con esos pesos, izar las mochilas en cada paso difícil se hubiera tenido que convertir en un hábito sistemático.

El problema de las cargas no era el único que nos preocupaba. Como ya he dicho, en aquella época se solía marchar con pesadas botas claveteadas que, para los pasos de escalada en roca, se sustituían por alpargatas. Aparte de que estas botas pesaban mucho para ser transportadas en escaladas como la de la Walker, en la que se alternan los pasos de roca y de hielo, los cambios de calzado hacían perder un tiempo considerable.

Sabíamos, ya antes de la guerra, que los italianos habían tenido la idea de sustituir los clavos por suelas adhesivas de caucho, que permitían trepar por las paredes rocosas más difíciles y avanzar sobre la nieve y el hielo prácticamente con la misma facilidad que con las alas de mosca o los clavos tradicionales. Incluso habíamos leído que, colocadas en un calzado ligero que se adaptase bien al pie, estas suelas Vibram permitían superar los pasos más difíciles.

Sin embargo, todavía no habíamos vuelto a la prosperidad anterior a la guerra. En Italia, al igual que en Francia, faltaban todavía muchos productos de primera necesidad y era muy difícil encontrar este artículo. De todas formas, no teníamos dinero suficiente para ir al otro lado de los Alpes a comprar este calzado.

Durante la última temporada, los alpinistas franceses habían sustituido esas suelas Vibram, que no había modo de encontrar, por fragmentos de neumático esculpidos a molde y adaptados al calzado. Aunque sobre el hielo estas suelas resbalaban, solían dar buen resultado. Las probé adaptándolas a unas botas muy pesadas, gruesas y mal ajustadas a los pies, no permitiéndome gozar de la misma comodidad que daban las alpargatas. Me parecía que las incomodidades que sufrí no se debían tanto a estas suelas como a mis botas. Si se aplicaban a una bota ligera que sostuviera bien el pie, sería posible realizar cualquier escalada rocosa, por difícil que fuera, sin necesidad de usar clavos en los pasos nevados o en las pendientes glaciares.

Sin embargo, no se podía encontrar en el mercado ninguna buena bota ligera. Unas eran demasiado grandes, otras demasiado flexibles y otras demasiado rígidas. En ese momento intervinieron las cualidades que tenía Lachenal como zapatero. Él, partiendo de mi idea de hacer algo intermedio entre la alpargata y la bota y que pudiera usarse eficazmente en todos los terrenos, fabricó con extraordinaria habilidad dos pares de botas que se parecían muchísimo a las que actualmente utilizan todos los escaladores. Probamos este nuevo calzado ya desde el comienzo de la primavera y respondió plenamente a nuestras expectativas. En la escalada en roca, la mayor rigidez de la suela hacía posible aprovechar hasta las más mínimas asperezas del terreno y lográbamos incluso mayor agilidad que con las alpargatas.

Gracias al perfeccionamiento de la táctica y del material, empezó a germinar en nosotros la esperanza de triunfar en la escalada de la Walker con un solo vivac.

Cuando acabó el invierno, estaba sin un céntimo. De nuevo me hacía falta enfrentarme a los angustiosos problemas de la vida cotidiana. La esperanza que alimentaba en el fondo de mi corazón era ejercer como guía independiente, es decir, el auténtico oficio de guía, el que, desde la edad de oro del alpinismo, consiste en ganarse la vida acompañando por la montaña a los turistas y a los alpinistas de vacaciones en el valle.

Aunque no era nativo de la región, por un favor todavía excepcional en aquella época, fui admitido en la Compañía de Guías de Chamonix poco tiempo después de obtener mi diploma. Gracias a esta amabilidad de mis colegas autóctonos, no era insensato esperar triunfar en una profesión cerrada casi automáticamente a los chicos de las zonas llanas, pero sí se trataba de querer comprometerse con una vida incierta donde las haya.

Para entender las dificultades que debía afrontar para convertirme en guía independiente, es indispensable saber en qué consistía entonces esta profesión y también lo que era la Compañía de Guías de Chamonix. De hecho, la literatura y la prensa hablan mucho de nuestro oficio y de nuestra sociedad, célebre con toda justicia, pero poca gente sabe en qué consisten exactamente.

Fundada en 1823, la Compañía de Guías de Chamonix nació de la necesidad de agruparse de los montañeros, para poder sacar mejor partido a la costumbre tradicional de acompañar a los turistas por la montaña. Con mucha inteligencia, pensaron que una asociación bien concebida permitiría un mayor rendimiento de sus actividades y también animaría a los alpinistas en este menester, gracias a las garantías de competencia y honorabilidad que se exigían a los miembros de la compañía.

Como el diploma de guía del Estado que se expide desde hace veinte años no existía todavía, sólo eran admitidos los hombres más cualificados después de haber trabajado varios años como guías.

Más tarde, se expidió un diploma bajo el control del Gobierno civil. Se excluía a las personas calificadas como deshonestas o de mala vida; emborracharse y faltar al respeto se penaban con severas sanciones, incluso con la expulsión.

Se estableció una tarifa de los recorridos con la finalidad de evitar una competencia fratricida; se creó un fondo de ayuda para las familias de los guías desaparecidos en el ejercicio de su peligroso oficio; finalmente una oficina permitía a los nuevos clientes contactar con los profesionales, sin necesidad de recurrir a las informaciones demasiado interesadas de los hosteleros.

Esta oficina era también muy útil para los propios guías cuando, por cualquier razón, no eran contratados por alpinistas que ellos conociesen. Allí encontraban sus compromisos distribuidos «por turnos» dos veces al día.

Esta organización, social y comercial a la vez, era especialmente importante para la época y manifiesta de forma espectacular el espíritu de iniciativa y de organización, así como el sentido de la comunidad, de esta población tan apartada del mundo. Además, este ejemplo fue imitado por los montañeros de la mayoría de los valles alpinos.

La agrupación de los guías en una asociación de rígidas reglas reveló ser beneficiosa en todos los sentidos. Permitió a los profesionales del alpinismo sacar mayor partido de su oficio, ejerciéndolo con dignidad. Les evitó una competencia enconada, capaz de generar todo tipo de infamias, y, sobre todo, esta prostitución pública de la que los guías de algunos valles suizos dan espectáculo captando a los clientes por la calle, exactamente igual que las «respetables» de Pigalle.

Sin constituir una asociación de santos y de angelitos, como quería hacer creer la literatura folclórica de gran tirada, concedió un espíritu corporativo y un amor por su trabajo, incluso una conciencia de su grandeza, que ha permitido elevar hasta un nivel muy alto su ética y sus cualidades técnicas. Es evidente que, gracias a estas virtudes, los guías de Chamonix han podido asegurar con éxito, en ocasiones dando prueba de una abnegación y una valentía heroicas, el salvamento de los alpinistas accidentados en el macizo.

Esta organización ha permitido igualmente la construcción de refugios como el de la Charpoua, el acondicionamiento de senderos y la colocación de cables en los pasajes muy frecuentados, que habrían resultado peligrosos sin estas instalaciones.

La Compañía surgió por la necesidad de agruparse de los montañeros.

Es una cosa rara que esta institución de más de un siglo de antigüedad haya resistido victoriosamente el paso del tiempo. Ha conseguido adaptarse progresivamente a la evolución del alpinismo tanto en el plano técnico como comercial.

Es verdad que los problemas no se han solucionado siempre sin crisis y, a veces, ha pasado que la compañía estaba un poco atrasada para su época. Como todas las instituciones humanas, no podía ser perfecta. Pero, salvo por algunos detalles, nunca ha dejado de ser una organización eficaz, procurando a sus miembros enormes ventajas y dando preciados servicios a la causa del alpinismo.

En el valle de Chamonix, conseguir subsistir en el oficio de guía sin pertenecer a la compañía es una empresa condenada casi fatalmente al fracaso. Muchos muchachos llegados de tierras más bajas, que, como yo, se hicieron guías por idealismo, intentaron esta experiencia. Pero salvo dos que conozco, ninguno lo ha conseguido y, después de varios años, aún no han sido completamente admitidos en el círculo de la familia.

Una de las antiguas tradiciones de la sociedad era no admitir en su seno más que hombres nacidos en el valle y hasta la última guerra sólo dos excepciones han confirmado la regla. Desde 1945, como el número de autóctonos que deseaban consagrar su vida al oficio de guía era sensiblemente bajo, se tomó el hábito de aceptar a muchachos de cualquier capacitación profesional y moral mientras estuvieran profundamente unidos al valle, bien por haberse casado con muchachas de la región, bien porque tenían propiedades y estaban censados en el municipio desde hacía varias años.

Fue así como, después de la guerra, una veintena de muchachos que no eran chamoniardos se convirtieron en guías de Chamonix. Fui uno de los primeros en beneficiarme de esta excepción y fue gracias a ella por lo que en 1946 pude esperar ganarme la vida como profesional de la montaña, sin estar obligado a convertirme en un asalariado del ejército, de la U. N. C. M. o de cualquier otro organismo.

En esta época, yo era un joven entusiasta provisto de un título de guía, que tenía tras de sí una larga lista de grandes ascensiones realizadas «como aficionado», y mis servicios como monitor en las colectividades me habían dado una sólida experiencia profesional.

Mis éxitos sobre algunas de las últimas paredes vírgenes y mis repeticiones de itinerarios entonces famosos me dieron a conocer a la camarilla de alpinistas de vanguardia, pero mi reputación no salía de este pequeño círculo. A pesar de mi capacidad, era demasiado joven y demasiado poco conocido para encontrar, en mis comienzos en el oficio, suficientes clientes para subsistir. Sólo gracias a los «turnos» de la Oficina de Guías pude tener suficiente trabajo para mantenerme hasta el día en que consiguiese formar mi propia clientela.

Es justo decir que la profesión de guía independiente es, por esencia, difícil e incierta. A veces, lo más frecuente es que sea un trabajo complementario que se añade, durante el verano, a los de campesino u obrero. Incluso cuando se completa con clases de esquí, esta profesión da mal de comer y eso era todavía más acusado en 1946 que en la actualidad. Además, está sometida a numerosos sucesos aleatorios y, sin hablar de los accidentes graves, un largo periodo de mal tiempo, o incluso un simple esguince, te pueden dejar a las puertas de la miseria.

Querer seguir esta carrera cuando no se tiene una tradición familiar exige una valentía rayana en la inconsciencia, y sólo un gran amor por la montaña y una salvaje pasión por la independencia pueden motivar tal elección. A pesar de todo, iba a lanzarme a esta vía llena de obstáculos, hasta que René Beckert, el director de la Escuela Nacional de Esquí y de Alpinismo, me ofreció una plaza como instructor en su establecimiento.

Esta escuela, que luego no ha hecho más que prosperar, es una institución del Estado cuya finalidad principal es la formación de los instructores de esquí y de los guías de montaña. De una forma más accesoria, se esfuerza por promover el esquí y el alpinismo con todos los medios a su alcance: cursos de entrenamiento y de perfeccionamiento para los mejores atletas, cursos de información para todo tipo de personalidades que se interesen por estos deportes, e incluso publicación de manuales, realización de películas, etcétera. Salvando las distancias, es una especie de universidad de los deportes de montaña. Los instructores de la E. N. S. A. son, en principio, reclutados de entre los mejores esquiadores y guías, y el trabajo que se les pide, sin ser necesariamente muy difícil, exige iniciativa y dinamismo. Cuando se comprende del todo, este oficio puede ser apasionante.

En aquella época, la E. N. S. A. era todavía un organismo muy joven donde casi todo estaba por crearse. Reinaba un ambiente dinámico y durante los periodos de cursos la actividad tenía un carácter intensivo. Cuando hacía bueno, las ascensiones se sucedían sin descanso; por el contrario, entre cada curso, cuatro o cinco días de total libertad permitían a los instructores bien incrementar su salario acompañando a algunos clientes personales, bien realizar grandes ascensiones por puro placer. La proposición de Beckert era extremadamente seductora pues, además de que alimentaba una vanidad de la que, como todos los hombres, yo no carezco, me aseguraba un trabajo interesante y bien remunerado, dejándome bastante libertad para poder realizar las escaladas de gran envergadura con las que soñaba y, ante todo, la Walker. Finalmente, como argumento decisivo, el monitor-jefe era mi amigo André Tournier, del que ya pude apreciar en J. M. sus cualidades profesionales y su abundancia de ideas. Con un hombre como éste estaba seguro de que no estaría expuesto a la imposición de un jefe tiránico o incapaz. Por fin, me dejé tentar por tan enorme número de ventajas y entré como instructor en la E. N. S. A. Todos los problemas desaparecieron y mi vida se convirtió en un encanto perpetuo.

Por su parte, Lachenal había encontrado un trabajo interesante como instructor en un gran organismo del Estado: el Colegio Nacional de Esquí y de Alpinismo, llamado más comúnmente Colegio de los Praz, por el nombre de la aldea cercana a Chamonix en la que estaba instalado. Esta institución, que se fusionó más tarde con la E. N. S. A., perseguía unos fines parecidos a ésta, pero los instructores que lo formaban estaban destinados al marco de la U. N. C. M. y de las diversas asociaciones de esquí y de alpinismo populares que se habían creado después de la guerra. Los cursillos eran más largos que los de la Escuela Nacional y la instrucción general y la formación pedagógica eran especialmente importantes. A la cabeza de esta institución estaba un hombre muy conocido por su dinamismo, su inteligencia, sus cualidades como organizador y su valor como alpinista. Era Jean Franco, el líder del grupo de escaladores de Niza que me había adelantado en la cara norte de los Drus. De ahí en adelante, Franco desempeñó un papel muy importante en la historia del alpinismo francés tanto por sus logros en los Alpes como por su brillante dirección de la expedición francesa al Makalu que, en 1955, consiguió la primera ascensión de este gigante de 8500 metros. Gracias a su fuerte personalidad y al valor de los instructores de los cuales se rodeó, Franco dio a su «colegio» un impulso importante, y esta organización sobrepasó ampliamente el papel un poco menor para el que parecía destinada, convirtiéndose en una verdadera academia del gran alpinismo, cuyo resplandor marcó con energía los años de posguerra.

En el Colegio de los Praz, Lachenal había encontrado posibilidades de entrenamiento y las condiciones psicológicas adecuadas para desarrollar sus cualidades de alpinista e, incluso, su personalidad. Progresó muy deprisa y pronto se hizo evidente su excepcional clase.

Aunque cada uno trabajábamos en un lugar diferente, proseguíamos con energía nuestra preparación de la ascensión de la Walker. Durante la semana, las sesiones en la escuela de escalada y los numerosos grandes recorridos que realizábamos como instructores, contribuían a damos un buen entrenamiento general e incluso una resistencia y una capacidad respiratoria poco comunes. Además, cada domingo nos encontrábamos para comprobar nuestro estado de forma realizando recorridos difíciles o de gran envergadura. Desafortunadamente, el tiempo no era favorable y en cada salida debíamos conformarnos con ascensiones mediocres, o batirnos en retirada bajo violentas tormentas. Llegamos a julio sin haber hecho todavía nada serio. Y para mayor desgracia, es difícil conducir varios carros a la vez: trabajar como guía y hacer montaña como aficionado. Lo habíamos valorado y pudimos comprobar durante esta temporada de 1946 que realizar una gran ascensión es más fácil para un grupo de aficionados que dispongan de vacaciones y no tengan otra preocupación que prepararse y esperar el día propicio, que para dos guías alejados el uno del otro y que no paran de moverse. Para nosotros, que cada uno estaba ligado a una escuela de alpinismo diferente, la cosa se complicaba todavía más. Debíamos encontrar algunos días libres en común, lo que no era muy fácil. Además, teníamos que tener la suerte de que estos coincidiesen con un periodo de buen tiempo.

Intentamos hacer en cuatro ocasiones un recorrido serio como entrenamiento, pero la lluvia nos detenía una y otra vez. El mes de agosto llegaba y aunque los recorridos clásicos nos habían puesto en buena forma física, todavía no estábamos entrenados para la escalada difícil. El tiempo inestable y el mal estado de la pared se prolongaban, nuestra moral empezaba a decaer y la Walker empezaba a ocupar menos espacio en nuestras conversaciones.

El 3 de agosto, cuando un periodo de viento cálido había transformado bruscamente las condiciones, cuatro de los mejores alpinistas de París, animados por Pierre Allain, subieron al refugio de Leschaux. Sin embargo, nosotros, moralmente deshechos y físicamente agotados por demasiadas escaladas, no tratamos de seguirles. Como todavía no era posible hacer el intento de la Walker, dirigimos nuestros esfuerzos hacia un objetivo que estaba más a nuestro alcance: el espolón norte de las Droites. La ascensión de este pico, casi tan elevado como la Walker, sólo había sido realizada tres veces, y ninguna cordada había conseguido hacerla en una jornada. Gracias a unas condiciones climatológicas muy favorables y a una preparación física excelente, logramos pisar la cima al cabo de ocho horas. Desde allí, impulsados por la alegría del éxito, sólo necesitamos una hora para llegar al refugio del Couvercle.

Sin embargo, nuestro brillante triunfo de las Droites no nos subió la moral, por lo que decidimos utilizar los días que nos quedaban para ganar algún dinero adicional.

Cuando los parisinos, después de su maravilloso éxito, me relataron su expedición, mis ideas sobre la escalada cambiaron un poco. Entonces me convencí de que era posible no tener que hacer vivac hasta pocas horas antes de llegar a la cumbre, y quizá, incluso, no tener ni siquiera que hacerlo. Estas perspectivas empezaron a reavivar mi agonizante llama. Las palabras de mi mujer hicieron el resto, porque ella tenía tal confianza en mi talento como alpinista que no dudaba ni un instante de mis posibilidades de lograr fácilmente el éxito. Además, en lugar de retenerme como lo hizo posteriormente, me incitaba para que me decidiera a partir.

En aquel momento, yo tenía una semana de vacaciones y telefoneé al Montenvers para citar a Lachenal. Por desgracia, mi compañero no iba a estar libre hasta el jueves a mediodía. Preparé las cargas cuidadosamente. Tal como habíamos previsto desde hacía tiempo y para poder realizar la escalada sin desprendernos de la mochila, íbamos a llevar dos cargas: el líder, una de tres kilos, y el segundo, una de siete a ocho kilos. El jueves encontré a Lachenal fatigado, y con razón: aquel mismo día había realizado la Charmoz-Grépon, y la víspera la Blaitière-Ciseaux-Fou. A pesar de mi impaciencia, tuve que ceder y admitir que necesitaba un día de descanso; un día de retraso que, por poco, tuvo consecuencias fatales. Por la tarde, el tiempo empezó a inquietarnos, aunque a la mañana siguiente el cielo estaba de nuevo sereno. La subida hasta Leschaux, que realizamos el viernes, la hicimos con buen sol y en una atmósfera de confianza y de tremenda alegría. Nos deteníamos con frecuencia para admirar tranquilamente el impresionante muro que, en aquel día luminoso, parecía más bello que nunca. Por fin nuestro sueño se haría realidad y viviríamos esta gran aventura que con tanto ardor habíamos deseado y que tan minuciosamente habíamos preparado. Los dos pensábamos que ese pico llegaría a ser nuestro y que lograríamos conquistar aquella pared orgullosa y salvaje que desde hacía muchos años nos provocaba, insolentemente, desde todos los puntos del horizonte, persiguiéndonos como un remordimiento. ¡Qué bella es la vida cuando la montaña brilla bajo el sol y nos sonríe la suerte!

Hacia el atardecer, el tiempo volvió a estropearse; pero los días anteriores había pasado lo mismo y, cuando nos acostamos, lo hicimos con una inquietud matizada por la esperanza. Por primera vez en mi vida, dormí muy mal la noche anterior a una escalada. Lo que sentía no era exactamente miedo, sino una ansiedad semejante a la del jugador que hubiera apostado a un número toda su fortuna. No podía analizar nada; no podía pensar en los peligros ni tampoco en las alegrías. Impacientemente, veía pasar el tiempo y me preguntaba cómo acabarían, al final, los dados.

A la una de la madrugada, la partida parecía empezar mal. El cielo estaba negro como la tinta, pero no habíamos perdido aún todas las esperanzas. En muchas ocasiones, habíamos visto como el viento se llevaba las nubes muy poco antes de amanecer. A las dos y media, todo seguía igual. La impaciencia nos hizo perder la cabeza y nuestra decepción estalló en forma de blasfemias. Hay que abandonar las escaladas de aficionado y, mientras, irse a dormir. Pero aún nos quedaba moral. No nos resignábamos a creer que toda nuestra preparación, realizada con un fervor casi religioso, que todos nuestros sacrificios, nuestros sueños y nuestros deseos se iban a quedar reducidos a nada. A las tres y cuarto, la suerte cambió: la temperatura seguía siendo baja, pero empezaron a brillar algunas estrellas en numerosos rincones del cielo. Entonces partimos sin perder tiempo y marchamos a gran velocidad, pensando sólo en recuperar el tiempo perdido. Cuando llegamos a la pared, ya amanecía. El tiempo seguía haciéndonos dudar. Veíamos al norte y al oeste un cielo muy azul, pero seguía sin helar y unas grandes y antipáticas nubes rodeaban nuestra montaña. ¿Qué podíamos hacer? ¿Renunciar? Pensamos que si este tiempo se mantenía y nosotros renunciábamos, luego lo lamentaríamos muchísimo, porque ya no podríamos alcanzar la punta Walker ese año. Faltaba sólo una semana para volver al trabajo. Además, quizá perderíamos esta escalada para siempre, pues nunca se sabe lo que reserva el futuro. Sin embargo, si decidíamos subir, nos arriesgábamos a que cambiara el tiempo y a que la tormenta nos sorprendiera en mitad de la escalada, y esa sería una imprudencia que podría costamos muy cara. Al final, decidimos no hacer ni una cosa ni la otra. Empezaríamos por escalar hasta un paso conocido con el nombre de Péndulo y, si hasta entonces el cielo seguía sin aclararse, esperaríamos al día siguiente para franquearlo, suponiendo que hiciera buen tiempo.

A las cinco y diez pasé la rimaya del glaciar, con tres cuartos de hora de retraso sobre el horario previsto. A continuación, nuestro avance, por un terreno más fácil, fue mucho más rápido. Llegamos al diedro de treinta metros mucho antes de lo que habíamos pensado. En este muro vertical, con pocos puntos de sujeción que, además, estaban mal dispuestos, mi actuación no fue precisamente brillante. Lamenté mucho mi falta de entrenamiento y los calambres que notaba en las pantorrillas y los brazos me molestaban tanto que me veía obligado a descansar bastante en cada una de las clavijas que colocaba. Cuando, después de una hora y media de avance laborioso, llegué por fin al final de este paso, me sentí totalmente desmoralizado. Llegué a proponerle a mi compañero retiramos, alegando que no teníamos ni la categoría ni el entrenamiento necesarios para semejante escalada. Lachenal, más optimista, me contestó que solía costarme bastante entrar en calor, que este tramo era, en principio, el más duro, y que la escalada exterior de una pared vertical nunca había sido mi especialidad. La fuerza de sus argumentos y el calor con que los expuso fueron tales que al final decidí seguir adelante.

A pesar de una pequeña confusión en el itinerario y gracias a que el terreno se hizo más fácil alcanzamos rápidamente el famoso diedro de noventa metros. Su aspecto me pareció casi acogedor: era muy alto y formaba un ángulo recto, pero en casi ningún momento ascendía en vertical. Por otro lado, una delgada fisura que lo recorría verticalmente nos aseguraba la posibilidad de superarlo. Mi buena impresión se confirmó en el primer largo de cuerda. Tras unos minutos de bella escalada en roca, llegué al primer punto de reunión, que pronto alcanzó igualmente Lachenal. Era un terreno muy adecuado a mis posibilidades y abordé el segundo largo de cuerda con mucha mayor confianza. Al llegar aproximadamente a la mitad, nos encontramos con un pequeño resalte extraplomado que exigió la colocación de un estribo y de una clavija en una posición difícil, pero, para entonces, ya iba a buen ritmo y no me costó mucho superar esta dificultad. El tercer largo de cuerda, que era el de mayor pendiente y el más bello, lo escalamos con entusiasmo, como si se tratara de una carrera. Al cabo de una hora, los dos habíamos logrado franquear el paso. La belleza de esta escalada y la alegre vanidad por el éxito obtenido nos pusieron literalmente en trance. Continuamos a tal ritmo que a las once de la mañana habíamos llegado ya al paso del Péndulo. Mientras hacía mis preparativos, le hice notar a Lachenal que el tiempo no había cambiado y que seguramente no lo haría en todo el día. Pero añadí que no debíamos confiar en que hiciese bueno al día siguiente. Por tanto, era absolutamente necesario llegar aquella misma noche al segundo vivac Frendo-Rébuffat, desde donde, según Guy Poulet, era posible salir incluso si hacía mal tiempo. Lachenal, con su habitual optimismo, me respondió que, al ritmo que avanzábamos, aquello estaba hecho, que íbamos adelantados sobre nuestros horarios más optimistas y que no desechaba la posibilidad de dormir esa misma noche en la cabaña de las Jorasses.

Maniobrábamos muy mal para franquear el Péndulo. Nuestras cuerdas se enrollaron tanto que nos hizo falta más de media hora para desliarlas. La operación, salpicada con palabras reprobadas por la gente y el clero, se desarrolló en un terreno tan poco propicio a las manifestaciones exteriores del mal humor que, para llevarla a buen término, tuvimos que anclarnos a un pitón. Al final, después de haber perdido tres cuartos de hora, sólo quedaba tirar la cuerda que nos unía todavía al mundo. Si hubiéramos realizado esta acción, la retirada habría sido un grave problema, incluso algo sin solución. Era tiempo de buscar entre la prudencia estéril y una audacia que generase el éxito o la catástrofe. Mi elección estaba hecha. Pero, lleno de escrúpulos, me volví hacia mi compañero y le dije con poco énfasis:

—¿Te lo has pensado bien?

A pesar de la respuesta afirmativa, dudé un instante; luego, expulsando lejos de mí cualquier sentimiento que me ablandase, lancé los dados.

A mediodía llegamos al primer vivac Frendo-Rébuffat. A partir de aquel momento, nos pareció imposible continuar el itinerario. No éramos de los que se asustaban por nada, pero aquella vez la dificultad era excesiva. Quedaba solamente una pared compacta y, lejos, el cielo. A unos metros de distancia de donde estábamos, una clavija adornada con un mosquetón parecía señalar la frontera de lo posible. Llegué a ella con dificultad y después traté, sin éxito, de hacer una travesía a la izquierda. Finalmente, tras esfuerzos inauditos y tras haber estado a punto de despeñarme, logré superar el muro desplomado que me dominaba, recuperando el equilibrio gracias a una delgada cornisa inclinada en la que logré poner una clavija. Pero aquello no me enorgulleció, porque seguía sin encontrar una solución. Por último, al examinar la pared ligeramente desplomada que se elevaba sobre mi cabeza, se me ocurrió que quizá, con un poco de audacia, sería posible subir. Allain me había hablado de la enorme dificultad que representaba cierto muro. Sin duda, se trataba de éste. Subí a Lachenal hasta el mosquetón y, a continuación y sin dudarlo, ascendí con el cuerpo inclinado hacia un vacío absoluto. No sentí ningún miedo, sino la maravillosa sensación de haberme liberado de la ley de la gravedad. Plenamente relajado, escalé con una facilidad sorprendente aferrándome confiado a los pequeños puntos de sujeción. Mientras realizaba aquel esfuerzo, no veía lo patético de mi situación. No hacía más que decirme a mí mismo: «Si me soltara, las cuerdas se romperían e iría a parar directamente cuatrocientos metros más abajo». Pensaba esto como si no se tratara de mí, sino de un objeto carente de valor. En aquel momento, dejé de ser el hombre de siempre; el hombre que está ligado a la tierra por mil vínculos y que es incapaz de dominar sus terrores y fatigas, a no ser con su fuerza de voluntad. Perdí mi personalidad y se rompieron todos los lazos que me ataban al mundo. No tenía miedo ni estaba cansado. Me sentía flotar en el aire. Me creía invencible. Pensaba que nada podía detenerme. Había llegado a esa embriaguez, a esa desmaterialización que el esquiador busca en la nieve, el aviador en el cielo y el campeón de saltos en el trampolín. Después de llevar quince metros haciendo acrobacias, logré detenerme y colocar una clavija. Entonces me di cuenta de que ni siquiera un ángel podría subir por una pared que no tuviera rugosidades ni fisuras, y allí no había nada donde agarrarse; aunque esto sólo era un error de apreciación. A mi izquierda, vi unos minúsculos puntos de sujeción que me hicieron pensar en llevar a cabo una travesía digna de un campeón de Baviera como Dülfer. Dicho y hecho. Di algunas explicaciones a Lachenal que, allá abajo, entre mis piernas, me miraba algo inquieto. Más tarde, pegado a la roca con la cuerda tensa que se iba soltando lentamente, desafiando las leyes del equilibrio, logré pasar aun cuando los puntos de apoyo eran muy pequeños. Por fin, atrapé una presa muy buena: tras rodear una pequeña arista, milagrosamente me encontré una plataforma tan ancha como una silla, y, al cabo de unos metros de ascensión, una clavija. Subí hasta ella, pasé las cuerdas y volví a descender. Lachenal escaló rápidamente hasta llegar a la travesía, dudó unos instantes y se lanzó con un péndulo hacia donde yo estaba. Algo inquietos, comprobamos el estado del tiempo. El horizonte seguía despejado, pero las nubes, que formaban una especie de capuchón alrededor de nuestra montaña, habían aumentado y se acercaban hacia nosotros inquietantemente. ¡Debíamos darnos prisa…!

Seguimos por un sistema de placas cortadas por muros que iban de izquierda a derecha y permitían rodear la insuperable muralla defensiva de aquella torre gris. La roca era magnífica, y las dificultades importantes y continuas, aunque no llegaron a ser extremas. Escalaba como jamás lo había hecho: a gran velocidad, sin dudar un instante y sin un solo error. Mis manos parecían adivinar cuáles eran los puntos donde podían aferrarse. Nuestra ascensión se parecía más a una danza que a una escalada difícil. A las tres de la tarde, llegamos por fin al vivac Allain que, con sus dos metros de anchura, parecía una avenida y contrastaba con las escasas y estrechas cornisas que hasta aquel momento habíamos encontrado.

Decidimos aprovechar esta comodidad inusitada para comer un poco, comentando los acontecimientos. El atento examen del horario de la cordada parisina nos mostraba de forma lógica que al ritmo que íbamos era posible llegar muy alto antes de la noche, podría ser que incluso hasta la cumbre. De hecho, teníamos cinco horas por delante y Allain, cuya energía era netamente menor que la nuestra, recorrió en ese tiempo los dos tercios del camino que nos separaba de la cima. Desafortunadamente, en ese momento nos envolvía una niebla opaca que reducía nuestra visibilidad y, como colmo de la mala suerte, empezaba a granizar con fuerza. Nos dimos cuenta de que estábamos metidos en una ratonera. ¿Qué hacer? ¿Bajarnos? La cosa parecía casi imposible sobre estas inmensas placas donde la escalada se desarrolla en diagonal; y, además, ¿cómo remontaríamos el Péndulo en sentido inverso? No, saldríamos por arriba. Estaríamos en el segundo vivac Frendo-Rébuffat antes que el mal tiempo y, desde allí, más pronto o más tarde, acabaríamos por pasar.

En el croquis que me había dado Guy Poulet, la única indicación que había y que estaba a la derecha, decía: «losas fracturadas». Examinando lo que la niebla nos dejaba adivinar, deduje que dicha indicación se refería a las lajas que había a nuestra derecha. Ni por un momento se me ocurrió la idea de escalar la pared que estaba sobre nosotros: su inclinación superaba la verticalidad y caía hacia atrás peligrosamente. Gracias a dos difíciles largos de cuerda que hicimos hacia la derecha, conseguimos llegar a una zona de fisuras recortadas por unas inmensas placas negras. Estas fisuras eran difíciles de atravesar y tuve que esforzarme mucho, pero me encontraba en plena forma. Nos elevábamos penosamente tratando de regresar al lado izquierdo, aunque una y otra vez nos veíamos rechazados hacia el otro lado. La situación era cada vez más inquietante, teniendo en cuenta, sobre todo, que en el croquis no se señalaban tales dificultades. Después de varios largos de cuerda, fuimos a parar a una losa completamente lisa. ¡Era imposible subir más! Estábamos de muy mal humor. No había más remedio que descender, a pesar de que aquello supondría una tremenda pérdida de tiempo. Por otro lado, nos preguntábamos si no habría otro camino. Bruscamente, la niebla desapareció y vimos a nuestra derecha un couloir que parecía relativamente fácil. En un momento, vi la solución: seguir por aquel couloir y regresar por ese camino a la zona de los neveros que cruza la parte superior de la muralla. Mediante un rápel pendular llegamos al corredor, que presentó más dificultades de lo que habíamos imaginado. La inclinación era casi de sesenta grados. Y la roca era tan compacta que resultaba casi imposible colocar las clavijas; por su estructura parecía una pizarra que tuviera los puntos de sujeción invertidos, pequeños y con tendencia a romperse. Sin embargo, había que subir y teníamos que hacerlo deprisa, por lo que no hubo más remedio que realizar acrobacias sobre aquel terreno tan inseguro. Avanzábamos, pero las manecillas del reloj corrían más que nosotros.

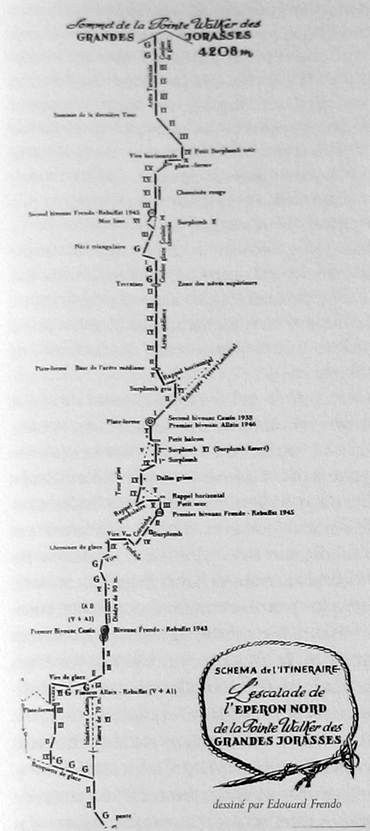

Croquis de Edouard Frendo.

Al añadirse el crepúsculo a la niebla apenas veíamos a una distancia de uno o dos metros. Empecé a temer que la noche nos sorprendiera en aquel corredor y que tuviéramos que permanecer allí aferrados a unas superficies que no tenían ni un centímetro cuadrado, no pudiéndonos anclar siquiera a un pitón. Por un instante, el «jovencito del futuro» de Samivel pasó delante de mis ojos, pero mi sangre tenía todavía mucha fuerza, mi energía estaba aún demasiado intacta para que me abatiese la desesperación. Desafiando todas las leyes de la prudencia, escalaba a una velocidad loca. Mi compañero me seguía como una sombra, llena de unión y de calma. Por fin, la pendiente disminuyó. A nuestra derecha, una delgada arista de nieve sucedía al muro compacto que atravesábamos. Nos dimos cuenta de que el corredor era doble y que los dos ramales se unían aquí, formando la arista providencial que nos daría seguridad. Sin embargo, nuestra alegría era moderada, pues la perspectiva de pasar la noche sentados en la nieve mientras se fundía nos gustaba poco. Esta desagradable experiencia ya la habíamos vivido en otros lugares. A la derecha de la arista, había una roca tan grande como la cabeza de un hombre, y pensé que nos podría servir de plataforma a falta de otra cosa. Cuando quitamos la nieve que había donde estábamos, encontramos una fisura sobre la que colocamos sólidamente una clavija y después, a costa de muchos esfuerzos, conseguimos arrancar una piedra que, astutamente colocada, duplicó la superficie de nuestro palacio. ¡Ahora medía cuarenta por treinta centímetros! Nos dispusimos a preparar el material para el vivac: chaquetas de pluma y anoraks impermeables. Además, Lachenal contaba con un pie de elefante, que yo traté de sustituir por unos calcetines que me puse sobre las botas, metiendo después los pies dentro de la mochila.

Apenas nos habíamos instalado, se desencadenó una violenta tormenta que dejó caer sobre la montaña un granizo de gran tamaño. Caía con tanta fuerza que no tuvimos más remedio que protegernos las cabezas con las manos. Por suerte, este granizo sólo duró unos minutos. Aproveché esta circunstancia para arrojarme sobre los alimentos y me puse a comer con voracidad tocino, mantequilla, queso, ovomaltina y frutos secos. En cambio, Lachenal no tenía hambre y le obligué a que comiera un poco para recuperar fuerzas. A ambos lados de la arista en la que nos encontrábamos corrían verdaderos torrentes de granizo. Afortunadamente, estábamos lejos del curso de esa corriente. Sin embargo, teníamos que limpiar constantemente el granizo que se acumulaba a nuestras espaldas, porque de lo contrario corríamos el peligro de que nos empujara hacia el vacío. La noche iba pasando, a pesar de la tormenta, a pesar del granizo que seguía cayendo ininterrumpidamente y a pesar de estar en una posición casi insoportable, cramponeándonos el uno al otro, sentados sobre una nalga y con los pies columpiándose en el vacío.

Alternábamos cantos de todo tipo y discusiones sobre cómo saldríamos de allí. Yo sostenía que la situación no era desesperada, que una buena tormenta purga a menudo el tiempo y que podría ser que al día siguiente hiciera bueno.

Lachenal, pensaba que no estábamos muy lejos de la cima y que tal vez podríamos ser rescatados desde arriba. Aunque encontrábamos angustiosa la situación, había algo que nos decía que saldríamos de ella. Estábamos casi alegres y no llegamos a dejamos invadir por pensamientos negativos. Creo, incluso, que el amor por la aventura es tan fuerte en mí que en mi fuero interno no estaba descontento de encontrarme en una situación tan excepcional.

Cuando, hacia el amanecer, disminuyó por fin la tormenta, a pesar de que el frío era intensísimo, acabamos por quedarnos medio dormidos. Ya de día, nos encontramos con un panorama sombrío y glacial, pudiendo contemplar la situación bajo su aspecto más dramático. La niebla, que lo envolvía todo y que deformaba las perspectivas, nos impedía determinar nuestra posición. No podíamos hacer ni siquiera un cálculo aproximado. La parte de couloir que aún debíamos atravesar era tan difícil como la que habíamos superado el día anterior. Además, el granizo se había acumulado sobre la roca y el intenso frío de la mañana había llegado a soldarlo todo, formando un caparazón de hielo. Ya en los primeros metros nos dimos cuenta de que era imposible subir con las suelas Vibram. Por suerte, siguiendo los consejos de P. Allain, yo había traído un par de crampones. Lo único que podíamos hacer era escalar por las lajas con los crampones, tratando siempre de desviarnos hacia la izquierda hasta encontrar de nuevo el camino. Sin abandonar el equipo de vivac, me entregué a esta tarea con la energía que da la desesperación. Aunque la noche había sido muy dura, me encontraba en buena forma. Inmediatamente, la escalada se mostró muy difícil y peligrosa. Me sostenía únicamente apoyándome en las puntas de los crampones, que colocaba sobre superficies minúsculas. Las manos, agarrotadas por el frío, descubrían doloridas los puntos de sujeción y las fisuras necesarias para el ascenso. Los pitones no se introducían nunca más de un centímetro y quedaban tan mal que a veces Lachenal podía sacarlos con la mano. Nuestra progresión era como una continua carrera de fuerza. Tenía que emplearme a fondo a cada instante y, a duras penas, ayudaba a mi compañero a conservar el equilibrio que, frecuentemente, estaba a punto de perder debido a que sus suelas de caucho resbalaban. Sólo logramos superar esta fase de la escalada gracias a que Lachenal era un escalador de gran categoría, porque si se hubiera caído, yo no habría podido sostenerle.

A pesar de todos mis esfuerzos, no llegué a atravesar hacia la izquierda. Me vi incluso obligado a alcanzar una pendiente de hielo vivo que estaba a la derecha y que remontamos tallando pequeñas muescas. Sólo me obsesionaba una idea: pasar y deprisa, porque si nevaba estaríamos perdidos. Esta concentración me dio la fuerza y la valentía necesarias para vencer obstáculos que en otro tiempo ni siquiera hubiera osado abordar. Tuve un poco la misma impresión que el día en que, en medio de una avalancha, nadaba desesperadamente por volver a la superficie. La misma increíble energía multiplicó mis fuerzas; la misma serenidad me permitió juzgar la situación exactamente, sin verme influenciado por su carácter dramático. Sabiendo que, probablemente, sería imposible que nos bajásemos, me dejé guiar por el terreno, más curioso que inquieto.

Por fin, fuimos a parar a un muro vertical cortado por una gran chimenea. Como el fragmento que conseguíamos ver nos pareció que permitiría la escalada, nos metimos dentro de esa falla. Aprovechando la seguridad de aquella posición, lanzamos una mirada a nuestras espaldas. La niebla se despejó un poco y pudimos juzgar nuestro error y grabar en nuestra mente una imagen de aquel mundo fantástico que acabábamos de atravesar. La escalada continuó, siempre con la misma desesperación. Nos esperaban unas chimeneas extraplomadas, que estaban situadas entre rocas, a veces inestables, y entre pequeños couloirs de aspecto engañosamente bonachón. Las chimeneas se ensanchaban desagradablemente y exigían grandes esfuerzos. La dificultad era tal que, en muchos momentos, tuvimos que recurrir a la escalada artificial. La roca estaba muy erosionada y, nuevamente, las clavijas se sostenían muy mal. En algunos tramos necesitamos hasta media hora para avanzar unos pocos metros. En esos pasos, la situación de Lachenal estaba lejos de ser envidiable. Constantemente corría el riesgo de ser arrollado por las piedras que, pese a todos mis esfuerzos, yo iba desprendiendo a mi paso. Su prodigiosa destreza le permitió evitarlas, pero una de ellas —de dos puños de tamaño— le dio en la cabeza y milagrosamente no se quedó sin sentido. A veces, tuvo que estar una hora aferrado por la cintura a una clavija, roto por los calambres y privado del calor físico y moral que el ardor de la lucha concede al líder. En este papel oscuro y heroico, su comportamiento fue admirable: temblando de frío, evitando las piedras, sonriente y jovial, me animaba siempre y hablaba sin cesar de una «comilona» que íbamos a darnos muy pronto.

Itinerario a partir del vivac. A la izquierda la punta Walker.