Rebuffat: su concepción del alpinismo se adelantaba a su época (Calanques, Marsella)…

Los dirigentes de aquel momento habían sustituido el tradicional servicio militar por un ideal de virilidad, de civismo, de espíritu de equipo y de amor al esfuerzo. Se había creado un nuevo servicio, llamado civil, cuyo objetivo oficial era la formación cívica, moral y física de la juventud. La institución estatal, encargada de hacer cumplir a los jóvenes de veintiún años este servicio de ocho meses, se autodenominaba Campos de la Juventud; pero paralelamente se había formado una institución similar de menor importancia que se llamaba Juventud y Montaña, o J. M., como entonces solía decirse para abreviar.

En esta organización de elite, en la que sólo podían entrar voluntarios, se intentaba incrementar el valor humano de los jóvenes mediante la práctica del alpinismo, del esquí, y, en general, de una vida dura en la montaña.

J. M. estaba dotada de un cuadro de instructores de esquí y de alpinismo, compuesto por guías y monitores profesionales. También había muchachos que, ya entonces, eran buenos esquiadores y alpinistas, los cuales ingresaban aprobando unos exámenes especiales bastante difíciles. Los salarios eran modestos, pero esta existencia entregada completamente a la montaña parecía apasionante.

Yo tenía las aptitudes necesarias para poder aprobar fácilmente los exámenes de ingreso en ese cuadro de instructores, y me daba cuenta de que allí encontraría una forma de sufragar mis necesidades materiales llevando, al mismo tiempo, una vida que podía satisfacer mis aspiraciones. Como, de todas formas, faltaban pocos meses para que me llamaran para cumplir mi servicio civil, decidí adelantarme ingresando como voluntario en J. M. En los primeros días de mayo me incorporé y fui destinado al Centro de Beaufort.

Durante esta época de guerra, en todos los sectores la inestabilidad de las condiciones de existencia fomentaba un estado permanente de desorganización o, más exactamente, de organización improvisada. Esto daba a la vida un aire de fantasía, que en la época de la productividad sólo respirábamos raras veces.

J. M. se encontraba todavía en fase de formación y, por ello, en esta organización se compaginaba un desorden descabellado junto a una rígida disciplina militar. Durante los primeros días, después de mi llegada en compañía de otros treinta novatos, me ordenaron que plantara patatas. Más tarde, debido a uno de esos misteriosos mecanismos que parecen articularse automáticamente cada vez que se pone en marcha una organización colectiva, me nombraron encargado de las mulas, cuando este trabajo lo hubiera realizado mucho mejor alguno de los reclutas de origen campesino, los cuales constituían al menos la tercera parte de los que estábamos allí.

Desde mi infancia, yo había estado familiarizado con las vacas, pero jamás había tocado una mula. Como había oído decir que estos animales eran malvados, traidores y capaces de dar unas coces terribles, experimenté a su lado un temor sagrado y legítimo.

Cuando el jefe me anunció cuál iba a ser mi destino a partir de entonces, le pregunté, crispado por la inquietud, en qué consistiría mi papel. Con esa concisa precisión que caracteriza a los verdaderos jefes, me respondió:

—Muy fácil: te vas a la cuadra, llevas las mulas a beber al abrevadero de la plaza, les das de comer a razón de una gavilla de paja cada cuatro y limpias la cuadra. De momento, eso es todo.

Lo que no se acordó de decirme fue que, como el nombramiento del nuevo encargado de mulas había seguido su curso administrativo, aquellos animales habían estado sin beber ni comer durante dos días.

Entré en la cuadra con la inocencia de un catecúmeno que va a recibir el bautismo. Casi no me di cuenta de que los animales se agitaban de forma anormal, y, cuando lo percibí, me dije: «Será porque todavía no me conocen».

Después de esquivar, por muy poco, una coz que hubiera podido enviarme directamente al paraíso, conseguí meterme entre dos mulos y soltarles. A continuación, me deslicé junto al pesebre y logré soltar a cuatro más. Sólo entonces me di cuenta de que acababa de cometer una imprudencia más grave que si hubiera tratado de subir el couloir Whymper a las cuatro de la tarde. Los mulos, completamente enloquecidos de hambre y de sed, se pusieron a corretear por todas partes, y uno de ellos, con la mirada despavorida, levantó los labios, dejando asomar unos grandes dientes amarillentos, y trató de morderme con muy mala intención. Solo me libré del mordisco gracias a la agilidad con que me pude subir al pesebre. De no haber sido por aquel salto, me hubiera pisoteado y coceado hasta matarme.

Me habría quedado, sin duda, allí arriba durante horas si no hubiera sido porque, como la puerta quedó abierta, los animales acabaron por salir de uno en uno y se repartieron por todo el pueblo cabalgando desenfrenadamente.

Sin embargo, tuve mucha suerte, porque me relevaron muy pronto de mis funciones de encargado de mulas, y pasé a formar parte de un equipo que preparaba un nuevo acantonamiento en los pastos de Roselend, a 1800 metros de altitud.

El chalé en el que nos teníamos que instalar era de construcción bastante primitiva. Carecía completamente de todo el material indispensable para la vida de un grupo, aun en las condiciones más rústicas. Allí no había ni fogón, ni camas de campaña, ni tampoco colchones o colchas. Teníamos que montar todo esto lo más rápidamente posible. Pero como la aparición de la primavera había sido muy tardía, Roselend estaba aún medio enterrado bajo la nieve, y el camino era absolutamente impracticable en sus últimos cuatro o cinco kilómetros. En tales condiciones, el único medio de transporte posible eran nuestras espaldas.

El trabajo de mi equipo consistía esencialmente en realizar esta tarea de transporte. Sólo estábamos obligados a hacer un único viaje al día, con una carga media de cuarenta kilos, que exigía alrededor de tres horas entre ida y vuelta. Este trabajo era relativamente breve, pero requería un vigor físico mayor de lo corriente, sobre todo, teniendo en cuenta que dormíamos en el suelo, comíamos muy mal y, por tanto, nuestra subsistencia misma exigía un constante esfuerzo.

Por esta razón, el equipo estaba formado por personas especialmente fuertes. Es, sin duda, por lo que yo fui escogido. Habituado a trabajar con los mulos, ¡estaba destinado a reemplazarlos cuando fuese necesario…! La dura vida que llevábamos en Roselend me iba de maravilla. Pero tres horas de trabajo, incluso del más penoso, eran insuficientes para agotar mi dinamismo; así que me las ingeniaba para encontrar el medio de gastar todas mis fuerzas. Cada día, me levantaba antes del amanecer, y con algunos compañeros a los que conseguía liar, subía con los esquís a la Grande Berge, cima que domina Roselend, de donde la separan 600 metros de desnivel.

Tras un rápido y embriagador descenso, y con el desayuno engullido, salía para realizar un primer porteo. A mediodía, en lugar de descansar, hacía voluntariamente un segundo porteo. Como las cargas me parecían demasiado ligeras, cada día me cargaba un poco más. Ante el ejemplo, otros porteadores, picándose, querían realizar viajes todavía más pesados. Pronto esto se convirtió en una verdadera competición diaria y llegábamos a portear hasta sesenta kilos.

Es preciso decir que en estos primeros tiempos de J. M. reinaba un espíritu de equipo, una atmósfera de buen humor, de animación y de compañerismo que entusiasmaba. Éramos sin duda muy ingenuos, pero muchos de nosotros estábamos realmente animados por un ideal por el que estábamos dispuestos a dar todas nuestras fuerzas. En este ambiente de excitación colectiva y de trabajo agotador, he vivido algunos de los días más intensos y felices que se puedan imaginar. Y es que «la fuerza desbordante está para derrocharse sin límite»[3].

Cuando se fundía la nieve, nuestra vida de equipo se organizaba de manera muy diferente. El tiempo se repartía entre los trabajos de leñador, el esquí de montaña, la educación física y, de una forma más modesta, la escalada.

Los monitores alpinos desarrollaban un trabajo puramente técnico. La organización general y el respeto de la disciplina estaban garantizados por jefes de distintos grados. Éstos eran, en su mayor parte, oficiales o suboficiales de carrera que provenían del desaparecido ejército del aire. La mayoría de ellos no sabía nada de montaña, y algunos la detestaban cordialmente. Por esta simple razón, a pesar del entusiasmo de casi todos los monitores y de los voluntarios, la actividad alpina no estaba atendida como era debido.

La orientación de la vida de cada grupo dependía, sobre todo, de su jefe. Éste, según sus gustas, tendía más o menos hacia el esquí, el alpinismo, las excursiones, el trabajo manual o las actividades culturales. Por suerte, de modo excepcional, nuestro jefe era un antiguo suboficial de las tropas alpinas y, lo que es más, un alpinista experimentado y antiguo Bleausard[4].

Gracias a él, nuestro tiempo se empleaba principalmente en largas excursiones con esquís por las crestas altas del Beaufortain, así como en entrenamiento de escalada. Con este fin, nos hizo acondicionar varias escuelas de escalada en las elegantes agujas y grandes paredes de caliza que dominan Roselend. Al menos dos veces por semana, estábamos obligados a realizar medio día de entrenamiento para la escalada. Durante estas sesiones, no tenía ninguna dificultad para superar a mis compañeros; sólo uno, llamado Charles, muy dotado físicamente, me aventajaba. El resultado eran divertidas competiciones en las que, perfectamente asegurados con la cuerda, nos adelantábamos con espectaculares acrobacias.

Fue en esta época cuando conocí a Gastón Rébuffat, que estaba destinado a un equipo instalado en el pintoresco valle de Aréche, lleno de espesos bosques de abetos y de verdes praderas salpicadas de viejas casas de campo. Como en ese paisaje bucólico no había rocas para poder practicar la escalada, este grupo no tenía más remedio que subir a nuestras escuelas de Roselend.

Un día, cuando su grupo vino a entrenarse, fue sorprendido por la lluvia y todos sus miembros acudieron a refugiarse a nuestro chalé. Alguien me dijo que entre aquellos jóvenes había un marsellés, llamado Rébuffat, excelente escalador, que decía haber realizado algunas grandes ascensiones. Como yo había oído hablar de ese maravilloso terreno para la escalada que constituyen las Calanques de Marsella, aquella noticia me emocionó y quise enseguida que me presentaran al fenómeno.

En esa época, el trato de Rébuffat resultaba desconcertante. Era un tipo alto, delgado, tieso, y con un rostro siempre levantado, animado por dos ojillos negros de mirada penetrante. Tenía una forma de actuar afectada y hablaba de modo rebuscado. Todo esto contrastaba cómicamente con su marcado acento marsellés.

El personaje me sorprendió un poco; pero, tras un primer contacto muy difícil, pronto se estableció una simpatía recíproca, y estuvimos toda una mañana paseando bajo la lluvia y charlando sobre la montaña.

Como puede imaginarse, los dos nos preguntamos por nuestros éxitos en la escalada. Me quedé muy sorprendido cuando supe que, sin más experiencia que la técnica de la escalada acrobática adquirida en las Calanques, Rébuffat había realizado ascensiones de alta montaña de una dificultad que correspondía al límite de mis ambiciones. La conversación nos llevó a hablar de nuestros proyectos. Los suyos me parecieron completamente extravagantes. Su concepción del alpinismo, hoy corriente, se adelantaba a su época, y para mí era totalmente nueva.

Rebuffat: su concepción del alpinismo se adelantaba a su época (Calanques, Marsella)…

Para todos los alpinistas que había conocido hasta entonces, la escalada de montañas era algo parecido a un arte religioso, con sus tradiciones, sus jerarquías y sus tabúes. En esta capilla, el racionalismo no podía entrar bajo ninguna excusa. Como yo había crecido entre los sacerdotes, seguí ciegamente todos sus ritos y acepté todos sus postulados.

Para Rébuffat aquellas ideas no eran más que necedades y secuelas de tiempos revueltos. Su espíritu escéptico estaba libre de todos estos prejuicios. Cuando se le oía hablar, uno acababa pensando que lo más importante del alpinismo era poseer una gran maestría en la escalada en roca, porque para todo lo demás bastaban la voluntad y el valor. Para apoyar su teoría, Rébuffat citaba nombres de algunos ilustres escaladores alemanes e italianos que, sin más experiencia que la de los Dolomitas y los Alpes calcáreos orientales, habían triunfado en las más formidables ascensiones de alta montaña. Siguiendo una lógica implacable, mi nuevo conocido afirmaba que lo que habían hecho los italianos y los alemanes también lo podían llevar a cabo los franceses. Y, llevando su razonamiento hasta el final, llegaba a la conclusión de que, como —justificadamente— se creía dotado de una notable fuerza de voluntad, de un gran valor y de una excelente habilidad como escalador de roca, pronto lograría triunfar en la escalada de las paredes alpinas más difíciles. Incluso proyectaba intentar la ascensión del espolón Walker de las Jorasses y hasta la de la cara norte del Eiger, que estaban consideradas como las más importantes de los Alpes.

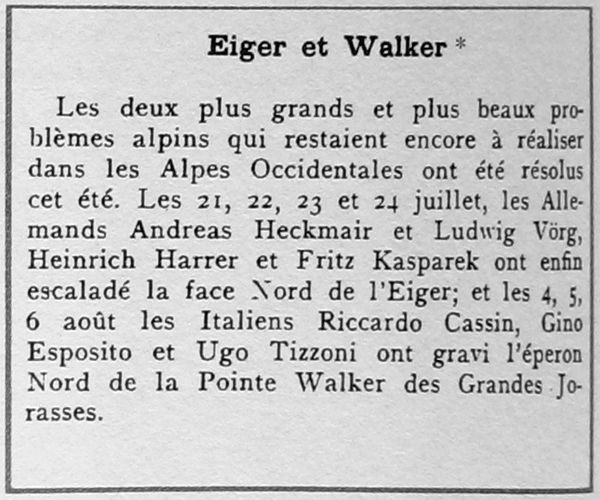

Nota de Lucien devies en la revista Alpinisme, 1938: «Eiger y Walker. Los dos mayores y más bellos problemas alpinos que quedaban todavía por resolver en los Alpes Occidentales han sido solucionados este verano. Los días 21, 22, 23 y 24 de julio, los alemanes Anderl Heckmair, Ludwig Vörg, Heinrich Harrer y Fritz Kasparek han escalado por fin la cara norte del Eiger; y los días 4, 5 y 6 de agosto, los italianos Riccardo Cassin, Gino Esposito y Ugo Tizzoni han escalado el espolón norte de la Punta Walker de las Grandes Jorasses».

Para mí, que practicaba el alpinismo de una forma completamente instintiva porque, cuando los glaciares centelleaban bajo el sol y las agujas se perfilaban sobre el azul límpido del cielo, sentía subir por mis músculos una furiosa necesidad de acción, esta metódica voluntad, estas teorías racionales, esta confianza en sí mismo y esta fría ambición me resultaban pasmosas. Al oír su discurso, me sumergía en una indefinible mezcla de escepticismo divertido, de respetuosa admiración y de vago deseo.

Algún tiempo después de este encuentro me eligieron para realizar un curso de jefe de cordada en el Centro-Escuela de J. M., que se encontraba en La Chapelle-en-Valgaudemar, al sur del macizo del Oisans. Charles, mi rival, y Rébuffat, también debían participar. En Roselend, nuestro primer jefe había sido sustituido, y la buena vida que habíamos disfrutado desapareció con él. Ahora estábamos bajo las órdenes de un bruto de mente estrecha, que nos obligaba a pasar el día ocupados en trabajos pesados y desorganizados. Llevábamos una existencia sin objetivos que empezaba a resultarme pesadísima. El anuncio de esta partida hacia alta montaña me llenó de felicidad. Algunos compañeros me aseguraron que, cuando el jefe nos leyó la orden en la que se me designaba para el curso, a pesar del rígido «¡firmes!», mi rostro se iluminó tan intensamente por la alegría que todos se dieron cuenta.

Viviendo desde hace años en el civilizadísimo valle de Chamonix, donde los teleféricos, los funiculares y los cómodos refugios hacen menos ruda la práctica del alpinismo, y habituado a la elegante majestuosidad de las agujas, al esplendor de las masas glaciares del Mont Blanc y a la seductora tranquilidad del verdor de los Alpes de Saboya, según llegaba a La Chapelle-en-Valgaudemar, experimenté una sensación de estar fuera de mi país casi tan violenta como la que habría sentido si hubiera desembarcado en el Tíbet.

En este valle todo era nuevo para mí, tanto la naturaleza como los hombres. No había elegantes agujas, parecidas a llamas inmensas, que se elevan hacia el cielo con un impulso prodigioso ni glaciares imponentes cuya brillante blancura, en contraste con el azul del cielo y el verde de los pastos, da al paisaje una vida y una alegría que alivian el corazón. Ni rastro de grandes praderas con flores multicolores que parecen simbolizar la riqueza, ni de prósperos rebaños cuyo tintineo de cencerros subraya la paz de la naturaleza. No se veían vastos y sólidos chalés cuyos anchos tejados parecen estar hechos para la eternidad; ni ruidosas villas plagadas de turistas; ni aparatos metálicos llegados para perturbar la soledad de las cimas.

Aquí, la naturaleza dura y salvaje permanecía casi virgen y los hombres parecían vivir en otro siglo. Las cumbres de crestas redondeadas, parecidas a los castillos en ruinas, caían sobre oscuras paredes desmanteladas, pedreras inmensas y áridos pastos de hierba áspera. Sólo algunos corredores de nieve sucia y los delgados glaciares cubiertos de guijarros daban una nota más clara a este paisaje de austera belleza.

Al pie de estas cumbres poco amables, un estrecho valle difícilmente encuentra su sitio. Los hombres parecían recién salidos de la Edad Media; vivían miserablemente, en primitivas casitas de piedra con el techo de paja musgosa, disputando a una naturaleza hostil hasta la más mínima pulgada de terreno cultivable, hasta el punto de que, en las lindes de la montaña, las estrechas praderas de hierba baja y los campos de cereales poco frondosos se infiltraban a través del pedregal como un encaje verde y amarillo.

En el pueblo de La Chapelle, la carretera asfaltada y algunos hotelitos representaban la vanguardia del mundo moderno que acababa de penetrar allí. Pero, a medida que se iba remontando el valle, las huellas de la civilización se borraban poco a poco. Al fondo, el villorrio de Rif-du-Sap llevaba una vida más primitiva que muchos pueblos del Himalaya.

Esta naturaleza salvaje y esta vida rústica de Valgaudemar desprendían una austera poesía. Desde el principio, me sentí hondamente poseído por el sabor áspero de esta tierra del fin del mundo. Muchos años después, cuando he tenido la suerte de visitar las montañas de Asia y de América, he sentido la misma embriaguez que percibí cuando estuve en este alto valle perdido.

La Escuela de profesores y monitores de J. M. ocupaba unos viejos edificios situados en el centro del pueblo de La Chapelle. Como seguíamos simultáneamente un curso de jefe de equipo y otro de jefe de cordada, nuestra existencia era tan dura y tan activa que hoy, si no hubiera tomado notas de aquella época, caería en la tentación de creer que el paso del tiempo me hace exagerar los recuerdos.

Las subidas que cada semana hacíamos a la montaña eran muy diferentes a las que yo había realizado en el macizo del Mont Blanc. Las escaladas eran escasas y nunca difíciles. Se trataba más bien de subidas fáciles, precedidas de larguísimas marchas de aproximación a través de los pendientes pastos de hierba resbaladiza, de las madrigueras y de las laderas llenas de rocas desmoronadas y poco estables.

La regla de la Escuela consistía en hacernos subir a lejanos refugios, cargados como mulos y, casi siempre, a ritmo de carrera. También las ascensiones se realizaban a tal velocidad que la mayor parte de los alumnos del curso acababa completamente extenuados. Dada la escasez de alimentos que nos daban en aquellos tiempos de restricciones, estas salidas a la montaña eran agotadoras, incluso para los más robustos. Cuando al cabo de dos, tres y hasta cuatro días, regresábamos al Centro, estábamos todos medio muertos.

Sin embargo, en lugar de dejarnos descansar el resto de la semana, una disciplina de hierro nos imponía diariamente de diez a catorce horas de trabajo. Nos levantábamos a las seis de la mañana y, generalmente, no caíamos sobre nuestro jergón hasta medianoche, sin haber tenido otro tiempo de reposo que el de la comida. Aunque, realmente, no sé si podía considerarse comida lo que nos daban: unas pocas legumbres mal preparadas, acompañadas por un único elemento nutritivo: las innumerables moscas que se pegaban en los platos.

Estas largas jornadas comenzaban con unos tres cuartos de hora de gimnasia, llevados a un ritmo endiablado. El resto de la mañana quedaba ocupado con diversos tipos de trabajos manuales, por ejemplo, cortar leña, arreglar caminos, etcétera. La tarde empezaba con una sesión en la escuela de escalada, y continuaba con varias horas de conferencias y estudio. Después de la cena, teníamos que soportar todavía unas veladas culturales, o bien sesiones preparatorias para una especie de representación de music-hall, a la que llamaban desbloqueo y que debía celebrarse el día de la clausura del curso.

Naturalmente, todos estos trabajos había que realizarlos a ritmo de competición, y hasta el más mínimo desplazamiento lo teníamos que hacer marcando el paso y cantando.

El método de formación del Centro-Escuela de J. M. parecía inspirarse en el de las escuelas militares y ¡cada día podíamos constatar lo bueno que era…! Por poco escuchadas que parezcan las ideas que surgen del cerebro de los militares, se debe convenir que los pedagogos con galones han concebido estos métodos en un tiempo en el que los hombres recibían una alimentación suficientemente rica y equilibrada como para tener algo de suerte para soportar una existencia tan penosa. Ahora bien, en estos tiempos en que Francia se moría de hambre, éste no era, de ninguna manera, el caso.

Al cabo de veinte días, más de la mitad de los jóvenes que acudieron al curso estaban completamente agotados, y el resto se encontraba en un estado físico más o menos deficiente. Casi sin excepción, todos éramos víctimas de una desagradable enfermedad, debida sin duda al empobrecimiento de la sangre. El más pequeño arañazo se nos infectaba, transformándose en unas costras que, supurando, se mostraban rebeldes a todos los intentos de tratamiento exterior y que, además, diariamente tendían a hacerse más anchas. En diversos grados, todos teníamos las manos, los antebrazos, las piernas y hasta los pies cubiertos de esas heridas mal curadas y dolorosas.

Aunque comenzó con entusiasmo, el curso se transformó en una especie de infierno a medida que pasaban los días. Sin el soplo del ideal de energía y grandeza que rugía en nuestros pechos y nos daba fuerzas insospechadas, tales pruebas habrían sido insoportables. Pero… en el fondo pensábamos que quienes se revelaban incapaces de aguantar esta ruda existencia no merecían ser llamados hombres… Si hubiese sido de otra manera: ¿no habríamos buscado el descanso en las camas de la enfermería, o incluso en la libertad de la deserción?

Se podría pensar que los jefes que nos imponían una existencia tan inhumana eran animales salvajes, verdugos sanguinarios, o nazis dignos de servir en las SS. Nada sería más falso, pues eran, por el contrario, hombres simpáticos e inteligentes en su mayoría, a menudo incluso dulces y sensibles. ¿Por qué aberración colectiva estos seres equilibrados se habían dejado adiestrar para aplicar métodos educativos tan insensatos? Eso será siempre un misterio para mí.

Afortunadamente, desde el segundo año se revisaron los ultrajes de esta educación viril y los procesos de formación del Centro-Escuela de J. M. fueron humanizándose considerablemente, hasta el punto de que, pasada la euforia, acabó por establecerse cierto abandono. Como resultado de estos primeros cursos, varios muchachos tuvieron graves lesiones en el corazón y en los pulmones, quedando minusválidos para toda su vida.

Por mi parte, aunque fui uno de los pocos que terminó el curso en condiciones físicas aceptables, estas cinco semanas me dejaron el recuerdo de un cansancio muy intenso, mayor incluso que cualquiera de los que más adelante experimenté. Es cierto que esta prueba me marcó profundamente en el aspecto moral y que, más tarde, en el transcurso de las grandes expediciones, he asombrado en ocasiones a mis compañeros por la facilidad con la que aceptaba el cansancio y el sufrimiento. Pareciendo extraordinarias, comparadas con las que conocí en La Chapelle, estas pruebas sólo me parecían, sin duda, juegos agradables.

Pero, finalmente, terminó el curso. Había hecho poco alpinismo y no había aprendido prácticamente nada en este terreno. Sin embargo, a pesar de aquellos malos ratos, no me arrepentía de haber estado aquellos días en Valgaudemar, sino todo lo contrario. Mis horizontes se habían ampliado, había conocido nuevas montañas y nuevos hombres y, especialmente, me había enriquecido gracias a la extraordinaria experiencia que tuve que soportar hasta el final. Constantemente habíamos oído: «¡No soñéis con una vida fácil! ¡No pidáis una tarea que esté a la medida de vuestras fuerzas! ¡Pedid, más bien, que vuestras fuerzas estén a la altura de vuestros deberes!».

También tuve la satisfacción, ciertamente mucho más mediocre, de haber sido el número uno en las pruebas técnicas y el segundo en la clasificación general. Rébuffat, más estudioso, había logrado superarme por algunos puntos y fue el primero.

A lo largo de estas cinco semanas de dura vida, pasadas el uno junto al otro, Gastón y yo habíamos aprendido a conocernos, y, a pesar de que nuestros caracteres eran profundamente diferentes, nos habíamos convertido en grandes amigos. Las fatigas impuestas por el curso no consiguieron borrar el amor que los dos sentíamos por la montaña, ni nuestro deseo de realizar grandes escaladas.

Fue de esta manera como, apenas terminado el cursillo, Gastón quiso arrastrarme a la conquista de la famosísima cara noroeste del Olan.

Si nos arriesgábamos a regresar tarde al Centro, aceptando el severo castigo que nos iba a caer, teníamos la posibilidad de realizar esta ascensión. La propuesta de Rébuffat era muy tentadora y yo no tenía mucho miedo a los castigos de J. M., que frecuentemente consistían en hacernos cargar un saco de piedras de treinta o cuarenta kilos a lo largo de veinte o treinta kilómetros. Pero yo no estaba todavía preparado para escaladas de esa categoría y me había impresionado excesivamente el relato de la primera ascensión. La prudencia resultó ser más seductora que el deseo y no quise saber nada de lo que Rébuffat me proponía.

Al pasar por Grenoble, en el camino de regreso a Beaufort, las tentaciones del mundo civilizado nos parecieron demasiado fuertes y decidimos parar veinticuatro horas para descansar y, sobre todo, para tomar una comida decente. Después de una abundante cena y una buena noche, de nuevo nos sentimos llenos de fuerza y de entusiasmo.

A pesar de la perspectiva del saco de piedras, en lugar de volver a tomar el camino que nos iba a llevar a Beaufort, decidimos retrasar nuestra partida un día más, no para entregarnos de nuevo a las voluptuosidades de la gastronomía y de la buena vida, sino para escalar la Dent Gérard de las Trois-Pucelles. Teníamos intención de empezar por el Couloir Grange para ver si descubríamos un itinerario más interesante.

Ahora ya era un alpinista con experiencia, y esta nueva ascensión del Couloir Grange me pareció tan fácil que, incluso, me preguntaba cómo había estado a punto de perderme en mi primera tentativa. En cambio, la difícil variante, que aquel día inauguramos sobre las losas que separan la fisura Dalloz de la chimenea Sandwich, fue para mí una verdadera iniciación a las formas de la escalada acrobática, que hasta aquel momento no había practicado.

Gastón, tras haber efectuado un primer largo de cuerda con ayuda de muchas clavijas, se vio detenido por una pared extraplomada. Hizo varios intentos de superarla en escalada libre, pero todos fallaron. Después, yo intenté pasar. Y, cuál sería mi sorpresa cuando, a pesar de todo, logré franquear el obstáculo. A partir de aquel momento, se me abrieron nuevos horizontes.

Llegamos a Beaufort con cuarenta y ocho horas de retraso. Nuestro jefe, Testo Ferry, comandante del Centro, nos recibió de forma bastante inesperada. Era un hombre todavía muy joven, que se había distinguido por su valentía en los combates aéreos. Gustaba de las hazañas y la brillantez, y era evidente que el equipo que nosotros formábamos le resultaba agradable. Con una mirada alegre y una ligera sonrisa en los labios, nuestro jefe nos dijo más o menos:

—Ante todo, tengo que felicitaros por los brillantes puestos que habéis conseguido en el curso de jefe de cordada. Gracias a hombres de vuestro temperamento lograremos, creo, hacer una Francia valerosa. Y, como jefe del Centro Paturaud-Mirand, estoy orgulloso de vosotros. Pero lamento verme obligado a deciros que se os esperaba desdé hace dos días en Chamonix, donde debéis incorporaros a un campamento de alpinistas de alta montaña. Vuestro retraso ha producido considerables molestias en el buen funcionamiento de ese campamento, actualmente en marcha. Con el fin de no prolongar esta situación, partiréis hacia Chamonix dentro de pocos minutos; pero, como sería un ejemplo deplorable dejar sin castigo vuestra grave falta de disciplina, me veo obligado a imponeros como pena el corte de vuestros cabellos. Al cero, por supuesto. Dado lo avanzado de la hora, no será posible realizar este castigo antes de vuestra partida. Os doy, por tanto, la orden de deteneros en una peluquería, cuando paséis por Annecy o cuando lleguéis a Chamonix. Es inútil que os diga que, si la orden no es ejecutada, me veré obligado a castigaros con mayor dureza.

Este discurso, lleno de la grandilocuencia de la época y de cierto humor, no me sumergió en la consternación, sino que, por el contrario, me llenó de alegría. Ninguna noticia podía resultarme más favorable que el anuncio de partir hacia mis queridas montañas del Mont Blanc. En cuanto a mi cabello, el verme condenado a que me lo cortaran era más una recompensa que un castigo. Efectivamente, aunque en aquel momento yo tenía sólo veinte años, cada vez veía caer con mayor abundancia mi cabello, y algunos amigos me habían dicho que si se afeitaba completamente el cráneo se podía aplazar bastante la fatal calvicie. La vida, en éste como en otros muchos terrenos, me hizo comprender que pequé de ingenuo.

Cuando pasamos por Annecy, como teníamos que esperar unas dos horas a que saliera el autocar que nos llevaría a Chamonix, fuimos al peluquero más cercano. Gastón, que cuando oyó el anuncio del castigo mostró un profundo menosprecio idealista por el qué dirán y por las vanas coqueterías de este mundo, viéndose delante del peluquero perdió toda su soberbia y no se acordó ya del nobilísimo desinterés que había demostrado, horas antes, respecto a su pelo. Ante la idea de que, en poco tiempo, iba a ver en el suelo su hermosa y bella cabellera rizada, se quedó poco menos que aterrado. Con la voz ligeramente angustiada y los labios apretados en una sonrisa forzada, me sugirió tímidamente:

—¿No crees que el jefe se conformará con un corte a cepillo, de tres o cuatro centímetros de largo?

Sin embargo, yo me mostré como un infame hipócrita y le contesté:

—¿Qué dices? ¿No te avergüenza querer hacer una trampa así? Las órdenes son las órdenes; nuestro deber es cumplirlas hasta el final. Muchacho, ¡prepara la navaja y sácale brillo!

Y mientras yo observaba, radiante de alegría y de malicia, cómo mi cráneo se iba convirtiendo en una bola de billar, el rostro de Gastón, ya de por sí largo y triste, se estiró más y más al ver cómo su cabeza se iba transformando en una especie de tubérculo lleno de bultos y huecos.

Por suerte, Gastón era de carácter amable; pronto su naturaleza se recuperó y pudo reírse de su desventura. Durante los días que siguieron, se hacía tocar los bultos de la cabeza por todos los amigos, y les explicaba con expresión muy seria que tal bulto era el de las matemáticas, tal otro el de los negocios, etcétera.

A la mañana siguiente, el guía André Tournier, que estaba al mando del campamento de Montenvers, se vio sumido durante algunos minutos en una profunda inquietud cuando vio subir hacia su campamento, a paso rápido, a dos hombres cuyos cráneos afeitados brillaban bajo el sol de la mañana. Creyó que se trataba de soldados alemanes. En esa época, una visita así siempre era inquietante…

Situado al lado del viejo hotel del Montenvers, que se hizo célebre por su magnífico emplazamiento por encima de la Mer de Glace, el campamento, a pesar de su nombre, estaba instalado en unas antiguas cuadras transformadas, un poco por encima, en dormitorios.

Cada domingo, una treintena de muchachos más o menos principiantes llegaba de Beaufort con el fin de realizar, durante una semana, un curso de alpinismo en alta montaña. Para recibir a toda esta gente, éramos teóricamente cinco guías y monitores. Pero uno de los guías, ya mayor, estaba a menudo cansado y enfermo, y uno de los monitores se vio incapaz de ir a las cordadas por otro sitio que no fueran recorridos muy fáciles. Prácticamente éramos tres para asumir todo el trabajo: Rébuffat, yo mismo, y, naturalmente, el jefe del campamento, André Tournier.

Éste, a pesar de su baja estatura, tenía una fuerza hercúlea y su ancho pecho poseía las proporciones de un armario de Saboya. Nariz grande, tez morena, ojos oscuros, pelo negro y abundante; habría podido pasar por oriental si sus fuertes rasgos, marcados por una formidable energía, no hubieran dado a su cara la luminosa belleza de un caballero de la Edad Media.

Era un guía de gran valor, en la plenitud de su vida, y un hombre marcado por una personalidad excepcional. Autoritario y violento, era justo y recto y, al contrario que muchos otros guías, no tenía en cuenta mis orígenes urbanos. Habiendo valorado que podría descender de montañeses de buena familia, me trataba como a un amigo, así como a Rébuffat, en cuya casa había sabido descubrir la extraordinaria energía que se escondía bajo una apariencia flemática y casi blandengue.

Como es frecuente en septiembre, el tiempo era bueno y estable. Gracias a ello, cada día llevábamos a la mitad de nuestra tropa de principiantes a alguna cumbre; así, cada uno de ellos podría realizar tres ascensiones por curso.

Estas ascensiones no eran muy difíciles, pero exigían, no obstante, cierta técnica, mayor cuanto más largas eran.

Cada uno de los monitores aseguraba con su cuerda a tres o cuatro cursillistas, caracterizados sobre todo por una falta total de disposición. Es fácil imaginar la lentitud con la que se desarrollaban las ascensiones, como la de la Blaitière, así como la paciencia y los esfuerzos que eran necesarios emplear para izar a toda esta gente a la cima y volver a llevarla a buen puerto. Empezábamos las ascensiones a las tres o cuatro de la mañana, y a veces las acabábamos a las siete o las ocho de la tarde. Para muchos, esta vida hubiera podido ser infernal, y habría sido normal que la repetición cotidiana de estas largas ascensiones, hechas a una velocidad de tortuga, me pareciera muy penosa y fastidiosa. Pero muy al contrario, esta ruda actividad me llenaba de alegría y los días transcurrían muy deprisa.

Realizar estas ascensiones mediocres en esas condiciones: ¿no era vivir cada día una pequeña aventura…? ¡Cuánta atención había que poner constantemente! ¡Cuánta iniciativa había que manifestar en cada momento! Y después, efectuar estos recorridos uno tras otro pidiendo a todo mi ser un esfuerzo enorme, y, al soportarlo, experimentar la alegría de un niño triunfante en un juego difícil.

Sin embargo, nuestra tropa no era una feliz banda de niños grandes, emocionados por el juego prodigioso que es la conquista del cielo con la fuerza de los puños. ¿Un niño para quien la sonrisa del compañero al que se dirige, con los ojos llenos de alegría, a la cresta inundada de luz, es la recompensa a sus esfuerzos? Sin duda, mañana volvería hacia las tristes ciudades brumosas y, acogido por el entorno de una vida mediocre, se quedaría allí para siempre. Pero, por un día, habría conocido el cielo.

Conduciendo estas pesadas cordadas de principiantes bajo la dirección de André Tournier aprendí a amar el oficio de guía y a conocer su particular técnica. Aprendí a sacar el mejor partido del terreno, a asegurar en cualquier instante, a prever los imprevistos, a que no se liasen las cuerdas, a hacer que avanzase con una relativa rapidez una cordada poco hábil de varias personas. Todas ellas cosas poco espectaculares y difícilmente palpables, pero que marcan la diferencia entre los buenos guías y la mayoría de los mejores alpinistas aficionados.

Después de estas agotadoras semanas de cinco o seis días, cuando llegaba el domingo nos habíamos ganado el derecho a descansar. Pero, en lugar de eso, el sábado por la tarde, cuando apenas habíamos devuelto al redil al último cursillista y gracias a que André Tournier, con una grandeza espiritual y una excepcional amabilidad, se hacía responsable de estas escapadas, Rébuffat y yo volvíamos a irnos para pasar la noche en algún refugio. Al día siguiente, a pesar del cansancio que aturdía nuestros miembros, intentábamos una ascensión seria «como aficionados».

A pesar de nuestros brillantes resultados en el cursillo de jefes de cordada, éramos buenos alpinistas, pero todavía no excelentes alpinistas. Tanto uno como otro teníamos ya algunas cualidades que se necesitan para resolver con éxito grandes ascensiones. Pero eran ampliamente contrarrestadas por grandes debilidades. Gastón destacaba por su confianza en sí mismo y por su espíritu emprendedor. Sin duda pensaba, igual que Nietzsche, que «nada triunfa donde la presunción no haya puesto de su parte».

Gracias a su optimismo, abordaba la montaña con una serenidad y una sangre fría extraordinarias. Además, sin ser excepcional, era muy bueno en roca difícil. Por el contrario, le faltaba lo que diferencia al montañero del escalador: el sentido del itinerario, el virtuosismo en «el terreno de dificultad media», y, sobre todo, en la nieve y el hielo.

Completamente opuesto a él, yo era un poco nervioso y timorato, y, a pesar de haber resuelto brillantemente algunos pasajes, mis cualidades como escalador de roca eran bastante mediocres. Por el contrario, poseía un sentido del itinerario poco común y una gran soltura en todos los terrenos de alta montaña.

Sin duda, nuestros esfuerzos y nuestras cualidades se complementaban, pero, a pesar de ello, no formábamos un equipo de primer orden. Los recorridos que realizábamos, como la Mayer-Dibona del Requin o el Grépon al revés, eran importantes para la época, pero no excepcionales. No habríamos podido efectuar retos más difíciles sin haber asumido riesgos importantes. La prueba está en que, en el transcurso de estas escaladas, nos ocurría todo tipo de incidentes más o menos extraordinarios y, aun teniendo en cuenta las malas condiciones y el primitivo material de que disponíamos, nuestros horarios eran bastante lentos.

El Grepón… importantes referencias para la época.

En alta montaña, la rapidez con la que se desarrolla una ascensión da la medida casi exacta de la maestría de los que la realizan.

Rébuffat se entregaba en cuerpo y alma a acometer estas ascensiones dominicales y parecía sentir el mayor de los placeres, pero, arrastrado por sus ideas de grandeza, sentía cierto menosprecio hacia esas empresas. A su modo de ver, éstas no eran más que algo sin demasiada importancia, una preparación para mayores conquistas. Para mí, la montaña seguía siendo un mundo maravilloso y terrible. Cada uno de estos recorridos me sumergía en una deliciosa inquietud; cada vez tenía la impresión de vivir una gran aventura, y mi corazón sólo encontraba la paz cuando la cima estaba finalmente bajo mis pies.

El triunfo me proporcionaba una alegría y una satisfacción al menos tan puras y tan intensas como las que conocí cuando, más tarde, pude experimentar en las cumbres más inaccesibles del mundo.

El campamento del Montenvers concluyó a finales de septiembre. Tras tres meses de ausencia, con la mirada todavía brillante de tanto contemplar el esplendor de las altas cumbres, regresé a las modestas montañas de Beaufortin.

El campamento de Montenvers.

Igual que en la anterior ocasión, a mí me destinaron a Roselend. Rébuffat, afortunadamente, también vino al mismo lugar, pues su grupo se había unido al mío.

La existencia que allí vivimos, durante los últimos meses de 1941, exigió unos esfuerzos menos prolongados y espectaculares que los de nuestra experiencia anterior. Esta vida era extremadamente dura y muchísimo menos apasionante. A partir de aquel momento, ya no podíamos esperar, como en los tres meses anteriores, la aventura cotidiana, ni la camaradería, ni tampoco la alegría de triunfar en un combate honesto.

En Roselend, J. M. había emprendido la construcción de dos importantes chalés, destinados a albergar a treinta personas cada uno. Todos los trabajos eran realizados por los jóvenes, dirigidos por sus jefes habituales. Solamente participaban un par de albañiles profesionales, dando instrucciones y asumiendo los trabajos de acabado.

A pesar de mi título de jefe de cordada, como todavía no había terminado mis ocho meses de servicio, seguía siendo un simple voluntario, y, por ello, fui enviado de peón al campo de trabajo.

La construcción de estos chalés, de haber estado bien dirigida y organizada, habría podido desarrollarse en un ambiente animado y entretenido. Pero, desgraciadamente, el clima que reinaba en el campo de trabajo era tan triste y degradante como el de un presidio.

Doce jóvenes vivíamos apretujados en una habitación de un tamaño que, como máximo, hubiera podido albergar a dos personas. Y no hablemos de la incomodidad, ni del ambiente desagradable que respirábamos. Además, en aquellas condiciones se hacía imposible toda vida personal.

Los alimentos se reducían casi exclusivamente a pan y verduras hervidas. Éstas eran, sobre todo, acelgas, de altísimo valor nutritivo. Dichas condiciones dietéticas —tan desfavorables para muchachos de veinte años que trabajaban a una altitud de alrededor de 1800 metros, durante once horas al día y en un ambiente de temperaturas a menudo inferiores a cero grados— nos mantenían en un estado de semilanguidez, muy perjudicial tanto para que existiera buen ambiente como para que el rendimiento en el trabajo fuera adecuado. Además, las enormes cantidades de verduras que consumíamos tenían un efecto altamente diurético. Era corriente tener que levantarse cuatro, cinco, e incluso seis veces cada noche.

El comedor estaba formado por una choza de paredes de tablones mal encajados. El viento penetraba allí con suma facilidad y, durante esos meses de otoño, hacía un frío intensísimo. Por otro lado, como el comedor estaba situado a un kilómetro de los dormitorios y a más de dos del lugar del trabajo, nos veíamos obligados a caminar cada día unos diez kilómetros, simplemente para comer e ir al trabajo.

Debido al excelente espíritu que reinaba en J. M., casi todos habríamos aceptado de buena gana esta vida de animal maltratado si el trabajo hubiera sido productivo y convenientemente organizado. Pero nos faltaban herramientas, los materiales llegaban irregularmente y en cualquier orden, de tal manera que, en ocasiones, esperábamos durante horas para realizar una tarea bajo un frío glacial, para después trabajar a un agotador ritmo estajanovista.

En tales condiciones, la inmensa buena voluntad que animaba a la mayoría de nosotros se agotó muy rápidamente. Cada uno buscaba escaquearse de una u otra manera, y la frase que se oía por todas partes era: «Aquí lo mejor es escurrir el bulto como sea».

Trabajo agotador a un ritmo estajanovista…

Como casi siempre que una colectividad humana está reducida a condiciones materiales demasiado elementales, los egoísmos se exacerbaron y el bonito ideal de fraternidad que había conocido se transformó en una sorprendente atmósfera de jungla donde florecían la intriga y la delación.

Desde luego, las terribles condiciones materiales a las que estaba sometido nuestro país hacían que no se tuvieran en cuenta todos estos problemas. Ahora bien, si nos atenemos a este argumento: ¿cómo sé explicaba que en otros centros de J. M. hubiera, en cambio, un buen ambiente y comida abundante, y que el trabajo fuera productivo?

En realidad, no eran tanto las circunstancias como la actitud del jefe que estaba al mando de los trabajos la causa de aquella situación. Era un bruto arrogante, de un egoísmo ilimitado, incapaz de organizar y dirigir el campamento.

Este hombre llevaba su sadismo hasta el extremo de levantarnos antes de que amaneciera para que hiciéramos gimnasia en la nieve, con las piernas y el torso desnudos, mientras él, abrigado con una canadiense, dirigía los ejercicios desde la ventana de su habitación. Recuerdo que un día, en el que nos hizo subir por una rampa de nieve polvo, sentí tanta rabia en mi interior que, por una sola vez en mi vida, tuve deseos de matar.

Después de tres meses en estas condiciones y con este estilo de vida, terminé por fin mi periodo de servicio. Como puede imaginarse, en aquel momento estaba totalmente asqueado de J. M.; por otro lado, mi salud dejaba mucho que desear. Lejos de pensar en firmar un contrato de monitor, tal como había tenido intención de hacer, ya no soñaba en nada que no fuera poder regresar rápidamente a mi casa.

A primeros de enero me encontraba ya de regreso en Chamonix. Mientras esperaba el momento de poder llevar a cabo un proyecto que había concebido, volví a dedicarme a mis entrenamientos como esquiador. Durante ese invierno, participé de nuevo en algunas competiciones. Por desgracia, las clasificaciones que obtuve estuvieron lejos de ser tan brillantes como el año anterior. Después de las pruebas que acababa de sufrir, necesité más de dos meses para recobrar unas condiciones físicas satisfactorias. Pero, cuando ya empezaba a notar que me encontraba bien, me hice una grave herida en la rodilla.

Al llegar la primavera, volví a plantearme mi futuro. Ahora, la cuestión era mucho más seria, porque quería casarme con una de mis compañeras de competición. Fue entonces cuando puse en práctica el audaz proyecto que había elaborado durante los últimos meses.

Lionel y Marianne; en el segundo plano, Gastón Rébuffat.

Gracias a un modesto capital que me proporcionó mi madre alquilé una granja, con sus tierras, que se encontraba en el pueblo de Houches, a unos diez kilómetros más abajo de Chamonix. Compré algunas cabezas de ganado y me establecí como campesino.

A pesar de los aspectos utópicos que comportaba mi instalación como granjero, sólo con la liberación, en septiembre de 1944, abandoné este duro y noble oficio.

Como siempre había vivido en el campo, tenía algunos conocimientos de agricultura, aunque estaba lejos de alcanzar el nivel de un auténtico campesino. Y, tal y como podía esperarse, me costó bastante adaptarme a aquel tipo de vida.

Durante la primera temporada de explotación, mi inexperiencia y mi idealismo estuvieron a punto de conducirme a un completo fracaso. Logre evitarlo gracias a la ayuda y a los consejos de mis vecinos, los señores Tairraz, y creo que, también, gracias a un duro trabajo personal que pocas veces llegarán a realizar los rudos campesinos de nuestros valles de montaña. Por todos es sabido que la agricultura en montaña es más penosa y menos rentable que en zonas bajas. Es por esta razón por la que los habitantes de los valles altos abandonan cada vez más la tierra para dirigirse a las ciudades, o bien se entregan a las ocupaciones comerciales que el desarrollo del turismo ha hecho posibles. En el valle de Chamonix, las condiciones técnicas son menos desfavorables que en otras regiones montañosas. La tierra es generalmente bastante fértil; sin embargo, los bordes de la montaña, muy abruptos, prácticamente no se pueden utilizar; por el contrario, el fondo del valle es casi plano, y gracias a ello se puede trabajar con animales y aparatos mecánicos.

Hoy, algunos paisanos hábiles, que han sabido reunir una superficie arable relativamente importante, trabajan con métodos modernos y llegan a extraer de la tierra un beneficio apreciable, sin verse obligados a matarse a trabajar. Pero en 1941, estas condiciones favorables, que se produjeron como consecuencia del abandono de la tierra por una gran parte de la población, todavía no existían. Si, geográficamente, el valle de Chamonix se prestaba mejor que otros a la agricultura y a la cría de ganado, las condiciones de explotación eran muy difíciles por la parcelación y la insuficiente superficie utilizable a disposición de cada agricultor. Este estado entrañó, de hecho, un empobrecimiento ancestral que obligaba a los montañeses a trabajar con métodos primitivos extremadamente penosos.

Marianne Terray y Gastón Rébuffat.

En esta época de restricciones alimenticias, las tierras del alto valle del Arve, lejos de estar desertizadas, estaban cultivadas hasta el más mínimo rincón. Con gran dificultad conseguí alquilar una superficie suficiente para alimentar cuatro o cinco vacas y cultivar algunos arpendes[5] de patatas y de verduras. Pero los campos que obtuve, a un precio extremadamente alto, estaban dispersos en varios kilómetros y, en una buena parte, compuestos por abruptas pendientes medio estériles.

Tenía pues, desde el principio, unas condiciones de trabajo y económicas muy inferiores a las del paisano autóctono, que habitualmente poseía una tierra agrupada alrededor de su granja. Además, esta posición desfavorable se veía sensiblemente acentuada por mi ignorancia técnica.

Por suerte, mi fortaleza, mi interés por lo que hacía y mi costumbre de practicar deportes y realizar trabajos manuales me permitieron asimilar muy rápidamente la mayor parte de los métodos agrícolas que se utilizaban en aquel valle. Lo que más me costó fue, sin duda, aprender las artes de segar, trillar y afilar.

Gracias a mi gran capacidad de adaptación, unida a un encarnizado trabajo, logré compensar, en parte, las limitaciones técnicas que padecía. Sin duda alguna, habría hecho frente a la situación de forma bastante honrosa de no ser porque fui demasiado ingenuo, lleno como estaba de un idealismo difícil de compaginar con el sentido práctico. Así, por ejemplo, un tratante logró colocarme, a un precio desorbitado, un burro que luego resultó padecer una enfermedad en los cascos. Otro error fue no contratar a un campesino para ayudarme, sino a mi amigo Gastón Rébuffat. Éste, a pesar de su buenísima voluntad, a la que debo rendir aquí homenaje, resultó estar muy poco dotado para los trabajos agrícolas, hasta el punto de que era incapaz de manejar el estiércol sin sentir náuseas. Su rendimiento no alcanzaba ni la tercera parte del que habría dado un hombre experto.

Además, como es comprensible, tenía gran propensión a huir a la montaña durante dos o tres días seguidos, con lo cual su productividad disminuía.

Ese año, la cosecha de forraje fue absolutamente dramática. Tenía que conseguir los alimentos necesarios para cuatro vacas y para dos o tres cabras. Este trabajo —que, para un campesino dotado de instrumentos mecánicos, puede parecer muy poca cosa— se convirtió en una empresa muy importante en las condiciones en que yo tenía que realizarlo. Cerca de una tercera parte del forraje estaba constituida por una hierba corta que crecía en abruptos taludes sembrados de piedras, lo cual hacía que costase muchísimo trabajo recogerla y que diera muy poco rendimiento. Pero, sobre todo, teníamos que segar, secar y cosechar sin más útiles de trabajo que unas hoces y unos rastrillos.

Además, para transportar el heno no había más que dos soluciones: llevarlo sobre la cabeza en pesados haces hasta los graneros, situados a cientos de metros de allí, o llevarlos en trineos, para hacerlos bajar así por la pendiente, y una vez abajo, transportarlos sobre la cabeza hasta un lugar seco.

Este rudo trabajo —que ya de por sí era agotador para los campesinos de montaña, acostumbrados desde su infancia—, para nosotros, que carecíamos de experiencia y a pesar de ser vigorosos, era absolutamente extenuante.

Nuestra falta de técnica nos perjudicaba y perdíamos mucho tiempo. Para segar empleábamos (tan escasa era nuestra práctica) el doble del tiempo normal. Aunque nos levantásemos antes de las cuatro de la mañana y, a veces, incluso a las tres, y trabajásemos hasta el anochecer, sin reposar más que el tiempo necesario para alimentarnos, el trabajo no terminaba nunca; Naturalmente, también contaban como factores negativos el mal tiempo y las escapadas de Gastón a la montaña.

Cuando por fin cargué sobre mi cabeza el último haz de heno, éste estaba ya casi tan seco como la paja. Sin embargo, yo me sentí orgulloso de triunfar en un combate que casi todos me habían asegurado que estaba perdido de antemano.

Las razones que me habían empujado a establecerme como campesino eran complejas. Mi idea básica era encontrar un medio de vida que me permitiera quedarme en la montaña, para poder continuar practicando libremente el alpinismo y el esquí. Tenía también razones más materialistas, perdonables en esta época: conseguir suficiente alimento para satisfacer mi formidable apetito y escapar del servicio obligatorio en Alemania.

Pero a estas razones lógicas se unía otra, más difícilmente palpable: el amor por la naturaleza y por la tierra que conocía desde la infancia. Sólo esta pasión romántica habría podido bastar para motivar mi decisión. Bastantes años antes, cuando realizaba mis estudios, no deseaba ser médico, industrial ni magistrado, como todos los miembros de mi familia. A medida que mis posibilidades de triunfar en la universidad disminuyeron, había soñado una y otra vez con ser forestal, agrónomo y granjero. Cuando estos sueños se desvanecieron poco a poco, pensé que podría encontrar una vida que se ajustase a mis ideales convirtiéndome en un simple campesino, y cuando me establecí como tal, pensé sinceramente que sería para siempre.

Después de los sinsabores del primer año, y una vez adquiridos la técnica y el sentido práctico necesarios, hice rápidos progresos en el arte de cultivar la tierra y criar el ganado y, gracias a un singular mimetismo, me convertí en un hombre tan duro y tan astuto como el más rudo de los campesinos.

Cuando en 1944 las circunstancias me obligaron a abandonar la granja, estaba ya perfectamente adaptado. Los ingresos que me procuraba el puesto de director de la Escuela de Esquí de Houches, que ocupaba durante el invierno, eran lo único que completaba los beneficios que obtenía del trabajo de la tierra. Mis métodos agrícolas, menos tradicionales que los de mis vecinos, provocaban sarcasmos, que a veces estaban llenos de envidia. Pero el rendimiento de mis cultivos era excelente, y mi ganado, ejemplar. Una vaca criada por mí llegó a ser la Reina de la Leche de la zona de Charamillon, dentro de un grupo de cien reses.

Esta vida de campesino de las montañas me hacía sentirme completamente feliz, y es casi seguro que, si le hubiera gustado a mi mujer, jamás la habría abandonado. A ella la conocí pocos meses antes de instalarme, cuando trabajaba como institutriz en Saint-Gervais-les-Bains, y nos casamos a finales del verano de 1942. Era joven y bonita, muy rubia, con los ojos azul porcelana. Como es natural, le gustaba la elegancia, y tenía aspiraciones intelectuales, La dura vida del campo, que ya había conocido durante su infancia, no le agradaba demasiado.

Marianne Terray, esquiadora.

De este modo, con esa paciente obstinación que permite a las mujeres ganar tantas batallas, no dejaba de empujarme a buscar otro medio de vida. Cuando se presentó por fin la oportunidad, mi capacidad de resistencia estaba ya agotada, y a ella no le costó mucho triunfar.

A lo largo de los cuatro veranos que pasé en Houches, a pesar del cansancio de los trabajos del campo y del escaso tiempo libre que me dejaban, seguí practicando regularmente el alpinismo. Durante este periodo, pasé de la etapa de las grandes escaladas clásicas a la de las ascensiones excepcionales.

La evolución —en contraposición al desarrollo progresivo experimentado hasta entonces— se produjo casi de un salto. Más exactamente, en una sola escalada. En la temporada de 1942 había realizado dos o tres ascensiones, durante los meses de abril y mayo. Destacaré la primera, la escalada de la corta y difícil cara oeste de la aguja Purtscheller. Sin embargo, en los meses de junio y julio, mi adaptación a la vida de campesino me absorbió hasta tal punto que me resultó imposible disponer de algún domingo. A mediados de agosto pude por fin tomarme algunos días libres. Mi deseo de realizar grandes escaladas, reprimido durante mucho tiempo, se había ido acentuando cotidianamente mientras me dedicaba a la contemplación de las cimas que veía desde mi casa, y aquel verano había llegado a tal estado de exaltación que podía hacer cualquier locura.

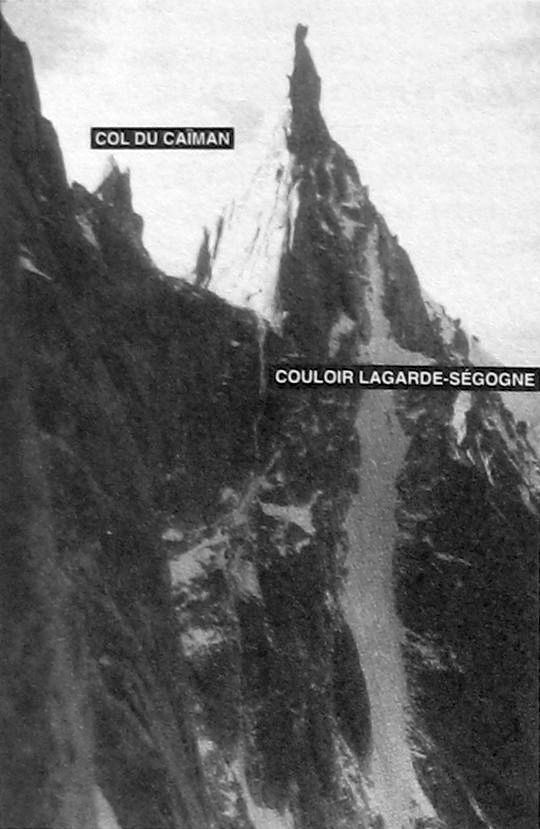

Rébuffat, contentísimo de encontrarme por fin con el ánimo dispuesto para realizar uno de sus grandiosos proyectos, me arrastró a una de las aventuras más arriesgadas de mi carrera: la primera ascensión de la vertiente noreste del Col du Caïman, regresando por la punta de Lepiney y por la arista sur del Fou.

Como el itinerario que seguimos nosotros para alcanzar el Col du Caïman no se ha vuelto a repetir[6], no me resulta posible medir hasta qué punto las tremendas dificultades con las que nos encontramos se debieron a nuestra inexperiencia. De todas formas, cuando hoy en día se contempla desde lejos el delgado couloir de hielo casi vertical que logramos remontar, se comprueba que tiene un aspecto tan atemorizador que todo me hace pensar que, a pesar de los progresos de la técnica y del material, e incluso para los alpinistas más experimentados, seguirá siendo una empresa de gran categoría.

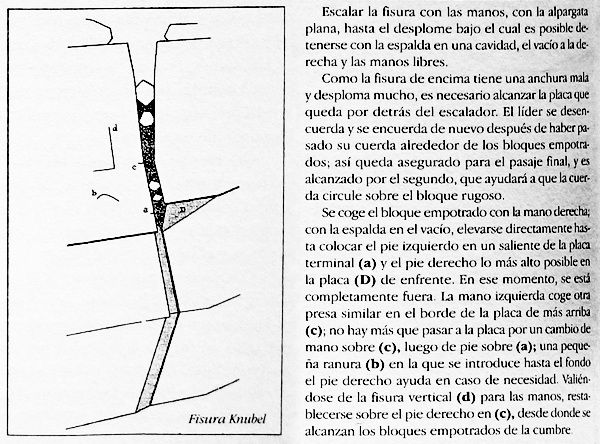

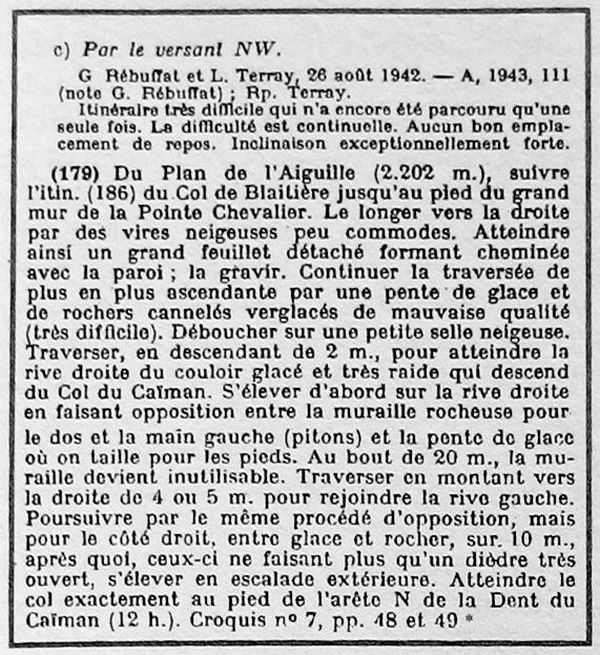

Reseña publicada en la Guía Vallot, 1947:

«c) Por la vertiente NW

G. Rébuffat y L. Terray, 26 de agosto de 1942. — A, 1943, 111 (anota G. Rébuffat); Info de Terray.

Itinerario muy difícil que sólo ha sido recorrido una vez. La dificultad es continua. No hay ningún buen lugar para descansar. Inclinación excepcionalmente fuerte.

(179) Del Plan de l’Aiguille (2202 metros) seguir el itinerario (186) del Col de Blaitière hasta el pie del gran muro de la Punta Chevalier. Atravesarlo hacia la derecha por viras nevadas poco cómodas. Alcanzar también una gran laja separada que forma chimenea con la pared; escalarla. Continuar la travesía cada vez más ascendente por una pendiente de hielo y de rocas con acanaladuras verglaseadas de mala calidad (muy difícil). Desembocar en un pequeño plano nevado. Atravesar, descendiendo 2 metros, para alcanzar la parte derecha del corredor helado y muy empinado que desciende del Col du Caïman. Elevarse primero por la parte izquierda haciendo oposición entre la muralla rocosa donde se coloca la espalda y la mano izquierda (pitones), y la pendiente de hielo, donde se talla para los pies. Al cabo de 20 metros, la muralla se hace inutilizable. Atravesar subiendo hacia la derecha 4 o 5 metros para volver de nuevo a la parte izquierda. Proseguir, pero esta vez por el lado derecho, con el mismo sistema de oposición entre hielo y roca, unos 10 metros, que forman un diedro muy abierto, tras el que es necesario elevarse en escalada exterior. Alcanzar el collado exactamente al pie de la arista norte del Diente del Caïman (12 horas). Croquis n° 7, pp. 48 y 49».

Una cosa es indudable: en aquella época, ni Gastón ni yo teníamos suficiente experiencia como alpinistas, especialmente en las escaladas de hielo, para poder triunfar en una ascensión como ésta en condiciones seguras.

«Pero el que vive tiene razón»[7]. Y nosotros habíamos sobrevivido.

En aquella época, tenía por costumbre tomar nota de algunos de mis recuerdos e impresiones. A veces llegaba a redactar auténticos relatos de los hechos que más me habían afectado. En parte, gracias a esas notas, puedo ahora recuperar, frescos y casi intactos, los acontecimientos que he vivido, y hasta los sentimientos e ideas que me animaban. Entre otros relatos, he conservado la narración completa de la primera ascensión al Col du Caïman. Este documento lo escribí de una vez, sin pensar que pudiera ser publicado. Tiene un estilo farragoso, y a veces extraño, que hace difícil su lectura. Sin embargo, su tono de ingenuo lirismo y la pasión que subyace bajo las palabras creo que permiten comprender mejor el espíritu que me embargaba en mis primeras grandes ascensiones. Por ello, lo reproduzco aquí, sin apenas modificaciones:

«¿Adónde se dirigen estos extraños alpinistas que, después de haber atravesado rápidamente el glaciar de los Pèlerins, subiendo por la morrena como lanzados al asalto, han abandonado bruscamente el sendero a los pocos metros para saltar de piedra en piedra hacia una dirección que no lleva a ninguna parte? El primero va cargado con una enorme mochila, y es alto y fuerte. Camina a un ritmo irregular. Lleva un pantalón que ha sido remendado mil veces y una sudadera aún más miserable. Blande con fuerza un piolet excesivamente corto y en sus ojos claros brilla una extraña llama. Por el contrario, su compañero, más cuidadosamente vestido, da largos pasos siguiendo un ritmo noble y tranquilo. Sin embargo, en su mirada resplandece la misma llama. ¿Adónde van estos extraños compañeros? ¿Lo saben ellos acaso? Parten hacia la aventura; van a vivir horas ardientes, a sufrir y a ser felices; marchan a luchar y a vencer. Lejos de las cumbres y de los refugios explorados por todos, quieren revivir el riesgo y la alegría de los primeros conquistadores de la montaña.

»Los Alpes han sido recorridos en todos los sentidos; todas las cumbres han sido escaladas. El espíritu aventurero de los hombres les ha conducido hasta las paredes más inaccesibles. Hoy, bien pocas son las caras que quedan inexploradas; sólo quedan por conquistar algunos paños de las murallas más frías y más hostiles. Por un efecto paradójico de la casualidad, bastante lejos de esconderse en las partes más secretas y más ocultas de los Alpes, algunos de estos últimos bastiones inviolados ¡están expuestos a la vista del valle más frecuentado por los alpinistas…!

»El circo de paredes salvajes que se forma entre el Peigne y el Fou contiene un pequeño número de ellas. Seguros de encontrar el terreno de juego de sus sueños, es allí donde nuestros dos compañeros dirigen sus pasos. No tienen un proyecto completamente preciso que les distraiga, sólo están decididos a intentar dar un gran golpe. ¿No tienen todo lo que hace falta para conseguirlo? Tienen de qué vivir y dónde escalar durante tres días, y un entusiasmo a toda prueba.

»El tiempo es perfectamente bello, y un presentimiento secreto les asegura que permanecerá así durante muchas horas. Es un poco tarde para emprender una escalada, pero ninguno de los dos teme a los incómodos vivacs. Se sienten llenos de una inmensa felicidad. Por fin podrán llevar a cabo uno de los proyectos fabulosos lentamente concebidos, al calor del fuego, durante las veladas del último otoño.

»La sombría e imponente cara norte de la Aiguille des Pèlerins se erige ahora ante sus ojos: ¿es posible que traten de escalarla? ¿No se trata acaso de una de las paredes más altas y bellas que todavía no han sido conquistadas? No; después de un rápido coloquio, siguen avanzando a saltos. Pronto alcanzan la base del glaciar suspendido de Blaitière; hay allí algunos sectores de muralla que no han sido nunca conquistados por los hombres. Desde el Col du Caïman, un delgado hilo de hielo, que traza una línea en las verticales paredes de granito, parece lanzar un desafío a la audacia de los más valerosos.

»Sin embargo, ése es el objetivo que hemos elegido para nuestros piolets. Pero, olvidaba decirlo, estos compañeros alpinos son precisamente Gastón Rébuffat y un servidor.

»Comenzamos a escalar unidos por una cuerda de 60 metros, conseguida milagrosamente en estos tiempos de penuria. Yo me decido a ir de primero, es la regla de nuestra asociación cuando afrontamos la nieve y el hielo, y hoy ése será el terreno. Examinamos el primer obstáculo: el glaciar suspendido. Muy pocos alpinistas lo han superado antes que nosotros, y su reputación es tan terrible como su aspecto. No tenemos ninguna información precisa sobre el itinerario que hay que seguir, y el vago recuerdo de los relatos épicos que hemos leído, lejos de ayudarnos, han influido peligrosamente en nuestra imaginación. Pero a medida que nos aproximamos, esta muralla de hielo, con granito liso en sus bordes, parece menos temible.

»Pronto nos parece ver una solución por un sistema de viras situado en el flanco de la aguja de la Blaitière, a las que sigue una escalada directa por el límite del hielo y de la roca. Dos resaltes verticales parecen suponer una gran dificultad, pero nuestro optimismo hace que la consideremos despreciable.

»Llegados a pie de obra, nos detenemos un momento para contemplar el sitio imponente que nos rodea. Nunca hasta ahora habíamos penetrado en un lugar tan salvaje; todo allí parece inmenso y terrible. Perdidos en la sombra de estas frías y grises murallas, nos invade una especie de angustia.

»Nos sentimos pequeños y solos, y nos asalta por un instante una modestia muy olvidada.

»Pero, desde la Blaitière, las voces de una cordada amiga vienen para romper el silencio angustioso. Nos volvemos hacia el valle. Allá, todo está inundado por el sol. En un momento, nuestros corazones se calientan con estos lejanos signos de vida y volvemos a animarnos.

»Sin encontrar dificultades notables, alcanzamos el pie del primer resalte de hielo. Mientras nos colocamos los crampones, tomamos un frugal desayuno. Frente a nosotros, el Peigne parece una elegante aguja dolomítica.

»Después de un largo de cuerda, en el que hemos subido por una pendiente de inclinación mediana, quedamos detenidos ante una sección vertical de unos siete u ocho metros. De vez en cuando, oímos el zumbido de unas piedras que silban sobre nuestras cabezas y que nos sirven para adentrarnos mejor en el ambiente típico de las caras norte.

»El muro de hielo que me domina está sembrado de innumerables agujeros de diferentes dimensiones y parece un gigantesco queso gruyere. Razonando con tanto ingenio como inexactitud, deduzco que esos agujeros me proporcionarán unos puntos naturales de fijación y me evitarán la tarea delicada de tallar el hielo. De hecho, gracias a esas cavidades, me elevo sin grandes problemas hasta llegar a la mitad del muro; pero, una vez allí, los agujeros son ya muy resbaladizos y resultan estar mal dispuestos para la escalada. Además, la verticalidad de la pared me empuja hacia atrás, provocando una sensación muy desagradable. Empiezo a sentirme bastante mal y trato de sacarme el piolet que llevo sujeto a la cintura para tallar algunos peldaños suplementarios; pero hago un movimiento en falso y dejo escapar mi instrumento. El piolet desaparece en el abismo, produciendo un tintineo que me recuerda mucho a una risa sarcástica.

»No queda más remedio que volver a descender. Logro hacerlo sin problemas y vuelvo a encontrarme al lado de Gastón, cuyo impasible rostro no deja transparentar la inquietud que, seguramente, le ha causado esta lamentable exhibición.

»Ahora nos encontramos con un piolet menos, su ausencia nos entorpecerá mucho y hasta es posible que malogre por completo nuestra empresa. Afortunadamente, disponemos de un martillo-piolet que quizá sirva para sustituirlo. Al final, consigo pasar, atravesando hacia la izquierda con la ayuda de una clavija de hielo y superando un difícil diedro situado entre hielo y roca. El segundo resalte parece tan difícil como el primero: pero una misteriosa intuición me impulsa a atravesar por la derecha una pendiente bastante pronunciada que conduce a grandes seracs de inclinación moderada. En la cumbre de uno de ellos, tengo la alegría de encontrarme precisamente al nivel de la hondonada de fondo plano, formada por la parte superior del glaciar. Algunos pequeños saltos sobre las grietas y ya estamos.

»El espectáculo que se ofrece a nuestra vista tiene tal grandiosidad que su impacto me produce algo parecido a una conmoción. Miro encantado el conjunto de murallas y finos picos que se yerguen en semicírculo a mi alrededor. Este caos mineral, último vestigio de las primeras eras de la tierra, denota, sin embargo, cierta armonía en el contraste de luces y sombras y en el feliz equilibrio de las masas de nieve y de roca. Sería el lugar más bello de la tierra si no fuera porque todavía llegan los ruidos del valle para recordarnos el mundo del que tratamos de huir por unas horas.

»Pero tenemos que pensar en reemprender nuestro camino. A decir verdad, ésta es allí una gran palabra, pues seguimos avanzando por terreno desconocido. Dudamos entre dos posibilidades. Gastón querría alcanzar directamente el corredor de hielo del Col du Caïman; yo, por el contrario, pienso que será más fácil y más rápido subir primero en dirección al Col de Blaitière, para luego volver hacia la derecha. Por motivos de mi mayor experiencia en montaña, mi opinión acaba imponiéndose.

»Nos elevamos primero por el borde del corredor Reynier, pero, tras algunos largos de cuerda sin dificultad notable, nos vemos obligados a volver más al centro de la muralla. ¡Sólo allí comienza la auténtica pelea! Por encima de nosotros se levanta una pendiente de hielo triangular que se inserta como una inmensa cuña entre pulidas placas de granito.

»Afortunadamente, dos o tres centímetros de nieve dura cubren el hielo y facilitan enormemente la progresión.

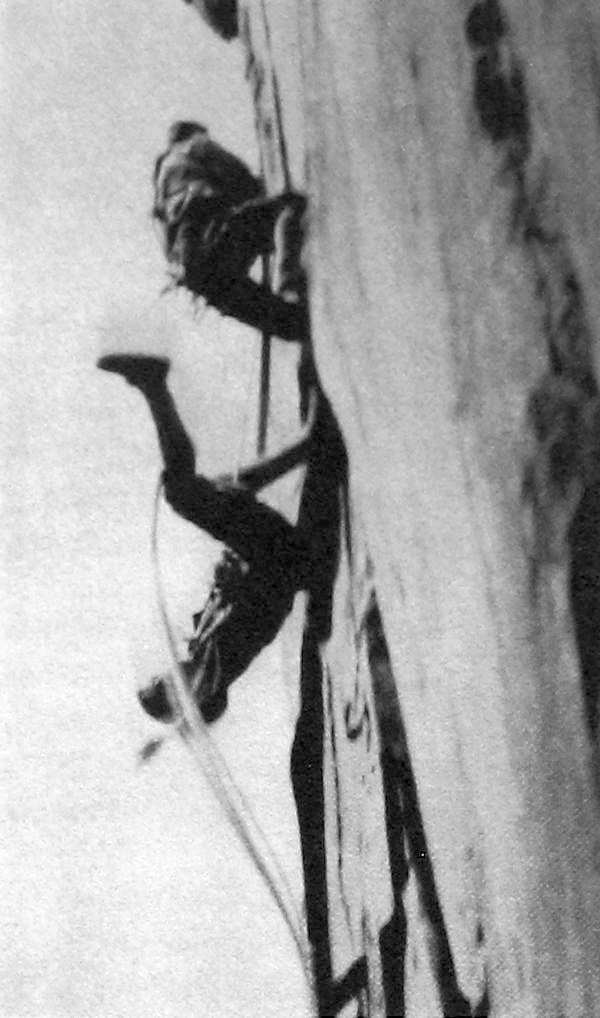

»La pendiente, moderada al principio, aumenta rápidamente. A pesar de esto, como queremos ganar tiempo, subimos el uno detrás del otro sin asegurarnos ni cortar peldaños. En esas condiciones, hasta nuestro menor movimiento en falso provocaría, casi con toda seguridad, la caída de la cordada y, naturalmente, los dos prestamos la mayor atención a cada uno de nuestros movimientos. Yo utilizo el único piolet que nos queda… Gastón debe contentarse con el martillo-piolet, pero parece no sentirse demasiado cómodo con él.

»Pronto la pendiente de hielo se hace más pronunciada que ninguna de las que hemos tenido que franquear anteriormente. Los crampones crujen sobre la superficie y mis nervios están muy tensos. Hemos ascendido bastante y, a nuestros pies, brilla la hondonada de hielo como un lago helado.

»Entre mis piernas, percibo el rostro severo de Gastón que ahora parece casi patético, debido a la intensidad de su concentración. ¡Qué extraño es esto! Estamos ahí, colgados entre cielo y tierra, apoyándonos únicamente en dos puntas de los crampones: el más mínimo error de mi compañero me precipitaría a la muerte. Y sin embargo, tengo más miedo a mi torpeza que a la suya. ¡Qué bella es la confianza!

La pendiente oscila entre los 65 grados y la vertical…

»La pendiente es ahora tan fuerte que el pico de mi piolet ya no puede proporcionarme un punto de apoyo suficiente. Tengo que tallar pequeños huecos donde poder agarrarme con la mano izquierda. A veces, la nieve se hunde un poco bajo la punta de mis crampones y me estremezco angustiado durante un instante. Mis pantorrillas empiezan a agarrotarse por los calambres. ¡Dios mío, qué penoso es todo esto! Por fin veo, a unos metros por encima de mí, una minúscula plataforma de unos veinte centímetros que se ha formado en la base de una franja rocosa. Bastará para poder reposar un poco. Por otro lado, aparece justo a tiempo, porque me encuentro en el límite del equilibrio. Doy un golpe de riñones, casi desesperado, y consigo situarme en la diminuta repisa. ¡Qué descanso! Gastón llega inmediatamente, y nos cuesta encontrar sitio para los dos en ese reducidísimo espacio.

»Asegurado en un pequeño saliente rocoso, comienzo a atravesar hacia la izquierda. Algunas presas en la roca y una laja despegada de la pared me permiten progresar sin tallar, al precio de realizar unos movimientos gimnásticos francamente acrobáticos. ¡Qué confianza se tiene cuando se está asegurado, por mediocre que sea el anclaje…! Después de avanzar algunos metros llego a elevarme por las rocas, pero todas las presas están cubiertas de hielo que es necesario limpiar con el piolet. Tengo los dedos horriblemente fríos y mi progresión es extremadamente lenta. Finalmente, consigo empotrar un pitón para hielo en una falla rocosa horizontal y aprovecho este seguro para hacer que suba Gastón.

»Nuestro avance prosigue por una pendiente de hielo, cortada por pequeños muros rocosos. No encontramos ningún punto en donde poder descansar, y, en varias ocasiones, me veo obligado a utilizar el piolet para tallar escalones. El hielo está tan duro como el cristal de una botella y la ascensión se realiza a paso de tortuga.

»Las pendientes que conducen al Col de Blaitière están ahora a nuestra izquierda. A nuestra derecha, el corredor del Col du Caïman es perfectamente visible. Se nos presenta casi de perfil y, finalmente, podemos juzgar su inclinación exacta. Sin ninguna exageración, la pendiente oscila entre los 65 grados y la vertical, lo que la asemeja más a una cascada de hielo que a un corredor. Haría falta de verdad que estuviéramos poseídos por el demonio para meternos en un lugar tan inhumano. Por un instante, la voz de la prudencia nos murmura al oído: “Es tarde, este corredor es terrible, no triunfarás antes de la noche, el frío te traspasa ya, deberás aguantar un vivac glacial suspendido de varios pitones; mañana, demasiado debilitado, al precio de mil peligros, deberás bajarte con la amargura de la derrota; hace falta estar loco para que te encamines hacia tales sufrimientos cuando allá, a tu izquierda, tras varios largos de cuerda casi fáciles, las placas soleadas del Col de Blaitière esperan para calentar tu cuerpo”.

»Pero, frente a nosotros, el corredor Lagarde-Ségogne nos recuerda despiadadamente el ejemplo de nuestros ancestros, que, sin pitones, con su piolet y valentía como únicas armas, no temieron afrontar un obstáculo casi tan importante como el que nosotros dudamos atacar. La vergüenza nos invade y nuestro corazón, que se había ablandado por un instante, recupera pronto toda su fuerza… Sí: ¿por qué no íbamos a hacerlo tan bien como nuestros antepasados? Ciertamente, el obstáculo que se nos presenta es más temible todavía que el que ellos remontaron con tantos esfuerzos, pero nosotros tenemos otras armas. Si hace falta subiremos en artificial y, si debemos vivaquear en plena pared, seguiremos aunque estemos cansados. ¿No hemos venido en busca de aventura? Ésta aparece ante nosotros en toda su desnudez, cojámosla con las manos abiertas. La suerte está echada. Con todas mis fuerzas labro el camino hacia lo desconocido. Ahora, el cansancio que aturdía mis miembros se ha disipado, todavía quedan unos metros para que encontremos por fin una plataforma donde descansar. ¡Qué decepción! Es sólo un plano inclinado de verglás reluciente.

»Tenemos que continuar por las viras inclinadas cubiertas de hielo. Pero tengo tanto frío en los dedos que ya no los siento. Cada dos metros debo detenerme para calentar de nuevo mis manos heladas. Trabajo con el piolet, me arrastro, camino a cuatro patas, me aferró desesperadamente a cualquier aspereza. Al pie de una chimenea encontramos una minúscula plataforma a la que, a costa de mil acrobacias, logramos subir nuestra mochila. Allí tomamos los alimentos indispensables para seguir conservando nuestras fuerzas. Hay que librar una feroz batalla si queremos superar esta chimenea. Más adelante, una vira inclinada, que recorremos a lo largo, se endereza para subir como una rampa muy empinada. Aunque está formada de rocas descompuestas y se encuentra cubierta de nieve y de hielo, esta rampa parece contar con muchos puntos de apoyo y su aspecto no es nada atemorizador. Subo algunos metros ayudándome con el piolet. Sin embargo, a medida que asciendo, cada vez es más difícil soltar, ni por un solo instante, una de las manos, y, además, el piolet me molesta muchísimo. Al final, logro fijarlo en una grieta. Trato de poner un clavo, pero resulta que se me han agotado. Bajar a buscar uno hasta donde está Gastón me llevaría demasiado tiempo; debo tratar de arreglármelas como pueda. Consigo, finalmente, hundir un pitón para hielo, que se sujeta a medias. Pero no importa, continúo, aunque la nieve y el hielo, que no he podido limpiar con el piolet, me molesten de manera horrible. Me dedico a poner en práctica toda mi técnica. Centímetro a centímetro, me acerco a una plataforma; un metro más y lo habré conseguido. Sin embargo, el hielo cubre los puntos en los que podría agarrarme. Intento usar todos los medios a mi alcance, pero noto que me fatigo. Me siento víctima de un temblor inquietante. Dentro de pocos segundos me soltaré. Hay que lanzarse a fondo y jugarse el todo por el todo. A falta de sujeciones sólidas, elijo una concha de hielo que milagrosamente resiste. Unos movimientos frenéticos más y lograré pasar.

»Un buen pitón permite que Gastón suba con toda seguridad. Le observo con pasión, ansioso de saber si las dificultades acometidas se debían al terreno o a la insuficiencia de mi talento. Se eleva con lentitud, con los gestos crispados por el esfuerzo. Cuando llega al punto crítico, batalla mascullando: “Dios mío, ¿cómo se hace esto?”. Pero, gracias a su envergadura, consigue coger una buena presa. Cuando llega a mi lado, con la cara iluminada por una feliz sonrisa, me dice: “Viejo, eso es auténticamente un VI”. Poco después, alcanzamos una especie de plano nevado.

»Por primera vez desde el glaciar, podemos movernos por un espacio horizontal. Sin duda, el vivac en este lugar no será demasiado dramático.

»Sólo estamos a unos metros del corredor que intentamos alcanzar penosamente desde esta mañana. ¿Podremos forzar este último obstáculo o deberemos bajarnos, vencidos por un adversario que está por encima de nuestras posibilidades? Ésta es la pregunta que desde hace varias horas ronda por nuestra cabeza. Bajo algunos metros para contornear un abombamiento de granito. Haciéndome de techo, la cascada de hielo se levanta casi vertical por encima de mí. Subirla no parece imposible, pero para ello haría falta un incontable número de pitones. Afortunadamente, desde que echo la primera ojeada, veo en el borde de la parte derecha algunas presas y fisuras que podrán ayudarme en la progresión. Muy nervioso por este descubrimiento, lanzo gritos de alegría frenética para comunicar a Gastón nuestra suerte. Sin esperar más, meto a fondo un pitón y tallo un ancho peldaño en el hielo tan alto como puedo. Me cuelgo sin vergüenza del pitón y subo mis dos pies a esta pequeña plataforma. Luego, haciendo oposición contra la pared rocosa, tallo otro peldaño a la altura de mi cintura, así como una repisa para la mano derecha. Medio subiendo por el piolet elevo de nuevo los pies, y repito otra vez la operación. De peldaño en peldaño, asciendo lentamente pero con seguridad. Algunos clavos que coloco en la roca hacen casi fácil esta progresión, sólo basta proceder con paciencia y método.