Portaaviones francés Richelieu

Océano Atlántico, costa francesa

26 de octubre, 15:45 horas (hora local).

09:45 horas (Tiempo del Este, Nueva York, EE. UU).

El enorme helicóptero francés Super Puma aterrizó en la pista del portaaviones con Shane Schofield a bordo, esposado, desarmado, y encañonado por no menos de seis soldados.

Después de que el bote patrulla lo recogiera junto a los acantilados, Schofield había sido llevado al destructor francés. De ahí había sido transportado en helicóptero al gigantesco portaaviones clase Charles de Gaulle, Richelieu.

Tan pronto como el helicóptero había aterrizado en la cubierta de vuelo, el suelo había comenzado a moverse. El Super Puma había aterrizado en uno de los elevadores laterales del portaaviones y en esos momentos el elevador estaba descendiendo.

La plataforma elevadora se detuvo delante de un enorme hangar interno situado directamente debajo de la cubierta de vuelo. Estaba lleno de cazas Mirage, aviones antisubmarinos, camiones cisterna y todoterrenos.

Y, en el centro, esperando la llegada de la plataforma elevadora con el helicóptero, había un pequeño grupo de oficiales franceses de alto rango:

Un almirante de la Armada.

Un general del ejército.

Un comodoro de la Fuerza Aérea.

Y un hombre con un traje gris.

Schofield fue sacado a empellones del Super Puma con las manos esposadas por delante. Y fue llevado ante los cuatro oficiales franceses.

Salvo por la media docena de guardias que custodiaban a Schofield, el hangar de mantenimiento estaba vacío. Conformaban una imagen de lo más extraña: un grupo de diminutas figuras entre gigantescos aviones dentro de un hangar enorme pero desierto.

—Así que este es Espantapájaros —bufó el general del ejército—. El hombre que acabó con una unidad de mis mejores paracaidistas en la Antártida.

El almirante dijo:

—Yo perdí un submarino durante aquel incidente. Hasta la fecha no se ha rendido cuentas de ese suceso.

Cuántos esfuerzos por olvidar lo acontecido en la Antártida, pensó Schofield.

El hombre del traje dio un paso adelante. Parecía más seguro de sí mismo que el resto, más preciso, con mayor facilidad de palabra. Lo que le convertía en alguien más peligroso.

—Monsieur Schofield, mi nombre es Pierre Lefevre y trabajo para la Dirección General de la Seguridad Exterior.

La DGSE, pensó Schofield. La versión francesa de la CIA. Y, aparte del Mossad, la agencia de Inteligencia más implacable del mundo.

Genial.

—¿Y bien, Pierre? —dijo Schofield—. ¿Cuál es la historia? ¿Francia se ha unido al M-12? ¿O solo a Jonathan Killian?

—No sé de qué está hablando —replicó Lefevre con displicencia—. Todo lo que sabemos es lo que monsieur Killian nos ha contado, y la República Francesa ve una ventaja táctica en permitir que el plan de dicha organización siga su curso.

—Entonces, ¿qué quieren de mí?

El general del ejército dijo:

—Me gustaría arrancarle el corazón.

El almirante de la Armada añadió:

—Y luego enseñárselo.

—Mi objetivo es algo más práctico —dijo con total calma Lefevre—. Los generales podrán hacer realidad su deseo, claro. Pero no antes de que responda a algunas de mis preguntas, o de que comprobemos con nuestros propios ojos que el plan de monsieur Killian es realmente infalible.

Lefevre dejó su maletín en un banco cercano, lo abrió… y allí había una pequeña unidad de metal del tamaño de un libro de tapa dura.

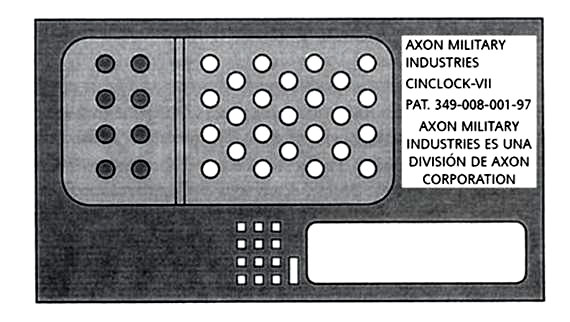

Parecía un miniordenador, pero tenía dos pantallas: una pantalla táctil grande en la mitad superior, y una más pequeña y alargada en la esquina derecha inferior. En la pantalla superior brillaban una serie de círculos rojos y blancos. Al lado de la pantalla más pequeña había un teclado numérico de diez dígitos, como el de un teléfono.

—Capitán Schofield —dijo Lefevre—, permítame que le presente el sistema de seguridad CincLock-VII. Nos gustaría ver cómo lo desactiva.