Fortaleza de Valois, Bretaña (Francia).

26 de octubre, 11:50 horas (hora local).

05:50 horas (Tiempo del Este, Nueva York, EE. UU).

Siempre había adorado la anarquía.

Le encantaba la idea, el concepto: la pérdida total y absoluta de control; una sociedad sin orden.

En particular le encantaba la manera en que la gente (la gente normal y corriente) respondía a ella.

Cuando los estadios de fútbol se venían abajo, salían en estampida.

Cuando se producían terremotos, saqueaban.

Durante las batallas y matanzas anárquicas (Nankín, My Lai, Stalingrado…) violaban y mutilaban a sus iguales.

La teleconferencia con los otros miembros del Consejo no empezaría hasta dentro de otros diez minutos, tiempo suficiente para que el miembro número Doce satisficiera su pasión por la anarquía.

Su nombre era Jonathan Killian.

Jonathan James Killian III, para ser más exactos, con treinta y siete años de edad era el miembro más joven del Consejo.

Nacido en la abundancia (su padre era estadounidense y su madre francesa), poseía el porte altanero de aquel acostumbrado a tener todo lo que desea. También tenía una mirada fría que podía hacer que el negociador más combativo callara. Era un don poderoso que se veía acentuado por un rasgo facial inusual: Jonathan Killian tenía un ojo azul y otro marrón.

Su fortuna se estimaba en treinta y dos mil millones de dólares y, gracias a un complejo entramado de empresas, era el propietario de la fortaleza de Valois.

A Killian nunca le había gustado el miembro número Cinco.

Si bien era inmensamente rico gracias a un heredado imperio petrolífero en Texas, el número Cinco carecía de suficiente intelecto y era propenso a las pataletas. Con cincuenta y ocho años, seguía siendo un niñato consentido y malcriado. También había sido un persistente y obcecado oponente a las ideas de Killian en las reuniones. Resultaba de lo más irritante.

En esos momentos, sin embargo, el miembro número Cinco se hallaba en una enorme mazmorra de piedra en el nivel inferior de la fortaleza de Valois, en las rocosas profundidades del castillo, acompañado de sus cuatro asistentes personales.

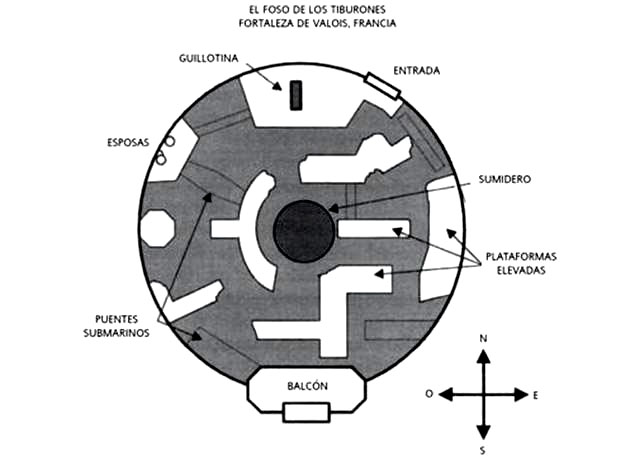

La mazmorra era conocida como el foso de los Tiburones.

De casi cinco metros de profundidad y paredes de piedra verticales, tenía una perfecta forma circular. También era ancha: unos cuarenta y cinco metros. Asimismo, estaba llena de una serie de piedras elevadas de distintos tamaños. Una cosa estaba clara: una vez que una persona se encontraba allí, era imposible escapar.

En el centro del foso, y descendiendo verticalmente en la tierra, se hallaba una especie de «sumidero» de tres metros de ancho que daba directamente al océano.

En esos momentos la marea estaba subiendo, por lo que el agua que entraba al foso a través del sumidero crecía con rapidez, vertiéndose, llenándolo, convirtiendo la colección de piedras irregulares en una serie de pequeñas y pétreas islas, para horror del miembro número Cinco y sus asistentes.

Por si eso fuera poco, dos oscuras formas podían vislumbrarse moviéndose por entre los pasajes que conformaban las islas, justo por debajo de la superficie del agua (formas con aletas dorsales y cabezas en forma de bala). Eran dos enormes tiburones tigre.

Además, el foso de los Tiburones estaba provisto de dos detalles más dignos de mencionar.

Primero, un balcón situado en la cara sur. Antes de la revolución, la aristocracia francesa celebraba luchas gladiatorias en sus mazmorras (por lo general campesinos contra campesinos o, en el caso de mazmorras más sofisticadas como la de la fortaleza de Valois, campesinos contra animales).

El segundo detalle digno de resaltar del foso de los Tiburones se encontraba en la mayor de las plataformas de piedra elevadas, junto a la pared norte. En este lugar se hallaba un objeto aterrador: una guillotina de tres metros y medio de altura.

Alta y brutal, era un añadido de Killian. En su base se hallaba un bloque de madera con unas ranuras talladas (para la cabeza y manos de una persona). Una manivela en un lateral de la guillotina levantaba su cuchilla de acero de forma triangular e inclinada. Un simple resorte la dejaba caer.

Killian se había inspirado en los actos de los soldados japoneses durante el saqueo de la ciudad china de Nankín en 1937.

Durante tres terribles semanas, los japoneses habían sometido a los chinos a torturas inenarrables. Más de trescientas sesenta mil personas fueron asesinadas en ese tiempo. Se cuenta que los soldados japoneses celebraban competiciones de decapitaciones. O peor, hacían elegir a los padres: o violaban a sus propias hijas u observaban cómo estas eran violadas. O hacían a los hijos escoger entre tener sexo con sus madres o morir.

Killian estaba intrigado. Por lo general, los chinos escogían la salida más honorable y aceptaban la muerte antes que realizar actos tan atroces. Pero algunos no.

Y eso era lo que le había divertido a Killian. Lo lejos que podía llegar la gente para sobrevivir.

Y por eso había hecho que colocaran la guillotina en el foso de los Tiburones, con la idea de que aquellos que se encontraran allí pudieran tomar una decisión similar.

Morir de una manera terrible a merced de los tiburones tigre, o morir rápidamente y sin dolor por su propia mano, en la guillotina.

En ocasiones, cuando tenía a un grupo de gente en el foso (como era el caso), Killian les hacía ofertas faustianas: «Matad a vuestro jefe en la guillotina y liberaré al resto»; «Matad a esa gritona histérica y liberaré al resto».

Luego nunca los liberaba, claro está. Pero los prisioneros no lo sabían en ese momento y, en numerosas ocasiones, morían con las manos manchadas de sangre.

Las cinco personas encerradas en el foso se aferraban desesperadamente a las paredes, pues el agua a su alrededor crecía con gran rapidez.

Una de las asistentes del número Cinco consiguió trepar unos centímetros la pared y agarrarse a una pequeña piedra, pero un hombre más corpulento que vio esa piedra como su único salvavidas tiró de ella.

Killian los observaba desde el balcón apostado en el lado sur, completamente fascinado.

Una de esas personas vale veintidós mil millones de dólares, pensó. Los demás ganan cerca de sesenta y cinco mil dólares al año. Y, sin embargo, ahora mismo son todos iguales.

Anarquía, pensó. El gran igualador.

Pronto, el nivel del agua alcanzó el metro y medio, aproximadamente a la altura de sus torsos, y los dos tiburones tigres pudieron ya recorrer el foso con mayor rapidez. Al principio los prisioneros se subieron a las islas de piedra, pero pronto esas islas también quedaron sumergidas bajo el agua.

Cinco personas. Dos tiburones.

Una visión nada agradable.

Los tiburones se abalanzaron sobre aquellas desventuradas personas, arrastrándolos al agua, sumergiéndolos, abriéndolos en canal. La sangre comenzó a teñir las olas batientes.

Después de que un asistente se hundiera bajo el agua en una espuma carmesí, dos mujeres, asistentes del miembro número Cinco, se mataron en la guillotina. Así hizo también el número Cinco. Al final, en vez de enfrentarse a los tiburones, había preferido cortarse él mismo la cabeza.

Entonces, de repente, todo hubo terminado y el agua rodeó la plataforma de la guillotina, borrando las pruebas, y los tiburones se regodearon en los cuerpos decapitados, y Jonathan Killian III se dio la vuelta y regresó a su despacho para la conferencia del mediodía.

Rostros en las pantallas de televisión dispuestas en las paredes. Las caras de los otros miembros del Consejo, conectándose desde todas partes del mundo.

Killian tomó asiento.

Cinco años antes, había heredado un enorme imperio naviero (un entramado empresarial conocido como Axon Corporation, uno de los principales proveedores de Defensa). Entre otros, Axon construía destructores y misiles de largo alcance para el Gobierno estadounidense.

En cada uno de los tres primeros años tras la muerte de su padre, Jonathan Killian había incrementado cinco veces los beneficios anuales de la corporación.

Su invitación oficial a formar parte del Consejo había tenido lugar poco tiempo después.

—Miembro número Doce —dijo el presidente, dirigiéndose a Killian—. ¿Dónde está el miembro número Cinco? Está con usted, ¿no es cierto?

Killian sonrió.

—Se le ha pinzado un músculo en la piscina. Mi fisioterapeuta personal está viéndolo en estos momentos.

—¿Está todo dispuesto?

—Sí —dijo Killian—. Los Kormoran están posicionados en todo el mundo, fuertemente armados. La DGSE envió los cadáveres a Estados Unidos la semana pasada y mi fábrica de Norfolk ha sido generosamente impregnada con su sangre; lista para recibir la llegada de los inspectores estadounidenses. Todos los sistemas están colocados, esperando la señal de inicio.

Killian paró de hablar. Decidió jugarse el todo por el todo.

—Por supuesto, señor presidente —añadió—, como ya dije con anterioridad, no es demasiado tarde para dar un paso más…

—Miembro número Doce —dijo de manera cortante el presidente—, las medidas ya han sido acordadas y no nos desviaremos de ellas. Lo lamento pero, si vuelve a sacar este tema, se le impondrá una sanción.

Killian agachó la cabeza a modo de reverencia.

—Como usted desee, señor presidente.

Una sanción del Consejo era algo que había que evitar a toda costa.

Joseph Kennedy había perdido a dos de sus famosos hijos por desobedecer las directrices del Consejo para que dejara de hacer negocios con Japón durante la década de los cincuenta.

El hijo pequeño de Charles Lindbergh había sido secuestrado y asesinado, mientras que el propio Lindbergh se había visto obligado a soportar una campaña de difamación contra él que dejaba entrever su admiración por Adolf Hitler (y todo porque había desafiado un edicto del Consejo para seguir haciendo negocios con los nazis durante los años treinta).

Más recientemente, había tenido lugar el impertinente consejo de administración de Enron. Y todo el mundo sabía lo que le había ocurrido a Enron.

Conforme la teleconferencia proseguía, Jonathan Killian permanecía en silencio.

Respecto a ese tema, consideraba que sabía mucho más que el Consejo.

El Experimento de Zimbabue, idea suya, había probado de sobra su punto de vista. Tras décadas de represión económica en manos de los europeos, a las mayorías africanas (asoladas por la pobreza) ya no les importaban los derechos de propiedad de los blancos.

Y el Informe Hartford sobre el crecimiento de la población mundial (y el descenso de la población occidental) no había sino reforzado su argumento. Pero no era el momento de discutir.

El asunto oficial de la teleconferencia concluyó y varios de los miembros del Consejo siguieron conectados, charlando amigablemente entre ellos.

Killian se limitó a observarlos.

Uno de los miembros estaba diciendo:

—… Compre los derechos de perforación por mil millones. Y que lo tomen o lo dejen. Esos estúpidos gobiernos africanos no tienen opción…

El propio presidente estaba riéndose:

—… Me encontré con esa Mattencourt en Spencer la otra noche. Es una potrilla de lo más agresiva. Me volvió a preguntar si consideraría su entrada en el Consejo. Así que le dije: «¿Cuál es su valía?». Ella dijo: «Veintiséis mil millones». «¿Y su empresa?». «Ciento setenta mil millones». Así que le dije: «Bueno, sin duda es suficiente. ¿Qué me dice? Me hace una mamada en el baño de caballeros ahora mismo y está dentro». ¡Se marchó hecha una furia!

Dinosaurios, pensó Killian. Viejos hombres. Viejas ideas. Cabría esperar algo más de los hombres más ricos del mundo.

Pulsó un botón para cortar la señal y todas las televisiones dispuestas en las paredes se tornaron negras.