POR ESPACIO DE algunos minutos Appleby continuó junto a la ventana mientras las sombras del atardecer descendían rápidamente. Luego, sin volverse, como si hablara consigo mismo, comenzó a exponer el problema. Buscaba un terreno sólido, un punto de apoyo.

—A las diez y cuarto se clausuró Orchard Ground. A partir de esa hora, quien desease salir o entrar podía hacerlo de dos maneras: utilizando una de las llaves que están en poder de los profesores, y con las cuales se puede pasar de aquí al otro sector del edificio atravesando uno de los dos pasadizos que dan al patio del Obispo, o bien saliendo al exterior por la puertecilla que comunica con la calle de las Escuelas. Había otro camino: por estos ventanales y esta habitación a una de las puertas que —del vestíbulo de la rectoría— comunican con el patio del Obispo, el salón de reuniones, que también desemboca indirectamente en ese patio, o la puerta trasera que da a la avenida de San Ernulfo.

»A las diez y media Umpleby —según afirma el mayordomo— vivía aún. Y entre diez y media y once —según afirma también el mayordomo— nadie salió del escritorio, ni pasó al vestíbulo, saliendo al patio del Obispo o a la avenida…, o viceversa.

»A las once, de acuerdo con la declaración del mayordomo y Titlow, se oyó un disparo en el escritorio. Entraron al punto, y encontraron a Umpleby muerto. Ambos afirman que, a partir de ese instante, el camino que pasa por esta habitación estuvo bajo continua vigilancia hasta que usted llegó. Y usted también lo hizo vigilar mientras recorría el escritorio, el parque de Orchard Ground y todos los edificios que en él se levantan.

»Aceptando esta serie de circunstancias, la situación se perfila con relativa claridad. Si mataron a Umpleby en el momento que creemos, en el lugar donde creemos, y si fue realmente un asesinato y no un suicidio, en ese caso, el homicida fue una de las tres personas que usted descubrió en la casa, o bien otra persona provista de una llave. Esa otra persona puede haber sido una de las que tienen derecho a poseer una llave, o bien un desconocido que se apoderó ilegalmente de ella. Por consiguiente, hay dos caminos a seguir: en primer término, investigar las actividades de los legítimos poseedores de las llaves, y luego —como lógica consecuencia— las relaciones que los ligaban con Umpleby; en segundo lugar, averiguar el origen de las llaves en uso, la historia de cada una de ellas, y qué probabilidades tienen de haber sido robadas y copiadas en este último tiempo.

En el tono de Appleby, mientras exponía esta síntesis sobria y precisa de los acontecimientos, había un dejo de desgana. No estaba tan dispuesto como Dodd a aceptar los misterios convencionales, y desconfiaba de las consecuencias a que le arrastraba la rara combinación de circunstancias en que parecía encuadrarse el asesinato de Umpleby. Como Dodd había observado con agudeza, el asunto era deliberadamente artificioso; se diría que el criminal trató por todos los medios de presentarse como un ser ingenioso y grotesco, previsor y humorístico al mismo tiempo. Una hora después de llegar a la Facultad, Appleby se sentía constreñido a seguir una línea bien definida de conducta: estaba obligado a investigar minuciosamente las actividades y características de un grupo pequeño y claramente determinado de individuos. Comprendía que se hallaba entre dos disyuntivas. La primera era sencilla: «Las circunstancias me obligan a limitarme a investigar tal y tal cosa». La segunda era más complicada: «Se han dispuesto de tal modo las circunstancias, para sugerirme la necesidad de limitar mi investigación a tal y tal orden de cosas». Por el momento, elegiría la primera, pero sin perder de vista la segunda.

Appleby suspendió su labor de síntesis y se volvió hacia Dodd para preguntarle:

—¿Qué profesores se alojan en Orchard Ground? ¿Quiénes poseen llaves? ¿Qué averiguó usted sobre sus actividades de anoche, después de disolverse la sobremesa habitual?

—Los cuatro que se alojan en Orchard Ground —replicó Dodd— son Empson, Pownall, Titlow y Haveland. Viven en una casa contigua a la rectoría, pero que no se comunica con ella. Está pared por medio —y Dodd golpeó con el dedo, sin inmutarse, una de las calaveras dibujadas sobre la chimenea del muerto—. El edificio se llama Little Fellows[2]. A cada lado de la escalera central hay dos cuartos —continuó con precisión—, y sus moradores están distribuidos de la siguiente manera.

Después de una rápida búsqueda, sacó otro de sus apuntes tan cuidadosamente preparados.

| Piso superior | Empson | Titlow |

| Planta baja | Pownall | Haveland |

—Encontramos a Empson, Pownall y Haveland en sus respectivas habitaciones —continuó—; Pownall estaba en la cama, los demás trabajaban aún. Ya conoce usted las actividades de Titlow. En cuanto a las llaves, aquí nos encontramos con el factor más extraordinario. Todos los que se alojan en Orchard Ground tienen llaves. Es natural, puesto que están aislados del resto de la Facultad. Parecería lógico que, para ponerse en contacto con ellos y poder entrar y salir del establecimiento por la puertecilla sin necesidad de despertar al portero, todos los profesores tuviesen también llaves, ¿no es así? Pues bien, no tienen. ¡No he visto hombres menos prácticos!

Appleby sonrió, pero su sonrisa era amarga.

—Puede ser que uno de ellos —dijo— sea más eficiente.

—Todos, a su manera, lo son. Por ejemplo, no crea usted que son imprecisos en sus declaraciones. Por el contrario, son sumamente exactos. Pero me figuro que su exactitud se limita a cosas muy distantes o muy antiguas. Ahí tiene usted el caso del profesor Curtis. Se aloja en el patio de Surrey. Le pregunté si tenía la llave del portón.

»—¿Portón, señor inspector? —preguntó—. ¿Qué portón?

»—El que comunica con Orchard Ground —le respondí.

»—¡Ah, sí! —exclamó—, hay una tradición que afirma que fue traído de Córdoba. El tercer conde de Blackwood, quien figuró durante el segundo ministerio de Sidmouth, lo regaló a la Facultad.

»—Pero… ¿tiene usted una llave o no?

»—La devolví —respondió sin vacilar— a finales de abril de 1911.

»—¿A finales de abril de 1911? —repetí desconcertado.

»—Así es —dijo—; ese año Empson obtuvo los dos premios Cornwall, como usted sabrá, y lo nombraron profesor de la casa. Por cierto que, desde entonces, nada ha hecho de notable. Será un excelente rector, sin duda. ¿Y dice usted que el pobre doctor Umpleby verdaderamente ha muerto?

»—Verdaderamente —respondí—. Y usted ¿está bien seguro de que desde 1911 no ha tenido llave de esta puerta?

»—Absolutamente seguro. Le entregué mi llave a Empson. Recuerdo que, en aquel entonces, pensé que una puerta clausurada era muy conveniente entre colegas. Si necesita una llave, inspector, estoy seguro de que el portero le prestará la suya con mucho gusto.

Al terminar su relato, prodigio de memoria policiaca, Dodd sacó una anotación de su cartera.

—Aquí tiene usted una lista —dijo con gravedad, y la colocó delante de Appleby.

| x | Deighton-Clerk.......... | Patio del Obispo |

| x | Empson...................... | Orchard Ground |

| x | Haveland................... | Orchard Ground |

| x | Pownall...................... | Orchard Ground |

| x | Titlow......................... | Orchard Ground |

| Barocho..................... | Patio del Obispo | |

| Campbell................... | casado; calle de las escuelas | |

| Chalmers-Paton........ | casado; barrio suburbano | |

| Curtis......................... | Patio de Surrey | |

| x | Gott............................ | Patio de Surrey |

| x | Lambrick................... | casado; barrio suburbano |

—He señalado con una equis a los que poseen llaves —dijo Dodd—. No hay orden ni concierto en todo esto. Por ejemplo, Lambrick, que es casado y vive fuera de la Facultad, tiene llave; mientras que Campbell y Chalmers-Paton, que están en el mismo caso, prescinden de ella. Gott y el decano viven en la Facultad y tienen llaves; Curtis y Barocho, que también se alojan aquí, no la tienen. Esto es cuanto he podido averiguar sobre la distribución de las llaves. Pasemos ahora a su historia —aquí Dodd no pudo contener una risita inexplicable.

—Días pasados —continuó— estuve leyendo una novela que hablaba de llaves…, de la procedencia u origen de las llaves, como dirían ustedes en su refinado léxico londinense. Se trataba de la de una caja de caudales, llave que no podía haber sido robada, ya que nunca salió del poder de sus legítimos dueños. Y sin embargo fue falsificada. ¿Sabe cómo?

Appleby contestó, riendo:

—Me parece que sí. Pero aquí no hace falta imaginar triquiñuelas más o menos fantásticas. No es difícil que hubieran robado una llave en estos últimos días, devolviéndola luego.

—«Últimos días», dice usted, y dice bien —replicó Dodd. Mientras hablaba, observaba a su colega con cierta picardía, ya que, con indudable sentido dramático, había guardado para el final lo más extraordinario de su narración—. ¡Todas las llaves se cambiaron ayer por la mañana!

Appleby silbó suavemente para expresar su asombro. Dodd había reaccionado ante esa noticia con una interjección. Era el toque maestro, decisivo, de la disparatada precisión que parecía caracterizar el crimen de la rectoría.

Dodd explicó el caso en pocas palabras. Nadie vigilaba mucho su llave. Para un sabio, estos objetos son mucho menos importantes que para un banquero o un hombre de negocios. Los bienes de los eruditos suelen encerrarse en sus cerebros; por lo general, la llave es lo que el profesor invariablemente extravía, y sólo se acuerda de ella cuando necesita abrir una maleta y no la encuentra.

Durante largos años, los profesores de la Facultad de San Antonio habían hecho muy poco caso de las llaves de esas puertas que revestían ahora tan trágica importancia, y nadie se preocupó por ello. Pero últimamente había habido un escándalo. Un estudiante, envuelto en cierto asunto desagradable durante una escapada nocturna, no pudo explicar cómo logró salir del edificio y entrar luego en él. El rector creyó que había falsificado la llave. Encargó entonces que se colocaran nuevas cerraduras en las tres puertas principales; fueron instaladas, y sus llaves distribuidas entre los profesores, la mañana anterior al crimen.

Dodd opinaba que esta circunstancia, por más extraordinaria que fuese, simplificaba la investigación. Merced a ella se evitarían averiguaciones prolongadas, difíciles y probablemente inútiles, según deducía de los interrogatorios que había hecho esa mañana. Nada más arduo, delicado y fatigoso que interrogar a una serie de eruditos sobre detalles minúsculos relacionados con sus posesiones materiales. Además, el grupo de sospechosos quedaba claramente definido. Si en aquel momento le hubiesen pedido un informe final, Dodd se hubiese arriesgado a afirmar categóricamente que el doctor Umpleby había sido asesinado por uno de los miembros de este pequeño núcleo.

También Appleby, que se paseaba inquieto por la macabra habitación, sin dejar de observar, había llegado a una conclusión bien definida. Las novelas de trama misteriosa son muy leídas en las universidades. También son populares entre los policías. Dodd, típico representante del campesino inglés, que aún leía Bunyan y la Biblia, sin dejar de ser al mismo tiempo un monumento de rutina policiaca —poco imaginativa, sin duda, pero eficaz siempre—, era un ejemplo de ello. Su innata agudeza le había hecho comprender lo artificioso de las circunstancias. «Pero», reflexionaba Appleby, «tan grande es el poder de la Palabra», que ya estaba dispuesto a aceptar como cosa normal lo deliberadamente «ficticio». Y como consecuencia lógica, corría el peligro de pasar por alto el «porqué» más importante del asunto: ¿Por qué se había asesinado a Umpleby en forma tan novelesca?

Era evidente que su muerte se había encuadrado en un ambiente preparado ex profeso: el detalle del cambio de las cerraduras no dejaba lugar a dudas. La muerte de Umpleby fue rodeada de mil circunstancias ingeniosas. Se le asesinó en un marco de novela o, mejor dicho, entre una mezcla de novelas revueltas.

En efecto, en medio del cúmulo de circunstancias materiales que parecían encerrar la mente del investigador en un círculo cerrado (tal como Appleby lo había intuido ya), se advertía el influjo de toda una escuela literaria nacida de Sherlock Holmes, mientras en la macabra fantasía de los huesos había algo de novelón terrorífico. En algún rincón del complicado asunto había un cerebro que seguía dos líneas de pensamiento: un proceso inductivo y una decidida afición a lo lúgubre… Podría decirse que esa inteligencia trabajaba como la de Edgar Allan Poe. Precisamente, Poe estaba entonces en boga entre los intelectuales, y la Facultad de San Antonio era un centro de intelectualidad…

Era indispensable no perder de vista este aspecto del asunto al dar un nuevo paso hacia delante. Al tratar de responder a la pregunta esencial que Dodd parecía no advertir siquiera: ¿Por qué murió Umpleby como el caballero aislado en su casona solariega, en medio de una tormenta de nieve?, podían adelantarse dos respuestas: 1) porque había una razón que hacía de ese tipo de muerte el más útil; 2) porque ese tipo de muerte resultaba intelectualmente divertida… Al fin y al cabo, la inteligencia también tiene sus manifestaciones mórbidas.

Appleby se contuvo. Comprendía que estaba buscando, a tientas, plantear su problema en el plano de lo psicológico y lo humano. No se le ocultaba tampoco que su punto débil como investigador era, precisamente, el sentirse más cómodo en ese terreno que en el de puertas, ventanas y llaves robadas. El material de trabajo del criminalista —solía declarar a sus colegas de Scotland Yard en momentos de discusión teórica— no consiste en colillas de cigarrillos, ni en impresiones digitales, sino en la mente humana, tal como se manifiesta a través de la conducta. Y hasta el momento, no tenía dato alguno referente a la conducta de los hombres envueltos en el asunto. No conocía aún a los protagonistas; sólo había estudiado un conjunto de circunstancias. «Una vez más, el mismo planteamiento de las novelas policiacas», se dijo Appleby.

Como adivinando su pensamiento, Dodd dijo:

—Supongo que ahora querrá usted conocer a estos bichos.

Appleby, sobresaltado por el extraño efecto de esta frase dicha ante los restos de Josías Umpleby, se alejó de la ventana a través de la cual había estado mirando, mientras su colega atravesaba la habitación para tocar un timbre.

—Interrogaremos a un testigo —dijo.

Y ambos pasaron una vez más al comedor contiguo.

Míster Harold Tapp esperaba desde hacía media hora que se le interrogara sobre el crimen, pero no daba la menor señal de inquietud. Era un hombrecillo aplomado y agudo; daba la impresión de ser persona responsable, y —según dijo Dodd— tenía fama de excelente cerrajero. Sin mayor trabajo hilvanó un resumen bastante completo sobre sus relaciones con la Facultad de San Antonio. Un policía corpulento y melancólico tomó nota, majestuosamente, de sus declaraciones.

—El difunto doctor Umpleby —dijo míster Tapp— me mandó buscar hace hoy, precisamente, una semana. Para ser más exacto, que es lo que ustedes desean, el difunto doctor Umpleby me llamó por teléfono.

—Y para ser aún más exactos —interrumpió Appleby—, ¿le llamó a usted el doctor Umpleby en persona, o por medio de algún subordinado?

La pregunta fue contestada sin vacilar, que era lo que deseaba Appleby. El rector en persona había llamado al cerrajero, que se había presentado muy poco después en su despacho.

—Sabrá usted —continuó Tapp— que el difunto doctor Umpleby parecía estar muy ansioso y agitado respecto a esas cerraduras. No creo que decir «ansioso» sea demasiado para descubrir su nerviosismo: tenía muchísima prisa por que se hiciera el cambio. Y me explicó también la causa…: parece que un estudiante había estado haciendo escapatorias. Sí, muy ansioso estaba el pobre doctor Umpleby.

Appleby escuchaba con mayor interés del que esperara la declaración de míster Tapp, en su pintoresco argot popular, plagado de incorrecciones y modismos.

—Bueno, pues verá usted —continuó el cerrajero—, el trabajo no era importante, pero tampoco era pequeño. Yo quedé en hacer la instalación ayer por la mañana, y el difunto doctor dijo que le parecía bien. Se interesó, por cierto, en el trabajo, y se fijó especialmente en las llaves. Sabía mucho de llaves el difunto doctor. Ordenó que se hicieran diez y se le entregaran personalmente a él. Le entregué todas en propia mano, tan pronto como instalé y probé las cerraduras.

—¿Cómo se las entregó? —preguntó Dodd—. Y ¿en qué forma las vigiló usted mientras estuvieron en sus manos?

—Bueno, pues sabrá usted que trabajé en ellas toda la semana, ya que me ocupé personalmente de adaptarlas y limarlas. El proyecto estuvo guardado en la caja de hierro, y allí se pusieron también las llaves todo el tiempo que no estuvieron en mí poder. Esto es norma de todo cerrajero fino. No es que yo sea un artesano de categoría, pero este trabajo era algo especial, y había que tratarlo como tal. Ayer por la mañana hice la instalación, y luego vi al doctor Umpleby en persona y le di las diez llaves convenidas. Desde el instante en que empecé a trabajarlas hasta el momento en que las entregué, le aseguro que cada una de esas llaves fue tratada como una bolsa llena de libras esterlinas. ¡Por cierto que no se ven a menudo llaves como ésas! —concluyó míster Tapp, extemporáneamente.

Unas pocas preguntas bastaron para aclarar el hecho de que las nuevas cerraduras y sus llaves se hubiesen manufacturado fuera del alcance de cualquier ladrón. El problema de la «procedencia» estaba resultando menos difícil de lo que temió Appleby. Volvió al punto que más le interesara en la declaración de Tapp.

—¿Dice usted que el doctor Umpleby parecía preocupado por las llaves, y le dio el motivo, hablándole de cierto estudiante? ¿Cómo describiría usted su estado de ánimo? ¿Diría que estaba agitado… hondamente preocupado por el asunto?

Tapp respondió al punto.

—No sé, señor, si decir que estaba agitado. Pero sí afirmo que estaba inquieto y nervioso.

—Agitado no, pero sí nervioso —dijo pacientemente Appleby—; ¿podría aclararme esa distinción? Me parece que agitación y nerviosismo son dos cosas muy parecidas. Quisiera que me diese una idea más clara de lo que entiende por «nerviosismo».

Tapp reflexionó durante unos segundos.

—Bueno, pues verá usted —dijo al fin—, al decir «nervioso» no quiero decir «apurado», y si dijera que estaba apurado, sería como decir que estaba agitado. Espero que esto le resultará claro.

No pudo obtenerse más del cerrajero, y se le despidió después que hubo firmado la versión gramaticalmente correcta que el lúgubre sargento acababa de preparar.

—¡Qué curioso resulta —dijo Appleby— que Umpleby diera «razones» a míster Tapp para explicarle el cambio de las cerraduras! Eso me parece raro; ¿y a usted, Dodd? Naturalmente, es una rareza que podría atribuirse a peculiaridades de su carácter. Quizá estoy insistiendo demasiado sobre una minúscula alteración en lo que estimo sería la conducta normal de un rector universitario…, pero también puede ser que haya descubierto algo muy significativo. Y lo mismo podría decirse de otro punto interesante: el hecho de que Umpleby estuviera inquieto por el asunto, muy próximo a la agitación, a juzgar por su nerviosismo y aturdimiento.

Dodd respondió con suma tranquilidad:

—Hay algo más significativo todavía: sobra una llave.

Appleby silbó por segunda vez en aquella tarde.

—¡Gana usted otra vez, amigo! El decano, Empson, Gott, Haveland, Lambrick, Pownall, Titlow, una para el portero principal… ¡Hola! Son ocho solamente. ¿No sobran, entonces, dos llaves?

Dodd movió la cabeza.

—El portero colocó una en su llavero y guardó otra de repuesto en la caja de caudales. Aun así, queda una llave sin destino. El asunto es desagradable y complicado.

—Tal vez Umpleby guardó la llave para sí.

Dodd hizo otro gesto negativo.

—No lo creo. Al menos, el decano asegura que no es probable que lo hiciera. No necesitaba llave, puesto que de su propia casa podía pasar directamente a Orchard Ground o a los patios principales, y la puertecilla trasera daba a la calle. Al registrar sus cosas no encontramos llave alguna.

—Falta una llave —musitó Appleby—. ¿Sabe usted que estoy satisfecho de saberlo? Esto implica que hay una tuerca floja en alguna parte…, y hasta ahora su submarino me resultaba angustiosamente hermético y estrecho.

Mientras hablaba, iba y venía por la habitación. De pronto, con un repentino gesto de impaciencia, volvió a entrar en el escritorio.

La toga negra que envolvía la cabeza del rector asesinado había sido colocada nuevamente en su lugar, de acuerdo con la rutina policiaca, cuando el médico forense hubo comprobado la muerte. Appleby la tomó ahora con cuidado, apartándola. Estaba salpicada aquí y allá de coágulos de sangre; el investigador la depositó sobre una silla, y contempló luego con curiosidad la fisonomía del difunto rector.

La cabeza de Umpleby era extraordinariamente grande y maciza en proporción a su cuerpo delgado; la frente era huesuda y prominente, imperativa la nariz, ancha y carnosa la mandíbula.

La boca —entreabierta en rictus cadavérico— debía de haber sido en vida rígida, apretada, señal de un carácter cruel e inflexible más que sensual. Los ojos, grises y fríos, estaban aún abiertos; su expresión serena contrastaba extrañamente con la diminuta pero bien visible señal del balazo en mitad de la frente. La muerte había borrado de aquel pálido rostro la huella de los años; pasaron varios minutos antes de que Appleby comprendiese que el rector era casi un anciano. Sin investigar más, extendió nuevamente la toga sobre él, a manera de sudario. Al hacerlo, notó algo que atrajo su atención en el acto.

—Supongo que esta toga no era la de Umpleby —dijo a Dodd.

—No. Y carece de marca. Pero hasta ahora no he hecho averiguaciones sobre el asunto.

—Creo que no vale la pena que las haga. La toga es del doctor Barocho.

Al cabo de un segundo, Dodd había comprendido.

—¿Se trata entonces de una toga de corte extranjero, no inglés?

—Precisamente, y por eso pensé en Barocho. Pero no creo que sea necesario proveerse de un par de esposas, al menos por ahora. Pasemos ahora a las actividades de toda esa gente; y para volver al punto en que dejamos el asunto: ¿qué sabe usted sobre lo que hicieron anoche, a partir del momento en que se disolvió la reunión de sobremesa?

Appleby recomenzó su paseo por la habitación. Dodd, después de revolver sus papeles, respondió:

—Durante el día de hoy he interrogado a todos los que parecen tener alguna relación con el caso —interrogatorios preliminares, naturalmente— o, al menos, a todos los que parecían complicados hasta el momento en que apareció esa endemoniada llave. Algunos pueden probar sus coartadas en lo referente al momento del crimen, otros no. Sigo investigando lo más rápidamente que puedo con los tres hombres capaces que tengo… ¡Ah!, entre paréntesis, desde ahora están a sus órdenes, para todo lo que se relacione con este asunto. Aquí están las copias de las diversas declaraciones. Convendría que usted las guardase.

Dodd colocó ante su colega una pequeña pila de papeles, con un ademán que sugería claramente el traspaso de toda responsabilidad. Appleby recorrió la primera hoja.

Slotwiner, George Frederick (54). Ingresó en el servicio de la Facultad a los dieciséis años, como dependiente de lechería. Cuando el doctor Umpleby asumió el decanato en 1910, fue su sirviente particular. A partir de 1921, fecha en que el doctor Umpleby fue designado rector, desempeña el cargo de mayordomo.

10.30 p. m. Subió algunas bebidas al despacho, halló al rector solo y trabajando ante su escritorio. Desde aquel momento no perdió de vista la puerta de esa habitación, que podía vigilar desde el antecomedor.

11 p. m. Atravesó el vestíbulo y abrió la puerta principal a míster Titlow. Hablaban cuando se oyó el disparo. Entró en el despacho con Titlow, y descubrió el cadáver. Volvió al vestíbulo, desde donde llamó por teléfono al médico, al portero y a la policía; regresó al despacho y permaneció montando guardia hasta que llegaron los porteros.

11.10 p. m. Llevó al decano un mensaje de Titlow.

Confirmación: Titlow.

Titlow, Samuel Still (51)…

En aquel momento le interrumpió un fuerte golpeteo sobre la puerta, y el melancólico sargento —asomando la cabeza— anunció con tono lúgubre: «El valle tiene un mensaje para usted».

«El valle de las sombras de la muerte…». Por espacio de unos segundos, el efecto de aquellas palabras en la habitación oscurecida, sembrada de huesos humanos fue casi terrorífico; luego, la aparición de una silueta discretamente vestida de negro lo explicó todo. Una voz remisa protestó:

—«Mayordomo», ¡por favor!, no «valet», «señor agente» —y añadió, después de una levísima reverencia, dirigiéndose a Dodd—: El decano me encarga que le salude y le diga que si ha llegado el caballero de Londres, tendría mucho gusto en recibirlo en sus habitaciones tan pronto como le sea cómodo.

Appleby contemplaba a George Frederick Slotwiner con todo interés por ser uno de los protagonistas más íntimamente ligados al drama que acababa de desarrollarse. Nada indicaba en Slotwiner al veterano. Delgado y pálido, su porte era el de cualquier sirviente de cierta categoría. Al parecer era corto de vista, ya que contemplaba el mundo exterior a través de unos lentes que producían un doble efecto: desconcertaban e imponían respeto. Imponían respeto porque hacían pensar en lacayos de palacio, mayordomos y ayudas de cámara; desconcertaban porque sugerían que el erecto andar de su dueño, más que dignidad profesional, expresaba un continuo prodigio de equilibrio nasal. Mientras Appleby pensaba esto, Slotwiner, que parecía indeciso entre darse o no por enterado de la presencia del caballero de Londres, le dirigió también la sombra de una reverencia y —diplomáticamente zanjada la cuestión— se mantuvo impasible, en espera de la respuesta.

Appleby solucionó el problema.

—Mis respetos al decano —dijo—, y manifiéstele que pasaré a verle dentro de media hora. Cuando el inspector Dodd toque el timbre, tenga usted la bondad de acompañarme hasta su despacho.

Iba a retirarse el mayordomo cuando Appleby agregó:

—Un momento. ¿Cuándo usó el rector por última vez velas en esta habitación?

El efecto producido por esta pregunta fue notable. Slotwiner se volvió con rapidez impropia de un mayordomo y clavó sus asombrados ojos en Appleby. Estaba evidentemente asustado y confuso, mucho más de lo que podría esperarse de una pregunta tan sencilla, aunque se formulase bruscamente a sus espaldas y a través del cadáver amortajado de su amo. Pero un instante después, su actitud se tornó en extrañeza; segundos más tarde, era perfectamente dueño de sí.

—El rector nunca usaba velas, señor. Como usted verá, la habitación está bien iluminada.

Extendió la mano rápidamente, mientras hablaba, e hizo funcionar el interruptor que estaba junto a la puerta: el brillo de la solitaria lámpara se vio aumentado por el de otras seis, instaladas en lo alto de la pared, y cuya luz se reflejaba potente sobre el cielo raso. Appleby continuó interrogando:

—¿Dónde solía sentarse el rector, cuando trabajaba aquí, por las tardes? ¿Encendía todas las luces, o esta lámpara solamente?

Ahora el mayordomo respondía sin vacilar:

—Ante su mesa de trabajo, o cuando se sentaba en su sillón junto al fuego, el doctor Umpleby sólo encendía la lámpara. Pero si buscaba algún libro, o recibía visitantes, encendía todas las luces. Hay un doble interruptor, y las luces podían encenderse desde la puerta o desde la chimenea.

—Anoche a las diez y media —preguntó entonces Appleby—, ¿cómo estaban las luces?

—Todas encendidas, señor. Cuando yo entré, el rector estaba buscando unos libros en el extremo más alejado de la estantería.

—¿Y luego… cuando usted entró con míster Titlow?

—Sólo funcionaba la lámpara de mesa.

—¿Apagó las demás el doctor Umpleby al regresar a su escritorio?

—No podría asegurarlo, señor. Es posible.

—Dígame usted qué pasó entonces con las luces.

—No comprendo, señor.

—Le pregunto si usted o míster Titlow encendieron las demás luces tan pronto como hallaron el cadáver.

Slotwiner vaciló.

—No me atrevo a asegurarlo, señor —replicó al fin—. Creo que yo mismo las encendí maquinalmente en aquel instante. No lo recuerdo bien. Lo cierto es que más tarde estaban todas luciendo.

Comprendiendo que se trataba de un interrogatorio en toda regla, Slotwiner respondía con precaución y concienzuda exactitud. Pero Appleby se interrumpió repentinamente.

—Luego me lo contará usted todo —dijo—; por ahora deseo que me responda a una pregunta más.

Se había vuelto, como si la parte fundamental de la entrevista hubiese concluido ya. De pronto giró sobre sus talones y miró inquisitivamente al mayordomo.

—¿Por qué se asustó usted tanto por lo que le pregunté sobre las velas?

Esta vez Slotwiner conservó toda su calma.

—Yo mismo no me lo explico, señor —dijo—; si usted me permite, diría que la pregunta (cualquier pregunta, señor) era algo inesperada. Pero no puedo comprender mi reacción…; usted debe de haber visto que me turbé profundamente. Si me permite expresar mi sensación al oír su pregunta, diría que me sentí desconcertado. Y me desconcierta el porqué de mi desconcierto.

Slotwiner se detuvo, como reflexionando.

—No fue motivado por el contenido explícito de su pregunta —continuó—, ya que me consta que jamás se han usado velas en esta casa. El doctor Umpleby no era muy afecto a ellas, y, teniendo en cuenta la abundancia de zócalos antiguos que hay aquí, yo no hubiera permitido a la servidumbre que las usara. Para ser más claro, señor, quisiera usar un vocablo técnico y decirle que su pregunta tenía un contenido implícito o latente. El tono sensible que provocó resulta decididamente extraño.

Después de este triunfo de expresión académica, Slotwiner dirigió a Appleby otra levísima inclinación, y se deslizó, casi como si flotara, o por levitación —para usar un vocablo técnico—, hasta salir de la estancia.

Dodd no pudo contener una risita, que se hubiera convertido en carcajada de no mediar aquel cadáver tendido delante de la chimenea.

—Ya ve usted que estamos entre académicos —dijo—; si el mayordomo se expresa de tal manera, ¿qué puede esperarse del decano?

Pero la sonrisa de Appleby era más pensativa que regocijada.

—El tono sensible que provocó resulta decididamente extraño —repitió—. ¿Sabe, inspector, que el hombre me parece interesante, y también lo que dijo? Y, dicho sea de paso —continuó mirando con aire inocente a su colega—, ¿qué saca usted en limpio del asunto de las velas?

Dodd quedó desconcertado.

—¿Qué asunto de las velas? —dijo—. No he comprendido su propósito.

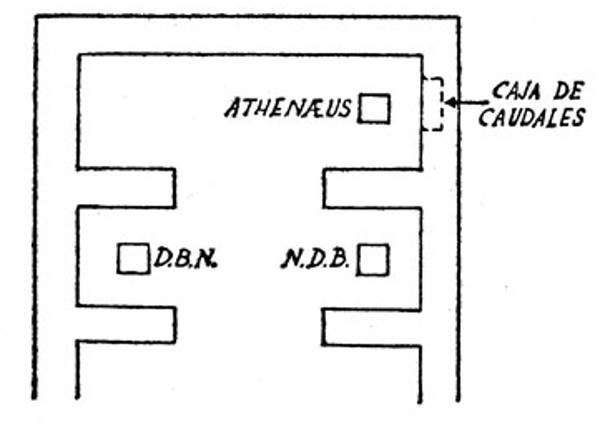

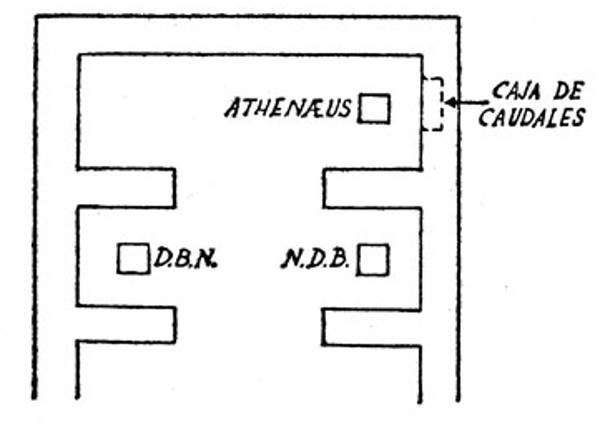

Como única respuesta, Appleby lo tomó del brazo y lo condujo hasta el otro extremo del cuarto, que había inspeccionado poco antes con aparente indiferencia. Allí los anaqueles no sólo cubrían las paredes, sino que se proyectaban hacia fuera formando salientes y concavidades. En una de éstas se encerraba una biblioteca giratoria que contenía el Diccionario biográfico nacional; en otra, similar a la primera, estaba el Nuevo diccionario británico. Los gruesos volúmenes de ambas obras estaban encuadernados en la misma forma. Pero Appleby condujo a Dodd hasta la tercera, que contenía otra biblioteca giratoria: ante el inspector aparecieron los catorce volúmenes del Argentorati Athenaeus.

—Los Deipnosofistas —murmuraba Appleby—, en la edición de Schweighäuser… muy voluminosa…, la de Dindorf es más reducida: está allí.

Y señaló un rincón del anaquel inferior, donde se veía la misma enciclopedia gigantesca reducida a los tres volúmenes de la edición de Leipzig. Dodd, un poco asombrado ante este abracadabra clásico, gruñó con aire de sospecha:

—¿Quiere usted decir que estos tres están colocados al revés?

—Pero ¡si es verdad! ¿Cuántos libros calcula usted que habrá en esta habitación? ¿Ocho o nueve mil, quizá? Pues bien; trate de encontrar otro que esté cabeza abajo. Los estudiosos no acostumbran a tratar así a sus libros.

Dodd no aceptó la invitación.

—Me parece que usted dijo algo de velas. ¿Es otra bromita clásica?

Appleby se enderezó, pues había estado examinando el anaquel bajo, y señaló la limpia superficie de la biblioteca, que llegaba a la altura de su pecho. A pocos centímetros del borde más alejado de la concavidad había una manchita que parecía estearina, y no tendría más de un centímetro de diámetro.

—Algún líquido para limpiar —dijo Dodd— hecho a base de cera. Los sirvientes suelen ser descuidados.

—¿Un ladrón, un ladrón aficionado provisto de una vela? —sugirió Appleby.

La reacción de Dodd fue inmediata: desapareció de la habitación. Cuando volvió, Appleby estaba de rodillas junto al cadáver.

—Tenía razón —anunció el inspector, agitado—. Lo único que se usa para limpiar estos muebles es una crema especial. Ayer por la mañana fueron limpiados. La criada jura que no quedó en ellos una sola mancha, y por cierto se trata de una persona mayor y muy seria.

Se detuvo, y, al ver que Appleby había terminado de revisar el cadáver, añadió:

—Tengo algo más que mostrarle en esta biblioteca, algo que me hizo pensar inmediatamente en su sospecha sobre un ladrón. No crea que no hemos tenido en cuenta los nueve mil volúmenes.

Volvieron al punto de partida y se detuvieron, no ya ante la biblioteca giratoria, sino ante los anaqueles repletos de libros. Introduciendo su mano tras lo que parecía ser una hilera más de volúmenes, Dodd dio un fuerte tirón y una parte del mueble giró suavemente sobre un juego de bisagras.

—Esto suele verse en las puertas de las bibliotecas, ¿no es verdad? Mire lo que hay detrás.

Se trataba de una caja de caudales de acero, de forma un tanto extraña, imitando un cajón, incrustada en la pared del cuarto.

—El tipo de ladrón que se alumbra con una vela —señaló Appleby— tiene pocas probabilidades de abrir esa caja de acero. Por lo demás, no es fácil encontrarla, si no se sabe de antemano su situación. ¿La conocía usted? Me imagino que no.

Dodd no la conocía, la descubrió después de una minuciosa búsqueda. Los miles de volúmenes no habían sido sacados de sus anaqueles, pero se había empujado cada uno de ellos hasta el fondo del mueble para asegurarse de que ningún arma se ocultaba tras ellos. Sin embargo, el inspector estaba seguro de que sus subordinados no habían tocado el Athenaeus porque él mismo examinó esa biblioteca giratoria (reconocía que había pasado por alto la manchita de estearina), y no fue necesario retirar ninguno de los libros. Al inspeccionar el resto de la biblioteca, dio con la caja de acero.

Los ojos de Appleby recorrieron una vez más las interminables hileras de libros, notando al pasar las características de la biblioteca del difunto. Pero fue el aspecto material de los centenares de pesados infolios alineados en los anaqueles inferiores lo que provocó su comentario posterior:

—Por fortuna murió de un balazo en la cabeza, ¿eh, Dodd? ¿Comprende usted el enorme trabajo que esto nos ha ahorrado?

Y al ver la expresión interrogativa de su colega, continuó:

—Suponga lo siguiente: Umpleby decide suicidarse. Por una u otra razón, quizá por mera travesura, quiere ocultar el hecho. Pues bien; toma cualquiera de estos libros, probablemente uno grande, tal vez uno pequeñito —aquí Appleby señaló un sólido tomo en octavo—, hace en él un hueco capaz de contener una automática. Lo sostiene en su mano izquierda, mientras permanece de pie junto a la biblioteca. Luego coloca su pistola en el preciso lugar que sus estudios anatómicos le señalaron como mortal, dispara, mete el arma en el libro, y una vez éste en su lugar, cruza la habitación, trastabillando, y cae muerto… ¡allí, donde usted lo ve!

Siguiendo la dirección del índice de Appleby, Dodd se dirigió hacia el cadáver. El pequeño círculo rojo, en mitad de la frente lo tranquilizó, pero a pesar de todo contempló con un nuevo sentimiento de curiosidad las hileras de volúmenes encuadernados en cuero, pasta y tela, resplandecientes, con iniciales en oro, opacos, relucientes, manchados, expresión típica de más de cuatro siglos del arte de la encuadernación. Pero Appleby, encogiéndose de hombros, como si hubiera estado perdiendo el tiempo, volvió a inspeccionar la caja de caudales.

—¿Alguna impresión digital? —preguntó.

Dodd hizo un gesto negativo.

—¿Cómo, ninguna? —prosiguió, interesado, Appleby.

Esta vez el inspector asintió.

—Sí —dijo—, me temo que sí. Las de Umpleby. Nadie creyó necesario hacer una limpieza de la caja. Parece que no ha sido tocada. Queda un punto oscuro en el asunto: nadie parecía conocer su existencia. Hice preguntas «de exploración» a los que podían saber algo de ella. «¿Sabe usted dónde conservaba el rector sus valores?», y cosas por el estilo. Más tarde, pregunté sin ambages. Ni Slotwiner, ni los demás sirvientes, ni siquiera el decano y los profesores admitieron que sabían que existiera esta caja. Tampoco tiene llave. Se cierra mediante una combinación, y no se trata de una de esas combinaciones que se abren para dejar libre la cerradura. No he tenido tiempo aún de investigar a fondo la cuestión.

Al oír hablar de tiempo, Appleby consultó su reloj.

—El decano me espera —dijo—, y a usted lo esperan una buena cena y un merecido descanso. Supongo que ahora se llevarán el cadáver.

Dodd asintió.

—El cadáver se lleva a la casa mortuoria, se cierra la habitación con llave, sellando la puerta, y usted se queda con la llave. Usted dirá cuándo debemos traer una bolsa para esos malditos huesos.

Appleby rió.

—Me parece que lo que le preocupa es el osario. Yo creo que puede resultarnos muy útil.

Mientras hablaba, recogió un huesecillo y amenazó con él a Dodd, con impertinencia profesional bien disculpable. Luego murmuró, siguiendo una asociación de ideas que sólo hubiera comprendido el digno policía si hubiera sido un asiduo lector de sir Thomas Browne: «Qué canción cantaron las sirenas, o qué nombre asumió Aquiles mientras permaneció escondido entre las mujeres…».

El huesecillo cayó con ruido seco sobre su pila, y Appleby se interrumpió para añadir:

—También espero que la otra pregunta tenga su respuesta.

—¿La otra pregunta?

Appleby estaba cerca de la puerta.

—Mi estimado Dodd, ¿quiénes fueron los propietarios de estos huesos? Es necesario que consultemos a los guardias locales.