CAPÍTULO DIEZ

Cole

En el planeta llamado Nueva York, mi padre, el doctor George St. Clair, médico e investigador, miembro de la asociación de superdotados Mensa, era aficionado al método científico. Era un científico loco, pero de los buenos. Le importaban el cómo y el por qué. Le daban igual los efectos en el sujeto, pero le preocupaba ser capaz de escribir la fórmula para repetir el experimento.

A mí me importaban los resultados.

También me interesaba, y mucho, no parecerme en nada a mi padre. Es más: casi todas las decisiones que tomaba se basaban en la filosofía de no convertirme en el doctor George St. Clair.

Por eso me dolió tener que darle la razón en algo tan importante para él, aunque nunca fuese a enterarse. Cuando abrí los ojos sintiendo que tenía las tripas machacadas, lo primero que hice fue buscar a tientas el diario en la mesita de noche.

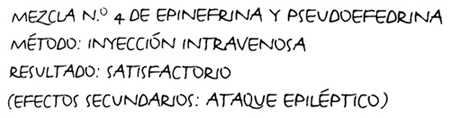

Al despertarme hacía un rato y descubrir que estaba vivo y tirado en el suelo del salón —toda una sorpresa—, me había arrastrado hasta mi cuarto para dormir o para terminar de morirme. Ahora tenía la sensación de que mis extremidades las habían ensamblado en una cadena de montaje con un control de calidad pésimo. Entrecerré los ojos al notar una luz grisácea que podría ser la de cualquier momento del día, y abrí el diario con unos dedos que parecían objetos inanimados. Tuve que pasar unas cuantas páginas escritas por Beck hasta llegar a las que tenían mi letra; escribí la fecha y copié el formato que había utilizado los días anteriores. Mi escritura de la página opuesta era un poco más firme que las letras que ahora garabateaba.

Cerré el libro y me lo dejé sobre el pecho. Ya descorcharía la botella de champán para celebrar mi descubrimiento en cuanto pudiese mantenerme despierto. Cuando la mejora dejase de parecerse tanto a una enfermedad.

Volví a cerrar los ojos.