—El paraíso —murmuró Remi—. El absoluto paraíso.

Fiel a su palabra, en cuanto llegaron al Four Seasons, Sam había pedido, después de compartir una larga ducha caliente, que les sirviesen una ensalada de marisco, pan caliente y una macedonia de frutas tropicales, y luego había llamado a un par de masajistas que, tras una hora de masajes con piedras calientes, habían pasado al masaje sueco. Sam y Remi estaban lado a lado en la galería, junto a las cortinas que se movían alrededor de ellos por la ligera brisa tropical. En la playa, los rompientes añadían su propia canción de cuna.

Sam, casi dormido, murmuró:

—Esto es vida.

Los sorprendidos jóvenes que habían encontrado a la salida de la cueva eran, en efecto, estadounidenses; Mike y Sarah, de Minnesota, y estaban de luna de miel. Después de tres intentos habían respondido a la pregunta: «¿Dónde estamos?», que les había hecho Sam, con: «En la costa norte de Rum Cay, entre Junkanoo Rock y Liberty Rock». Según los cálculos de Sam habían viajado más o menos doce kilómetros por el río subterráneo.

Mike y Sarah se habían ofrecido amablemente a llevarlos y a remolcar el minisubmarino —al que Sam le había tomado mucho cariño— a lo largo de la costa con su embarcación de alquiler. Cuarenta y dos horas después de haber llegado a Rum Cay, Sam y Remi estaban de nuevo en la playa donde habían amerizado. Su anfitrión, el misterioso vagabundo de la playa, no estaba por ninguna parte, así que ocultaron el submarino entre la maleza y dejaron una nota en la pared de la choza: POR FAVOR, VIGÍLELO. VOLVEREMOS A BUSCARLO. Sam no tenía muy claro qué haría con el Mardel, pero le pareció mal abandonarlo sin más.

Luego volvieron al avión y se dirigieron a la isla principal y a su hotel.

Acabados los masajes, Sam y Remi dormitaron un rato y después se levantaron para ir al interior del bungalow. Le habían enviado a Selma un SMS para decirle que estaban bien, y en ese momento Sam la llamó y puso el teléfono en manos libres. Le hizo un rápido resumen de la odisea en la cueva.

—Bien, nadie podrá acusar a los Fargo de tomarse unas vacaciones vulgares —comentó Selma—. Puede que tenga la respuesta a uno de los misterios: por qué es Jolkov quien los está buscando. Llamó Rube: a Grigori Arjipov lo encontraron muerto en un aparcamiento de Yalta; le faltaban las manos y los pies. Amputados a disparos de escopeta. Rube me dijo…

—Que tuviésemos cuidado —acabó Sam—. Lo tenemos.

—La pregunta es: ¿cómo los encontró Jolkov?

—Eso mismo nos hemos estado preguntando nosotros. ¿Has comprobado…?

—No hay ningún registro en las cuentas que usaron, y todos nuestros ordenadores tienen cortafuegos, así que dudo que hayan descubierto su itinerario por esa vía. Lo mismo con sus pasaportes; el gobierno los tiene muy controlados.

—Eso deja a las aerolíneas o… —dijo Remi.

—O a alguna pista que ellos tienen y nosotros no —acabó Sam—. Pero eso plantea otra pregunta: ¿por qué no habían asaltado ya las cuevas?

—Continuaré investigándolo —dijo Selma—, pero no creo que desde aquí lo descubramos.

—Hasta que lo sepamos, asumiremos lo peor y no dejaremos de mirar a nuestro alrededor —afirmó Remi.

—Bien. En cuanto al submarino… —dijo Selma.

—El UM-77 —le recordó Sam.

—Correcto. ¿Quieren que lo traiga aquí?

—Más nos valdrá —respondió Remi—, o Sam se echará a llorar.

—Es un trozo de historia —protestó él.

Habían acordado que, una vez acabada esa aventura, le comunicarían al gobierno alemán y al de Bahamas la existencia de la base de submarinos y dejarían que arreglasen el asunto entre ellos.

—¿Qué pasará si nadie los quiere? —había preguntado Remi.

—Entonces lo pondremos en la repisa de la chimenea.

—Era lo que me temía —gimió Remi.

Ahora, en el teléfono, Selma dijo:

—Me ocuparé de hacerlo. Puede que me lleve algunos días, pero lo traeré aquí. A ver, Jolkov tiene la botella.

—Eso me temo. ¿Alguna noticia para nosotros?

—De hecho, unas cuantas cosas que creo les resultarán interesantes. ¿Quieren saber qué más, aparte de la cigarra, solo se encuentra en el archipiélago toscano?

—Nuestra rosa negra —se apresuró a contestar Remi.

—Correcto de nuevo. Tendremos que encajarla en la cronología, pero parece probable que la tinta se utilizase en las etiquetas durante la estancia de Napoleón en Elba.

—O después, con tinta de allí —señaló Sam—. En cualquier caso, es otra pieza del rompecabezas.

—Sí, y hay otra —dijo Selma—. Nuestra botella es como una cebolla de acertijos: cada capa es un misterio. La etiqueta de cuero no es de una sola pieza, sino que son dos unidas. Conseguí quitar la primera sin causar ningún daño.

—¿Y…?

—No hay ningún rastro de tinta, pero sí más grabados: como una parrilla de símbolos, de ocho en horizontal y cuatro en vertical, un total de treinta y dos.

—¿Qué clase de símbolos?

—De todo. Desde símbolos de la alquimia hasta letras cirílicas, pasando por la astrología y otros tantos más. Yo diría que son códigos iconográficos sin ninguna conexión con su origen. Sam, es probable que usted esté familiarizado con los códigos iconográficos.

Así era. Durante su entrenamiento en Camp Perry, habían dedicado tres días a la historia de la criptografía.

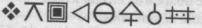

—En esencia es un código de sustitución —le explicó a Remi. Cogió un bloc y un bolígrafo de la mesilla de noche y dibujó tres símbolos:

—Ahora supón —añadió Sam— que el primer símbolo representa la letra s; el segundo, la a; y el tercero, la l.

—Sal —dijo Remi—. Parece muy simple.

—En cierto sentido lo es, pero en otro es un código virtualmente indescifrable. Los militares utilizan una versión, un método llamado OTP o «libreta de un solo uso». La teoría es la siguiente: dos personas tienen un libro de cifrado/descifrado. Uno envía un mensaje utilizando el código iconográfico, el otro lo descifra sustituyendo las formas por letras. Sin el libro, no tienes más que símbolos al azar. Para cualquier otro, no tienen el menor significado.

—Y nosotros no tenemos el libro —puntualizó Remi.

—No. ¿Selma, puedes…?

—Va de camino mientras hablamos. No es la fotografía original que tomé de la etiqueta, pero Wendy utilizó un programa de dibujo para recrear algunos de los símbolos. Ésta no es más que una muestra.

Momentos más tarde sonó el aviso de que había llegado un correo electrónico, Sam lo abrió y la imagen apareció en la pantalla:

—En cuanto a descifrarlo, quizá tenga una idea al respecto; al menos, por dónde empezar —dijo Selma—. ¿Recuerdan al hombre misterioso, al comandante que contrató al contrabandista, Arienne, para ir a Santa Helena?

—Por supuesto —dijo Remi.

—Creo que sé quién es el comandante. Lo encontré en una oscura biografía alemana de Napoleón escrita en 1840. En 1779, cuando Napoleón tenía nueve años, fue enviado a un colegio militar francés, Brienne-le-Cháteau cerca de Troyes. Allí conoció a un chico llamado Arnaud Laurent y se hicieron amigos; durante todos los años en la École Royale Militaire, luego en la Escuela de Artillería, y así todo el camino hasta Waterloo. Según el autor, hasta mediados de 1790, poco antes de la primera campaña italiana, Laurent siempre había estado por encima de Napoleón en el rango. Se decía, en privado o entre amigos íntimos, que Napoleón trataba a Laurent con el apodo de el Comandante. Napoleón había tenido varios confidentes a lo largo de los años, pero ninguno tan próximo como Laurent.

—¿Y existe algún edificio que lleve su nombre? —preguntó Sam—. ¿Hay por casualidad alguna Biblioteca Arnaud Laurent?

—No tenemos tanta suerte. No hay gran cosa de Laurent, pero por lo que he averiguado, cuando murió, en 1825, solo cuatro años después de Napoleón, fue enterrado con un objeto que se menciona como «su más valiosa posesión».

—Algo que, con un poco de suerte, bien podría ser un descodificador —dijo Sam.

—O un libro —añadió Remi—. Selma, ¿dónde está enterrado?

—Después de la derrota en Waterloo, la rendición de Napoleón fue aceptada a bordo del Bellerophon, junto con la plana mayor, que supongo incluiría a Laurent, quien entonces era su principal consejero militar. Después el Bellerophon fue a Plymouth, donde, tras dos semanas de espera, Napoleón fue trasladado al Norththumherland… solo, sin los oficiales, para el viaje final a Santa Helena. Cuando Laurent murió, su viuda, Marie, pidió a los británicos permiso para que lo enterrasen en Santa Helena junto a Napoleón, pero ellos se negaron, así que se le ocurrió que lo mejor sería enterrarlo en Elba.

—Curioso —opinó Remi.

—Es poético —afirmó Sam—. El general de Laurent, su mejor amigo, había muerto en el exilio y había sido enterrado en el exilio. Su viuda escogió un lugar de… —Sam buscó la expresión correcta—: Solidaridad simbólica.

Remi miró a su marido con la cabeza ladeada.

—Eso es hermoso, Sam.

—Tengo mis buenos momentos. Selma, ¿los restos de Napoleón no fueron sacados de Santa Helena?

—Así es. En realidad es una historia interesante en sí misma. En 1830, los Borbones, que asumieron el trono después de la derrota de Napoleón en Waterloo, se vieron destronados por la dinastía de Orleans. Sentían algo más que nostalgia por Napoleón, así que solicitaron permiso a los ingleses para llevarlo a casa. Después de siete años de discusiones, los británicos aceptaron, y los restos fueron llevados desde Santa Helena hasta París. Su tumba oficial está bajo la cúpula de Les Invalides.

»La tumba de Laurent todavía está en Elba; en realidad, es una cripta. El truco es: ¿cómo abordar este asunto? Supongo que no querrán forzar la entrada y hacer de saqueadores de tumbas.

—En principio no —dijo Sam.

—Entonces tendrán que pedir un permiso. Da la casualidad de que Laurent tiene una pariente lejana, que vive en Monaco.

—Ah, Monaco en primavera —murmuró Sam—. ¿Cómo podemos decir que no?

—No podemos —afirmó Remi.