En El tercer hombre, Harry Lime (Orson Welles) explica a Holly Martins (Joseph Cotten) en la noria del Prater de Viena qué es lo que hace avanzar a la humanidad:

Recuerda lo que dijo no sé quién: en Italia, en treinta años de dominación de los Borgia no hubo más que terror, guerras, matanzas… pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron quinientos años de amor, democracia y paz, ¿y cuál fue el resultado? El reloj de cuco.

No sólo Harry Lime, sino también algunos historiadores piensan que las guerras representan un gran estímulo para el avance social: gracias a la Primera Guerra Mundial se hizo inevitable la igualdad de la mujer, mientras que la Segunda ayudó al movimiento de liberación negro, provocó el fin de la época colonial y aceleró el progreso técnico del que disfrutamos hoy en día. Según esta interpretación, no sé si correcta pero sin duda bastante triste, Internet también tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial.

Parece confirmarlo que la primera persona que propuso una especie de ordenador que funcionara mediante hiperenlaces fue Vannevar Bush, consejero del presidente Roosevelt, encargado del comité de científicos militarizados durante la guerra y responsable de la creación de la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación, es decir, la ARPA, origen de Arpanet, que se considera el origen de la red mundial de ordenadores.

Otro de los precursores de la Inteligencia Artificial fue el británico Alan Turing, que desarrolló muchas de sus investigaciones durante la guerra. No sólo logró descifrar el código secreto alemán Enigma, lo que permitió que los aliados entraran en Italia por Sicilia, sino que también inventó el test para poner a prueba la inteligencia de las máquinas, del que ya he hablado. A Turing se deben muchas de las mejores ideas en computación y manejo de algoritmos, pero su carrera acabó de manera trágica cuando en 1952 fue procesado por homosexualidad y condenado a la castración química. Dos años después se suicidó mordiendo una manzana impregnada en cianuro.

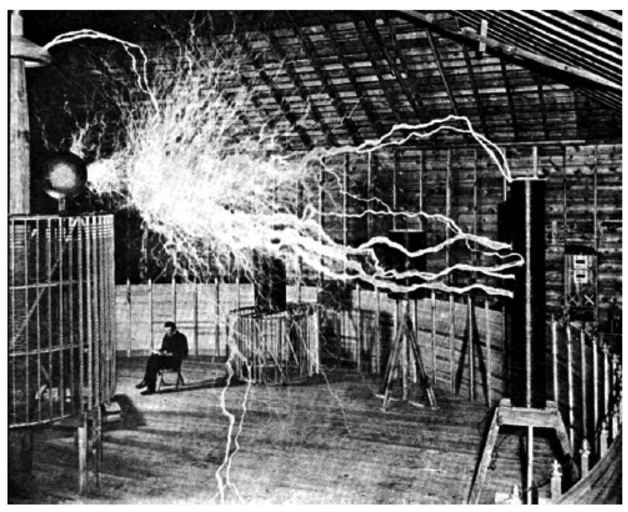

Sin embargo, antes de todos estos científicos implicados en las guerras mundiales, ya hubo alguien que predijo Internet. Es uno de los personajes más interesantes de la historia de la invención humana, Nikola Tesla, ingeniero nacido en lo que hoy es Croacia. Para comprender la importancia de Tesla, debemos recordar que desde los años sesenta del siglo XX se le considera de manera oficial el verdadero inventor de la radio, quince años antes que Marconi. Eso significa que la Galaxia Marconi o electrónica, como opuesta a la galaxia Gutenberg o de la imprenta, debería llamarse Galaxia Tesla, lo que facilitaría incluir Internet en ella, porque resulta que Tesla también predijo la red mundial:

En el futuro contaremos con un sistema energético de distribución mundial que permitirá conectar todas las estaciones telefónicas del mundo, la difusión mundial de información y noticias, correo y otros escritos, la reproducción y envío de fotografías e imágenes, la implantación de un sistema de difusión musical, la impresión a distancia y la implantación de un registro horario universal.

Nicola Tesla en su laboratorio.

La predicción de Tesla comenzó a hacerse posible cuando en 1957 se creó la ARPA, organización dependiente del Ministerio de Defensa con la misión de devolver a Estados Unidos el liderazgo tecnológico que perdieron cuando los soviéticos lanzaron el satélite Sputnik. A comienzos de los años sesenta, varios investigadores empezaron a hablar de la posibilidad de crear una red que comunicara entre sí a los ordenadores, incluso aunque estuvieran en diferentes países. Uno de ellos, Licklider, responsable de la investigación en la ARPA, propuso la idea de «trabajar en red» y la Red Galáctica (Galactic Network). Aunque el objetivo principal de Licklider era encontrar sistemas que pudiesen emplearse ante la eventualidad de un ataque nuclear soviético, también pensaba que los ordenadores podían mejorar el pensamiento humano y que incluso se produciría una cierta simbiosis entre humanos y máquinas. En 1962, Larry Robert consiguió conectar a través de una línea telefónica un ordenador de Massachusetts con uno de California, y en 1968 el Laboratorio Nacional de Física creó la primera red experimental en el Reino Unido.

Finalmente, en 1969, se creó la ya mencionada Arpanet (Advanced Research Projects Agency NETwork), red de comunicación que permitía conectar ordenadores situados en diferentes ciudades. La descentralización de la red también se debió a causas militares, pues se intentaba evitar que un ataque a un único centro neurálgico acabara con ella. Se establecieron por ello cuatro nodos capaces de intercambiar mensajes. Poco a poco aumentaron las conexiones hasta que a partir de 1972 las universidades comenzaron a conectarse entre ellas. Más tarde, Bob Khan y Vinton Cerf desarrollaron el protocolo TCP de transmisión, que permitió a las redes que no estaban integradas en Arpanet conectarse en una red de redes, Interconnected Network, de donde procede la palabra Internet.

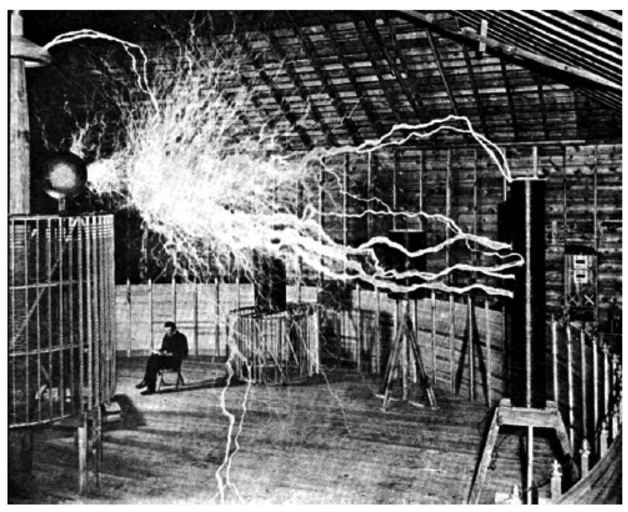

En 1983, los militares crearon su propia red (Milnet), por lo que Arpanet quedó reservada para uso civil y empezó a ser conocida como Internet, en especial tras la fusión de varias redes en ella. Por esas mismas fechas el ordenador personal se había convertido en un fenómeno global y se empezaban a vender millones de aparatos, hasta el punto que la revista Time dedicó por primera vez en su historia la portada del hombre o mujer del año a una máquina.

Portada de la revista Time de enero de 1983.

En 1987 se incorporaron redes de Europa y aparecieron las primeras aplicaciones de hipertexto, como Hypercard. Cuando en 1989 se declaró disuelta Arpanet, nació oficialmente la red mundial, en gran parte gracias a algunas aportaciones de Tim Berners-Lee, como el protocolo de transmisión de datos HTTP, el lenguaje de documentos html y las direcciones URL. La creación de los primeros navegadores, como Mosaic y Netscape Navigator, hizo más fácil compartir y encontrar datos en Internet.

Por último, hay que aclarar que no es lo mismo Internet que la red mundial (WWW, World Wide Web): la red mundial es más grande que Internet. Para entender la diferencia, basta con pensar en lo que se ha llamado la red oculta, aquella que no aparece en las búsquedas de Google, como los millones de archivos almacenados en bases de datos privadas de empresas, bibliotecas o centros oficiales.

Ahora que ya sabemos cómo nació Internet y la red mundial, podemos intentar responder a la duda que planteé al inicio de este apartado: ¿qué es Internet?

A primera vista parece sencillo responder: Internet es un medio de comunicación que permite compartir contenidos multimedia (textos, imágenes, vídeos). Ahora bien, dejando de lado cómo se define «medio» en teoría de la comunicación, Internet no es sólo un medio, como puede serlo un televisor o un periódico, porque el usuario de Internet no se limita a recibir o transmitir información, sino que también puede modificarla. Cuando añadimos comentarios a un periódico online o a un blog, o cuando abrimos una página en un procesador de texto virtual, por ejemplo en Google Docs, podemos escribir nuevas palabras y modificar el documento, algo que resulta muy difícil hacer con un libro, una película en la sala de cine o una serie emitida por televisión. Internet, en definitiva, es también una herramienta de creación, ya sea literaria, pictórica o de cualquier otro tipo. Y también es, por supuesto, una herramienta de trabajo.

Quizá a algún lector no le resulte evidente la conclusión anterior y piense que los ordenadores son la herramienta de creación, mientras que Internet sólo es un canal de transmisión. Nos encontramos aquí de nuevo ante un accidente tecnológico, como fue el de la adopción del sistema binario frente al decimal. En primer lugar, porque un ordenador conectado a Internet es parte de la red mundial, aunque sólo se compartan ciertos archivos, por ejemplo los del correo electrónico. Como bien saben los hackers experimentados, si un ordenador está conectado a Internet, es posible entrar en los archivos privados del usuario que no están en Internet. En segundo lugar, porque el desarrollo de Internet tiende a algo que en los últimos años se ha llamado cloud computing («computación en nube»), que hará que no sólo información como la del correo electrónico, sino también los programas estén no en el disco duro de los usuarios, sino en la Red. De este modo, podremos trabajar con una pantalla «tonta» conectada a Internet, y usar los programas almacenados en la red mundial. Detrás del cloud computing existe en parte el interés de las empresas de acabar con la piratería: si sólo se puede usar un programa conectándose a la red de una empresa virtual, es más fácil comprobar si se han adquirido los derechos legales para usarlo.

Internet, en definitiva, puede definirse como un canal, como una herramienta creativa y de trabajo o como un medio similar al cine o a un libro, pero también como un contenedor de todos esos medios, ya que libros, canciones, películas, series y programas de televisión pueden ser disfrutados a través de Internet. Cualquier cosa que pueda almacenarse y transmitirse digitalmente puede estar en Internet y, en consecuencia, en el ordenador de cualquier persona. Es lo que Negroponte llamaba «la conversión de átomos a bits».

Internet es también el reino del hiperenlace, donde es posible hacer realidad esa paranoia tan frecuente entre místicos e iluminados de la nueva era: «Todo está conectado». El ciberespacio no es una utopía, nos dice Moulthrop, sino una heterotopia, un «otrolugar», en el que es posible acceder desde cualquier parte a cualquier otra, o como decía el profeta del LSD Timothy Leary, convertirse en un piloto de la realidad digital, un cibernauta «que viaja a través del mar de la intertextualidad».

Más allá de viajes digitales o de otro tipo, lo cierto es que Internet está cambiando la narrativa textual y audiovisual, pero no sólo por su carácter hipertextual, ni siquiera por sus posibilidades interactivas, sino por otro de sus rasgos, quizá el más importante: su naturaleza enciclopédica. Internet es el archivo universal.

En 2004 Chris Anderson, editor de la revista Wired, publicó un artículo llamado «The Long Tail» (La larga cola) en el que explicaba que la capacidad casi infinita de Internet de almacenar datos ha permitido a cualquier persona rebuscar entre una oferta de miles o millones de libros, de canciones o de cualquier cosa imaginable, y no aceptar sin más lo que las empresas quieren venderles:

A medida que los consumidores se van alejando más y más del camino marcado por la mayoría, van descubriendo que sus gustos no son tan comunes como pensaban, o como habían sido inducidos a pensar gracias a las campañas de marketing, la ausencia de alternativas y una cultura basada en las modas.

Anderson anuncia el fin o por lo menos la alternativa a una cultura que fabrica listas de éxitos y una industria cultural que busca taquillazos de manera obsesiva. En lo que se refiere al mundo audiovisual, ya hemos visto que ahora se puede grabar con cámaras digitales baratas y transmitir imagen y sonido a todo el mundo a través de la red mundial, por lo que no hacen falta flotas de barcos, aviones y camiones, no se necesitan grandes espacios, multisalas o librerías inmensas para almacenar las decenas de miles de libros, películas o discos que se editan cada mes. No es necesario invertir grandes sumas en publicidad para vallas en las carreteras, anuncios en la televisión, el cine o la prensa y tampoco hay que cortar bosques enteros para imprimir libros, ni gastar sumas astronómicas para hacer copias de películas en celuloide. Ahora una persona que se conecta a Internet en Rabat o Singapur puede descargar un libro electrónico que está alojado en un servidor de California, o encargar un ejemplar en papel que se encuentra en una pequeña librería de Montevideo. También puede bajarse de la tienda de Apple iTunes cualquier nueva canción de Amy Winehouse, aunque viva en un país en el que sus discos ni siquiera se vendan o estén prohibidos.

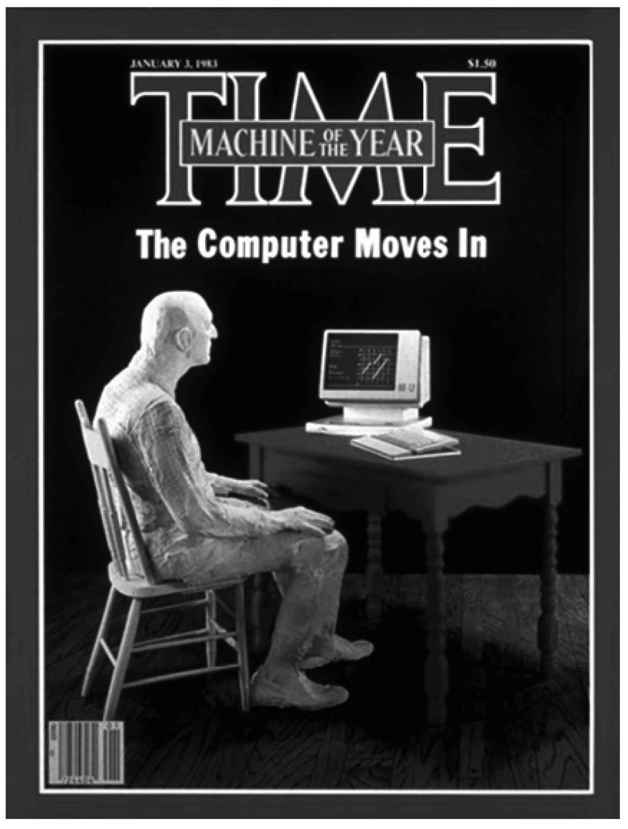

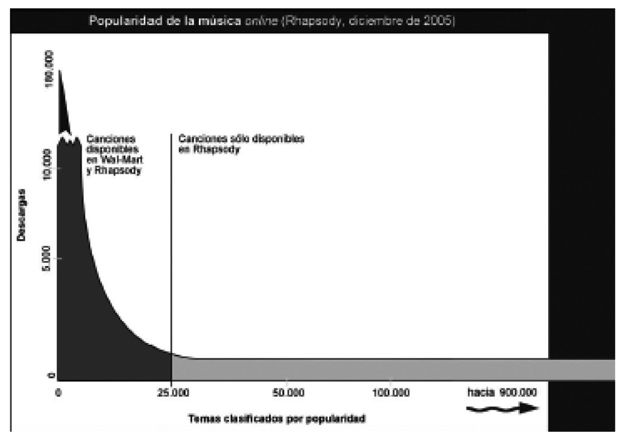

Lo más importante, nos dice Anderson, es que no sólo los artistas conocidos están a su alcance, sino también los que hasta hace poco era imposible encontrar, ni siquiera buscando en librerías como Barnes and Noble, en tiendas de vídeo como Blockbuster, o de música como Wal-Mart. Además, los observadores atentos han descubierto un curioso fenómeno al examinar el gráfico de ventas de las empresas que operan en Internet, como la librería Amazon o la tienda de música virtual iTunes. En la economía tradicional al analizar las ventas se obtenía un gráfico similar a éste:

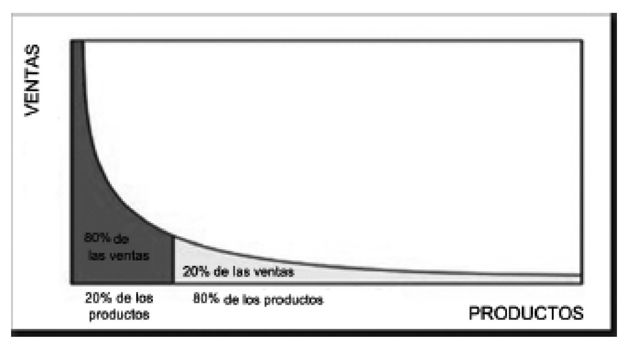

La curva del gráfico expresa la llamada «ley de Pareto», según la cual el 20 por ciento de los productos obtiene el 80 por ciento de los beneficios. Es una ley clásica de la economía que se puede aplicar casi a cualquier cosa: el 20 por ciento de una población suele poseer el 80 por ciento de la riqueza, el 20 por ciento de los defectos causan el 80 por ciento de los problemas, el 20 por ciento de los clientes produce el 80 por ciento de los beneficios o, como dice Alejandro Wald, «de las cosas que uno hace durante el día, el 20 por ciento produce el 80 por ciento de los resultados». Es una de esas regularidades estadísticas que raramente cambia, sean cuales sean los objetos estudiados. Sin embargo, en Internet lo que encontramos es algo parecido a esto:

En este gráfico se muestra que las ventas de las canciones que no se pueden almacenar en una tienda física como Wal-Mart, pero sí en una virtual como Rhapsody (la parte en color gris claro), obtienen unas ventas moderadas cada una de ellas, quizá 500 copias, pero que son más de 900.000 temas, frente a los 25.000 de una tienda física, con lo que el beneficio total se multiplica. Anderson explica la diferencia entre la industria tradicional del entretenimiento y la basada en Internet:

Sin la necesidad de pagar el coste de estanterías en el caso de los servicios exclusivamente digitales de iTunes, sin costes de fabricación y casi sin costes de distribución, la venta de una canción para audiencias marginales es simplemente una venta más, con casi los mismos márgenes que un superventas. De esta manera quedan equiparados los superventas y los «fracasos», ambos son un registro más en una base de datos que simplemente sirve canciones según la demanda.

Apenas hay diferencia entre almacenar cien mil o un millón de discos en un servidor de Internet, o enviar diez o diez mil canciones a través de la Red a cualquier lugar del mundo, mientras que en la industria tradicional la diferencia en el gasto puede ser enorme. En términos de oferta y transmisión de información, dice Anderson, frente a la economía de la escasez tradicional, ahora estamos en la economía de la abundancia. Una demostración reciente del funcionamiento de la economía de bits (Internet) frente a la de intercambio de átomos (tiendas físicas) puede ser que la empresa Netflix de alquiler de vídeo en la Red ha ingresado en la lista de 500 empresas del mundo (desplazando al New York Times) mientras que la cadena Blockbuster está en suspensión de pagos y es posible que ya no exista cuando este libro se publique. Tal vez sea también una metáfora de que ya no sólo se puede vivir de taquillazos (blockbusters), como en las últimas décadas.

A principios del siglo XX los grandes estudios de cine producían una cierta cantidad de películas al año y el público no tenía más remedio que ver las pocas que se estrenaban en los cines; con la llegada de la televisión, unas pocas cadenas decidían lo que querían emitir y el espectador tan sólo podía elegir entre dos o tres opciones; la televisión privada y por cable multiplicó la oferta, pero se produjo menos variedad de la que se podría esperar, pues los contenidos audiovisuales seguían siendo decididos por grandes empresas, a menudo multinacionales. Con la llegada de Internet todo ha cambiado: el espectador dispone en su ordenador de casi todo el contenido audiovisual que se ha hecho a lo largo de la historia y puede encontrar cualquier cosa que le interese, desde un cortometraje experimental de Stan Brackhage como Jane a una película indonesia de la época muda como Loetoeng Kasaroeng. Gracias a Internet muchas personas, en especial los más jóvenes, han descubierto que en el mundo existen más cosas que las que promociona la industria de entretenimiento estadounidense. Pero, lo que es más importante, creadores audiovisuales que antes de Internet apenas tenían posibilidades de hacer nada que no gustase a la gran industria, es decir, que no pudiese llenar las salas y distribuirse en todo el mundo, ahora pueden crear sus obras y distribuirlas, porque, en la economía de larga cola, a una empresa digital le interesa multiplicar su oferta y no le cuesta casi nada almacenar y distribuir cientos o miles de nuevos productos. Aunque, como es obvio, seguirá existiendo un pequeño porcentaje de superéxitos que se vendan en cantidades pasmosas, en el mundo digital se pueden seguir almacenando y distribuyendo los productos que se venden poco o van dirigidos a un público más específico.

George Landow, el autor de Hipertexto 3.0, dedica muchas páginas de su libro a hablar del fin de la era colonial y mantiene una página web llamada La literatura inglesa contemporánea, postcolonial y postimperial. No se trata tan sólo de que el dominio que el cine de Hollywood ha ejercido en las últimas décadas sobre el resto del mundo esté amenazado, sino algo de mayor alcance, relacionado con la globalización, que, paradójicamente, afecta a las tendencias culturales de las últimas décadas.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el poder cultural de Estados Unidos fue creciendo poco a poco hasta hacer desaparecer las cinematografías nacionales o convertirlas en un negocio menor, que sólo puede sobrevivir dignamente a base de grandes subvenciones, como en Francia. Todavía en los años sesenta España, Italia, Francia, el Reino Unido, Alemania o Japón contaban con una cinematografía que producía películas rentables y de calidad. Al margen de los gustos y antipatías personales, basta con recordar nombres como Buñuel, Rosellini, Godard, Chabrol, Berlanga, Fellini, Fassbinder, Herzog, Antonioni, Bardem, Kieslowski, Saura, Truffaut, Bergman, Visconti, De Sicca, Wenders, Satyajit Ray, Wajda, Polanski, Rohmer, Ozu, Kurosawa, Mizoguchi y tantos otros directores que forman parte de la gran historia del cine y que trabajaban fuera de Estados Unidos, pero que tenían éxito en sus países y que incluso exportaban sus películas. Pero, como ya vimos en el primer capítulo, el control de las distribuidoras y exhibidoras por parte de las grandes compañías no sólo ha inundado las salas de películas de Hollywood cada vez peores, sino que las ha cerrado a la exhibición de cualquier otro producto, incluso los del propio Hollywood clásico, para no hacerse la competencia a sí mismos. Lo anterior no es el típico discurso revolucionario y antiamericano, sino que es compartido por teóricos del guión estadounidenses como Robert McKee: «Hollywood domina el mundo y no me explico cómo puede lanzar al mercado tanta mediocridad. El 98 por ciento de lo que saca es basura».

Aunque los llamados estudios poscoloniales y los feministas han caído en ciertos excesos (como cualquier teoría cultural, por otra parte), y aunque han recibido críticas durísimas por autores como Harold Bloom, cualquiera puede observar que esos mismos críticos poco a poco se han contagiado y que cada vez se atreven a mirar más allá de sus narices, casi siempre anglosajonas y masculinas. Hoy en día nadie se asombra cuando en el canon de la gran literatura encuentra libros como El romance de genji o El sueño del pabellón rojo, además de autores como Mishima, Kawabata, Wang Wei, Borges, Cortázar, Bai Juyi, García Márquez, Wole Soyinka o Chinua Achebe y, por supuesto, Virginia Woolf, Jane Austen, Doris Lessing, Marguerite Yourcenar, Sei Shonagon o Murakami Shikibu. En el terreno del audiovisual, las películas asiáticas apenas se estrenan en los cines, pero eso no impide que cada vez haya más aficionados a ellas, con festivales dedicados al cine asiático. Más allá de los nombres más conocidos y controvertidos, el cine asiático ha dado muchas obras interesantes en los últimos años, desde las películas de Kore Eda, Pen Ek Ratanaruang, Kiarostami, Zhang Yimou, Hou Hsiao Hsien, Boong Joon-Ho, Jian Zhangke, Ang Lee, Tsai Ming Liang, a las de Wong Kar Wai, Chen Kaige, Apichatpong Weerasethakul o Lou Ye. El propio McKee afirma:

Tal vez la salvación esté en Asia. Hoy por hoy son los mejores. No están ni en la locura comercial de Estados Unidos ni en la fatuidad intelectual de Europa. Se dedican a contar historias.

Como es evidente, la industria del entretenimiento de Estados Unidos conoce este peligro y sigue comprando cualquier película que tenga posibilidades comerciales para hacer su propia versión, a menudo impidiendo bajo contrato su estreno en Estados Unidos, cuando no contratando directamente a los directores, como Ang Lee, John Woo o Wong Kar Wai, lo que a veces tiene como consecuencia su incorporación a ese cine apto para públicos masivos.

Las posibilidades para una película extranjera de triunfar en Estados Unidos son muy limitadas, no sólo debido a las dificultades ya mencionadas, sino también por el poco interés de un público educado durante treinta años para un tipo de cine muy determinado, a lo que se suma el hecho de que no existe una industria de doblaje, para evitar favorecer a las películas extranjeras, que al ser subtituladas sólo atraen a un público reducido. Un ejemplo interesante es el de las películas procedentes de la mayor industria cinematográfica del mundo, la de la India.

En la India el cine no es un arte recién llegado, pues ya en la década de 1930 se producían más de doscientas películas al año, y se hablaba de Tollywood, refiriéndose a la ciudad bengalí de Tollygunge, donde se hacía la mayor parte de las películas. Sin embargo, de todas aquellas películas y de las actuales apenas se sabía nada fuera de Asia y casi todo el cine indio que ha llegado a estrenarse en salas comerciales en Europa y en Estados Unidos, aunque casi siempre en cineclubs o filmotecas, es el de la que se considera su edad de oro, los años cincuenta. En Occidente apenas se conoce a algunos directores como Shyam Benegal, Guru Dutt o Satyajit Ray, casi todos ellos encuadrados en lo que en la India se llama «cine paralelo», por oposición al cine más comercial, el de Bollywood. El cine de Bollywood, llamado así por tener su capital en la ciudad de Bombay, se empezó a poner de moda a comienzos de nuestro siglo, e incluso a influir en el cine occidental, como muestra que Baz Luhrmann reconociera que ésa fue la principal influencia de Moulin Rouge. A pesar de ello resulta muy difícil que se estrenen películas indias en los cines de Estados Unidos o Europa, a no ser que sean premiadas en los Oscar, como Slumdog Millionaire (que además no es exactamente india, sino angloindia). Incluso en países con una amplia población india es difícil que se estrenen sus películas, como nos recuerda Chris Anderson:

Cada año la industria cinematográfica de la India produce más de ochocientas películas. En Estados Unidos hay una población india estimada en 1.700.000 personas. Pero el gran éxito cinematográfico en hindi, Lagaan, sólo se estrenó en dos cines estadounidenses. Además, fue una de las pocas películas de la India que consiguió alguna distribución en Estados Unidos. En la tiranía de la geografía, una audiencia demasiado dispersa es lo mismo que una audiencia cero.

A pesar de ello, la industria cinematográfica india es la primera del mundo, mientras que Hollywood sólo es la tercera. La segunda no es ya la de Hong Kong (que ahora está en crisis), sino la de Nigeria, Nollywod, donde se producen 200 películas, pero no cada año, sino cada mes, aunque todas ellas como vídeos para el mercado casero, debido a que la inseguridad en las calles hizo que los cines cerraran en los años setenta y ochenta. Algunos directores, como Chico Ejiro, son capaces de dirigir diez películas por año, aunque en ocasiones han rodado algunas en sólo tres días.

Algo parecido se podría decir de la industria cinematográfica de Hong Kong, de la de Taiwán o de la China continental, de la japonesa e incluso de la filipina. En el mundo se hace mucho cine y, aunque se pueda discutir acerca de la calidad media, hay decenas de películas y documentales más interesantes que los de Hollywood pero que nunca llegan a los cines. Pero sí a Internet.

Lleva su memoria en un cuaderno de bolsillo.

SAMUEL BUTLER, Erewhom (1872)

El cine experimental existe desde los orígenes del cine. Incluso se podría decir que las primeras películas del cine eran experimentales, pues durante los primeros años aquellas extrañas imágenes que se movían pero no se oían eran lo más cercano a un experimento. Pero, en los márgenes del cine comercial, e incluso independiente, siempre ha habido cineastas experimentales como Stan Brackage, Maya Deren y muchos otros.

Para muchas personas el cine experimental es un sinónimo de cine raro, y a la vista de muchas obras experimentales no se puede negar que así sea, pero en eso consiste el asunto precisamente: en probar cosas nuevas. Quien va a ver una película de cine experimental como si fuera un estreno comercial inevitablemente se sentirá defraudado, del mismo modo que quien empiece a leer la Crítica de la razón pura de Kant como si fuera una novela se sentirá estafado. No se trata de mezclar géneros diferentes como la novela y el ensayo: podríamos también comparar una novela de Balzac con el Ulysses o el Finnegans Wake de Joyce. Todas ellas pueden ser excelentes (mi dominio del inglés no me permite asegurarlo de Finnegans Wake) pero exigen, si no un lector diferente, sí al menos una manera distinta de leer y otro tipo de expectativas. Los nuevos medios audiovisuales no sólo hacen posible acceder a un cine experimental que antes resultaba casi inaccesible, sino que también nos permiten verlo de otra manera: no en la sala oscura de un cine, donde algunas películas pueden resultar insoportables, sino en nuestra propia casa y a nuestro propio ritmo, del mismo modo que leemos una novela o un ensayo como nos apetece, saltándonos páginas, empezando por el final o viendo dos o tres veces la misma escena; es decir, haciendo todo lo que recomienda Pierre Bayard en Cómo hablar de libros que no se han leído.

Un ejemplo que muestra que muchos aficionados a las series se comportan como aquellos aficionados a los libros que leen fragmentos dispersos y se saltan capítulos o empiezan por el final se descubre en los gráficos que registran cómo ven los usuarios las series que se emiten en el canal de vídeos de Internet Youtube. Resulta que como una serie televisiva de una hora debe ser dividida al menos en cuatro partes para poder subirla a Youtube, el visitante que quiere ver su serie en Internet tiene cuatro vídeos entre los que elegir. Lo asombroso es que la mayoría de los usuarios comienza a ver el desenlace, después ve la tercera parte, a continuación la segunda y finalmente el comienzo de la serie (y casi siempre la serie entera otra vez desde ese momento). Ante comportamientos como éstos, uno se pregunta si los guionistas tendrán que aprender a escribir estructuras inversas.

Aunque sea poco conocido, el cine experimental, el independiente o el videoarte siempre ha influido sobre el cine comercial y casi todas las novedades que a veces sorprenden a los espectadores en una sala de cine o en una serie de televisión han sido antes probadas en los circuitos minoritarios o marginales. Un ejemplo puede ser la película hecha mediante fotografías La Jetée, de Chris Marker, que fue adaptada al cine comercial como 12 monos. Aunque logró conservar algo de la inquietud de su trama, su belleza visual no pudo ser igualada.

Como ya dije en los primeros capítulos de este libro, muchas novedades del guión de cine y televisión de los últimos años no lo son, sino que recuperan maneras de escribir que se emplearon en el pasado, del gran depósito de la historia del cine y la televisión, olvidados tras varias décadas de recetas y fórmulas fáciles. Internet, de nuevo Internet, nos permite acceder como nunca antes a ese pasado. Cuando empecé a trabajar en la productora de televisión Globo Media, nos enviaban desde Estados Unidos cintas de vídeo con programas emitidos allí. También recibíamos de la empresa de consultoría GECA informes acerca de todo lo que se hacía en el mundo, o al menos en Europa y Estados Unidos. Éramos unos privilegiados, pues teníamos acceso a información que no estaba al alcance de casi nadie. Hoy en día, cualquier adolescente puede ver en su casa el Show de Letterman que se emitió el día anterior en Estados Unidos o conocer los programas que se emiten en la televisión checa o en la coreana. Internet ha logrado romper esa discriminación informativa y hacer accesible a cualquier persona que sepa buscar toda la información relevante, en especial los contenidos emitidos por televisión.

La televisión ha sido superada ya hace tiempo por Internet como pantalla más vista, no sólo en Estados Unidos, sino en muchos otros países del mundo. Ello se debe a las nuevas posibilidades del medio, pero también a que en la Red se ofrece una televisión multiplicada, con muchas ventajas y menos defectos que la televisión convencional. La primera ventaja es que en Internet no se emiten anuncios y se puede ver una serie o una película de principio a fin. La segunda, que se puede ver a cualquier hora. En tercer lugar, que se puede elegir entre un catálogo casi ilimitado, que desde hace unos años incluye también los contenidos emitidos por televisión, ya que pueden retransmitirse digitalmente pocas horas después o incluso en directo, ya sea de manera oficial, es decir, por las propias cadenas, o por iniciativa de los propios usuarios de Internet. La red mundial de ordenadores ha hecho posible, en efecto, que se puedan ver las series, incluidas las de canales de pago de HBO, en cualquier parte del mundo casi al instante, e incluso con subtítulos creados por aficionados profesionales. A toda esta oferta hay que sumar todos los contenidos audiovisuales creados por los millones de aficionados, ya sean de ficción o de no ficción.

Ya hemos visto que cuando la televisión empezó en Estados Unidos el cine prohibió a sus actores aparecer en ella y que el teatro intentó impedir que se adaptaran sus obras a la pequeña pantalla. Al final tuvieron que resignarse e incluso se convirtieron en aliados. Con Internet sucede algo parecido. Hoy en día la guerra entre los productores de música y cine con la Red es feroz y también desde la televisión se ha querido dar la espalda al fenómeno de Internet, pero cada vez hay más signos que revelan que todos los medios acabarán intentando aprovechar Internet y sus inmensas posibilidades. A pesar de que las cadenas son reacias a emitir sus series en Internet, cuando lo han hecho han descubierto que obtenían más beneficios.

A pesar de la crisis de la industria de la música, la televisión y el cine, la llamada economía de la atención (el tiempo que el público pasa con diversos entretenimientos) no sólo no había disminuido, sino que había aumentado. Aunque se compraran menos discos, se viera menos televisión y se fuera menos al cine, eso no significaba que la gente consumiera menos productos audiovisuales, sino todo lo contrario, porque las horas pasadas ante el ordenador superaban las que antes sumaban la televisión y el cine. Ante esta constatación, el lamento general entre los empresarios era que faltaba un modelo de negocio, una manera de aprovechar económicamente esa atención volcada en Internet. Desde hace unos años, las quejas de los usuarios de Internet van en la dirección contraria: tras las dudas iniciales, las grandes empresas se están volviendo hacia la Red, que antes era un medio casi libre de publicidad pero que ahora está quedando inundado por los anuncios, a veces muy molestos e incluso agresivos.

Todo lo anterior, el cine independiente, el videoarte, el experimental, el cine y la televisión de todos los países en los márgenes del imperio del entretenimiento estadounidense, siempre ha existido, pero la gran diferencia es que ahora cualquier persona puede acceder a todo eso desde cualquier lugar del mundo. Como dije al principio de este capítulo, Internet, el archivo universal, es sin duda la mayor influencia en el surgimiento de nuevas narrativas audiovisuales. Pero no sólo por su capacidad de almacenamiento, transmisión, difusión y promoción de productos pertenecientes a otros medios, como el cine, la televisión e incluso los videojuegos, sino como medio en el que crear nuevas obras audiovisuales.

Al hablar del hipertexto me referí a la primera serie de Internet, The Spot, creada en 1995, que no se limitaba a ser un audiovisual subido a la Red, sino que hacía un uso creativo de las posibilidades hipernarrativas del medio. The Spot fue creado por un estudiante de cine y director publicitario llamado Scott Zakarin y era una especie de Melrose Place en Internet. Los protagonistas, llamados spotmates («compañeros de The Spot») aparecían no sólo como actores, sino que llevaban cada uno su propio diario online, en el que contaban sus experiencias, subían fotos y vídeos, e incluso contestaban a los correos electrónicos de los fans, llamados spotfans. Los spotfans no sólo contemplaban las andanzas de sus ídolos, sino que podían influir en la narración. A veces porque aconsejaban cómo actuar a los protagonistas, otras porque sugerían tramas que los guionistas de la serie adaptaban. La serie llegó a tener más de cien mil visitas diarias, una cifra impresionante para 1995, e incluso contó con la ayuda económica de Apple y Sony. Zakarin vendió sus derechos a otra compañía poco después de que surgieran todo tipo de imitaciones y secuelas, como Eon 4, Pyramid o Quick Fix. Aquello fue el primer intento de crear Hollywood en Internet, pero acabó en un gran fracaso cuando la empresa que había fundado Zakarin fue una de las primeras que se desplomaron durante la crisis de las puntocom, que entre 1997 y 2001 fue un jarro de agua fría para quienes habían hecho negocio en la Red y asumido que el mundo empezaba a regirse por lo que el economista Brian Arthur llamó «nueva economía».

Según Arthur, la nueva economía se basa, más que en la industria y la fabricación, en el conocimiento y se apoya en la globalización, que permite distribuir ese conocimiento por todo el planeta. Tras el crac informático, conocido popularmente como la Burbuja.com, el escepticismo acerca de las posibilidades económicas de la Red se instaló en los mercados, pero la economía del presente pertenece ya en gran parte al mundo digital y no puede vivir sin él. Según algunos economistas, en el fondo todos los fenómenos responden a las mismas leyes económicas, mientras que otros opinan que hoy en día conviven la economía tradicional industrial y la nueva economía de la información, aunque cada una con sus propias leyes.

Aunque pueda parecer que la economía tiene poco que ver con la narrativa, ya vimos que no es así cuando nos ocupamos de la propagación e implantación durante los años ochenta del paradigma de la estructura en tres actos reparadora y del cine comercial exportable a cualquier cultura; también acabamos de ver que la economía de larga cola facilita la difusión de productos que antes nunca llegarían a las tiendas, los cines o las televisiones. En el caso de muchas de las nuevas narrativas audiovisuales, la influencia no depende tanto de los intereses de la estructura (la industria y las grandes corporaciones), sino de los extraordinarios avances de la infraestructura, es decir, del medio digital, del hiperenlace y de la red de ordenadores mundial. Estamos, en efecto, ante uno de los raros momentos en los que las grandes empresas audiovisuales no son las que deciden y dirigen los cambios, sino que quienes lo hacen son, al menos en gran parte, los propios usuarios y creadores.

Zakarin empleó ya en su momento la palabra webisodio para referirse a los fragmentos audiovisuales de The Spot. Otros prefieren emplear términos como eseries (electronic webs), webseries o series web para referirse a las piezas de ficción concebidas para Internet. Yo usaré a partir de ahora cualquiera de ellos.

Hasta hace muy poco tiempo, las eseries eran consideradas como parte de un fenómeno llamado ProAm o Professional Amateurs, es decir, Aficionados Profesionales. Los aficionados profesionales son personas que realizan diversas tareas por amor al arte, sin sacar beneficio de ello, pero con una atención al detalle y una dedicación propias de un profesional. Internet no se podría entender y tal vez ni siquiera utilizar con facilidad sin su participación. Son personas que redactan manuales de software, que explican cómo crear una página web o un blog, que ofrecen soluciones para arreglar problemas informáticos o desinfectar de virus el ordenador, o que incluso diseñan sistemas operativos enteros, como hizo Linus Thorvald con Linux, un software gratuito rival del Windows de Microsoft. La actividad ProAm se podría resumir en aquel dicho budista «dar a cambio de nada», o si se prefiere «intercambiar», porque la esencia del fenómeno ProAm es que, si uno da gratis, también recibe gratis. ProAm son productos como la Wikipedia, la enciclopedia online, que alberga más contenido que todas las enciclopedias en papel editadas durante toda la historia, o los millones de vídeos subidos a Youtube, desde fragmentos de películas del cine o de series y programas de televisión a cursos audiovisuales o grabaciones caseras de todo tipo.

Pero el profesionalismo amateur adquirió nombre oficial cuando Charles Leadbeater trató el asunto en 2004 en una conferencia y publicó después junto a Paul Miller el libro The Pro-Am Revolution, con el subtítulo: «Cómo los entusiastas están cambiando nuestra economía y sociedad». Hacia 2005 empezó a hablarse mucho de un fenómeno relacionado con los aficionados profesionales, que recibió el nombre UGC (User Generated Content), es decir, «contenidos generados por los usuarios». Se trata de todo tipo de contenidos que pueden ser usados en la red mundial pero que son creados por los usuarios. Puede ser desde las críticas o comentarios a un libro en la página de la librería online Amazon a bases de datos como la Asiateca, página con miles de fichas de películas asiáticas. Lo cierto es que se trata de uno de los rasgos característicos de Internet desde sus inicios y es lo que caracteriza a páginas como la ya mencionada enciclopedia online Wikipedia, que ha sido literalmente creada por los usuarios, pero también a sitios tan variados como eBay (venta mediante subastas). Los blogs o páginas personales, semejantes a los antiguos diarios online, son quizá el ejemplo más notable de esta actividad. Los contenidos generados por los usuarios son gratuitos, puesto que no se ha pagado nada a quienes los han creado, pero pueden producir grandes beneficios, al menos indirectamente, gracias a la publicidad alojada en esas páginas, o a que sirven como incentivo para comprar libros en Amazon o cualquier producto en eBay.

Como suele suceder, lo que comenzó siendo un fenómeno en los márgenes del sistema y sin ánimo de lucro, acabó atrayendo la atención de los medios y empresas tradicionales. En el caso de los contenidos generados por los usuarios la BBC fue pionera al utilizarlos en abril de 2005 cuando creó un departamento para gestionar la participación de los usuarios en las noticias, haciendo oficial lo que ahora se ha convertido en habitual: el «periodismo ciudadano». La contribución pública fue muy importante a raíz de acontecimientos como las bombas en Londres del 7 de julio de 2005. Un año después, CNN iReport se unió a la nueva tendencia, y lo mismo hizo la Fox con uReport («Tu reportaje»). Las fotografías, los vídeos, los contenidos de Internet generados por los usuarios se han abierto paso en todos los medios tradicionales, completando el trabajo de sus reporteros y proporcionando inmediatez en las noticias. Hasta hace poco los medios no solían pagar por esta información, que les facilitaba el trabajo pero que planteaba problemas con los periodistas profesionales, que se sentían amenazados por el llamado intrusismo de los voluntarios o aficionados profesionales. Por otra parte, es un secreto a voces que los medios emplean los canales abiertos a sus lectores para buscar nuevos colaboradores, lo que es sin duda una oportunidad de demostrar su capacidad o su talento para personas que carecen de contactos en el mundo laboral. Ya hemos visto que en 1983 la revista Time dedicó la portada al ordenador personal; en 2006, un ordenador más moderno apareció como portada, pero ahora servía para reflejar el éxito del periodismo ciudadano: el personaje del año era el propio usuario, todas las personas que hasta entonces se habían limitado a ser lectoras, oyentes, espectadoras, invitadas, y que ahora eran participantes y creadoras.

Felicia Day, mientras interpretaba al personaje de Vi en la serie de televisión Buffy cazavampiros, se aficionó a World of Warcraft, un videojuego multijugador y, tras dos años de adicción, decidió en 2007 crear una serie para Internet inspirada en sus aventuras virtuales. En The Guild se cuenta la doble vida que llevan varios jugadores conectados a un videojuego online, a los que les cuesta reconocer los límites entre el mundo real y el mundo virtual. Day escribió el guión, dirigió e interpretó a la protagonista en los tres primeros episodios, que logró grabar junto a otros actores en sólo dos días y medio. Después, cuando se les acabó el dinero, subieron la serie a Youtube y pidieron donaciones por medio del sistema de pago online Paypal. La respuesta de los internautas fue entusiasta y Day y sus amigos consiguieron dinero para seguir grabando más capítulos. La serie atrajo la atención de Microsoft, que la patrocinó y la incluyó en su consola X Box. Pero The Guild también se podía ver en otras páginas, como Zune, iTunes o MSN vídeo, y por supuesto en la propia página web de The Guild, porque la no exclusividad es una de las características de las series web. En 2010 estrenaron la cuarta temporada.

Otro ejemplo de serie de Internet es Web Therapy, escrita, producida y protagonizada por Lisa Kudrow, la actriz que interpretaba a Phoebe en Friends, una de las series más vistas de la historia de la televisión, que llegó a tener a 52 millones de espectadores pendientes de su último episodio. Cuando Friends terminó, Kudrow intentó repetir éxito en la televisión y el cine, y aunque hizo una serie llamada El regreso (The Comeback) que trataba de una actriz de sitcom que intentaba regresar al primer plano, no logró pasar de la primera temporada en HBO. Finalmente decidió producir, escribir y protagonizar una web serie llamada Web Therapy (Terapia Web), en la que interpreta a la analista Fiona Wallice, que ha inventado una terapia breve, de apenas tres minutos, para evitar caer en las típicas sesiones en las que «se empieza a divagar acerca de sueños, sentimientos, recuerdos y experiencias pasadas que no sirven para nada». La terapia se lleva a cabo online, a través de las videocámaras de la analista y su cliente, por lo que los planos son sencillos: la imagen de la cámara web de Fiona, la de su cliente o una pantalla en la que se ven las dos cámaras al mismo tiempo. La serie, a pesar de imitar el estilo de las webcam, está grabada con cámaras profesionales.

Mientras que en el pasado el resto del mundo contemplaba cómo el cine de Hollywood o la televisión de Estados Unidos creaba nuevas tendencias sin apenas poder imitarlas, el mundo digital e Internet ha cambiado todo. Ahora cualquier persona en cualquier país puede hacer lo mismo que Felicia Day o Lisa Kudrow y crear su propia serie web. En España ha habido casos notables, como Arros Covat, serie de dibujos animados de Juanjo Sáez para TV3 pero que se emite también online; Malviviendo o la quizá más célebre Qué vida más triste, creada por Rubén Ontiveros y Natxo del Agua y protagonizada por Borja Pérez y Joseba Caballero, que se interpretan a sí mismos, o casi. Como dijo Larry David, que también hace de sí mismo en la serie Curb your enthusisam (El show de Larry David), el personaje principal es él pero sin el freno de las convenciones sociales, ya que si fuese como aparece en la tele no podría invitar a sus amigos a aparecer en los episodios, porque no tendría amigos.

La manera de trabajar en las series de Internet es muy diferente de la que se emplea en el cine o la televisión. No hay ninguna imposición en cuanto a la longitud de los episodios, que pueden durar desde minuto y medio a seis, doce o veinte, aunque se intenta que estén por debajo de los quince minutos que actualmente admite el canal de vídeos online Youtube. Tampoco se suelen preparar biblias o documentos del formato, más allá de los necesarios. Ontiveros contaba que en Qué vida más triste el carácter de los personajes fue surgiendo sobre la marcha y que no se trazó nunca eso que en televisión se llama «arco del personaje». También podían hacer todo tipo de experimentos, como un capítulo grabado casi totalmente en negro, el empleo de animaciones caseras hechas en el programa Flash, o improvisaciones surgidas sobre la marcha. No hace falta decir que la mayoría de estas series no se someten a ningún tipo de estructura reparadora ni aplican las recetas habituales de los guionistas de cine o televisión, a no ser que quieran imitar voluntariamente ese modelo. En ocasiones la estructura misma resulta difícil de detectar, más allá de la necesidad de la construcción lógica que casi cualquier narración precisa: la sucesión de acontecimientos que permiten que el espectador entienda o participe en la historia.

Web Therapy, The Guild, Arros covat, Qué vida más triste y otras series como Long distance relationship o The Vetala, a pesar de que pueden ir mucho más lejos de lo permitido por el medio cinematográfico y televisivo y no aceptar sus fórmulas y recetas, se limitan, sin embargo, a trasladar a Internet algo que, desde el punto de vista técnico, podría emitirse en televisión, como demuestra el hecho de que en abril de 2010 se anunció que Kudrow había llegado a un acuerdo con la cadena Showtime para adaptar Web Therapy a la televisión o que Qué vida más triste saltase de Internet a la cadena de televisión La Sexta. En definitiva, estas series utilizan la red mundial tan sólo como canal de emisión, como si se tratase de una pantalla alternativa al televisor, sin llegar a aprovechar sus posibilidades, que, como ya sabemos, son la interactividad, la hipertextualidad y su carácter enciclopédico.

Otras series web sí que aprovechan el lenguaje hipertextual y la interactividad, como Follow your instinct (Sigue tu instinto), una serie con cierto contenido erótico en la que los personajes se ven ante diversas disyuntivas y es el espectador quien debe decidir cuál de las historias paralelas quiere ver: llamar a su novia o irse a una fiesta; darle un beso a un desconocido o salir corriendo. Una versión española es Tube adventures, una divertida mezcla de película y videojuego rodada con un presupuesto bajísimo que se puede seguir en Youtube.

Hay que insistir en que las posibilidades que ofrece Internet a la narrativa son tan amplias que se puede encontrar todo tipo de experimentos, algunos de los cuales alcanzan un éxito que supera al del cine o la televisión, como el que obtuvo en 2003 la webserie Red vs Blue (Rojo contra azul), que ha llegado a tener más de cien millones de visitas. Red vs Blue es uno de esos machinima a los que me referí en el capítulo dedicado a los videojuegos. Es decir, está hecha con imágenes y escenas extraídas de videojuegos, en este caso Halo, a las que se les cambia el diálogo y se le añaden efectos de sonido. La manera de crear las escenas consiste en iniciar una partida de Halo en el modo multijugador y buscar las situaciones adecuadas para contar una historia. La función de cámara la hacen los jugadores mismos: vemos lo que ellos ven en el modo de vista en primera persona, es decir, subjetivo. De este modo, cada jugador-avatar es al mismo tiempo actor y cámara. El crítico Graham Leggat describió la serie como «una vivisección de la cultura de los videojuegos y de las películas de ciencia ficción en la que se mezcla el humor vulgar con la tragicomedia del absurdo de Samuel Becket». Un ejemplo de webserie machinima con una mayor ambición narrativa y con un manejo del montaje asombroso es The Codex, creada por Alexander Winn, también construida a partir del videojuego Halo.

Del mismo modo que los aficionados crean contenidos audiovisuales para la Red, también los profesionales en ciertas ocasiones se han decidido a participar en Internet gratis, o casi gratis. Ya hemos visto los ejemplos de Lisa Kudrow, Felicia Day o Rubén Ontiveros, que suelen trabajar en televisión.

Muchos guionistas y creadores audiovisuales se fijaron en Internet por la misma razón que contribuyó al éxito de HBO: la huelga de guionistas del año 2007. Como no podían escribir para la televisión, decidieron emplear su tiempo y en ocasiones su dinero en hacer algo en Internet, que no estaba afectada por sus reivindicaciones. Uno de ellos fue Jed Whedon, el guionista de Buffy cazavampiros, que decidió escribir y producir un musical de cuarenta minutos para la Red: Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, protagonizado por un supervillano llamado Doctor Horrible, que se enfrentaba a su némesis, el superhéroe Nathan Fillion, para lograr dominar el mundo y conquistar a su amada, interpretada por Felicia Day, la guionista y protagonista de la web serie que inspiró a Whedon, The Guild. El musical del Doctor Horrible fue comentado elogiosamente en las páginas web más importantes, obtuvo todo tipo de premios y colapsó la página de descargas de iTunes. Aunque el vídeo se podía descargar gratis, también era posible comprarlo o donar dinero. Pero lo más importante: todos los derechos de merchandising, ventas en DVD y secuelas pertenecían a sus creadores, sin intermediarios. Un negocio impresionante que nació de las horas libres de un guionista en huelga. El de Wheldon es sólo un ejemplo del tremendo cambio que se está produciendo, porque ahora los anunciantes pueden acudir a los creadores sin necesidad de contratar un estudio, una productora o un distribuidor. Se han desarrollado así maneras de anunciarse como el branded entertainment, en el que las marcas se asocian a vídeos de aficionados para promocionar sus productos.

Del mismo modo que sucedió con la televisión, Internet ha comenzado a atraer a grandes nombres del mundo audiovisual, desde David Lynch, que ha llenado la Red de nuevos contenidos, como Dumbland, una divertida serie de animación, y otros proyectos de no ficción de los que hablaré más adelante. También a veces se emplea Internet para emitir lo que no podría verse en televisión, como hace Seth Mcfarlane, el creador de la serie de televisión Padre de familia con Seth Macfarlane cavalcade.

En cuanto a las grandes compañías, hubo varios intentos por parte de la televisión de aprovechar Internet como un refuerzo de las series de televisión. El más interesante fue sin duda Homicidio: Segunda unidad, protagonizada por una segunda unidad de la policía de Baltimore, que empezaba su turno cuando terminaba el de los protagonistas de la serie de la NBC Homicidio: vida en las calles, serie de Paul Attanasio inspirada en el libro de David Simon Homicide: A Year on the Killing Streets. Incluso se llegó a relacionar a los personajes de la serie y la webserie, en una historia con el episodio inicial y el final emitidos en Internet y el central en la NBC. A pesar de que recibió críticas muy elogiosas, la webserie tuvo que cancelarse debido a que no obtenía suficientes ingresos publicitarios y a la lentitud de la red mundial en esa época.

Tras el fracaso del primer intento de crear Hollywood en Internet con el crac de las puntocom, la televisión y el cine tardaron en volver a interesarse en Internet y en parte lo hicieron forzados por la huelga de guionistas de 2007. La cadena pionera fue ABC, cuando tuvo que retirar de antena Uggly Betty, la versión estadounidense de la serie colombiana Betty la fea. Pero como la huelga no afectaba a contenidos distribuidos por Internet y los guionistas estaban deseando trabajar en lo que fuera sin sabotear la huelga, se decidió hacer varios webisodios para mantener vivo el producto. La serie de Internet se centraba en dos de los protagonistas, Marc y Amanda y se llamó Ugly Betty: Mode after hours (Betty la fea: moda fuera de horario). Las historias transcurrían en los despachos de la revista Mode, cuando ya todo el mundo se había ido. Poco a poco los grandes estudios, las cadenas de televisión y las productoras audiovisuales, es decir, el mundo profesional puro y duro, se ha empezado a interesar por Internet y empieza a ofrecer contenidos gratis con la intención de promocionar sus productos. Al principio comenzaron ofreciendo webisodios paralelos, después iniciaron campañas de marketing virales como Why so serious?, que sirvió para promocionar la nueva película de Batman dirigida por Christopher Nolan, El caballero oscuro, donde se mezclaba con habilidad la realidad y la ficción, una mezcla a veces casi indistinguible que he mencionado varias veces a lo largo de este libro y de la que, por fin, ha llegado el momento de hablar.