Quizá el lector de este libro sea aficionado a la novela realista. Tal vez no le gusta la fantasía y prefiere leer historias que traten del mundo en el que vive, que no le propongan extraños lugares llenos de objetos raros y seres extravagantes. Si es así, está de enhorabuena porque en los últimos años su biblioteca de ficción realista se ha ampliado de manera asombrosa: sólo tiene que visitar las estanterías dedicadas a la «ciencia ficción». Allí encontrará personajes y situaciones que ve a diario: pesadas máquinas que se elevan en el aire, coches que recorren autopistas de cinco carriles a velocidades de vértigo, trenes que tardan apenas tres horas en recorrer medio país, aparatos que hablan, puertas que se abren con sólo acercarse a ellas, escaleras y suelos que se mueven y deslizan, pequeños artilugios que nos permiten hablar con un amigo que está en China, pantallas luminosas a través de las que se puede acceder sin salir de casa a más libros que todos los que se guardan en cualquier biblioteca nacional. La vida real, vamos.

Ahora bien, quizá otros lectores prefieran la fantasía, un mundo habitado por extraños seres que visten con fajas y refajos, corpiños y sombreros hongos, abuelas de Madrid que tardan tres días en comunicarse con su nieto de Barcelona, que no usan un ordenador personal ni en su casa ni en su trabajo y que ni siquiera han oído hablar de algo semejante. Si le gustan ese tipo de fantasías, visitar mundos diferentes al que habita, entonces deberá buscar en las estanterías de la novela realista de hace un siglo o dos, en las obras de Zola, de Proust, de Clarín. Allí podrá descubrir mundos que creeríamos inexistentes si no fuera porque incluso quienes habitamos en el futuro también, al menos de vez en cuando, viajamos al pasado, o vemos en la televisión que aquel mundo fantástico todavía existe, en lugares como África.

Después de cuarenta siglos imaginándolo, ahora resulta que vivimos en el futuro. Luciano de Samosata y Cyrano de Bergerac soñaron con viajar a la Luna, pero nuestros abuelos Amstrong, Collins y Aldrin estuvieron allí hace cuarenta años. En las próximas décadas, a medida que el futuro se convierta en presente para toda la humanidad, sólo podremos mirar hacia atrás, hacia los siglos anteriores, para encontrar mundos fantásticos.

Muchas novelas y películas de ciencia ficción actuales ya no necesitan imaginar extravagancias y rarezas, sino que se limitan a añadir algún pequeño detalle, como vestir a los personajes con jerséis y camisas de cuello cerrado, como en la serie Star Trek, o en las películas Farenheit 451, o Gattaca. Otro recurso futurista son las casas de aspecto geométrico, ya que se suele asociar la geometría y la uniformidad a una distopía o pesadilla futura, o con formas arquitectónicas que no solemos ver en nuestras ciudades. El gigantesco edificio de Blade Runner que tanto nos impresiona queda empequeñecido si lo comparamos con las Torres Petronas de Malasia o la Burj Dubái, que mide más de ochocientos metros de altura, pero ese zigurat cinematográfico nos desconcierta porque en el mundo real no se permite que los rascacielos sean tan anchos, ya que cubrirían de sombras media ciudad e incluso afectarían al clima. Vivimos tan inmersos en el futuro que algunas películas de ciencia ficción se desarrollan en escenarios en los que no hay energía eléctrica ni gasolina, lo que les confiere un aspecto fantástico, como en el caso de Mad Max o Carretera perdida.

Marshall McLuhan predijo en el siglo XX muchos de los cambios que estamos presenciando al referirse a la transformación de una civilización basada en los libros, la galaxia Gutemberg, en otra electrónica, la galaxia Marconi, en la que el mundo se convertiría en una «aldea global» en la que lo audiovisual sustituiría a lo textual. McLuhan murió en 1980, por lo que apenas pudo conocer Internet y los ordenadores personales, que han desbordado sus más locas predicciones de profeta de la nueva era. En 1997, Janet Murray se ocupó de este nuevo mundo y de sus posibilidades narrativas en Hamlet en la holocubierta. Aunque han pasado bastantes años desde la primera edición, Murray, como Negroponte en El mundo digital, anunció muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro presente y algunas que todavía están por llegar. No es casual que los dos trabajaran en el laboratorio creativo Medialab del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), un lugar en el que se hacen las cosas diez o quince años antes que en el resto del mundo. En el título del libro de Murray se dan cita el pasado y el futuro. Hamlet es, por supuesto, el personaje de Shakespeare, pero ¿qué es la holocubierta?

La holocubierta es un lugar de la nave Voyager de la serie de televisión Star Trek, un cubo negro, vacío, en el que un ordenador proyecta simulaciones muy elaboradas. Cuando un tripulante entra en la holocubierta, puede participar en historias que se transforman en respuesta a sus acciones y experimentar una vida virtual que es casi tan real como la vida cotidiana. La comandante de la Voyager, Kathryn Janeway, visita a menudo la holocubierta en busca de mundos fantásticos, por ejemplo, para convertirse en Lucy Davenport, la institutriz de los dos hijos del viudo Lord Burleigh, en un mundo que recuerda el de las novelas de Jane Austen y las hermanas Brontë. Como es previsible, la institutriz se enamora de Lord Burleigh.

Hay que recordar que, como en casi todas las series de televisión, lo que importa en Star Trek no son los extraños seres y razas extravagantes de alienígenas. Eso sólo es el macguffin, la excusa, porque la verdadera intención de los guionistas es situar a sus personajes ante dilemas morales, se trata de una ficción de relaciones sociales y trasfondo psicológico. Muchas personas son incapaces de entender que el género de la ciencia ficción, incluso el de naves espaciales y luchas con espadas láser, lo único que hace es plantear los mismos problemas de siempre pero en escenarios distintos. No saber leer el subtexto, e incluso el texto, y quedarse sólo en los adornos cienciaficcioneros es quizá tan grave como rechazar a Shakespeare porque sus historias transcurren en una Inglaterra llena de reyes con armadura y reinas con collarín, o a Sófocles porque Edipo va siempre medio desnudo y con sandalias. Da igual que el medio de transporte se llame La reina de África o Voyager, si quienes viajan en él se ven sometidos a conflictos y emociones similares. Un ejemplo del planteamiento psicológico de Star Trek es cuando la comandante, en su papel de Lucy Davenport, besa a Lord Burleigh y se pregunta si eso la convierte en una mujer infiel: ¿ha traicionado a su marido al besar a un ente virtual? Lo que quizá a más de uno le recuerde que el papa Juan Pablo II alertó en su momento de los pecados virtuales cuando dijo que pensar en ser infiel ya era, en cierto modo, ser infiel.

El lector ya se habrá dado cuenta de que cuando los personajes de Star Trek visitan la holocubierta no eligen increíbles futuros tecnológicos, sino que prefieren viajar al pasado. Resulta curioso, en efecto, que la comandante Janeway, que vive en un futuro lleno de naves espaciales y alienígenas, busque en sus fantasías los extraños mundos de la novela realista del siglo XIX. Las fronteras entre realidad y fantasía, o entre costumbrismo o ciencia ficción, se están haciendo cada vez más difusas, como veremos en próximos capítulos.

Pero todavía no he explicado por qué en el libro de Murray conviven Hamlet y la holocubierta. La respuesta es una pregunta que se hace Murray: «¿Cuándo tendremos en el mundo de la llamada hipernarrativa un equivalente al Hamlet de Shakespeare?».

McLuhan decía que cada generación vive en el mundo creado por sus antepasados treinta años antes, por lo que apenas es capaz de percibir su propio entorno, del mismo modo que un pez no sabe que vive en un medio acuático, ni nosotros que estamos sumergidos en un océano de aire. Como además uno de los rasgos fundamentales de la mente humana es el miedo al cambio, son muchos los que desprecian las nuevas tecnologías, incluso a pesar de que las usen a diario. Murray, siguiendo a McLuhan, hace remontar a los orígenes de la cultura el temor con el que siempre es recibida toda nueva tecnología que propone una manera diferente de narrar:

Desde la lira del bardo a la imprenta, al teatro secular, a la cámara de cine y a la pantalla de televisión. Encontramos diferentes versiones de ese mismo terror en la orden bíblica de no adorar imágenes talladas, en la descripción homérica de las fascinantes canciones de las sirenas que llevaban los marineros a la muerte y en las palabras de Platón contra los poetas en su república, porque «estimulan y fortalecen un elemento que amenaza a la razón», con sus «fantasmas» fraudulentos. Todas las artes figurativas se pueden considerar peligrosamente ilusorias, y cuanto más atractivas son, más inquietantes resultan.

Cualquier aficionado a la cultura grecolatina se habrá sorprendido al ver cuántos músicos son castigados por los dioses en la mitología griega, entre ellos Orfeo, que acabó despedazado por las seguidoras de Dionisio; o Marsias, que se enfrentó con su flauta a la lira de Apolo y terminó desollado. Como en la historia de Prometeo, castigado por dar a los humanos el fuego de los dioses, en todos estos mitos, sea cual sea su apariencia narrativa externa, suele esconderse una condena a cualquier tipo de innovación. Aunque lo que parece decirse en muchos mitos es que los mortales no pueden apropiarse de algo sólo reservado a los dioses, parece detectarse en ellos una prohibición mucho más mundana hacia las peligrosas innovaciones musicales, en especial si venían de otro lugar. Un ejemplo moderno lo encontramos en Francia en el siglo XIX, cuando los melómanos se manifestaban en las calles contra el ruido insoportable de la música de Wagner, que ahora nos parece convencional; más tarde las protestas se dirigieron contra músicos como Stravinsky, Berg o Schoemberg que intentaban hacer otro tipo de música, por ejemplo, dodecafónica. Las nuevas formas siempre han asustado a los más tradicionalistas y es fácil encontrar prohibiciones a las innovaciones musicales en todas las culturas, desde el Policraticus medieval de Juan de Salisbury a los textos de Confucio.

En cuanto a los libros, nos dice Murray, durante siglos, hacerles demasiado caso era considerado una enfermedad, por lo que la lectura se llevaba a cabo en voz alta:

El canto de sirena con que nos tienta la narración es la causa de que Platón desconfiase de los poetas porque eran una amenaza para la república. Es lo que hizo que los contemporáneos de Cervantes temiesen la nueva moda de leer en silencio.

La reforma luterana no se podría entender sin la imprenta, sin la posibilidad de que cada persona pudiera tener su propia Biblia, y además traducida en su idioma. Del mismo modo que Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los humanos, que crearon miles de réplicas de la llama divina, la imprenta permitió duplicar y difundir ese precioso artefacto que hasta entonces poseían sólo los curas y que, por tanto, interpretaban a su antojo.

La ficción también ha sido considerada un peligroso disolvente de las costumbres y no es casual que la primera novela moderna, Don Quijote de la Mancha, tenga como argumento el exceso de lectura de novelas de caballerías, que vuelve loco a su protagonista: «En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio».

No es difícil trasladar esta preocupación al medio digital y recordar a todos aquellos jugadores enganchados a un mundo ficticio, como World of Warcraft, del que hablaré en el próximo capítulo. El temor a las novelas no era infundado, pues han servido para propagar el feminismo, la defensa de la homosexualidad y otros comportamientos sociales mal vistos por la sociedad dominante. La mayor influencia en las ideas abolicionistas fue tal vez La cabaña del tío Tom, aunque hoy nos asombre por lo cursi y paternalista; Madame Bovary fue un escándalo por describir un adulterio y Gustave Flaubert fue juzgado, lo que le dio ocasión para proclamar: «Madame Bovary soy yo». En el capítulo «Las bodas de Fígaro», de la tercera temporada de Mad Men se puede ver que las mujeres de la oficina hablan entre ellas de un terrible libro que fue censurado, y se lo intercambian, aunque con la recomendación de que no lo lean en el metro, porque las tomarían por «lo que tú ya sabes». Se trata de El amante de Lady Chaterly, de D. H. Lawrence, escrito en 1928, que cuenta las relaciones de una mujer de clase alta con su jardinero. En su momento fue prohibido porque se consideraba pornografía pura (lo que hoy nos llena de asombro) y una incitación a las mujeres para disfrutar del sexo.

El teatro era visto como un medio peligroso y revolucionario en la época de Molière, en la de Shakespeare, en la de Goethe y Schiller, en el Berlín de Bertolt Brecht e incluso en España durante el franquismo. En cuanto al cine, fue atacado en sus orígenes por mostrar lo que debía permanecer oculto, como el desnudo de Hedy Lamarr en Éxtasis (1933) o el adulterio de Una mujer de París de Charles Chaplin, aunque acabó por convertirse en un entretenimiento de masas que sólo de tanto en tanto, en especial en los años sesenta y setenta del siglo pasado, recuperaba su carácter desestabilizador. En los últimos treinta años el cine de Hollywood ha sido un reducto del conservadurismo más rancio, a pesar de que los miembros de la Academia, en su mayoría progresistas, intentan de vez en cuando premiar algunas películas que se salen de la norma, como Brokeback Mountain, que cuenta una historia de amor homosexual entre rudos vaqueros.

Por su parte, la televisión, como ya hemos visto, ha sido al mismo tiempo una fuerza conservadora y progresista, a la que se ha temido desde la derecha y desde la izquierda, pero que ha contribuido a la normalización y ha hecho visibles actitudes que la mayoría moral quería ocultar, desde la sexualidad femenina en Sexo en Nueva York a la homosexualidad en Queer as a folk; incluso una serie tan conservadora como Médico de familia se atrevió en su momento a incluir a un personaje homosexual. Aunque siempre ha sido frecuente decir que la televisión lavaba el cerebro, el hecho de que los regímenes autoritarios siempre intenten impedir la difusión de canales extranjeros muestra que, como señaló McLuhan, la televisión fue también un arma revolucionaria, pues mostraba que no todo el mundo vivía igual: cuando en el tercer mundo descubrían cómo se vivía en Estados Unidos, la gente pensaba: «¿Por qué ellos tienen todo eso y nosotros no?». En muchos países (China, Irán, Cuba, Corea del Norte, Arabia Saudí) la televisión sigue jugando ese papel.

Pero en los últimos años el miedo a las nuevas narrativas se ha desplazado a Internet, el mundo digital, los relatos interactivos, los videojuegos, la realidad virtual o la hipernarrativa; aunque no sólo existe miedo, sino también fascinación.

Según Murray, una historia multiforme es «una obra escrita o dramática que presenta una situación o argumento en múltiples versiones, versiones que serían mutuamente excluyentes en nuestra experiencia común». Un buen ejemplo es Qué bello es vivir, de Frank Capra, donde el protagonista, interpretado por James Stewart, vive una nueva vida gracias a una simulación hecha por el ángel Clarence. Se trata de una de las obras que más ha influido en los nuevos narradores, por la sencilla razón de que es la película que más se ha emitido en la televisión de Estados Unidos y de todo el mundo, casi siempre en Navidad, debido a que en los años sesenta los propietarios olvidaron renovar sus derechos de propiedad. Como es sabido, la película cuenta la historia de un hombre que se quiere suicidar, porque piensa que su presencia en el mundo no ha servido para nada. Clarence, un ángel de la guarda novato, impide su suicidio y le muestra lo que habría sido el mundo sin él. La película, a pesar de su aparente sencillez, maneja con soltura diferentes planos narrativos, flashbacks, flashforwards, pasados y futuros imaginarios.

Otro ejemplo cinematográfico es Atrapado en el tiempo, desafortunada traducción de El día de la marmota, en la que el protagonista vive una y otra vez el mismo momento, pero claro, no es el mismo momento, ya que recuerda que ya ha vivido eso que está viviendo. Como dice Janet Murray, es lo más parecido que puede ser una película lineal a un videojuego en el que cada vez que mueres tienes que volver a empezar.

Otros ejemplos de multinarrativa son Rashomon, de Akira Kurosawa, que ofrece cuatro interpretaciones de un mismo hecho, aunque de manera sucesiva. Kurosawa se basó en dos relatos de Akutagawa. Otro notable ejemplo literario es el cuento En los sueños comienzan las responsabilidades (1937), de Delmore Schwartz, en el que el narrador está viendo una película en el cine cuando empieza de pronto a darse cuenta de que los protagonistas son sus padres en la época en que se conocieron, antes de que él naciera. Como sabe que todo lo que sucedió después, incluida su propia existencia, es un desastre, intenta avisarlos para que no sigan con su relación y comienza a gritar a la pantalla. La coincidencia con la película Regreso al futuro es evidente, pero también con La rosa púrpura de El Cairo, de Woody Allen.

El precedente más citado de narrativa multiforme es, sin duda, la novela de Cortázar Rayuela (1963), cuyos capítulos el lector puede leer a la manera convencional y lineal, es decir, desde la primera página a la última, o bien saltando de un capítulo a otro y creando de este modo una novela única. Una idea muy semejante ya la propuso Enrique Jardiel Poncela en La tournée de Dios en 1932, en la que los capítulos están numerados pero desordenados para que el lector lo lea como prefiera:

1o. Leer saltando de capítulo a capítulo, buscando el 1, luego el 2, luego el 3, etc., y 2o. Desencuadernar el ejemplar, alterar las páginas hasta situar ordenadamente los capítulos, mandarlos encuadernar de nuevo y, ya encuadernado de modo correlativo, emprender la lectura. Finalmente, hay otro sistema: coger el libro sin leerlo y arrojarlo por el balcón. Pero no está bien que yo recomiende este último sistema. Ya lo recomendarán mis colegas.

Sin embargo, se considera que el verdadero precursor de la multinarrativa es argentino, pero no es Cortázar.

Incluso para su época, Borges era un hombre anticuado que sostenía ideas acerca de la sociedad propias del siglo XIX, que estudió y tradujo poemas en anglosajón y otras lenguas germánicas medievales, que apenas leía a sus coetáneos y que, en lugar de escribir sus poemas en verso libre, escogió una forma antigua y difícil, el soneto. Sin embargo, el anticuado Borges es considerado el santo patrón del mundo digital, de Internet y de la hipernarrativa.

Cuando Janet Murray y Stuart Moulthrop decidieron reunir en El lector de los nuevos medios una antología de los textos más importantes relacionados con las formas narrativas surgidas gracias al mundo digital de los ordenadores e Internet, eligieron dos textos precursores. Uno era un artículo publicado en 1945, «As we may think» (Cómo podríamos pensar), escrito por Vannevar Bush; el otro, un cuento de Jorge Luis Borges, publicado cuatro años antes, The garden of the Forking Paths, es decir, El jardín de senderos que se bifurcan.

El cuento de Borges anticipó muchas ideas, no sólo en el terreno de la narrativa; una de ellas guarda relación con la teoría de los universos paralelos de Hugh Everett que intenta explicar el célebre experimento de la doble rendija: en física cuántica resulta imposible predecir si un electrón lanzado contra una placa en la que hay dos rendijas entrará por una o por la otra. La teoría de los universos paralelos o mundos múltiples propone que lo que sucede es que el electrón no entra por la rendija izquierda o por la derecha, sino por las dos: en un universo lo hace por la derecha y en otro, por la izquierda. Aquí observamos que ha entrado por la rendija derecha, pero en un universo paralelo otra persona, en todo idéntica a nosotros, verá que el electrón ha entrado por la rendija izquierda. En Qué bello es vivir, como acabamos de ver, el ángel Clarence ofrece al protagonista la posibilidad de visitar un universo paralelo en el que ni siquiera ha nacido y de esta manera le demuestra que el mundo es mucho peor sin su presencia, que su hermano ha muerto, su tío ha enloquecido, su madre regenta una pensión miserable, su mujer se ha convertido en una solterona (tremenda fatalidad en los años cuarenta), y que la ciudad está llena de discotecas, salas de baile, casas de alterne y bares de dudosa reputación. Aunque el físico Everett no cree que podamos visitar los universos paralelos, todo es posible para Dios, para el cine de Hollywood y para quienes navegando por Internet encuentren el Museo de los Mundos Paralelos, que alberga en sus salas obras de arte pertenecientes a universos diferentes.

Pero aquí nos interesa El jardín de senderos que se bifurcan, no por su relación con la física cuántica, sino porque es el primer texto en el que se expresa con claridad la idea del hiperenlace, o al menos la de la hipernarrativa o multinarrativa.

En el relato de Borges se propone una trama que se ramifica hasta alcanzar una complejidad inabarcable, pero que se puede resumir en su aspecto más trivial con cierta sencillez:

El espía chino Yu Tsun debe cumplir en Inglaterra una misión para los alemanes. Acosado por Richard Madden, busca al sabio sinólogo Stephen Albert, con un propósito que sólo se revela al final. Yu Tsun encuentra la dirección de la casa de Albert en la guía telefónica y, una vez allí, por obra de una fortuita coincidencia, Albert reconoce a Yu Tsun como el bisnieto de Ts’ui Pên, un astrólogo chino que se había propuesto dos tareas inconcebibles: construir un laberinto infinitamente complejo y escribir una novela interminable, El jardín de senderos que se bifurcan. Después de su muerte, se pensó que había fracasado, porque la existencia del laberinto no estaba clara y la novela estaba incompleta y resultaba absurda e incoherente (por ejemplo, algunos personajes morían y reaparecían en capítulos posteriores). Para sorpresa de Yu Tsun, Albert le revela que ha descubierto el secreto de la enigmática novela: el libro es el laberinto, y el laberinto no es espacial, sino temporal. El jardín de senderos que se bifurcan es la imagen incompleta del universo tal como lo concebía Ts’ui Pên.

En cualquier caso, una muestra de por qué el relato de Borges anticipa el hiperenlace es cuando el sinólogo Stephen Albert le dice al espía Yu Tsun:

A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos; en algunos existe usted y no yo; en otros, yo, no usted; en otros, los dos. En éste, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa; en otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto; en otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma.

En otro pasaje se describe una novela hipertextual muchos años antes de que aparecieran:

En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts’ui Pên, opta —simultáneamente— por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto; un desconocido llama a su puerta; Fang resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles: Fang puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, etcétera. En la obra de Ts’ui Pên, todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen; por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles usted es mi enemigo; en otro, mi amigo.

No es casualidad, después de lo que acabamos de ver, que uno de los clásicos de la novela hipertextual se llame Victory Garden, escrito por Stuart Moulthrop, quien quiso rendir un homenaje a El jardín de senderos que se bifurcan. El hipertexto de Moulthrop está protagonizado por un profesor radical y sus alumnos durante la guerra del Golfo. Seguimos al profesor y a los alumnos en sus aulas y en sus casas, se escucha la cobertura real de la guerra (por la CNN), se leen cartas de soldados y hay relaciones amorosas y las intrigas habituales. Moulthrop también adaptó a la forma hipertextual el cuento de Borges.

El otro precursor junto a Borges del hiperenlace y la hipernarrativa no era novelista, dramaturgo ni guionista y apenas se refirió a la narrativa.

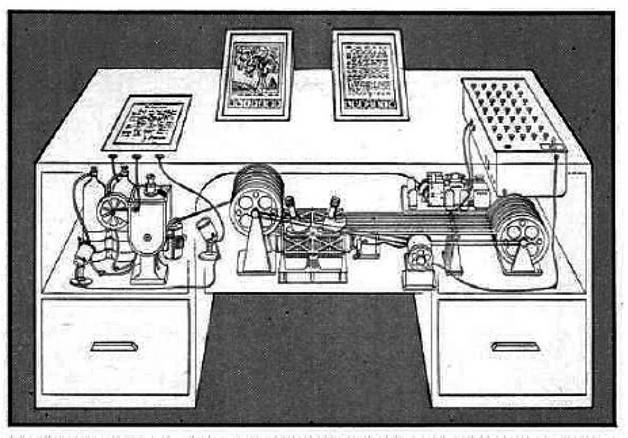

Vannevar Bush, un ingeniero que en 1935 había reinventado el primer ordenador, que ocupaba una habitación entera, creado por Charles Babbage en 1822, era el consejero científico del presidente Roosevelt cuando publicó, en la revista Atlantic Monthly de julio de 1945, un artículo llamado «Cómo podríamos pensar». Bush se había dado cuenta de que el aumento de la información en el siglo XX había alcanzado unas proporciones tan desmesuradas que empezaba a resultar imposible manejarla. En siglos anteriores, una persona educada podía conocer gran parte del conocimiento impreso, e incluso leer lo más importante, pero ahora un especialista sólo podía conocer a duras penas su limitado campo de trabajo:

Hay una enorme montaña de investigaciones científicas que no para de crecer pero, paradójicamente, cada vez está más claro que hoy en día nos estamos quedando atrás debido a nuestra creciente especialización. El investigador se encuentra abrumado por los descubrimientos y conclusiones de miles de compañeros, hasta el punto de no disponer de tiempo para aprehender, y mucho menos de recordar, sus diferentes conclusiones a medida que van viendo la luz.

Quizá al lector le haya venido a la cabeza aquel capítulo tantas veces citado de La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, titulado «La barbarie del especialismo», en el que se dice que el mundo se está llenando de especialistas que sólo conocen una parcela miserable de la realidad, y que cada vez son menos las personas que pueden alcanzar una visión global de la cultura. Tanto Ortega como Bush advirtieron que el conocimiento humano había salido de una larga época de meros tanteos y que había iniciado, apenas tres siglos antes, un camino más seguro, más riguroso, que exigía no sólo opinar, sino también recopilar información, comprobar, experimentar; el mundo era mucho más ancho y ajeno de lo que parecía. Ya el filósofo Leibniz se refirió a «esa terrible masa de libros que continúa aumentando» y vaticinó de manera precisa lo que podía suceder en el futuro: «Al final, el desorden se hará casi insuperable; la infinita multitud de autores pronto los expondrá a todos al peligro del olvido universal».

Bush creía que se podía y se debía encontrar una solución a esa sobreabundancia de información. Sabía que la especialización era necesaria, porque lo había podido comprobar como director del departamento científico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo que coordinar a más de seis mil científicos de todas las disciplinas, pero también era consciente de que era imprescindible la comunicación entre las diferentes ciencias:

La suma de las experiencias del género humano está creciendo de una manera prodigiosa, y los medios que utilizamos para desenvolvernos a través de la maraña de informaciones hasta llegar a lo que nos interesa en cada momento son exactamente los mismos que se utilizaban en la época de aquellos barcos cuya vela de proa era cuadrada.

Para entender la complejidad del problema, podemos comparar el método de trabajo de Ortega y Gasset con las nuevas posibilidades que Bush profetizaba.

Cuando Ortega tenía que escribir un libro, lo primero que hacía era buscar en su biblioteca todos los libros relacionados con el tema. A veces no tenía más remedio que solicitarlos a bibliotecas públicas o privadas, o pedírselos a autores que vivían en otros países. Poco a poco iba reuniendo todos los libros, revistas o periódicos que consideraba pertinentes y entonces comenzaba a marcar las páginas en las que había citas interesantes. Después, en las cuatro mesas que tenía en su despacho, colocaba los libros abiertos por la página que más le interesaba. Comenzaba entonces a escribir y, a medida que necesitaba una u otra cita, se paseaba alrededor de las mesas y la buscaba entre las varias docenas de libros abiertos o marcados con papelitos; copiaba la cita, anotaba el número de la página, y si ya no había ningún pasaje citable en ese libro, lo devolvía a la biblioteca y aprovechaba el espacio libre para colocar un nuevo texto que consultar.

Por el contrario, la mesa de trabajo de la que Bush habla en «Cómo podríamos pensar» era muy diferente:

Consideremos un futuro artefacto de uso individual, una especie de archivo privado mecanizado y biblioteca. Necesita un nombre, y para escoger uno al azar, lo llamaremos «Memex» (MEMory EXtended System). Un «memex» es un artefacto mecanizado en el cual un individuo puede almacenar todos sus libros, archivos y comunicaciones, y que permite ser consultado con gran velocidad y flexibilidad.

El memex permitiría encontrar rápidamente cualquier dato y relacionarlo con otros muchos, sin necesidad de ordenar toda esa información de manera lineal o secuencial, porque Bush se había dado cuenta de que la mente humana no funciona como un libro, ni como una enciclopedia o diccionario:

Nuestra ineptitud a la hora de acceder al archivo está provocada por la artificialidad de los sistemas de indización. Cuando se almacenan datos de cualquier clase, se hace en orden alfabético o numérico, y la información se puede localizar (si ello resulta posible) siguiéndole la pista a través de clases y subclases. La información se encuentra en un único sitio, a menos que se utilicen duplicados de ella, y se debe disponer de ciertas reglas para localizarla, unas reglas que resultan incómodas y engorrosas. Y una vez que se encuentra uno de los elementos, se debe emerger del sistema y tomar una nueva ruta.

Por eso, todos los sistemas que intentan ordenar la información siguiendo un orden alfabético o temático contradicen la manera en la que trabaja el cerebro:

La mente opera por medio de la asociación. Cuando un elemento se encuentra a su alcance, salta instantáneamente al siguiente que viene sugerido por la asociación de pensamientos según una intrincada red de senderos de información que portan las células del cerebro.

Es llamativo que en este texto, considerado como la primera formulación científica del concepto de hiperenlace, se emplee la expresión «senderos de información», si recordamos que el otro texto precursor del hiperenlace es El jardín de senderos que se bifurcan, de Jorge Luis Borges.

Murray hace una comparación interesante entre Borges y Bush, aludiendo a que ambos escribieron sus textos durante la Segunda Guerra Mundial, lo que sin duda es un primer atisbo de la globalización, pues ¿qué mayor globalización puede haber que dos guerras mundiales casi seguidas? No es extraño que en esos años en los que cualquier persona se acostumbró a oír hablar de italianos, alemanes, ingleses, chinos, japoneses, estadounidenses, rusos, húngaros y australianos, o de lugares como París, Berlín, Tokio, Nankín, Stalingrado, Varsovia, El Alemein o las Árdenas, muchos llegaran a imaginar el mundo como un laberinto complejo, lleno de senderos, de idiomas, de lenguas, de claves, de pasadizos ciegos.

Tanto Borges como Bush imaginaron un laberinto con el que compararon la mente humana y el universo, pero para Borges se trata de un lugar en el que uno no tiene más remedio que perderse, mientras que Bush lo considera como un problema o un acertijo que se puede resolver. En otro cuento, La biblioteca de Babel, Borges intenta solucionar el problema de la información que crece y crece multiplicando las estanterías en una biblioteca infinita, pero Bush entiende que eso no resuelve el problema, sino que lo complica. La solución es que podamos acceder a cualquier libro, a cualquier estante y a cualquier sección de la biblioteca aunque no nos movamos de nuestra mesa de trabajo. Eso sólo es posible gracias al hiperenlace.

Aunque Bush predijo el hiperenlace en 1945, todavía pasaron varias décadas hasta que se hizo realidad. Ha llegado el momento de viajar a los años del pop y la contracultura, en los que empezamos a reconocer un paisaje más familiar.

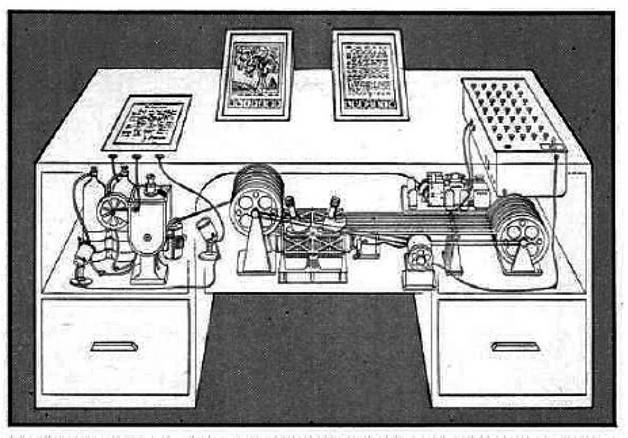

Ralph Nelson era un cineasta que en los años setenta había cambiado la manera de contar la aventura del Oeste con su película Soldado azul, en la que se muestra el exterminio brutal del pueblo Cheyenne. Cuatro años después, su hijo, Ted Nelson, publicó un libro que pretendía cambiar la manera en la que se leen los libros. Se trataba de un libro doble en un único ejemplar: el lector empezaba leyendo Computer Lib y, cuando llegaba al final, sólo tenía que dar la vuelta al libro para empezar a leer Dream Machines. Pero los cambios que anunciaba Nelson no tenían que ver con la peculiar forma de su libro (o libros), sino con su contenido.

Dream Machines y Computer Lib (1974): se puede observar que el pie del superhéroe de Dream Machines asoma en la portada de Computer Lib.

En el doble libro de Nelson se pueden encontrar muchos de sus intereses en aquellos años: psicología hacker, ataques a IBM, hologramas, notación musical, el Watergate, cómo programar en Trac, las primeras muestras de arte ASCII y todo tipo de referencias literarias. Computer Lib hace alusión a la liberación a través de las computadoras, pero también a la liberación de las propias computadoras, esas máquinas soñadas a las que alude el segundo libro. Nelson también reproducía íntegro el artículo de Vannevar Bush y actualizaba la idea del memex, que él llamaba hiperenlace o hipertexto y que definió así en la conferencia «Una estructura de archivos para lo complejo, lo cambiante y lo indeterminado»:

Una escritura no secuencial, un texto que se bifurca, que permite que el lector elija y que se lee mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios para el usuario.

Frente a artes en mayor o menor grado secuenciales, como el cine, el cómic o la televisión, Nelson anticipaba la no secuencialidad de ciertos textos. En 1969 intentó demostrar cómo funcionaba un hipertexto usando la novela Pálido Fuego de Nabokov y uno de los primeros procesadores de texto de la Brown University, pero no pudo llevar adelante el proyecto porque sus ideas no gustaron a los inversores. En 1981 publicó otro libro, en el que ofreció una descripción extensa del hipertexto, Literary Machines, que tenía un capítulo cero, dos capítulos uno, un capítulo dos y siete capítulos tres. Nelson proponía al lector que empezara con uno de los capítulos Uno, leyera entonces el Dos, después uno de los capítulos Tres, y continuara con otro de los capítulos Uno, para leer luego otra vez el capítulo Dos y a continuación otro de los Tres, con lo que tal vez se arriesgaba, como decía Jardiel Poncela, a que el lector acabará arrojando el libro por la ventana. Literary Machines, aunque no fuera una obra de ficción, fue una ejemplificación del hiperenlace y uno de los primeros hipertextos.

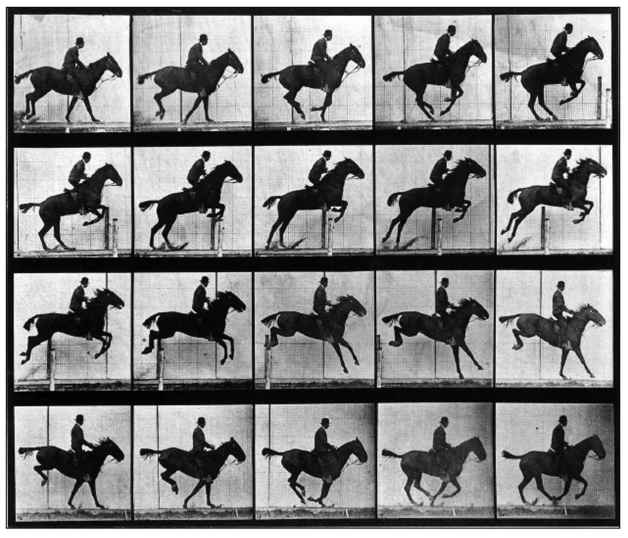

Jean Claude Carrière decía que el cine existió mucho antes de su nacimiento oficial y que se remonta a la prehistoria porque hay que suponer que los trogloditas soñaban, y soñar no es otra cosa que proyectar una película en el interior de nuestro cerebro. No se trata de una idea romántica o una metáfora ingeniosa, sino de una descripción que cualquiera que haya prestado un poco de atención a sus sueños puede confirmar. La vaguedad con la que recordamos los sueños no se debe a su naturaleza, sino a la debilidad de nuestra memoria. Y no sólo existía el cine en los sueños, «el cine de las sábanas blancas», como lo llamaba mi abuela Felisa, sino también en las fotografías de Muybridge de caballos y atletas (1876), que aunque no fueron películas entonces, sí son ahora las primeras que conservamos: basta con proyectarlas secuencialmente para descubrir un movimiento como el del cine.

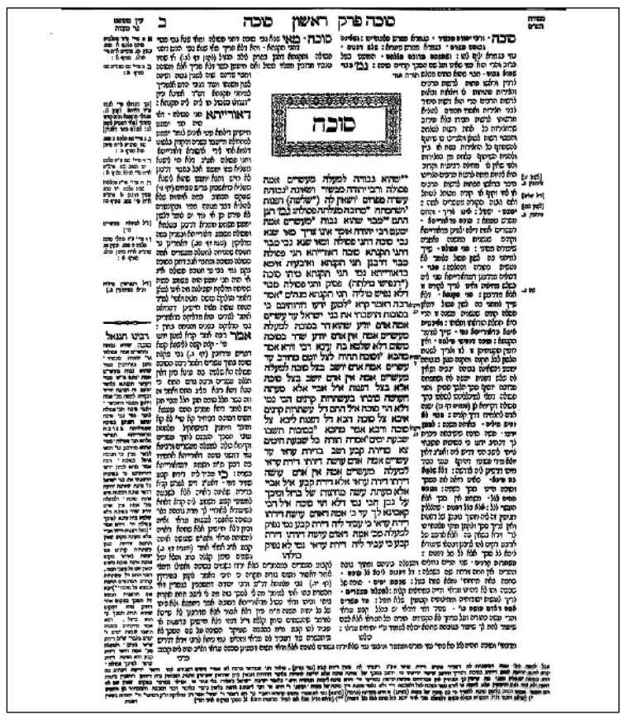

En cuanto a los hiperenlaces, esos vínculos que nos llevan de un lado a otro, siempre han existido, incluso antes de Nelson, de Borges y de Bush; por ejemplo, en las notas al pie, que también pueden estar situadas al final de un capítulo o del libro, que permiten que el lector navegue desde el texto principal hasta aspectos específicos, como la referencia al libro del que procede una cita; lo que puede hacer que el lector cree por sí mismo otro hiperenlace y viaje hasta un estante de su librería para tomar el libro mencionado y abrirlo por la pagina indicada, lo que quizá le permitirá establecer un nuevo vínculo, por ejemplo, descolgando el teléfono para llamar a su profesor y consultarle una duda. El Talmud judío también ha sido considerado un primitivo hipertexto en el que durante siglos los diferentes sabios y rabinos añadían comentarios al texto principal y después comentarios a los comentarios, creando complejos documentos que remitían unos a otros de manera difícil de manejar. Cuando se inventó la imprenta, Daniel Blomberg, que no era judío, ideó un método para desplegar en una misma página ese hipertexto: el texto principal ocupa el lugar central y la sucesión de comentarios se van situando alrededor, cada vez más hacia el exterior según su importancia o la época en que fueron escritos.

En esta página del Talmud, las distintas columnas de texto han sido escritas por diversos autores y en diferentes épocas: son como los hipervínculos de una página web que nos llevan a otra página, pero en este caso están desplegados en la misma hoja.

Los precursores del hipertexto, como el Talmud, el Diccionario histórico-crítico de Pierre Bayle (lleno de exuberantes notas y notas a las notas), Rayuela de Cortázar o el Diccionario Jázaro de Pavic (que incluye un diccionario cristiano, otro judío y otro musulmán en un mismo libro), El jardín de senderos que se bifurcan de Borges o los librojuegos de aventuras son propuestas multinarrativas difíciles de seguir en un libro impreso. Se hacen más intuitivas y accesibles gracias a los ordenadores, que permiten hacer permutaciones en cascada, a Internet, que ofrece el acceso instantáneo a millones de datos, y al hiperenlace, que facilita la conexión de todos esos datos. Ahora en un texto que aparece en la pantalla basta una señal sencilla, como una palabra subrayada en azul, para abrir un nuevo documento, leerlo y regresar de nuevo, con un solo clic, al lugar de origen. El hiperenlace reproduce el modo en que funciona el cerebro, que no se mantiene en un mismo carril, sino que salta continuamente a uno y otro lado, explorando las vías paralelas o perpendiculares. Con el hiperenlace, los ordenadores y la red mundial lo que había sido un sueño, una sugerencia o una intuición se ha convertido en realidad. Del mismo modo que las fotografías que hizo Muybridge ahora se pueden convertir en cine, los textos que contenían hipernarrativa en ciernes ahora pueden disfrutarse como tales, y no de manera lineal.

Todo medio tiene que desarrollarse. De no ser así seguiríamos mirando las pinturas rupestres. Los nuevos medios electrónicos significan que se ha ampliado el potencial de expansión de lo que llamamos cine.

PETER GREENAWAY

En las últimas décadas no se ha producido una mutación genética en la especie humana, así que el lector de este libro analógico quizá se preguntará por qué antes sólo había lectores y ahora hay hiperlectores o ciberlectores. La respuesta es que antes no había hipertextos, sino textos. Eso nos lleva a una nueva pregunta: ¿y qué es lo que ha hecho posible que haya hipertextos? Ya sabemos que la respuesta es «el hiperenlace», la conexión automática de textos relacionados. Pero, si nos limitamos a la narrativa en sí, ¿qué diferencia existe entre un lector y un hiperlector? Una manera de intentar entender la diferencia es recordar las teorías del filósofo alemán Leibniz acerca de las mónadas.

Leibniz pensaba que cada uno de nosotros poseemos un alma creada por Dios, aunque en vez de hablar de almas, prefería la palabra «mónadas». El lector no debe inquietarse si no acaba de entender a qué se refiere Leibniz con las mónadas porque con ciertas ideas filosóficas hay que aplicar lo mismo que Richard Feynman dijo de la física cuántica: «Si lo entiendes, es que no lo has entendido». Lo importante es que Leibniz opinaba que cada mónada, cada alma o ser humano individual, percibe el universo desde un punto de vista diferente. Esa visión, esa perspectiva irrepetible e intransferible es lo que nos hace únicos, lo que define nuestra identidad. El universo es, según Leibniz, el conjunto de todos los puntos de vista de las diversas mónadas y de todas las relaciones entre ellas. Ahora bien, el Dios que ha creado ese universo no posee un único punto de vista como nosotros, sino que es capaz de percibir todo el conjunto de mónadas y sus relaciones: nosotros tenemos un punto de vista y no vemos la totalidad, pero Dios sí la ve.

El lector tradicional, el que lee libros e historias lineales desde la primera línea hasta la última, es como una mónada con un único punto de vista, mientras que el hiperlector es algo así como un aprendiz de Dios que puede elegir entre distintos puntos de vista, como James Stewart cuando el ángel Clarence le muestra un mundo paralelo en el que el propio Stewart ni siquiera existe.

100.000 millones de poemas, de Raymond Queneau.

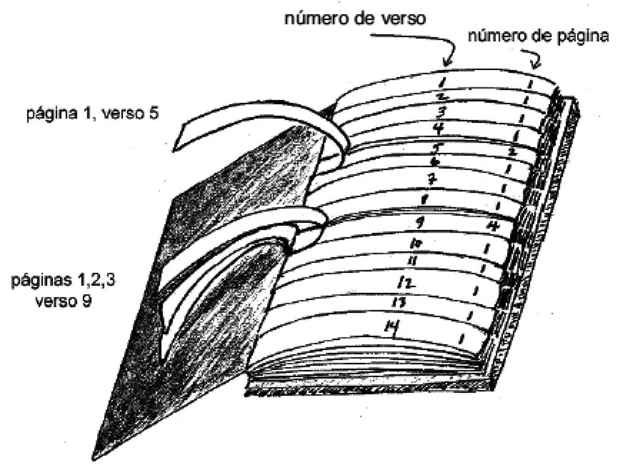

En un hipertexto no se ofrece una única historia lineal, sino que se ofrece al hiperlector elegir entre varias, ir hacia delante o hacia atrás, explorar vías paralelas. Es cierto que nunca se podrán ver la totalidad de las relaciones y nexos de una historia al mismo tiempo, porque en las hiperhistorias hay demasiadas maneras de combinar las diversas tramas. Pensemos en un libro de poemas como el que publicó Raymond Quenau, 100.000 millones de poemas. Es un libro que sólo tiene diez páginas pero que contiene 100.000 millones de sonetos. Cada una de las páginas está recortada separando cada verso, de tal modo que el lector puede combinar el primer verso del primer soneto con el segundo verso del quinto, el tercero del séptimo, el cuarto del noveno, creando un poema que quizá ningún otro lector haya leído, porque para leer todos los poemas haría falta disponer de mucho tiempo libre:

Es una especie de máquina para fabricar poemas, aunque en un número limitado; pero este número, aunque limitado, proporciona lectura para más de doscientos millones de años (si se lee venticuatro horas al día).

El ejemplo anterior nos muestra que nadie puede contemplar todas las perspectivas de las mónadas y la compleja relación de todos sus puntos de vista. Eso queda reservado a Dios, al Hiperlector con mayúsculas. Pero sí podemos al menos, en tanto que hiperlectores, superar las limitaciones del lector-mónada y percibir algo de esa compleja red de nexos. Lo diré de otro modo: ser un hiperlector es tener la posibilidad de ocupar el lugar de otro lector y, desde ese nuevo e inesperado punto de vista, ver otras posibilidades del relato. En un texto, por poner un ejemplo simple, el lector ve cómo Caperucita Roja se dirige a la casa de su abuela por el camino más largo siguiendo los consejos del lobo, mientras que en un hipertexto también puede ver qué pasaría si tomara el camino más corto, o si en vez de tomar uno u otro camino avisara a los cazadores o si, ¿por qué no?, fuera ella la que se comiera al lobo.

Aunque el lector de este libro no haya leído ninguna novela hipernarrativa, ni visto ninguna película que ofrezca diferentes finales a la carta, también es un hiperlector y ha disfrutado de la narración hipertextual. Es probable que lo haga todos los días, si tiene la costumbre de conectarse a Internet. Porque Internet es una gigantesca hipernarrativa en la que unos enlaces nos van llevando a otros.

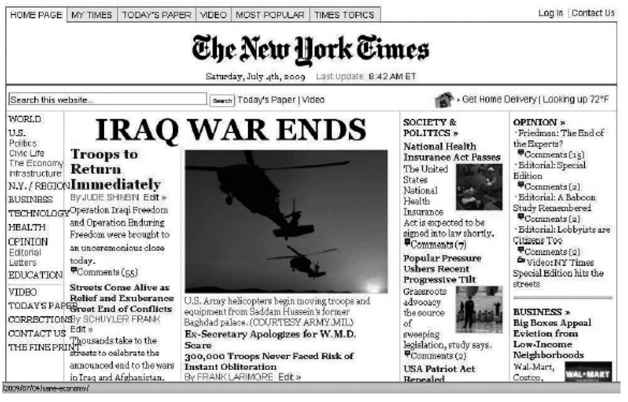

Antes de que existiera Internet, McLuhan distinguió entre la narrativa en mosaico y la lineal y puso como ejemplo de narrativa en mosaico la página de un periódico, en especial la portada, donde es posible observar la pluralidad y fragmentación de los contenidos de un vistazo.

El lector estará de acuerdo en que a primera vista la narrativa del New York Times no ha cambiado mucho al ser transferida de un medio a otro. Sin embargo, aunque en una página web la información está distribuida en forma de mosaico, al mismo tiempo su estructura es más compleja, pues los vínculos no sólo nos permiten enlazar con noticias del ejemplar que estamos consultando, digamos el del día 11 de diciembre, sino que también nos conducen a ejemplares anteriores e incluso nos pueden redirigir fuera del periódico, hacia cualquier otra página de Internet. En un espacio virtual como Internet tenemos acceso a muchas otras páginas, casi siempre organizadas en mosaicos a las que podemos acceder al instante tan sólo con hacer clic en uno de los vínculos. Aunque esos vínculos son quizá igual de complejos que los de un periódico de papel, su uso es más intuitivo, cómodo e inmediato.

Portada del New York Times en la que se puede apreciar la narrativa en forma de mosaico, con noticias como la invasión japonesa de China y la batalla de Shanghái, el secuestro del hijo del aviador Lindbergh y muchas otras noticias fragmentadas que contienen vínculos a otras páginas del periódico. En esta versión analógica, el lector actualizaba los vínculos pasando las páginas.

Un ejemplo literario de estructura en mosaico es la novela Los desafortunados, de B. S. Johnson, que se editó en forma de hojas sueltas metidas en una caja, que el lector podía ordenar como quisiera, como en los capítulos de Rayuela, o incluso no ordenarlas, sino tan sólo ir leyéndolas a su antojo. Un ejemplo más antiguo es Tsuresuregusa (Ocurrencias de un ocioso), de Kenko Yoshida, escrito hacia 1350. Kenko, retirado en su choza, fue escribiendo en papelitos sueltos todo lo que se le iba ocurriendo. A su muerte, alguien recogió los 243 papelitos y con ellos hizo un libro delicioso.

Portada del New York Times digital en la que los lectores usan los hipervínculos haciendo clic sobre ellos.

El libro más conocido acerca del hipertexto se llama precisamente Hipertexto. Fue publicado por George Landow por primera vez en 1991, pero se reeditó en 1997 como Hipertexto 2.0, y en 2005, como Hipertexto 3.0, un cambio de títulos que demuestra que los continuos descubrimientos e innovaciones hacen que cualquier libro dedicado a las nuevas tecnologías quede pronto obsoleto y deba ser puesto al día una y otra vez. Landow, en las diferentes versiones de su libro, da diversas definiciones de hipertexto, pero la más sencilla, que es muy semejante a la que ya conocemos de Nelson, quizá sea la siguiente:

Texto compuesto de bloques (o imágenes) unidos electrónicamente por medio de múltiples caminos, vínculos, enlaces en una textualidad abierta, perpetuamente sin acabar.

Hay otras muchas expresiones para referirse a los fenómenos hipertextuales: hiperenlace, hipervínculo, hipermedia, multimedia, hipernarrativa. La red mundial y los ordenadores no trabajan ya sólo con texto, sino también con imágenes, sonidos y vídeos, por lo que parece más correcto emplear la palabra hipermedia, que empezó a utilizarse hacia finales de los años ochenta. Sin embargo, prefiero seguir la recomendación de Landow de emplear hipertexto de una manera amplia:

La expresión hipermedia simplemente extiende la noción de texto hipertextual al incluir información visual, sonora, animación y otras formas de información. […] Con hipertexto, pues, me referiré a un medio informático que relaciona información tanto verbal como no verbal.

No quiero perderme y perder al lector en discusiones terminológicas, que ocupan páginas y páginas en los libros de Landow y otros estudiosos, como la excelente tesis doctoral de Chusa Lamarca «Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la red», así que emplearé los términos hipertexto o hipernarrativa cuando hable de cualquier tipo de narrativa cuya característica principal consista en usar hiperenlaces, hipertexto o hipermedia. Reservaré la expresión multinarrativa o narrativa multiforme para referirme al fenómeno que engloba no sólo el uso de las diversas formas de hiperenlace, hipertexto o hipermedia, sino a algo todavía más amplio, por ejemplo, actividades que no transcurren en el interior de un ordenador o la red mundial. Finalmente, emplearé la palabra multimedia cuando hable de algo que emplee diversos medios, aunque no estén conectados mediante enlaces o hiperenlaces. Una conferencia en la que se emplea un proyector de vídeo y se reparten hojas de información complementaria es un acto multimedia, aunque no existan vínculos físicos automáticos para conectar los diversos contenidos: la voz, el discurso y la actitud del conferenciante, las proyecciones en la pantalla y los documentos que se reparten. Sin embargo, si esa conferencia se ofrece a través de Internet y el visitante puede acceder mediante un simple clic a la conferencia en sí, a las proyecciones y a los textos complementarios, entonces ya no se trata tan sólo de un fenómeno multimedia, sino de un fenómeno hipertextual que se desarrolla en un único medio: la pantalla del ordenador.

Poco a poco hemos aprendido, casi sin darnos cuenta, a movernos por la Red, pero la Red no es un libro y tampoco una película, aunque contenga millones de libros, películas, conferencias, programas de radio, y por eso también hay que aprender a leer hipertextos. José Luis Corica investigó el acceso al mundo hipertextual y llegó a la conclusión de que para comprender un hipertexto se tiene que ser capaz «de integrar fragmentos de información dispersos», algo que no todo el mundo sabe hacer, porque estamos tan acostumbrados a la lectura lineal y a aplicar reglas como la coma, el punto y coma, los dos puntos y el punto, la palabra, la frase, el párrafo, el apartado y el capítulo, que hemos creado ciertos hábitos de lectura y comprensión que no se pueden aplicar tal cual en un hipertexto o en una página web. Es cierto que en las páginas web también hay signos de puntuación, frases y párrafos y eso que se parece a un capítulo de un libro o a un artículo de un periódico que son las entradas de un blog, pero además están los vínculos.

Esas cosas que se conectan mediante los hipervínculos, ya sean texto, imágenes o piezas de vídeo, son llamadas por Landow «lexías», siguiendo la sugerencia que hizo Roland Barthes en S/Z (1970). La lexía es la unidad de contenido más importante de los hipertextos, aunque no la única. Es interesante hacer una comparación entre las unidades significantes de un hipertexto y las de una película.

En Vértigo redux, realizado por el artista digital Brendan Dawes, se recoge en una única imagen casi toda la película Vértigo, dirigida por Alfred Hitchcock.

Fragmento de Vértigo redux, de Brendan Dawes.

Cada cuadrito es un segundo y cada línea de 60 cuadritos es un minuto.

Un minuto de Vértigo.

Vértigo redux es una manera muy interesante de abarcar una película de un vistazo y entender su mecanismo, cómo está compuesta y cuáles son sus diversas unidades narrativas, aunque para apreciarlo bien, conviene visitar el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA).

Vértigo en el MOMA.

Siguiendo la sugerencia de Brendan Dawes, que convierte el movimiento de una película en un mosaico estático de imágenes (el proceso inverso al de las fotografías de Muybridge que adquirían movimiento), podemos desglosar Vértigo en las siguientes unidades estructurales:

1. La película de principio a fin.

2. Los actos o partes fundamentales, ya sean los que establece la narrativa en tres actos reparadora o cualquier otra posible estructura. En el caso de Vértigo es fácil dividirla en tres partes:

— Acto 1: Desde el inicio, donde conocemos al detective John Scottie Fergusson, descubrimos que padece vértigo y vemos cómo acepta ocuparse de un caso que le encarga su amigo Gavin Elster para que vigile a su esposa, Madeleine, hasta que ella se suicida arrojándose por el campanario de una vieja iglesia, sin que Scottie pueda impedirlo a causa del vértigo que padece.

— Acto 2: Scottie, destrozado y deprimido, se arrastra por la vida y se cruza con una mujer llamada Judy Barton que le recuerda a Madeleine. Scottie decide convertir a Judy en Madeleine, a pesar de la resistencia de ella. Esta parte podría terminar cuando Scottie descubre que Judy y Madeleine son la misma mujer y que ha sido engañado.

— Acto 3: La tercera parte es el desenlace, desde el momento en que Scottie decide vengarse del engaño, y lleva a Judy al lugar donde murió Madeleine para que confiese. Incluye el final, que evitaré contar al lector.

Dentro de los tres actos anteriores se pueden encontrar diversas partes: el detonante, la crisis, el clímax o cualquier otro momento narrativo, como los que van de un punto de giro a otro. Por poner un ejemplo, dentro de la primera parte está la exposición, donde nos dan la información necesaria para entender la película y seguirla con interés: en Vértigo la exposición podría ser cómo vemos a Scottie persiguiendo a un criminal, cómo cae al vacío y cómo ello le produce el vértigo que después será tan importante; además, conocemos en esta parte al hombre que le encarga el nuevo caso, el lugar en el que transcurre la historia, etcétera. Para simplificar, me referiré sólo a una unidad de contenido fundamental en la escritura del guión y que también está siempre presente en cualquier análisis de una película: la secuencia.

3. La secuencia

Un ejemplo de secuencia en Vértigo podría ser la primera visita a la iglesia abandonada que hacen Scottie y Madeleine. Allí hay diversos momentos y localizaciones, que pueden incluir el viaje hasta el lugar, la visita, cómo suben por las escaleras y cómo ella cae al vacío.

4. La escena

Las secuencias se componen de escenas. Si cambiamos de escenario, se supone que cambiamos de escena; aunque no siempre es así, seguiré simplificando y diré que una de las escenas de la secuencia de la visita a la iglesia es el momento en el que Scottie y Madeleine llegan al lugar; otra es cuando entran en la iglesia y otra cuando están en lo alto y ella cae al vacío.

5. El plano

Esta unidad narrativa casi se corresponde con los cuadritos de Vértigo redux de Brandan Dawes, aunque no siempre. Por ejemplo, vemos un primer plano de Kim Novak cuando dice a James Stewart: «Ven, Scottie, no tengas miedo».

Naturalmente, hay otras unidades, como la relación de dos planos (plano/contraplano), o incluso, durante el rodaje, las diferentes tomas que se emplean para luego elegir una de ellas en la sala de montaje.

Resultaría muy discutible, aunque se ha intentado varias veces entre los teóricos del cine, comparar esas unidades de significado con la sintaxis literaria, buscando equivalentes al punto, a la coma o al punto y coma, o a la frase, el párrafo y el capítulo. En cualquier caso, lo que aquí nos interesa son esas unidades en cuanto partes de una estructura ordenada, y en concreto nos importa la escena, que sería casi siempre el equivalente de la lexía de la que hablaba Barthes y la que Landow aplica al hipertexto. Es algo que no llega a ser un plano (a eso lo llama Landow hilo, como veremos) pero tampoco es una secuencia (eso podría ser un conjunto de varias lexías, por ejemplo, una parte o sección de una página web).

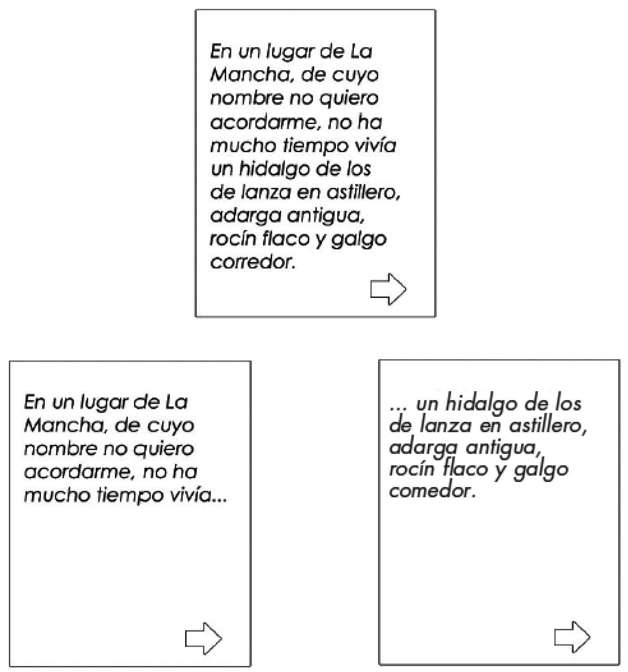

Como es obvio, dónde empieza y dónde termina una lexía nunca está del todo claro, porque podemos presentar la primera página del Quijote de Cervantes de tal manera que aparezca en una sola pantalla del ordenador o bien podemos dividirla en dos bloques y dos pantallas, lo que nos obligará a poner un vínculo que nos lleve a la otra pantalla. De este modo, la misma página del Quijote puede convertirse en una lexía, en dos, o en más, si creamos una pantalla para cada párrafo, para cada frase o incluso para cada palabra.

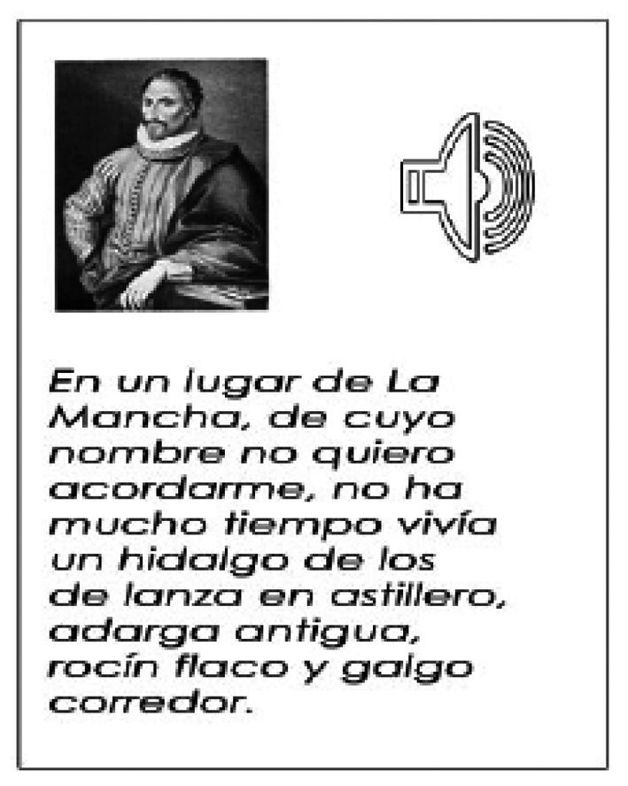

También podemos decidir que aparezca esa primera página entera y además se vea un retrato de Cervantes; o bien que para ver el retrato de Cervantes sea necesario hacer clic en un vínculo. De nuevo tendríamos que elegir entre crear una o dos lexías. En cualquier caso, lo importante es que las lexías no se definen por su contenido, sino porque son «esas cosas que se conectan mediante un vínculo». Si necesitamos el vínculo, estamos pasando de una lexía a otra lexía, o de un nodo a otro, si se prefiere esta expresión.

El mismo contenido en una única lexía o en dos.

Imaginemos, para terminar con esta nueva discusión acerca de términos y definiciones, un caso ambiguo: ¿qué sucede si en una misma pantalla vemos el texto del Quijote, la imagen de Cervantes y además un archivo de sonido que nos permite escuchar el texto?

En tal caso, se considera que el archivo de sonido, aunque esté en la misma pantalla, es otra lexía, porque nos obliga a hacer clic. Sin embargo, la imagen de Cervantes no es otra lexía porque no necesitamos hacer clic, y tampoco se consideran lexías los desplazamientos que hagamos por la pantalla, ni siquiera si estamos obligados a usar la barra de desplazamiento de nuestro navegador (Firefox, Explorer, Chrome) para movernos hacia abajo o hacia los lados.

Una pantalla de Internet con ¿cuántas lexías?

Pues bien, aceptemos lexía de esta manera entre pragmática y confusa, en la que lo que nos interesa no es el contenido narrativo en sí mismo, sino el criterio de ordenación de ese contenido. Eso nos permitirá distinguir entre diversos tipos de hipernarrativa pero también darnos cuenta de una primera diferencia entre narrativa lineal y no lineal. Una película transcurre desde el principio hacia el final y el espectador lo único que tiene que hacer es sentarse en el cine, no tiene que tomar decisiones acerca de cómo verla o de qué mirar en un momento determinado. Participa en la película de manera pasiva, tan sólo observando y dando vueltas en el interior de su mente a diversas sensaciones y posibilidades. Sin embargo, en la hipernarrativa, el usuario tiene que detectar la estructura, las diversas lexías, y también debe decidir cómo pasar de una a otra. Lo primero que hay que aprender cuando se lee un hipertexto es que un vínculo no es sólo una palabra o imagen más: es información pura. El vínculo nos dice mucho acerca de las intenciones de la página que estamos visitando y acerca de qué cosas consideran importantes los autores, porque la elección de dónde poner un hipervínculo no es casi nunca casual. Mientras que el autor de la narrativa textual dirige a su lector enviándole a la página siguiente, el autor de narrativa hipertextual dirige a su hiperlector ofreciéndole ciertos vínculos y no otros.

Hay muchas posibilidades de conectar lexías. Según Landow, las más importantes son:

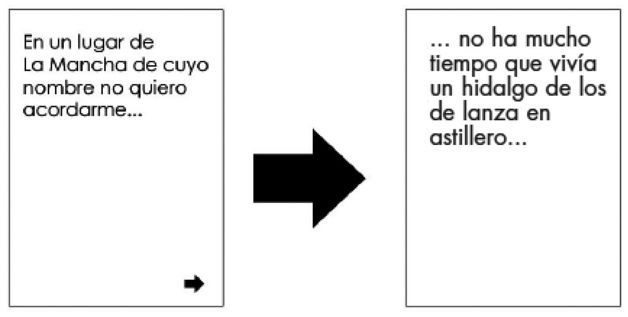

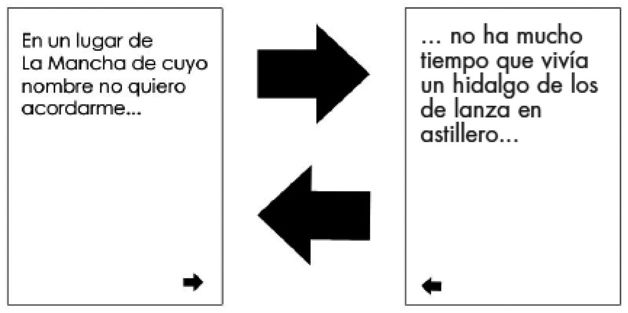

Enlace unidireccional de lexía a lexía

Es el enlace más sencillo: una lexía nos lleva a otra a través de un vínculo. Sólo podemos avanzar en un sentido, hacia un nuevo documento.

Su desventaja es que el usuario no sabe adónde conduce exactamente el enlace y que no permite regresar a la primera lexía. Es cierto que si estamos en una página web, también podemos ir hacia atrás usando las flechas del navegador, pero esa opción es externa a las intenciones de quien ha construido un enlace de una única dirección, que sólo ha puesto un vínculo que nos permite avanzar (la flecha pequeñita en el primer documento). Si hacemos clic en el icono de un libro que queremos leer en Internet y aparece en nuestra pantalla la página 27 de ese libro, si ahora sólo vemos un vínculo que lleva a la página 28, no podremos ir a la página 26, ni siquiera con el botón «retroceder» del navegador que estemos usando.

Cuando el único recorrido posible en una sucesión de lexías es un vínculo que te conduce hacia la siguiente lexía la experiencia será muy semejante a ver una película, en la que cada escena es seguida por otra, o leer un libro página a página de principio a fin, sin retroceder jamás.

Enlace bidireccional de lexías

En este caso se trata de una conexión de ida y vuelta. Podemos avanzar y retroceder.

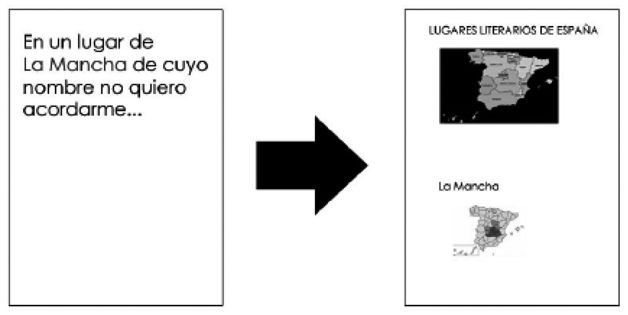

Enlace de hilo a lexía

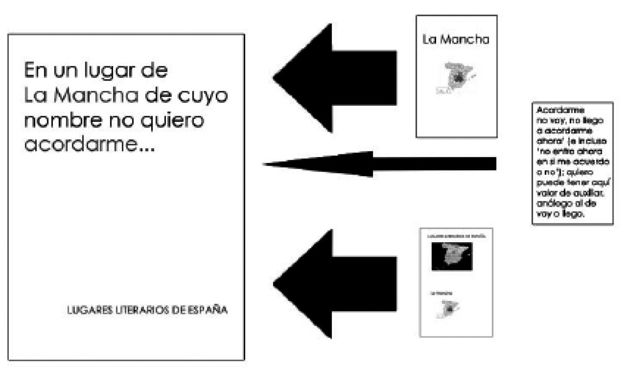

En vez de enlazar una lexía a otra, lo que se enlaza ahora es una parte de esa lexía, un hilo, a otra lexía. Si hacemos clic en el vínculo marcado en azul («La Mancha»), podremos ver una página dedicada a los lugares literarios de España y, una vez estemos allí, podremos buscar La Mancha.

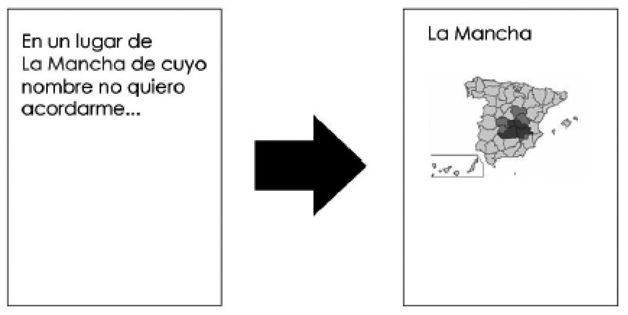

Enlace de hilo a hilo

Es un enlace más preciso que no nos lleva a la página Lugares literarios de España sin más, sino directamente al apartado que se relaciona con La Mancha. Para que esto sea posible, en la segunda lexía tiene que haber lo que se llama anclas o puntos de anclaje, lugares concretos a los que llegar: hay un ancla en «La Mancha», aunque esa ancla sea invisible para el usuario de la página, porque está escrita en el código máquina que lee el ordenador.

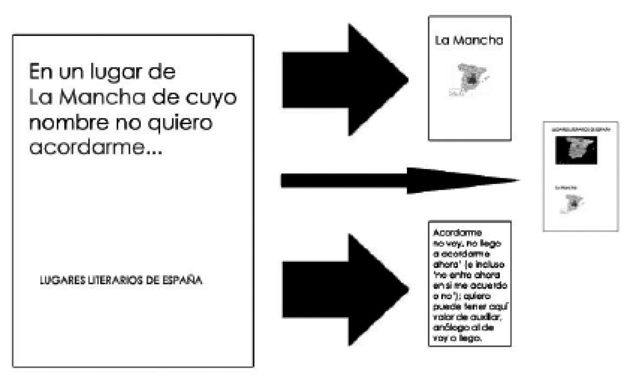

Enlace de una lexía a varias lexías o de los hilos de una lexía a otras lexías e hilos

En este caso, la lexía inicial tiene tres vínculos y cada uno de ellos nos lleva a un lugar diferente.

• «Lugares literarios de España» nos lleva a la página de inicio de Lugares literarios de España.

• «La Mancha» nos lleva a un lugar concreto de esa página.

• «Acordarme» nos conduce a una nota erudita acerca del empleo del verbo «acordarse» por Cervantes.

Un vínculo de la lexía inicial nos puede llevar, como se ve, a otra lexía, pero también a un hilo o parte concreta de una lexía.

A todo esto hay que añadir que los vínculos pueden ser bidireccionales. Es decir, que podemos también regresar desde el destino al lugar de origen. Y muchas otras variantes que no detallaré aquí, porque prefiero emplear lo que se llama una definición ostensiva y mostrar al lector las lexías y los enlaces de una verdadera novela hipertextual.

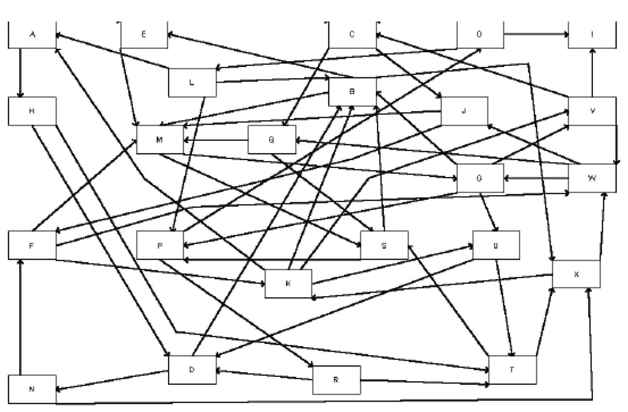

En la imagen podemos ver el esquema de un cuento hipertextual Spor (1982), de Sven Ole Madsen. Es una estructura sencilla, aunque pueda parecer lo contrario a simple vista, porque aunque cada lexía se conecta con una o varias lexías, y aunque también varias lexías pueden dirigirse a una misma lexía, sin embargo no hay ninguna lexía bidireccional.

La combinatoria de posibilidades empieza a hacerse demasiado compleja, así que sólo añadiré aquí otra distinción importante que hace Landow: los enlaces pueden ser de una lexía a varias, pero también de varias a una.

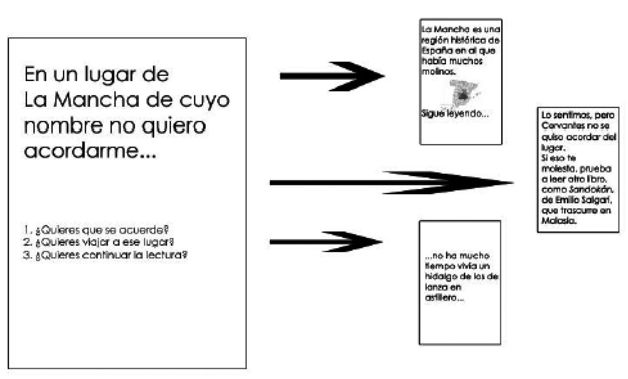

En opinión de Landow, el tipo de enlace más importante en la hipernarrativa es el de una lexía a varias, que ofrece al hiperlector la posibilidad de elegir entre diversas opciones para un mismo asunto. Por ejemplo:

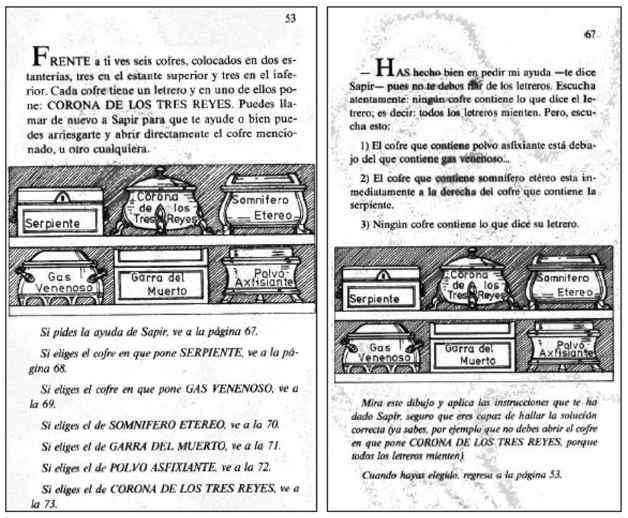

Este último ejemplo recuerda poderosamente a los librojuegos o libroaventuras que se popularizaron en los años ochenta del siglo pasado y que usaban el hiperenlace sin necesidad de un computador o de la red mundial. Yo mismo escribí uno en 1987, La espada mágica, que incluía lexías con múltiples enlaces, múltiples enlaces que llevaban a la misma lexía y también enlaces bidireccionales. Por ejemplo, cuando el lector-personaje se encontraba en la página 56 ante seis cofres y tenía que elegir el correcto; para ello podía intentar solucionar un enigma él solo o bien pedir la ayuda del mago Sapir; en este último caso, tendría que ir a la página 67, leer el consejo y regresar a la página 53, lo que es un tipo de enlace bidireccional que puede servir al lector-jugador-autor para conocer mejor una situación antes de tomar una decisión.

En la lexía que es la página 53 (a la izquierda) se ofrece la posibilidad de ir a siete lexías diferentes. Al menos uno de los nexos es bidireccional: permite ir a la lexía de la página 67 (a la izquierda) y después regresar a la página 53. Para escribir un libro como éste, no se puede simplemente hacer borradores y un esquema sencillo de los diferentes capítulos, sino que hay que trazar un complejo mapa de posibilidades y nexos, semejante al que hemos visto páginas atrás al hablar de la novela hipertextual Spor y emplear algoritmos, una interesante herramienta que conoceremos en el capítulo dedicado a los videojuegos. Más adelante volveré a hablar de esos libros y de sus equivalentes audiovisuales, pero ahora conviene explicar por qué es tan importante el hiperenlace y por qué, en vez de ser un método artificial y demasiado complejo, el hipertexto es el sistema que mejor se adapta a la manera en que funciona nuestro cerebro.

El lector quizá recordará que cuando Vannevar Bush propuso el memex, precedente del hiperenlace, quería encontrar un sistema de trabajo que imitase la manera en que solemos pensar. El libro, la ordenación lineal, el orden jerárquico de la información nos parece natural porque lo hemos aprendido en la escuela, pero nuestra mente funciona por asociación y va continuamente de un lado a otro. Para intentar explicarlo, me permitiré contar mi propia historia como lector.

Hace muchos años, en la adolescencia, adquirí la sana costumbre de anotar ideas o comentarios en los márgenes de los libros. En muchas ocasiones, severos lectores me regañaban por «estropear así» los libros. Yo no sabía qué responder, pero seguía anotando porque me negaba a ser un lector pasivo que tiene que caminar en línea recta por la vía del libro, siempre mirando hacia delante, hacia la próxima página, como si llevara anteojeras. Para mí, el verdadero placer de leer un libro residía en conversar o incluso discutir con el autor. También me di cuenta en algún momento de un problema: uno se mueve en círculos, que pueden ser muy amplios pero que están separados de otros círculos, como lo están dos galaxias por océanos de vacío o materia oscura. A veces se trata de disciplinas enteras: un lingüista puede no leer nunca un libro de sociología, y un psicólogo no consultar nunca el arte de la guerra de Clausewitz o de Sun zi, a pesar de que se trata de terrenos con nexos indudables. Tampoco los economistas suelen consultar los libros de las ciencias más cercanas a la suya, como la astrología, la quiromancia y otras artes de la adivinación mediante datos insuficientes y que abundan en predicciones no comprobadas. Para salir del círculo de mis referencias inventé varios métodos. Uno consistía en no leer un libro de principio a fin y luego empezar otro, sino leer muchos y de muy diversos temas, mezclando novelas, teatro clásico, libros de mitología, de ciencia, de cualquier cosa. Un día conté los libros que estaba leyendo a la vez y resultaron ser más de ochenta. Como es obvio, a menudo me olvidaba de qué libro estaba leyendo y descubría años después que, por ejemplo, me había quedado a tres páginas del final del Martin Eden de Jack London. Al practicar este método me di cuenta de la riqueza del pensamiento asociativo, porque gracias a esa mezcla mi mente establecía conexiones muy interesantes entre la física cuántica y la lucha de los olímpicos griegos contra los titanes y Tifón, o entre un pasaje de las memorias de Goethe y una poesía de Omar Jayyam. Lo importante es que esas conexiones se producían porque estaba leyendo a la vez un libro de Omar Jayyam y otro de Goethe: si no los hubiera leído al mismo tiempo, habría sido imposible dar con casi todas esas conexiones. Otro método era consultar literalmente muchos libros a la vez. Durante dos o tres años fui casi a diario a la Biblioteca Nacional y pedí entre cinco y diez libros cada día. Dos o tres los leía hasta el final, mientras que los otros los hojeaba.

Advertí también, es probable que a través de la lectura de Martin Gardner y Raymond Smullyan, de lo insatisfactorio que resultaba el orden alfabético, como el de las fichas de los libros de la Biblioteca Nacional, que se usaban años antes de que llegaran los ordenadores. Como es obvio, a menudo pedía libros de los que había oído hablar a través de otros autores, pero también empleaba un método de búsqueda azarosa de mi invención: entraba en el salón de ficheros de la Biblioteca Nacional, que eran cientos de cajas ordenadas siguiendo la famosa clasificación universal CDU: filosofía, y dentro de filosofía metafísica, y dentro de metafísica Heidegger, y dentro de Heidegger las ediciones disponibles de Ser y tiempo. Y entonces, sin prestar atención a cómo estaban ordenados esos archivos y ficheros, pensaba un número cualquiera e iba contando pasillo a pasillo hasta que me detenía en el que me había tocado. Caminaba cinco, cuatro o tres pasos y me acercaba a uno de los cajones, lo abría tanteando con los ojos cerrados y contaba, por ejemplo, 23 fichas. Entonces abría los ojos, anotaba las signaturas de los cinco primeros libros y los pedía, aunque trataran de cómo reparar la rueda de un autobús o fueran recetas para preparar limonada maltesa. Todavía no había leído aquello que decía Borges: «Todo libro tiene una línea que lo salva», pero ya creía firmemente en ello. De este modo logré saltar fuera de mi círculo de referencia y hacer hallazgos muy interesantes, desde la Nueva Teoría de la Naturaleza, de Oliva Sabuco, a la Crítica del lenguaje de Mauthner o el Sefer Yetsirá de los cabalistas.

Así que, en vista de todo lo anterior, ya puede suponer el lector el placer que me ha producido la expansión y desarrollo de los ordenadores y de Internet, que hacen posible emplear métodos como los anteriores a diario, y que añaden la facilidad de archivar, copiar y guardar los hallazgos y encontrar más cosas que en cualquiera de las bibliotecas del planeta, incluida la Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que pasa por ser la mayor del mundo.

Estos dos aspectos, la accesibilidad a los contenidos por medios asociativos y el enciclopedismo de la Red, son tan importantes en la multinarrativa como el aspecto hipertextual.

Hasta hace poco tiempo en muchas universidades de Europa, pero también de Estados Unidos, las facultades relacionadas con la narrativa, como Literatura, Estudios literarios, Literatura comparada, e incluso las relacionadas con el cine y las artes audiovisuales, estaban dominadas por teorías como el estructuralismo, el postestructuralismo y el llamado deconstruccionismo. Muchas de estas teorías fueron propuestas o desarrolladas por pensadores franceses como Jacques Derrida, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault. A casi todos ellos a menudo se les incluye bajo la etiqueta «posmodernismo» o incluso simplemente «teoría crítica», que es la denominación que prefiere George Landow, aunque eso crea cierta confusión con la Escuela de Frankfurt. Una característica común a muchos de los autores citados es su manera de escribir alambicada y un academicismo extremo, que hace la lectura espesa y rara vez amena, incluso difícil, confusa y oscura. Un estilo muy lejano de aquella deliciosa claridad y precisión francesa de Montaigne, Diderot, Voltaire, Descartes e incluso Valéry.

Aunque muchas de las teorías estructuralistas han sido cuestionadas y su influencia ya no es tan dominante en las universidades de humanidades, en los últimos años han atraído la atención de otros estudiosos, los del mundo digital, lo que parece extraño, porque ¿qué tienen que ver pensadores franceses que destacan por lo abstruso de su escritura con los creadores e inventores de sistemas de comunicación y transmisión de la información a través de los ordenadores y la red mundial, o con los inquietos, exuberantes, pero en el fondo siempre claros, pensadores estadounidenses como Ted Nelson o Vannevar Bush? La respuesta es que a muchos de aquellos autores se les entiende mucho mejor a la luz del hipertexto (a algunos incluso se les entiende por primera vez). Lo que resulta difícil de descifrar en los libros de autores como Félix Guattari y Gilles Deleuze adquiere cierta claridad al compararlo con las teorías e inventos de Vannevar Bush, Ted Nelson, Dougals Engelbart y otros precursores de Internet. George Landow asegura que cuando en sus clases explica los estructuralistas franceses relacionándolos con las teorías hipertextuales, sus alumnos parecen por fin entenderlas:

He tenido muchos estudiantes en mis clases de hipertexto y teoría literaria que me dijeron que encuentran los escritos de Barthes, Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Félix Guattari más fáciles de comprender tras la experiencia de leer y escribir hipertextos. Otros han coincidido en que tales teóricos, particularmente Derrida y Barthes, proporcionan herramientas útiles para pensar acerca del hipertexto.

Es una relación bastante asombrosa, que llevó a Landow a añadir un subtítulo a su libro: «La convergencia de la teoría crítica y la tecnología», y a hablar de un «Derrida hipertextual», o de un «Ted Nelson postestructuralista». Y la verdad es que no se puede negar que Barthes parece estar hablando de una página web llena de hiperenlaces, nodos y anclajes cuando escribe en 1970:

En este texto ideal abundan las redes que interactúan entre sí sin que ninguna pueda imponerse a las demás; este texto es una galaxia de significantes y no una estructura de significados; no tiene principio, es reversible; podemos acceder a ella por diversas vías, sin que ninguna de ellas pueda calificarse de principal; los códigos que moviliza se extienden hasta donde alcance la vista; son indeterminables.

Lo mismo sucede con este pasaje de La arqueología del saber (1969) de Foucault, como bien señala Landow:

«Las fronteras de un libro nunca están claramente definidas», ya que se encuentra «atrapado en un sistema de referencias a otros libros, otros textos, otras frases: es un nodo dentro de una red […], una red de referencias».

Entre las coincidencias más evidentes entre ambos lados de la teoría y del Atlántico, Landow señala que postulan que deben abandonarse los actuales sistemas conceptuales basados en nociones como centro, margen, jerarquía y linealidad y sustituirlos por las de multilinealidad, nodos, enlaces y redes, o la noción de rizoma de Deleuze y Guattari, que en vez de trazar estructuras en forma arbórea y jerárquica (tronco-ramas-hojas) proponen el crecimiento rizomático en el que cada parte de la planta puede funcionar como raíz, tallo o rama. Por otra parte, dice Landow:

Casi todos los participantes en este cambio de paradigma, que marca una revolución en el pensamiento, consideran la escritura electrónica como una reacción directa a las ventajas e inconvenientes del libro impreso. Esta reacción tendrá profundas repercusiones en la literatura, la enseñanza y la política.

Sucede, en efecto, que el mundo digital permite o permitirá ver de manera intuitiva muchas cosas que hasta hace poco parecían absurdas o fatigosas. David Bolter también opina que lo que resulta antinatural en la letra impresa se vuelve natural en el ámbito electrónico. Pero detengámonos un momento en esta idea de lo natural y lo intuitivo del hiperenlace. Cuando yo mismo me vi, páginas atrás, ante la tarea de explicar los diferentes tipos de hiperenlace al lector, siguiendo las indicaciones de Landow, el riesgo de resultar confuso y fatigoso quedó atenuado por la certeza de que los lectores ya están familiarizados con el uso del hipertexto, por la sencilla razón de que lo usan a diario cada vez que navegan por la Red, buscan una palabra en Google, consultan la edición digital de su periódico favorito o participan en narrativas hipertextuales y multimedia. Como dice Lev Manovich:

El mayor hipertexto es la Red en sí, porque es más compleja, impredecible y dinámica que cualquier novela que haya sido escrita alguna vez por cualquier autor, incluido James Joyce.

Todos nos movemos por ese hipertexto a diario, casi sin darnos cuenta de que somos hiperlectores. El desafío, sin embargo, era realmente complejo cuando Landow publicó en 1991 la primera edición de su libro y se vio obligado a explicar cómo se leía la primera novela hipertextual, Afternoon (1987), de Michael Joyce, que es considerada el equivalente de la primera Biblia editada por Gutenberg. Afternoon fue escrita mediante uno de los primeros programas hipertextuales de ordenador, el sistema Storyspace, y tiene 539 lexías o contenidos que pueden conectarse entre sí. La primera lexía es Quiero decir: «Quiero decir que es posible que haya visto a mi hijo morir esta mañana». A partir de ahí, el usuario tiene que moverse de una lexía a otra, de manera muchas veces confusa, regresando a veces a los mismos lugares, para descubrir así poco a poco qué le ha sucedido a Peter, el protagonista, cómo ha muerto su hijo, tal vez su responsabilidad en esa muerte, y el hecho de que quizá en ocasiones se ha mentido a sí mismo y al hiperlector. Años después, hacia 1997, cuando Landow publicó la segunda edición de su libro, los lectores ya estaban más familiarizados con sistemas hipertextuales e incluso se podían ya citar obras de multinarrativa audiovisual accesibles a través de la Red, sin necesidad de un programa de software como Storyspace, por ejemplo The Spot, creado por Scott Zakarin en 1995, «un culebrón cuasierótico sobre un grupo de yuppies de la costa Oeste que viven en una casa en la playa y publican sus diarios en la Red». Se trataba de una especie de adaptación al mundo digital de series como Melrose Place o Beverly Hills 90210, con diversos protagonistas, cada uno de los cuales tenía su diario en línea (los blogs como tales ni siquiera se habían inventado). Además, los personajes de The Spot subían vídeos de sus aventuras en California. Los visitantes podían leer los diarios, ver los vídeos, comentarlos y participar en un foro, en el que también colaboraban los supuestos personajes, o enviar sugerencias a través del correo electrónico.

Pero, entre las diversas características del hipertexto, como la conectividad asociativa, la accesibilidad y el enciclopedismo, hay una a la que apenas me he referido: la interactividad. He preferido reservarla para el próximo capítulo, dedicado a un fenómeno que hace un uso constante del hiperenlace y que es, al menos por el momento, el ejemplo más deslumbrante de hipernarrativa: los videojuegos.