San Francisco

—El cinturón, señor Koster. —La hermosa asistente de vuelo asiática le señaló la cintura—. Aterrizaremos en San Francisco dentro de unos minutos.

Joseph Koster dejó encima del mullido asiento contiguo el volumen encuadernado en piel que había estado leyendo y se puso el cinturón. Había pasado el vuelo estudiando atentamente el diario de Franklin y no se había dado cuenta de que se encendía la lucecita roja de la mampara de nogal tallado. La asistente de vuelo se llevó la bandeja de higos verdes y yogur y la botella de cristal y volvió a la cocina.

Cuando Robinson le dijo que le había reservado un vuelo a la costa a la mañana siguiente Koster no había caído en la cuenta de que volaría en el Citation X del propio Robinson, el reactor privado más rápido del mercado, con una velocidad máxima de más de 950 kilómetros por hora. Había supuesto que tomaría un avión de línea hasta que el chófer enfiló la carretera secundaria del aeropuerto siguiendo la indicación «Aviación General» y allí estaba: aerodinámico y despiadado, estacionado al borde de la pista alquitranada.

El X era el avión más lujoso que Koster había visto jamás y, sin embargo, a pesar de los confortables asientos y los accesorios impecables, le había resultado prácticamente imposible quedarse quieto durante el vuelo. La cabina medía casi siete metros de largo y disponía de espacio suficiente para que se estirasen cómodamente hasta ocho personas, pero aparte de la asistente de vuelo y los dos pilotos, él era el único pasajero. Todo aquello le parecía, bueno… demasiado para una sola persona.

Koster temía que Robinson hubiera cometido una terrible equivocación al confiar en él. A pesar de sus habilidades matemáticas, no había logrado hacer ningún progreso descifrando el diario de Franklin. Había empezado, como siempre, con un sencillo cifrado de sustitución, poniendo letras auténticas (o texto llano) en lugar de los caracteres cambiados (o texto cifrado).

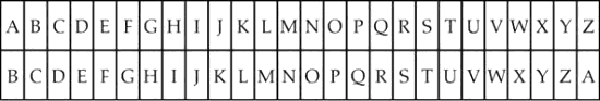

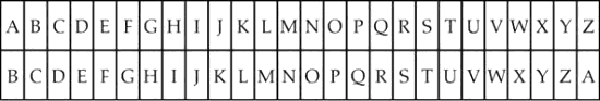

Uno de los cifrados de sustitución más sencillos era el cifrado César, cuyo nombre se debía a sus orígenes romanos. Para llevarlo a cabo había que escribir dos alfabetos o secuencias numéricas una encima de la otra. La secuencia de abajo se desplazaba uno o más caracteres a la derecha o a la izquierda, valiéndose del texto cifrado para representar el texto llano de la línea de arriba.

Texto llano

Texto cifrado

Normalmente Koster trataba de transcribir los mensajes cifrados basándose en otros textos cifrados o en el propio texto llano. A continuación, contaba los diferentes caracteres o combinaciones del texto cifrado para determinar la frecuencia de uso. Buscaba patrones, series y combinaciones comunes. Finalmente sustituía los caracteres del texto cifrado por posibles equivalentes en el texto llano, en función de las características específicas de la lengua.

Por ejemplo, aunque en inglés había un total de veintiséis letras, nueve de ellas (E, T, A, O, N, I, R, S y H) constituyen el setenta por ciento del texto común. «EN» es la combinación de dos letras que se emplea con más frecuencia, seguida de «RE», «ER» y «NT». La letra A suele encontrarse al principio de las palabras o en penúltima posición. La letra I suele ser la antepenúltima. Y las vocales, que constituyen el cuarenta por ciento del texto común, suelen estar separadas por consonantes.

Koster había trabajado en el diario durante todo el vuelo desde Nueva York pero no había obtenido ningún resultado. Miró por la ventanilla mientras el avión descendía lentamente entre las nubes. Entonces se abrió una abertura y divisó una extensa franja verde de terreno y un lago, tal vez el lago Tahoe, antes de que se desvanecieran de nuevo y por algún motivo se acordó de Suiza y de la primera vez que había volado a Lausana, dirigiéndose a la École Polytechnique Fédérale.

Se había hecho arquitecto a instancias de su madre, que lo consideraba un descanso tras el fracaso de su carrera matemática, una sustitución del trabajo que había interrumpido en la conjetura de Goldbach.

Koster era originario de Nueva York, el único hijo del concertista de oboe Peter Koster y la maestra de física de secundaria Katrina Östergard. Había destacado en matemáticas desde su más tierna infancia. A los doce años, el joven Koster había publicado su primer ensayo, que versaba sobre la teoría de grupo, haciendo hincapié en la topología algebraica, y poco después se había visto arrastrado de conferencia en conferencia. A los quince años había ingresado en el MIT, donde había sucumbido a la fascinación de la conjetura de Goldbach, uno de los problemas sin resolver más antiguos de la teoría de los números. Dicha conjetura afirmaba que todos los números enteros pares mayores que dos pueden obtenerse mediante la suma de dos números primos. Koster había pasado dos años desarrollando un teorema basado en consideraciones estadísticas, concentrándose en la distribución probabilística de los números primos. Su trabajo había aparecido en la portada de las publicaciones académicas. Se había convertido en una pequeña celebridad internacional y había intervenido en conferencias universitarias y simposios matemáticos desde Bangkok hasta Berlín. Incluso había sido nominado a la prestigiosa medalla Fields, que solo se concedía una vez cada cuatro años a unos pocos matemáticos en los congresos internacionales de la Unión Internacional de Matemáticos. A los veinte años, Koster estaba en su mejor momento.

Pero el argumento heurístico que había postulado no era riguroso. Aunque asintóticamente era válido para c = 3, al final no lograba obtener una verdadera prueba. Aquella noche en el congreso de Niza se había quedado sentado con un flamante frac nuevo delante del Mediterráneo francés mientras las olas se estrellaban en la orilla, escuchando, mientras anunciaban primero un nombre y después otro… sin que ninguno fuera el suyo.

Para valores pequeños de n, la conjetura de Goldbach podía verificarse directamente. Desde aquel día en la Costa Azul había realizado una búsqueda computerizada distribuida que había confirmado la conjetura hasta n = 4 × 1.017. La búsqueda continuaba. Cada día que pasaba, con cada ciclo de la red distribuida, estaba más seguro. Pero no lograba demostrarlo.

Antes de cumplir los treinta, antes de hacerse profesor de matemáticas, Koster se había matriculado en arquitectura en la École Polytechnique Fédérale de Suiza. Lo cierto era que se preguntaba quién habría sufrido más a causa de la debacle de su carrera matemática: su madre o él. Katrina solía acompañarlo a las giras de conferencias, deleitándose con el esplendor de su genio. Y después, cuando al fin se vino abajo, se desembarazó de él por las buenas. Como había hecho siempre. A menos que discutieran de matemáticas o de ciencias, ella hacía caso omiso de sus palabras, como si no existiera. Y su padre siempre estaba tocando o encerrado en el estudio, ensayando.

Las cosas le habían ido bastante bien en la Universidad de Lausana y, después de unos cuantos años de prácticas en diversas empresas arquitectónicas de toda Europa, había encontrado trabajo (gracias a la inestimable ayuda de Nick Robinson) en MacKenzie & Voight, Nueva York-París-Dubái. Se había establecido en la sede de Manhattan y había ascendido en el escalafón corporativo con extraordinaria facilidad. Empezó con proyectos pequeños (auditorios escolares, salas de conferencias, etcétera) y enseguida se encontró renovando fincas extensas o colaborando en el desarrollo de grandes pabellones corporativos. Se casó con Priscilla, aunque aquello no duró mucho. Y durante un periodo lento, a primeros de los noventa, se tomó un descanso. A petición de Nick Robinson, fue a Francia para escribir un libro sobre las catedrales de Notre Dame. Participó en la búsqueda del evangelio de Tomás, que supuestamente estaba oculto debajo de la catedral de Chartres. Conoció a Marianne. Y la perdió.

Las nubes se abrieron sobre la ladera oeste de Sierra Nevada, que se deslizaba hacia el océano. Había que pagar un precio por el amor a las matemáticas, comprendió Koster. Los números eran una adicción para él, con sus propias exigencias y sacrificios, así como una estética, una lógica y una verdad propias. Algunas veces te contestaban, te abandonaban y te hacían partícipe de sus inescrutables patrones. Y otras… Koster miró el volumen que tenía al lado… sencillamente no lo hacían.