29. Land’s End. Sólo queda un hombre

Oscura y ambivalente penumbra del amanecer. El cielo, una masa continua de nubes violetas inmanente a la tormenta. Lo que vieron cuando miraron desde la cima, por encima de Las Aletas hacia Lizard Rock no les gustó un pelo. Un helicóptero nuevo y más grande junto a una hoguera humeante, cuatro camiones, dos tiendas de campaña grandes, sacos de dormir u hombres diseminados por la arena y la piedra, muertos, dormidos o las dos cosas. Pero esa no era la mayor dificultad.

—¿Por qué han tenido que acampar ahí? —dice Hayduke—. Todo ese bonito desierto limpio y vacío y tienen que acampar ahí. ¿Por qué justo ahí?

Debería volver con mi alfalfa y mis melones, piensa Smith. Los dos. Green River te necesita. Las lluvias están llegando. Los niños echan de menos a su papi. Empezar con la gran casa flotante. El arca de Seldom.

El lucero del alba brilla en el este a través de un hueco entre las nubes. Júpiter Pluvius, planeta de la lluvia, radiante como el cromo en un cielo de marfil, atardecer color lavanda, el crepúsculo de la libertad.

—¿Por qué justo ahí, cielo santo? ¿Justo encima de nuestro puto alijo de comida?

—No lo sé, George —dice—. Mala suerte, creo yo. Tenemos otro arriba, cerca de Frenchy’s Spring.

—No vamos en esa dirección. Vamos al Laberinto.

—No sé yo lo del Laberinto, George. Es muy difícil encontrar un camino que baje al Laberinto. Y más difícil aún encontrar una salida. Allí no hay agua permanente. No hay reses. Casi nada que cazar. He estado pensando que quizás deberíamos escalar la cima y caminar hacia el norte hasta Green River.

—Estás loco. Eso deben de ser ochenta millas. Estarán vigilando tu casa día y noche. Intenta volver y te meterán en la cárcel.

Smith mastica una brizna de hierba.

—Puede que sí; y puede que no. Mi señora es muy lista, la condenada. Ella puede dar esquinazo al reverendo Love.

—¿El obispo Love? Ya no van a ser solo él y el equipo. Estará la policía estatal. Quizás el FBI. Puede que la CIA, por lo que yo sé. Tenemos que escondernos un tiempo. Al menos durante el invierno.

Smith está en silencio mientras observan el campamento que hay más abajo, a media milla de distancia. Todavía no hay señal de movimiento ahí abajo. Más allá del campamento y de Lizard Rock están los numerosos cañones sombríos del Laberinto.

—Bueno, George, no lo sé. Podrías ir allí. Si fueras al río lo tendrías fácil. Hay muchos peces en el río Verde, los peces gato; están buenos y normalmente son fáciles de atrapar, y en los cañones de alrededor hay ciervos. No muchos, pero algunos hay. Y caballos salvajes y unos pocos muflones. Y de vez en cuando, por supuesto, habrá una vaca muerta flotando río abajo. Quizás podría mandarte cada cierto tiempo una, junto con una flota de sandías a finales de agosto.

—No has contestado a lo que te he dicho —dice Hayduke.

Smith no responde. Hayduke sigue con lo suyo.

—Si consigo un ciervo al mes sobreviviré. Puedo secar la carne. Y si consigo uno cada dos semanas estaré gordo y feliz como una perdiz. Construiré un ahumadero de pescado. Además, está lo que hay escondido en los alijos; ahí hay alubias como para un mes. No necesitaré ninguna vaca muerta. Una sandía estaría bien, supongo, si quieres mandarme alguna. Pero sería mejor que te quedaras.

Smith sonríe con tristeza.

—George —dice—, yo ya he hecho ese tipo de cosas. Muchas veces. La comida no es el problema.

—Bueno, joder, tampoco me preocupa el invierno. Arreglaré una de esas ruinas de los anasazi o una buena cueva acogedora en la roca, tendré a mano suficientes enebros y pinos piñoneros y estaré preparado para cualquier tormenta de nieve. Cuando esos vigilantes dejen la zona volveré y cogeré mi mochila y mi saco de dormir. No hay de que preocuparse.

—Tampoco es el invierno.

Silencio. Están echados sobre la roca observando al enemigo. Duermen por el día, avanzan por la noche. Pero el hambre aprieta en sus estómagos. Las dos cantimploras están de nuevo vacías. Hayduke, entumecido por las heridas y vendas, con la ropa hecha jirones, sólo conserva su cuchillo, el revólver, el rifle y la cuerda, y unas cuantas cerillas en el bolsillo. Smith está demacrado y cansado, sucio, muerto de hambre, echa de menos su hogar y empieza a sentir que comienza su etapa de madurez.

—Crees que me sentiré solo —dice Hayduke.

—Eso es.

—Crees que no aguantaré la soledad.

—Puede ser muy dura, George.

Una pausa.

—Puede que tengas razón, quizás. Ya veremos. —Hayduke se rasca las picaduras de mosquito de su cuello peludo—. Pero voy a intentarlo. Sabes, es algo que he querido hacer toda mi vida. Me refiero a vivir solo, en la naturaleza. —Da unas palmaditas a la culata del rifle. Toca el mango de su Buck Special—. Creo que estaremos bien. De verdad que creo que estaremos cojonudamente bien, Seldom. Y algún día, la próxima primavera, iré al río y te haré una visita. O le haré una visita a tu mujer. Tu estarás en la cárcel, claro.

Otra sonrisa lánguida de Smith.

—Siempre serás bienvenido, George. Si no estoy allí tú puedes ayudar con los niños y con las tareas domésticas mientras Susan conduce el tractor. Que siga funcionando aquello.

—Creía que no sacabas nada con el cultivo.

—Soy guía fluvial —dice Smith—. Soy barquero. El rancho es solamente lo que llaman seguridad social. Susan es la granjera, se le da bien. Yo no tengo mano para las plantas. De todos modos quiero volver allí unos días.

—Ellos te estarán esperando.

—Sólo unos cuantos días. Luego quizás cargue uno de los barcos y baje por el río a buscarte. Digamos que en un par de semanas contando desde ahora. Te traeré sandías y los periódicos para que puedas leer todo lo que dicen de ti.

—¿Y qué pasa con tu otra mujer?

—Tengo tres mujeres, tres —dice Smith con orgullo.

—¿Qué pasa con ellas?

Smith se lo piensa.

—Susan es la única a la que quiero ver. —Echa un vistazo al este y ve el amanecer—. Creo que ahora tenemos que refugiarnos, George, y dormir un poco. Nuestros amigos de ahí abajo van a empezar a buscarnos de un momento a otro.

—Estoy tan jodidamente hambriento…

—Tu y yo, los dos, George. Pero ahora tenemos que guarecernos.

—Si hubiera alguna forma de distraer la atención de esos tipos fuera del campamento… Distraerlos sólo unos minutos, colarse allí y desenterrar el alijo…

—Descansemos un poco primero, George, y luego lo pensamos. Esperemos hasta que empiece a llover.

Se retiran a la oscuridad de Las Aletas, a quinientas yardas de distancia, caminando por la roca, sin dejar huellas, y se acuestan bajo una cornisa ancha, ocultos totalmente por bloques de arenisca desprendidos, visibles sólo en caso de examen a poca distancia. Intentan dormir, farfullando y gruñendo, con los estómagos doloridos, las extremidades débiles y flojas por la carencia de proteínas y las gargantas secas por la sed. Al cabo de un rato pasan a un estado de conciencia crepuscular, medio despiertos, medio dormidos, en el que se agitan entre pequeñas pesadillas y gimen.

Lejos, en la meseta, tres mil pies por encima de ellos, un relámpago azota los pinos piñoneros, seguido del estruendo del trueno que se extiende por los cañones, a través de las nubes, en el pesado silencio del amanecer sin sol. Unas cuantas gotas caen sobre la roca de arenisca más allá del refugio de la cornisa, como motas húmedas que se desvanecen rápidamente al evaporarse en el aire sediento. Por fin, Smith, hecho un ovillo, cae en un profundo sueño.

Hayduke hace planes y fantasea, y no puede dormir. Está demasiado cansado para dormir; demasiado hambriento, enfadado, nervioso y aterrado. Tiene la impresión de que sólo hay un obstáculo entre él y el otoño e invierno salvajes allá en el Laberinto, donde al fin se puede perder, olvidarse de sí mismo para siempre, convertirse en un simple depredador entregado únicamente a sobrevivir y a la limpia, dura y brillante persecución de la caza. Ese mundo supremo, piensa, o más bien sueña, el mundo último de carne, sangre, fuego, agua, roca, madera, sol, viento, cielo, noche, frío, amanecer, calor, vida. Esas breves, rotundas e irreductibles palabras que representan casi todo lo que cree que ha perdido. O que nunca tuvo realmente. ¿Y la soledad? ¿Soledad? ¿Es eso todo lo que tiene que temer?

Pero queda un obstáculo: el campamento enemigo que se encuentra junto a su alijo de víveres en Lizard Rock.

El resplandor de la luz repentina penetra en sus ojos cerrados. Incertidumbre. Después llega el estrépito violento del trueno, un rugido como si se rompieran las entrañas del cielo. Balas de cañón bombardean la piedra. Otro destello de luz blanca azulada chamusca la pared del cañón. Sobresaltado y totalmente despierto, Hayduke espera el estampido mientras cuenta los segundos. Uno… dos…

¡Catapuuuum!

Ese estaba cerca. Dos segundos. A unos dos mil doscientos pies de distancia. Comienza a caer una lluvia constante que brilla como una cortina de cuentas más allá del saliente de la cornisa. Se gira para mirar a Smith, con la intención de hablarle, pero se contiene.

El viejo Seldom Seen está tumbado de lado, profundamente dormido a pesar del trueno (para él un sonido familiar y quizás relajante), con la cabeza acurrucada sobre el brazo y una sonrisa en su rostro corriente. El hijo de puta está sonriendo. Un sueño bueno, para variar. En ese momento parece tan vulnerable, tan indefenso, feliz y casi humano que Hayduke no puede molestarlo. Piensa: ¿Para qué le voy a despertar? Tenemos que separarnos de todas formas. Y Hayduke odia las despedidas.

Se quita las botas y da la vuelta a sus calcetines grasientos y gastados, acariciando las rozaduras de sus pies. Sin cambio de calcetines, sin polvos para pies, sin baño caliente esos pies tendrán que sostenerse durante unas cuantas horas más hasta que consigamos abrir el alijo. Se vuelve a poner los calcetines y las botas. Más relámpagos, otro redoble de tambor del trueno cayendo en cascada por los barrancos. Hayduke encuentra el efecto temporalmente estimulante. Vigorizante. La lluvia cae, ahora con fuerza, como una cascada y permite una visibilidad de menos de cien pies. Bueno, excelente, precisamente lo que estaban esperando.

Hayduke se abrocha el cinturón de la pistola y la 357 enfundada, se cruza el rifle y la cuerda en la espalda, coge una de las dos cantimploras (vacías) que quedan y se esfuma. Fuera, la lluvia le cae a raudales sobre la cabeza y los hombros, y le chorrea desde la visera de la gorra hasta la punta de la nariz, mientras se obliga a sí mismo a subir corriendo por una cuesta. En la espesa luz gris, brillando de cuando en cuando con deslumbrantes espadas de relámpagos, Las Aletas brillan como peltre viejo, con paredes de plata húmeda de cuatrocientos pies, descomunales entre la neblina, recorridas por ríos de agua.

Emerge del desfiladero un momento y se detiene para mirar un mundo mucho más pequeño que antes, con inquietantes formas de piedra elevándose a través de una manta de lluvia, las paredes de la meseta perdidas más allá de la oscuridad y la misma Lizard Rock que ya no se ve. Pero conoce el camino. Se cala la gorra y corre bajo la tormenta.

Smith no se sorprende cuando se despierta y ve que su compañero se ha ido. No se sorprende, pero le duele un poco. Le hubiera gustado tener la oportunidad, al menos, de decirle adiós (que Dios te acompañe) o que (a usted le) vaya bien o al menos hasta pronto (por ahora), viejo compañero, hasta que nos volvamos a encontrar. Por el río, quizás. O en Arizona, para poner el broche de oro con la ruptura, eliminación y obliteración de… por supuesto, la presa del embalse del Glen Canyon National Sewage. Nunca llegamos a ocuparnos de eso todos juntos.

Smith se levanta despacio, se toma su tiempo. No tiene ninguna prisa ahora que Hayduke se ha ido. La lluvia cae a cántaros de manera monótona y constante por fuera de la cornisa, y riachuelos de agua entran en la cueva y le empapan el hombro. Fue el agua, no la lluvia ni los relámpagos los que al final le despertaron. Cuando gateaba para buscar suelo seco fue cuando notó la ausencia de Hayduke, junto con sus últimas pertenencias, y se dio cuenta sin sorpresa pero con cierto sentido de pérdida de que él, Smith, era el último que quedaba, desde su punto de vista.

Y, como Hayduke, había aprovechado la lluvia al máximo. Ahora sería capaz de sortear a los Buscadores y Rescatadores, seguir las huellas de jeep hasta Golden Stairs, trepar hasta Flint Trail y luego hasta Land’s End, Flint Cove y Flint Spring, desde allí darse una caminata de diez millas en llano a través del bosque hasta Frenchy’s Spring y encontrar el otro alijo de comida. Todo lo que necesitaba ahora era comida. Un poco de ternera, beicon y alubias, algunas galletas con queso y estaría listo para caminar las sesenta millas hasta llegar a casa en Green River.

Hablando entre dientes, Smith sale del agujero de la roca y levanta la cara hacia la lluvia. Maravilloso. Lluvia dulce y fresca. Muchas gracias a Ti, que estás ahí arriba. Ahueca las manos bajo el caño de agua que cae de la cornisa y bebe. Por Dios, qué bien, aunque también le estimula el apetito. Llena la cantimplora, repuesto pero hambriento, y se marcha por la zona erosionada de piedra donde se juntan las altísimas Aletas, como ha hecho Hayduke. Pero en la salida, donde Hayduke siguió recto hacia Lizard Rock, él gira a la izquierda, dirección oeste y sur, siguiendo una larga curva de roca alrededor de la parte alta del cañón más próximo. Hoy sólo tiene una ligera noción del tiempo, ya que no se ve ningún indicio del sol, pero siente que es por la tarde; los nervios y músculos le dicen que ha dormido durante horas.

Continúa lloviendo con fuerza. Visibilidad: doscientas yardas. Smith camina dando grandes zancadas por el desierto de roca roja, arena roja, arbustos achaparrados de purshia, enebro, yuca, salvia, coleogyne y otros matorrales, todos ellos dispersos, cada planta separada de las plantas vecinas por diez pasos o más de inevitable roca y arena. Aquí no es posible ocultarse más que en las cornisas, cañadas, aletas y en las profundidades de piedra que se extienden a su izquierda. Tampoco intenta disimular sus huellas; por donde discurre el camino más directo es por la arena y Smith lo toma. Sabe que pronto estará sobre roca sólida, en el carril de Stairs y a través del hueco que conduce a Flint Trail.

Sus largos pasos pronto le llevan a las huellas de jeep, que él cruza y recorre en paralelo durante un rato, hasta que la carretera se queda encerrada entre la parte alta de otro cañón sin salida y la pared de la meseta. No tiene elección, Smith camina con decisión por la carretera dejando en la arena húmeda y la arcilla las huellas nítidas de sus grandes pies. No puede evitarlo. La carretera sigue la única ruta posible, por el sendero colonizado por ciervos y muflones veinte mil años antes, por la terraza curvada, y llega a un terreno más amplio en el que abandona la carretera aliviado, con la esperanza de que la lluvia borre sus huellas antes de que pase la siguiente patrulla.

Y si no se borran —piensa—, que no se borren. Smith atraviesa los contornos del terreno hasta un área más elevada, y se dirige hacia el hueco entre dos picos, conocido como Golden Stairs, que es el único camino que existe desde los bancales y que él escala hasta la meseta.

Territorio loco, la mitad perpendicular al resto, gran parte de él inaccesible incluso para un hombre a pie, sencillamente porque está formado por paredes verticales. La tierra de Seldom Seen Smith y la única en la que se siente a gusto, seguro, como en casa.

Un verdadero patriota autóctono, Smith sólo jura lealtad a la tierra que conoce, no a esa maraña de inmuebles, industria y población enjambrada, formada por británicos y europeos desplazados y africanos desubicados, conocida colectivamente como Estados Unidos. Su lealtad desaparece fuera de las fronteras de la meseta del Colorado.

Ve pasar unos faros por abajo, a través de la lluvia, uno, dos, tres vehículos como un convoy militar que se mueven sigilosamente por la roca mojada, chirrían por el cauce embarrado y desaparecen de su vista al tomar la siguiente curva del bancal. Oye el ruido sordo de un desprendimiento de rocas. Algunas de sus máquinas no van a salir vivas de ahí, piensa mientras sale de su escondite detrás de un enebro y continúa su camino. Dios también hace rodar rocas. Debería hacer rodar más.

Encuentra el sendero y asciende con dificultad, trepando cuatrocientos pies en zigzag hasta el siguiente bancal. Aquí el sendero cruza hacia el noreste y sigue el contorno hasta que se llega a otra fractura en la pared. Trescientos pies más arriba y a una milla de distancia, Smith llega al desfiladero. Debajo está el extremo superior de una cuenca de drenaje conocida con el nombre de Elaterite Basin; ya está a mitad de camino de Flint Trail. Más allá, apenas visible a través de la lluvia, está Bagpipe Butte; más arriba Orange Cliffs, la parte más alta de la elevada meseta, a mil pies de altura y a cinco millas de distancia. El sol resplandece a través de un claro entre las nubes.

Smith descansa un rato. Echa una cabezada. Oye un disparo, lejano, remoto, apenas en el interior del reino de la consciencia. Vuelve la vista atrás, hacia Lizard Rock, el Laberinto. Quizás haya soñado con el sonido: alucinaciones.

La lluvia ha cesado. Más disparos, una descarga de fuego sostenido.

Estás teniendo alucinaciones, se dice a sí mismo. El chico no puede ser tan tonto. Ni siquiera George, ni siquiera él podría ser tan tonto como para meterse en un tiroteo contra todos ellos, quienes quiera que sean, policía estatal, probablemente, los malditos Departamentos del Sheriff de los condados de Wayne, Emery y Grand San Juan al completo, por no mencionar a los agricultores de alubias y vendedores de coches usados del equipo del obispo que queden todavía ahí. No, no puede ser él; ahora tiene que estar abajo, en el Laberinto, despellejando a un ciervo, esos serán los disparos que he oído. Aunque sonaban como a encuentro bélico armado, a decir verdad.

Demasiado tarde para volver. Hayduke quería estar solo. Ahora lo está. Dos helicópteros se dirigen hacia el Laberinto haciendo ruido. Smith se levanta y prosigue a última hora de la tarde. Las nubes de tormenta desaparecen flotando hacia el este. Los rayos del sol se dispersan por el cielo renovado como enormes reflectores. Se arrastra dando los últimos pasos hasta llegar a lo más alto de Flint Trail.

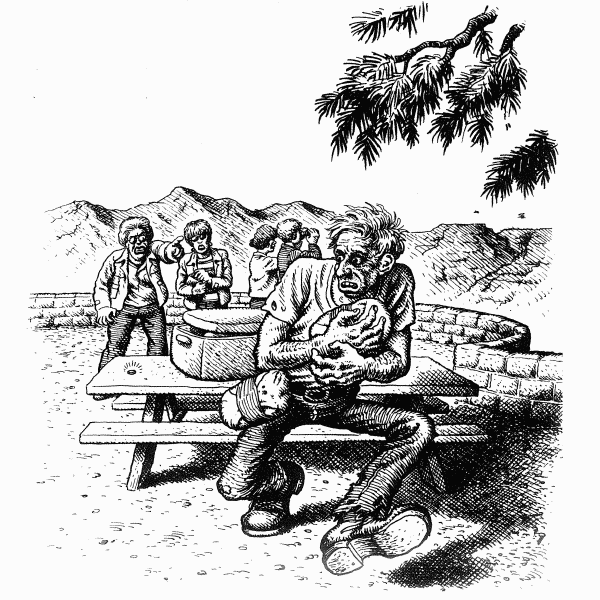

Hambriento, empapado, exhausto, con ampollas en los pies y con frío, Seldom camina pesadamente y pasa por delante de los turistas apiñados en la plataforma del mirador del Servicio de Parques que está en el borde. El Maze Overlook. Cuatro ancianas, que se pasan los prismáticos una y otra vez, miran atentamente a Smith con miedo y desconfianza y luego vuelven al estudio de algo fascinante que tiene lugar alrededor del Laberinto. Observan un enorme circo panorámico de millas de profundidad y anchura. Unos aviones dan vueltas por allí. Fuego rojo, una bruma sinuosa de humo y niebla flota por los cañones, una catarata color bronce retumba llena de lodo por el borde de un barranco de mil pies, mientras rayos de focos celestiales escogen este punto, aquel punto, y el resto se queda entre la oscuridad de las nubes.

Smith ignora a los turistas, sólo quiere alejarse de ese lugar público y llegar a los bosques de pinos lo más rápido posible. Diez millas más hasta Frenchy’s Spring y encontrará comida. Su atajo le hace pasar por delante del auto de las señoras y de una mesa sobre la que han dejado una nevera portátil Coleman que contiene ¿pasta para la dentadura postiza? ¿Crema para las hemorroides? ¿Comida, quizás?

Las débiles rodillas de Smith casi le flaquean. Huele la carne. Está cerca de la mesa, dudando, abre la nevera sin poder evitarlo, coge el paquete que está arriba y lo examina. Mira hacia atrás. Dos de las mujeres lo miran boquiabiertas, asombradas, el sol les entra a través de las gafas por un instante y las deslumbra. Se mira en el bolsillo. Una moneda grasienta de veinticinco centavos, no es suficiente. Pero es todo lo que tiene. Deja la moneda sobre la mesa y coge dos paquetes envueltos en papel blanco de estraza manchados de sangre.

Una de las mujeres chilla:

—¡Deja eso donde estaba, ladrón asqueroso!

—Disculpen señoras —dice Smith entre dientes.

Se arrima los paquetes al pecho y sale corriendo hacia el bosque, se le cae uno, continúa pesadamente a través del lodo, las agujas de pino y los charcos, hasta un punto soleado cerca de un pedrusco. Escucha. No hay señal de persecución.

Madre mía, sí que estoy cansado. Se desploma en el suelo y abre el paquete. Dos libras de carne de hamburguesa apestando a proteína. Se lanza a ella como un perro hambriento y se la come cruda. Se la come toda. Mientras la engulle, oye un auto corriendo por la carretera. No se oye nada más, salvo los chillidos de una ardilla y el parloteo a coro de los arrendajos azules entre los pinos piñoneros. Luz de tarde veraniega. Paz. Agotamiento.

Con la barriga llena, Smith se inclina hacia atrás sobre la roca caliente por el sol y cierra los párpados cansados. Un coro de pájaros vespertinos celebra el final de la tormenta; azulejos, arrendajos piñoneros, tordos, sinsontes y cuitlacoches cantan entre los árboles, en el aire de las tierras altas, a siete mil pies sobre el nivel del mar. El sol se hunde entre archipiélagos de nubes, entre las cordilleras del cielo.

Smith se queda dormido. Sus sueños son extraños, agitados. Los sueños, esas raídas y evasivas imitaciones de la realidad. El pobre Smith duerme…

O piensa que duerme. Algún hijo de puta le da patadas en el pie.

—Despierte, señor.

¡Plon, plon, plon, plon!

—¡Despierte!

Smith abre un ojo. Pantalones verde hoja y zapatos lustrosos. Abre el otro ojo. Un joven lozano con los mofletes rosas con sombrero de oso Smokey lo está mirando y sostiene en una mano lo que parece ser un pollo desplumado. Otro joven cercano, armado con una pistola y un gas lacrimógeno, golpea un árbol con una porra mientras observa a Smith con expresión seria. Ambos llevan el uniforme y la placa de los guardas del Servicio de Parques Naturales.

—Levántese.

Smith gime, se incorpora un poco y se sienta contra la piedra. Se encuentra fatal y tiene un creciente sentimiento de catástrofe que no le ayuda. Se frota los ojos, se mete el meñique en los oídos y vuelve a mirar. Efectivamente, un pollo desplumado. El joven que tiene el pollo colgando delante de él le suena de algo.

—¡Levántese!

Smith busca a tientas su sombrero chambergo aplastado y se lo ajusta a la cabeza. Pero entonces aparece la irritación. No se levanta.

—Amigos, marchaos —dice—, estoy intentando dormir.

—Tengo una denuncia contra usted, señor.

—¿Cuál es la denuncia?

—Las señoras dicen que usted les robó sus hamburguesas y su pollo.

—¿Qué pollo?

—Este pollo.

Smith gira la cabeza un poco y examina el ave sin plumas.

—Nunca lo había visto antes.

—Lo encontramos por el camino. Se le cayó mientras corría.

Smith levanta los ojos del pollo y lee la placa con el nombre del guarda: Edwin P. Abbott, Jr. Ahora recuerda.

—Oye —dice—, ¿no estabas tú en el Parque Nacional Navajo de Arizona hace un par de meses?

—Me trasladaron. También dicen que ha robado dos libras de hamburguesas.

—Eso es verdad.

—Lo admite.

—Sí.

—¿No lo niega?

—No.

Los dos guardas se miran, asienten con la cabeza y vuelven sus ojos graves y serios hacia Smith. El guarda Abbott dice:

—¿Entonces lo confiesa?

—Estaba muerto de hambre —explica Smith— y creo que dejé algo de dinero a las señoras. En cualquier caso, no era mi intención. Ahora, amigos, tengo cosas importantes que hacer y no quiero robar vuestro tiempo; marchaos y dejadme dormir un rato.

—Está usted arrestado, señor. Usted viene con nosotros.

—¿Por qué motivo?

—Por robo y por acampar en una zona no indicada.

—Esta es mi tierra.

—Esto es un Parque Nacional.

—Me refiero a que vivo aquí. Soy de Utah.

—Eso se lo puede explicar al magistrado.

Smith suspira, se da la vuelta y cierra los ojos.

—Está bien, pero dejadme dormir un poquito más. Estoy muy cansado, chicos. Sólo un poco más… —farfulla y se desvanece.

—Levántese.

—Vete a la mierda —susurra entre sueños.

—¡Levántese!

—Zzzzzzzz.

Smith se desploma de costado y se relaja en la esquina cálida y agradable de la roca.

Los guardas miran como Smith duerme y luego se miran el uno al otro.

—¿Por qué no le echo gas a este cabrón? —dice el segundo guarda—, eso lo despertará.

—No, espera un momento. —El guarda Abbott se saca del bolsillo un par de las nuevas esposas desechables de plástico—. Lo esposaremos primero. No vamos a necesitar el gas.

Rápido y con destreza —eso era algo para lo que le habían entrenado bien en la Academia de Entrenamiento de Guardas Horace P. Albright del Servicio de Parques en South Rim, Grand Canyon— rodea las muñecas de Smith con las esposas y las tensa. Smith se revuelve débilmente, gruñendo en sueños, pero no se resiste. Ni siquiera se despierta. Ya no le importa.

El guarda Abbott y su ayudante levantan al prisionero y tiran de él, y va arrastrando las piernas relajadas por el mantillo del suelo a través del bosque hasta la carretera y el auto patrulla. ¿Dónde lo ponemos ahora? Lo colocan recostado entre ellos en medio del asiento de la furgoneta. Smith, mientras sonríe entre sueños y ronca con suavidad, se acurruca contra el hombre de su derecha.

—Un tío difícil —dice el ayudante del guarda.

—No te preocupes.

—¿Qué hemos hecho con el pollo?

—Lo hemos dejado en el bosque.

—¿No lo necesitamos para aportar pruebas?

El guarda Abbott sonríe a su compañero.

—Olvídate del pollo. Aquí sí que tenemos un pollo de verdad. ¿No imaginas quién puede ser este hombre?

El otro, cambiando de postura de manera incómoda bajo el peso muerto de Smith, dice después de un momento:

—Bueno, me lo estaba preguntando. Estaba pensando que podría ser él. Por eso pensé que debíamos echarle gas primero a este cabrón. ¿Quieres decir que tenemos a Rudolf el Rojo?

—Tenemos a Rudolf el Rojo.

El guarda Abbott enciende el motor, coge el micro y comunica por radio la noticia de la captura a su jefe.

—Enhorabuena, Abbott —responde el guarda jefe, entre fuertes interferencias—, pero no habéis cogido a Rudolf el Rojo. Han disparado a Rudolf el Rojo hace una hora. Tenéis a otra persona. Traedlo de todas maneras. Y no olvides tu informe de actividad.

—Sí, señor.

—Mieeeeerda —dice el ayudante.

Están a punto de dar la vuelta cuando un auto de turistas se pone a su lado. La pareja que hay dentro parece nerviosa.

—Oh, guarda —grita la esposa.

—¿Sí, señora? —dice Abbott.

—¿Podría indicarnos, por favor —la mujer sonríe ligeramente avergonzada— dónde están los servicios públicos más cercanos?

—Sí, señora. Los servicios públicos están junto a los aparcamientos en Maze Overlook y hay otros en el mirador de Land’s End. No tienen pérdida.

—Muchísimas gracias.

—De nada.

Los visitantes se alejan conduciendo con cuidado (asfalto húmedo). El guarda Abbott acelera y efectúa un derrape para cambiar de sentido en el que la parte de atrás se desliza por toda la carretera. Trozos de barro salpican los pinos piñoneros del arcén.

—Me gusta este trabajo —dice, mientras se alejan haciendo ruido hacia la oficina central del distrito.

—Sí, a mí también —dice el ayudante del guarda.

—Se presentan muchas oportunidades de ser útil a la gente.

Diez mil millas cuadradas de naturaleza salvaje, imagina Seldom en sus sueños, y ni un orinal donde hacer pis. ¡Servicios públicos! George Hayduke, viejo compañero, ahora sí que te necesitamos. Rudolf el Rojo está muerto.

Deja la moneda sobre la mesa y coge dos paquetes envueltos en papel blanco de estraza manchados de sangre. Una de las mujeres chilla: —¡Deja eso donde estaba, ladrón asqueroso! —Disculpen señoras —dice Smith entre dientes.