24. La huida del boicoteador

Hayduke comió una lata de fiambre de ternera brasileña, con su nitrito de sodio y todo eso (estos cabrones fascistas hacen bien el fiambre de ternera) y bebió dos latas enteras de piña cortada en daditos, incluyendo los daditos, que fueron el postre. Descansó un rato, luego guardó las latas de comida en la caja de almacenamiento e introdujo de nuevo la caja en el hoyo. Desmontó la motosierra, engrasó todas las piezas, las puso en la bolsa de lona y guardó la bolsa junto a la comida. Cubrió el alijo con tierra, rocas y palos; parecía estar bien oculto, al menos bajo la luz de las estrellas. Lo demás lo metió en la mochila y se la volvió a colgar a la espalda.

Se puso el sombrero y miró hacia las estrellas. La osa mayor estaba al revés desde su ángulo de visión, a la una en punto aproximadamente. Hayduke bajó por el talud de la ladera y se dirigió al norte en línea recta a través del campo, hacia las luces de Kayenta.

Se sentía bien. La carga parecía ligera después del peso de los últimos días, tenía los pies en forma y el corazón y la cabeza colmados por el dulce placer del éxito.

Tardó poco tiempo, a pesar de que tuvo que dar un rodeo por culpa de los perros que le ladraban desde todas las cabañas indígenas y del control policial previsto en la autopista sur del cruce de Kayenta. Cuando comenzaba a amanecer llegó al cruce y al complejo de moteles, gasolineras y tiendas de curiosidades. Escondió la mochila entre unos arbustos —no hay nada más sospechoso a ojos de los habitantes de las ciudades que un hombre barbudo a pie con una mochila a la espalda, ya tenga este la piel roja o blanca— y exploró los alrededores del aparcamiento del Holiday Inn.

El jeep todavía estaba allí, junto a la llave oculta y a una nota.

Thelma.

No había nadie alrededor, salvo unos cuantos aborígenes apoyados contra un muro rodeados de unas cuantas botellas vacías. Hayduke arrancó el jeep, recuperó la mochila y condujo dirección norte por Kayenta hacia el río San Juan y el pueblo de Mexican Hat. El sol estaba saliendo cuando pasó traqueteando por encima del puente. Otra vez en Utah, otra vez en la tierra de los cañones locos, se sentía mejor, más seguro, más como en casa. Qué bueno era estar de nuevo en el viejo San Juan.

Vio que el café estaba abierto y se detuvo, aunque sabía que era un error y que tenía que alejarse lo antes posible de las ciudades y carreteras asfaltadas. Estaba sufriendo un ansia irresistible por un desayuno de huevos fritos con jamón y una taza de café. La culpa era de los cinco días a base de pasas, nueces, pipas de girasol y galletas de chocolate, solamente con leche en polvo y Granola, mantequilla de cacahuete y ternera en fiambre de lata.

Aparcó su jeep a dos manzanas del café, detrás del restaurante Frigid Queen Drive-In, (cerrado hasta mediodía), fue caminando y se sentó sobre un taburete en la barra. Le tomó nota una chica india ute con acné pero con una estructura facial como la de las princesas mongolas del cine. Entró en el servicio de caballeros para echarse un poco de agua en la cara e intentar humedecerse y arreglarse la melena greñuda.

Mientras orinaba, leyó, como siempre, los escritos en las paredes, la voz de la gente: «El amor libre, decían, tiene su precio. La gravedad no existe, la tierra nos chupa. Colabora con la liberación de la mujer; libera a una esta noche. Hombre blanco, te dimos el maíz y tú nos diste un aplauso». Otro mensaje decía: «¿Qué estás buscando aquí, estúpido? Te estás meando en los zapatos».

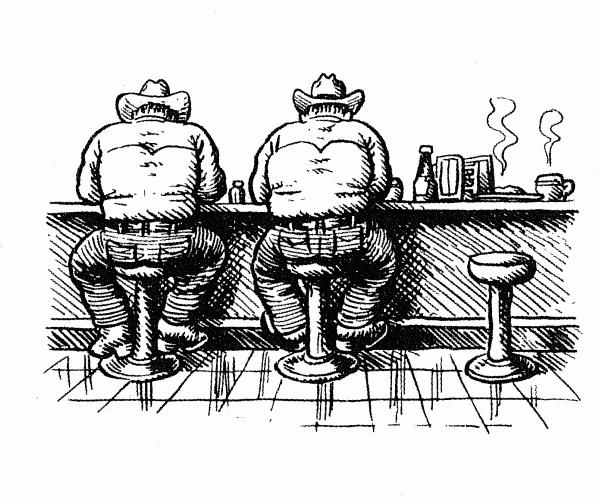

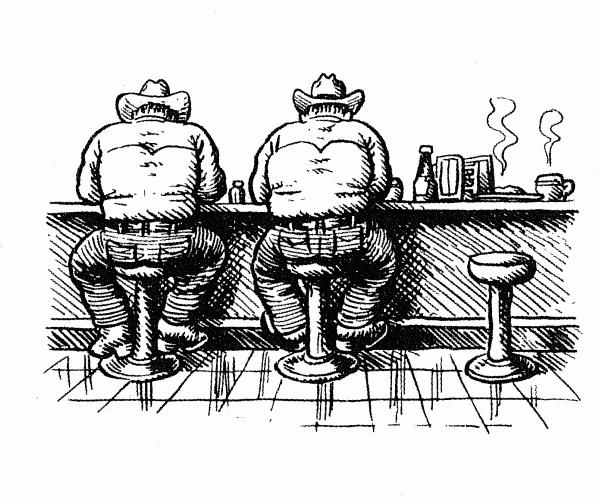

Hayduke volvió al comedor y se encontró con dos anchas espaldas con camisas ajustadas de cowboy que se sentaban justo al lado de sus huevos con jamón, sus croquetas de patata y su café. Dos sombreros de cowboy gris plata y dos culos gordos envueltos en tela de gabardina. Los divisó al instante, la clase de hombres que llevan corbatas de cordón, disparan a las palomas y comen salchichas de lata cuando salen a pescar. La clase de tíos que hacen que América sea lo que es hoy.

—Buenos días —saludó Hayduke, mientras se sentaba frente a su comida.

El ala ancha y caída de su sombrero protegería, imaginó él, la parte de arriba de su cara, la parte peligrosa (aquellos bordes rojos de los globos oculares, que le habían mirado con cansancio, como un lémur en una jaula, desde el espejo partido del servicio de caballeros). En el mismo momento en que se sentó se dio cuenta de que había cometido un grave error. Desde el rabillo del ojo izquierdo vio el Chevrolet Blazer amarillo chillón aparcado fuera contra el madero que servía de barrera, con la gran pegatina oficial en la puerta. Estaba más cansado de lo que creía. Las sinapsis del cerebro se habían llevado a cabo mal o quizás no se habían realizado en absoluto. No estaba rápido de reflejos. Sabía que estaba cansado pero no sabía (o no lo había sabido hasta entonces) que lo estaba tanto como para no ver.

Qué coño. Vamos a comer como sea y ya haremos algo después. Las mandíbulas musculosas y morenas situadas junto a la suya dejaron de masticar un momento. El rostro que parecía de cuero se giró y unos ojos azul claro como bayas de enebro, rodeados de arrugas provocadas por toda una vida guiñando los ojos ante el deslumbramiento del desierto, se clavaron en la cara hostil y peluda de Hayduke.

—¿Cómo está mi viejo amigo Seldom Seen? —preguntó el reverendo, con una mirada dura.

Consternado, pero demasiado agotado para preocuparse, Hayduke devolvió la mirada, al mismo tiempo que pensaba: «George, ¿has visto alguna vez un culo de caballo en una cara? Pues ahora lo vas a ver».

—No lo conozco —murmuró con la boca llena.

—¿Es eso cierto? —Las enormes manos rojas del reverendo, más grandes que las de Doc pero ni la mitad de amables, continuaron meneando la comida—. Bueno, él sí te conoce, chico.

El hombre que estaba a la derecha del reverendo, que parecía su hermano pequeño, dejó de comer un momento y, mirando hacia su plato, esperó la respuesta de Hayduke.

Hayduke apenas dudó:

—No conozco a nadie con ese nombre.

Y añadió mucho más azúcar al café: energía rápida.

—¿Estás seguro?

—Nunca he oído hablar de él.

Los tres siguieron comiendo sin detenerse. Hayduke los huevos con jamón, el obispo de Blanding también huevos con jamón y el pequeño Love salchichas (cuatro piezas) y huevos revueltos. Ruidos de masticación masculina. La princesa ute se dirigió desde la cocina al mostrador arrastrando sus zapatos con lengüetas de estilo años cuarenta. La puerta de tela metálica volvió a sonar al cerrarse. Dos navajos de cabezas recauchutadas, que parecían administrativos de escuela o burócratas tribales se sentaron en la mesa que estaba junto a la puerta y dejaron sus maletines en el suelo. También ellos llevaban corbatas de cordón. Hayduke empezó a tener la sensación de agobio, de aglomeración.

¡Tengo que irme de aquí!

El reverendo siguió hablando:

—Bueno, chico, te vi con él aquel día en Bridges. Y yo nunca olvido una cara. Sobre todo una cara como la tuya. Estabais tú y él con aquella joven de voz potente y con el hombre gordo y calvo de la barbita negra. Nos paramos para preguntaros por los saqueos de la construcción de la carretera. Alguien dejó huellas de botas, de la talla cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco, por todo el camino desde Comb Wash hasta el cruce de Hall’s Crossing. Si no fuiste tú tuvo que ser tu hermano gemelo.

El hermano del reverendo se echó hacia atrás en el taburete para mirar el calzado de Hayduke.

Hayduke encogió los dedos de los pies dentro de sus botas de montaña con suelas dentadas.

—Tuvo que ser mi hermano gemelo —dijo, mientras rebañaba lo que quedaba de yema con la última rebanada de pan.

Dios mío. Levantó la taza hacia donde estaba la princesa:

—¿Más café?

Al rellenarle la taza, ella le sonrió tímidamente, una sonrisa que en circunstancias normales se habría grabado durante dos meses en la memoria de Hayduke. Las gónadas del hombre nunca descansan.

—¿No te acuerdas de nada de eso?

Hayduke echó más azúcar al café.

—No —respondió.

—Eres un mentiroso, chico.

Hayduke dio un sorbo al café, luego otro. Sentía cómo el sudor le caía por las axilas y resbalaba, gota a gota, por los surcos de sus costillas. La camisa que llevaba desde hacía cinco días ya apestaba lo suficiente antes de aquel añadido extra. Ah, qué hacer, qué hacer, la eterna pregunta. Por supuesto que tenía la 357 en su cinturón, oculta bajo la chaqueta, pero difícilmente podría sacarla y abatir a los dos queridos hermanos Love delante de tantos testigos. ¿Y si arrojaba el café caliente a la cara del reverendo? ¿Y si corría hacia la puerta? Los problemas, como las rosas, siempre vienen en ramos.

—¿Me has oído, chico?

Tuvo una idea. Hacerse el sordomudo.

—¿Perdón señor? —dijo, y con una sonrisa se dirigió a la camarera—. ¿La cuenta, señorita?

La chica sacó el papelito verde de la comanda.

—¿Todo en la misma cuenta? —preguntó mirando a Hayduke y a los otros dos caballeros. La conversación entre ellos la había confundido.

Hayduke pensó en las palabras de Nuestro Señor en la última cena cuando le dijo al camarero: «Cuentas separadas, por favor». Qué bonita era la chica. Confusa pero bonita. Con esos pómulos y esos ojos aztecas. Pero ahora tenía cosas más importantes en las que pensar.

—Separadas —contestó—. Tengo que irme.

—Tú no te vas a ninguna parte —dijo el obispo en voz baja—. Todavía no. Tenemos varias cosas de las que hablar.

—¿Perdone? —Buscó torpemente el dinero hasta que consiguió sacarlo.

—Sí, señor. Por ejemplo de una bulldozer que saltó sola al lago Powell. De alguien que empujó unas rocas hacia mi otro Blazer. Del paradero de un tal Seldom Seen Smith. Y de alguna otra cosilla por el estilo, chico.

El reverendo y su hermano siguieron engullendo la comida pero ahora apoyaban los pies en el suelo, listos para moverse con rapidez. Sus ojos sombríos y ligeramente divertidos no se despegaban ni un momento de la cara de Hayduke.

Seguía sentado en la barra. Pagó la cuenta dejando una generosa propina y se dispuso a salir. ¿Pero cómo? Todavía tenía la esperanza de marcharse con dignidad, con serenidad y elegancia.

—Bueno, padre —dijo—, me ha confundido con otro, sólo puedo decirle eso.

Y empezó a levantarse.

El reverendo lo agarró con su pesada mano y le dio un tirón.

—Siéntate.

El hermano pequeño del reverendo le sonrió.

—Nos vamos todos juntos —explicó.

Un estado de pánico invadió la cabeza de Hayduke. Odiaba las cárceles. Le daban claustrofobia, encerraban los sentimientos.

Suspiró y dijo:

—Bueno, en ese caso supongo que necesitaré otra taza de café.

Tendió la taza de café a la camarera, que la rellenó al mismo tiempo que estabilizaba la mano temblorosa de Hayduke con el roce de la suya.

—Gracias.

El vapor ascendía desde el café como una espiral, dibujando la forma, efímera pero clara, de un signo de interrogación. La pregunta no era la más práctica —¿van armados?— ya que si lo iban llevarían las armas escondidas. En el caso de Hayduke, ilegalmente; sin embargo, no cabía duda de que los hermanos gozaban de privilegios como ayudantes del sheriff. La pregunta era: ¿Se mantendrá el esfínter cerrado hasta que salga de aquí libre de cargos? El enigma del esfínter. Esa era la cuestión.

—¿Cómo te llamas? —preguntó el obispo.

—Herman Smith.

—No me pareces muy americano. ¿Seguro que no eres Rudolf?

—¿Quién?

—Rudolf el Rojo.

Hayduke arrojó el contenido de su taza de café a la cara del reverendo y fue a toda prisa hacia la puerta de salida. Los dos maletines de los navajos, tan grandes como cargas explosivas, le obstruían el paso. Saltó por encima de ellos y atravesó la puerta de tela metálica rompiéndola.

—Que tenga un buen día —la camarera chilló a sus espaldas haciendo caso de las ordenes recibidas desde la dirección—, hasta pronto.

Hayduke echó a correr al pasar por delante del nuevo V-8 Blazer del reverendo y lamentó no haber tenido tiempo suficiente para robar las llaves o pinchar los neumáticos. Sólo pudo ver fugazmente las armas de Love dentro y la banderola en la antena antes de doblar la esquina y galopar calle arriba hacia el restaurante Frigid Queen. Una energía que jamás supo que corría por sus venas se descargaba en sus nervios y electrificaba sus músculos. Pies, no me falléis ahora. Detrás de él, a no mucha distancia, gritos de furia, el abrir y cerrar de una puerta, protestas, chillidos, el ruido de unos pies que corren. ¿Miro atrás? Todavía no.

El restaurante. Giró la esquina y se deslizó frente al volante. Al encender el motor se permitió echar un vistazo hacia atrás. El pequeño de los Love, que corría a toda velocidad hacia él, había recorrido ya la mitad de la distancia. Era grande, pero no rápido. El reverendo Love, que se secaba la cara con una toalla, estaba estupefacto delante de la puerta del café, dio unos gritos a su hermano y se acercó como pudo a la puerta del Blazer.

Con las ruedas girando a toda velocidad y despidiendo gravilla a su paso, Hayduke se escabulló hacia la autovía como un pez. El más joven de los Love se apoyó jadeante en el muro del Frigid Queen. Luego, giró sobre sus propios talones y volvió de manera obtusa con su vociferante hermano.

El plan de Hayduke: salir pitando de allí. Consiguió poner su quejoso jeep a la máxima velocidad, pero no era suficiente. A lo mejor podría obtener una ventaja de una milla mientras los hermanos Love discutían sobre quién conducía, arrancaban, daban la vuelta y comenzaban a seguir su rastro. Tampoco era suficiente. La única oportunidad que Hayduke tenía era dejar a un lado el asfalto y meterse entre los arbustos. ¿Qué arbustos? Iba por el desierto de San Juan River, un páramo de rocas rojas y conglomerado púrpura donde no crecía nada, salvo gutierrezias, ambrosías tormentosas y otros matojos parecidos. La meseta alta donde podía refugiarse se encontraba a diez millas al norte. Y cuesta arriba. Jamás lo conseguiría. Piensa en algo más, tío.

El único cementerio de coches de Mexican Hat apareció frente a sus ojos, una extensión de automóviles viejos, destrozados, abandonados y despiezados. Hayduke miró por el espejo retrovisor. Todavía no se divisaba el Blazer amarillo. Echó el jeep a un lado de la autopista, por un hueco de la valla y lo situó en medio de la chatarra. Paró y esperó. Medio minuto más tarde los hermanos Love llegaron por la colina y pasaron a toda prisa, a no más de cincuenta yardas de distancia de las narices de Hayduke. Por el sonido del motor seguían en segunda velocidad, dándole caña. El obispo conducía; su hermano llevaba una escopeta en posición vertical entre sus rodillas.

Hayduke les concedió una ventaja de una milla y luego continuó. No había alternativa. No podía ir en dirección contraria, hacia el sur, y volver a Arizona. Ya no le quedaban amigos por allí. Tenía que subir a esa meseta y adentrarse en el bosque para encontrarse con sus compañeros en Hidden Splendor. Así que ahora él seguía a sus persecutores.

A tres millas de Mexican Hat la autopista se bifurcaba. La carretera principal conducía dirección este hacia Bluff y Blanding. La bifurcación de la izquierda, que sólo estaba asfaltada parcialmente, llevaba dirección norte hacia las tierras altas, los cañones, libertad, sexo y cerveza gratis.

El reverendo, que seguía a un fugitivo al que no veía, tenía que elegir la primera opción. ¿Sería tan tonto de escoger la bifurcación del este y dejarle abierta a Hayduke una vía de escape tan ancha? ¿O tomaría la carretera de la izquierda, y a la vez se comunicaría con Bluff y Blanding por radio para alertar a la patrulla de la autopista de Utah, a la oficina del sheriff y al resto del equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de San Juan? El reverendo Love, a pesar de estar lleno de rabia y de no ser un intelectual, cogió la bifurcación de la izquierda.

Hayduke, rezagado mucho más atrás, vio cuál era la elección del obispo y tomó el camino de la derecha. ¿Directo a los brazos expectantes de «la autoridad»? Puede que sí y, de nuevo, puede que no. Aunque no estaba tan familiarizado con esa zona como lo estaban Seldom Seen y, con total seguridad, el reverendo, Hayduke había estudiado los mapas lo suficiente como para recordar que varias millas más adelante había una carretera de tierra que comunicaba la autopista por la izquierda con algo que la Cámara de Comercio había llamado Valle de los Dioses. ¿Tenía salida esa carretera? ¿Subía hacia la meseta? ¿Daba un rodeo y volvía a la autopista? Hayduke no lo sabía y no tenía tiempo de hacer averiguaciones locales. En pocos minutos el reverendo se iba a dar cuenta de que su presa de alguna manera había vuelto sobre sus pasos y se encontraba detrás, y no delante de él.

Fue quemando la autopista mientras subía un pliegue monoclinal totalmente despoblado de árboles, buscando el camino de tierra, hasta que lo encontró, se desvió a la izquierda y redujo la marcha. Fue saltando los baches a través del cauce de un río, salpicando una fina manta de agua de seis pulgadas que iba extendiendo a su paso por la base rocosa. Siguió la carretera hacia el otro lado, que era malo pero podía haber sido peor. Alguna vez, en un pasado reciente, alguien había trabajado la carretera con una niveladora para intentar hacer accesible el camino al tráfico turista. Hayduke siguió adelante mientras levantaba una nube de polvo a lo largo de la llanura del amplio desierto. Si el reverendo no veía aquello es que de verdad estaba ciego por la rabia.

La carretera avanzaba hacia el norte principalmente, siguiendo los contornos del paisaje. Delante, un grupo de monolitos apuntaba al cielo, vestigio erosionado de rocas desnudas con los perfiles de deidades egipcias. Más allá se encontraba la pared roja de la meseta que se levantaba mil quinientos pies sobre el desierto, formando unos precipicios rectos que jamás habían sido escalados, inexpugnables tal vez. Hayduke tenía que encontrar el camino hacia la parte superior de la meseta si quería reunirse con sus amigos en el punto de encuentro.

El jeep estaba levantando demasiado polvo. Hayduke paró para mirar a su alrededor y descansó unos minutos. Estaba empezando a creer que podía haber escapado ya. Se colgó del cuello los prismáticos y escaló hacia el punto más alto de una colina cercana.

Todo lo que se veía era naturaleza salvaje. Mexican Hat, el único lugar habitable en un radio de veinte millas, quedaba fuera de visión bajo la subida del pliegue. Sólo se divisaba desierto en todas direcciones, roca roja salpicada de matorrales y algunos álamos abajo en la cañada. El horizonte quedaba amurallado por montañas y mesetas que flotaban sobre olas de calor.

Unas nubes de polvo se aproximaban desde el sur y el oeste. Se acercó los prismáticos a los ojos. En la carretera del oeste, más allá de los cuellos volcánicos y los pináculos situados en primer plano, vio un objeto metálico brillante que se acercaba rápidamente. Sí, un Chevrolet Blazer amarillo rebotando por los surcos y las rocas, con su banderín escarlata ondeando en la punta de la antena de radio. Desde el sur, Hayduke vio cómo se acercaba por carretera otro Blazer, y luego otro, ambos avanzando a toda velocidad, con las antenas relucientes, y todo el equipamiento brillando bajo la luz del sol. Hayduke siguió las dos carreteras con los prismáticos y halló el lugar en el que se unían, a pocas millas de distancia, en dirección oeste, entre los mismísimos dioses de la Cámara de Comercio. Los equipos de «Búsqueda y Rescate» le tenían acorralado y cada vez estaban más cerca. A no más de diez o quince minutos de distancia.

—Pero yo no me he perdido —dijo Hayduke—. No quiero que me rescaten.

Por un momento fue presa del pánico: tira la mochila y corre. Siéntate y échate a llorar. Ríndete, cierra los ojos, abandona.

Pero contuvo el pánico (sujeción de esfínter), dio la espalda a sus persecutores y estudió el terreno que se extendía hacia el norte y el noreste. Hacia el norte no encontró nada más que la pared de la meseta; al noreste, sin embargo, el rastro de un carril serpenteaba entre los dioses, se metía por un barranco y desaparecía, para reaparecer en una cresta cubierta de enebros que daba a un punto de bajada. ¿Tendría continuación? Desde donde estaba no podía decirlo.

Hayduke saltó del montículo y se montó en el jeep. Encendió el motor, volvió a salir para desactivar los cubos de bloqueo de las ruedas delanteras y para quitar algunos matojos que se habían quedado atrapados en el cabrestante. Volvió a meterse, metió primera y se alejó. Inmediatamente empezó a levantar la estela de polvo, mostrando cual era su posición. No podía evitarlo.

Mientras zumbaba a la máxima velocidad posible, iba escrutando el terreno en busca del carril que había visto desde el montículo. A pesar de que no era difícil de ver desde allí, ahora era invisible. Pedazos de piedra de arenisca quemada por el sol dispuesta en bancales le bloqueaban la visión. Un enebro aislado quedaba a su izquierda. Lo recordaba; el carril se desviaba cerca de allí. A pesar de que los segundos eran vitales otra vez, tuvo que parar y subirse sobre el capó del jeep. Inspeccionó el desbarajuste de rocas que se extendía frente al radiador y avistó las huellas paralelas que arañaban la superficie de arena a través de una cañada y que subían por la colina en dirección este.

De nuevo sobre ruedas, Hayduke redujo a primera, cambió a low-range y pasó surcando la arena y por encima de las rocas. Cuando llegó a lo más alto paró para mirar atrás. Tres nubes de polvo se acercaban desde dos direcciones diferentes, formando un triángulo de diez millas del que él era el vértice.

Se apresuró. La carretera se retorcía entre macizos de asteráceas y matorrales espinosos, y se desviaba para rodear los pedestales de monumentos de quinientos pies de altura. A pesar de las pequeñas variaciones el carril seguía ascendiendo. La aguja del altímetro subió otros quinientos pies y unos cuantos enebros más aparecieron. Hayduke se dio cuenta de que estaba subiendo por la escarpa que había visto desde el punto de observación de su primera parada: los enebros cada vez eran más grandes y más numerosos mientras la carretera serpenteaba hacia el horizonte en dirección este. Ahora conducía sobre rocas principalmente, por lo que el vehículo ya no iba formando un embudo de polvo. Pero eso tampoco era de mucha ayuda. Desde tres millas más atrás (que no aumentaban) el reverendo y su equipo podían divisar el jeep de Hayduke a simple vista.

¿Qué esperaba encontrar Hayduke al final del camino de subida entre rocas de arenisca y enebros? No lo sabía, tampoco tenía ningún plan. Tan sólo tenía esperanzas y continuaba ascendiendo.

Un enebro alto y de apariencia saludable, bien anclado en la piedra tal y como sus ramas esculpidas por el viento demostraban, se elevaba hacia el cielo con una silueta fotogénica. Más adelante, en apariencia, se extendía el vacío. Con aquel árbol como meta, a falta de nada mejor, Hayduke siguió conduciendo hacia arriba. Ya no estaba siguiendo nada que se pareciera a un camino. La carretera se había extinguido entre las rocas de arenisca media milla atrás.

Condujo hasta el árbol y después tuvo que detenerse. El terreno terminaba. Quince pies más adelante del árbol estaba el borde, el filo del barranco, el vértice del abismo. Hayduke bajó del jeep, miró y se vio a sí mismo al borde del precipicio. Más que ser un precipicio vertical se trataba de un precipicio que sobresalía, como un saliente proyectado. Por esa razón Hayduke era incapaz de ver lo que había más abajo de la unión de la cara del precipicio con el saliente de piedra. ¿A qué distancia estaba? Estimó que la caída era de unos cien pies.

La cornisa más baja se volcaba sobre una cañada arenosa que a su vez se comunicaba, a través de cárcavas, colinas prominentes y torretas de piedra erosionada, con una vía más ancha de arena, gris verdosa por la salvia y sombreada por bosquecillos de álamos, llamada Comb Wash. Comb Wash se extendía cincuenta millas de norte a sur debajo de la pared de Comb Ridge. Unas cuarenta millas hacia el norte desde ese punto se situaba el proyecto de la autopista. Más allá estaba la vieja carretera hacia Natural Bridges, Fry Canyon y Hite. Y después, en un ramal (abandonado) en dirección norte, los restos de la mina de uranio de Hidden Splendor, a sesenta y cinco millas de distancia.

Una caminata larga y Hayduke llegaría a su reunión con cuatro días de retraso. Podría escapar a pie, incluso desde allí —en algún lugar de ese risco debía de haber un sitio por el que descender con una cuerda desde el borde— pero eso significaba renunciar a su preciado jeep con barras antivuelco, cabrestante, depósito auxiliar de combustible, portalatas de cerveza con medidor de inclinación, pegatina del gurú Maharaji, pegatina «Piensa en Hopi», ruedas anchas, armas especiales, herramientas, equipo de acampada y escalada, mapas topográficos, una biblia de Gedeón y el Libro de Mormón (ambos robados del motel Page) y otros tesoros para la tropa de vigilantes que le perseguía. Ni pensarlo. No si podía evitarlo. Pero, ¿podía? Miró desde el borde del precipicio otra vez. Era una caída que sobresalía de verdad. Realmente eran cien pies, por lo menos. Recordó el apotegma favorito de Doc Sarvis: «Cuando la situación es desesperada no hay de qué preocuparse».

Volvió a considerar la persecución. El reverendo y su equipo estaban a dos millas, acercándose sin prisa pero sin pausa por el terreno escarpado. En la quietud del ambiente oía, a pesar de la distancia, el estruendo ronco de los motores de los grandes V-8. Consumen mucho pero son potentes. Hayduke calculó que disponía de unos diez minutos.

El reverendo Love era un hombre paciente. Paciente, metódico y meticuloso. Aunque la cara y el cuello todavía le quemaban por el café ardiendo, él no permitiría que el odio interfiriera en su sensatez, en su cautela y en el interés que sentía por ese hombre. El gentil peludo, aunque todavía lejos, estaba claramente atrapado, así que llamó por radio para consultar y se detuvo. Mientras esperaba a los demás, bajó del auto y estudió la situación a través de los prismáticos. Al enfocar, vio la piedra prominente, los árboles diseminados y las yucas sobre parches de tierra orgánica y, más alejado, al final de la formación geológica, la mancha azul desteñida por el sol que delataba la posición del jeep, camuflado de un modo lamentable detrás del enebro grande, que además era el último.

Love sabía lo que había más allá del borde de roca. Él mismo había sido pionero explorador de ese camino, décadas atrás, cuando había cercado sus concesiones territoriales durante la primera gran fiebre del uranio en el año 52. «Tú, pagano hijo de perra —pensó el reverendo sonriendo para sus adentros—, ya te tenemos». Al divisar la posición del joven criminal detectó movimientos furtivos detrás del árbol. Ten cuidado —se recordó a sí mismo—. Se cree que va armado y que es peligroso.

Sus hombres llegaron y se unieron a él. Discutían. El reverendo Love aconsejó avanzar con los vehículos una milla más y parar justo cuando tuvieran alcance con los rifles. Desde ahí podrían continuar a pie, por supuesto armados, en una amplia línea de ataque, con un hombre abriendo cada flanco para prevenir la posible huida del fugitivo por la parte alta de la roca. ¿De acuerdo? La búsqueda de consenso por parte del reverendo Love era por pura cortesía; en realidad, sus sugerencias dentro de la firme jerarquía de la Iglesia llevaban implícita la autoridad de las órdenes. Sus compañeros, todos ellos hombres adultos con negocios de su propiedad, asintieron como buenos soldados. Todos menos el hermano pequeño del reverendo que era, aunque dé pena decirlo, jack mormon sólo en parte.

—Y tened cuidado —concluyó el reverendo—. Este bastardo sin lavar podría tener una pistola. Y podría estar tan loco como para disparar.

—Está bien —dijo su hermano—; quizás deberíamos avisar por radio al sheriff. A lo mejor sería buena idea contar con algo de apoyo aéreo, en caso de que ese granuja consiga deslizarse por las rocas, ¿no?

El reverendo, con sus cincuenta y cinco años, miró a su hermano pequeño de cuarenta y ocho con una mueca cómica de ojos bizcos y un atisbo de sonrisa sarcástica.

—¿Crees que necesitamos ayuda, Sam? ¿Somos seis contra uno y tú crees que necesitamos ayuda?

—Sería mucho más fácil divisarlo desde el aire.

—¿Y cómo va a bajar ese precipicio de allí?

—No lo sé.

—¿Quizás debiéramos llamar a la policía estatal también? ¿Tal vez a la Guardia Nacional Aérea? ¿Helicópteros, quizás? ¿A Puff, el dragón mágico[21]? ¿A lo mejor a un tanque?

Los demás se reían entre dientes y arrastraban los pies avergonzados. Eran grandes, fuertes, competentes y astutos; dos de ellos dirigían gasolineras y talleres de reparación de coches en Blanding; otro era propietario y gerente de un motel en el pueblo de Bluff; otro administraba un criadero de ganado y un rancho de seiscientos acres de judías pintas en las áridas tierras altas cerca de Monticello; el hermano del reverendo trabajaba como ingeniero jefe en la estación de bombeo de la Compañía de Gas Natural El Paso en Aneth, al sureste de Blanding (un puesto de mucha responsabilidad).

Búsqueda y Rescate era sólo un pasatiempo para ellos, al igual que para el reverendo Love. Él no era sólo el obispo de la Iglesia, sino que además era el presidente de la comisión del condado, tenía planeado ascender a la Asamblea del Estado de Utah y a un puesto superior más tarde, era propietario de la agencia de Chevrolet en Blanding y de varias minas de uranio activas e inactivas (incluyendo la vieja mina de Deer Fiat encima de Natural Bridges), y poseía la mitad de las acciones del complejo del puerto deportivo en Hall’s Crossing. Y ocho hijos. Era un hombre ocupado; quizás demasiado ocupado. Su médico le aconsejaba dos veces al año, mientras fruncía el ceño frente a los cardiogramas, que bajara un poco el ritmo. El reverendo contestaba que lo haría cuando tuviera tiempo.

—De acuerdo, Dudley —dijo el hermano menor—, haz un chiste de esto. Pero igualmente tenemos que llamar a la Oficina del Sheriff.

—No necesito ayuda —respondió el obispo— tengo competencias como ayudante del sheriff y las pienso utilizar. Me voy a ocupar de ese pequeño vándalo peludo que está ahí arriba, y lo haré yo solo si es necesario. Vosotros, amigos, os podéis ir a casa si es lo que queréis.

—Pare, reverendo —dijo el gerente del motel—, no saque las uñas. Todos vamos con usted.

—Eso es —afirmó el administrador del rancho de alubias.

—¿Y qué es lo que tienes en mente hacer cuando le cojamos, Dudley? —preguntó su hermano.

El obispo sonrió y, de manera suave y cautelosa, y se tocó la cara achicharrada.

—Bueno, primero agarraré los alicates y le extraeré un par de uñas de los pies. Luego, las muelas. Después le voy a preguntar donde está Seldom Seen y ese doctor Sarvis, y también la pequeña furcia que llevan con ellos. Podríamos tenerlos a los cuatro bajo la Ley Mann[22], ahora que lo pienso: han cruzado la frontera estatal con propósitos inmorales. Entonces entregaremos a todo el grupo y no habremos necesitado ni departamento del sheriff ni policía estatal. Yo hoy no tengo otra cosa que hacer. ¿Estáis conmigo, amigos?

Todos asintieron con la cabeza, excepto su hermano.

—¿Tú qué dices?

—Yo voy —dijo—. Alguien tiene que controlarte, J. Dudley, o lo próximo que sabremos es que te ascienden a gobernador.

Todos sonrieron, incluido el mismo reverendo.

—Para eso ya habrá tiempo. Ahora hagamos salir al conejo de detrás de su mata.

Volvieron a montar en sus vehículos y avanzaron tal y como habían planeado. Cuando estaban a una milla de su objetivo, Love paró y salió del auto. Los demás hicieron lo mismo. Todos iban bien armados: llevaban pistolas, carabinas y escopetas. Love dio sus ordenes y el equipo se dispersó lateralmente hacia las los laderas de la cresta. Se acercó los prismáticos para controlar a la presa pero la elevación del terreno impedía la observación directa. Miró a los lados; sus hombres estaban listos, y le prestaban atención. Hizo un movimiento hacia delante con el brazo derecho, la señal del jefe de grupo para avanzar. Todos comenzaron a caminar agachados, manteniéndose a cubierto tras los enebros y pinos mientras portaban sus armas delante con ambos brazos. Sam, el hermano del reverendo, se mantenía junto a él: donde iba uno iba otro.

Un mediodía con un calor de justicia en el Condado de San Juan. En la parte sudeste del cielo, unas nubes tronaban y no sólo eran decorativas, la luz del sol resplandecía sobre la piedra, los árboles y las hojas con forma de bayoneta de las yucas. Ninguno de ellos se fijaba en las caléndulas del desierto, las Aster purpura, los girasoles «oreja de burro» en flor por todas partes, sobre las cuencas arenosas de las rocas. El equipo tenía cosas mejores que hacer.

—¿Te has tomado la digitalina hoy, Dudley?

—Sí, me he tomado la digestina hoy, Sam.

—Sólo he preguntado.

—Vale. Pues cállate ya.

El reverendo Love introdujo un cartucho en la recámara de su carabina y bajó el martillo. Se estaba divirtiendo; no se sentía tan bien desde las operaciones de limpieza en Okinawa. Por entonces él era el teniente Love, jefe de sección, estrella de bronce, y se forjaba un buen historial de guerra que después le sería útil. Con el corazón dilatado, el obispo casi sintió por un momento un atisbo de compasión por el japo atrapado, ese perdedor que estaba ahí arriba donde la tierra termina, encogido de miedo tras su jeep, con el pantalón cagado del miedo.

El equipo de Búsqueda y Rescate avanzaba tácticamente, con dos de sus miembros adelantados y el resto listo para proporcionar fuego de cobertura si era necesario. Pero desde la posición del fugitivo no hubo disparos. El equipo avanzaba agachándose, la cresta se encontraba a menos de cuatrocientas yardas y los arboles estaban diseminados. Los seis hombres se iban deslizando sin perderse de vista unos a otros, paraban, esperaban, escuchaban.

—He oído un motor —dijo el hermano.

—Eso no es posible, Sam —replicó el obispo. Quería utilizar sus prismáticos, pero estaba tan cerca del enemigo que dudó en bajar el arma—. Yo no oigo nada.

Escucharon con atención. No había sonido alguno, absolutamente nada salvo la leve brisa que acariciaba las ramas de los enebros y el gorjeo ocasional e irrelevante de los pájaros.

—Yo creo que lo he oído —insistió el hermano—. ¿Dices que está detrás de ese último árbol?

—Eso es.

—No veo el jeep.

—Está allí. No te preocupes por eso.

El reverendo miró a sus hombres a izquierda y derecha. Ellos esperaban, observándolo. Todos sudaban, todos tenían caras enrojecidas y decididas. El obispo se giró hacia la punta de la cresta, el último enebro, que se ocultaba entre los demás árboles y que era poco visible desde donde se encontraba. Se ahuecó las manos alrededor de la boca y gritó:

—¡Eh, ahí arriba! Rudolf o como quiera que te llames, ¿me oyes?

No hubo más respuesta que el aire pasajero, el rumor distante de los arrendajos piñoneros y el suave ululato de un búho cornudo abajo, más allá de la cresta.

El reverendo chilló de nuevo.

—Será mejor que vengas aquí abajo, Rudolf. Somos seis. Contesta o disparamos.

Esperó.

No hubo respuesta, excepto una segunda burla inútil del búho.

El reverendo amartilló su arma y dirigió un gesto afirmativo con la cabeza a sus hombres. Apuntaron y dispararon, todos menos el hermano, hacia la zona del enebro alto, que se sacudió de manera evidente con las ráfagas de casquillos y balas.

El reverendo levantó la mano.

—¡Alto el fuego!

El eco de la artillería se iba alejando, rodando por el pliegue monoclinal y cruzando el Valle de los Dioses y se extinguía contra los muros y promontorios de la meseta a cinco, diez, veinte millas de distancia.

—¿Rudolf? —gritó el reverendo—. ¿Vas a bajar?

Esperó. Ninguna respuesta, sólo los pájaros.

—Cúbreme —ordenó a su hermano—. Voy a arrancar a ese demonio de ahí.

—Voy contigo.

—Quédate aquí.

Y susurró:

—Es una orden.

—No me vengas con gilipolleces, Dudley. Voy contigo.

El reverendo Love escupió al suelo.

—De acuerdo, Sam. Vas a conseguir que te maten.

—Cubridnos —gritó a los otros cuatro—. ¡Vamos! —dijo a su hermano.

Se fueron ocultando de árbol en árbol por la última pendiente y se pusieron a cubierto tumbados tras una roca desde la que se veía el último árbol, la cresta del barranco.

Ahí no había nadie.

No se sabía cómo, pero se había ido. Rudolf había desaparecido. El jeep también había desaparecido. No quedaba nada más que el enebro solitario, una placa de arenisca quebrada cerca de su base, unas cuantas manchas de grasa y algunas astillas de acero esparcidas por el suelo.

—Aquí no está —dijo el hermano.

—No es posible.

—Ni siquiera está el jeep.

—Ya lo veo. No estoy ciego, maldita sea.

El reverendo Love se levantó sobre las rodillas y se quedó mirando hacia la categórica, definida, casi tangible y casi palpable presencia de nada. El sudor le chorreaba por la nariz.

—Pero no es posible.

Caminaron hasta el borde y miraron más allá. Lo único que veían era lo que ahí había: el banco de piedra desnuda unos cien pies más abajo, las tierras baldías corroídas, los barrancos, los cauces que drenan sus áridos lechos de arena y escombros hacia Comb Wash, más allá la elevada y escarpada fachada de Comb Ridge y tras ella las montañas.

Sam sonrió a su hermano.

—Bueno, ¿gobernador…?

—Cállate. Estoy intentando pensar.

—Siempre hay una primera vez.

—Cállate. Agáchate aquí en la sombra y averigüemos qué ha pasado.

—A lo mejor ahora llamarás al sheriff.

El obispo Love arrancó una brizna de hierba y se la puso entre los dientes. De cuclillas sobre sus muslos gordos, arañaba el suelo con un palo.

—Llamaré al sheriff cuando pille a ese bastardo —dijo—. A él y a su malvada pandilla. Será entonces cuando llame al sheriff, y no antes.

—Vale, muy bien. Atrapémosles. ¿Cómo?

El reverendo entrecerró los ojos por el sol, frunció el ceño hacia su hermano, volvió a mirar el árbol y de nuevo al suelo pedregoso bajo sus pies. Masticaba, arañaba y pensaba.

—Estoy en ello.

El vapor ascendía desde el café como una espiral, dibujando la forma, efímera pero clara, de un signo de interrogación. La pregunta no era la más práctica —¿van armados?—. La pregunta era: ¿Se mantendrá el esfínter cerrado hasta que salga de aquí libre de cargos?