14. Trabajando en el ferrocarril

Hayduke se movía con precaución en la oscuridad, en la luz de apagado azul.

—Todo el mundo en pie, vamos, todo el mundo arriba, guárdense las pollas y pónganse los calcetines. Moved el culo, en pie…

La vieja luna colgaba en el oeste.

—Dios santo, este hombre esta loco —pensó ella—. Realmente es un psicópata.

—¿Qué hora es? —murmuró alguien, Doc metido en su saco de dormir.

—Las cuatro según las estrellas —respondió Hayduke—. Una hora para el amanecer.

Ella se dio la vuelta y abrió los ojos. Vio al capitán Smith acuclillado junto a la cocina de acampada Coleman, sintió el crepitar de las salchichas en la sartén, el aroma del café del cowboy.

Hayduke, con una taza humeante en una mano, estaba dándole con la punta de hierro de su bota de escalar en el hombro a Doc:

—Vamos, Doc, mueve el culo.

—Déjalo en paz —le dijo ella—, ya me ocupo yo.

Bonnie se salió de su propio saco, se puso los pantalones y las botas, se llegó al saco de Doc. Bien envuelto en su lujoso saco de plumas de oca (que podía quedar unido mediante una cremallera al de Bonnie para formar un saco de matrimonio, aunque esta vez no lo habían hecho así) no parecía tener la más mínima intención de levantarse, de afrontar la realidad. Bonnie sabía por qué.

Abrió la capucha de nylon del saco. Él la miró a ella a la luz de las estrellas. Los ojos inyectados en sangre parecían más pequeños y opacos sin el amparo de los vidrios de las gafas. La nariz había perdido su brillo. Pero aun así sonreía.

Ella posó un beso cariñoso en sus labios, le pellizcó la nariz, le dio un mordisquito en el lóbulo de una oreja.

—Vamos, Doc, te quiero aún, no seas tonto, te querré siempre, supongo. ¿Cómo podría dejar de hacerlo?

—Toda niñita necesita de un papá.

Sus palabras se transformaron en vapor en el aire gélido. Sacó uno de sus brazos del saco y la abrazó.

Consciente de que Hayduke y Smith los estaban mirando, ella le devolvió el abrazo y le volvió a besar.

—Levántate ya, Doc —le susurró al oído—, no podemos volar ningún puente sin ti.

Salió por fin del saco, gateando lenta, pesada, torpemente, sosteniendo con una mano una gran erección.

—Sería una vergüenza desaprovechar esto —dijo. Se puso en pie al fin, balanceándose un poco sobre sus ancas, un abultado oso hecho hombre en calzoncillos térmicos.

—Más tarde.

—Puede que no haya un más tarde.

—Oh, venga ya. Ponte los pantalones.

—Una vez más en vuestros pantalones, amigos —los encontró, se los puso, y fue a orinar, descalzo sobre la arena fría. Bonnie sorbió su café en la mesa de picnic, con escalofríos a pesar de que llevaba puesto el suéter. Hayduke y Smith estaban ocupados volviendo a cargar el vehículo, acomodando el equipaje y la carga. El plan, de momento, parecía necesitar que tanto la furgona de Doc como el jeep de Hayduke se desplazaran al lugar del objetivo. La camioneta de Smith se quedaría allí, cargada y lista.

El capitán Smith, el viejo Seldom Seen, no parecía el mismo tipo jovial de siempre. Parecía pensativo, con una expresión tras la que resultaba difícil reconocerle. Pero Bonnie lo conocía: sabía a qué se debía. Como Doc, Smith tendía a padecer escrúpulos. Eso no resultaba demasiado útil en trabajos como el que iban a llevar a cabo. Bonnie quería estar cerca de él, como había hecho con Doc, y susurrarle al oído para tranquilizarlo.

En cuanto a George Hayduke, a Bonnie le bastaba mirar a ese gorila peludo para que se le revolviese el estómago. Treinta minutos más tarde ella iba alegre, conduciendo en la oscuridad con Doc y Smith a su lado, y consciente de que Hayduke, en su jeep, estaba siguiéndolos, comiéndose su estela de polvo.

Echó un vistazo al firmamento adelantando la cara hasta el volante para ver una estrella, sola y brillante, sobre el terciopelo violeta del sudeste. Las palabras le llegaron de ningún sitio: «Qué extraño el valor que me das, estrella solitaria».

—Toma el cruce donde diga Kaibito —dijo Smith. Lo hizo. Tomaron la nueva vía de asfalto a ochenta por hora, dejando bastante atrás él jeep de Hayduke. Sólo las luces amarillas de sus faros disminuyéndose, vistos por el espejo retrovisor, les avisaban de su presencia. Pronto lo perderían. Estaban solos a las cinco de la mañana en una autovía del desierto, dirigiéndose al oeste a través de la oscuridad.

No tenemos por qué hacerlo, pensó ella. Podríamos escapar de ese lunático de atrás, volver a una vida decente, respetuosa con la ley y con algún tipo de futuro. El viento soplaba suavemente: el gran auto perforaba silenciosamente el telón de la noche, guiado por la cuádruple luz de sus potentes faros. Tras ellos, sobre el borde de Black Mesa, apareció el primer vestigio opalescente del amanecer, anunciado por el deslizamiento de un meteoro que caía entre llamas y vapor a través de un cielo fatídico.

Siguieron adelante, en dirección a sus problemas. Las luces del tablero de instrumentos iluminaban tres rostros somnolientos y solemnes: la cara torva de Doc, pensó ella, barbuda, con los ojos rojos y la frente llena de arrugas; la cara de Seldom Seen Smith, domésticamente hogareña e incorregiblemente bucólica, y la mía propia en estos perfiles très élégants, la clásica grandeza que suele sacar a los hombres de quicio. Sí, seguro.

—Todo recto de nuevo, querida, una milla más —murmuró Smith—. Cuidado con aquellos caballos.

—¿Caballos? ¿Qué caballos?

Frenazo. La estridencia de los neumáticos. Dos toneladas de armadura férrea, carne y dinamita zigzagueando como una sombra en el asfalto para esquivar a una manada de ponis. Asombrados ojos grandes brillaban en la oscuridad: ponis de camuflaje, puras sangres indios desnutridos que pastaban en la poca hierba, entre latas y matojos de conejo.

Doc suspiró, Smith se quejó.

—Espero no haber asustado a nadie —dijo ella.

—Joder no —dijo Smith— sólo se me ha subido el agujero del culo al estómago, eso es todo.

—Es que no ves a esos animales hasta que los tienes encima —explicó ella.

—Eso es —dijo Smith—, quizá por eso han puesto en las últimas dos millas tantas señales de Atención a los Animales en las Próximas Veinte Millas.

—Estoy conduciendo bastante bien —dijo ella.

—Malditos salvajes pieles rojas —dijo Doc—. Demasiado tacaños para hacer gasto en vallas. ¿Por qué tenemos que pagarles subvenciones? No puedes esperar que esos aborígenes hagan nada a derechas.

—Eso es —dijo Smith—. Tuerce allí, en ese camino de arena donde pone «Shonto, 35 millas».

Cogieron por el camino de arena cuyo piso era como el de una tabla de lavar. Diminutas luces azules aparecían en el horizonte: las vías del ferrocarril todo automatizado eléctricamente de BM & LP.

La oscuridad aún los rodeaba. No podían ver mucho pero la carretera seguía, rodeada de matojos, unas pocas estrellas y las luces azules. Algo parecido a un túnel apareció ante ellos.

—Bueno, esas son las vías. Enseguida que cruces el paso a nivel, gira a la izquierda.

Eso es lo que hizo, dejó la carretera de Shonto y se metió por un sendero arenoso.

—Pisa a fondo, aquí la arena es profunda —dijo Smith.

El auto gimió, las ruedas giraron velozmente resbalando y hundiéndose en la arena, salpicando arena al avanzar costosamente, olas de arena que acababan a los pies de los cactus y de la maleza.

—Bien hecho, querida —dijo Smith—. Sigue así todo lo que puedas, eso es, ahora allá delante, ¿ves aquella bifurcación?, para allí, desde allí es desde donde tenemos que empezar a caminar.

Lo hizo. Apagó las luces, calló el motor (un olor a motor recalentado en el aire) se bajaron y contemplaron el amanecer arrojándose sobre ellos, iluminadas nubes violetas que se elevaban en el este.

—¿Dónde estamos?

—A una milla del puente. Señalamos este punto el otro día. El auto queda fuera de la vista de las vías del tren y no hay una chabola en cinco millas. No hay nadie por los alrededores salvo las ratas canguro y los lagartos de desierto.

Pausa. En el silencio del desierto, bajo el cielo aún tachonado de estrellas y tintado con los rayos del sol inminente, se miraron —tres pequeños y temerosos mortales— los unos a los otros. El monstruo aún no había aparecido. Todavía quedaba tiempo para una reflexión sobria, ordenada, decorosa, sana, todas las cosas buenas y decentes, ¡por el amor de Cristo!

Se observaron unos a otros, sonrisas temblorosas en sus labios. Cada cual esperaba que alguno de los otros dijese algo sensato. Pero ninguno quiso ser el primero.

Doc Sarvis sonrió ampliamente y abrió de par en par sus gordos brazos.

—Abrazo, compañeros[14]. Venid a mí.

Se le acercaron y fueron abrazados ambos —la exiliada judía, el mormón paria— por aquellos vastos tentáculos episcopalianos libertarios anarcosindicalistas.

—Arriba ese ánimo —le susurró—. Vamos a enfrentarnos al Poder Eléctrico y vamos a destrozarle las zarpas. Seremos héroes y alcanzaremos la gloria.

Ella se apoyó contra su inmenso pecho caliente:

—Sí —le dijo, luchando contra el frío y el miedo—, estás en lo cierto.

—¿Por qué cojones no? —dijo el capitán Smith.

A trabajar. Smith y Sarvis llevaron cada uno una carga del mejor Du Pont sobre sus hombros y se dirigieron al oeste por la arena. Bonnie los seguía con las cantimploras, el pico y la pala, tocada por el sombrero de ala ancha de la Garbo.

De algún recodo de la oscuridad, sobre la duna, les llegó el lamento del jeep del demonio que les seguía. Los alcanzó cerca del puente.

—¡Camaradas Ya-ta-Hay!

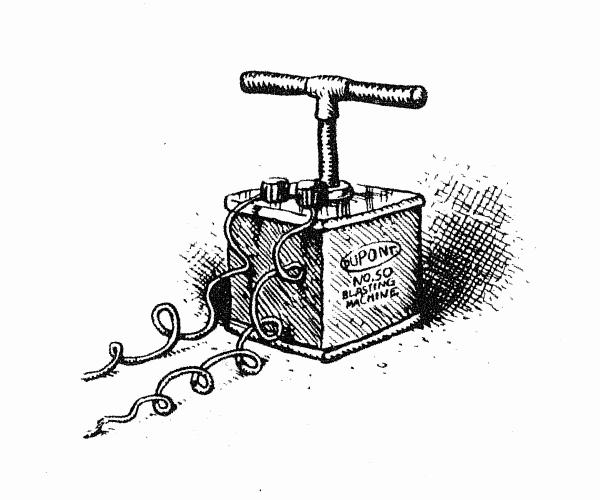

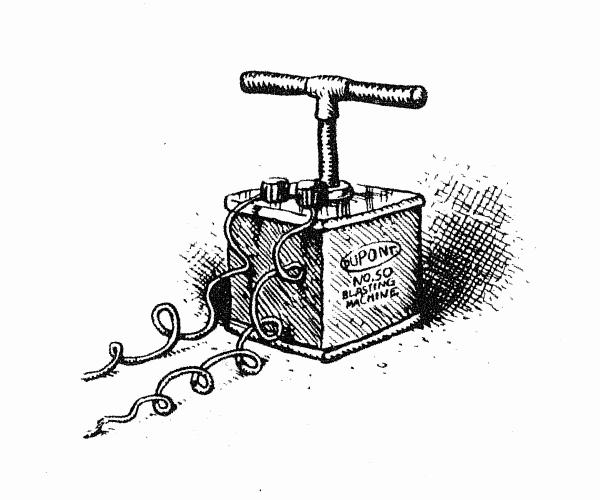

Sonriendo como un chiquillo en la noche de Halloween, Hayduke se unió al grupo. Llevaba todo lo necesario: los cargadores, bobinas de cable, el detonador (Du Pont número 50, el más fiable caballo ganador, con la manivela que había que empujar hacia abajo). Moviéndose pesadamente sobre la arena a la luz crepuscular del amanecer, se detuvo donde los demás se habían detenido y los cuatro se quedaron mirando su primer objetivo.

El puente tenía una estructura muy básica, cuarenta pies de largo, con soportes de acero revestido de cemento, apoyado en una de las paredes del cañón por uno de sus extremos: desde el puente había un salto de unos doscientos pies. Abajo, en el frío y la oscuridad del fondo, entre las rocas esparcidas y sobre las esponjosas arenas movedizas, un manchón de agua brillaba como una lata, reflejando los rayos últimos de las estrellas. Allí crecían unos sauces, unos álamos raquíticos y unas melenas de hierbajos y berros. Nada se movía allá abajo, ningún signo de vida animal, aunque el hedor de las ovejas resultaba inconfundible.

Más allá del puente las vías hacían una curva desapareciendo de la vista a través de un profundo corte en la cresta. Desde allí la banda apenas podía ver media milla de camino en aquella dirección.

—Bueno, mirones —dijo Hayduke—. Bonnie, te subes a aquel bancal —y lo señaló—, en el otro lado, llévate estos binoculares. Doc…

Bonnie dijo:

—Dijiste que el tren no llegaría hasta las ocho.

—Aha, eso es, ¿pero has pensado en eso? Puede que un equipo de la empresa vaya delante con una vagoneta, ruidosos hijos de puta, por delante del tren, vigilando, ¿no? Tendremos que avistarlos, así que allá te subes, y no te duermas. Doc, ¿por qué no te vas tú hacia el otro lado y te acomodas a gusto bajo un cedro? El capitán Smith y yo nos ocuparemos del trabajo sucio.

—Siempre os toca a vosotros el trabajo sucio —masculló Bonnie.

Hayduke sonrió como un puma.

—No empieces a lamentarte, Abbzug. Tengo para ti preparada una tarea especial, maldita sea, aquí en mis brazos. —Puso en el suelo el detonador.

—¿Por qué estaremos haciendo esto? —preguntó algo. No fue Doc. No fue Smith.

—No te olvides de los sprays de pintura —él le alcanzó las latas.

—¿Por qué? —preguntó ella de nuevo.

—Porque —explicó pacientemente Hayduke una vez más—, porque alguien tiene que hacerlo. Esa es la razón.

Silencio. El sol siguió su curso.

Doc se dirigió a su colina, dejando huellas en la arena de la duna como si estuviese caminando por la nieve. Bonnie trepó el alambrado público y se dirigió con sus sprays a las vigas del puente, en su trayecto hacia el otro lado.

Hayduke y Smith se quedaron escuchando el silencio de la mañana. Vieron cómo crecía la intensidad de la luz por la parte oriental del cielo. Un lagarto se escurrió entre la maleza de un roble cercano, el único sonido. Cuando los otros dos alcanzaron sus posiciones y emitieron sus señales, Hayduke y Smith cogieron tenazas, pico y pala, y se fueron a trabajar. Habiendo inspeccionado el objetivo dos días antes, tenían una idea bastante clara de lo que tenían que hacer.

Primero cortaron la alambrada. Luego cavaron en la piedra acumulada bajo la traviesa más cercana al puente, por el lado por el que estaba previsto que viniera el tren. Cuando consiguieron tener un agujero en el que cabía una caja de manzanas, Hayduke consultó su guía de instrucción de demoliciones (GTA 1-10-9), un ejemplar manejable, de bolsillo, envuelto en plástico que se había traído, material curricular previo, de las Fuerzas Especiales. Revisó la fórmula: un kilo es igual a 2,20 libras, si queremos tres cargas de 1,25 kilos necesitamos tres libras por cada carga para ir sobre seguro.

—Vale Seldom —dijo—, la excavación ya es suficientemente grande, cava otra cinco traviesas más allá. Yo meteré la carga aquí.

Hayduke bajó de la zona de raíles, de vuelta a las cajas que esperaban en la duna. Abrió la primera de ellas —Du Pont normal, 60 por ciento de nitroglicerina, velocidad de 18.200 pies por segundo, acción rápida—. Retiró seis cartuchos, unos palos entubados de ocho pulgadas de largo y ocho onzas de peso, envueltos en papel vegetal. Practicó un agujero en uno con el mango —material aislante— de sus tenazas, e insertó una carga explosiva (eléctrica) en el agujero, y luego anudó los hilos de la parte baja de la cápsula. Luego unió los seis tubos en un racimo, dejando en el centro el primer cartucho. La carga estaba lista. La colocó solemnemente en el agujero bajo la primera traviesa, agregando el cable de conexión a la parte baja (todos los cables aislados) y volvió a llenar el agujero con las piedras, cubriéndolo, escondiendo la carga. Sólo los cables estaban a la intemperie, enroscados en sus fundas rojas y amarillas, brillando en el lecho de las vías. Los fue metiendo bajo los raíles donde sólo un observador atento que fuera a pie podría descubrirlos.

Miró a los vigías. Bonnie seguía en la parte occidental del puente, mirando la curva de las vías hacia oeste y norte. Él miró al este, donde Doc estaba apoyado en el tronco del cedro encima del bancal, fumándose su cigarro, y asintiendo con tranquilidad. Todo despejado.

Hayduke preparó la segunda carga tal y como había hecho con la primera, y la llevó hasta el segundo agujero que Seldom Seen ya había terminado. Juntos hicieron el tercer agujero, diez traviesas más allá del puente.

—¿Por qué no nos limitamos a volar el puente? —dijo Smith.

—Lo haremos —dijo Hayduke—. Pero los puentes son difíciles, lleva mucho tiempo, un montón de energía. Creo que lo que nos conviene es asegurar lo del tren primero.

—¿El tren viene de allí?

—Eso es. Baja la colina desde Black Mesa, cargado con el carbón. Ochenta vagones con cien toneladas cada uno. Volamos el camino justo delante de la locomotora y toda la carga se va donde las latas al fondo del cañón, con el puente o sin él.

—¿Toda ella?

—Probablemente. Por lo menos nos aseguramos de cargarnos el motor, eso es lo más caro. Eso les joderá bastante, a la Pacific Gas and Electric, a la vieja Arizona Public Service, van a quedar muy jodidos. Nuestro nombre será maldecido en los circuitos eléctricos.

—Ese es un buen nombre para sus circuitos.

El sol se elevó, un perfecto asterisco de fuego. Hayduke y Smith estaban ya sudando. Tercer agujero terminado. Hayduke se encargó de colocar la tercera carga, de cubrirla y esconderla. Un momento de descanso, se sonrieron el uno al otro, blancas sonrisas sobre rostros sudorosos.

—¿Qué coño te hace sonreír ahora, Seldom?

—Estoy cagado de miedo. Y tú ¿de qué coño te ríes tú?

—Por lo mismo, compadre[15]. ¿No has oído una lechuza?

La cara de Bonnie Abbzug se había girado en dirección a ellos, movía los brazos. Doc Sarvis también había hecho saltar la alarma.

—Deponed las armas. Todo el mundo fuera.

Hayduke colocó el cableado de la tercera carga fuera de la vista mientras Smith acarreaba pala y pico hacia las dunas. Hayduke revisó su trabajo, buscando algún fallo, pero todo parecía perfectamente oculto. Cargó con sus herramientas, dejando huellas de grasa por todas partes. No podían ayudarle. Se echó al suelo y esperó, aguzando el oído hasta escuchar el zumbido de un auto eléctrico que llegaba por la grada. Hayduke echó un vistazo, vio la cabina amarilla sobre ruedas, ventanas abiertas, tres hombres sentados dentro, uno de ellos estaba asomado revisando los raíles.

Bonnie y Doc se habían agazapado tras unos arbustos. Bonnie, con el vientre en la arena, vio el auto ir en su dirección, cruzando el puente, se detuvo en mitad del puente un momento y reemprendió la marcha de nuevo pasando por el profundo corte que había bajo ella (sonidos de risas) y tomando la curva, arrancando chispas eléctricas de las vías de la intersección, hasta que el motor se fue apagando en el silencio, fuera de su vista, fuera de su oído. Se habían ido.

La tripulación de los de la máquina se había detenido en el puente, ella se dio cuenta enseguida, al mirar los graffiti de estilo art-nouveau que había estampado en el cemento de los pilares, escritura decorativa en letras rojas y negras que decían: «CUSTER LLEVA UNA CAMISA DE FLECHA. PODER ROJO».

Ella se desabotonó el suéter cuando el sol empezó a apretar, se puso las gafas de sol y se ajustó su enorme sombrero. Garbo en el turno de guardia. Vio que Hayduke salía de la zona oculta, llevando algo que parecía un gran carrete de metal. Rechoncho y poderoso parecía más que nunca un mono antropoide. Darwin llevaba razón. Seldom Seen Smith se le unió, delgado y alto. Mutación: la vastedad de la piscina genética, las infinitas variables de combinación y permutación. ¿Quién, se preguntó vagamente, será el padre de mis hijos? No vio en las proximidades ningún candidato apetecible.

Vio a Hayduke arrodillado sobre las vías, vio el resplandor fulgurante de la hoja de su cuchillo en su mano, lo vio cortar y armar la conexión de los cables desenvainados. Hayduke empalmaba las puntas de los cables de las cápsulas explosivas al cableado de ignición, creando un circuito cerrado con cuatro cargas independientes. Luego procedió a desenrollar el cable de alimentación desde el puente, a lo largo del cañón hasta algún lugar lo suficientemente lejano del punto de explosión, tras una roca. Dejó allí la bobina y siguió el camino de los cables de vuelta a las vías, para ocultarlos a la vista —a la vista de cualquiera que viniera del este—. En las vías fue escondiendo los cables expuestos, atándolos a la parte interior de la barandilla.

Ella lo vio hablando con Smith, vio que Smith le golpeaba sin mucha fuerza las costillas, vio cómo se agarraban de los hombros, como dos luchadores de sumo. Había algo en la manera que tenían de sonreírse uno al otro, en la manera en que se trataban, que la ofendía y le resultaba insoportable. Todos los hombres, de corazón, pensó ella, o debería decir de culo, son en el fondo unos maricas. El modo en que los jugadores de baloncesto se palmean el culo los unos a los otros, corriendo por el campo o cuando se agrupan en los tiempos muertos. El quarterback griego y el central nervioso. Maricones como palomos cojos. Aunque por supuesto ninguno de ellos iba a tener nunca la decencia, la honestidad o el valor de admitirlo. Y por supuesto que todos ellos harían piña contra las mujeres. Cerdos. ¿Quién los necesitaba? Miró atentamente a los dos patanes de allá abajo, examinándolos uno por uno. Un par de payasos. Más maricones que las almejas. Al menos Doc tenía algo de dignidad. No demasiada. Y por cierto, ¿dónde estaba Doc? Ella lo buscó, lo buscó bastante rato, hasta que por fin dio con él a la sombra de un árbol, la cabeza gacha, dormido de pie. Jesucristo, pensó ella, esto de ser anarquista criminal es un aburrimiento.

Su nombre surgió a la luz del sol. Rostros que la miraban. Ese temblor bisilábico alzándose en el aire, esparciéndose: ¡Bonnie!

Hayduke, Doc y Bonnie reunidos en torno a la bobina del cable. Smith trababa en el puente. Hayduke cortaba los cables mientras Doc y Bonnie miraban, había que pelar dos pulgadas de plástico aislante de los brillantes hilos de cobre.

—Estos cabrones —explicaba—. Van aquí —los colocó en las dos terminales del detonador—. Este pequeño cabrón —llevó el extremo de los cables hacia el mango del detonador—, van aquí, así —los enrolló hasta el final—. Cuando los cables estén conectados a las terminales y tú aprietes fuerte, tan fuerte como puedas, no temas cargarte la máquina, no vas a cargártela, sólo trata de llevar la manivela hasta el fondo del todo, enviarás una corriente a través del circuito, y ese jugo pondrá en marcha las cápsulas. Las cápsulas detonarán a los cebadores y los cebadores detonarán las cápsulas y, bueno, ya lo verás. Pero tienes que apretar fuerte, hasta el fondo, como si estuvieras arrancando de la pared un teléfono pasado de moda. Si no empujas lo suficientemente fuerte no estarás enviando ninguna señal.

Miró a Bonnie.

—¿Me estás escuchando, Abbzug?

—Sí, Hayduke, te estoy escuchando.

—¿Qué he dicho?

—Oye, Hayduke, tengo un máster en literatura francesa. Nunca me expulsaron de la universidad como a alguna gente de por aquí cuyos nombres podría mencionar aunque no voy a mencionarlos, aunque ellos estuvieran a tiro de piedra.

—Vale pues, inténtalo —desatornilló las cápsulas de los terminales de la máquina y puso las yemas de los dedos en su lugar—. Vamos, aprieta todo lo que puedas, dame una descarga.

Bonnie cogió la manivela y empujó hacia abajo, hasta que la manivela llegó hasta la caja de madera.

—He sentido un hormigueo —dijo Hayduke—. Un hormigueo sólo. Inténtalo de nuevo. Golpea hacia abajo, hasta el fondo.

Ella subió la manivela, tomó aire y empujó hacia abajo. Cuando la manivela llegó a la caja la mano de Hayduke se retiró de inmediato expulsada por un galvánico reflejo.

—Eso está mejor. Lo he sentido esta vez. Vale, Bonnie, ¿estás segura de que quieres ser la artificiera de esta operación?

—Alguien tiene que hacerlo.

—Doc puede quedarse aquí, comprobar que todo va bien, ayudarte. Yo estaré donde pueda ver cómo llega el tren. Cuando esté en el punto justo te haré una señal, así —elevó un brazo y se quedó quieto—. Cuando alce el brazo te colocas sobre la manivela del detonador. No dejes de mirarme. Cuando baje el brazo —entonces dejó caer el brazo—, empujas hacia abajo, ¡fuerte!

—¿Y entonces qué?

—Entonces nos iremos cagando leches de aquí. Tú y Doc os montáis en la furgona, Smith y yo cogeremos el jeep. Tendremos que estar a una hora de aquí cuando manden los aviones, así que durante una hora conduce como si te persiguiera el demonio, entonces párate debajo de un árbol donde sea y espera que llegue la tarde. Coge la vieja carretera a Shonto. Esta noche nos encontramos en Betatakin para celebrar nuestra victoria. Ni miréis los aviones del cielo. Las caras blancas se ven perfectamente desde el aire. Os tenéis que comportar como si nada, mantened la calma, si alguien os dirige la palabra sois turistas. Doc, tú ponte tus bermudas.

—No las he traído, George, pero me las arreglaré.

—Y tú déjate puestas las gafas de sol, no dejes que los indios vean cualquier perturbación en esa mirada.

—Tranquilo —dijo Bonnie—. ¿Dónde está el baño? —y desapareció rumbo a unas dunas.

Doc parecía abatido mientras ella se alejaba.

—¿Algo va mal? —preguntó Hayduke.

—Nada.

—Pareces enfermo, Doc.

Doc sonrió, se encogió de hombros.

—Una pequeña rosa negra me está complicando la vida.

—¿Te refieres a ella? ¿Quieres que hablemos de eso ahora?

—Quizá más tarde —dijo Doc. Y regresó a su puesto de vigilante.

Hayduke se unió a Smith en el puente, trabajando con el pico y la pala en los pilares.

—Esto es trabajo de esclavos, George.

—Lo sé —dijo Hayduke—. Necesitaríamos un martillo neumático y un compresor como tiene todo el mundo. Debemos estudiar mejor el proyecto. —Se apoyaron en sus herramientas y contemplaron el resultado de su trabajo. Parecía, en aquel momento, que harían falta dos semanas de duro trabajo para cavar hoyos lo suficientemente grandes entre los pilares y la pared del cañón. Hayduke decidió intentar una táctica más simple si bien menos certera.

—Trataremos de cortar las vigas —dijo—. Justo allí donde están las juntas. Olvidémonos de los pilares, no tenemos tiempo —le echó un vistazo a su reloj—. Nos queda aún media hora si el tren no viene adelantado —miró arriba, donde estaba Doc, sin novedad—. ¿Dónde estaba Bonnie?, ¿de vuelta a la máquina detonadora, practicando? ¿Y quién sabía cuánta corriente parásita —ponte a calcularlo— podría correr por estos raíles? Todo era eléctrico. Cincuenta mil voltios sobre sus cabezas. Aire iónico. ¡Jesucristo! Deberíamos haber usado una combustión lenta. Pero hubiéramos necesitado de más tiempo. Sigamos con el plan.

Sabía que había dejado los cables del detonador desenganchados de éste, pero hasta un niño podía volver a engancharlos, no digamos Bonnie. ¿Dónde se había metido esa maldita mujer?

Nervios, nervios. Se subió a las vías y desconectó la conducción del cableado interrumpiendo el circuito. Eso lo hizo sentir un poco mejor. Había tres vidas humanas en los alrededores. Cuatro si contaba la suya y la metía en la cuenta. Tendría que haberse encargado de todo aquello él solo, con Smith como máximo. Doc y Bonnie, dos cándidos… Haberlos traído, ese había sido el gran error.

Era mejor darse prisa.

—¿Cuántas? —le estaba diciendo Smith.

¿Cuántas? Ah sí, las vigas. Por lo menos dos pies de alto en la red. Tendrían que haber pensado en todo esto antes. Una pulgada de espesor. Lo consultó con su cuaderno: 9,0 libras. Las bridas de un pie de ancho y de —bajó corriendo del puente y las midió con la regla que venía impresa en su cuaderno— setenta y ocho pulgadas exactas de espesor. Volvió a consultar la tabla impresa: 9,0 de la red más 8,0 de las dos bridas dan un total de 17,0 libras de TNT. Para cada viga. Tenemos tres vigas. Eso significa una caja entera y algo más, o, vamos a ver, a menos que yo haya calculado mal y haya metido la pata en alguna parte, vamos a ver, Smith estaba allí esperando, mirándolo, preocupado, Doc preocupado, y la tal Abbzug retozando quién sabe dónde, puta mierda, debería haber usado un limitador de presión, 51,0 libras. TNT. Y un diez por ciento de dinamita. Dinamita normal. 56,1.

—Mejor si traemos dos cajas —dijo.

Fueron a por ellas, las trajeron, las colocaron en el cemento bajo el puente. Hayduke rompió la cinta de sellado, quitó la tapa de la caja y abrió la protección de polietileno. Los cartuchos, elegantes y gruesos en sus envolturas de cera roja, cuidadosamente empaquetados, 102-106 por caja, parecían —sí, definitivamente— lo suficientemente potentes, sensibles a golpes y fricciones, altamente inflamables. Las manos de Hayduke temblaron ligeramente al sacar los cartuchos, en haces, de la caja. Smith se ocupó de abrir la otra caja.

—No me gusta este asunto, George.

—Ya te irás acostumbrando —mintió Hayduke.

—No estoy seguro de querer hacerlo.

—No te culpo por ello. Es peligroso acostumbrarse. Déjame fijar las cargas. Puedes traerte las bolsas del jeep. —Contó las cargas de dinamita, treinta y cuatro en un manojo, más otros cinco para que no fallara la suerte, y los lió todos juntos.

—¿Qué bolsas?

—Hay una docena de bolsas de yute en la parte de delante del jeep, bajo el asiento del copiloto. Las llenaremos de arena para tapar las cargas. ¿Dónde está la caja de cartuchos?

—Está aquí, George —Smith se levantó y desapareció.

Hayduke preparó el primer paquete, atándolo con un nudo en el centro, luego lo pegó a la viga dejando que los extremos de los cables quedasen sueltos. Preparó y colocó la segunda y la tercera cargas. Luego unió a los extremos de los cables los extremos de los cables de explosión. El circuito de nuevo se había completado, salvo por las conexiones finales con la máquina detonadora. Todas las cargas en su sitio. Smith volvió con los sacos. Los llenaron de arena y ocultaron las cargas.

—Listos para explotar —dijo Hayduke.

Bonnie llegó hasta ellos. Smith bajó la voz para decirle:

—¿Estas seguro de que quieres que ella empuje la manivela?

Hayduke vaciló, echándole un vistazo a Bonnie antes de devolverle la mirada a Smith. Sudaba, estaba temblando por la fatiga de los nervios, miraba a uno y a otro. El olor de sus sobacos llenos de pelos en el aire. El olor del miedo.

—Seldom —dijo—, llamémosle democracia.

Smith elevó las cejas.

—¿A quién?

—Democracia. Ya sabes… Participación. Tenemos que darle un papel en esto a Bonnie.

Smith lo miró sin estar seguro de entenderle. El sudor le hacía brillar la parte superior del labio de arriba.

—Bueno —dijo—, no sé.

—Complicidad —añadió Hayduke—. ¿Vale? No podemos arriesgarnos a que haya alguien inocente entre nosotros, ¿lo pillas?

Smith estudió a Hayduke.

—No confías en nadie, eh, colega.

—No todavía. No tan rápido.

Abbzug llegó a ellos como la brisa, el sombrero colgado en la espalda, un halo de sol iluminándole de frente el cabello de color caoba.

—Bueno, vamos allá, hay trabajo que hacer aquí.

—¿No llevas nada en la cabeza? —le preguntó Hayduke.

—Te refieres a esto —dijo Abbzug mostrándole la espalda, donde le colgaba el sombrero.

—¡Tu casco!

—No pierdas los estribos Hayduke. ¿Qué te pasa a ti, qué eres, una especie de paranoide maniaco? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al psiquiatra? Apuesto a que mi psiquiatra le puede al tuyo.

—¿Dónde está?

—No lo sé.

Smith se arrodilló, puso las manos y la oreja en un raíl. Vibraciones solemnes de hierro.

—Hay algo que está llegando, George, seguro, y algo bastante grande.

Un solitario ululato de lechuza les llamó. Miraron a la cresta del bancal donde estaba la silueta de Doc recortada contra el sol de la mañana. Sus dos brazos se habían extendido hacia arriba, las manos se movían como frenéticos pájaros. Los binoculares le colgaban del cuello, y dio la alarma:

—¡Tren!

—¿Lejos? —le gritó Hayduke.

Doc se puso los binoculares, reajustó el foco y estudió el escenario del este. Bajó los prismáticos de nuevo:

—Cinco millas aproximadamente —gritó.

—Vale, vamos allá. Tú —Hayduke le dijo a Bonnie—, ponte esto en la maldita cabeza —le dio su propio casco. Ella se lo puso, le tapaba las orejas—. Vuelve al detonador. Pero no se te ocurra tocarlo hasta que yo no te dé la señal. Y no te salgas de allí hasta que yo te diga que ya es seguro.

Ella lo miró atentamente, los ojos le brillaban de pánico y emoción, una cínica sonrisa en los labios.

—¿Y bien? No te quedes como un pasmarote. Dale.

—Vale, vale, vale, no te excites.

Ella se fue hacia el borde del cañón.

En tanto Seldom estaba juntando todas las herramientas y cargando en sus hombros la dinamita que había sobrado. La caja de cartuchos, los trozos de cable, el rollo de cuerda, los alicates todavía estaban tirados en el hormigón bajo el puente, contra el pilar donde Bonnie había escrito con spray, en vistoso rojo con bordes de negro carbón, la leyenda: «HOKA HEY. HOSKININI CABALGA DE NUEVO».

Una vibración creciente en los raíles, acercándose.

—Vamos.

Doc Sarvis estaba aún en la colina, mirándolos.

—El tren llega —aullaba.

—Baja ya, Doc —le gritó Smith—. Vamos a estallar.

Doc descendió la pendiente con paso pesado, con amplias zancadas a través de la arena, su sombra matutina se alargaba veinte pies, proyectándose libremente sobre robles, nogales y otros organismos vegetales. Una corona de luz ardiente le brillaba tras la cabeza protegida por el casco. Accidente. Dio con la cara en el suelo, botas y pies confundidos, traicionado por un inocente matojo —los demás oyeron una maldición tranquila—. Doc luchó con sus pies de nuevo, vamos, arriba, digno, imperturbable ante el mero contratiempo de casualidad y gravitación.

—Fallugia paradoxa —explicó, limpiándose la arena de sus gafas—. ¿Todo listo?

Por supuesto que no habían elegido el punto adecuado de vigilancia para Hayduke. Así que decidió subirse allí donde Doc había estado —lo hizo rápidamente—. Doc y Smith se unieron a Bonnie en el punto del detonador, Smith para enganchar los cables de ignición y transmitir las señales de Hayduke, Doc para supervisar a Bonnie en los controles.

Bajo la pendiente del borde del cañón, Smith fue cogiendo los extremos de los cables y uniéndolos para que quedaran conectados a la caja, lo hizo rápido, los empalmó rápidamente y quedaron unidos a la terminal.

—Válgame el cielo, Bonnie, todo conectado ya.

—Así es.

—Bien, por la mismísima Holy Moroni, estamos los tres a menos de diez pies de unas cientos de libras de dinamita.

—¿Y?

Hayduke al mismo tiempo estaba avizorando desde arriba de la colina, resbalando y deslizándose por la arena, agarrándose al roble espinoso, al peral lleno de hojas. Consiguió alcanzar la cima gateando como un perro, y miró al este el amplio morro de ojos ciegos y mugido creciente que se encontraba a unas doscientas yardas, avanzando no muy rápido pero firme, por el paso que quedaba bajo él y camino de las primeras tres cargas y del puente.

Miró en dirección a los encargados del detonador, y no vio a nadie. Oh, puta mierda. Entonces Smith emergió detrás de un montículo de arena y le dio la señal de que estaban listos. Hayduke asintió. El tren automático avanzaba, ciego, brutal, poderoso, meciéndose ya en las vías de la curva. Relampagueaban arcos eléctricos mientras que la locomotora tomaba la corriente, subiendo y bajando con acción de resorte sobre la arqueta del motor, recibiendo las sinapsis de la línea eléctrica. Tras el motor venía la masa principal, ochenta vagones cargados de carbón, que iban a entrar en la historia de Page a cuarenta y cinco millas por hora. Lentificado al tomar la curva. Hayduke alzó su brazo.

Los ojos fijos en las quince traviesas del puente, el brazo arriba en posición de guillotina, oyó, olió y sintió al tren pasar bajo él. Cuando vio que el motor llegaba al punto previsto para la explosión, agitó la mano y bajó el brazo, un gesto vigoroso e inconfundible.

Y vio, en el momento en que su mano baja hasta su costado, la cara de un hombre en la ventana abierta en la cabina de la locomotora, un hombre que lo estaba mirando, un joven con un rostro bronceado, alegre, suave, buenos dientes, ojos claros, con una camisa de sarga marrón, uniforme de trabajo, con el cuello desabotonado. Condescendiente con la tradición, como un bravo maquinista, el joven le devuelve a Hayduke su saludo.

El corazón a punto de infarto, el cerebro bloqueado, Hayduke se echó a tierra con las manos sujetándose el cráneo, preparado para que la tierra se moviese, le llegase una ola de arena, proyectiles diversos silbasen cerca de sus oídos, los aromas de la nitroglicerina le ensuciasen la nariz, aguardando el grito que iba a comenzar. La cólera, más que el horror, le había adormecido la mente.

—Mintieron —se dijo—, esos hijos de puta mintieron.

—¿Qué estás esperando?

—No puedo hacerlo —gimió ella.

Smith, veinte yardas más allá, donde no podía ayudarles, los miró, Bonnie parada ante la máquina infernal, Doc Sarvis quieto junto a ella. Ella tenía las garras de la manivela levantada, los nudillos blancos sobre ellas. Sus ojos estaban fuertemente cerrados, apretados de tal manera que en la comisura de cada ojo brillaba como una joya una lágrima.

—Bonnie, aprieta.

—No puedo hacerlo.

—¿Por qué no?

—No lo sé, sólo sé que no puedo.

Doc había vislumbrado el atronador motor pasando por el puente, cruzando la luz del sol que allí pegaba, seguido monótonamente por los oscuros vagones cargados de carbón. Polvillo negro que se elevaba al aire limpio, mientras las vagonetas iban moliendo el acero de los raíles, y un olor a plancha quemada se apropiaba de aquel campo abierto del buen Dios, derrotado por la industria. Doc Sarvis sintió cómo la ira creciente se le atragantaba en el buche.

—¿Vas a poner esa cosa abajo, Bonnie? —su voz se tensaba por la cólera.

—No puedo hacerlo —gimió ella, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Él se colocó justo detrás de ella, ella sintió sus ingles y su vientre presionando en su espalda. Él la rodeó, envolviéndola con sus grandes y sensibles manos de cirujano, que quedaron colocadas sobre las manos de ella, llevándolas a la manivela de la máquina detonadora, y forzándola a empujar hasta el fondo con él, y empujaron el émbolo a través de las bobinas de resistencia hacia el cuello del útero en el vientre mismo de la caja acolchada y… ¡Whaaaam! y ¡BLAAAM!, así permanecieron.

¡Oh no!, ella se dio cuenta, un poco tarde, mientras fragmentos y pedazos y astillas de fuel fósil y materia inorgánica trazaban hiperbólicas parábolas, con fiereza y elegancia, a través del techo celeste sobre sus cabezas: fue siempre su postura favorita.

—Gracias, madam.

Mientras tanto, Hayduke había estado esperando. Vio que nada sucedía. Sus ojos se levantaron primero, y luego su cabeza, buscando la locomotora en pos del puente minado, entrando en la grieta, seguido de su tren de vagones. Suspirando con alivio, empezó a levantarse.

En ese momento las cargas explosionaron. El tren se levantó de los raíles, grandes bolas de hongos de fuego bajo su vientre. Hayduke se cubrió de nuevo mientras trozos de acero, cemento, roca carbón y cable silbaban en sus oídos y ascendían a los cielos. Al mismo tiempo los vagones cargados de carbón, completaban su salto y se tiraban del puente roto. Las vigas cedieron, el puente se hundió como si fuera de plástico fundido y los vagones fueron cayendo uno tras otro —unidos como salchichas— desapareciendo en un rugido de polvo hacia el caos de la garganta.

¿Qué pasaba en el otro lado del puente?

Problemas. Nada sino problemas. La electricidad se había venido abajo y la locomotora no había podido seguir adelante. Ahora iba hacia atrás, impotente, con los frenos bloqueados, hacia un desastre de miles de millones de dólares. Todavía unida a los vagones, la locomotora estaba siendo arrastrada por el peso de todos los vagones que estaban cayendo al cañón.

Hayduke vio al joven, al conductor, ingeniero, monitor lo que fuera, colocándose en la portezuela de la cabina, saliéndose al bordillo que había a un lado de la máquina y saltando. Aterrizó bien, dio unos cuantos pasos para colocarse en el terraplén, y se quedó quieto en la cuneta. Se puso de pie, las manos en las caderas, y fue testigo, como Hayduke, de la destrucción de su tren.

La locomotora se deslizó con las ruedas rígidas chillando por el puente hecho añicos, derribado y caído. Cayó fuera de la vista de los testigos. Hubo un momento de silencio, y luego se escuchó el estruendo de su choque contra el fondo elevándose al cielo.

El cuerpo principal del tren seguía rodando por la grada, fuera de las pistas deformadas, a través de los restos del puente, coche tras coche, repetitivos como una producción en masa, cayendo en el dolor y la confusión del abismo. Nada podía hacerse y ninguno se salvó. Cada vagón, como si fueran ovejas que uno cuenta para dormirse, llegaba hasta el filo y se desvanecía.

Hayduke avanzó a través de la maleza con las manos y de rodillas, se dejó caer por la pendiente de la duna para alcanzar a sus compañeros. Los encontró junto al detonador, paralizados, aturdidos por el estruendo de los carros de carbón y la magnitud de su obra. Hayduke los despertó: había que irse. Recogiendo todo el equipamiento, se apresuraron los cuatro hacia el jeep, se montaron y rodaron hasta donde habían dejado la furgona de Doc. Se separaron como habían planeado.

Todo el camino de vuelta hasta el campamento Doc y Bonnie estuvieron cantando viejas canciones, entre ellas la favorita de todo el mundo últimamente: «I’ve Been Working on the Railroad».

George y Seldom hicieron lo mismo.