11. De vuelta al trabajo

Lo más sensato parecía abandonar Utah durante algún tiempo. Cuando Smith terminó su excursión por las montañas Henry, él y Hayduke se dirigieron al oeste por la noche desde Hanksville, tomando la parte oeste de las montañas, y la polvorienta carretera sur de Waterpocket Fold. Nadie vivía por allí. Alcanzaron Burr Pass y treparon en zigzag a mil quinientos pies de altura, hasta la cima del Fold. Mediada la subida toparon con una indefensa bulldozer del Departamento de Carreteras, una Cat D-9, aparcada a un lado del camino. Se detuvieron a descansar y refrescarse.

Tardaron unos minutos tan solo. El trabajo se desarrolló de manera rutinaria. Mientras Smith echaba un vistazo desde la cima de la colina, Hayduke ponía en práctica para perfeccionar todo lo que había aprendido sobre sabotaje en Comb Wash, añadiendo algo de su propia cosecha: sacar el fuel del tanque y meterlo en una lata, esparcirlo luego sobre el bloque del motor, sobre la carrocería y sobre el asiento del operario, meterle fuego a la máquina.

Smith no aprobaba del todo ese último paso.

—Eso es darle pistas a cualquier hijo-puta que esté vigilando en el cielo en su avioneta —se quejaba.

Miró arriba, a las amables estrellas que miraban abajo. Una cápsula espacial llena de astronautas y otros materiales cruzaba el campo de las estrellas, se incrustaba en la sombra de la tierra y desaparecía. Un jet de la TWA a 29.000 pies de altura, de Los Ángeles a Chicago, pasaba por la franja sur del cielo, visible sólo por sus luces de posición. Ninguna cosa más sobrevolaría esa zona en toda la noche. La ciudad más cercana era Boulder, Utah, 150 almas, treinta y cinco millas al oeste. Nadie vivía más cerca.

—Después de todo —siguió Smith— tampoco consigues mucho. Todo lo que haces es quemarle la pintura.

—Bueno, mierda —protestó Hayduke, demasiado excitado para discutir—. Yo sólo… mierda… ah… una especie de… limpiar un poco…

El «piromántico».

Del feraz resplandor de la máquina moribunda, un caso terminal, les llegó el estruendo de una pequeña explosión. Luego otra. Una fuente de chispazos y partículas de grasa llameante se elevó en el aire de la noche.

Smith se encogió de hombros.

—Vámonos de aquí.

Atravesaron la aldea de Boulder a medianoche. Los que dormían se despertaron por el sonido de la camioneta, pero nadie se asomó a verlos. Giraron hacia el sur y tomaron la carretera de la cadena montañosa tras la bifurcación del río Escalante, que se metía en un cañón de pálida cúpula, unos cien pies de alto, con las características estratificaciones en cruz. La antigua duna se había convertido en roca unos años antes. A unas millas al este de la ciudad de Escalante, Smith tomó un camino a la izquierda de Hole-in-the Rock.

—¿Adonde vamos por aquí?

—Es un atajo para Glen Canyon. Nos llevará al corazón de Kaiparowits Plateau.

—No tenía idea de que hubiera un camino aquí.

—Puedes llamarlo así.

Las luces de las torres de perforación brillaban en la distancia, más allá de las inhabitadas inmensidades de las terrazas de Escalante. De vez en cuando pasaban por señales de metal que indicaban las bifurcaciones a lo largo de la carretera, nombres que les resultaban familiares: Conoco, Arco, Texaco, Gula, Exxon, ciudades de servicio.

—Esos bastardos están en todas partes —gruñó Hayduke—. Vamos a ocuparnos un poco de aquellas torretas.

—Aquello está lleno de trabajadores. Unos esclavos que están en pie desde las cuatro de la mañana para garantizarnos aceite y gasolina para nuestra camioneta y para que nosotros podamos dedicarnos a sabotear la máquina del planeta. Muestra un poco de gratitud.

La luz del amanecer los encontró rodando rumbo al sudeste por la fachada de Fifty Miles Cliffs. Hole-in-the-Rock era una tierra impracticable para los vehículos de motor, pero ellos siguieron su trayecto por una vía para jeeps que atravesaba la meseta.

Hayduke vio los geófonos sobre la carretera.

—¡Para!

Smith paró. Hayduke se apeó y se dirigió al geófono más cercano, siguiendo el cable que lo conectaba a los demás. El geófono indicaba la actividad de prospección geológica, la búsqueda de depósitos minerales mediante el análisis del registro de vibraciones sísmicas provocadas por las cargas explosivas en la superficie de la roca, por las explosiones en las bases de las perforaciones. Hayduke aseguró el cable anudándolo al parachoques posterior de la camioneta y volvió a subirse.

—Vale —abrió una cerveza—. ¡Por Jesucristo!, tengo hambre.

Smith arrancó. Cuando la camioneta empezó a avanzar el cable se tensó tras ella y los geófonos empezaron a saltar, arrancados de la tierra, y a correr tras la camioneta, danzando en el polvo que ésta levantaba. Decenas de pequeños instrumentos caros, que quedaron destrozados.

—En cuanto asome el sol nos meteremos algo entre los dientes —dijo Smith—. Deja que lleguemos al bosque y escapemos de este espacio abierto.

Siguieron la pista de jeeps y tomaron luego un camino a la derecha, al sur, hacia los altos acantilados. Hayduke vio algo más.

—¡Para!

Smith paró de mala gana. En el frío azul de la amanecida vieron, con creciente curiosidad, a través de media milla de bruma, lo que aparentaba ser una torre de perforación abandonada. Ningún vehículo, ningún movimiento, ninguna luz. Hayduke buscó a tientas los binoculares, los encontró y echó un vistazo para hacerse una idea del panorama.

—Seldom, ahí no hay nadie. Nadie.

Smith miró al este. Las nubes de aquella franja empezaban a tintarse de color salmón rosado.

—George, estamos en campo abierto. Si llegase alguien…

—Seldom, hay trabajo que hacer.

—No me gusta demasiado. No tenemos cobertura alguna si pasa algo.

—Es nuestra obligación.

—Nuestra primera obligación es mantenernos a salvo.

Hayduke le dio vueltas. Era verdad. Había una gran verdad en aquella aseveración, «pero es demasiado hermoso como para dejarlo pasar, mira esa cosa, una preciosa torre de perforación de petróleo y ni un alma en diez millas a la redonda».

—Puede llegar un auto en cualquier momento.

—Seldom. Tengo que hacerlo. Me bajo aquí, y me voy a pie. Tú lleva la camioneta hacia el cañón, escóndela, ponte a hacer el desayuno, mucho café, estaré contigo en menos de una hora.

—George.

—A pie me será fácil escapar. Si cualquiera viniese me escondo entre los matorrales y esperaré hasta que llegue la noche. Si no te alcanzo en un par de horas, te vas al bosque y allí me esperas. Deja alguna señal en cada bifurcación para que sepa por dónde andas. Cogeré mi mochila.

—Vale, George, maldita sea…

—No te preocupes.

Hayduke cogió de la parte de atrás de la camioneta su mochila con comida, agua, herramientas, el saco de dormir —todo empaquetado y listo—. Desde la parte trasera, si miraba atrás, podía verse en media milla unos veinte mil dólares en geófonos esparcidos por la tierra polvorienta, a la espera de ser retirados.

—Los geófonos y el cable —dijo.

—Me ocuparé de ellos —respondió Smith.

Hayduke se internó en la maleza que le llegaba a la cintura. Smith se puso en camino y recogió todo el equipo de la compañía petrolífera que habían dejado tirados en la carretera. Una suave niebla de polvo se levantó en el aire, flotando como perlas de oro contra la luz.

A mitad de camino de su objetivo Hayduke tomó el trazado de camiones que llevaba a la torreta. Imprimió más velocidad a sus pasos, la mochila bien sujeta a sus espaldas. Estaba cansado, hambriento, demasiada cerveza en la barriga enferma que le había plantado un punto de luz en la cabeza, pero la adrenalina y la emoción y los altos y nobles propósitos lo mantenían alerta.

La torre de perforación. No había nadie. Subió a la pasarela de hierro de la plataforma. Bastidores de seis pulgadas de tubería puestas en pie estaban en una esquina de la torre. Las pinzas de las tuberías estaban atadas con cadenas. El agujero de la perforación estaba a la vista, cubierto apenas por una malla metálica que Hayduke retiró. Echó un vistazo abajo a la negrura del agujero. Algunos de aquellos hoyos, lo sabía bien, entraban hasta seis millas en las entrañas de la tierra, unos 30.000 pies, más profundos que alto es el Everest. Alcanzó su próximo objetivo, una llave de dos pies de alto, y la arrojó al agujero.

Pegó el oído al agujero y escuchó. La caída de la llave producía un agudo silbido que iba creciendo paulatinamente hasta cobrar la intensidad de un grito. Imaginó, sin quererlo, la caída de una criatura viva en aquel tubo, con los pies por delante, mirando allá arriba aquel punto de luz que significaba esperanza y aire y espacio y vida. No oyó o no pudo oír el sonido de la llave pegando contra el fondo del agujero.

Hayduke buscó otros misiles. Había llaves, cadenas, brocas, trozos de tubería, pernos, barras de hierro, escalpelos de acero. Lo fue lanzando todo al agujero negro. Todo lo que encontrara fue a parar al tubo sin fondo. Incluso trató de descolgar una de las tenazas encadenadas y luchó por soltarla pero era demasiado trabajo para un solo hombre. Hubiera necesitado al encargado de la torre, en el pequeño pasadizo a ochenta pies de altura, para que se ocupara del otro extremo.

Harto ya de lanzar cosas al interior del agujero, volvió su atención al gran motor diésel Gardner Denver que alimentaba la unidad de perforación rotatoria. Rompió la caja de herramientas de la perforadora, encontró la llave que necesitaba, se tiró al suelo, practicó un agujero en cada depósito para drenar el aceite. Luego puso en marcha el motor y el aceite empezó a derramarse.

No había mucho más que pudiera hacer con sólo sus manos. Con unos explosivos podría haberle prendido fuego a las patas de la torre, podría hacerla estallar. Pero no tenía.

Hayduke dejó su firma en la arena: NEMO. Le dio un sorbo a su cantimplora y echó un vistazo afuera. El desierto vacío de toda presencia humana que no fuera la suya. Gorriones de cuello negro cantaban en la artemisa. Filos de sol llameaban en los bordes de Hole-in-the Rock. Un país sagrado por el que él tenía que hacer exactamente lo que estaba haciendo. Porque alguien tenía que hacerlo.

Caminó hacia el cañón y los acantilados, dirigiéndose hacia la carretera que había tomado Smith. El motor del equipo de perforación se lamentaba allá atrás, muriéndose. Mientras avanzaba se agachaba de vez en cuando a coger unas hojas de salvia y hacerlas polvo entre sus dedos, azul plateado y verde grisáceo. Le encantaba la fragancia de especia de la salvia, ese olor raro que evocaba en su interior el mundo entero del cañón, la meseta y el interior de las montañas, lleno de luz de sol y panoramas visionarios.

Vale pies grandes, de acuerdo capullo enterado, aquí está la pista de jeep, ahora vamos a la vagina del cañón hasta el útero de la meseta y ¿dónde estará nuestro colega capullo Seldom Smith?

La respuesta apareció tras la siguiente curva: los geófonos arrancados en media milla de geófonos, propiedad de Standard Oil of California, tendidos en el polvo y las rocas. Los fue recogiendo conforme avanzaba siguiendo la cadena que llevaba a un bosque de pinos donde estaba la camioneta. No había nadie allí. Pero el olor del café del cowboy recién hervido y expandiendo su amarga esencia, el olor del beicon friéndose, le proporcionó la localización de Smith.

—Has olvidado algo —dijo Hayduke, echando el inmenso cúmulo de cables y geófonos al suelo.

Smith se levantó del suelo. El beicon crepitaba. El café humeaba.

—Por los clavos de Cristo. Un olvido bastante patético —dijo.

Escondieron todo aquello bajo unas rocas de un barranco donde la próxima riada las enterraría del todo bajo toneladas de arena y grava.

Después del desayuno, sin sentirse aún del todo inmunes al descubrimiento y la interrogación, se dirigieron a la cima de la meseta, un bosque de pinos amarillos y robles, alto y fresco. Dejaron la carretera principal y tomaron un camino sin salida, en el que borraron sus huellas con rastrojos y escoba. Se tendieron a la luz del sol que les llegaba filtrado por las ramas de los pinos, indiferentes a las hormigas, las ardillas que escarbaban, las galaxias de mosquitos que danzaban en los rayos de sol. Se durmieron.

Se levantaron a mediodía, almorzaron queso fundido y galletas, mojando las galletas en una cerveza barata. Nada de Coors. En camino de nuevo, avanzando por los bosques, se atiborraron de manzanas para el desierto.

Hayduke, que nunca había estado en Kaiparowits Plateau antes, que nunca antes la había visto sino desde detrás del sistema de cañones, quedó sorprendido al descubrir una vasta, amable, fragante y forestada isla de tierra. Sin embargo, protegido sólo por la ramita más débil del Departamento de Interior de los Estados Unidos, era una zona codiciada por varios consorcios de compañías petrolíferas, compañías eléctricas, empresas carboníferas, constructores de carreteras, especuladores de terreno: Kaiparowits Plateau, como Black Mesa, como las altas planicies de Wyoming y Montana, arrostraba el mismo ataque que había devastado Appalachia.

Hacia otras partes. Las nubes pasaban, como frases y párrafos, como incomprensibles mensajes en un idioma inquietante, a través de las crestas boscosas, por encima de los acantilados sin escala, más allá de los deshabitados campos de las mesetas, seguidas por sus fieles sombras que fluían sin esfuerzo, sin pararse en las grietas por las que cruzaban, las hendiduras, los pliegues, las peñas de la tierra de Utah.

—¿Todavía estamos en Utah?

—Así es, camarada.

—Otra cerveza pues.

—No hasta que crucemos la frontera de Arizona.

La carretera se aferraba a la columna vertebral de la cordillera, haciendo eses en bucles sinuosos hacia los humos azules de Smoky Mountain donde estaban los depósitos de carbón, incendiados por la iluminación de algún interminable mediodía estival de mil —¿diez mil?— años antes, humeando en el interior de la superficie de los hombros de la montaña.

Tenían la impresión de que nadie les seguía. ¿Por qué habrían de tener otra impresión? No habían hecho nada mal, todo lo que habían hecho lo hicieron correctamente.

Abajo, en el terreno alcalino donde sólo crecía la cholla y el chamizo, se encontraron con un pequeño rebaño de vacas deambulando hacia tierras más altas. Carne vagabunda buscando problemas. Lo que Smith solía llamar, alces lentos, recordándolos con satisfacción como suministro de carne en el que se podía confiar en los tiempos más duros. ¿Cómo podía sobrevivir ese ganado en este erial? Pues porque ese ganado era el que había convertido todo esto en un erial. Hayduke y Smith coquetearon varias veces para sacar las viejas tenazas y cortar las alambradas.

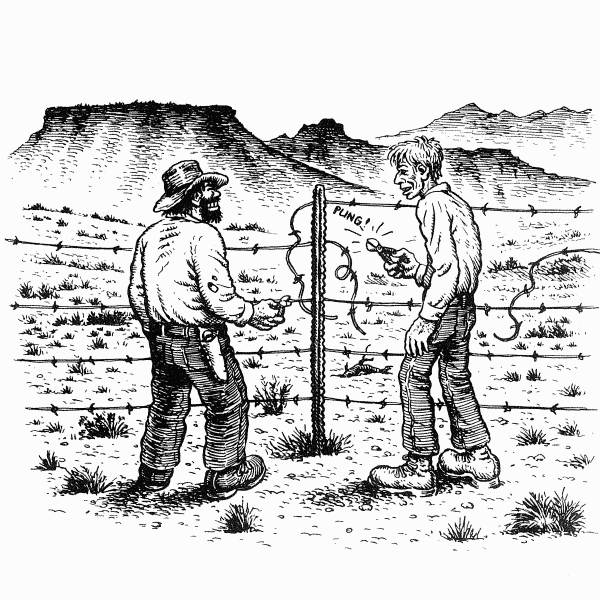

—Nunca puedes equivocarte cuando cortas una alambrada —diría Smith—, especialmente las alambradas de las ovejas (¡Clunk!). Pero tampoco con las de las vacas. Ninguna alambrada.

—¿Quién inventaría el alambre de púas? —preguntó Hayduke (¡Plunk!).

—Un tío llamado J.F. Tilden lo hizo, lo patentó en 1874.

Un éxito inmediato el alambre de púas. Ahora los antílopes morían a miles, el macho cabrío caía a cientos cada invierno desde Alberta a Arizona, dado que los cercados le impedían escapar cuando llegaban las tormentas de nieve o las sequías. Y los coyotes también, y las águilas doradas, y los soldados paletos que se enganchaban en el alambre de púas, víctimas del mismo mal que se expandía por el mundo entero, colgando de aquel acero con tétanos y púas.

—No puedes hacer ningún mal si te cargas una alambrada —repetía Smith, empleándose a fondo en su tarea (¡Ping!)—. Hay que cortar todas las alambradas. Esa es la ley en el oeste del meridiano. En el este eso no le preocupa a nadie. De todas maneras allí todo está perdido. Pero en el oeste, cortar alambradas. (¡Plang!).

Llegaron a Glen Canyon City, población de 45 habitantes contando los perros. La única tienda del pueblo estaba cerrada, y el esperanzador cartel colgaba ahora de un clavo oxidado en la puerta, tambaleándose con el viento. No tardaría en caerse. Sólo la cafetería y el surtidor de gasolina seguían abiertos. Smith y Hayduke pararon a echar gasolina.

—¿Cuándo se termina de construir esa planta de cuarenta millones, Jefe? —le preguntó Hayduke al tipo de la manguera (Texaco, 55 centavos por galón, una estafa a mitad de precio). El viejo, de mandíbula floja y mirada flemática, lo observó con desconfianza. Hayduke con su aspecto de oso salvaje, cubierto de pelo, el ancho sombrero de cuero: suficiente para inspirar sospechas en cualquiera.

—No lo sé con exactitud —respondió el viejo—. Esos malditos colegas ecologistas están alargándolo lo que pueden.

—Porque no quieren que se les degrade el puto aire, ¿es ese el problema?

—Porque son unos ignorantes hijos-de-puta. ¿No tenemos aquí más aire del que podamos respirar? —alzó una mano hacia el cielo—. Mire arriba, más aire del que quepa en los pulmones de quien sea. ¿Cuánto?

—Lleno.

El viejo llevaba puesto su uniforme verde y blanco con la insignia de Texaco. El original, la última vez que parecía haberse lavado fue durante las lluvias de agosto de 1972. En las mangas llevaba la estrella roja de la Texas Company, y en letras rojas, bordadas sobre el bolsillo de la camisa su nombre: J. Calvin Garn. (Siempre puedes reconocer a un capullo por esa inicial inicial). Los pantalones le colgaban amplios y huecos en esa parte donde deberían haber estado las nalgas. Calvin parecía no tener. Un viejo, amargado, al que no le preocupaba carecer de culo. Puedes confiarle tu auto al hombre que lleve la estrella según decía el eslogan, siempre y cuando tuviera un culo.

—Claaaro, pero quizás esté bien conservar algo de ese aire para toda esa gente del este y de California.

—Bueno, de eso no sé nada —dijo el viejo. Los ojos legañosos se le encogían con el vapor de la gasolina—. Lo que hay aquí es aire nuestro y me parece que sabemos mejor que nadie lo que podemos hacer con él. Lo que no queremos es a los sabihondos del Sahara Club diciéndonos lo que tenemos que hacer con nuestro aire.

—Vale, pero míralo de este modo, Calvin, si mantienes tu jodido aire aquí la mitad de limpio, lo podrás vender a los tipos de la ciudad como agua potable.

—Eso ya lo pensamos, y no hay suficiente dinero en ese negocio.

—Se lo puedes meter por las narices en cuanto crucen la frontera del estado.

—Ya lo probamos y no había dinero en eso. Había un montón de costes y todos los permisos que tenías que pagarle al puto Estado. ¿Quiere que le mire el aceite?

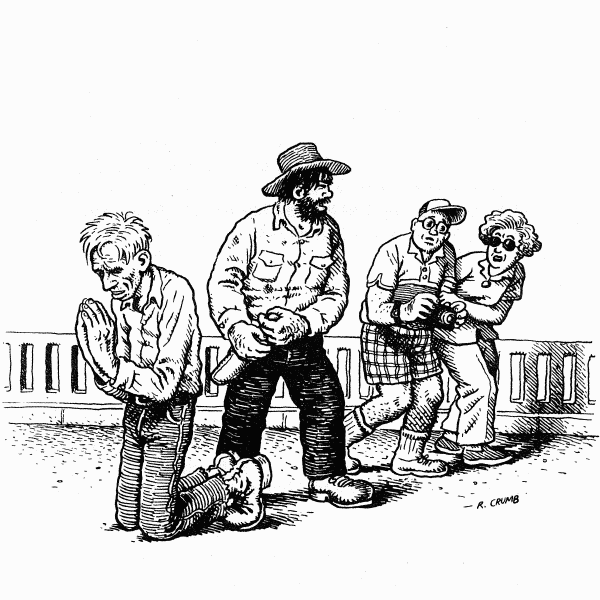

Fueron hasta Wahweap Marina, cruzaron la frontera de Arizona, y recogieron el jeep que Hayduke había dejado allí semanas antes. Había decidido que ahora lo quería, especialmente lo que había dentro. Lo arrancó y siguió a Smith hasta el puente de Glen Canyon. Aparcaron, se apearon y caminaron hacia el centro del puente para rezar.

—Vale, Dios, he vuelto —empezó Seldom, arrodillado, con la cabeza inclinada—. Soy yo otra vez, y ya veo que no has hecho nada para acabar con la presa. Y sabes tan bien como yo que si esos malditos tipos del Gobierno llenan esa presa de agua van a cargarse otros cañones, van a ahogar más árboles, van a anegar otras poblaciones y sumergir a otros vecindarios. ¿Cómo va a correr el agua libremente bajo el Rainbow Bridge si tú dejas que esos hijos de puta llenen la presa? ¿Vas a dejarles hacerlo?

Algunos turistas se detuvieron a mirar a Smith, uno de ellos llevaba una cámara. Hayduke, que se mantenía en guardia, colocó una mano sobre el pomo de su cuchillo y los miró. Ellos se fueron deprisa. La vigilante no apareció esta vez.

—¿Qué me dices, mi Dios? —preguntó Smith. Hizo una pausa, abriendo un ojo y dirigiéndolo al cielo donde una procesión de nubes, en perfecta formación, como una armada de galeones, flotaba hacia el este empujada por la brisa, lejos del alcance de los rayos de sol que empezaban a despedirse trayendo la noche.

No hubo una respuesta inmediata. Smith inclinó la cabeza y siguió con su súplica, las rodillas en el frío cemento, sus manos oscuras formando un templete dirigido hacia el cielo.

—Todo lo que necesitamos ahora, Dios, es un seísmo preciso y pequeño. Sólo una grieta quirúrgica. Lo puedes hacer ahora mismo, en este preciso instante, a George y a mí no nos importa caer con este puente y con todos esos extraños que vienen aquí desde cualquier punto de la Union para admirar esta gran obra del hombre. ¿Qué me dices?

Ninguna respuesta al menos que alcanzase su ojo, su oído o cualquier otro de sus sentidos.

Después de otro minuto de espera Smith detuvo su plegaria mormona y se puso en pie. Se asomó al parapeto del puente junto a Hayduke y echó un vistazo a la cóncava inmensidad de la fachada de la presa. Después de unos minutos de meditación habló Hayduke:

—Sabes, Seldom —le dijo—, si pudiéramos llegar al corazón de esa hija-de-puta.

—Esa presa no tiene corazón.

—De acuerdo. Si pudiésemos alcanzar sus entrañas. Si me diese un corte de pelo y un afeitado y me pusiera un traje y una corbata y llevase un cartabón y me pusiera un casco amarillo como los que llevan los ingenieros de reparaciones, quién sabe, a lo mejor podría llegar hasta la sala de control cargado de buena mierda, TNT o algo así…

—No puedes hacer eso, George. Tienen vigilantes. Mantienen cada una de sus puertas bien custodiadas. Tendrías que conseguir una tarjeta de identificación. Tienen que conocerte, la seguridad es alta. E incluso si consiguieras colarte y llegar, una pequeña sacudida de dinamita tampoco le iba a hacer mucho daño a ese monstruo.

—Pienso en el centro de control. Tiene que haber un modo de llegar. Y una vez allí se trata de abrir las compuertas y dejar salir todo el agua y sellarlas para que no puedan pararlo.

Smith sonrió tristemente:

—Es una hermosa idea, George, pero servirá de poco, volverán a llenar la presa. Lo que necesitamos son tres yates, grandes como jumbos, cincuenta o sesenta pies de eslora, como los que usan los millonarios. Los llenamos de fertilizantes y carburante diésel. Luego cruzamos el lago tranquilamente, a plena luz del día, con esa novia tuya, Miz Abbzug, tomando el sol en cubierta con su minúsculo bikini negro.

—Sí, la chica en el yate con sus grandes tetas.

—Esa es la idea. Que parezca lo más natural. Nos vamos acercando como sin querer la cosa a aquel cable de allí, se ve bien desde aquí, que tiene el propósito de mantener lejos las embarcaciones de la presa, y lo cortamos. A plena luz del día.

—¿Y cómo vamos a cortarlo?

—Maldita sea, no lo sé, eres tú el Boina Verde, cortar ese cable es competencia tuya. Luego dirigimos la embarcación a la presa, y una vez colocada a la distancia justa pisamos a fondo de manera que la embarcación se estrelle contra la base de la presa, y bajo el agua la seguimos moviendo hasta que choque contra el hormigón.

—Ya, y si lo hacemos qué pasa con Bonnie y su minúsculo bikini negro, qué pasa con nosotros.

—Nos escapamos remando en canoa, mientras desenrollamos el cable de conexión al detonador de la carga.

—A plena luz del día.

—Lo podemos hacer a las dos de la mañana, en una noche tempestuosa. Así llegaríamos a la ribera, conectamos el cable de la casa flotante a un detonador eléctrico y hacemos explotar la carga en la base de la presa.

—Y la carga liberará un millón de toneladas de agua.

—Eso es George. Hasta luego presa de Glen Canyon. Bienvenido Glen Canyon, bienvenido viejo río Colorado.

—Hermoso, capitán Smith.

—Gracias, George.

—Pero no funcionará.

—Probablemente no.

Volvieron a sus vehículos y subieron la colina para llegar al supermercado donde abastecerse de provisiones. Eso hicieron, carne y verduras en paquetes congelados, pararon a tomarse un trago rápido en el bar más cercano. Estaban festivos, encantadores, alegres. No había nadie salvo obreros de la construcción con sus cascos puestos, algunos conductores de camión con sus camisetas sudadas, un buen número de cowboys con sus sombreros sudados.

Hayduke se metió de un golpe un viaje de Jim Beam y lo acompañó con una jarra de Coors. Se limpió la barba y miró a la multitud, de espaldas al bar, junto a su viejo amigo Seldom Seen. Cuando paró la música del jukebox un momento —Tenesse Ernie Ford, Engelbert Humperdink, Hank Williams Jr., Merle Haggard, Johnny Cash, Johnny Paychek y por el estilo—, Hayduke habló, dirigiéndose al dueño del bar en voz alta:

—Hola. Me llamo Hayduke. Soy un hippie.

Smith se puso rígido, mirándose en el espejo de detrás de la barra.

Unos cuantos cowboys, camioneros y obreros de la construcción se quedaron contemplando a Hayduke y luego volvieron a sus apacibles conversaciones. Hayduke pidió que le sirvieran otra jarra. Se la bebió. Cuando el jukebox volvió a hacer una pausa entre dos canciones, Hayduke volvió a hablar. Claramente.

—Mi nombre es Hayduke —gritó—, y soy una maricona. Voy descalzo en verano. Mi madre estafa a la seguridad social y quiero deciros chicos que estoy feliz de estar aquí, porque si no fuese por hombres como vosotros yo tendría que trabajar para vivir. Todo lo que hago es leer libros sucios, drogarme y perseguir niñitas.

Smith buscó rápidamente con la mirada la salida más cercana.

Hayduke esperó. Hubo unas cuantas sonrisas, unas cuantas miradas contemplativas, pero ninguna respuesta significativa, directa, profunda. Los camioneros, los cowboys, los obreros de la construcción, incluso el dueño del bar, cada pequeña pandilla allí congregada, lo ignoró. A él, George Washington Hayduke, hippie marica gritón.

—Fui sargento de los Boinas Verdes —explicó—, y puedo patearle el culo a cualquier chupapollas de este sitio.

Este anuncio produjo unos segundos de respetuoso silencio, y algunas miradas escandalizadas. Hayduke paseó su mirada por los rostros del lugar, listo para seguir, pero otra vez el jukebox lo interrumpió, rompiéndole el discurso.

Smith le cogió del brazo:

—Vale, George, lo has hecho bien. Ahora vámonos de aquí. Cagando leches.

—De acuerdo, maldita sea —dijo Hayduke—, pero primero tengo que mear.

Se volvió, vio el pequeño letrero que decía «TOROS», en una puerta junto a la que había otra con el cartel «VACAS», encontró el pomo de la puerta y se encerró en el cubículo de luz úrica. El urinario color riñón resplandecía ante él —apaciblemente— como una fuente de agua bendita. Meó con entusiasmo —o ese éxtasis liberador, esa descarga mística— y leyó la etiqueta de la máquina expendedora atornillada a la pared:

¡Mejore su vida personal!

Embárquese en una Nueva Aventura

con SAMOA

El exótico profiláctico nuevo

en colores de los Mares del Sur.

Rojo Ocaso, Negro Medianoche,

Amanecer Dorado, Mañana Azul,

Verde Siesta Nueva Sensación y nuevo Placer

Especialmente Lubricado

¡Los colores no se borran por mucho que los frote!

Ayude a erradicar enfermedades venéreas.

Una vez fuera, al resplandor de la luz del sol, a través de los vapores de calor que flotaban en planos sobre el asfalto y el hormigón, Hayduke de nuevo se quejaba. Smith condescendía:

—Es esa nueva revolución sexual, George —le explicó—. Ha llegado también a Arizona. Ahora hasta los camioneros y los obreros de la construcción pueden follarse un culo cuando quieran.

—Pues vaya mierda.

—Hasta los cowboys pueden echar un polvo.

—Mierda.

—Ahí está tu auto, George. Ese jeep. No entres por la ventana. Abre la puerta.

—La puerta no se abre —se encaramó al jeep por la parte de la ventana, y asomó su espantosa cabeza—. No me gusta un pelo —dijo.

—Pues así es como es, George. No quieren meterse en peleas nunca más. Están guardando todas sus fuerzas para la marcha de la noche.

—¿Ah sí? Mierda. ¿Dónde vamos pues?

—Sígueme.

—Sí, quizá sea lo que yo necesito.

—La veremos mañana, George. Quizá podamos llevarla a que se bañe en alguna alberca de los Navajo con su bikini negro minúsculo.

—¿Y a quién le importa eso? —dijo Hayduke, filósofo y mentiroso.

Se estrecharon las manos una vez más, a la manera de los alpinistas, un apretón fuerte cogiendo la muñeca peluda del otro, empalmando huesos, tendones, venas y músculos. Luego, Hayduke dio con su jeep una vuelta completa en el supermercado antes de coger la carretera y marchar al sur, tras Smith, las gomas chirriando sobre las estilosas rayas blancas del asfalto quemado.

Para salir de la ciudad tuvieron que dejar atrás la calle en forma de media luna de Jesus Row, donde las trece iglesias ecuménicas (todas cristianas, obviamente) de Page se alineaban hombro con hombro, sin que las interrumpieran ningún objeto más secular que los coches abandonados en los parkings donde los borrachos y marginados navajos estaban tendidos entre los yerbajos y las botellas de vino rotas.

Page, Arizona: trece iglesias, cuatro bares. Cualquier ciudad que tenga más iglesias que bares, tiene un problema. Esa ciudad se está buscando problemas. Y allí estaban tratando de separar a los cristianos de los indios. Como si a los indios no les fuese ya suficientemente mal.

A unas veinte millas de la ciudad ellos se salieron de la autopista para acampar y hacer noche y prepararse la cena con el fuego limpio que le procuraran unas ramas de junípero. Solos, en la extensión dorada del desierto navajo, lejos de cualquier hogar, de cualquier poblado indio, se comieron sus judías iluminados por la flama de uno de los mejores ocasos servidos por Dios en Arizona.

Mañana se reencontrarían con Doc y Bonnie. Luego irían a Black Mesa para tener una charlita con la Peabody Coal Company y la Black Mesa and Lake Powell Railroad. ¿Y luego? Era mejor no especular. Mearon, eructaron, se tiraron pedos, se rascaron, gruñeron, se cepillaron los dientes, desenrollaron sus sacos de dormir en el piso de arena y se dispusieron a pasar la noche.

Smith se despertó pasada media noche, con Escorpio ya desvanecido y Orion elevándose. Lo despertaron los quejidos que procedían del saco vecino. Levantó la cabeza, miró en la oscuridad a través de la luz que emitían las estrellas, y vio que Hayduke tenía espasmos, parecía buscar a tientas, lo oyó llorar:

—¡No! ¡No! ¡No!

—Hey, George.

—¡No!

—George…

—¡No!, ¡no!

Atrapado en una pesadilla, Hayduke temblaba, gemía, no paraba de moverse en el interior de aquel saco de momia procedente del ejército. Smith, incapaz de alcanzarlo sin salir de su propio saco, se arrastró fuera, golpeó a Hayduke en el hombro. Instantáneamente los gemidos se detuvieron. Los ojos se adaptaron a la escasez de luz, Smith vio el brillo apagado del cañón cilíndrico de la Mágnum 357 de Hayduke, repentinamente saliendo del saco de dormir. El hocico del arma se volvió hacia él, buscando un objetivo.

—George, soy yo.

—¿Quién eres?

—Yo, Smith.

—¿Quién?

—Por Dios santo, George, despierta.

Hayduke se quedó callado un instante.

—Estoy despierto.

—Estabas teniendo una pesadilla.

—Lo sé.

—Deja de apuntarme con esa maldita pistola.

—Alguien tiró algo.

—Fui yo, estaba tratando de despertarte.

—Ya, vale —Hayduke ocultó el arma.

—Te estaba haciendo un favor —dijo Smith.

—Sí, vale, joder.

—Vuelve a dormir.

—Sí, vale. Sólo que… Seldom, no vuelvas a despertarme así.

—¿Por qué no?

—No es seguro.

—Y cómo se supone que tengo que despertarte.

No hubo una inmediata respuesta por parte de George Hayduke.

—¿Cómo se supone que es la manera segura de despertarte? —dijo Smith.

Hayduke se quedó pensando un rato.

—No hay ninguna manera segura de hacerlo.

—¿Qué?

—No hay ninguna jodida manera segura de despertarme.

—De acuerdo —dijo Smith—. La próxima vez me limitaré a partirte la cabeza con una piedra.

Hayduke se quedó pensando.

—Sí, puede que esa sea la única manera segura.

—No puedes hacer ningún mal si te cargas una alambrada —repetía Smith, empleándose a fondo en su tarea (¡Ping!)—. Hay que cortar todas las alambradas. Esa es la ley en el oeste del meridiano.

Algunos turistas se detuvieron a mirar a Smith, uno de ellos llevaba una cámara. Hayduke, que se mantenía en guardia, colocó una mano sobre el pomo de su cuchillo y los miró. Ellos se fueron deprisa.