8. Hayduke y Smith de faena

Campamento, Natural Bridges National Monument.

—¿Puedes prestarme los alicates?

El hombre parecía lo suficientemente agradable, un caballero bronceado con zapatos de lona, pantalones y polo.

—No tenemos alicates —dijo Abbzug.

Él la ignoró, hablaba con Smith.

—Tenemos un pequeño problema.

Dirigió la cabeza hacia otro punto del campamento, donde otra camioneta y una caravana estaban aparcados. Matrículas de California.

—Bien —dijo Smith.

—No tenemos alicates —dijo Abbzug de nuevo.

—He visto que eres un profesional —dijo el hombre hablando aún con Smith. Se había girado ahora hacia la camioneta de Smith—: Supuse que tendrías una buena caja de herramientas.

«EXPEDICIONES QUINTO PINO HITE UTAH», se leía en las rojas pegatinas magnéticas de las puertas de la camioneta.

—Sí, pero nada de alicates —dijo Abbzug.

—¿Quizá entonces unos corta pernos?

—Bien, señor —dijo Said—, podríamos alquilárselos…

—Un juego de pinzas —dijo Abbzug.

—… un juego de pinzas.

—Pinzas tengo. Lo que necesito es algo más grande.

—Pruebe en la oficina de los guardas —dijo Abbzug.

—¿Sí? —por fin el hombre condescendió a hablar directamente con ella, como si no la estuviese mirando de reojo todo el rato—. Eso haré —por fin se fue, a través de los enebros y los pinos, a su propia expedición.

—Un menda persistente —dijo Smith.

—Un fisgón, diría yo —dijo—, ¿te fijaste en cómo me miraba? Un cerdo. Debería haberle dejado la huella de mis nudillos en la cara.

Smith estaba recapacitando acerca de sus pegatinas.

—Creo que no deberíamos llamar la atención.

Decidió quitarlas.

Hayduke y Doc regresaron de su caminata por el bosque. Habían preparado una lista de cosas que necesitaban para los próximos raids punitivos, dentro de diez días a partir de hoy. Tan paranoico como de costumbre, Hayduke prefería que se hablasen esas cosas lejos del campamento público.

Sarvis, apretando con los dientes su cigarro, leyó la lista: manguitos de rotor, escamas de óxido de hierro, Du Pont red Cross Extra, encendedores eléctricos, detonador Número 50, cosas de calidad como esas.

Doc se metió el papel en el bolsillo de la camisa.

—No estoy seguro de aprobar esto —dijo.

—¿Quieres derribar un puente o dedicarte sólo a hacer travesuras?

—No estoy seguro.

—Pues piénsatelo.

—Pero es que no voy a poder traer todo esto en un vuelo.

—Seguro que te las arreglas.

—No en un vuelo comercial. ¿Te das cuenta de lo que tengo que pasar para subir a un avión en estos días?

—Un vuelo charter, Doc, un vuelo charter.

—¿Crees que soy un bastardo millonario, verdad?

—Nunca me he encontrado con un médico que sea pobre, Doc. Mejor aún que un charter, cómpranos un avión.

—Ni siquiera puedo conducir un auto.

—Deja que Bonnie dé lecciones de pilotaje.

—Estás lleno de ideas felices, ¿eh?

—Es un día precioso, ¿verdad? Un puto día maravilloso.

El doctor deslizó un brazo por los hombros de Hayduke y comprobó la musculosa dureza de su espalda:

—George —le dijo—, trata de tener un poco de paciencia, sólo un poco.

—Paciencia, mierda.

—George, no sabemos exactamente en lo que nos hemos metido. Si el vandalismo constructivo se vuelve destructivo, entonces ¿qué? Quizá estemos haciendo más daño que bien. Hay quien dice que si atacas al sistema lo único que consigues es que el sistema se fortalezca.

—Sí, y si no lo atacas, entonces el sistema mina las montañas, pone presas en los ríos, se carga el desierto y te mete en la cárcel de todos modos.

—A ti y a mí.

—A mí no. Jamás me van a poner entre rejas. No soy su tipo, Doc. Primero me mato, pero me llevo a diez de los suyos conmigo. A mí no, Doc.

Entraron en el campamento, se unieron a la chica y a Seldom Seen. Hora de comer. El aire sofocante del anubarrado mediodía los oprimía. Hayduke abrió otra lata de cerveza. Siempre estaba abriendo una lata de cerveza. También se estaba meando siempre.

—¿Qué tal una partidita de poker? —le dijo Smith a Doc—. Para combatir el calor.

Doc expelió una nube de humo de puro.

—Si te apetece.

—¿No aprendes nunca? —dijo Hayduke—. Este pedo con canas nos ha limpiado dos veces ya.

—Aprendo, pero al parecer me olvido —dijo Smith.

—Nada de partidas de poker —dijo Abbzug sin remilgos—. Tenemos que irnos. Si yo no llevo a este supuesto cirujano de vuelta a Alburquerque mañana, nos van a poner unos cuantos pleitos por mala praxis, y eso significará que el dinero se nos va a ir en primas de seguro en vez de en andar divirtiéndonos con estos dos payasos aquí en la encantadora naturaleza salvaje.

Llevaba razón, como de costumbre, así que levantaron el campamento y se dirigieron a la carretera, los cuatro metidos en la cabina de la camioneta de Smith. En la parte de atrás del vehículo, protegido por una lámina de aluminio, iban sus enseres de campamento, sus suministros de comida, la caja de herramientas de Smith, la nevera y otros artilugios de su profesión.

El plan era llevar a Doc y Bonnie hasta Fry Canyon, donde ellos tomarían un avión privado que los dejaría en Farmington, New México, con tiempo suficiente para enlazar con el vuelo nocturno hasta Alburquerque. Era un gran rodeo, caro y cansado, pero aun así, preferible, desde el punto de vista del doctor Sarvis, a desplazarse durante horas —cuatrocientas millas— por el abombado desierto a bordo de las cuatro ruedas de su Continental.

Hayduke y Smith seguirían entonces hasta lo que una vez fue el río y ahora era un brazo alto del lago Powell a examinar su próximo objetivo: tres nuevos puentes. Al día siguiente Smith había ido hasta Hanksville para recoger a un grupo de clientes de los que tendría que encargarse en una expedición de cinco días por las montañas Henry de Utah, la última de las sierras descubiertas y bautizadas de los Estados Unidos.

¿Y Hayduke? No sabía. Debería irse con Smith o debería irse por su cuenta durante algún tiempo. El viejo jeep, cargado con todas sus pertenencias, había sido abandonado una semana antes en un aparcadero en Wahweap Marina, cerca de Page, muy cerca del postrero, definitivo, imposible, inexpresable objetivo, la fantasía favorita de Smith, la presa. La presa del Glen Canyon. La presa.

Cómo iba a conseguir Hayduke que su jeep llegara hasta él o él llegara hasta su jeep no lo sabía. Siempre podía echarse a andar si hacía falta —¿200 millas? ¿300?, arriba y abajo, en y junto a los más grandes cañones de la naturaleza—. Podía tomar prestada una de las pequeñas balsas de goma de Smith, inflarla y recorrer 150 millas del inactivo lago Powell. O podía esperarse a que Smith pudiera llevarlo.

Lo bueno de su situación era, para Hayduke, que sentía que podía sentirse libre para hacer lo que quisiera en cualquier sitio, a cualquier hora, en medio de la nada, con su mochila a cuestas, un galón de agua, unos cuantos mapas topográficos, alimento para tres días, y sí tío, lo haría, sobreviviría por sí solo. (Toda esas terneras rondando por el camino, toda esa carne de venado que se encontraría entre los cañones, todos esos manantiales de agua dulce bajo los álamos brillantes que distaban unos de otros sólo un día de marcha apacible).

Así que le dio vueltas. Se sintió bien. La sensación de libertad era estimulante, por mucho que la subrayase una sombra de soledad, un punto de pena. El viejo sueño de la completa independencia, de no tener que darle explicaciones a ningún hombre ni mujer, flotaba sobre sus días como el humo de los castillos en el aire, como nubes plateadas de bordes oscuros. Por lo que Hayduke sabía, cuando él se había visto envuelto por ella, la soledad absoluta podía ser perjudicial. Era perjudicial. En algún lugar, en las profundidades de la soledad, más allá de la libertad, estaba escondida la trampa de la locura. Hasta el buitre, ese anarquista de cuello rojo y alas negras, la más indolente y la más arrogante de todas las criaturas del desierto, hasta al buitre le apetecía al caer el día reunirse con sus parientes e intercambiar relatos, descansando en la rama más alta del más muerto de los árboles de la zona, todos encorvados y envueltos en sus túnicas de ala negra, chachareando juntos, como una asamblea de sacerdotes que intrigan. Hasta el buitre —pensamiento fantástico— tiene que pasar por el nido, se aparea, se hace cargo de los huevos, produce nuevos buitres.

El capitán Smith y su tripulación, alegres carretera abajo, dejaron atrás el desvío a Monument en la intersección con Utah 95. Allí vieron un rosario de vehículos de cuatro ruedas —CJ-5, Scouts, Blazers, Broncos, equipados meticulosamente con focos reflectores, techos rígidos, pistolas de bastidores (cargadas), cabrestantes, ruedas de llanta ancha, radios de onda corta, tapacubos cromados, con todo lo necesario—, aparcados en fila a un lado de la carretera. Cada vehículo tenía en la puerta una pegatina idéntica, una vivaz insignia con su águila, su escudo y su rúbrica:

CONDADO DE SAN JUAN

EQUIPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE

BLANDING, UTAH

Un grupo de «Búsqueda y Rescate» se refugiaba a la sombra con Coca-colas, Pepsis, Seven-ups, que sostenían con sus peludas manos. (Estos hombres son feligreses). Algunos de ellos estaban peleándose entre los arbustos en esa que ahora era una ruta sin cintas de señalización, sin postes, de la autopista proyectada. Uno de ellos llamó a Smith: se vio obligado a detenerse.

El que lo había llamado se acercó.

—Qué pasa —dijo con un alarido alegre y salvaje.

—Mira quién me encuentro, el bueno de Smith, cómo te va Smith, cuánto tiempo Smith.

Smith dejó el motor en ralentí y respondió:

—Bien, reverendo Love. Me va tan bien como al pelo de las ranas.

—Qué estás haciendo fuera de las gargantas del bosque.

El hombre, que era tan voluminoso como Doc Sarvis, caminó pesadamente hacia la puerta de la camioneta, apoyó sus grandes y rojas manos en el marco de la ventana abierta y ofreció una sonrisa. Tenía el aspecto de un ranchero: una enorme boca con poderosos y amarillos dientes propios de un caballo, la piel de la cara parecía de cuero, la mitad ensombrecida por el ala de un gran sombrero, la camisa reglamentaria abrochada hasta arriba. Echó una ojeada al interior de la cabina a los tres pasajeros velados por la sombra. (La luz del exterior deslumbraba).

—¿Qué hay colegas?

El doctor asintió; Bonnie ofreció su frígida sonrisa de recepcionista; Hayduke estaba echando una cabezada. Smith no hizo ningún tipo de presentaciones. El reverendo Love volvió a centrar su atención en Smith:

—Seldom —le dijo—, no te he visto mucho por estos lares últimamente. ¿Cómo va todo?

—No me puedo quejar.

Smith se volvió hacia sus pasajeros asintiendo.

—Me gano la vida, y pago el diezmo.

—Pagando el diezmo, ¿eh? No es eso lo que me han dicho por ahí —el reverendo echó una risotada para demostrar que estaba de broma.

—Pues yo pago el mío a Hacienda. Y por lo que sé, ya es más de lo que usted hace, reverendo.

El reverendo echó un vistazo a su alrededor; amplió su sonrisa:

—No empieces ahora con rumores. Además —agregó guiñando un ojo—, esos impuestos son socialistas y van en contra de la constitución y son un pecado contra el hombre y contra Dios, lo sabes muy bien.

Pausa.

Smith aceleró el motor un instante, y los ojos distraídos del reverendo volvieron a centrar su atención en Smith:

—Escucha, estamos buscando a alguien. Hay un hombre que está por ahí montándola, un peligro público. Es posible que ande perdido.

—¿Qué aspecto tiene?

—Lleva unas botas de un 44 o un 45, con suelas Vibram gastadas.

—Como descripción no nos das mucho, reverendo.

—Lo sé, es todo lo que tenemos, ¿has visto a alguien?

—No.

—No era eso lo que yo esperaba. Bueno, lo encontraremos rápido.

Pausa.

Smith volvió a acelerar el motor.

—Bueno, cuídate Seldom, y escucha, la próxima vez que pases por Blanding te paras un poco y me haces una visita, ¿entendido? Hay unas cuantas cosas de las que tenemos que hablar.

—Ya nos veremos, reverendo.

—Buen chico.

El reverendo agarró a Smith por el hombro, le dio una vigorosa sacudida y luego se retiró de la ventana de la camioneta. Smith se alejó.

—¿Un viejo amigo? —preguntó Bonnie.

—Nop.

—¿Un enemigo antiguo?

—Sip. El viejo Love no tiene mucho que hacer conmigo.

—¿Por qué lo llamas «reverendo»?

—Porque es reverendo de una iglesia.

—¿Ese tipo es reverendo? ¿En una iglesia?

—LDS[13], la Iglesia mormona. Tenemos más reverendos que santos.

Smith sonrió.

—Qué diablos, querida. Yo mismo sería reverendo ahora si hubiera mantenido la nariz limpia y me hubiera apartado de los cañones de la cohabitación y el camino torcido.

—Venga, bah —dijo Bonnie—, habla en cristiano.

Hayduke que sólo había estado fingiendo que dormía, aportó su granito de arena:

—Lo que quiere decir es que si no hubiese estado siguiendo a su polla por toda Utah y Arizona, ahora sería un reverendo gilipollas por derecho propio.

—Nadie te estaba hablando, boca llena de mierda.

—Ya lo sé.

—Entonces cállate.

—Sí, claro.

—Eso es lo que George dijo —replicó Smith.

—Y entonces qué es lo que hace un equipo de Búsqueda y Rescate en una carretera en proyecto.

—Trabajan en estrecha colaboración con el departamento del sheriff del condado. Es lo que podría llamarse un grupo de apoyo. En general son hombres de negocios a los que les gusta jugar a las patrullas en su tiempo libre. No tienen ninguna intención de hacerle daño a nadie. Cada otoño sacan a un grupo de cazadores californianos de ciervos a la ventisca, cada verano sacan a un grupo de boyscouts deshidratados al Grand Gulch. Intentan hacer el bien. Es su afición.

—Cuando veo a alguien que se me acerca para hacerme el bien —dijo Hayduke—, echo la mano a la pistola.

—Cuando oigo la palabra «cultura» —dijo el doctor Sarvis—, saco el talonario de cheques.

—Esto no es ni una cosa ni otra —dijo Bonnie—. Intentemos mantener nuestra mente en un orden lógico de las cosas.

Ella y sus compañeros se quedaron mirando fijamente por la luna delantera al rojo panorama que había más allá, a los acantilados azules, a los pálidos cañones, a la silueta angulosa de Woodenshoe Butte contra el horizonte al noroeste.

—Lo que me gustaría saber ahora —siguió ella— es quién es este reverendo Love y por qué te odia hasta lo más profundo, capitán Smith. Y si debería o no echarle una maldición.

—Llámame Seldom —le dijo—, y el viejo Love me odia porque la última vez que discutimos, fue él el que salió perdiendo. Es mejor que no sepas más.

—Probablemente no, así que qué pasó.

La camioneta se abrió paso entre el polvo rojo de la carretera de Utah, rodando a veces por surcos y rocas.

—Me parece que llevamos la dirección un poco desviada —dijo Smith.

—Pero, ¿qué pasó? —insistió Bonnie.

—Sólo una pequeña diferencia de opiniones que le costó al reverendo Love casi un millón de dólares. Quería un contrato de arrendamiento de 49 años de un terreno estatal que da al lago Powell. Tenía en mente una especie de proyecto turístico: casas de verano, centro comercial, un aeródromo y esas cosas. Hubo una vista en Salt Lake y un grupo de amigos y yo hablamos con la comisión de terrenos para paralizar su oferta. Hubo que hablar mucho, pero al final los convencimos de que el proyecto del reverendo era un fraude, que lo era, y se ve que todavía no me lo ha perdonado. Ya antes habíamos tenido diferencias de ese tipo unas cuantas veces.

—Pensaba que era reverendo.

—Bueno eso es sólo los domingos. Y los miércoles por la noche, los dedica al estudio. El resto del tiempo está metido hasta el cuello en temas inmobiliarios, negocios de uranio, ganado, petróleo, gas, turismo, todo aquello que huela a dinero. Ese hombre puede oír cómo cae un billete de un dólar en una alfombra de pelo. Ahora le ha dado por la legislatura estatal. Tenemos a muchos como él en Utah. Se ocupan de las cosas lo mejor que pueden, por Dios y por Jesús, y lo que ellos dos no quieren, tipos como el reverendo Love lo toman. Dicen que es un sagrado arreglo que conviene a las dos partes. Jesucristo se ahorra un 8,5 por ciento al día, y cuando ellos realizan el último depósito van directos al cielo. Ellos y todos los ancestros que puedan excavarse en las bibliotecas genealógicas, son suficiente para que un hombre desee vivir para siempre.

—Diles que ha vuelto Hayduke —dijo Hayduke.

—Eso les calmará.

Hayduke tiró la lata de cerveza por la ventana y abrió otra. Bonnie estudió sus movimientos.

—Pensaba que sólo íbamos a llenar de basura las carreteras pavimentadas —dijo ella—. Esto no es una carretera pavimentada, te lo digo por si tienes los ojos demasiado inyectados en sangre como para darte cuenta.

—Que te follen —y tiró la pequeña anilla de metal por la ventana.

—Oh vaya, eso es lo que yo llamo una réplica brillante —dijo—, de veras brillante, un relámpago de ingenio que se adapta a todas las ocasiones.

—Que te follen.

—Touché. Oye Doc, ¿te vas a quedar ahí sentado como un trozo de manteca y vas a dejar que ese cerdo peludo me insulte?

—Bueno… sí —dijo Doc después de pensárselo.

—Haces bien. Ya soy mayorcita, y puedo defenderme yo sola.

Hayduke contemplaba, a través de la ventana, el paisaje, la rutinaria grandeza del territorio del cañón, desolado, espectacular sin excusas. Entre todos aquellos cerros y pináculos que se levantaban rojos contra el cielo, yacía la promesa de algo íntimo —una intimidad remota—. Un secreto y una revelación. Más tarde, pensó, nos enteraremos de cuáles son.

Llegaron a Fry Canyon, que consistía en un agujero en el lecho rocoso de diez pies de ancho por cincuenta de profundo, atravesado por un viejo puente de madera, un bloque de hormigón que funcionaba como la tienda de Fry Canyon, el surtidor de gasolina, la oficina de correos y el centro social, y una pista de aterrizaje hecha por excavadoras, adoquinada con piedras, manchada de estiércol de vaca, en la que aguardaba un Cessna de cuatro asientos: ese era el aeropuerto de Fry Canyon.

Smith condujo hasta quedar junto al ala de la aeronave y se detuvo. Cuando descargó pasajeros y equipajes, el piloto salió de la tienda bebiéndose una lata de Coca-cola. En los cinco minutos siguientes hubo besos (Smith y Bonnie), apretones de manos, abrazos y despedidas, hasta que Doc Sarvis y Miss Abbzug, aerotransportados de nuevo, volaron rumbo sudeste hacia Nuevo México y casa.

Hayduke y Smith se cargaron de cerveza y marcharon por la senda del sol, hacia abajo, la senda del río, del viento aéreo, hacia el territorio de crestas y rocas rojas del río Colorado, corazón del corazón del Oeste de América. Donde el viento siempre está soplando, y nada crece salvo los enebros enanos, los matojos dispersos, los cactus. Después de las lluvias del invierno, si llueve, y también tras las de primavera, si llueve, puede que se produzca la aparición efímera de algunas florecillas. La precipitación media anual alcanza las cinco pulgadas. Es el tipo de tierra que enferma de horror y repugnancia a los granjeros, a los especuladores. No hay agua, no hay suelo, no hay hierba, no hay árboles, salvo unos cuantos álamos bravíos en las profundidades de los cañones. Nada sino el esqueleto de piedra, la piel de arena y polvo, el silencio, el espacio, el más allá de las montañas.

Hayduke y Smith se internaron en el rojo desierto una vez pasado, sin detenerse —para que a Smith no le perturbaran los recuerdos— en el cruce hacia la vieja carretera que antiguamente llevaba a la aldea de Hite (nada que ver con Hite Marina). Hite fue una vez hogar de Seldom Smith y todavía era el domicilio oficial de sus negocios, y ahora yacía bajo las aguas.

Siguieron adelante, hacia el nuevo puente que cruzaría la garganta de White Canyon, el primero de los tres nuevos puentes en la zona. ¿Tres puentes para cruzar un solo río?

Consultaron el mapa. Cuando la presa de Glen Canyon atascó al río Colorado, las aguas se volvieron hacia Hite, hacia el ferry y en treinta millas a la redonda río arriba desde el ferry. El mejor lugar para hacer un puente sobre el río (ahora Lago Powell) era río arriba en Narrow Cayon. Para alcanzar el puente de Narrow Canyon había que hacer un puente en el este, en White Nayon, y otro en el oeste, en Dirty Devil Canyon. Y así fue cómo se necesitaron tres puentes para un solo río.

Hayduke y Smith se detuvieron a inspeccionar el puente de White Canyon. Como los otros dos, era un arco de proporciones gigantescas, destinado a durar. Las cabezas de los pernos en las partes transversales tenían el tamaño de los dedos de un hombre.

Hayduke dedicó unos cuantos minutos a echarle un vistazo a los pilares, donde los nómadas ya, a pesar de la novedad del puente, habían dejado sus firmas con spray en el pálido cemento, y su estiércol y sus meadas en el polvo. Volvió de la expedición meneando la cabeza.

—No sé —dijo—, no sé, es muy grande el cabrón.

—La mitad de grande que el más grande —dijo Smith.

Se asomaron por la barandilla, a doscientos pies de profundidad el hilo sinuoso de la corriente de White Canyon, intermitente, estrictamente estacional. Sus latas de cerveza relampaguearon mientras caían en la penumbra de la garganta. La primera inundación del verano se las llevaría, junto a todos los detritus, hasta el depósito de almacenamiento, el lago Powell, en el que todas las basuras de río arriba encontraban su área de descanso.

En medio del puente.

Estaban bajando, descendiendo, pero es tan grande la escala de las cosas allí, tan complejo el terreno, que ni el río ni el cañón central, se hacen visibles hasta que el viajero se encuentra casi en el borde del cañón. Vieron el primer puente, un doble arco encantador en acero plateado, muy por encima del nivel de su piso. A continuación, se veían las estratificadas paredes del cañón. Smith estacionó su camión, se bajaron y caminaron sobre el puente. Lo primero que se percibía era que el río había dejado de existir allí. Alguien se había cargado el río Colorado. Esto no le cogía de nuevas a Smith, pero sí a Hayduke, que sólo tenía noticias de oídas, y descubrir por sus propios medios que el río había desaparecido le hizo sentir una calambre. En lugar de un río lo que había bajo su mirada era un cuerpo inmóvil de color verde oscuro de aguas muertas, estancadas, sin lustre, una espuma de aceite flotando en su superficie. En las paredes del cañón una capa de cieno seco y sales minerales, señalaba el punto que había alcanzado la marea. Lake Powell: estanque de almacenamiento, trampa de sedimentos, tanque de evaporación, una incipiente laguna de aguas residuales de 180 kilómetros de longitud. Miraron hacia abajo. Un pez muerto flotando panza arriba sobre la superficie aceitosa entre mondas de naranja y restos de picnic. Un árbol anegado, un peligro para la navegación, colgaba suspendido en la estática balsa de agua pútrida.

El olor de la decadencia, débil pero inconfundible, se levantaba a cuatrocientos cincuenta pies de sus fosas nasales. En algún punto, bajo la superficie, bajo el turbio limo sedimentado, todavía estarían de pie algunos álamos ahogados, cubiertas de algas sus ramas muertas, sus viejas raíces hundidas en fango. En algún lugar bajo la carga inmensa de aquella agua estancada, bajo el silencio, las viejas rocas del río estaban aguardando el día de la resurrección. ¿Prometida por quién? Prometida por el capitán Joseph «Seldom Seen» Smith, por el Sargento George Washington Hayduke, por el doctor Sarvis y Miz Bonnie Abbzug. Ellos eran los que lo habían prometido.

Pero, ¿cómo?

Hayduke trepó a unas rocas e inspeccionó los cimientos del puente: mucho cemento. Los pilares debían llegar hasta muy dentro de la roca de las paredes del cañón, enormes vigas atornilladas con tornillos que tenían el tamaño de la cabeza de un hombre, las tuercas grandes como bandejas de la cena. Si un hombre, pensaba Hayduke, tuviese una llave de catorce pulgadas de cabeza, y pudiese manejar una palanca de unos 20 pies, quizá podría soltar esas tuercas.

Se dirigieron al tercer puente, hacia la ahora sumergida boca del río Dirty Devil. Pasaron por una sucia carretera sin señalizar, marcas de jeep dirigidas al norte hacia el Laberinto, la Tierra de las Rocas Puestas en Pie, las Aletas, las Rocas de Lagarto, el Fin de la Tierra. Tierra de nadie. Smith lo sabía bien.

El tercer puente, como los otros de construcción de arco, todo acero y cemento, construido para que soportara camiones de cuarenta toneladas cargados de carnosita, bentonita, carbón bituminoso, tierra de diatomeas, ácido sulfúrico, minerales de cobre, aceite de esquisto, alquitrán de arena, todo aquello que aún pudiera ser extraído de las entrañas de la tierra.

—Vamos a necesitar un vagón de explosivos —dijo George Hayduke—. No son como aquellos viejos puentes de madera que había en Vietnam.

—Bueno, diablos, ¿quién dice que haya que reventarlos los tres? —dijo Smith—. Para dejar fuera de juego a cualquiera de ellos basta con cortar la carretera.

—Simetría —dijo Hayduke—. Un buen trabajo, limpio, en los tres sería mejor. No lo sé. Vamos a pensárnoslo. ¿Estás viendo lo mismo que yo?

Miraban al sur, sobre la pasarela del puente de Dirty Devil, hacia Hite Marina, donde unos cuantos cruceros flotaban amarrados, y algo más interesante, en la pista de aterrizaje, donde parecía estar pasando algo. Vieron a un cuarto de milla en un claro de tierra una camioneta, un cargador de ruedas, un camión de basura y en el extremo una oruga excavadora D-7. La pista de aterrizaje se expandía a norte y sur en un bancal plano de tierra, por debajo de la carretera y por encima del yacimiento. Uno de los bordes de la pista quedaba a unos cincuenta pies del borde del bancal, que daba mediante una caída vertical de 300 pies a las aguas de verde oscuro del lago Powell.

—Lo veo —dijo por fin Smith de mala gana.

El operador de la máquina, mientras ellos la observaban, se había apeado para meterse en su furgona y dirigirse al puerto. Era la hora del almuerzo.

—Seldom —dijo Hayduke—, ese chaval ha apagado el motor pero seguro que no ha tocado nada.

—¿Seguro?

—Absolutamente.

—Entonces…

—Seldom, ha llegado la hora de que me des una lección sobre operaciones de equipamiento.

—No aquí.

—Justo aquí.

—No a la luz del día.

—¿Por qué no?

Smith buscó una excusa.

—No con los lancheros circulando por todo el puerto.

—A ellos les importa un bledo. Nos ponemos nuestros cascos y nos subimos en tu camioneta y todo el mundo nos va a tomar por obreros de la construcción.

—No pretenderás levantar una ola grande cerca de los muelles.

—Había unas salpicaduras de cojones, ¿verdad?

—No podemos hacer eso.

—Es una cuestión de honor.

Smith se quedó pensando, reflexionando, meditando. Finalmente, los pliegues profundos que le curtían la cara se le relajaron en una expresión sonriente.

—Antes que nada, una cosa.

—¿Qué?

—Tenemos que quitarle la matrícula a mi camioneta.

Hecho.

—Vamos —dijo Smith.

La carretera serpenteaba por la cima de los cañones, subía, bajaba, volvía a subir hacia la explanada por encima del puerto. Giraron y tomaron la pista de aterrizaje. Nadie en los alrededores. Abajo, camino del puerto, a una media milla, unos pocos turistas, pescadores y navegantes descansaban a la sombra. El operario de la Caterpillar había aparcado frente a la cafetería. Olas de vapor caliente trepaban por las paredes de la roca roja. Sólo el rumor del motor de un bote lejos en el lago rompía el silencio de un mundo anestesiado por el calor.

Smith se dirigió a uno de los costados de la bulldozer; una bestia de hierro de mediana edad cubierta de polvo. Smith paró el motor y miró a Hayduke.

—Estoy listo —dijo Hayduke.

Se pusieron los cascos y bajaron.

—Primero empezamos con el motor de arranque, ¿vale? —dijo Hayduke—. Para calentar diésel, ¿no?

—Incorrecto. Ya está caliente para nosotros. Primero probamos los mandos para asegurarnos de que el tractor está en la posición de arranque correcta.

Smith se subió a la cabina del operario y se enfrentó a un montón de mandos y palancas.

—Esta es la palanca de dirección, la bloqueamos —y eso hizo—. Esta es la de velocidad: hay que ponerla en punto muerto.

Hayduke no perdía ojo a todo lo que hacía: trataba de memorizar cada detalle.

—Aquí el gas —dijo.

—Exacto. Es la palanca para marcha adelante y marcha atrás. Aunque esta debe estar escacharrada. Esta es la palanca de control del regulador. La ponemos en esta posición, hasta el fondo. Luego el freno de dirección —el de la derecha— lo pisas hasta bloquearlo —se encendió un interruptor que se encontraba en el suelo de la cabina—. Entonces…

—De esa manera todo está bloqueado y no se puede mover hacia ninguna parte.

—Eso es. Entonces —Smith abandonó el asiento y se dirigió a uno de los portones laterales del motor—, entonces es cuando ponemos en marcha el motor de arranque. Los tractores nuevos son mucho más simples, no necesitan tener un motor de arranque, pero de estos viejos todavía hay un montón en forma. Son capaces de durar cincuenta años si se les trata bien. Esa de ahí es la palanca de control de la transmisión. Para encenderla hay que llevarla a HIGH. Esa lengüeta es para la compresión: la ponemos en START. Entonces desarmamos el embrague del motor —y forzó el mando llevándolo hacia delante hasta bloquearlo.

—Dios santo —murmuró Hayduke.

—Sí, es un poco complicado. Bueno, ¿por dónde íbamos? Apretamos entonces un poco la válvula del carburante, más o menos así. Entonces abrimos el aire. Ponemos la palanca en posición de mínimo. Giramos la chaveta.

—¿La chaveta de ignición del motor de arranque?

—Eso es —Smith la giró, se oyó un crujido. Luego otro.

—Pues no ha pasado nada —dijo Hayduke.

—Oh, me parece que algo sí habrá pasado —dijo Smith—. Hemos concluido el circuito. Si este fuera un tractor de esos viejos modelos que te digo, lo próximo que habría que hacer es coger la manivela y poner en marcha el motor con ella. Pero este modelo tiene estárter eléctrico. Veamos si funciona.

Smith llevó la mano hasta una palanca situada bajo el embrague y tiró. El motor rugió, tembló y se puso en marcha. Smith movió la palanca del estárter, ajustó la del aire y el motor parecía no tener problemas.

—Bien, esto por lo que respecta al motor de gasolina. Ahora debemos ocuparnos del diésel, ¿no es así? —dijo Hayduke.

—Eso es George, ¿viene alguien?

Hayduke echó un vistazo. Nadie a la vista.

—Bien —el motor de arranque estaba caliente, Smith cerró el aire. El motor tenía suficiente para no apagarse—. Vale, movemos entonces estas dos palancas de aquí —Hayduke observaba de nuevo los movimientos de su compañero con máxima atención—. La de delante es el control de los piñones y la de detrás la del embrague. Así que llevamos al extremo la del embrague —hasta bloquear el motor— y tiramos hacia fuera la de los piñones. Entonces movemos la palanca del mínimo para dejar que el motor de arranque siga girando a la máxima velocidad. Ahora es cuando metemos el embrague del motor de arranque —tiró de la palanca del embrague y el motor se ralentizó, estuvo a punto de apagarse, pero enseguida cobró velocidad. Llevó la palanca de la compresión a la posición de RUN—. Así el motor de arranque está haciendo que arranque el motor diésel contra la compresión —dijo Smith, casi gritando, para imponer su voz a los rugidos que emitía la bestia, que iban en aumento—. Arrancará de inmediato.

Hayduke asintió, sin estar seguro de haberse enterado de todo. El tractor estaba armando mucho escándalo, salían de sus entrañas bocanadas de humo negro que hacían temblar la cubierta de los motores.

—El diésel está marchando —dijo Smith observando orgullosamente el humo. Volvió al asiento del conductor y distendió el embrague del motor de arranque, cerró la válvula del carburante, apagó el interruptor de la ignición y se volvió hacia Hayduke. Sentados uno junto al otro en el largo asiento del operario recubierto de piel.

—Así pues estamos ya listos para hacernos con el negocio —le chilló sonriendo a Hayduke—. ¿Estás todavía interesado o prefieres que nos tomemos una birra?

—Adelante —respondió Hayduke, gritando también. Vigiló los alrededores otra vez para verificar que no hubiese señales de actividad hostil. Todo parecía en orden.

—De acuerdo —dijo Smith. Tiró de una palanca, elevando medio metro del suelo la hoja hidráulica de la excavadora—. Ahora hay que seleccionar la velocidad de marcha. Cinco adelante y cuatro atrás. Dado que eres algo así como un principiante y la escollera está ahí en frente nos limitaremos a seleccionar la velocidad más baja —el tractor se enfrentaba al acantilado. Puso la velocidad en primera y la palanca del sentido de la marcha en posición de adelante. No sucedió nada.

—¿Por qué no pasa nada? —dijo Hayduke, otra vez nervioso.

—Exacto, es lo que tiene que pasar, nada —dijo Smith—, porque no hemos acabado todavía. Vamos a meterle revoluciones al motor —y tiró al máximo de la palanca del gas—. Ahora vamos con el embrague —y tiró hacia atrás la palanca del embrague, y la gigantesca bulldozer empezó a temblar mientras los engranajes de la transmisión empezaban a deslizarse. Echó hacia atrás al máximo la palanca del embrague y la dejó en la posición central. De golpe el tractor empezó a moverse: treinta y cinco toneladas de hierro que se arrastrarían hacia St. Louis, Missouri, vía Powell Lake y Narrow Canyon.

—Creo que es ahora cuando tenemos que saltar —dijo Smith incorporándose.

—Espera un minuto —gritó Hayduke—. ¿Cómo se conduce?

—¿Quieres conducirlo, eh? De acuerdo, utiliza las dos palancas del centro. Esa de ahí es la del embrague de mando, una para cada rodamiento. Tira de la palanca de la derecha y suelta el embrague del lado derecho. —Así lo hizo, la bulldozer empezó a girar hacia la derecha—. Para girar a la izquierda lo mismo. —Hayduke puso la palanca de la derecha tal como estaba, tiró hacia delante la de la izquierda y la bulldozer empezó a girar hacia ese lado—. Si quieres que gire en un ángulo aún más estrecho tienes que accionar y frenar con el embrague de mando —Hayduke pisó sobre el primero y luego sobre esotro pedal de mando que estaban en el panel del fondo—. ¿Lo has pillado?

—Lo pillo —aulló feliz Hayduke—. Déjame hacer.

Smith volvió a sentarse, dejando que Hayduke cogiese el mando.

—¿Estás seguro de que sabes cómo llevarlo? —preguntó.

—No me distraigas y no te preocupes —le gritó Hayduke, con una gran sonrisa abriéndose bajo su poblada barba.

—De acuerdo pues —Smith bajó por la barra de tracción de la máquina que avanzaba lenta brincando sobre el terreno—. De todas maneras estate atento —gritó.

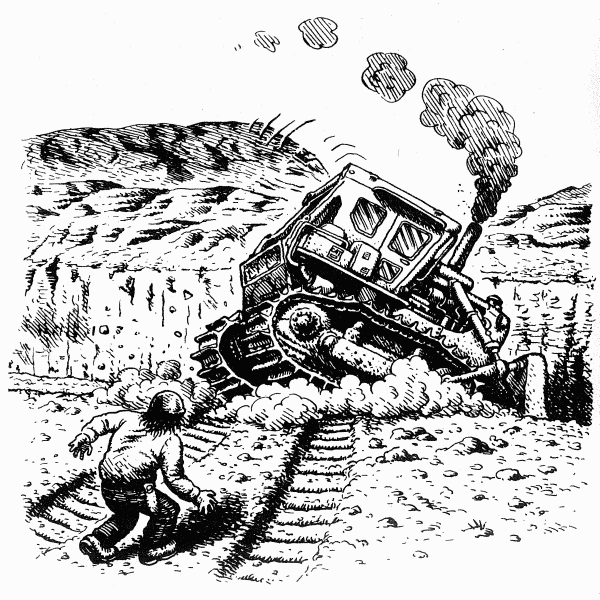

Hayduke ya no lo oía. Jugando con la palanca de embrague y freno iba arando la tierra con la pala de la máquina por el borde de la pista de aterrizaje. A tres millas por hora la bulldozer estrelló su pala contra una topadora, un gigante de metal embestido por otro más pequeño. La pala de la bulldozer quedó suelta, pero Hayduke, que se apartó de la pista para encarar el acantilado, la siguió empujando con la fuerza de la máquina, arrastrándola. Se dibujó en su cara un guiño de ferocidad. Nubes de polvos se levantaban al paso del gigante que iba arrancando de la tierra un gemido continuado.

Smith se subió a su camioneta y encendió el motor, preparado para abandonar el campo al primer indicio de peligro. A pesar de los tremendos fastos que estaba montando la bulldozer, en ninguna parte parecía surgir una señal de alarma. La pick up amarilla seguía aparcada frente a la cafetería. En el puerto un lanchero iba a toda máquina sobre su embarcación. Dos niños pescaban en el fondo del muelle peces gatos. Unos turistas hacían marchar el negocio de la curiosidad asomándose a unas tiendas. Un ejemplar de halcón volaba alto sobre las paredes de rojo irradiado por el sol. Paz…

Con la palanca de mando bien sujeta, Hayduke vio, a través de una nube de polvo, el borde de la explanada que avanzaba hacia sí. Más allá del borde, tras un bello salto, se extendía el lago Powell, la superficie arrugada por las ondas que levantaba un barco de paseo.

Pensó que había llegado el momento de parar.

—Eh —le gritó a Smith—. ¿Cómo se para esto?

Smith estaba apoyado en la portezuela de su camioneta, y se llevó una mano a la oreja y gritó:

—¿Qué dices?

—Que cómo se para esto.

—¿Qué? —ululó Smith.

—CÓMO SE PARA ESTO.

—NO TE OIGO.

La pala, bajo la bulldozer, llegó al borde, dio una voltereta, se desvaneció. Y la bulldozer la seguía impertérrita, bufando humo negro. Los rodamientos de acero pisaban fuerte sobre el suelo de arenisca, empujando la máquina hacia el espacio vacío. Hayduke saltó. Mientras se avecinaba el punto de no retorno, pareció que la bulldozer todavía quería salvarse girando un poco hacia la derecha, como si quisiese seguir el camino del borde buscando material sólido para no perder pie. Era inútil: cualquier tentativa resultó en vano, y la bulldozer siguió su curso y se precipitó, cayendo de pico, hacia la superficie casi metálica de la cuenca artificial. Las bandas de rodamiento, en la caída, seguían girando, y el motor no dejó de rugir.

Hayduke se había apeado a tiempo para ver, primero, la forma confusa de la pala cayendo al abismo, y después, cómo el tractor desaparecía de su vista para entregarse al lago. El estruendo del impacto escaló las paredes del cañón con efecto reverberante, similar al de un avión supersónico. La bulldozer emergió un momento de las oscuras aguas gélidas a la superficie, con su morro de Caterpillar amarillo destrozado, y después de un segundo tomando aire, se hundió lentamente. Una galaxia de espuma salina emergió a la superficie. Arena y piedras rodaron por el acantilado durante un minuto. Luego todo cesó. No había más actividad que la del cauto avance de una lancha a motor surcando las aguas del lago: algún curioso que quería asomarse al escenario de la calamidad.

—Vámonos de aquí —dijo Smith en cuanto se dio cuenta que en la cafetería del puerto, la pick up ya no estaba aparcada.

Hayduke se puso en pie, se sacudió el polvo y trotó hasta Smith con una gran sonrisa siniestra cruzándole la cara.

—Muévete —le dijo Smith. Hayduke empezó a correr.

Se alejaron mientras la pick up amarilla iba ascendiendo la ladera desde el puerto. Smith volvió sobre el camino por donde habían venido, pasado el puente sobre el Dirty Devil y hacia el Colorado, pero paró de golpe y antes de llegar al puente central se volvió para tomar la pista de arena hacia el norte, porque había allí una curva que les permitía ocultarse de la visión directa de cualquiera que pasase por la autovía.

¿Ocultos? No del todo, porque una nube de polvo, como la cola de un gallo gigante que se agita en el aire, los iba delatando. Consciente de la polvareda que levantaban, Smith paró la camioneta cuando alcanzaron unas rocas tras las que se colocó. Dejó el motor en punto muerto, por si hacía falta actuar con rapidez.

Esperaron.

Oían el relincho de la pick up que se había lanzado a perseguirlos, el sonido penetrante de los neumáticos sobre el asfalto caliente. El ruido fue atenuándose, y gradualmente volvió a ellos la paz y la tranquilidad, la armonía y el gozo.

Mientras se avecinaba el punto de no retorno, pareció que la bulldozer todavía quería salvarse girando un poco hacia la derecha, como si quisiese seguir el camino del borde buscando material sólido para no perder pie.