6. El Raid por Comb Wash

Comenzaron con los preparativos.

Primero, según sugerencia del capitán Smith, tenían que distribuir suministros en diversos puntos del terreno de operaciones de su proyecto: el territorio del Cañón, el sudeste de Utah y el norte de Arizona. Los suministros consistían en 1) comida, cosas enlatadas, carnes secas, frutas, guisantes, leche en polvo, agua potable; 2) equipamiento, botiquín médico, lonas y mantas, encendedores, mapas topográficos, moleskin, sacos de dormir, cantimploras, equipos de caza y pesca, hornillos para cocinar, barras de demolición, alicates pesados, corta pernos, tenazas, palas de excavación de zanjas, tubos de sifón, azúcar y sirope, aceite y gasolina, cuñas de acero, detonadores, cordones de detonación, mecha de seguridad, encendedores de fusibles y la cantidad pertinente de Du Pont corriente y Du Pont Cruz Roja Extra. La mayor parte del trabajo la harían Smith y Hayduke. De vez en cuanto les ayudarían el doctor y la señorita Abbzug, llegados de Alburquerque por aire. Hayduke se opuso durante un rato a la presencia de la chica.

—Nada de putas mujeres —aulló—. Es un trabajo de hombres.

—No hables como un cerdo —dijo Bonnie.

—Vale, vale —dijo el doctor—. Haya paz.

—Pensé que la célula la componían tres tíos —dijo Hayduke—. Nada de chicas.

—No soy una chica —dijo Bonnie—. Soy una mujer ya crecidita. Tengo veintiocho y medio.

Seldom Seen Smith se puso de lado, sonriendo, frotándose una aulaga rubia en su larga mandíbula.

—Habíamos quedado en que éramos sólo los tres —dijo Hayduke.

—Ya, ya —dijo el doctor—, pero lo siento: necesito que Bonnie esté con nosotros. Ella va adonde voy yo, y viceversa. Sin ella, no funciono.

—¿Qué clase de hombre eres tú?

—Un hombre dependiente.

Hayduke se giró hacia Smith:

—¿Qué dices?

—Pues —dijo—, el caso es que la muchacha me gusta, será muy agradable tenerla entre nosotros.

—De acuerdo, en ese caso tiene que hacer un juramento de sangre.

—No soy ninguna niña —protestó Bonnie—, y no pienso hacer ningún juramento de sangre o jugar a ningún juego de críos. Tendréis que confiar en mí, porque de lo contrario os denuncio al Departamento de Interior.

—Nos tiene agarrados de los huevos —dijo Smith.

—Nada de vulgaridades —dijo ella.

—De los testículos —respondió él.

—Primero te agarran de los testículos y luego vienen el corazón y la mente —opinó el doctor.

—No me gusta nada —dijo Hayduke.

—Pues a fastidiarse —dijo Bonnie—. Hay mayoría.

—No me gusta.

—Paz —dijo el doctor—. Te aseguro que nos será de mucha utilidad.

El doctor tenía la última palabra, porque al fin y al cabo la financiación del proyecto corría de su cuenta. Era un ángel, un ángel vengador. Eso lo sabía Hayduke. Y los gastos eran muchos. Noventa dólares un saco de dormir decente. Cuarenta un par de buenas botas. El precio de las judías había subido a 89 centavos la libra. De cualquier manera la mayor parte del presupuesto no iba a irse en suministros, sino en transporte por el terreno accidentado, intrincado del sureste, la gasolina de 49 a 55 centavos el galón y los neumáticos de camión a 55 dólares la unidad. Más los billetes de avión para el doctor y su mujer, Bonnie, 4225 sólo la ida de Alburquerque a Page. Ojalá pudiese desgravar muchos de esos gastos Smith como gastos de empresa, pero aunque fuera así el desembolso inicial era gigantesco. El buen doctor proporcionaba el dinero y tendría que firmar la mayor parte de los cheques, pues Smith estaba siempre seco. Doc los metería en su declaración a Hacienda como gastos de mejora de su rancho de 225 acres y como trabajo de gravamen de labores de minería que acontecían en el mismo sitio.

—Guantes. Apuntad guantes. Que no hagamos ningún tejemaneje de mierda sin los guantes puestos.

Doc les compró guantes, tres pares de los mejores guantes de piel.

—Y crema Sno-Seal para las botas.

Doc compró Sno-Seal.

—Y armas.

—No.

—Unas pistolas.

—Y mantequilla de cacahuete —exigió Bonnie.

—Pistolas y mantequilla de cacahuete.

—Mantequilla sí, pistolas ni hablar.

—Hay que defenderse, joder.

—Pistolas ni hablar. —Doc podía ser muy terco.

—Esos hijos de puta van a dispararnos.

—No habrá violencia alguna.

—Tenemos que defendernos.

—Nada de derramamiento de sangre —el doctor se levantó rápidamente.

De nuevo se rechazó la moción de Hayduke, tres votos a uno. Así que a partir de entonces tendría que llevar ocultas lo mejor que pudiera sus armas, su revólver escondido en un bolsillo interior de su mochila.

Doc compró seis botes de mantequilla de cacahuete Deaf Smith, un producto sin blanquear, no hidrogenado, elaborado con cacahuetes cultivados en suelo abonado y secados al sol sin los beneficios de herbicidas, pesticidas ni otros agentes del condado. Seldom Seen Smith (nada que ver con la mantequilla) y Hayduke los distribuyeron estratégicamente… y los dispersó estratégicamente sobre la Meseta del Colorado, un tarro aquí, otro allá, desde Onion Creak a Pakoon Spring, desde Pucker Pass a Tin Cup Mesa, desde Tavaputs, Utah a Moenkopi, Arizona. Rica y parda mantequilla de cacahuete.

En cierta ocasión, en los primeros momentos de la campaña, estaban llenando sus bidones de gasolina en un surtidor y Doc fue a pagar con su tarjeta de crédito. Hayduke se lo llevó aparte.

—No puedes usar tarjetas de crédito —le dijo.

—¿Nada de tarjetas de crédito?

—Nada de malditas tarjetas de crédito, ¿o es que quieres dejar un maldito reguero de pruebas de una milla de ancha, con tu puta firma en todos los sitios por los que pasamos?

—Ya entiendo —dijo Doc—. Claro que sí, pagaré en efectivo, nada de crédito, nada de prestarle oídos al tambor lejano.

No robaban ni compraban o usaban explosivos al principio. Hayduke quería empezar con ellos de inmediato, estaba entusiasmado con eso, pero los otros tres volvían a estar en contra. El doctor temía la dinamita: la dinamita traía ideales anarquistas y la anarquía no era la respuesta que estaban buscando. Abbzug les dijo que de todas maneras cualquier clase de fuego artificial era ilegal en todos los estados del suroeste, también había oído que cualquier cápsula explosiva podía causar cáncer cervical. El doctor le recordó a Hayduke que el uso de explosivos con propósitos ilegales —por muy constructivos que fueran— era una felonía y además un delito federal siempre que involucraran a puentes y autopistas, mientras que el vertido de un poco de sirope Karo, en el tanque de combustible del camión de la basura, o echar un poco de arena o polvo en las válvulas de aceite, era un delito menor, poco más que una trastada de Halloween.

Se convirtió en una pugna entre sutiles y sofisticadas técnicas de acoso y el flagrante y descarado sabotaje industrial. Hayduke estaba a favor de lo descarado y flagrante. Los otros de lo contrario. Perdió la votación como de costumbre. Hayduke se enfureció pero al mismo tiempo supo consolarse pensando que las cosas podrían ir en aumento a medida que progresaran las operaciones. Por cada acción una reacción mayor. De una maldita cosa a otra peor. Después de todo era un veterano de Vietnam. Y sabía cómo funcionaba el sistema. El tiempo, contrayéndose y colapsando día tras día, jugaba a su favor.

Cada uno de los escondites para las provisiones fue elegido con el máximo cuidado. Todo lo potable, lo comestible, lo perecedero se transportó en envases de metal. Las herramientas se afilaron, se engrasaron, se enfundaron en estuches o se envolvieron en telas. Todo fue enterrado, cuando eso era posible, o bien cubierto con rocas y vegetación. Se camuflaron los puntos donde se escondieron las cosas y se borraron las huellas. No se consideró adecuada ninguna ubicación hasta que pasaban el examen de Hayduke y Smith, experimentados asesores militares de la ¿Foxpack? ¿Sixpack? ¿Vengadores del Desierto? ¿La banda de los zuecos? No podían ponerse de acuerdo en el nombre. ¿La camarilla de la mantequilla de cacahuete? ¿Los Buscadores del Manto Púrpura? ¿Jóvenes americanos por la Libertad? ¿Congregación por la Tranquilidad de las Mujeres Cristianas? No se ponían de acuerdo. ¿Quién manda aquí? Todos estamos al mando, dijo Bonnie. Nadie está al mando, dijo Doc. Mala manera de empezar la puta revolución, se quejó Hayduke. Padecía la debilidad del autoritarismo, ex sargento George Washington Hayduke.

—Paz, por favor, pax vobiscum —dijo Doc. Pero también su emoción iba en aumento. Mirad por ejemplo lo que pasó con el nuevo Centro Médico Universitario de cincuenta millones de dólares, uno de esos nuevos millonarios edificios clase Bauhaus. El edificio olía a cemento fresco. Las ventanas, altas, escasas y estrechas, parecían troneras en un pastillero. El sistema de aire acondicionado no podía ser de diseño más moderno. Cuando el doctor Sarvis fue a la clase donde le tocaba impartir una lección cierto día —«Polución Industrial y Enfermedades Respiratorias»— se encontró con que la sala estaba supercaldeada, el ambiente muy cargado. Los estudiantes parecían más dormidos de lo habitual, pero como si no fuera con ellos.

Necesitamos algo de aire aquí, gruñó el doctor. Un estudiante se encogió de hombros. Los demás cabecearon, no asintiendo, sino de sueño. Doc se acercó a la ventana más cercana y trató de abrirla, pero qué. No parecía que tuviera pomo o manivela o pestillo o botón. ¿Cómo se abre esta ventana?, preguntó a un estudiante. Ni idea, señor. Otro dijo, no se puede abrir, este es un edificio con refrigeración propia. ¿Pero supongamos que necesitamos aire?, preguntó el doctor, aire libre y sensato. No se pueden abrir las ventanas en un edificio con refrigeración propia, le dijo el estudiante, se cargaría el sistema. Ya veo, dijo Doc, pero el caso es que necesitamos aire fresco. (Fuera, abajo, a la luz del sol, unos pajarillos cantaban en la forsitia, fornicando entre las hortensias). ¿Qué hacemos?, preguntó. Supongo que puede quejarse a la Dirección, dijo otro estudiante, uno que siempre encontraba el momento de bromear. Ya veo, dijo el doctor Sarvis. Sin perder los nervios se encaminó hacia su silla de metal bajo la pizarra, la cogió por el respaldo y el asiento, y la tiró contra con el vidrio de la ventana. Eso fue todo. Los estudiantes se quedaron mirándolo en silenciosa aprobación primero y cuando el doctor terminó le tributaron una ovación. Doc se sacudió las manos. Creo que por hoy nos ahorraremos pasar lista, dijo.

Un precioso día de comienzos de junio, cuando se dirigían al oeste desde Blanding, Utah, en su misión de esconder víveres, la banda se tomó un respiro en Comb Ridge y echó un vistazo al mundo de allá abajo. Iban los cuatro en la ancha cabina del cuatro por cuatro de Seldom. Era la hora del almuerzo. Se salieron de la polvorienta carretera —la 95 de Utah— y giraron al sur por un camino de cabras que corría paralelo al borde. Comb Rider es una falla que va creciendo gradualmente hacia el este, creando un ángulo cercano a los 90 grados por la parte oeste. La caída desde el borde es de unos quinientos pies, con otros trescientos pies o un poco más de talud de fuerte pendiente desde el acantilado. Como la mayoría de los demás cañones, mesetas y fallas en el sudeste de Utah, Comb Rider es una imponente barrera en la travesía este-oeste. O solía serlo. Así lo quiso Dios.

Smith llevo la camioneta hasta un saliente a unos veinte pies del borde y paró. Todo el mundo se apeó agradecido y caminaron junto a la arista. El sol estaba por encima de las nubes aún, el aire era apacible y cálido. Crecían florecillas en las grietas de las rocas —malvas, berros, chamisas, filias, rosas de acantilado, otras—. Doc estaba encantado.

—Mirad —dijo—. Arabis pulcra, Fallugia paradoxa, Cowania mexicana, por Dios.

—¿Qué es eso? —dijo Bonnie señalando unas cosas moradas que veteaban la sombra de un pino piñonero.

—Pedicularis centrathera.

—Vale, pero ¿qué es?

—¿Qué es? —Doc hizo una pausa—. Nadie sabe lo que es, la llaman salvia.

—No te las des de listo.

—También se le conoce como boca de dragón. Una vez me preguntó un chaval, ¿qué es una boca de dragón?, y le respondí: quizá sea el pañuelo de Dios.

—A nadie le gustan los listos.

—Ya lo sé.

Smith y Hayduke se quedaron de pie al borde de ciento cincuenta pies de pura gravedad. Ese profundo abismo que induce a los hombres a dormirse. Pero no estaban contemplando la muerte allá abajo, sino la vida, o por lo menos una confusión de polvo y actividad. Chirridos de motores, resoplidos y zumbidos de camiones distantes.

—Es la nueva carretera —explicó Smith.

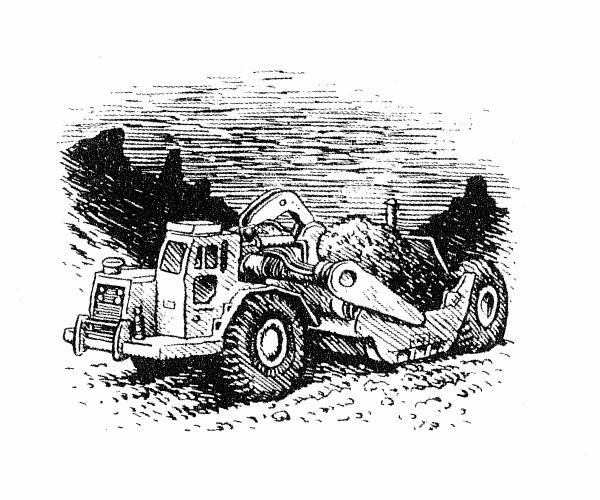

—Sí —dijo Hayduke levantando los binoculares y escrutando el escenario, a unas cinco millas de distancia—. Gran empresa —farfulló—. Hay volquetes Euclides, excavadoras D-9, camiones, grúas, cargadores, retroexcavadoras, perforadoras. Un trazado perfecto.

Vinieron Doc y Bonnie, con flores en el pelo. La luz del sol estallaba en los vidrios a través del polvo en el distante sur, sacaba brillo del acero.

—¿Qué pasa allá abajo?

—Están trabajando en la nueva carretera —informó Smith.

—¿Qué tiene de malo la antigua?

—El piso está tan gastado —dijo Smith— que se sube y se baja las colinas a paso de tortuga y cuando sale al valle o se mete entre los cañones no hay ni pavimento, y por lo general hace falta un montón de tiempo para llegar a cualquier parte. Con la nueva, la gente ahorrará diez minutos si va de Blanding a Natural Bridges.

—¿Es una carretera del condado?

—Se construyó para beneficiar a algunas compañías del condado, pero es estatal. Lo que pretende es beneficiar a esos pobres dueños de las minas de uranio y a las flotas de camiones y a los puertos deportivos del lago Powell, para eso sirve. También ellos tienen derecho a comer.

—Ya veo —dijo Doc—. ¿Me dejas echar un vistazo, George?

Hayduke le pasó los prismáticos, y Doc se quedó contemplando aquello mucho rato, chupando su Marsh Wheeling.

—Tela, tela, tela —dijo. Le devolvió los binoculares a Hayduke—. Señores, esta noche hay mucho que hacer.

—Y yo también.

—Sí, tú también.

Un agudo chillido les llegó flotando como una pluma desde el cielo cubierto por la plata de las nubes. El halcón. Cola roja, solitario, un halcón pasaba muy por encima del rojo arrecife, por encima de las olas de arena del Triásico, agarrada una serpiente viva en sus patas. La serpiente se retorcía, conducida a un nuevo mundo. La hora del almuerzo.

Después del pequeño parón la banda volvió a la camioneta de Smith y avanzó dos millas entre la roca y a través de los arbustos, despacio, para alcanzar un punto de observación más alto y directo. Smith dejó el carro a la sombra de un pino piñonero que no era lo suficientemente grande como para cubrirlo del todo.

Redes, pensó Hayduke, necesitamos redes de camuflaje. Lo apuntó en su cuaderno.

Ahora los tres hombres y la chica se apostaron de nuevo junto al borde, asomados a la gran caída. Según su costumbre, Hayduke dejó el camino, avanzó con manos y rodillas, luego, en las últimas yardas, tumbado del todo, sobre su vientre, hasta llegar al punto de observación. ¿Eran necesarias tantas precauciones? Seguramente no, era demasiado pronto aún: el Enemigo, después de todo, ni siquiera era consciente de la existencia de Hayduke y Compañía. El Enemigo, de hecho, todavía consideraba que contaba con la aprobación de todo el público americano, sin excepción alguna.

Incorrecto. Permanecieron tumbados boca abajo sobre la piedra caliente, bajo el suave cielo enjoyado, ante un abismo de setecientos pies verticales y a media milla de distancia de los dinosaurios de hierro que agrietaban con sus punzones la arena. No había aprobación en las mentes y los corazones de Abbzug, Hayduke, Smith y Sarvis. Ninguna simpatía. Pero sí involuntaria admiración por todo aquel poder, toda aquella fuerza suprahumana y controlada.

Su punto de espionaje les permitía hacerse una idea del corazón del proyecto, no de su totalidad. Los equipos topográficos, muy por delante de las grandes máquinas, habían terminado su trabajo semanas antes, pero las pruebas de su obra permanecían a la vista: las cintas festivas, de un rosa impactante, que aún colgaban de las ramas de los enebros que estaban enclavados en la línea de lo que un día sería la carretera, los pasadores de acero sirviendo de puntos de referencia.

Lo que Hayduke y sus amigos pudieron ver eran varias fases de un proyecto de construcción de una carretera que seguía en estudio. Hacia el oeste, más allá de Comb Wash, se apreciaban bulldozers desbrozando el camino. En las áreas forestales el trabajo de limpia de terreno precisaba de sierras taladoras, pero en el sudeste de Utah, en la meseta, los pequeños pinos piñoneros no ofrecían resistencia alguna a las bulldozers. Los empujaban con facilidad y los derribaban convirtiéndolos en un montón de maleza rota y supurante, muerta, descompuesta. Nadie sabía a ciencia cierta qué podía sentir un pino piñonero, qué grado de temor o dolor podían alcanzar los organismos de la madera, pero en cualquier caso los constructores de carreteras tenían cosas más apremiantes de las que ocuparse, aunque hubiese sido establecido suficientemente como hecho científico que un árbol vivo, arrancado de la tierra, tarda muchos días en morir por completo.

Tras la primera ola de bulldozers llegaba la segunda, sacudiendo la tierra y arrancándole a la roca madre grandes pedazos de tierra. Dado que se trataba de una operación de alisamiento del terreno, a veces había que rellenar y otras agujerear la piedra hasta el nivel especificado por los ingenieros de camino. Viéndolo todo desde su cómoda tribuna, observaron cómo las perforadoras avanzaban por la pista seguidas de tractores que remolcaban compresores de aire. Una vez colocada en posición y unida a los compresores, la taladradora de acero con forma de estrella y punta de carburo rasgaba la piedra arrancándole gimientes trocitos de teconita. El polvo de la piedra flotaba en el aire en cuanto rugían los motores. Las vibraciones resonantes estremecían los huesos de la tierra. Más sufrimiento mudo. Los equipos de perforación se trasladaron desde la colina al siguiente lugar.

Llegó el equipo de demolición. Las cargas se metían en los agujeros y se conectaban a un circuito eléctrico. Los observadores escucharon el silbato del jefe de la operación, los allí congregados se alejaron a una distancia de seguridad, luego un caño de humo y un trueno estallando en cuanto se dio la señal. Vinieron más excavadoras, camiones gigantes de carga que venían a llevarse los escombros.

Abajo, en el centro de operaciones, por debajo de las crestas irregulares, las excavadoras y los camiones capacitados para transportar ochenta toneladas de deshechos, seguían trabajando. Cortar y rellenar, cortar y rellenar, toda la tarde. El objetivo final era una moderna autopista de alta velocidad muy conveniente para la industria del transporte, sin irregularidades de más del ocho por ciento. Pero ese era sólo el objetivo inmediato. El objetivo ideal aguardaba más adelante. El sueño de los ingenieros es conseguir la perfecta esfericidad del planeta Tierra, una vez sanadas todas sus irregularidades, las carreteras pintadas sobre una superficie tan lisa como el cristal. Por supuesto que los ingenieros tienen aún que conformarse, pero son unos amiguitos tan incansables y opresivos como las termitas en el termitero. El suyo es un trabajo constante y los que ellos creen sus enemigos naturales, son los fallos mecánicos, el tiempo de descanso para los equipos, los problemas con la mano de obra, y que a veces todo falla por la impericia de geólogos y peritos.

El único enemigo en el que el contratista no piensa es en una banda de cuatro idealistas tendidos boca abajo al sol del desierto. Allá abajo rugían los monstruos metálicos, rebotaba el caucho en las grietas que abrían, tiraban sus cargas y subían con estruendo otra vez la colina para cargarse de nuevo. Las verdes bestias de Bucyrus, los brutos amarillos de Caterpillar, bufando como dragones, escupiendo humo negro en el polvo amarillo.

El sol corrió tres grados al oeste, saliéndose de las nubes, más allá de la plata del cielo. Los observadores de la cresta mascaban cecina, bebían a sorbos de sus cantimploras. Empezó a hacer menos calor. Mientras comían conversaban: había más ganas de conversar que de comer. Conversar sobre lo que iban a hacer esa noche. Las máquinas de hierro aún rodaban allá abajo, pero ya se estaba echando encima la hora de dar de mano.

—Lo que hay que tener en cuenta —dijo Hayduke— es el vigilante nocturno. Es probable que algún cabrón esté pendiente de todo esto por la noche. Tal vez lleve un perro. Y si es así, tenemos un problema.

—No habrá vigilancia —le dijo Smith—. Por lo menos no durante toda la noche.

—¿Y por qué estás tan seguro?

—Es así como se trabaja aquí: estamos en plena naturaleza. Nadie vive aquí. Estamos a 24 millas de Blanding. A cinco de la antigua carretera, que nadie coge por la noche de cualquier forma. No creo que haya problemas.

—Quizás algunos de esos estén acampados por aquí —dijo Hayduke.

—No —le respondió Smith—. No hacen ese tipo de cosas. Esos chavales trabajan tan duro durante el día que de noche sólo quieren regresar a la ciudad. No van a renunciar a sus comodidades. No es gente de campo. A esos tipos no les importa conducir ochenta millas cada mañana para llegar al trabajo. Están completamente locos. Yo he sido uno de ellos.

Doc y Hayduke, con los prismáticos, seguían vigilando. Smith y Bonnie, lentamente, dejaron la cresta sin dejar de mantenerse fuera del alcance de la vista de los de abajo, hasta que estuvieron por debajo de la línea del horizonte. Caminaron hacia la camioneta, montaron el hornillo y empezaron a cocinar la cena. El doctor y Hayduke eran pésimos cocineros, pero se les daba bien lavar los platos. Los cuatro eran buenos tragadores de comida, pero sólo Bonnie y Smith tenían interés en cocinar con un poco de decencia.

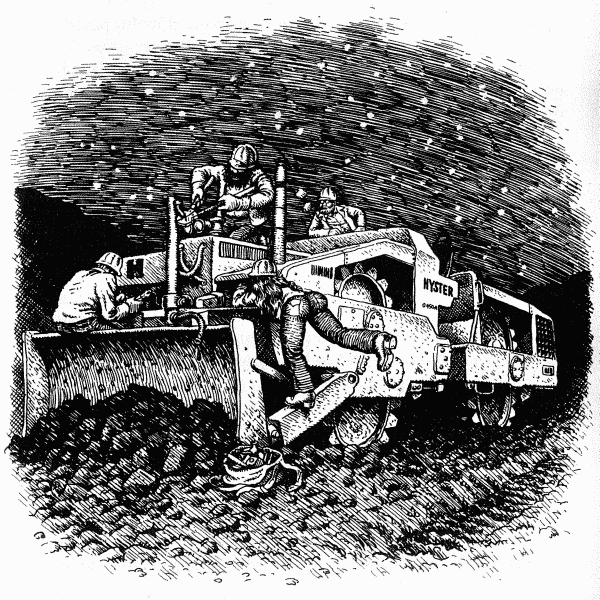

Smith llevaba razón. La gente se fue antes de que anocheciera. Cada cual dejó sus herramientas alineadas a un lado de la carretera, en fila, parecía una manada de elefantes de hierro, o sencillamente donde les pillara la hora de dar de mano. Los operarios se dirigían en pequeños grupos hacia los vehículos de vuelta a casa. Arriba, Doc y Hayduke podían escuchar sus voces, sus risas, el traqueteo de sus baldes. Las camionetas que llevaban a hombres de la zona oriental de la obra bajaron por la gran grieta para recoger a los operarios del equipo.

Los hombres se subían, los camiones volvían a subir la colina a través del polvo, se metían en la grieta de nuevo y salían de la vista de los observadores. Durante algún tiempo se oyó el rumor de los motores, se vio la nube de polvo trepando por pinos y enebros, y luego todo se volvió calma. Apareció un camión cisterna cargado de diésel, gimiendo por la pendiente hacia las máquinas, y fue de una en una, el conductor y su ayudante llenaban los tanques de gasolina de cada máquina. Una vez terminada la tarea, el camión cisterna volvió por donde había venido, siguió a los otros, camino del distante resplandor nocturno de la ciudad, en algún punto más allá de la parte este del abultamiento de la meseta.

Ahora la tranquilidad era completa. Los observadores consumían sus cenas en platos de estaño, oyendo el suave zureo de una paloma que les llegaba de abajo. Se oía el ulular de un búho, los cánticos de pajarillos que se retiraban a dormir en los álamos polvorientos. La gran luz dorada del sol ocultándose llenaba el cielo entero, resplandeciendo sobre nubes y montañas. Todo lo que alcanzaban sus ojos era naturaleza pura, sin carreteras, inhabitada. No sabían si podrían salvar todo aquello, pero sí que había que intentarlo. Mantenerlo como era.

El sol desapareció.

Tácticas, materiales, herramientas, equipo.

Hayduke leía su lista.

—¡Guantes! ¿Tiene todo el mundo sus guantes? Hay que ponérselos. Nadie va a bajar ahí sin sus putos guantes puestos o le corto las manos.

—No has lavado aún ni los platos —le dijo Bonnie.

—Cascos. ¿Tiene todo el mundo su casco? —le echó un vistazo a sus compañeros—. Tú, póntelo.

—No me cabe —dijo ella.

—Pues que te quepa. ¿Puede alguien decirle cómo se ajusta, por Dios santo? —otra ojeada a su lista—. Corta pernos —Hayduke blandió el suyo, un par de palancas cruzadas de mandíbula de acero de 24 pulgadas capaz de cortar cualquier cosa, pernos, barras, alambres, casi cualquier cosa que tuviera una pulgada de diámetro. Todos los demás estaban equipados con tenazas, suficientemente buenas para casi cualquier propósito.

—Vamos con las colocaciones —se dirigió a Bonnie y Doc—. ¿Os sabéis vuestras señales?

—Uno corto y uno largo es la alerta, hora de ponerse a cubierto —dijo Doc, mostrando su silbato metálico—. Uno corto y dos largos, todo bien, reanudar operaciones. Tres largos, petición de ayuda, vengan a ayudarme. Cuatro largos para… ¿para qué eran los cuatro largos?

—Cuatro largos significan trabajo hecho, vuelta al campamento —dijo Bonnie—. Y uno largo significa captado, mensaje recibido.

—No me gusta mucho lo de los silbatos —dijo Smith—, necesitaríamos algo más natural. Más ecológico. Ulular de lechuza, quizá. Cualquiera que oiga un silbato sabrá que hay animales de dos patas rondando por aquí. Dejadme enseñaros cómo ulula una lechuza.

Hora de entrenamiento. Las manos ahuecadas y cerradas con una pequeña ranura abierta en la que colocar los labios y soplar. Se sopla desde el vientre, profundo, el reclamo flota sobre los cañones, sube por las laderas de las montañas, se expande por todo el valle. Hayduke le enseñó al doctor Sarvis, Smith se ocupó personalmente de Abbzug, le colocó las manos en la postura adecuada, sopló en ellas, y dejó que ella soplara en las suyas. Ella aprendió rápido, a Doc no se le dio tan bien. Rehicieron las señales. Por un momento, en la hora crepuscular, se oyó una intensa conversación de lechuzas. Por fin estaban preparados. Hayduke volvió a su lista.

—Vale, guantes, cascos, linternas, corta cables, señales. Sigamos: sirope Karo, cuatro tarros cada uno. Cerillas. Linternas, cuidado con ellas, la luz sólo para alumbrar vuestras faenas, no se os ocurra iluminar los alrededores, y cuando os mováis de un sitio a otro, hay que apagarlas. ¿Probamos las contraseñas de luz? Naaaa, más tarde. Agua. Tenazas. Cinceladores. Destornilladores, vale, los tengo. ¿Qué más?

—Ya estamos —dijo Smith—. A moverse.

Cargaron sus mochilas. La de Hayduke, que llevaba la mayor parte del peso, pesaba por lo menos el doble que cualquiera de la de los otros, pero no le importaba. Seldom Seen Smith encabezó la expedición a través del resplandor solar. Los otros lo siguieron en fila de a uno, Hayduke en la cola. No había camino. Smith escogió la ruta más rápida entre árboles cubiertos de maleza, las hojas de bayoneta de la yuca, y los desmelenados nogales, a través de pequeñas olas de arena bajo las crestas de la estribación. Mientras pudo mantuvo al grupo en la roca, para no dejar huellas. Guiados por las estrellas iban rumbo al sur, al sur por la brisa nocturna, hacia la luz que derramaban los catorce mundos de la constelación de Escorpio a través del cielo del sur. Las lechuzas ululaban en el bosque pigmeo, los saboteadores hicieron prácticas para responder.

Smith rodeó un hormiguero, una gran construcción asimétrica de tierra rodeada por un área circular en la que no había vegetación alguna. La casa abovedada de las hormigas trilladoras. Smith lo evitó, y también Bonnie, pero Doc tropezó con el hormiguero, y las hormigas rojas salieron y una de ellas le mordió a Doc en la pantorrilla, y Doc se detuvo y destrozó la construcción a patadas.

—Así es como refuto yo a R. Buckminster Fuller —gruñó—. Así refuto a Paolo Soleri, a B.F. Skinner y al tardío Walter Gropius.

—¿Cómo de tardío? —preguntó Smith.

—Doc odia a las hormigas —explicó Bonnie— y ellas le odian a él.

—El hormiguero —dijo Doc— es emblema, símbolo y síntoma de lo que somos aquí fuera, tropezamos con él en el crepúsculo como tantos trotamundos. Quiero decir que es un modelo en microcosmos de aquello a lo que nos oponemos y contra lo que luchamos. El hormiguero, como el hongo fulleriano, es signo de enfermedad social. Los hormigueros se erigen allí donde reina el apacentamiento. La cúpula plástica es síntoma de la peste del industrialismo galopante, prefigura la tiranía tecnológica y revela la verdadera calidad de nuestras vidas, que va reduciéndose en proporción inversa al crecimiento del Producto Nacional Bruto. Fin del discurso del doctor Sarvis.

—Vale —dijo Bonnie.

—Amén —dijo Smith.

La tarde degeneró en noche, una solución densa y violeta velada por la luz de las estrellas. Y la oscuridad incrustada de energía, cada roca y cada arbusto y cada árbol con un halo de radiación silenciosa. Smith llevaba a los saboteadores por el contorno del terreno hasta que alcanzaron un borde más allá del cual no había nada tangible, a pesar de que no era el borde de la cuesta, sino sólo el borde del corte grande y artificial que se le había hecho a la subida. Debajo, a doscientos pies, lo que quedaba de luz les dejaba ver agazapados en la oscuridad, la amplitud de la nueva calzada y dibujadas las oscuras formas de las máquinas.

Smith y compañía siguieron por la nueva cuesta hasta llegar a un punto donde tenían que trepar por una roca aplastada y cubierta del polvo de la nueva calzada. Hacia el noreste, dirección a Blanding, podía verse una autopista que conducía a través del desierto hasta internarse en el bosque de matorrales, ya fuera de la vista por la oscuridad. Ninguna luz visible, sólo el leve resplandor de la ciudad de veinte millas de distancia. En dirección opuesta la carretera pronunciaba una curva entre las paredes del corte. Avanzaron por el corte.

Lo primero que encontraron en los arcenes fueron estacas de protección. Hayduke las arrancó y las tiró entre los arbustos.

—Hay que quitar siempre las estacas —dijo Hayduke—. Da igual donde te las encuentres. Siempre, por dios, es la primera regla general en el negocio de la tenaza. Hay que quitar todas las estacas de protección.

Se internaron en el corte, desde allí, si miraban abajo en dirección oeste, podían intuir vagamente Comb Wash, la zona de relleno, los equipos dispersos de demolición de la tierra. Se detuvieron para precisar las acciones.

—Aquí tiene que quedarse el primer centinela —dijo Hayduke.

—¿Doc o Bonnie?

—Yo quiero destrozar algo —dijo Bonnie—. No quiero quedarme sentada aquí en la oscuridad emitiendo señales de lechuza.

—Me quedaré yo —dijo Doc.

Una vez más revisaron las señales. Todo en orden. Doc se puso cómodo en el asiento de una máquina excavadora gigantesca. Se puso a jugar con los mandos.

—Rígidos —dijo—, pero es el transporte.

—¿Por qué no empezamos con esta maldita cosa ahora mismo? —dijo Hayduke, refiriéndose a la máquina de Doc—. Sólo por practicar.

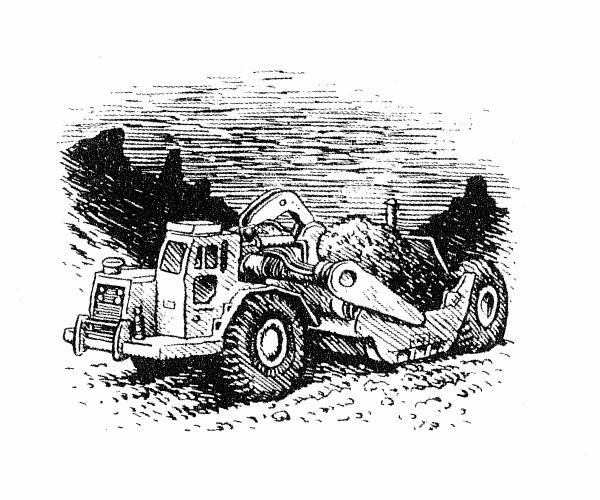

¿Por qué no? Se abrieron las mochilas, se sacaron las linternas y las herramientas. Mientras Doc vigilaba allá arriba en la cabina los tres compañeros se dedicaron a cortar cables, destrozar el tanque, estropear los sostenes hidráulicos de la máquina, una maravilla de 27 toneladas Hyster C-450a amarilla, con un motor diésel Caterpillar de 330HP de potencia, neumáticos dentados de 29.500 dólares sólo, fabricados por Fob Saginaw, Michigan. Uno de los mejores. Un barco de ensueño.

Trabajaron sin problemas. El sonido de los cascos chocando contra el acero. Las tenazas y las barras arrancando hermosos ¡clunks! y vertiginosos ¡slanks! de los metales tensionados hasta que quedaban cortados. Doc encendió otro puro. Smith se secó una gota de aceite que le cayó en el párpado. El penetrante olor de los líquidos hidráulicos flotando en el aire, mezclándose desagradablemente con el humo del tabaco de Doc. El aceite regado crepitando en el polvo. Otro sonido les llegó en la distancia, como de un motor. Se detuvieron. Doc echó un vistazo a la oscuridad. Nada. El ruido se desvaneció.

—Todo bien —dijo—, vamos muchachos.

Cuando todos cortaron lo que estaba a su alcance, Hayduke sacó la varilla del motor, no precisamente para comprobar cómo estaba de aceite, y echó un reguero de fina arena en la caja del cigüeñal.

Demasiado lento. Desenroscó el tapón del depósito de aceite, tomó cincel y martillo y practicó un agujero por el que echó más arena. Smith quitó el tapón del depósito de combustible y vació cuatro botellas de medio litro de sirope. Inyectado en los cilindros, el azúcar formaría un manto sólido en las paredes de los cilindros y en los anillos del pistón. Cuando se pusiera en marcha, el motor pesaría como un bloque de hierro. Si es que podían ponerlo en marcha.

¿Qué más? Abbzug, Smith y Hayduke se volvieron a ver la máquina. Estaban impresionados por lo que habían hecho. Matar a una máquina. Deicidio. Todos ellos, Hayduke incluido, estaban un poco aturdidos por la enormidad del crimen. Por el sacrilegio cometido.

—Vamos a arrancar el asiento —dijo Bonnie.

—Eso es vandalismo —dijo Doc—. Estoy contra el vandalismo. Arrancar sillones es de pequeños burgueses.

—Pues vale, vale —dijo Bonnie—, vamos a lo próximo.

—Muy bien, ¿nos encontraremos aquí? —dijo Doc.

—Es la única manera de volver a la cresta —dijo Smith.

—Pero si pasa cualquier mierda —le dijo Hayduke—, no te quedes a esperarnos, nos vemos donde la camioneta.

—No podría encontrar el camino de vuelta ni si mi vida dependiera de ello —dijo Doc—. No en la oscuridad.

Smith tensó su larga mandíbula.

—Mira Doc —le dijo—, si pasa cualquier cosa será mejor que te subas a aquel bancal, por encima de la carretera, y nos esperes. No te olvides de la señal de la lechuza. Así te encontraremos.

Lo dejaron allí en la oscuridad, pertrechado en el asiento de la mutilada y escacharrada excavadora. La pupila roja de su cigarro era la única señal que veían los que partieron. El plan era que Bonnie se quedara a vigilar en el extremo oeste del campo de operaciones mientras Hayduke y Smith trabajaban en los equipamientos de la obra. Ella se les quejó.

—¿No tendrás miedo de la oscuridad, verdad?

—Por supuesto que me da miedo la oscuridad.

—¿Miedo de quedarte sola?

—Por supuesto que me da miedo quedarme sola.

—¿Quieres decir que no vas a vigilar?

—Claro que vigilaré.

—No es sitio para mujeres —murmuró Hayduke.

—Cállate —le dijo ella—. ¿Me estoy quejando? Vigilaré. Así que calla antes de que yo te cierre el pico.

La oscuridad hacía que Hayduke se sintiese cómodo y seguro. Le gustaba. El Enemigo, si aparecía, se anunciaría con rumor de motores, brillo de faros, y todos los proyectiles y bombas de la Operación Trueno como en Vietnam. Hayduke lo aceptaba. Pero la oscuridad y la naturaleza nos pertenecían. Es territorio comanche. Nuestro territorio. O así lo consideraba él.

Colina abajo, a más o menos una milla, en una gran excavación, la carretera descendía hacia una grieta abierta en Comb Wash. Pronto alcanzaron las primeras máquinas allí apostadas —removedores de tierra, grandes camiones.

Bonnie seguía por su cuenta. Smith la tomó de un brazo un instante:

—Quédate cerca, cariño —le dijo—, sólo concéntrate en mirar y oír: deja que George y yo hagamos el trabajo. Si te quitas el casco oirás mejor, ¿vale?

—Vale —dijo ella—, por el momento vale.

Pero quería que más adelante su papel fuera más relevante. Él estuvo de acuerdo. Compartir y compartir por igual. Le mostró cómo encontrar el camino para alcanzar la cabina abierta de una máquina Euclide de 85 toneladas. Se sentó arriba como un vigía en el nido de un cuervo mientras él y Hayduke se ponían manos a la obra.

Mucho por hacer. Cortar y forzar, forzar y desgarrar. Se pusieron con un Caterpillar D-9a, la bulldozer más grande del mundo, ídolo de los hacedores de autopistas. Hayduke puso tanta arena en la caja del cigüeñal que no podía reinsertar la varilla. La recortó hasta que fue suficiente. Arena en el depósito de aceite. Subió a la cabina para tratar de abrir el tanque de gasolina. No giraba. Cogió el martillo y el cincel y lo forzó, echó dentro cuatro botellas de energético sirope Karo que se mezcló con el diésel. Reemplazó el tapón. Se quedó sentado un momento en el asiento del conductor y se puso a tontear con las manivelas y botones.

—¿Sabes lo que sería divertido de verdad? —le dijo a Smith, que estaba abajo, escacharrando una manguera hidráulica.

—¿Qué, George?

—Llevar esta mierda hasta allá arriba, ponerla en el borde y hacerla caer al vacío.

—Eso nos llevaría media noche, George.

—Pero seguro que sería divertido.

—De todos modos no podríamos arrancarlo.

—¿Por qué no?

—No hay manilla del rotor en el magneto. Ya lo he revisado. Suelen llevársela cuando dejan estas bestias solas en la carretera.

—¿De veras? —Hayduke sacó su cuaderno de notas y un lápiz del bolsillo de su camisa, lo iluminó con la linterna y apuntó: Manillas de rotor—. ¿Sabes algo que podría ser divertido?

Smith, ocupado en anular la conexión entre las juntas de culatas y las líneas de inyección de combustible, dijo:

—¿Qué?

—Se podría colocar un perno en cada rodadura. Cuando la cosa se moviera, él mismo iría destrozándose al avanzar. Eso sí que les jodería.

—George, este tractor no va a moverse por un milagro. No va a ir a ningún sitio.

—Por un milagro.

—Eso es lo que he dicho.

—Sí, ese es el problema.

Hayduke se apeó de la cabina y se acercó a Smith, allí, bajo la negra luz de las estrellas, haciendo su humilde tarea, el puntito de luz de la linterna fija en un tornillo de ajuste en el motor que pesaba lo que tres autobuses Volkswagen. El Caterpillar amarillo, enorme en la oscuridad, se cernía sobre los dos hombres con la indiferencia de un dios, sin que en su piel esmaltada se intuyesen los desavíos que había padecido. El coste de aquella pieza podía rondar los 30.000 dólares. ¿Qué fue de los hombres que merecían la pena? ¿En qué análisis racional químico, psíquico o físico? ¿Enana nación de doscientos millones de cuerpos? ¿Cada vez más baratos, como unidades de producción de bajo coste?

—Ese es el problema —repitió—. Todo este rollo de cortar cables va sólo a hacerlos ir más lentos, pero no los va a parar. Pero me-cago-en-la-puta-que-me-parió, Seldom, estamos desperdiciando el tiempo.

—¿Qué pasa, George?

—Que estamos desperdiciando el tiempo.

—¿Qué quieres decir?

—Quiero decir que lo que deberíamos hacer es hacer estallar a esta hija-de-puta. A esta y a todas las demás. Quiero decir meterle fuego. Quemarlas.

—Eso sería incendio provocado.

—Por los clavos del Señor, ¿cuál es la diferencia? ¿Te crees que lo que hacemos ahora es mucho más bonito? Sabes muy bien que si el viejo Morrison-Knudsen estuviera ahora aquí con sus matones, sólo se contentaría después de pegarnos cuatro tiros.

—No van a estar muy felices por esto, eso es cierto. Tampoco van a entendernos.

—Nos entenderán. Y odiarán nuestras malditas entrañas.

—No, no entenderán por qué razón lo hacemos, George. Eso es lo que quiero decir. Quiero decir que seremos unos incomprendidos.

—No, no seremos unos incomprendidos. Sólo seremos unos apestados.

—Quizá tendríamos que explicarnos.

—Quizá tendríamos que hacer lo correcto, nada de estas malditas trastadas de niñita.

Smith se quedó callado.

—Vamos a destrozar a este cabrón.

—No sé —dijo Smith.

—Cocinarlo en su propia grasa. Sólo tengo que sacar un sifón de mi mochila, sólo hacen falta unas cerillas. Echamos con el sifón un poco de gasolina en el motor y en la cabina y ya no tenemos más que encender una cerilla y dejar que Dios haga el resto…

—Sí, supongo que él se encargaría —estuvo de acuerdo Smith—. Si Dios quisiera que esta bulldozer sobreviviese no hubiese permitido que llenasen de gasolina su tanque. Pero, ¿qué pasa con Doc, George?

—¿Qué pasa? ¿Desde cuándo es el jefe?

—Es el que financia toda la operación. Le necesitamos.

—Lo que necesitamos es su dinero.

—Vale, sí, dilo como quieras. Me gusta el viejo Doc. Y me gusta la pequeña mujer del viejo también. Creo que los cuatro juntos hacemos buen equipo. Y creo que no podemos hacer nada que no cuente con la aprobación de los demás. Piensa en ello, George.

—¿Ha terminado el sermón?

—Sí, ha terminado.

Hayduke se quedó un rato en silencio. Trabajaron. Hayduke pensaba. Después de un minuto dijo:

—¿Sabes qué, Seldom? Supongo que tienes razón.

—Una vez pensé que estaba equivocado —dijo Seldom—, pero más tarde me di cuenta de que me equivoqué al pensarlo.

Terminaron con el D-9a. El sifón y las cerillas se quedaron en la mochila de Hayduke. Por el momento. Hicieron lo que pudieron con arena, con mermelada, mutilando y destrozando la primera bulldozer, se dirigieron a la siguiente, la chica se les unió. Smith la rodeó con su brazo.

—Miss Bonnie —dijo—, ¿cómo va el turno de noche?

—Demasiado pacífica. ¿Cuándo me toca romper algo?

—Necesitamos que vigiles.

—Me aburre.

—No te preocupes por nada, cariño. Vamos a tener emociones fuertes antes o después para el resto de nuestras vidas. Si vivimos mucho. ¿Qué estará haciendo Doc en su soledad?

—Estará bien. Vive en el interior de su mollera la mayor parte del tiempo.

Otra máquina gigante se les apareció en la oscuridad. La picaron. Luego la siguiente. Bonnie los veía desde la cabina de un removedor de tierra cercano. ¡El siguiente! Y los hombres avanzaban.

—Si por lo menos pudiéramos poner en marcha los motores de estas putas. Podríamos drenarles el tanque de aceite, dejar el motor en marcha y seguir. Harían el trabajo ellas solas y terminaríamos enseguida.

—Lo haríamos —consintió Smith—. Drenar el aceite y encender el motor. Se quedarían más secas que el culo de un toro en lo que canta un gallo. Ellos nunca permitirían a ningún bicho abrirlas.

—Podemos darle a cada una, una oportunidad de todos modos. —Y poniéndose al tajo enseguida, Hayduke se puso a los mandos de la gran bulldozer—. ¿Cómo se pone en marcha esta bestia?

—Te lo diré si encontramos una que nos deje.

—¿Qué tal cruzando los cables? Quizá podemos encenderlas así. Provocar la ignición.

—No te valdrá esa maña en un tractor Caterpillar. Esto no es un auto, George, ya lo sabes. Esto es equipo industrial pesado, no es el viejo Farmall para volver a casa.

—Vale, estoy listo para la lección.

Hayduke se apeó del asiento del operario. Echaron puñados de suave arena del Triásico en el cárter, cortaron cables, los conductos de gasolina, las mangueras hidráulicas en la proa y en la popa, derramaron en el tanque de gasolina. ¿Por qué Karo en vez de simple azúcar? Smith quería saberlo. Se vierte mejor, le explicó Hayduke; se mezcla más fácilmente con el diésel, no se queda atascado en los filtros. ¿Estás seguro de eso? No.

Hayduke se tumbó bajo la bulldozer por localizar el tapón de drenaje en el cárter del aceite. Lo encontró, a través de una abertura practicada en la placa blindada, pero iba a necesitar una llave grande para desenroscarla. Buscaron una caja de herramientas en la cabina. Cerrada. Hayduke rompió la cerradura con martillo y cincel. Dentro había unos cuantos instrumentos normales: una llave de hierro de tres pies, varias llaves inglesas gigantes, una almádena, pernos, tornillos, cables, una llave inglesa de madera labrada.

Hayduke cogió la llave de tres pies que parecía tener el tamaño adecuado y volvió a ponerse bajo la bulldozer. Estuvo un rato peleándose con el tapón hasta que consiguió romperlo y el aceite empezó a derramarse. La gran máquina se desangraba, toda su sangre, con latidos pulsantes, iba cayendo a la tierra y el polvo. Cuando quedó vaciada, Hayduke reemplazó el tapón. ¿Por qué? El vicio de la costumbre: pensaba que lo que había hecho era cambiarle el aceite a su jeep.

Hayduke volvió a la superficie, cubierto de polvo, grasa, aceite, frotándose los nudillos magullados.

—Mierda —dijo—, no sé.

—¿Qué pasa?

—¿Lo estamos haciendo bien? Eso es lo que no sé. El operario viene y se monta en esta cosa por la mañana, trata de arrancarlo, y nada. Así que lo primero que va a ver es todos los cables cortados, todos los conductos de fuel cortados. Así que echarle arena al cárter, derramar el aceite, no sirve de nada si el motor no se enciende. Pero cuando el operario vea la escabechina de cables y conductos, verá también todo lo demás, se fijará naturalmente en el nivel de aceite de la máquina, y luego encontrará lo de la arena, y verá que alguien ha drenado el depósito de aceite. Estoy dándole vueltas y creo que todo este negocio de la tenaza, para que sea efectivo, debería dar menos pistas de sus labores. Quiero decir, hacerlo más simple y menos evidente.

—Bueno, George, te recuerdo que hace un minuto eras tú el que quería meterle fuego a todo esto.

—Sí. Pero ahora estoy pensando en otra manera.

—Bueno, es demasiado tarde. Nosotros ya hemos dejado muchas pistas aquí. Deberíamos seguir como lo hemos venido haciendo.

—Pero piénsalo un minuto, Seldom. Llegarán aquí a la misma hora por la mañana. Todo el mundo pondrá en marcha los motores de sus vehículos al mismo tiempo. Algunos descubrirán que hemos cortado los cables: quiero decir, en los vehículos en los que ya hemos cortado los cables. Pero mira, en los otros, si dejamos en paz los cables, si dejamos en paz los conductos, entonces ellos pueden encender los motores, y entonces la arena y el sirope harán su tarea, quiero decir, que al menos tendrán ocasión de hacer su tarea tal como lo planeamos: para arruinarle los motores a las máquinas. ¿Qué me dices a eso?

Estaban dejados caer, hombro por hombro, contra el chasis de acero de la bulldozer, mirándose el uno al otro a través de la suave luz de las estrellas.

—Que me gustaría que todo eso nos lo hubiésemos planteado antes —dijo Smith—. No tenemos toda la noche.

—¿Por qué no tenemos toda la noche?

—Porque tendríamos que estar a cincuenta millas de aquí cuando llegue la mañana, esa es la razón.

—Yo no —dijo Hayduke—, yo me quedo a ver lo que pasa. Quiero una puta satisfacción personal.

Una lechuza ululó desde lo alto del removedor.

—¿Qué pasa ahí abajo? —les dijo Bonnie—. ¿Pensáis que estáis de picnic o algo así?

—Vale —dijo Smith—, hagamos lo sencillo. Olvidémonos de cortar cables y centrémonos en los sistemas de aceite y gasolina. Bien sabe dios que nos sobra arena aquí. Hay como diez mil millas cuadradas de arena aquí.

Estuvieron de acuerdo.

Fueron rápida y metódicamente, de máquina a máquina, echando arena en los cárteres y en los bajos, en cada apertura de las partes móviles. Cuando se les acabó el Karo, echaron arena en los tanques de fuel, como medida extra.

Todo el camino, Hayduke y Smith, en medio de la noche, trabajaron alternándose hasta el final. Ahora uno, ahora el otro, relevaban a Bonnie en el puesto de vigía, lo que permitió que ella también participara plenamente en las tareas del campo de operaciones. Trabajo en equipo, eso es lo que hace grande a América: trabajo en equipo e iniciativa, eso es lo que hace que América sea hoy lo que es. Se emplearon a fondo en los Cats, en los removedores de tierra, le dieron lo suyo a los Schraman de aire comprimido, a los compactadores Hyster, a los volquetes Massey, a los tractores Joy Ram, a la excavadora John Deere 690-A, y así estuvieron todo el rato: más que suficiente. Al viejo Morrison Knudsen le sobraba equipamiento, de acuerdo, pero alguien iba a tener un dolor de cabeza del copón por la mañana cuando el sol asomara y se arrancasen los motores y todas aquellas partículas de arena, corrosiva como polvo de esmeril, empezase a vengar a la tierra en los cilindros de los violadores del desierto.

Cuando terminaron en la zona de corte y relleno, en la parte alta de Comb Rider, y por fin llenaron de arena el motor del último de los vehículos, se sentaron bajo un enebro a descansar. Seldom Seen, leyendo las estrellas, estimó que eran las dos de la mañana. Hayduke decía que no eran más de las once y media de la noche. Quería seguir adelante, quitar todas las estacas, señales y banderolas que sabía que estaban esperando ahí delante, en la oscuridad, en la naturaleza semi-virgen que aguardaba. Pero Abbzug tuvo una idea mejor: en vez de destrozar las señales topográficas, sugirió recolocarlas de manera que hicieran un circuito bucle que llevara a todos los vehículos al punto de comienzo, o conducirlos hasta el borde, dijo, a Muley Point, donde los contratistas se encontrarían con una caída de 1200 pies que daba al río San Juan.

—No les des ideas —le dijo Hayduke—, seguro que se les ocurre hacer otro puto puente.

—Hay señales topográficas en veinte millas al oeste —dijo Smith, que estaba en contra de los dos planes.

—Entonces ¿qué hacemos?

—Me gustaría ir al saco —dijo Smith— a dormir un rato.

—Me gusta esa idea.

—Pero la noche es joven —dijo Hayduke.

—George —le dijo Smith—, no podemos hacerlo todo en una sola noche. Tenemos que regresar a por Doc, regresar a la camioneta, y sacar el culo de aquí. No queremos estar cerca de todo esto cuando llegue la mañana.

—No pueden probar una mierda.

—Eso es lo que el Pretty-Boy Floyd dijo. Eso es lo que Baby-Face Nelson dijo, y lo que dijeron John Dillinger y Butch Cassidy y el otro colega, ¿cómo se llamaba?

—Jesús —gruñó Hayduke.

—Eso es, Jesucristo. Eso es lo que dijeron todos y mira cómo acabaron. Crucificados.

—Esta ha sido nuestra primera gran noche —dijo Hayduke—. Hemos hecho todo lo que hemos podido. No lo tendremos tan fácil como hoy las próximas veces. La próxima vez ellos van a tener bloqueadas todas las entradas. Puede que incluso pongan cepos. Y guardianes, con transmisores, y perros.

Pobre Hayduke: sus argumentos ganaban pero él perdía su alma inmortal. Tenía que ceder.

Se fueron por donde habían venido, pasaron por delante de toda aquella maquinaria tergiversada, arruinada, silenciosa. Aquellos enormes dinosaurios de hierro esperarían pacientemente el resto de la noche a que los rosados dedos de la mañana desvelaran la violación que habían padecido. La agonía de los anillos de los cilindros, atascados por los pistones hinchados, debía ser considerada como toda sodomía un crimen contra natura a ojos del deus ex machina; quién lo sabe.

Un ululato de lechuza procedía del este, de las sombras de la grieta dinamitada. Uno corto y uno largo, luego una pausa, y otra vez uno corto y uno largo. Un mensaje de advertencia.

—Doc en el tajo —dijo Smith—. Doc nos está avisando.

Los dos hombres y la chica permanecieron en la oscuridad quietos, aguzando el oído, tratando de ver algo. La llamada de advertencia se repitió, dos veces más. La lechuza solitaria hablándoles.

Escucharon. Nerviosos grillos cantaban en la hierba seca bajo los álamos. Unas cuantas palomas se agitaron en las ramas.

Oyeron, débil pero acercándose, el rumor de un motor. Luego lo vieron, al fondo de la grieta, el vuelo de los faros encendidos. Un vehículo apareció, dos ojos iluminados avanzando a baja velocidad.

—Vale —dijo Hayduke—, fuera de la carretera. Cuidado con el terreno, si pasa cualquier mierda, nos dispersamos.

Entendieron. Atrapados como estaban no había sitio por el que huir más que deslizándose por la empalizada de rocas sueltas y cantos con aristas. Allí se pusieron a cubierto, la piel llena de abrasiones.

El camión llegó por la carretera, avanzaba despacio, llegó hasta donde pudo y se detuvo entre las máquinas saboteadas, al final del camino. Una pausa de cinco minutos, el motor y las luces apagadas. El hombre del camión, sentado en la cabina con las ventanas abiertas, sorbió una taza dé café que se sirvió de su termo, y se quedó a escuchar la noche. Encendió un foco y lo dirigió hacia la maquinaria. Por lo que podía ver, todo estaba sin novedad. Encendió el motor, volvió por donde había venido, pasó por el punto en el que, abajo, estaban los saboteadores escuchando, siguió a través de la grieta y desapareció. Hayduke metió de nuevo su revólver en la mochila, se sonó la nariz con los dedos y escaló al talud de la carretera. Smith y Abbzug emergieron de lo oscuro.

—La próxima vez perros —dijo Hayduke—. Luego pistoleros en helicópteros. Luego el napalm. Y luego los B-52.

Caminaron en la oscuridad, por la alta grada que llevaba a la zona este. Prestaban atención por si la lechuza calva de ojos desorbitados emitía un nuevo mensaje.

—No creo que sea así —dijo Smith—, ellos también son personas, como nosotros. Tenemos que recordar eso, George, si lo olvidamos, nos convertiremos en ellos, y entonces, dónde estaremos.

—No son como nosotros —dijo Hayduke—. Son diferentes. Vienen de la luna. Gastan millones de dólares para asar hasta la muerte a un montón de amarillos.

—Bueno, yo tengo un cuñado en las Fuerzas Aéreas. Es sargento. En el río llevé a la familia de un general una vez. Parecían más o menos humanos, George, como nosotros.

—¿Conociste al general?

—No, a su esposa, era tan dulce como una tarta casera.

Hayduke, silencioso, sonreía avieso en la oscuridad. La pesada carga que transportaba en la espalda, llena con agua, armas y herramientas, daba consistencia real, sólida, efectiva a la empresa. Se sentía potente como una pistola, peligroso como la dinamita, duro y fuerte y lleno de amor por sus compañeros. Y por sus compañeras también, por ejemplo Abbzug, maldita sea, malditos sus ajustados pantalones vaqueros y su suéter de pelo que no podía ocultar el rítmico swing, arriba y abajo, de sus putas tetas apretadas. Por Dios, pensó, necesito trabajar, ¡trabajar!

Doc estaba sentado en el borde de un bancal fumando lo que parecía un inextinguible e interminable cigarro.

—¿Y bien? —dijo.

—Bien, sí —dijo Smith—, juraría que lo hemos dado todo.

—La guerra ha empezado —dijo Hayduke.

Las estrellas brillaban. La premonición de la vieja luna matizaba el brillo de los astros orientales. No había viento, ningún sonido que no fuera la vasta transpiración, adelgazada por la distancia, del bosque de la montaña, artemisas, enebros, pinos piñoneros desplegados en cientos de millas a través de la semiárida meseta. El mundo vacilante, a la espera de algo. A la salida de la luna.

—No soy ninguna niña —protestó Bonnie—, y no pienso hacer ningún juramento de sangre o jugar a ningún juego de críos. Tendréis que confiar en mí, porque de lo contrario os denuncio al Departamento de Interior.

Trabajaron sin problemas. El sonido de los cascos chocando contra el acero. Las tenazas y las barras arrancando hermosos ¡clunks! y vertiginosos ¡slanks! de los metales tensionados hasta que quedaban cortados.