El entrenador Danson siempre me reservaba para la segunda parte de los partidos. Era como si esperase que al salir fresco al campo me decidiera a meter otro golazo como el de pretemporada. Es más, en varias ocasiones me sacó justo antes de que lanzáramos un córner —como había sucedido en el ya mítico encuentro contra Palo Alto— y al área me iba yo con la determinación de un cañonero, la decisión de un cazagoles y el instinto de un pichichi, pero el balón nunca me llegaba a los pies, ni siquiera a la cabeza. Tan sólo una vez la pelota salió rebotada y se acercó mansamente hacia mi posición; Danson, Tim Holley, el resto de compañeros, yo mismo, con el corazón en un puño al golpear el esférico con la furia de mil delanteros y el puño que se hacía añicos al ver el balón salir alto, muy alto, estratosférico y desviado, muy desviado, estrábico hasta perderse por una banda ¡lateral! Aquel día, mientras regresaba cansino a mi campo para recuperar la posición a la espera del saque de puerta, asumí que mi carrera futbolística en California había conjuntado plenitud y decadencia en aquel lejano gol que ya olía a podrido. Miré de reojo al entrenador; por su gesto supe que pensaba igual que yo.

Hoy jugábamos contra Yerbabuena, instituto situado al sur de San José, en una zona eminentemente hispana. En aquel partido mi labor en el campo tenía una especial relevancia; traducir los posibles insultos en español por si había que cruzarle la cara a algún contrario. Así me lo había explicado Brian, un rubiales con pocas entendederas al que Danson había nombrado capitán del equipo, no por supuestos méritos tácticos o diplomáticos, sino porque también era pateador titular del equipo de fútbol americano del instituto y ésos, ya se sabe, tienen reconocimiento, prestigio y animadoras. El consuelo era que, a pesar de las diferencias de estatus según el deporte que practicaras, sí había algo que unía a todos los equipos que representaban a Catworth en las liguillas de secundaria; no me refiero a un orgullo de grupo o a la satisfacción de defender los colores burdeos y amarillo. Hablo de nuestra evidente falta de talento. Daba igual que se tratara de baloncesto, fútbol, béisbol, voleibol, natación, atletismo, hockey sobre hierba, lucha libre, gimnasia o bádminton: Catworth no ganaba ni a las canicas, lo cual no restaba ni un ápice de solemnidad a cualquier acto relacionado con las fotos oficiales, las presentaciones de los equipos o los entrenamientos a tope, dale duro, a ver si empatamos.

Durante la primera parte del partido no había escuchado insultos destacables provenientes de los contrarios. Se lo explicaba durante el descanso a nuestro capitán, más preocupado por alguna posible ofensa a su honor que por los cuatro golazos que nos habían metido los de Yerbabuena en cuarenta minutos —los partidos duraban diez menos que en Europa— y los que nos podrían caer en el segundo tiempo. Al poco de reanudarse el encuentro, el entrenador me hizo un gesto para que saltara al campo. ¿Por qué me sacaba? ¿Por qué se empeñaba en recordarme que en un día lejano, en el albor de la humanidad, había metido un golazo por la escuadra? ¿Era parte de una meticulosa humillación? Mis pensamientos siempre eran así de negativos hasta que el árbitro permitía el cambio. Y entonces, cuando el compañero al que sustituía abandonaba el terreno de juego taladrándome con odio jíbaro, mi ilusión brotaba como una seta tras la lluvia y acababa saltando al campo como un toro.

Cinco minutos más tarde —ni siquiera había tocado el balón— nos metieron el quinto y, poco después, el sexto. A todo esto, Brian no cesaba en sus órdenes y ánimos, como si un arranque de nuestra furia, combinado con un fabuloso despiste colectivo del equipo contrario, nos permitiera meter siete goles en un santiamén. En un momento dado, todos los jugadores esperábamos el saque largo de nuestro portero; Catworth mirando al cielo como el que teme un bombardeo enemigo, Yerbabuena como el hambriento que espera ayuda humanitaria. El balón aterrizó en medio del campo y uno de los contrarios —que precisamente había marcado los dos últimos goles de su equipo— saltó con la sana intención de rematar de cabeza. No contaba con nuestro aguerrido capitán Brian que, haciendo honor al otro deporte que practicaba, arrolló al jugador de manera sagaz, brutal y despiadada, olvidándose del balón y centrándose en la persona, o mejor dicho, en su aniquilación. El árbitro pitó furioso y le mostró una tarjeta a un asombrado Brian que no entendía qué había hecho mal. El contrario se levantó a duras penas y, en perfecto castellano, masculló:

—Mecagüenlaputaqueteparió.

Lo había oído alto y claro. Yo estaba justo detrás de Brian, que se volvió hacia mí con la mosca detrás de la oreja, esperando que mi traducción confirmara sus peores temores; que además de ganarnos seis a cero, aquel mono chicano se había atrevido a insultarle. Yo miré al jugador de Yerbabuena; no parecía estadounidense ni de origen mexicano, y aquel acento no era nativo, había algo inexcusablemente español y castizo en ese taco tan oclusivo y directo:

—¿Eres español? —pregunté en mi idioma original.

—¡De Burgos!

Nos abrazamos como si nos reencontráramos después de una guerra aunque no nos conocíamos ni de vista, mientras Brian Long, capitán del equipo de soccer y pateador del equipo de fútbol americano, grababa mi nombre con letras de sangre en su negro corazón para convertirme en objeto de eterno odio a muerte.

Quizá como deferencia al compatriota recién conocido, Rafa —así se había presentado el burgalés— no marcó más goles en lo que restó de partido, ni tampoco lo hicieron sus compañeros, contentos con vapulearnos por seis a cero. Al final, me quedé un rato hablando con mi nuevo amigo de Briviesca, sí, hombre, tienes que conocerlo, ya cerca de La Rioja. Resulta que Rafa era una especie de héroe local en Yerbabuena como máximo goleador del equipo —quince goles en seis partidos contando el de hoy— en un instituto con muchos hispanos locos por el fútbol europeo. Y se había sacado el carnet de conducir porque en una semana podías ventilarte las horas obligatorias de teoría en una autoescuela. Su familia le permitía conducir el Cadillac Seville familiar, y él lo usaba los sábados para llevar a su novia —¡una animadora del instituto!— al autocine y follar como perros en el asiento de atrás. Además, había cumplimentado una petición de beca para la Universidad de San José, que no sólo se mostraba muy interesada en contar con buenos jugadores de fútbol, sino que tenía uno de los mejores departamentos de Ingeniería Aeronáutica, que era lo que Rafa siempre había querido estudiar.

—¿Y tú qué tal? —preguntó sin maldad, con buen rollo.

Mi vida americana pasó ante mis ojos a gran velocidad como si me fuera a morir en aquel momento, cosa que no me hubiera importado. Sólo había metido un gol y de casualidad; era cualquier cosa menos un héroe local. La única autonomía de transporte de la que disponía era una enorme bicicleta verde que chirriaba. Las chicas con las que, de alguna manera, había intimado se llamaban Barbara Edwards, Tracy Vaccaro, Veronica Gamba o Terry Nihen, es decir, las Playmates de los últimos cuatro meses. Y las peticiones formales que había cumplimentado hasta el momento eran las postales que enviaba a los concursos de la MTV.

—De puta madre, tío. Me va que te cagas —respondí con una sonrisa petrificada.

El mes de diciembre empezó con un gran revuelo en la MTV. Michael Jackson estrenaba en exclusiva mundial el videoclip de Thriller, después del paseo luminoso de Billie Jean y la pelea coreografiada de Beat It. Por esas paradojas de la vida, los prejuicios y los intereses creados, había sido Jacko, que más tarde se decoloraría hasta la blanca palidez, quien rompiera la negativa inicial de la famosa cadena a programar música negra. Era su año, y la MTV, rendida a los pies del todavía rey del pop, anunciaba a bombo y platillo el estreno de un espectacular videoclip de 14 minutos dirigido por el mismísimo John Landis. Si la cadena sólo tenía dos años de vida y ya había propiciado tales logros, ¿sería algo más que una moda pasajera? En un borrachuzo debate con Rob, sostuve que la MTV pasaría igual que había venido, y que en un par de años los grupos no le dedicarían mayor atención a los vídeos que la que le dispensaban tres años antes. En fin.

El estreno del clip de Thriller tuvo lugar el viernes 2 de diciembre, a las doce de la noche, un año y un día después de que se hubiera editado el álbum del mismo título. Aquella noche yo estaba en casa, no por ser fan incondicional de Michael, sino porque no había localizado a Rob, Troy estaba surfeando en Santa Cruz y Kurt de viaje con el equipo de lucha libre. Estaba en casa porque no me quedaba más remedio, así que decidí invertir las prioridades y asistir al estreno de Thriller como si presenciara la llegada del hombre a la Luna, con la convicción de que aquel videoclip era un pequeño paso para Jackson, pero un gran salto para la industria musical, para la idea de entretenimiento, para la cultura del ocio venidera. Estaba a punto de disfrutar de un momento histórico cuyo relato solicitarían mis amigos de España una y otra vez: ¿Qué llevabas puesto? ¿Qué sentías un segundo antes de que empezara? ¿Por qué estabas en casa un viernes por la noche?

Ya se sabe que hay mucho cabronías suelto.

Puntual en la medianoche apareció la chica temerosa, Michael convirtiéndose en lobo a la manera de Un hombre lobo americano en Londres, el ballet zombi, el homenaje a La noche de los muertos vivientes y el final casi feliz, pero con el cantante fijando en la cámara sus ojos lobeznos.

Bien, ya eran las doce y cuarto de la noche. De la noche de un viernes. Y yo en casa.

Dormí casi diez horas de un tirón; desperté exultante, recuperado del cansancio que arrastraba tras semanas de insomnios, madrugones y entrenamientos. Me levanté con un optimismo totalmente injustificado, tan desbordante que le pregunté a Betty si había algo que hacer. Me miró con cierto asombro y apuntó al jardín trasero; llevaba tiempo queriendo ordenar aquel caos.

La culpa es mía, por provocar.

La mañana se nos fue en deshacernos de chatarra inservible: una vieja barbacoa, dos sillas metálicas oxidadas, una especie de juego de la rana de plástico barato —obsequio de los Yates— o varios tablones de distintos tamaños abultados por la humedad. Además, me ocupé de cortar el césped y fregar las losas mientras Betty recortaba las plantas. La viuda estaba encantada con la chacha española que se había agenciado para que su hijo Phil empleara los sábados en desaparecer de casa sin problemas de conciencia.

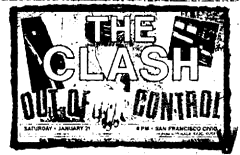

Después de comer, agarré la bici verde —a estas alturas de partido sus quejidos hasta me hacían gracia—, me acerqué al centro comercial West Market y entré en la tienda de Ken. Antes de saludarlo, un enorme cartel volvía a convulsionar mis ímpetus rockeros:

Aquel día no tenía previsto comprar disco alguno, pero acabé llevándome el maxisingle de Los siete magníficos, un tema que los Clash tocarían en ese concierto, claro, en San Francisco nada menos. Mientras pedaleaba de vuelta a casa, una nueva meta, certera como un rayo, vino a dar sentido a mi presencia en aquellas tierras lejanas: tenía que ver a los Clash.

Como hay dios.

Fue Tina la que me lo dijo, lo juro, yo no abrí la boca, fue ella la que sacó el tema:

—Joe, el sábado voy al cine con unos amigos, ¿te apetece ir?

Asentí como si yo fuera Scooby Doo y ella Shaggy ofreciéndome unas hamburguesas. Sólo me faltó sacar la lengua, saltar a su alrededor y menear el rabo. Bueno, eso último no, que todavía era nuestra primera cita.

En realidad, la semana anterior yo le había recordado, tímidamente, nuestro compromiso pendiente. Cuando esgrimió una excusa vaga e indeterminada para quitarme del medio, decidí, solemne, que le iba a pedir otra cita la madre que la parió, o Greg Reynolds, mi otro compañero de taquilla, que tampoco perdía oportunidad de darle cháchara a la jugadora de fútbol más sexy, tierna y bella de Estados Unidos. La cosa es que la invitación me pilló por sorpresa, pero antes de ocuparme de los aspectos prácticos de la operación, decidí torturarme un poco más pensando que ella me había ofrecido la cita por pena y por educación, a ver qué impresión se iba a llevar aquel pobre estudiante extranjero tan sonriente. Pronto entré en la rueda de altibajos anímicos, pasando de la humillación al éxtasis, del ostracismo a la entrega, de la derrota a la lascivia.

Total, que rodando, rodando, llegué otra vez tarde a clase de inglés.

Como siempre, el señor Nealon me miró con infinita tristeza, aunque esta vez el gesto se veía más tenso, quizá por la almidonada dureza de los cuellos de su camisa azul turquesa. Como presagiando algo terrible, sacó la pequeña libreta del cajón de su mesa y trazó unos caracteres; contando con la punta del bolígrafo, picó cinco veces sobre la hoja y se volvió hacia mí.

—Has sumado cinco retrasos, Joe. Tengo que enviarte a la oficina del señor Powers —sentenció apesadumbrado por la evidencia y gravedad de mi delito.

«Verá, es que mí me la suda su cuadernito y, puestos a sudar, también me la suda Powers, porque el sábado me voy al cine con Tina Barlow, sí hombre, la jugadora de fútbol, debe usted conocerla, no pasa desapercibida».

Habría sido, sin duda, una bonita respuesta por mi parte.

Al finalizar la clase, el Nealon más circunspecto que había visto hasta entonces, extrajo de su carpeta un formulario con el pomposo encabezamiento de «Advertencia Disciplinaria»; constaba de una hoja en blanco que debería entregar a mis padres —así lo ponía, «mis padres», es decir, Betty no tenía por qué enterarse del incidente—, otra amarilla para el jefe de estudios, una azul para añadir al informe escolar y, finalmente, otra rosa que se guardaba el profesor. Con movimientos de espadachín, Nealon marcó con una equis la casilla correspondiente a «Excesiva tardanza» —otras opciones eran «Faltar a clase», «Lenguaje inaceptable», «Molesta a sus compañeros» o «Fuma»—, añadió con gesto vigoroso «Cinco retrasos» en el apartado de «Comentarios», arrancó la cuartilla rosa que le correspondía y me entregó el resto para que, antes de irme a casa, buscara al señor Powers.

—Es que mi taquilla está muy lejos… —expliqué mirando el papel.

Nealon, ya de pie, hizo cuatro movimientos a la vez para indicar que a él también se la sudaba: encogió los hombros, ladeó la cabeza, cerró los ojos y levantó las palmas de sus manos a la altura del cuello. El gesto había sido tan exagerado que pensé que le había dado una angina de pecho. Me fui sin saber si había recuperado su posición original.

En el despacho de Powers asistí a una de las mejores secuencias en la peliculera vida del jefe de estudios. Podía imaginarlo siguiendo, paso a paso, el mismo ritual cada vez que un descarriado aparecía en aquel cuartucho con una prueba condenatoria en forma de «Advertencia disciplinar». Primero leyó el papelito con una concentración exagerada; los codos apoyados en la mesa despejada, la espalda encorvada hacia delante y el gesto serio, muy grave, como si no bastara un simple vistazo para leer «Cinco retrasos», como si la equis que marcaba «Excesiva tardanza» no estuviera clara, como si leyéndolo una y otra vez la tinta desapareciera, la incidencia se borrara y el suceso nunca hubiera ocurrido. Porque ésa era la segunda fase del proceso; aquellos retrasos, aquellos formularios —blanco, amarillo, azul— suponían un disgusto insuperable para el jefe de estudios de Catworth. Le dolía como si su propio hijo hubiera cometido el crimen, no era justo, pero había que tomar medidas, ya sé, ya sé, tu taquilla está muy alejada de la clase del señor Nealon, pero ahora escúchame, hijo, debes organizarte mejor, y sabes que debemos castigarte para que no se pierda la disciplina, sólo lo hacemos por tu bien y el de tus compañeros, imagínate lo que sería esto si no tomáramos medidas.

Mi sentido arácnido saltó como un resorte; después de tres años en un colegio español de curas asociaba la frase «por tu bien» a un guantazo a mano abierta.

Pero no aquí, claro, en el sistema educativo californiano, donde un profesor podía ingresar en Alcatraz —si estuviera abierta— por tocar levemente a un alumno, faltaría más. Así que después de varias frases grandilocuentes sobre el honor, la dignidad y el deber, Powers dictó sentencia:

—El sábado vendrás de nueve a doce a la biblioteca.

¿Qué? ¡Prefería la ostia! Que sí, la ostia, Powers, dámela ahora mismo, a mano abierta, que no digo nada, de verdad, perfórame el tímpano de una bofetada con esas palmas que tienes que son como helipuertos, pero venga, por favor, no me hagas venir un sábado por la mañana.

No abrí la boca, pero mi cara quería decir eso y más.

—A no ser que… —añadió el jefe de estudios con premeditado teatrillo.

Lo que sea, sí, ya mismo, dime.

—… a no ser que escribas una redacción sobre el programa de televisión que mañana presenta la primera dama contra las drogas.

Estados Unidos. Un país tan grande como desconcertante; llegar cinco veces tarde a clase es una falta grave y la penitencia era ver en televisión a Nancy Reagan diciendo que la droga es mala y luego ponerlo por escrito. Intenté racionalizar lo absurdo de la propuesta; ¿pensaría Powers que aguantar durante tres cuartos de hora a la mujer de Ronald Reagan en la pequeña pantalla era un castigo tan cruel que jamás se me ocurriría volver a llegar tarde? Demasiado retorcido, incluso para el más perverso de los demócratas. ¿Por qué me obligaba a escribir contra la droga? ¿Pensaba que mis retrasos eran consecuencia de mi adicción a sustancias psicotrópicas? La opción era demasiado bonita, muy fácil. ¿Y si rechazaba la alternativa que me proponía? El lema de Nancy contra las drogas era Just Say No; ¿por qué no se lo decía a Powers? Podría elegir las tres horas de biblioteca para dejar claro que yo, de republicano, nada. Además, el jefe de estudios pensaría que no quería oír la carraca de la primera dama porque, en realidad, yo era adicto a oler pegamento. Tina se enteraría de mi rebeldía sin causa y caería rendida a mis pies. Quizá merecía la pena sacrificar las horas de sueño de la mañana del sábado.

Valoré todas las posibilidades antes de abrir la boca:

—¿De cuántos folios?

La semana pasó volando entre inequívocas señales favorables que confirmaban buenos augurios para mi cita con Tina. En Dibujo, la señorita Scalone repartió varias láminas para que copiáramos una; yo elegí el retrato de una especie de guerrera vikinga que usaba top de infarto, lucía piernas larguísimas y blandía una enorme espada sobre su cabeza. Por supuesto, desde el primer trazo, estaba dibujando a Tina. La Scalone me felicitó por el resultado obtenido. El señor Campbell, cansado de estar cansado, nos había obsequiado en su clase de Historia con la proyección, en tres entregas, de La batalla de Midway para ilustrar, según él, algunos avatares de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno. Con la señora Elliot analizábamos las relaciones entre sexos, que no sexuales: los roles asumidos, las discriminaciones superadas y las expectativas generadas que, en todo momento, apliqué a mi incipiente relación. La hora de estudio la dediqué a contemplar un fabuloso libro ilustrado sobre la obra de Picasso; mi querida señora Baxter casi había aplaudido de emoción cuando le pedí algo del pintor malagueño sin saber que en las señoritas de Avignon yo veía varias Tinas preciosas y deformes.

Nealon estaba un poco más tenso conmigo por lo de la «Advertencia disciplinar», por eso le hice ver con amplias sonrisas que no había rencor, todo lo contrario, que la vida es maravillosa y lo de Nancy Reagan no había sido para tanto. Uno de esos días, el profesor, vestido con impecable y ceñido traje marrón, camisa amarilla y corbata a juego, explicaba una de sus historias ejemplares para que luego escribiéramos una redacción sobre ella. La intriga giraba en torno a la típica disputa doméstica entre hermanos en el día de Navidad, cuando todo el mundo se dirige al árbol para abrir sus regalos.

—¡Papá Noel me ha traído un bate de béisbol! —exclamó Nealon mostrando un bate que escondía, dios sabe por qué, debajo de la mesa. Después, asumía el papel del hermano pequeño que, visiblemente irritado, mostraba al ya expectante público, la naranja que solía descansar sobre su mesa:

—Pues a mí me ha traído una naranja… —Nealon, metido en el papel, sopesaba la fruta como Hamlet la calavera—; ¡una naranja! —el profesor comenzó a gritar fuera de sí, rojo de ira como el pequeño hermano cabreado que era—; ¡¡no quiero una naranja!! —chilló antes de lanzarla, con la fuerza de un pitcher de béisbol, contra una de las paredes de la clase. La fruta impactó con violencia en el corcho que forraba el tabique y cayó al suelo desangrando zumo de naranja por el boquete que la recorría de arriba abajo. El choque también había dejado en la pared una huella oscura en forma de estrella con puntas largas y finas, a unos centímetros de la cabeza de George, el paralítico con tupé y guantes de cuero que se había unido la semana anterior a mi clase de inglés. Nealon, muy serio, se dirigió a él, le preguntó si estaba bien y se puso a recoger los restos mortales de la naranja. Una vez recompuesto de la crisis histriónica, el profesor recobró su habitual flema y, mientras se limpiaba las manos con el pañuelo, nos dijo con medio tono de voz:

—Bien, quiero que escribáis sobre la frustración que sentiríais en ese caso.

Nealon nos había acelerado las pulsaciones. Hasta Ken Freeman, uno de los alumnos más díscolos de Catworth, se había quedado pegado a la silla viendo el espectáculo del pequeño hermano airado. Miré a mis compañeros, boquiabiertos como yo; si uno se hubiera levantado a aplaudir, el resto le habríamos seguido sin pestañear.

No se acababan ahí los buenos presentimientos. Incluso mi penoso equipo de fútbol se apuntaba al optimismo; aunque un empate a cero contra los Osos de Santa Clara no era gran cosa, por lo menos era el primer partido de la temporada que no perdíamos. Y para rematar el aluvión de buen rollo, Phil se desparramó una noche a mi lado para ver algunos vídeos; después del Union Of The Snake de Duran Duran apareció en pantalla, una vez más, el Thriller de Michael Jackson. Cuando la protagonista salía del cine y caminaba por la acera mientras Jacko danzaba alrededor, Phil me miró sesgadamente y susurró como un viejo verde en unos urinarios públicos:

—Menuda tía, ¿eh?

A pesar de su inquietante forma de piropear, le devolví un gesto indicando que sí, que vaya tía. «Espera un momento», dijo antes de levantarse y desaparecer por la puerta del garaje. Al momento regresó al comedor como el hombre de Cromagnon que vuelve a la cueva con un búfalo recién capturado y arroja sobre la mesa su trofeo: el Playboy de junio de 1980, abierto por el desplegable que mostraba a Ola Ray tal como Dios la trajo al mundo pero veinte años más tarde, esto es, dos antes de que Michael Jackson la contratara para el Thriller.

Le hubiera dado un abrazo a Phil, ese pedazo de sultán con bigote, pero ya arrastraba sus pies hacia la cama de agua.

—Vienes a mi casa a las siete, te presento a mis padres y nos recoge Missy Taylor, ¿la conoces?

Era Tina, frente a su taquilla, explicándome el plan para el día siguiente.

—¿Qué?

—Missy Taylor, está en el equipo de voleibol.

—No, quiero decir… ¿Que vaya a tu casa mañana…?

—Sí, a eso de las siete. No te retrases porque mi padre se va a las siete y media.

Asentí con una sonrisa incrustada en la cara de mala manera. Había entendido bien; iba a presentarme a sus padres, ¿para qué? ¿Ya éramos novios? ¿De qué iba eso? ¿Estaban de acuerdo las dos familias? ¿Mis padres y los de Tina habían arreglado la boda a nuestras espaldas? En la hora de la comida, Troy me lo explicó con detalle y doblado de risa ante mi desconcierto. Resulta que había chicas buenas, como Tina, que presentaban todas sus citas a sus padres para que éstos estuvieran tranquilos y comprobaran que su hijita no frecuentaba chulos drogatas psicópatas. Como si yo albergara alguna duda respecto a sus gustos, Troy dejó claro que prefería las chicas malas que no les decían a sus padres ni pío.

Aquella noche vi El coche fantástico en la NBC y Falcon Crest en la CBS, pero no me enteré de gran cosa; seguía dándole vueltas al planazo que me esperaba. Después de conocer a los padres de Tina, Missy y su novio, o amigo, o cita —que no lo entendí bien— nos recogerían en coche para unirnos a más gente, o parejas, o amigas de Missy para ir a cenar a un McDonald’s, o Burger King, o Taco Bell —estaba claro que tenía muchas lagunas— antes de meternos en una de las veintidós salas del cine Redwood, un complejo de ocio cuyo parking ya conocía gracias a una sentada cervecera en el coche de Rob. Estudié la estrategia como un general antes de la batalla y como un ladrón de bancos repasé el plan una y otra vez mientras en la MTV Mick Jagger vestía de blanco en Undercover Of The Night.

Para empezar salí de casa once minutos más tarde de lo previsto porque cuando me puse a engrasar la puta bici, un descontrolado chorro de aceite salió disparado por una ranura del bote de plástico, marcando un alargado pegote vertical sobre mi polo azul marino, mi polo de la suerte, la única prenda de vestir en el mundo que hacía que me sintiera una mezcla de John Wayne, James Dean y Rafa, el burgalés que estudiaba en el Yerbabuena. Estuve a punto de ponerme un jersey encima o abrochar la cazadora y no quitármela ni a tiros, pero opté por la camiseta oficial de la gira de Police. La indecisión me obligó a pedalear vigorosamente para llegar a casa de Tina a la hora convenida.

Sólo al frenar me di cuenta del desproporcionado esfuerzo que había realizado con aquel armatoste verde a piñón fijo. Danson estaría orgulloso si me llega a ver tan entregado a un ejercicio físico; me faltaba el aire, el corazón me latía a ciento cincuenta pulsaciones y el sudor perlado hacía que mi frente pareciese un bote de champú en un anuncio de televisión. La señora Barlow me abrió la puerta sonriente pero mudó el gesto, lo juro, cuando vio al perturbado sudoroso y jadeante que venía a buscar a su hija.

—Tú debes de ser Pipi —dijo forzando de nuevo la sonrisa de bienvenida.

Abrí la boca para decir que sí, que yo era Pipi Calzaslargas si hacía falta, pero en vez del «sí» alto, claro y varonil que esperaba, una especie de graznido áspero resonó en la puerta de los Barlow como si alguien estuviera lijando el marco. Con el esfuerzo me había quedado seco, necesitaba agua, Pepsi, Tab, Woolite, lo que fuera para recuperar la voz; presionando la lengua contra el paladar busqué una gota de saliva, un rocío de baba, una molécula de secreción que me permitiera articular la primera palabra, las otras vendrían después. Lo intenté de nuevo; esta vez, logré un sonido parecido al rascado de una marcha de coche que no acaba de entrar. La madre de Tina, comprensiva, zanjó el bochornoso espectáculo.

—Anda, pasa, Pipi. Tina ha ido a casa de nuestros vecinos a por unas flores que necesito y ahora mismo viene. ¿Quieres un refresco?

Asentí con la cabeza, temeroso de que me chirriara otra vez la voz, dolido por la ausencia de mi amada en aquel trance tan poco español de conocer a los padres de una tía con la que sales por primera vez. Mientras esperaba de pie en el salón enmoquetado repleto de fotos familiares —una especie de Museo de la Evolución de Tina—, su hermana pequeña apareció en el umbral de la puerta con un peluche entre los brazos y me miró de arriba abajo con todo el desprecio que es capaz de mostrar una mocosa de nueve años. La saludé con cara de adolescente encantador con los niños y multiplicó su repulsa hacia mí arrugando el labio superior como una Mari Trini perversa, una madrastra de Blancanieves tamaño enanito que maldecía con su mirada a ese extraño que ya no sabía dónde meterse. El tintineo de los hielos por el pasillo anunciaba el regreso de la madre con la bebida salvadora.

—Bueno, Tracy… ¿Ya conoces a Pipi? —preguntó sin esperar respuesta.

Me bebí medio litro de Diet Coke de un trago y coloqué el vaso en una mesa baja situada delante del sofá en el que me había sentado siguiendo las indicaciones de la señora Barlow. Había ensayado una apariencia de tranquilidad y relajamiento para esta situación, pero no estaba funcionando; al borde del sofá con los codos sobre las rodillas y frotándome las palmas de las manos, debía parecer tan cómodo como un lord inglés cagando en plena campiña. La señora Barlow, sin embargo, se había repanchingado en su sillón y me miraba con una mezcla de lástima y compasión:

—Tina nos ha dicho que eres español —comentó para romper el iceberg.

—¡Sí! —respondí con entusiasmo, como si no me hubiera dado cuenta de mi nacionalidad hasta ese instante.

Ella asintió, sin que yo pudiera adivinar qué quería decir con ese gesto, y se quedó callada. ¿Por qué no me hacía más preguntas? ¿Qué estábamos esperando?

—Mi marido viene enseguida —añadió como si me leyera el pensamiento.

Así que era eso, el marido era quien hacía las preguntas, el que pondría un flexo directo a mi cara y me preguntaría una y otra vez que si me la cascaba y yo que no, que no, de verdad, hace mucho ya, y él venga otra vez, que él sabía que yo era un pervertido y yo que tengo sueño y ya me duele la espalda y él que grita ¡contesta, cuéntame la verdad!, y es que yo, señor Barlow, que no, verá…

—¡Buenas tardes! —voceó el padre de Tina desde el pasillo.

Me levanté de golpe, como si me hubieran soltado diez mil voltios en el trasero, tan impetuoso que golpeé el vaso con la rodilla; los hielos saltaron por el aire y varios fueron a caer a los pies del dueño de la casa mientras el vaso, de plástico made in Taiwan, rebotaba de aquí para allá. Me gustaría haber hecho el amago de recoger los hielos, disculparme, saltar por la ventana y huir en bicicleta, pero me había quedado petrificado; una fuerza superior me había anclado en aquella moqueta ante la visión del señor Barlow.

De entrada, impresionaba su tamaño; el padre de Tina medía dos metros y sobre sus hombros se podría armar un camping tamaño estándar. Tenía el pelo cortado al uno, un cuello que parecía una columna del Partenón y unos brazos musculosos al estilo Geyper Man. Vestía camiseta ajustada con el símbolo de los marines y pantalón de chándal; cada una de sus perneras me habrían servido como saco de dormir. Decidí que Tina era hija adoptada, no había duda, no podía ser de otra manera. Ella me había contado que su padre era experto en explosivos y que viajaba por el país realizando demoliciones y detonaciones controladas; recordar ese dato no ayudó precisamente a que me relajara. Además, sus ojos juntos y pequeños le conferían una expresión de mala leche en el entrecejo que helaba a todo aquél que tuviera delante. Y en aquel momento, el único ser en la Tierra que le estaba aguantando la mirada era yo, Pipi Calzaslargas. Qué pena de Pequeño Tío para salir de allí al trote.

—Tina nos ha dicho que eres español —repitió como si su voz fuera el eco grave de la frase que había dicho antes su esposa.

—Sí, señor —respondí con un hilo de voz.

Frank Barlow me tendió su manaza derecha; yo deposité la mía encima de ella, más o menos hacia la mitad —parecíamos una réplica de la portada del Plastic Surgery Disasters de los Dead Kennedys— y me invitó a sentarme. Su mujer, todavía con los hielos y el vaso que yo había tirado en la mano, sonrió y se fue a la cocina. Yo la miré con ojos de «no me deje aquí solo con este señor», pero ella ni se enteró.

—Hijo mío —era Frank, dirigiéndose a mí—, Tina es una buena chica; es amable, estudiosa y respetuosa con su familia. Como comprenderás, no sabemos nada de ti, sólo que vienes de un país lejano. Confiamos en nuestra hija, y sabemos que nunca se citaría con malas compañías, ¿verdad?

Mi cabeza se columpiaba de arriba abajo como la de un perro balancín, tan de moda en las bandejas posteriores de los coches españoles en los años setenta.

—Bien. Sólo quiero que sepas que queremos lo mejor para Tina —sentenció.

Se quedó en silencio, apoyó la espalda en el respaldo y me dirigió una larga mirada en la que por primera vez afloró un brillo de humanidad, un reflejo de emoción, un destello de comprensión.

¿Ya está? ¿Esto era todo? ¿A esto se reducía la tan cacareada charla, el tan temido interrogatorio? No había sido para tanto, pensé, hasta que vi cómo aquel armario ropero recuperaba la animalidad en su rostro, recolocaba su enorme trasero en el sofá y, clavando sus pupilas de acero en mis ojos de mantequilla, masticaba unas cuantas sílabas:

—Dime, hijo, ¿cuáles son tus aspiraciones en la vida?

Empujado por una fuerza sobrenatural comencé a desgranar un autorretrato que distaba algo así como un abismo de la realidad, pero ya se sabe que mentir es como construir un edificio: una vez puestos los pilares, sólo hay que colocar los ladrillitos con cierto orden. Según mis propias palabras, siempre había sido un destacado estudiante, tanto en el aspecto académico como en el deportivo; al brillante curriculum obtenido en clase había que añadir una destacada carrera como futbolista —en ese punto yo mismo tuve que cortarme cuando me vi narrando como propio un famoso gol de Platini— que me situaba en magnífica disposición para labrarme un fabuloso futuro como psicólogo deportivo (escogí esa vocación en mi trola galopante porque esa misma semana habíamos tratado dicha profesión en clase de la señora Elliot). En mitad de la charla, alguien abrió la puerta de la calle; era Tina, ya de vuelta con un enorme ramo de rosas que convertía su presencia en una postal de San Valentín. Nos dedicó —a los dos hombres más importantes de su vida, pensé— una sonrisa fabulosa antes de irse a la cocina. Aquel gesto dio bríos a mi embuste y me lancé cuesta abajo: yo también era una persona profundamente religiosa, sí, señor, temeroso de Dios y amante de la familia, los pájaros, los tomates, la Creación en genérico.

La patraña surtía efecto. El señor Barlow reblandecía sus facciones como un gorila adormecido tras una copiosa comida y yo ya me sentía como un santo caído del cielo que había venido a conducir a Tina por el recto camino. Bueno, ése no, que era nuestra primera cita.

Cuando Frank llamó a su hija porque el coche que venía a recogernos ya estaba delante de la casa, Tina volvió al salón y se encontró a su padre con uno de sus enormes brazos rodeando el hombro del chavalín español, como dos colegas que posan sonrientes para una foto.

El coche de Ted, amigo de Missy, amiga de Tina, prometida de Pipi, era azulón por fuera y pequeño por dentro. La pareja nos recibió con una sonrisa y el Say, Say, Say de Paul McCartney y Michael Jackson sonando en la radio. Una vez acomodados en el estrecho asiento trasero, Ted enfiló por Washington Street hasta el Taco Bell del Redwood Complex; así me enteré por fin de que hoy tocaba fast food mexicana para cenar. Por el camino, Missy, volteada hacia nosotros en una forzada postura agravada por la tensión del cinturón de seguridad, nos contó que en el restaurante nos esperaban Leslie, Ginger y Linda, tres amigas que jugaban en el equipo de voleibol de Palo Alto, y Glenn, novio de Leslie, que pertenecía al equipo de fútbol americano del mismo instituto. Con una veloz aplicación matemática calculé cinco tías contra tres pavos; la cita, a pesar de los tropiezos iniciales, se presentaba más que bien. Y Tina estaba radiante.

Al llegar al Taco Bell comprobé que la ecuación no funcionaba como la había calculado; contando la avariciosa fealdad de Ginger o Linda —tenía que llamarse precisamente linda aquella tía que parecía la hermana pequeña de Super Ratón— y el tamaño desorbitado de Glenn —¡qué manía tan americana la de fabricar gente grande!— éramos más bien tres tipas y cinco tíos. No me inquieté; había superado lo más grave como para echarme atrás ahora. Pero en la desesperante cola que guardamos para poder hacer nuestro pedido de burritos, tacos y enchiladas, supe de las vidas y milagros de mi recién adquirida pandilla; ahí mismo empezó a flaquear mi entusiasmo al imaginarme todos los sábados haciendo una cola como ésta, antes de ir al cine, para asentir con la boca llena de chocolatinas mientras Glenn explicaba cómo le había ido en el partido del jueves, las chicas proponían aburridas disquisiciones sobre voleibol femenino o el grupo entero comentaba los deberes que los profesores les habían asignado esa semana. Era como si aquella pandilla no conociera la maldad en ninguna de sus formas; no había comentarios groseros sobre las animadoras del instituto, ni bromas crueles sobre el profesorado, ni palabras malsonantes, ni nada de nada. Antes de sentarnos a comer, antes incluso de llegar al mostrador a pedir, supe a ciencia cierta que me aburrían tanto como yo a ellos. Y que nos aburriríamos por siempre jamás aunque Tina me estrujara entre sus brazos y me plantara un morreo ahora mismo, algo que, sin duda, habría ayudado a sobrellevar la pesada carga de sus conversaciones. Ya en la diminuta mesa —comodidades las justas, no vaya la gente a hacer sobremesa—, la charla continuó por derroteros que no hubieran desentonado con la anciana señora Miller, a quien, por cierto, no había vuelto a ver desde mi llegada. ¿En plena cita con la mujer de mis sueños me estaba acordando de la anciana con la que había descongelado la nevera de Betty? Estaba claro que aquello no iba bien.

Como un conductor que, viajando de noche, se da cuenta de que le vence el sueño, me froté los ojos para espabilar y volví a centrarme en Tina, pero enseguida me invadió un amago de desilusión al ver con qué atención escuchaba las explicaciones de Glenn sobre las tácticas de su entrenador o con qué ganas reía las intrascendentes anécdotas del último partido de voleibol de sus amigas. Tuve que aislarla en mi mente, sacarla de aquel contexto acartonado para volver a convertirla en la arrebatadora vikinga que había sido durante la semana. El lunes le daría el dibujo, sí, señor. Empecé a recuperar la sonrisa, la ambición, la pasión, la sed por unas cervecitas, qué menos, para alegrar el funeral. Por supuesto, no saqué el tema; me habrían mirado como el extraterrestre que era para ellos.

Salimos con el sistema digestivo empantanado de alubias machacadas y guacamole picante. En una de las mesas, un tipo mal encarado soltó un estruendoso eructo propiciado por el poderoso bicarbonato negro en forma de refresco de cola. Me reí con ganas —yo tenía en la recámara un regüeldo que no se lo saltaba un torero— pero mi pandilla, la Santa Congregación de las Buenas Maneras, me miró con gesto reprobatorio. Mudé la risa, me puse serio, algo colorado y me tragué el gas abrasivo con no poco esfuerzo. Ya buscaría otra salida.

Ni ese incidente me bajó de la nube por la que andaba en los pocos metros que separaban el restaurante del cine; Tina iba a mi lado intentando entender mis aburridas disquisiciones sobre fútbol europeo porque a mí no se me ocurría otro tema para parecerme a sus amigos petardos que sólo escuchaban country, y del rock, como mucho, a Foreigner, Loverboy y Pat Benatar. Sólo quedaba que la película fuera un mínimo comprensible, algo entretenida, un pelín divertida para que el plan de asedio siguiera su buen curso. Me extrañó que nadie me preguntara mis preferencias, aunque, bien mirado, poco podría añadir sobre los veintidós títulos que, en su mayoría, me sonaban a chino. La espalda de Glenn, justo delante de nosotros, nos protegía del aire y el frío; aquella extensión de lomo frenaba cualquier inclemencia al otro lado. Sólo delante de la puerta de la sala correspondiente alcancé a ver que la película se titulaba Yentl; no había cartel y el nombre me sugirió aventuras medievales, dragones descuartizados y caballeros de armadura.

A buena parte.

Cuando las luces se apagaron y en pantalla apareció el nombre de Barbra Streisand casi me quedo sin aliento. En la primera canción se me humedecieron los ojos, pero no de emoción. Para cuando entendí que la historia iba de la hija de un rabino polaco que se hace pasar por varón, tenía ganas de llorar a moco tendido, de salir corriendo del cine, de matar a Linda, tenía que llamarse Linda, que había sacado las entradas mientras yo le daba el coñazo a Tina inventándome las diferencias entre el fútbol inglés y el italiano. Yentl durante dos horas y pico. En un cine con amplias butacas que no invitaban al roce de rodillas a no ser que te despatarraras en el asiento y separaras las piernas como si hubieras montado a caballo tres días y tres noches, huyendo de Barbra Streisand, buscando a Tina, la dulce Tina que en aquellos insoportables ciento veintiocho minutos de proyección no se despistó ni un solo segundo, atenta a la pantalla, lejos, lejísimos de mí a pesar de estar en la butaca de al lado, malditas butacas cómodas y funcionales con reposabrazos individuales, que ni el codo podíamos rozar.

—Me encanta Barbra Streisand —dijo al salir del cine con el rostro iluminado por la más seductora de sus sonrisas.

Era un plan premeditado, no había otra explicación. Tina me había invitado a salir con sus amigos por compromiso, de alguna manera sabía de mi aversión por la Streisand y ahora me lo restregaba por la cara para que desistiese de tirarle ni otro tejo más. Claro que, casi al mismo tiempo, decidí que de verdad le gustaba la solista narigona y que mis tejos no los había ni notado de puro discreto que me las gastaba. En cualquier caso, recibí con alborozo la propuesta de Ted —el único miembro de la pandilla basura con el que tuve cierta conexión—: Tomarnos algo cerca de la bolera del Redwood, que allí había de todo. Lo de tomar algo, en contra del pack de cerveza a dos dólares que me habría gustado, resultó ser otra Pepsi, unas chocolatinas, bastantes palomitas y más patatas onduladas que consumíamos compulsivamente en el parking, cerca de la bolera, como si no hubiésemos cenado en una semana. Missy y Ted, junto a Glenn y Leslie, habían decidido jugar una partida de bolos; Tina me preguntó si quería entrar o prefería quedarme fuera, y le respondí que como fuera no se estaba en ningún sitio, pensando que sería mi gran oportunidad para quedarme a solas con ella, pero sin contar que se había traído dos buenas fajadoras, Ginger y Linda, tenía que llamarse Linda, que no iban a permitir tamaña licencia.

Fue entonces cuando empezó a mascarse la tragedia.

Un par de bocinazos familiares me saludaron desde lejos; Rob, Steve y Troy llegaban al parking haciendo ruido y con el maletero lleno de cerveza. Eso último era una suposición mía, pero en plena paranoia casi podía oler la Budweiser y ya salivaba como un caballo sediento que hubiera cabalgado durante tres días y tres noches huyendo de Barbra Streisand. Rob, aparcando al lado del coche de Ted, nos saludó con un sonoro eructo de cebada aguada y se bajó de su Ford con los ojos brillantes y una sonrisa que yo conocía bien.

—Joe, cacho cabrón, ¿qué haces aquí? ¿Estás de picnic?

Los vasos comunicantes comenzaron su lento fluir, la primera ficha de dominó había sido empujada y el efecto mariposa ya estaba transformando mi cita en una bola de fuego y destrucción que rodaría ladera abajo.

De momento sólo sonreía como un idiota.

Ginger, evidentemente incómoda ante la presencia de mis amigotes —a los que todo Catworth tenía fichados como poco recomendables—, propuso ir a buscar a las dos parejas que nos habían abandonado, y se lo comentó a Tina en vez de irse sola o pegarse un tiro, que tampoco habría estado mal, porque Tina, mi bella Tina, aceptó de inmediato y se fue con ella dejándome en el parking con mis amigos borrachos. Y Linda.

Tenía que llamarse Linda.

Rob me tendió un gran vaso de Coca-Cola; eso ponía fuera, pero yo sabía que dentro había medio litro de cerveza. Miré a Linda, que otorgaba callando, y me zampé un trago largo y frío, una cascada de burbujas y pequeños estallidos amarillos que me picaron en la garganta y descendieron a cámara lenta hasta el estómago, salpicando sus paredes, alterando al instante mi percepción, mi ser y mi estar. Con la espuma todavía en el labio superior le ofrecí el vaso a Linda. Fue un gesto espontáneo, estúpido, una temeridad por mi parte, sabiendo lo que ya sabía de aquella mujer que, no sólo malgastaba un sábado en ver Yentl, sino que encima opinaba que estaba muy bien ambientada, como había dicho Linda, que ahora cogía el vaso con decisión y bebía toda la cerveza que quedaba, mientras Rob gritaba como un cowboy conduciendo ganado y Troy se llevaba las manos a la cabeza y daba saltos como un mono en celo y Steve decía algo así como «hay que joderse» y yo no daba crédito, literalmente, no daba crédito a que Linda hubiera acabado la cerveza y me mirara con los ojos brillantes y yo me asomara al vaso y allí sólo había espuma y volvía a los ojos de Linda y seguían brillando como desafiándome a no sé qué, pero allí estaba Rob abriendo el maletero del coche, rellenando el enorme vaso de cerveza, ofreciéndoselo a Linda, que ahora bebe un sorbo y me tiende el vaso rebosante para que beba y luego ella que me lo quita y vuelve a pegar un trago demasiado largo para su estatura, para su vida, para ser alguien que aguanta los peñazos de Glenn como si tuvieran algún interés.

Lo peor es que mientras la cerveza pasaba del maletero de Rob a nuestros estómagos, Tina y Ginger decidían echar una partidita rápida de bolos junto a las otras dos parejas. Es decir, el universo, el destino, Dios y su legión de arcángeles, habían decidido que yo era tema central del día; todos los hechos contribuían, irremediablemente, a mi hundimiento definitivo. La extraña juerga seguía su curso; Troy había sacado el skate del asiento trasero del coche y se daba leñazos contra el alquitrán, mientras Rob y Steve hablaban con unos amigos que salían de ver una película. Por mi parte, la sobredosis de cerveza barata empezaba a causar estragos en mi percepción; la mirada de Linda, una miope con los ojos pequeños, me parecía ahora pizpireta y casquivana; sus orejas despegadas ya me resultaban graciosas —en el sentido de encantadoras, no de chistosas— y sus diminutas tetas…; bueno, sus tetas seguían siendo diminutas, ahí no había poesía que valiera. Todavía estábamos apoyados en el coche de Rob, cuyas ventanillas bajadas permitían escuchar la radio sintonizada. En aquel momento, el pincha había seleccionado una rareza de los Stray Cats; una toma en directo, cantada por Lee Rocker, del tema The Girl On My Left Is Looking Better Every Beer. No supe leer el claro, diáfano mensaje que fluía por los cuatro bafles, ni siquiera cuando Linda, que a estas alturas de Budweiser ya estaba más linda que nunca, me tomó de la mano, abrió la puerta del coche de Rob y se metió dentro y yo la seguí porque no me había soltado la mano y porque me divertía aquello, a ver en qué acababa pero sin tiempo a darle vueltas porque sentarme en el asiento de atrás y subírseme encima Linda fue todo uno, sin tiempo a decir esta boca es mía porque sus labios ya estaban contra los míos, y su lengua dentro, de arriba abajo y de derecha a izquierda, como bendiciendo la cavidad, pater nomine, y sus manos que empiezan a registrarme por debajo de la camiseta oficial de la gira de Police y sus uñas que me arañan y sus dientes que me muerden el cuello y su entrepierna frotándose contra mis pantalones abultados, y ya somos un lío de brazos y saliva porque Linda se transforma en una Shiva con cuatro manos y todas me tocan a la vez, todas menos una que se ha metido entre el vaquero y el vientre, como una anaconda en busca de su presa que ya aprieta fuerte mientras la otra mano, como si llevara toda la vida haciendo ese gesto, desabrocha de un tirón los primeros cuatro botones de la bragueta y la erección que se asoma en todo su esplendor, porque aquella erección me parece espléndida entre los dedos de Linda, que bate con fuerza y me besa y me muerde y me lame, la boca, el cuello, la oreja antes de bajar la cabeza y aprisionar entre sus labios la erección que queda fuera de su puño y succionar como si quisiera sacarme el veneno de un escorpión y un calor inesperado en forma de calambre que sacude mis piernas de abajo arriba y agarro la cabeza de Linda y la atraigo más aunque ella no deja de succionar arriba y batir abajo cuando el calambre se transforma en sacudida y tensión justo antes de que el mundo entero detenga su órbita un segundo y el placer se me derrita en su boca, la boca de Linda, y me dé cuenta de que tengo los ojos cerrados y aquello hay que verlo, así que los abro rápidamente para ver cómo se esmera en recoger con la lengua lo poco que aún sale.

Y es entonces cuando veo a Tina.

De pie. Al lado del coche. Con la Coca-Cola de litro con la que había venido a buscarme para proponer una partida de bolos contra los imbatibles Glenn y Leslie. Imaginé que acababa de llegar porque su mirada todavía estaba clavada en la nuca de Linda poco antes de mirarme al centro de las pupilas y que yo viera en las suyas cómo florecía, en ese mismo instante, un odio inapelable, eterno desde ya.

Cuando se dio media vuelta y echó a correr hacia la bolera, Linda, ajena a la fugaz presencia de su amiga, levantó la cabeza y me miró complacida, con un brillo muy poco favorecedor en sus pequeños ojos miopes, con aquellas enormes orejas más despegadas que nunca y con unas facciones, en general, que movían a cualquier cosa menos a la lascivia desenfrenada.

Tenía que llamarse, precisamente, Linda.

Al ver a Tina salir corriendo, Rob y Steve se acercaron al coche cuando salíamos de él; los coloretes de Linda —a la que yo había puesto al tanto de lo sucedido— y mi apresurado abotonamiento fueron pistas suficientes para que Rob abriera su bocaza y, entre carcajadas, pusiese la guinda:

—Ñaca, ñaca, ¿soy yo o huele a sexo? —bromeó entrechocando sus dedos índices.

Linda se dirigió a él y, sin darle tiempo a reaccionar, le soltó un puñetazo en la boca del estómago que le hizo doblar el espinazo mientras Troy, recién llegado en skate, daba brincos con las manos en la cabeza y gritaba que flipaba, mucho, que flipaba, que vaya noche.

Por la puerta ya salían Missy y Tina entrelazadas, muy melodramáticas pensé, con Ted que me dirigía una mirada de impotencia y que se acercaba a nuestra posición a explicarme que me llevaban a casa de Tina para que recogiese la bicicleta, pero sólo para que sus padres no sospecharan nada raro. Y que no dijese ni una sola palabra en el trayecto y que nada más llegar cogiera la bici y me fuera sin abrir la boca y, sobre todo, sin mirarla. Todo eso me explicó Ted dejando claro que las condiciones había sido impuestas, que él no podía hacer nada y que cómo se me había ocurrido liarme con Super Ratón, tío, con lo buena que está Tina. Esto último no me lo dijo, pero estaba escrito en su cara.

Subí al coche de Ted y me quedé paralizado, sintiendo que el odio de toda la condición femenina del planeta Tierra me taladraba la nuca desde los ojos de Tina y Missy, sentadas atrás, imagino que aún entrelazadas como si fueran dos hermanas consolándose en el funeral de su padre. No busqué con la mirada a Linda ni a sus amigas, ni a Glenn, ni a mis amigotes, me sentía como el condenado que es conducido al patíbulo en medio de un silencio atronador. Ted encendió la radio para quebrar aquella tensa calma, pero justo fue a sonar el Whip It! de Devo.

Delante de la casa de Tina, abrí la puerta del coche muy despacio, no fuera a despertarse Frank Barlow para detonarme la cabeza con sus propias manos, y salí a la calzada como un astronauta después de dos meses de hibernación; me paré un instante, calibré alguna frase de disculpa pero todas las opciones me parecieron inútiles, así que me alejé del coche, desaté la bicicleta y me fui pedaleando sin mirar atrás.

Durante todo el domingo estuve ensayando las palabras exactas que le diría a Tina cuando coincidiéramos en la taquilla. Pero el lunes, a primera hora, me encontré un tío con gorra de béisbol y muchos granos revolviendo en el armario 406. Me echó un vistazo huraño mientras yo abría la mía y siguió a lo suyo, así que me presenté tímidamente y le pregunté qué hacía allí.

—Ni siquiera lo sé… Me han cambiado de taquilla por la puta cara, no hay derecho, joder.

La noticia me produjo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Mientras me dirigía al aula, jugué a imaginar la entrada de Tina aquella mañana en el despacho del director de Catworth, con el pelo revuelto y los ojos llorosos:

—Señor Crosby, ¡necesito cambiar de taquilla!

—¿Cambiar de taquilla? ¿Por qué?

—Usted no lo entendería, se trata… [duda] Es un asunto personal [sollozo], quisiera hablarlo con la señora Jimenez.

Warren Crosby, aún enamorado de Tina, no controla sus emociones. Arrebatado por la pasión, cegado por los celos, se levanta de la silla y se coloca detrás de la asustada Tina, agarrándola por los brazos, pegando su aliento a la nuca de la joven.

—Es por Pipi, ¿verdad? ¡Es por él!

—¡No se dice Pipi! ¡Se pronuncia Pepe!

—Entonces tengo razón, ¿qué te ha hecho esta vez? ¡Se las verá conmigo!

—Usted no puede hacer nada, ¡nadie puede! [rompe a llorar].

La señora Jimenez, alarmada por los gritos de Tina, entra sin llamar y observa a Warren, que retira sus manos abruptamente de la joven. Los celos ciegan ahora la mirada de la señora Jimenez, todavía dolida por la ruptura de su apasionado romance adúltero con el director de Catworth.

—[Seria] ¿Qué ocurre aquí?

—Tina quiere cambiar de taquilla y no me ha dicho la razón.

—[Vengativa] ¿No tendrá que ver con lo que pasó en el parking del Redwood, verdad?

—¡No! [gritando] ¿Usted qué sabe?

—Sí, ¿qué sabe usted, señora Jimenez?

—¡Super Ratón se la chupó a Pipi el pasado sábado en el coche de Rob! ¡Ese Pipi es un buen elemento!

—¡Se dice Pepe! ¡Y me da igual lo que hiciera! ¡Sigo enamorada de él!

Una palmada diáfana, seca, abierta en mitad de la espalda, justo el tipo de saludo que abomino, me despertó de tan culebrona ensoñación.

—¡Joe! —gritó Rob—. Joe, Joe, Joe… —añadió con una sonrisa esperando que, no sé, le explicase algo o dijera la frase definitiva o le contara los detalles. En esa típica proyección adolescente de responsabilidades, yo le veía como único culpable de lo sucedido; si no hubiera aparecido por Redwood el sábado, quizá ahora yo tendría una novia guapa, tierna y aburrida. Sin embargo lo único que tenía era el careto de Linda incrustado a todas horas en mi memoria como un tumor. Maligno. Rob seguía mirándome con expectación, una de sus manos apoyadas en las taquillas.

Sólo acerté a encogerme de hombros antes de irme.

Diciembre avanzaba por California como un buque rompehielos. Ya tenía los dedos llenos de pequeños arañazos causados por mi lucha matinal con el hielo que se formaba en el parabrisas del Buick; Betty aseguraba que no se debía verter agua caliente sobre él porque podía romperse en mil fragmentos y que lo más seguro era raspar con una de esas espátulas blancas que se utilizan para descongelar frigoríficos. Y yo venga darle duro al hielo para que el señorito Phil condujese sin sobresaltos.

Como ocurría cada año en cualquier rincón del mundo occidental, con la misma precisión matemática, el mes de diciembre chocó violentamente contra su tercera semana y la Navidad, de nuevo, me estalló en la cara sin darme tiempo a reaccionar. Claro que ahora me encontraba en el mismo epicentro de la celebración, tal y como la entendía mi generación: Papá Noel, renos, acebo, calcetines en la chimenea y árbol adornado frente a Reyes Magos, camellos, musgo y Belén de figuritas. El combate era desigual y la versión WASP contaba con Hollywood, Coca-Cola y Galerías Preciados como puntos de apoyo frente a la pobrecita tradición católica; de todas formas, ambas opciones resultaban, en última instancia, igual de ñoñas, cursis e irritantes.

Claro que las cosas siempre pueden ir a peor.

Lori apareció en casa con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. No es que soliera llegar triste y aquel día fuera una excepción; Lori siempre estaba alegre, pero hoy la alegría se le desbordaba por los poros, por los coloretes que traía de la calle, por la sonrisa radiante en la que rebotaban los reflejos del espumillón que inundaba la casa. Yo estaba viendo el vídeo de Huey Lewis & The News en el que el cantante llena el fregadero de la cocina con agua y cubitos de hielo para meter la cabeza y espabilarse, una escena muy poco apropiada para el crudo invierno que vivíamos, por muy californiano que fuera. Lori se acercó al sofá y me miró como se mira a un perro abandonado un segundo antes de decidir que te lo llevas a casa.

—Joe, ¿quieres venir a cantar villancicos con nosotras? —preguntó ligeramente inclinada, las manos apoyadas sobre sus rodillas.

Villancicos. ¿Cantar villancicos? ¿Dónde? ¿Al lado del árbol?

—Yo…

—¡Muy bien! ¡Pues no se hable más! —exclamó aplaudiendo con sus manoplas de lana.

Había cometido la torpeza de pensar, de quedarme callado, de mirarla a los ojos con cara de idiota y sonrisa de Joker. Al igual que su madre, Lori poseía el superpoder de preguntarme una cosa y, en la misma frase, dar por hecho que aceptaba; una vacilación como la que yo acababa de tener era mortal de necesidad.

—Mi madre llegará con el reverendo McCain en menos de una hora —añadió con entonación de jingle bells tras consultar su reloj—. Tienes tiempo de sobra para prepararte.

—¿Pre… prepararme para qué? —tartamudeé al borde del infarto.

—¡Los villancicos! —gritó Lori golpeando el suelo con toda la planta del pie derecho—. ¡Vamos a cantar villancicos por las casas! Tienes que abrigarte…

Los buenos actores lloran cuando el director lo requiere, pero es más difícil no llorar cuando tienes verdaderas ganas de hacerlo. Lori no podía imaginar que su plan era la causa de la aflicción en mi rostro, así que se sentó a mi lado con la cara iluminada por una alegría navideña nada contagiosa:

—En estos días seguro que echas de menos a tu familia, ¿verdad?

No podía decirle que la mayor ventaja de pasarme todo el año fuera de España era, precisamente, librarme de mis navidades familiares, así que alargué el gesto de aplastante tristeza y aproveché el momento para esclarecer la duda que me corroía desde tiempo atrás:

—Tú sí que echarás de menos a tu padre en Navidad, ¿no?

Al igual que había hecho su hermano cuando saqué el tema, Lori tensó el gesto y mintió:

—Sí, claro…

—¿Cuánto hace que murió?

—¿Qué importancia tiene? —exclamó incorporándose de un salto—. No es agradable recordarlo —añadió con evidente esfuerzo por dominar su nerviosismo—. Escúchame, Joe —dijo bajando la voz y sentándose de nuevo a mi lado—: Phil me ha dicho que también le has preguntado a él, así que yo misma te lo contaré…

En ese punto Lori realizó una pausa dramática que aproveché para preguntarme por qué Phil le había comentado mi curiosidad sobre la causa de la muerte del señor Johnson. Permanecí en silencio esperando ansioso la explicación; ella, por su parte, continuaba con la mirada perdida en el suelo, como si buscara la frase correcta entre las baldosas.

—Mi padre murió de cáncer hace ya muchos años, ¿sabes? Eso es todo; lo queríamos mucho y dejó un gran vacío, por eso te pediría que, por favor, no vuelvas a sacar el tema, y menos delante de mi madre.

—Lo entiendo perfectamente, Lori, y lo siento; no quería molestar.

Mi arrepentimiento parecía sincero, pero por dentro ardía en deseos de saber qué me estaban ocultando.

Hora y media más tarde estaba en medio de un grupete de ancianas metodistas que graznaban el Noche de paz frente a la ventana de una pareja de octogenarios que nos miraban embelesados. Imaginé que mis amigos de España me observaban desde el tejado de la casa y al momento me entró un carcajeo flojo como mecanismo de defensa contra la inmensa vergüenza. Disfracé el ataque de guasa de emoción contenida, ocultando el rostro entre las manos mientras una de las ancianas metodistas susurraba «pobre chico, claro, tan lejos de la familia». Cuando me recuperé, alcé la vista y un enorme lagrimón de risa contenida resbaló por mi mejilla; todos me miraban apenados menos McCain, viejo zorro.

El resto de la Navidad discurrió con la habitual repetición de universales gestos optimistas. A excepción de la rondalla metodista no tuve que enfrentarme a costumbres y ritos que difirieran demasiado de los adquiridos a lo largo de las diecisiete navidades católicas, apostólicas y romanas que me habían tocado en España.

Tras una de esas veloces noches de viernes a base de latas de cerveza en el coche de Rob, me levanté a la una de la tarde y deambulé por la casa, vacía como tantos sábados a excepción de Cat, el perro, que me miraba con esa indiferencia que los humanos adquirimos sólo tras muchos años de práctica. Por delante, una fabulosa dosis de telepredicación, teletienda y recreación audiovisual acompañada de patatas fritas y Pepsi. Pasadas las tres de la tarde, el timbre del teléfono rasgó la tranquilidad que invadía el 1264 de Carpet Drive; me levanté pesadamente, con las huellas de la resaca y la mala noche entrelazadas como una secuencia de ADN, descolgué el auricular con desgana y musité un «¿yes?» bajito y educado. Al otro lado de la línea, un estruendo de voces, cornetas, gritos, cánticos, chillidos y matasuegras me perforó el tímpano, partió en dos mi cerebro, taladró el otro oído y salió despedido hasta estrellarse contra la pared, justo encima de la pecera, donde la morena se removió inquieta. Sobre el espeso follón, distinguí la voz de mi primo Quique gritando en un inglés germánico.

—¡Jelou, jelou! ¡Ai am Espain! ¡Ai for Pepe! ¡Espain!

—¿Quique?

—¡Pepe! —gritó—. ¡Es Pepe! ¡Es Pepe! —confirmó alejándose del auricular mientras el estruendo redoblaba su potencia, como si mi primo estuviera en las gradas de un partido de baloncesto sentado junto al del bombo. Al momento, la voz de mi madre, con ese arrastramiento de vocales tan característico en nuestra familia después de la tercera botella de champán, ocupó el primer plano de audio:

—¡Pepe! ¡Que le he dicho a Quique que llamara él porque habla inglés! ¿Cómo estás?

Instintivamente miré, con estrábico esfuerzo, el calendario y el reloj.

Y caí en la cuenta.

Estábamos a 31 de diciembre.

Y en España ya eran las doce y cinco de la noche.

California 83 - España 84.