El término «tumba», que solemos utilizar, es engañoso. La tumba de un faraón no es un mausoleo a su gloria o un monumento de propaganda, que proclama sus grandes hechos, sus hazañas militares y civiles; textos y figuraciones son de orden esotérico y simbólico, sin ninguna anotación histórica. Nunca se aborda la vida privada de los monarcas, lo que desconcertó y desconcierta todavía a muchos egiptólogos. Además, una tumba no es una cueva de Alí Babá donde un potentado oriental acumulaba sus riquezas y su oro para sustraerlos al populacho; se trata, para utilizar un término alquímico adecuado a la naturaleza del lugar, de un atanor, un receptáculo donde se acumulan poderes y fuerzas que apuntan a la resurrección del ser real. Esa tumba, recordémoslo, es el naos del templo, su parte secreta donde se celebran perpetuamente rituales por las imágenes y las escenas cargadas de vida y de magia creadora. Lo que se lleva a cabo en el misterio de la tumba está más allá del entendimiento humano, pero no es menos real. Los textos inscritos son fórmulas activas, las divinidades transmiten la energía original que está también contenida en los amuletos. La tumba real puede ser considerada un laboratorio ultrasecreto destinado a producir eternidad; durante esta delicada operación, cierto material es útil: armas, carros, vajillas, ropas, cofres, muebles, vasos, uchebtis («los que responden», estatuillas que llevan a cabo, en el otro mundo, los trabajos en lugar del resucitado), capillas desmontables, etc. Ungüentos, óleos sagrados, alimentos sólidos y líquidos completan ese equipamiento gracias al que el alma del rey pasará las puertas del más allá y avanzará por sus hermosos caminos. Pese a las precauciones adoptadas, la mayoría de estos tesoros fueron pillados, saqueados o destruidos, a veces con un salvajismo que revela el fanatismo de los profanadores; el fabuloso contenido de la pequeña tumba de Tutankamón permite imaginar la magnitud de pérdidas irremediables.

La tumba real funciona por sí misma, sin ninguna intervención exterior, pues las modalidades de su existencia fueron incluidas en los jeroglíficos, «las palabras de Dios»; por ello, ninguna sepultura faraónica del Valle está desprovista de textos. Las representaciones de los dioses y las escenas más sorprendentes, la «decoración» de los sarcófagos, los «proveedores de vida», son jeroglíficos que siguen siendo eficaces. Pintores y dibujantes adoptaron variadas soluciones: grabados que reúnen ricas ilustraciones (Ramsés III, Ramsés VI), relieves pintados (Horemheb, Ramsés I, Seti I), papiro extendido y dibujado en un muro (Tutmosis III, Amenhotep II). En todos los casos, el objetivo buscado es el mismo, confiar a los jeroglíficos la misión de velar por la integridad espiritual de Faraón.

El universo del Valle de los Reyes nos desconcierta: divinidades con cuerpos de hombre y cabezas de animales, cuerpos sin cabeza, serpientes, escenas enigmáticas… Al menor paso nos sentimos, a la vez, admirados, fascinados y perdidos. La razón y el análisis fracasan, impotentes, al pie del misterio. Nadie puede pretender haberlo descifrado totalmente; pero sabemos, gracias a las investigaciones llevadas a cabo desde Champollion, que este universo no es una fantasmagoría nacida de un cerebro delirante. De ese modo se nos revela el otro mundo, esa otra cara de la vida por la que viajan la luz y el ser resucitado de Faraón; nada es ahí cosa de creencia, sino sólo de conocimiento. En Egipto, todo es andadura, travesía y metamorfosis; el viaje del alma no se lleva a cabo sin peligros y pruebas. Las tumbas del Valle no los ocultan; muy al contrario, insisten en los peligros que debe afrontar el sol antes de renacer. Faraón se identifica con él y comparte su pasión. El Valle perfora las tinieblas y crea sin cesar un nuevo sol.

El principal papel de un rey de Egipto es hacer vivir a Maat, la Regla universal, poniéndola en el lugar del desorden, de la rebelión y del estruendo, consustanciales a la especie humana, nacida de las lágrimas de Dios. El individuo llamado a esa función se inscribe en el linaje eterno de los faraones y pierde sus rasgos particulares para revestir las ropas simbólicas del rey-Dios; por ello, las representaciones del Valle no nos ofrecen ningún retrato individualizado sino un rostro real siempre semejante en el que se encarnan serenidad y realización.

Faraón es el elemento esencial que mantiene a Egipto en armonía; cuando muere, el mundo regresa al caos. La solidaridad del Estado con el cosmos desaparece. El país lleva luto por la felicidad perdida y teme el desencadenamiento de las fuerzas del mal.

Varias medidas permiten evitar la catástrofe. En primer lugar, la momificación del rey difunto; luego, su colocación en la tumba; finalmente, la puesta en marcha, por su sucesor, del proceso de resurrección.

«El halcón ha llegado al cielo, el hijo de la luz divina ha emprendido el vuelo y se sienta ahora en el trono de Ra», así se describe el ascenso al cielo del alma real que se reincorpora a la luz original. El cuerpo de Faraón debe ser momificado para convertirse en un Osiris, ser reconstruido que será el soporte del renacimiento. La momificación no es una voluntad de preservar un cadáver, sino la afirmación de la existencia de un cuerpo de luz, incorruptible para siempre. Faraón atraviesa, como Osiris, la prueba de la muerte; de ese modo, la momia está cubierta de joyas y amuletos que forman una armadura mágica. Se extraen las vísceras y se colocan en cuatro vasos, los canopes, protegidos por los cuatro hijos del dios Horus, hijo y sucesor de Osiris. Para que el rey resucite, cada parte de su cuerpo es sacralizada; ninguno de sus miembros es privado de divinidad. La momia es soporte material de fuerzas inmateriales, el corazón que guía al ser; el ka, dinamismo creador; el ba, el alma-pájaro; el nombre, identidad real del ser; la sombra, depósito de poder.

La momia permanece tendida en el sarcófago, pero también se la representa de pie, animada por la palabra divina. La momificación es el arte de captar las energías sutiles, de fijarlas en el cuerpo osírico. Cuando ha concluido, el cuerpo de inmortalidad de Faraón es colocado en un ataúd y atraviesa el Nilo; en la orilla oeste se organiza una procesión que pasa por el «templo de los millones de años» donde se celebrará el culto, luego toma el camino que conduce al Valle. Sólo algunos íntimos, pertenecientes al inmediato entorno de Faraón, son autorizados a vivir el ritual de colocación en la tumba, considerada como la región de luz.

Antes de cerrar y sellar la puerta de la morada de eternidad, el sucesor del rey difunto, que actúa como Horus, hijo de Osiris, practica en la momia la apertura de la boca y los ojos. La tumba de Seti I, especialmente, ofrece las escenas de este ritual. Gracias a él, textos e imágenes se ven animadas y toman vida al mismo tiempo que el cuerpo osírico. La aventura de la resurrección puede iniciarse, en la noche transfigurada de la tumba y bajo un cielo de piedra estrellada.

Arte de eternidad, arte para la eternidad, el arte egipcio no creó dos monumentos semejantes. Enamorado de la estabilidad y del poder, ignora la repetición y la fantasía. Es imposible, así, teorizar y emitir clasificaciones, estériles con mucha frecuencia.

Si se considera el conjunto de tumbas reales, se advierte que sus dimensiones son muy variables; mientras la sepultura de Tutmosis I es muy modesta, la de Seti I tiene más de cien metros de largo. Existe, sin duda, un principio de crecimiento; a medida que las tumbas van construyéndose, altura, anchura y volumen aumentan, sin relación alguna con la duración del reinado. Los corredores, sino se alargan, se hacen más anchos y altos; las dimensiones de la cámara funeraria son cada vez más imponentes y el sarcófago adopta un aspecto cada vez más colosal.

Ninguna tumba es idéntica a otra, aunque se adviertan puntos comunes: una puerta de acceso (unas veces disimulada, otras evidente), un corredor que se hunde más o menos profundamente en la tierra, un paso intermedio y una sala del sarcófago. Sea cual sea el plano, sean cuales sean sus variantes, se trata siempre de un camino que consiste en penetrar en la roca, en el interior de la montaña de Occidente, descender hacia el reino de debajo de la tierra franqueando puertas, impregnarse de los textos y las escenas rituales y, finalmente, descubrir la cámara de resurrección. Recorrido iniciático por antonomasia, una tumba del Valle de los Reyes «funciona» del mismo modo que una pirámide del Imperio Antiguo; la forma ha cambiado pero la realidad simbólica no ha variado.

Durante la XVIII dinastía, la entrada de las tumbas se excava verticalmente, al pie de un escarpado; da acceso a un corredor que se presenta como un plano inclinado que puede incluir peldaños. Este primer eje se ve quebrado por un recodo en ángulo recto, precedido de un pozo de unos seis metros de profundidad. Tumbas como las de Tutmosis IV y Amenhotep II presentan incluso dos desviaciones. Al extremo del recorrido, la sala del sarcófago. Se ha advertido que los pilares presentes en ciertas salas tenían una sección de dos codos por dos, y que la norma para la altura y la anchura de los corredores era de cinco codos por cinco (un codo = 0,52 m). Con el comienzo de la XIX dinastía, las proporciones cambian; las tumbas se agrandan y se amplían. Los arquitectos adoptan un plano rectilíneo y un único eje.

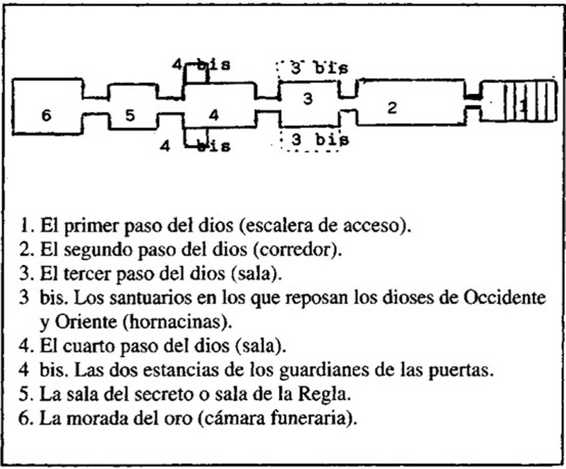

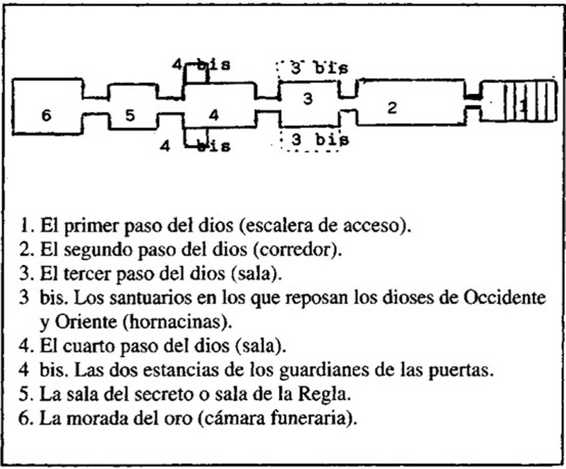

Lo más importante es conocer los nombres que los propios egipcios daban a las partes principales de una tumba real.[2]

Si establecemos el plano típico de una tumba real, trazamos primero el «primer paso del dios», que corresponde a la escalera de acceso; ese «dios» es a la vez la potencia creadora, el sol en la que se encarna y el faraón que se le identifica. El «camino del sol» es el completo descenso al interior de la tierra. Luego viene el corredor, «segundo paso del dios», seguido de un «tercer paso», flanqueado eventualmente por capillas donde residen los dioses de Oriente y Occidente. Estos pasos se denominan también «lugares donde el dios es halado», es decir donde el sarcófago es arrastrado sobre una narria hacia la cámara funeraria. El «cuarto paso del dios», enmarcado eventualmente por las dos estancias de los guardianes de las puertas, señala el acceso a la parte secreta de la tumba. Se abre la sala del secreto, o sala de la Regla, que sólo permite avanzar al ser que el tribunal del otro mundo reconoce como justo. Finalmente, «la morada del oro» donde reposa el sarcófago y donde se realiza la transmutación del cuerpo mortal en cuerpo de luz, brillante como el oro; pueden añadirse salas anejas, «la sala del carro» (recordemos los carros desmontados de la tumba de Tutankamón), «la sala de rechazar a los rebeldes», «el lugar de plenitud de los dioses», «la morada del alimento», «el último tesoro», «el lugar de los que responden» (los uchebtis).

Algunas tumbas incluyen un elemento extraño, un pozo de unos seis metros de profundidad, que aparece por primera vez en la tumba núm. 34. Es «el que oculta», «el que detiene», y señala un punto de ruptura en el recorrido. En la de Tutmosis III, sus dimensiones son imponentes: 4,15 x 3,96 m. Está decorado con frisos de khakeru, haces de vegetales unidos entre sí por cuerdas y que simbolizan el fuego protector.

¿Para qué servía ese pozo? Sin duda no de trampa para los ladrones. Semejante idea es incompatible con la mentalidad egipcia. Se ha supuesto que permitía recoger parte de las aguas de lluvia que caían en la tumba durante los diluvios torrenciales, pero esta hipótesis es inaceptable. Por una parte, la mayoría de los pozos se hallan en las sepulturas de la XVIII dinastía, que no se inundaron, por otra parte las tumbas estaban cerradas con puertas y tabiques.

La función del pozo es de orden simbólico; es la ilustración de la caverna del dios Sokaris, cuyo nombre se forma de un verbo de movimiento que significa «deslizar, avanzar». En esta caverna se oculta el agua primordial, gestadora, abstracta, que da vida y forma a todos los seres. Sin esta agua, la resurrección sería imposible. Uno de los momentos fundamentales del ritual consistía en hacer pasar el sarcófago por encima del pozo, para que se impregnara de la energía de Sokaris. El pozo era también una de las formas de la tumba de Osiris, señor de las profundidades y del reino subterráneo; al pasar por encima, la momia real, identificada con el sol, se convertía en Osiris. Lo que estaba arriba se asimilaba a lo que estaba abajo, y a la inversa. El pozo señalaba pues un momento de cambio durante el que el alma real obtenía la fuerza necesaria para su regeneración.

En el centro de la sala de oro, el sarcófago es el elemento más precioso de la tumba. El término que utilizamos es absolutamente inadecuado; de origen griego, la palabra sarcófago significa «devorador de cadáveres», mientras que el término egipcio afirma exactamente lo contrario: «el señor (o el proveedor) de la vida». De ese modo, el sarcófago no es un punto final, un simple cofre para momia, sino un medio de renacimiento en el que actúan los poderes de creación.

Grabada en el interior de la tapa del sarcófago, la diosa del cielo, Nut, aparece bajo la forma de una mujer, con los brazos y las piernas estirados, cuyo cuerpo se adapta al de Faraón, que resucita en la unión con su madre cósmica. Nut tiene también la función de tragarse el sol poniente, al anochecer, y hacerlo renacer por la mañana; matriz del universo, transforma la muerte en vida.

El sarcófago es también la piedra primordial surgida del océano de los orígenes, durante el nacimiento del mundo; sobre esta piedra se construyó el primer templo. En el interior de esta piedra, Faraón renace y se convierte en el sol de mañana.

El descubrimiento del sarcófago intacto de Tutankamón permitió entrever los esplendores que los desvalijadores e iconoclastas destruyeron en las demás tumbas reales; sin embargo, no todas contenían ataúd de oro. Además, la mayoría de las momias habían sido extraídas de su sarcófago en la XXI dinastía y ocultadas en lugar seguro. Ciertos vándalos, furiosos sin duda al obtener sólo muy escaso botín, se encarnizaron con ciertos sarcófagos, rompieron las tapas, rajaron las cubas de piedra. Varios especímenes magníficos, por fortuna, sobrevivieron, como los sarcófagos de Tutmosis III, de Amenhotep II, de Horemheb, o las enormes cubas de granito de los soberanos ramésidas. El tamaño aumenta con el tiempo; el sarcófago de Ramsés IV es colosal comparado con el de los reyes de la XVIII dinastía. A menudo, en los ángulos del sarcófago pueden verse diosas; entre ellas, Isis y Neftis, encargadas de recitar las fórmulas de resurrección, de batir las alas para dar el soplo de vida y de preparar el oro, la carne de los dioses, que será el cuerpo de luz del faraón transfigurado.

La tumba de un rey era, con su templo, asunto de Estado por excelencia. Tamaño, dimensiones, proporciones, ornatos se estudiaban y realizaban con el mayor cuidado. Ciertos sistemas numéricos, ciertos secretos de construcción y un repertorio simbólico se transmitían de maestro de obras en maestro de obras. El progresivo agrandamiento de las sepulturas y el cambio de sus estructuras corresponden a un plan que se lleva a cabo con rigor.

Y en esas condiciones, ¿por qué casi todas las tumbas reales nos parecen inconclusas? En el caso de Ramsés I, podemos evocar la brevedad del reinado: menos de dos años. Pero los constructores excavaron una pequeña tumba, y la calidad de la obra es sobresaliente. En el caso de Tutmosis III, que reinó en solitario durante más de treinta años, esta explicación es imposible; idéntica extrañeza en la fabulosa tumba de Seti I donde ciertos relieves no fueron coloreados y donde, al fondo de la cámara funeraria, se abre un corredor «inconcluso» que se pierde en la roca, dispositivo conocido también en otras partes.

En realidad, los cuadriculados, los trazos que se dejan a la vista, las figuras no terminadas revelan las técnicas utilizadas para construir la tumba, pintarla y darle su función simbólica. El maestro de obras consideró necesario actuar así, pues la tumba es un ser vivo; no puede pues estar «terminada». El último corredor que sale más allá de la morada del oro es la prosecución del camino de resurrección que nunca se detiene. Al igual que el templo, que está siempre en construcción, la tumba real no está inconclusa; está completa y es coherente, sea vasta o modesta, pero no detenida. La obra de renacimiento prosigue en ella al margen del tiempo; en lo invisible, la mano del artesano sigue grabando en los muros los signos y las figuras de inmortalidad.