Con el paraje de Abu Simbel, cuyos dos templos son célebres en el mundo entero, nos disponemos a descubrir Nubla. Abandonamos Asuán (actualmente en avión) y dar un safio de 280 km hacía el sur para descubrir un extraño lugar que antaño se denominó Ipsambul.

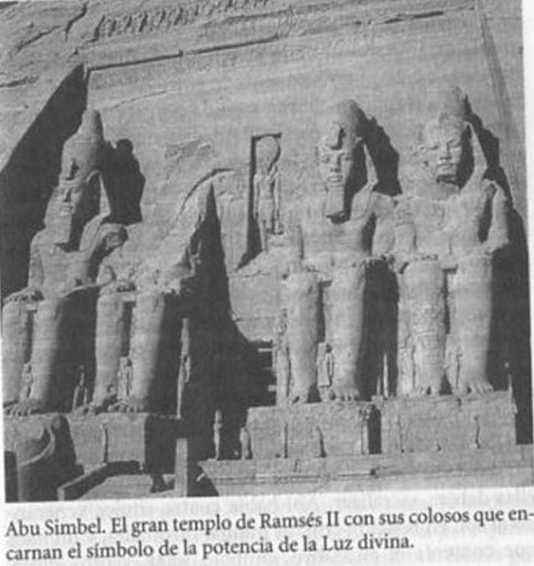

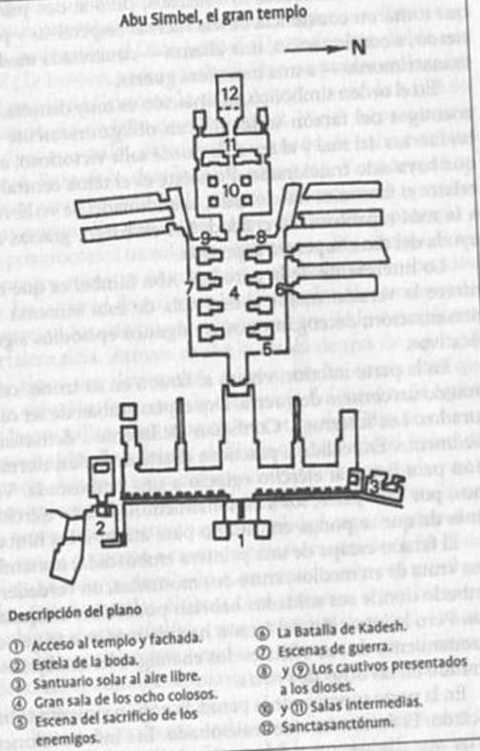

Al llegar en avión se siente una impresión curiosa. Después de dejar atrás la gran presa de Asuán, se sobrevuela una inmensa extensión de agua de la que emergen algunos roquedales dispersos. Un mundo insólito, abandonado, que ha regresado a las edades primeras y donde el elemento líquido ha recuperado su soberanía. De pronto, después de una amplia curva sobre un ala, aparece una roca distinta de las demás, una especie de isla que parece habitada por piedras esculpidas. Nos fascina de inmediato: lejos de la civilización, sumidos en su austera soledad, se yerguen allí dos templos que a primera vista, sólo se distinguen por una fachada muy espectacular: cuatro colosos reales para el «gran templo», donde descubriremos las guerras victoriosas de Ramsés II, seis colosos para el «pequeño templo» donde se grabó la expresión del amor divino que manifestó la gran esposa real Nefertari.

Los colosos velan por el lugar. Guardianes de piedra de sonrisa inmutable y tranquilizadora potencia. Dirijámonos a ellos, interroguémosles para comprender qué ocurrió en este lugar. Sepamos que, por desgracia, el tiempo de visita es, con mucho, demasiado limitado con respecto al interés que tienen ambos templos, a menos que se resida en algún hotel local o se realice un crucero desde Asuán. En cuanto el avión haya aterrizado, el visitante debe subir al autobús que le llevará al pie de los templos. Pronto quedará deslumbrado por la increíble alianza de fuerza y delicadeza que caracteriza a los colosos, de una excepcional calidad escultórica.

Abu Simbel es la frontera de las fronteras. El gran Ramsés marcó aquí los límites de la expansión faraónica hacia el sur, hacia África. El territorio sumergido que hemos atravesado fue en otros tiempos la Baja Nubia donde vivían poblaciones que plantearon cierto número de problemas a los ejércitos del faraón, antes de ser integradas en el sistema cultural y religioso del Imperio Nuevo.

Como hemos visto, ya desde el Imperio Antiguo los faraones organizaban expediciones para explorar Nubia, someter unas tribus de carácter a veces rebelde y conseguir productos raros o valiosos, como el oro o el marfil. Durante el Imperio Nuevo, la región está pacificada. Se encontraba bajo la responsabilidad de un alto funcionario que lleva el pomposo título de «hijo real de Kuch». Los príncipes nubios son a menudo educados en la corte; una vez «egiptizados», regresan a sus provincias, más fieles a las tradiciones que algunos egipcios. En esa época, no se trata ya de guerrilla o de rapiñas. La Baja Nubia está tranquila, es próspera, se halla en la zona de influencia de la riquísima Tebas. Los artesanos de Ramsés II pudieron construir los templos de Abu Simbel en completa seguridad.

Después de las graves disensiones que a finales del Imperio Nuevo opusieron a los sacerdotes tebanos y a los detentadores del poder faraónico, aquellos religiosos desautorizados encontraron un exilio semidorado en Nubia. Después de abandonar Egipto, formaron un pequeño reino nubio del que uno de sus descendientes, Piankhy, saldrá, en la XXV dinastía, para conquistar un Egipto debilitado y devolverle el interés por sus antiguas tradiciones religiosas. Las cosas, en verdad, cambian de un modo extraño. De esta tierra salvaje y bárbara en otros tiempos, que los ejércitos del faraón tardaron muchos años en pacificar, salió un salvador extranjero, y sin embargo heredero de la antigua sabiduría, a través de las enseñanzas de unos sacerdotes usurpadores.

Fue también en Nubia, que no tuvo que sufrir una administración greco-romana preocupada por restaurar o reconstruir los templos, donde se refugiaron algunas comunidades iniciáticas que, mucho después del nacimiento del cristianismo, vivían aún su fe en la antigua religión egipcia, en el siglo VI de nuestra era. Cristiana más tarde, Nubia fue islamizada en la Edad Media, tras la conquista árabe.

Región adormecida, lugar de refugio o de paso, Nubia iba a vivir un drama que nunca pudo sospechar. En marzo de 1960, el mundo se conmovió cuando todas las miradas se volvieron hacia esa región olvidada donde dormitaban algunos viejos templos que sólo interesaban a los especialistas. El Gobierno egipcio había decidido construir una gran presa. La inundación iba a hacer desaparecer toda una región del globo donde unos hombres crearon una cultura original. Las piedras de eternidad de los santuarios habían resistido el paso del tiempo, pero la tecnología del siglo XX se presentaba como un peligro mucho más amenazador.

¿Qué se podía hacer para salvar Nubia? Se escribía, se habló, los focos de la actualidad apuntaron hacia la zona, se alertó a la comunidad cultural internacional. La Unesco fue la punta de lanza de esta epopeya de los tiempos modernos, en los que había energías capaces de movilizarse aún para salvaguardar una parte del sagrado patrimonio de la humanidad. Pero la situación era grave, convenía actuar rápido. Nubia estaba condenada a muerte. Única solución: desplazar el máximo de templos, llevar a cabo alzados, emprender una campaña de excavaciones tanto más intensa cuanto iba a ser la última.

Así escaparon de la destrucción templos como Kalabcheh (1 km al sur de la gran presa, en la orilla izquierda del lago); Itet el-Uali (no lejos del precedente, al noroeste) debido a Ramsés II y donde figuran escenas de batalla contra los etíopes; Uadi es-Sebuah (140 km al sur de la gran presa, en la orilla izquierda del lago), consagrado a diversos aspectos del sol y Dakka, el templo de Thot; Amada (180 km al sur de la gran presa, orilla izquierda del lago), que fue desplazado en un solo bloque, y Derr, donde Ramsés II canta la gloria y la pervivencia de su linaje. Para visitar todos estos santuarios es preciso prever una organización particular y dedicar varias jornadas enteras a Nubia.

De todos estos parajes, Abu Simbel es el que obtuvo, y con justicia, la mayor notoriedad. Fue el corazón de la Nubia religiosa a la que Ramsés II dedicó tantos esfuerzos. Aquí construyó lo que podemos considerar como la obra maestra arquitectónica de su reinado.

Era imposible que semejante corazón dejara de latir. Por eso Abu Simbel fue la «estrella» de los templos condenados a ser trasladados para sobrevivir.

Se desplegó un ingenio digno de los maestros de obras egipcios. Tanteos, primero; numerosos proyectos que incluían la construcción de un dique para mantener los edificios en su lugar: un sueño que hubo que abandonar. La decisión final fue desmontarlos «piedra a piedra», es decir 1036 bloques algunos de los cuales pesan treinta toneladas. Este trabajo de hormigas gigantes, ocupó de 1963 a 1972, hasta 900 personas, a costa de infinitas precauciones, para volver a montar los dos templos 200 m más al oeste y 64 m por encima del emplazamiento primitivo. Una última precaución: pese a la inevitable traición que representaba este cambio con respecto al emplazamiento cuidadosamente elegido por los egipcios, se intentó conservar su antiguo aspecto. Para lograrlo, se levantó un gigantesco espejismo, técnicamente necesario, una falsa montaña contra la cual, se adosaron los templos. En su interior, las bóvedas de hormigón inducen a pensar en una inquietante maquinaria que conviene olvidar para que la atención se fije en las verdaderas piedras. Bien puede hablarse de corazón trasplantado, pero es un corazón que late a fin de cuentas. Abu Simbel sigue siendo una etapa obligada de todo viaje a Egipto.

Extraños templos. Una eternidad de piedra frente a una eternidad de agua; el Nilo ayer, un lago hoy. Un templo del faraón casado con un templo de la reina, una celebración de la pareja divina comparable a otra pareja de edificios nubios, Soleb y Sedeinga, que unen a Amenofis III y su esposa Tyi. ¿Tenía esta Nubia desaparecida, tan alejada de la brillante Tebas, la vocación de guardar el secreto de amores transfigurados en los que el poder es indisociable de la gracia?

En la fachada, cuatro colosos sentados. Contando desde la izquierda, el segundo está dañado. Los otros tres expresan, con su posición hierática, tan serena como severa, un formidable poderío. Nada los hará temblar. Podemos describirlos: portan las coronas del Alto y el Bajo Egipto, la barba postiza, la serpiente uraeus en la frente (su papel es aniquilar a los adversarios). Bajo sus pies, los enemigos del rey, vencidos para siempre.

Ramsés II anuncia ya su «programa»: lo que se ha construido en este lugar es un templo de la victoria, luminoso, brillante. Que los nubios —y todos los demás pueblos sometidos al faraón— lo sepan: Ramsés es ese coloso tranquilo, para siempre triunfante. Nadie podría discutir su soberanía.

Estos colosos son encarnaciones del rey-dios. Se les rendía culto. Los faraones del Imperio Nuevo hicieron construir muchos para expresar dicho simbolismo con la máxima grandeza y eficacia —«publicidad», dirían algunos. El coloso tiene rostro humano, pero es más que un hombre. Es el Hombre eternamente joven, fuerte, magnífico. Ramsés está efectivamente sentado en el «trono de los vivos», tal y como dicen los textos. Su poder no es tiranía sino fuerza de vida.

Ramsés II construyó, al menos, siete templos en Nubia. Pero éste es el más colosal: una fachada de 30 m de alto por 35 de ancho, gigantescas estatuas que superan los 20 m de altura. Quien se acerque será devuelto, de inmediato, a su pequeñez.

Contemplémoslo desde cerca: las piernas de los colosos parecen algo macizas, el torso algo grueso, pero el rostro posee una belleza sobrehumana. No es fruto de la casualidad, sino una deliberada voluntad del escultor cuanto más nos alejamos del suelo, del mundo material, más nos acercamos a lo espiritual, al gozo interior, a la grandiosa serenidad que leemos en las miradas de los colosos.

Esos cuatro Ramsés, colocados en el exterior del templo, corresponden a los cuatro dioses que encontraremos en su interior, al fondo del sanctasanctórum. Por su presencia, el faraón «cuadriplicado» revela así a los cuatro puntos cardinales del mundo los misterios del templo.

La humanidad de Ramsés no está ausente: entre los colosos aparecen figuras femeninas que parecen casi frágiles comparadas con sus inmensos protectores. Son la madre, la esposa y las hijas de Ramsés II. Nefertari, para la que se construyó el pequeño templo, está tres veces presente. Así, la familia, en su aspecto exclusivamente femenino, queda asociada al poder de Ramsés. Es la exacta prolongación de la tradición del Imperio Antiguo: recordemos las escenas de las tumbas menfitas, de las mastabas donde vimos a señores de gran tamaño con mujer e hijos de pequeño tamaño a su lado.

Parece que Ramsés es la única potencia masculina representada. Si lo creyéramos, olvidaríamos lo esencial. Levantemos los ojos: por encima del pórtico se levantan, en una hornacina, un dios con cabeza de gavilán. Es Ra-Horakhty, el sol naciente, el señor del templo. Es el halcón de los orígenes, de inmensas alas y mirada penetrante como un rayo de luz. A ambos lados, Ramsés, desdoblado, venera el principio luminoso que es el origen del templo. Otro detalle característico son los veintidós simios, cinocéfalos, formando un friso de coronación, muy por encima de los colosos, que profieren gritos de júbilo. Símbolos de las fuerzas elementales de la naturaleza, saludan así cada mañana el renacimiento del sol que emerge entre las tinieblas después de vencer los peligros del mundo subterráneo.

Nadie que conociese la secreta ciencia de los jeroglíficos, podía dudar de que el templo perteneciera a Ramsés II. El dios con cabeza de halcón, más otros jeroglíficos inscritos en la fachada, servían para escribir el nombre del rey, Usirmare. Nombre estallado, separado en distintos elementos que la mirada del iniciado podía reunir poniendo los jeroglíficos en el orden adecuado.

Subamos hacia el templo. Descubriremos, a la izquierda, al sur de la fachada, tres estelas. Una de ellas nos recuerda un importante acontecimiento diplomático. En lo alto de la estela, el rey está sentado entre Amón-Ra y Ptah. Se acerca a él una muchacha seguida por su padre. Ambos personajes tienen una particularidad: son hititas, antiguos enemigos del faraón, y la joven es la futura esposa de Ramsés II. Aunque éste fuera un valeroso combatiente, manifestó sobre todo un agudo sentido de la diplomacia para conseguir una paz duradera. Al decidir semejante matrimonio, el rey de Egipto se vinculaba a un pacto de no beligerancia favorable a ambos pueblos. Esta estela, tan discreta comparada con los colosos, muestra que el poder de Ramsés estuvo, ante todo, al servicio de la paz.

Al otro lado, a la derecha de la fachada, hacia el norte, se levanta una curiosísima construcción, una especie de capilla abierta. Estos vestigios no tienen hoy mucho significado, pues faltan las divinidades que fueron llevadas al Museo de El Cairo, muy lejos del soleado paraje nubio que ellas debían sacralizar. Ahí había cuatro simios venerando al sol, en relación con los puntos cardinales, y un naos que contenía el escarabeo, símbolo solar, y otro simio, símbolo lunar. Se trata por tanto de un templo de pequeño tamaño, cuya ideología no está muy alejada de la de Ajnatón y los antiguos sacerdotes de Heliópolis, que celebraban al astro del día en construcciones a cielo abierto. Pero hay más: aquí el sol se citaba con la luna y, efectivamente, ambos se encontraron. Se produjo un verdadero matrimonio entre ambos astros, cada uno de los cuales difunde su propia luz; y esta doble claridad se unió en la persona del faraón. Encontramos idéntica idea a escala arquitectónica: la capilla está a cielo abierto; la que se halla al otro lado de la fachada está excavada en la roca.

El interior del templo

Como muchos templos nubios, los dos edificios de Abu Simbel están excavados en la roca. Son templos-montaña que se alían con la más hostil naturaleza para mejor sacralizarla. Abu Simbel es, al respecto, un verdadero modelo. No había allí poblado alguno, aglomeración alguna. Los artesanos de Ramsés desbrozaron un paraje virgen de cualquier humanidad para manifestar en él lo divino.

Es ya hora de entrar en el templo. Advirtamos de paso, en los tronos de los colosos que delimitan la entrada, una importante escena simbólica. Unos dioses-Nilo atan con fuerza papiros y lises. Es la imagen clásica de la «unión de las Dos Tierras»; las dos partes del país, evocadas por estos vegetales, se encuentran así unidas. Pero también es la señal de que debemos reunir en nosotros lo que estaba dividido. Para tener acceso al lugar sagrado, es preciso ser uno, coherente, estar en paz con uno mismo.

Las escenas que decoran la puerta de entrada, tanto en el dintel como en las jambas, nos muestran al faraón realizando la ofrenda a unas divinidades. Hay que dar, y dar de nuevo, para que las divinidades sean favorables. Cuanto más retraído y egoísta sea el hombre, cuanto más pretenda tomar, adquirir, menos le sonreirán los dioses. La codicia, dicen los textos de sabiduría, es un mal mortal para quien lo sufre. El faraón es lo contrario de ese hombre; él es la generosidad lúcida que hace ofrenda a los dioses para que permanezcan en la tierra.

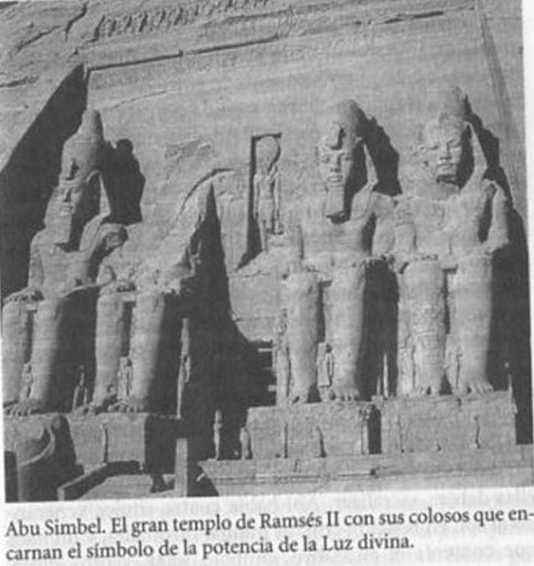

La estructura del templo interior es sencilla: tres partes principales, una gran sala, una sala intermedia y el sanctasanctórum.

Como en todos los templos, el suelo sube y el techo baja. El fenómeno es especialmente perceptible en el gran templo de Abu Simbel. Al entrar en la gran sala, que se parece mucho a la nave central de una catedral, flanqueada por dos naves laterales, nos impresiona profundamente la atmósfera de recogimiento que reina en el lugar. El contraste entre la luminosidad exterior y la escasa claridad del interior crea una magia especial.

Antes de describir las escenas, contemplemos los ocho colosos que sirven de pilares a esta gran sala de 18 m de profundidad. Representan al rey, vestido con un sencillo taparrabos. Los colosos de la izquierda (hacia el sur) llevan la corona blanca del Alto Egipto, los colosos de la derecha (hacia el norte), lo que se denomina el pschent, es decir un «encajado» de las coronas del Alto y el Bajo Egipto. Las caras de los pilares que no están ocupadas por un coloso recibieron escenas de ofrendas del rey a los dioses.

El interés de esta gran sala reside sobre todo en los relieves que decoran los muros. El tema principal es la guerra y, más exactamente, la victoria del faraón sobre sus enemigos. Ciertamente, existe un pretexto histórico, a saben el combate librado por los egipcios contra los hititas. Pero el sentido profundo de todo ello es el triunfo del orden sobre el caos, de la unidad sobre la multiplicidad. Veremos por todas partes a un faraón sereno, tranquilo, seguro de su fuerza. Frente a él, el confuso revoltijo de sus adversarios, vencidos ya por el simple hecho de oponerse al poderío del Hombre de luz.

Comencemos por la derecha (n.º 5 en el plano), por una breve escena cuyo significado es sin embargo decisivo. En ella vemos al faraón sacrificando a unos cautivos a Horus del horizonte, el señor del templo. Se trata de un acto religioso, pues estos prisioneros simbolizan las fuer/as negativas encadenadas, a las que el rey debe dar la luz. En el zócalo, nueve de las hijas de Ramsés agitan el sistro, símbolo de la diosa Hator. Están realizando un acto mágico, apaciguando las potencias de las tinieblas y esparciendo armonía.

En el muro principal (n.º 6 del plano), un verdadero tebeo que nos cuenta los episodios de la famosa Batalla de Kadesh. Famosa porque Ramsés II la convirtió en el gran acontecimiento militar de su reinado, reproduciéndola en numerosos templos egipcios. ¿Qué ocurrió exactamente? En el año V de su reinado, el gran Ramsés consideró que los hititas comenzaban a amenazar seriamente la seguridad de Egipto. Mejor que esperar a que la situación se degradara, como hicieron algunos de sus predecesores, decidió entablar combate en territorio enemigo, seguro de ser capaz de apoderarse de la fortaleza de Kadesh, junto al río Orontes. Pero la realidad histórica y el relato simbólico de los templos parecen diferir notablemente. Si nos atenemos a los hechos, hubo una especie de «empate» entre egipcios e hititas. Ni vencedores ni vencidos, pero sí dos pueblos que tomaron conciencia de sus fuerzas respectivas y prefirieron, a continuación, una alianza —concretada mediante matrimonio— a una mortífera guerra.

En el orden simbólico, la situación es muy distinta. Los enemigos del faraón se identifican obligatoriamente con las fuerzas del mal y el rey sólo puede salir victorioso, aunque haya sido traicionado. Pues éste es el tema central del relato: el faraón es traicionado, abandonado, se ve librado a la más espantosa adversidad. Sin embargo, gracias a la ayuda del dios, superará la prueba.

Lo interesante de la pared de Abu Simbel es que nos ofrece la versión mejor conservada de esta inmensa representación; detengámonos en algunos episodios significativos.

En la parte inferior, vemos al faraón en su trono, celebrando un consejo de guerra. Dos espías acaban de ser capturados. Los interroga. Confiesan fácilmente… demasiado fácilmente. En realidad, practican el arte de la desinformación para llevar al ejército egipcio a una emboscada. Vemos, por otra parte, los acantonamientos de este ejército, antes de que se ponga en camino para atacar a los hititas.

El faraón escapa de una primera emboscada, tomando una «ruta de en medio», entre dos montañas, un verdadero embudo donde sus soldados habrían podido ser aniquilados. Pero la intuición del faraón ha sido más exacta que el razonamiento de sus oficiales: los enemigos les estaban esperando en las otras dos rutas.

En la parte superior de la pared, la acción violenta se ha iniciado. El faraón ha sido traicionado. Las informaciones de las que disponía son falsas. Cunde el pánico entre sus distintos cuerpos de ejército. Se encuentra solo, en su carro de guerra, con su arco y sus flechas, para luchar contra innumerables enemigos. Es el instante esencial de esta batalla mística. Ramsés no comprende qué le sucede. La ingratitud de Dios le indigna, al igual que Job en su estercolero.

Él siempre ha observado las reglas de la Sabiduría, se ha comportado como un hijo excelente con su padre Amón. Unza entonces al cielo un grito de angustia: «¿Quién eres pues, padre mío, el Dios oculto? ¿Un padre que olvida a su hijo? ¡Te invoco, padre mío!» ¿Cómo no pensar en la trágica llamada de Cristo en la cruz? Amón no olvida a su hijo, el faraón. Su espíritu desciende en él. Mejor es para un rey un dios que miles de soldados. Dotado de sobrehumana fuerza, Ramsés lo derriba todo a su paso. Y sus tropas regresan para ayudarle. Es la victoria. El furor de los ejércitos se apacigua. De pie en su carro, el faraón contempla a los prisioneros. Los soldados egipcios sacan cuentas de los enemigos muertos enumerando manos y sexos cortados.

En la pared de enfrente (n.º 7 del plano), otras escenas guerreras. En este caso son los episodios de la toma de una fortaleza siria. Ramsés recibe la ayuda de tres de sus hijos. Los sirios son derrotados. A éstos no les queda más que una solución: implorar la clemencia del faraón. Se agitan en las murallas, para mostrar que se rinden. Hay en esta escena un detalle célebre: el dibujante corrigió el brazo del faraón, que le parecía demasiado rígido comparado con el movimiento vivo y rápido del conjunto. Otro detalle que se reproduce a menudo, por la calidad expresionista de la escena es el cuerpo a cuerpo de Ramsés con dos jefes libios. Uno ha sido ya derribado. Caminando sobre el moribundo, agitado por las últimas convulsiones, el rey hiere con su lanza al otro jefe libio, que arremetía contra él. Desarticulado, mortalmente herido en plena carrera, el libio se derrumba, como una marioneta ante la omnipotencia de Ramsés.

Pese a su realismo, todas estas figuraciones tienen un sentido religioso. Ramsés no olvida presentar los cautivos a tres divinidades (n.º 8 y n.º 9 del plano). Su acción queda así sacralizada.

Abandonemos ahora esta gran sala y pasemos a una sala más pequeña (n.º 10 del plano). Cuatro grandes pilares aguantan el techo. Aquí, el furor de las batallas ha desaparecido. En los pilares, el rey da un abrazo a las divinidades. Las demás escenas son rituales: ofrendas, transporte de la barca sagrada. Lo mismo ocurre en la sala, más pequeña todavía, que precede al santuario (n.º 11). Se ha advertido, con razón, la belleza de la reina Nefertari que realiza ofrendas a las diosas. Curiosa aparición, en verdad, casi irreal, del amor en plena guerra. Mensaje profundo, además: más allá de las batallas y los combates está la Mujer, la encamación del encanto y la pureza, sin la cual el rey sería sólo un tosco soldado.

Viene por fin el santuario, uno de los más conmovedores de Egipto. Estamos en el sanctasanctórum, en el corazón de la montaña, al extremo del mundo de los hombres. Sólo han conseguido entrar en él escasísimos iniciados, capaces de contemplar las cuatro divinidades sentadas, esculpidas en plena roca, indisociables por tanto de ella, inseparables de la piedra de eternidad de la que, en parte, se desprenden.

¿Quiénes son estas cuatro divinidades? Está Amón-Ra, soberano de Tebas; Ra-Harakhty, soberano de Heliópolis; Ptah, soberano de Menfis. Ahora bien, los textos dicen que tres son todos los dioses, y los tres son precisamente éstos. Simbolizan el universo divino en su totalidad. El cuarto es el propio faraón. Ramsés II divinizado, dicen, aunque en realidad mucho más que eso: no ya un individuo idolatrado, sino la función faraónica elevada al rango de divinidad.

Cuando Abu Simbel se levantaba en su verdadero emplazamiento, el sol naciente atravesaba dos veces al año todo el templo para iluminar el sanctasanctórum. Pero una de las estatuas divinas permanecía en la oscuridad. La de Ptah, el señor de los artesanos.

No debe olvidarse la presencia de una especie de cubo de piedra, colocado ante las estatuas. Altar o soporte de la barca divina, encarna la piedra fundamental del templo. En ella se condensa al máximo lo sagrado, ante la mirada de los cuatro dioses del sanctasanctórum.

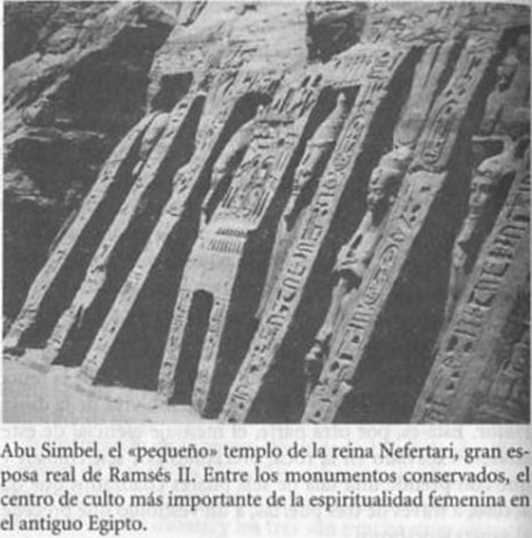

Abu Simbel es un matrimonio celebrado en la piedra. Al gran templo, masculino, guerrero, corresponde, uniéndose con él, el pequeño templo edificado en honor de la reina Nefertari, la gran esposa real, encamación viva de la diosa Hator. Éste es, por otra parte, el mensaje esencial de este edificio excavado en la roca, precedido por seis colosos y que comprende una sala de seis pilares cuadrados que da acceso, a través de tres puertas, a un vestíbulo que precede al sanctasanctórum.

No se trata ya de la reina en su aspecto humano, sino de la mujer-diosa que forma con el rey-dios una pareja inmortal. Por ello afirma su presencia, en el exterior, bajo la forma de dos de los seis colosos que salen de la pared, arrancándose de la inercia de la montaña en un movimiento que la conduce hacia una unión inalterable con su esposo.

Extraordinaria visión que se tradujo en esta monumental encarnación del matrimonio humano considerado como soporte del matrimonio divino. Desde este punto de vista, Ramsés II y Nefertari son los herederos directos de Ajnatón y Nefertiti, para quienes la pareja era una de las más bellas expresiones de la presencia divina en la tierra. Esas dos grandes damas de la historia de Egipto tienen además en común, en su nombre, el término nefer que significa «bella».

Ramsés II está presente en el interior del templo. Cumple dos funciones: hacer la ofrenda a las divinidades y derribar a los enemigos del sur y del norte (a ambos lados de la puerta). Pero lo hace con discreción, comparado con la reina Nefertari, presente en todas partes, larga silueta elegante, animada por una extraña luz, diosa terrenal en un mundo de divinidades que la reconocen como tal y a las que honra con sus ofrendas. Los pilares están coronados por una cabeza de Hator: estamos en un cielo donde reina la alegría.

En la pared del fondo, en el sanctasanctórum, en lo más secreto del templo, la imagen de la vaca Hator que emerge del otro mundo, pasando a través del espejo de piedra, franqueando la infranqueable frontera para comunicar a los vivos su mensaje de amor y de esperanza. En su pecho, una efigie del rey, símbolo del ser divinizado y resucitado.

* * *

Abu Simbel, templo majestuoso, poderoso, edificio donde se afirma la soberanía del faraón; pero también himno al Amor, prodigiosa unión de la sabiduría, la fuerza y la belleza: última etapa de nuestro viaje resume todo Egipto, evocando a las mil maravillas la aventura de una civilización.