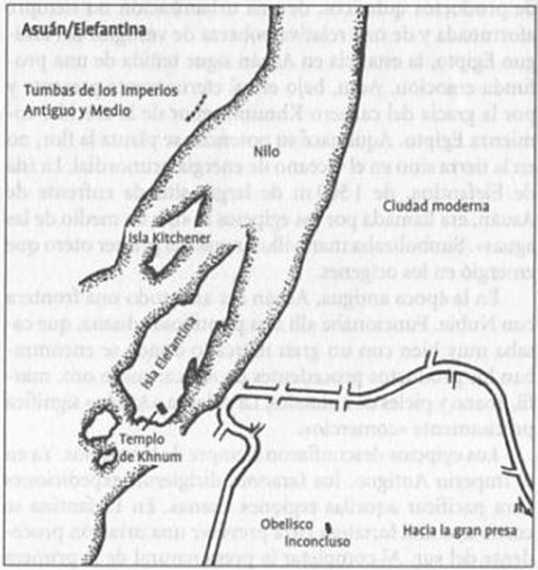

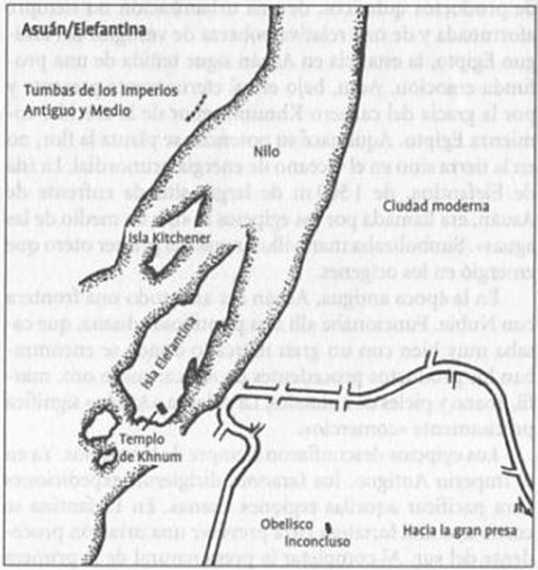

Situada a 947 km al sur de El Cairo, Asuán es la ciudad más meridional de Egipto. Aquí estaba la capital del primer nomo del Alto Egipto, la ciudad de Elefantina. Más al sur comienza realmente África, con las regiones nubias. Hoy, Asuán es sobre todo la ciudad de la Gran Presa. Quiere ser moderna, mirar hacia el porvenir. A pesar de las fábricas de productos químicos, de una urbanización no siempre afortunada y de una relativa pobreza de vestigios del antiguo Egipto, la estancia en Asuán sigue teñida de una profunda emoción. Aquí, bajo el sol eternamente presente y por la gracia del camero Khnum, señor de la crecida, comienza Egipto. Aquí nace su potencia, se planta la flor, no en la tierra sino en el Océano de energía primordial. La isla de Elefantina, de 1 500 m de largo, situada enfrente de Asuán, era llamada por los egipcios la «isla en medio de las aguas». Simbolizaba maravillosamente el primer otero que emergió en los orígenes.

En la época antigua, Asuán era ante todo una frontera con Nubia. Funcionaba allí una puntillosa aduana, que casaba muy bien con un gran mercado donde se encontraban los productos procedentes de África; como oro, marfil, ébano y pieles de animales. La palabra «Asuán» significa precisamente «comercio».

Los egipcios desconfiaron siempre de los nubios. Ya en el Imperio Antiguo, los faraones dirigieron expediciones para pacificar aquellas regiones lejanas. En Elefantina se construyó una fortaleza para prevenir una invasión procedente del sur. Al completar la presa natural de la primera catarata, resultó ser una protección eficaz. El término «catarata» no debe inducirnos a error; pues no es en absoluto comparable con cascadas inmensas, se trata en realidad de una sucesión de rocas que hacen difícil la navegación, imposible incluso en ciertas épocas del año. El faraón Sesostris III, sin embargo, hizo excavar un canal para que pasaran los barcos.

El hecho esencial es que allí se encontraba la misteriosa caverna de donde nacía el Nilo. La gruta contenía una serpiente, símbolo de los ciclos naturales, y un dios-Nilo de colgantes ubres, evocación de la fecundidad. Sujetaba dos vasos, uno que contenía agua celestial y el otro agua terrenal. Khnum ponía en marcha el proceso de la inundación fecundadora corriendo los cerrojos que mantenían cerradas las puertas de la caverna y levantando su sandalia, que contenía las aguas dispuestas a brotar. Los egipcios no consideraban el Nilo una simple corriente de agua, sino un río celestial que tenía su «doble» en la tierra, proporcionando así a los hombres una savia vital de origen cósmico. En la célebre «estela del Hambre» se evocan unos años difíciles durante los cuales no hubo crecida. De acuerdo con sus deberes, el faraón había tomado precauciones y hecho acopio de alimentos para la población. Sin embargo, la sequía continuaba y la hambruna amenazaba. Hubo que rendirse a la evidencia: había ocurrido algo grave. El sabio Imhotep se encargó de la investigación. Tras consultar unos viejos rituales, advirtió que no se habían respetado los textos sagrados y que el dios Khnum, y no era de extrañar, se sentía contrariado. Respetaron de nuevo la tradición y todo se normalizó, con el regreso de la crecida. Durante los reinados de Ramsés IV y Ramsés V, Elefantina fue el marco de un verdadero escándalo cuyos ecos conservaron los textos. Una banda compuesta por sacerdotes corruptos, escribas venales, bateleros, campesinos y algunos personajes más de sombrío aspecto, aterrorizaba a toda la región. Estos bandidos practicaban la extorsión, robaban los tesoros de los templos, maltrataban a la gente honrada que se atrevía a enfrentarse a ellos y violaban a las mujeres que les gustaban. Sus fechorías fueron tan graves que el poder central acabó preocupándose. Fueron detenidos y condenados. Sin embargo, parece que algunos se beneficiaron de rápidos indultos y no estuvieron mucho tiempo en la cárcel. En efecto, ocuparon importantes funciones administrativas como si se hubieran olvidado sus fechorías.

Un escándalo de otro orden se produjo a finales del siglo V a. J. C. Desde hacía varios años se había instalado en la isla de Elefantina una colonia judía. Se produjeron entonces interesantes contactos entre la religión judía y la religión egipcia. Pero los judíos cometieron una falta grave, pues para honrar a su dios, Yahvé, le ofrecieron un cordero por familia durante la fiesta de la Pascua. Atroz crimen para los egipcios, puesto que mataban el animal sagrado del dios carnero Khnum. Es preciso saber que, en efecto, los egipcios sentían un gran respeto por las especies: en el nomo del dios cocodrilo estaba prohibido matar y comer cocodrilos; en el del carnero, teóricamente, no podían consumirse los ovinos. Puesto que los judíos habían violado esta ley sagrada, la población, ofendida por semejantes sacrilegios, llevó a cabo una matanza y arrasó el templo de Yahvé.

En este venerable lugar, morada del carnero Khnum, no se conserva entero ningún monumento. El gran templo de Khnum está reducido a unos pobres vestigios que es preferible admirar al ocaso, para apreciar su romanticismo. En la isla se levantaba también un templo en honor de Heka-Ib, un gran personaje de la VI dinastía. Los hallazgos realizados en la región están reunidos en el museo. Podrá contemplarse también el Nilómetro, célebre en la antigüedad. Es una escalera de 90 peldaños que incluye unas marcas que son graduaciones en codos que permiten medir la altura de la crecida.

El griego Eratóstenes procedió aquí, en el año 230 a. J. C., a medir la circunferencia de la Tierra. En el solsticio de verano, a mediodía, el cuadrante solar no daba sombra alguna. En el mismo momento, en Alejandría, producía una sombra de 1/50E de circunferencia. La distancia entre las dos ciudades multiplicada por 50 dio la circunferencia terrestre: 36690 km.

En la orilla izquierda del Nilo, frente al moderno Asuán, hay un acantilado con curiosos agujeros negros que atraen irresistiblemente la mirada. Son las entradas de las tumbas de notables de Asuán, que datan de finales del Imperio Antiguo y del Primer Período Intermedio. Los turistas raras veces lo visitan. Sin embargo, es una «expedición» interesante, donde se puede experimentar una intensa sensación de descubrimiento. Hay que atravesar el Nilo y trepar hasta esas tumbas, subiendo por el acantilado, bastante empinado, o saltando a lomos de un asno que unos guías árabes, salidos de ninguna parte, no dejarán de ofrecer al visitante en cuanto llegue a la orilla oeste.

Los hombres aquí enterrados eran en su mayoría aventureros y exploradores, temerarios a menudo, que no vacilaron en adentrarse en los desconocidos parajes del gran Sur para descubrir África. Sus «hipogeos», excavados en la piedra, se hunden profundamente en el acantilado, largos corredores bastante impresionantes tras una rampa bastante empinada que permitía izar el sarcófago desde la orilla. Pese a su aparente pobreza, estas tumbas inspiran un profundo respeto. Las rudas moradas de eternidad, talladas en la roca, estaban destinadas a hombres rudos que no rehuían ningún peligro. Los textos grabados en las tumbas nos informan de que abrían rutas comerciales. Algunos murieron en el camino, pero sus restos mortales eran devueltos a Egipto, pues nada había más horrendo para un egipcio que descansar lejos de su patria. Entre esos valerosos aventureros hay que citar sobre todo a Hirkhuf, que realizó varios viajes a Nubia y descubrió numerosas rutas, a veces a costa de graves enfrentamientos. Sin embargo, qué orgullo regresar a Egipto con 300 asnos cargados de incienso, ébano, aceite, pieles de pantera, colmillos de elefante, boomerangs. Hirkhuf llegó hasta la fértil región de Dongola, donde se desarrollaron las culturas de Kerma y Kuch. Hirkhuf, que hablaba varias lenguas africanas, llevó a cabo también expediciones no menos peligrosas por el desierto líbico. Con todo, su mayor título de gloria, a juicio del faraón Pepi II (que por aquel entonces era sólo un niño), fue haber traído… ¡un pigmeo! El joven Pepi II nunca los había visto. Como no ¿reía lo que le decían, prefirió verlo con sus propios ojos y dirigió una carta al explorador pidiéndole con vehemencia que cuidara de aquel inesperado tesoro. Rogaron a Hirkhuf que velara por su pigmeo como si fuera el más valioso bien que nunca hubiese transportado. Lo acompañó en barco hasta la residencia real, despertando diez veces cada noche para cerciorarse de que la salud del pasajero seguía siendo buena. Sano y salvo, el pigmeo danzó para el joven rey cuyo corazón se llenó de alegría.

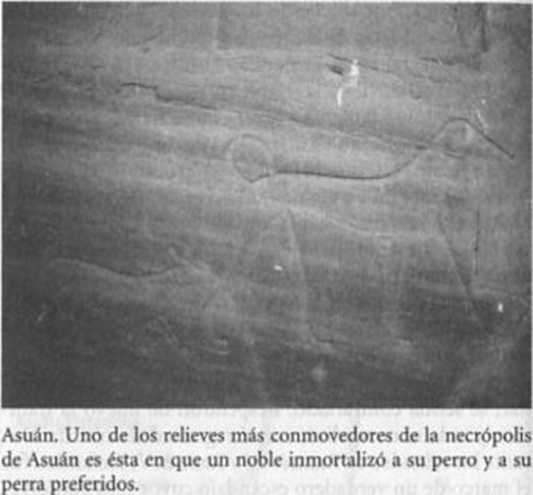

La más hermosa de esas tumbas es la de Sarenput I, fundador de un ilustre linaje de administradores bajo los cuales Elefantina gozó de gloria y prosperidad. Las representaciones del difunto conservan su colorido. Sarenput es uno de esos austeros personajes del Imperio Antiguo, de impresionante dignidad. Junto a él están su familia, sus animales domésticos, sus servidores, asociándose a su eternidad. La tumba, por otra parte, está más elaborada, e incluye un pórtico y un vestíbulo con columnas.

En estas soledades del acantilado de Occidente, en compañía de esos grandes personajes que se han reunido con la luz divina, es imposible no evocar el magnífico texto que se dirige a cada uno de nosotros: «Si aceptáis doblar el brazo en el gesto de la ofrenda, el día en que Elefantina está en fiestas, si pronunciáis mi nombre: éste es un servicio más útil para quien lo hace que para quien se beneficia de él; no produce fatiga alguna, se trata sólo de un soplo de aire de los labios».

Al este de Asuán se hallan unas célebres canteras de granito; el paraje alberga, además, otras clases de roca (gres, diorita, cuarzo). Los Maestros de Obra venían aquí a buscar el granito necesario para construir, del todo o en parte, los monumentos. La distancia y las dificultades del viaje no contaban. Si se necesitaba granito, y aunque existiera cerca una cantera de caliza, se dirigían a Asuán.

En las canteras, el sol es implacable. Se refleja en las rocas, en un paisaje de absoluta aridez. Las difíciles condiciones de trabajo exigían especialistas muy cualificados para identificar las buenas vetas de piedra. Sufrieron sin embargo un fracaso: un fracaso espléndido, en verdad, que puede contemplarse aún. Se trata de un obelisco llamado «inconcluso» de una longitud de 42 m y un peso aproximado de 1 200 toneladas. Al parecer se produjo un incidente, sin duda una grieta en el granito, y se abandonó allí la gigantesca piedra que habían comenzado a desprender. Tal vez un temblor telúrico interrumpió el trabajo de los canteros, haciendo que el obelisco dejara de ser digno de erigirse en un templo.