Abydos, Arabah el-Madfunah, es la antigua Abdju, perteneciente a la provincia de Ta-Ur, es decir la tierra primordial. El lugar, sagrado por excelencia, donde nos encontraremos con el dios Osiris, se halla a 560 km al sur de El Cairo y a 11 km al sudoeste de El-Balyana.

En la antigüedad, como veremos, la peregrinación a Abydos era considerada tan esencial como la moderna peregrinación a La Meca. Todo viaje a Egipto debe incluir forzosamente la visita a Abydos si bien es verdad que requiere cierto esfuerzo. El mejor modo de llegar es alquilar un autobús o un coche, saliendo de Luxor, y atravesar la campiña, lo que permitirá, por otra parte, detenerse en Dendera. Es preciso contar como mínimo con una larga jornada, pues los descubrimientos en dos parajes de semejante importancia van a ser numerosos.

El viaje hacia Abydos permitirá descubrir un paisaje que no ha cambiado mucho desde los tiempos de los faraones: cultivos, el límite del desierto y una campiña inmutable arraigada en un tiempo casi inmóvil.

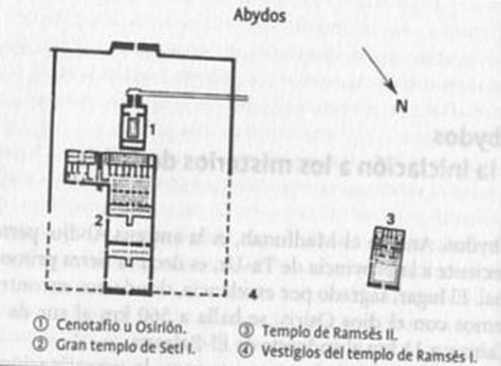

Cuando se llega al paraje, aislado tierra adentro, el visitante siente una impresión de abandono, de soledad y de recogimiento. La antigua Abydos, que hunde sus raíces en la Prehistoria, nunca fue una ciudad animada e importante. Era una ciudad santa donde los misterios de la muerte y la resurrección tenían un papel preponderante. Aquí ocurrió algo inmenso, esencial, y salta a la vista que los hombres infligieron daños considerables a los santuarios primitivos. Sin embargo, descubriremos una de las mayores maravillas del arte egipcio, el templo de Seti I, y el monumento más enigmático de la arquitectura faraónica, el Cenotafio u Osireón, que se halla al norte del gran templo, en su prolongación. Muy cerca se encuentra el templo de Ramsés II. Y a su alrededor necrópolis de distintas épocas.

Naturalmente, a primera vista se trata de un inmenso territorio de ruinas. El gran templo de Seti I, a pesar de su tamaño, parece casi irrisorio perdido en un desierto del que presentimos que guarda muchos secretos. Cierto es que partes esenciales del paraje han sufrido daños irreparables, por causa del saqueo y de las excavaciones mal llevadas.

Abydos fue siempre un lugar santo. Los reyes de la Prehistoria y de la I dinastía lo eligieron, al parecer, como lugar de sepultura. Desde entonces, Abydos no dejó de ser una necrópolis. Cerca de allí, en This, se formó la monarquía llamada «thinita»» la de las dos primeras dinastías, a comienzos del III milenio a. J. C. De estas tumbas especialmente sagradas, dada su antigüedad, ya sólo quedan fosas privadas de superestructura y algunos pobres vestigios, como fragmentos de jarras. Se supone, por lo menos, que en la zona llamada «la madre de las vasijas», algunas de las 350 tumbas son realmente sepulturas reales. Un pavimento de granito rosado las distinguía de las demás. Pero ¿por qué fueron excavadas estas tumbas sin ningún sentido común? ¿Por qué los robos de objetos? ¿Por qué esas huellas de incendio y a que época se remontan?

Dos vestigios demuestran hasta qué punto el paraje de Abydos era esencial en la memoria egipcia. No lejos de allí se identificó la tumba del gran Zoser y en el propio paraje se halló una estatuilla de marfil de Keops. Conmovedora reunión del creador de la forma piramidal y del constructor de la mayor de las pirámides.

Todo es sepulcro en Abydos, desde el modesto agujero excavado en la tierra hasta el templo-tumba de colosales proporciones. Los animales sagrados, como los humanos, merecen el descanso eterno que prepara para la resurrección; por eso hay aquí necrópolis de chacales (encarnaciones de Anubis y de un dios primitivo de Abydos), de ibis (encarnaciones de Thot el sabio) y de halcones (encarnaciones de Horus).

Actualmente resulta imposible descifrar el más lejano pasado de Abydos. Ha desaparecido todo rastro. El propio Imperio Antiguo se ha perdido entre la bruma. En el Museo de El Cairo se conserva un bloque calcáreo que, originalmente, se hallaba en la capilla de una mastaba de Abydos, perteneciente a un hombre célebre, Uni. En el bloque figura la biografía de este sorprendente personaje, gran viajero que se aventuró por regiones poco conocidas y visitó todas las canteras importantes donde trabajaban los artesanos del faraón. Vivió en la VI dinastía, a finales del Imperio Antiguo. Uni obtuvo la total confianza del faraón Pepi, se convirtió en Amigo único y llegó a desempeñar un muy confidencial papel de juez en un asunto del harén real que no debía trascender. Encargándose de dirigir una expedición al sur de Elefantina, mandó maravillosamente el ejército. Ningún soldado insultó a su camarada, robó pan o calzado ni cometió rapiña en las aldeas que atravesaron.

El ejército regresó en paz tras haber arrasado el país de los Habitantes-de-la-arena. Uni dirigió contra ellos cinco expediciones. Portasandalias del faraón, fue nombrado director del Alto Egipto. Se ocupó de hacer extraer las piedras necesarias para fabricar el «ataúd de los vivos» del faraón Merenré. Acudió personalmente a Elefantina para transportar la falsa puerta de granito rosado, con su umbral y sus dinteles, y las losas del granito rosado de la cámara superior de la pirámide de Merenré. Maestro de Obras, alto funcionario y aventurero, Uni es una de las grandes sombras que merodean por las desérticas arenas de Abydos.

El más antiguo señor del lugar no es el célebre Osiris, sino, el oscuro Khentymentiu, cuyo nombre significa «El que está a la cabeza de los occidentales», o, dicho de otro modo, el señor de los muertos, un papel que desempeñará Osiris.

Abydos se convirtió en el principal lugar del culto a Osiris porque allí se hallaba su tumba principal, la que albergaba su cabeza. Allí vivía el alma del dios de la resurrección. Se creyó incluso haberla identificado confundiéndola con la del faraón Djer, que algunos egipcios antiguos veneraban como la del propio dios. Había allí, en efecto, un lecho funerario en el que descansaba el cuerpo de un dios al que una rapaz hembra, símbolo de Isis, iba a devolver la vida.

El episodio señala el término de la historia legendaria de Osiris, cuyas primeras noticias se hallan en la más antigua antología religiosa. Los textos de las pirámides. El griego Plutarco, iniciado en los misterios de Osiris, reveló una versión completa del mito. Osiris era el rey de la edad de oro. Enseñó a los egipcios el arte de la agricultura, los principios de las ciencias, el modo de crear símbolos y obras vivas. Era amado por su pueblo como un soberano perfecto; pero esta perfección despertó los feroces celos del hermano de Osiris, un tal Seth, quien invitó a Osiris a un banquete. Entonces, como si fuera un juego, hizo que sus huéspedes probaran un gran ataúd. Había sido fabricado para Osiris y, cuando éste se tendió en él, Seth y sus cómplices clavaron la tapa. Seguro de librarse de su molesto hermano, Seth hizo arrojar el ataúd al Nilo. Punto esencial en la tradición egipcia: Seth hizo que el cuerpo de Osiris se dispersara por los cuatro rincones de Egipto. Por ello, cada ciudad importante del país tenía, como reliquia, una parte del cuerpo del dios. Por otra parte, encontramos una tradición idéntica en la Edad Media con respecto a ciertos santos o, incluso, al propio Cristo.

La mujer de Osiris, Isis, no acepta la crueldad del destino. Emprende una larga búsqueda, decidida a reconstruir el cuerpo de su marido. Tras haber reunido lo que estaba disperso, por fin puede momificar a Osiris. Pero falta el sexo, devorado por un pez en el Nilo. Isis, la Viuda maga, tendrá el poder de devolver una nueva virilidad a la momia. Se unirá al cadáver y el amor, más allá de la muerte, hará revivir al difunto. De la extraordinaria unión nacerá el joven Horus, que emprenderá un largo y difícil combate contra Seth, el asesino de su padre. Horus subirá al trono de Egipto, sucediendo a su padre que, por su parte, ocupará otro trono: el de juez de los muertos. Cada faraón será un Horus. Y cada ser humano, capaz de resucitar, un Osiris.

En el Imperio Medio (XI y XII dinastías), Abydos se convierte en un lugar de culto nacional. Puesto que cada ser es un Osiris, el lugar de culto del dios concierne al destino póstumo de todos los seres. Hay que estar cerca de Osiris, participar en la vida eterna cuyo secreto detenta. Hay que estar presente en Abydos, donde se hallan los «padres a quienes sirven las estrellas», es decir los dioses fundadores que rigen la vida celestial.

El método técnico para estar presente: hacerse representar por una estela, una especie de exvoto de piedra que se deposita lo más cerca posible de la «escalera del gran dios», centro neurálgico de la necrópolis abydiana. Los más ricos se hacían construir capillas familiares. Las estelas halladas en Abydos son tan numerosas que constituyen las nueve décimas partes de las estelas del Imperio Medio que se conservan en los museos de egiptología. Numerosos textos evocan una «peregrinación» a Abydos, el viaje indispensable para beneficiarse de las gracias del gran dios. Pero ignoramos con detalle si esta peregrinación se efectuaba en vida de los fieles o se trataba de un viaje del alma después de la muerte. La peregrinación hacia la ciudad santa era un regreso a las fuentes, una búsqueda de la serenidad, el regreso del alma hacia la morada donde conocerá una beatitud perfecta. Varias escenas de tumbas muestran una «navegación mística» hacia Abydos. El difunto y su esposa navegan por el Nilo, dirigiéndose a la ciudad santa, realizando juntos el último viaje que les permitirá cruzar las puertas de esta vida y penetrar en el reino de Osiris.

Abydos, emplazamiento funerario, era también el paraje sagrado donde se celebraba una fiesta muy particular, los misterios de Osiris. Dichos misterios eran tan importantes para los egipcios que se «representaban» en los principales templos de Egipto; pero el ritual de referencia era el de Abydos, en el que participó a menudo el faraón en persona como primer Osiris del reino.

Esas fiestas, que pueden compararse a los misterios de Eleusis y los misterios de la Edad Media, comportaban dos partes principales: una pública y otra secreta. Los iniciados egipcios, como es habitual, no redactaron un manual explicativo de estas ceremonias, pero sí dejaron documentos dispersos que es preciso reunir para tener una noción de lo que ocurría en aquellos lugares.

Es preciso imaginar, claro está, un Abydos muy distinto al que se visita hoy. Falta especialmente el lago sagrado donde tenían lugar ciertos episodios del mito. El tema central de los misterios es la Pasión de Osiris, sus sufrimientos, su asesinato y su resurrección. Un esquema simbólico que, no lo dudemos, contribuyó ampliamente a la formación del mito cristiano.

Los misterios eran representados por sacerdotes que hacían el papel de los dioses Llevaban máscaras. Al comienzo de la ceremonia, Osiris salía del templo, sin duda en forma de una estatua. A la cabeza del cortejo cuyo corazón era el dios, un hombre con cabeza de chacal llamado Upuaut, es decir el dios que abre los caminos. Esta procesión sufría graves problemas. En el camino topaba con los enemigos de Osiris, una pandilla de rebeldes probablemente animada por Seth. Tenía lugar una dura batalla entre partidarios y adversarios de Osiris, obteniendo la victoria los primeros. Se entraba entonces en un templo del que procedía una terrible noticia: Osiris acababa de morir. Y la segunda salida del lugar sagrado era un cortejo fúnebre que avanzaba lentamente, al son de una música grave y triste. En el ataúd, Osiris momificado. Isis y Neftis, las dos hermanas, le velaban. Se conocía el nombre del asesino: el hermano de Osiris, Seth.

Durante un episodio secreto, en el interior de la tumba de Osiris, éste sufría el juicio de los dioses antes de convertirse en juez de los hombres. Era declarado «justo de voz», acorde con la regla de la Armonía universal.

Mientras Osiris era coronado rey del otro mundo, su hijo Horus seguía combatiendo en tierra, para no dejarla abandonada en manos de Seth. La victoria de Horus y la resurrección de Osiris estaban íntimamente ligadas. Y se asistía a la salida del dios de su tumba; por las aguas del lago mistérico navegaba su barca sagrada (la nechemet) antes de regresar al templo donde permanecía hasta la celebración de los siguientes misterios. Los iniciados participan en la navegación ritual. Algunos llevan, incluso, el gobernalle de la barca. Los difuntos, en los textos escritos en sus estelas, desean poder pertenecer a esa cofradía después de haber pasado ante el tribunal del otro mundo.

Al finalizar los misterios, se encendían lámparas para celebrar la victoria de la luz sobre las tinieblas. La regla era respetada en todos los grandes templos y, sin duda, en los pequeños santuarios. Todo Egipto, como antaño los países de Europa durante la fiesta de San Juan, en el solsticio de verano, se convertía en una inmensa luminaria a la gloria del dios resucitado, mensajero de la esperanza.

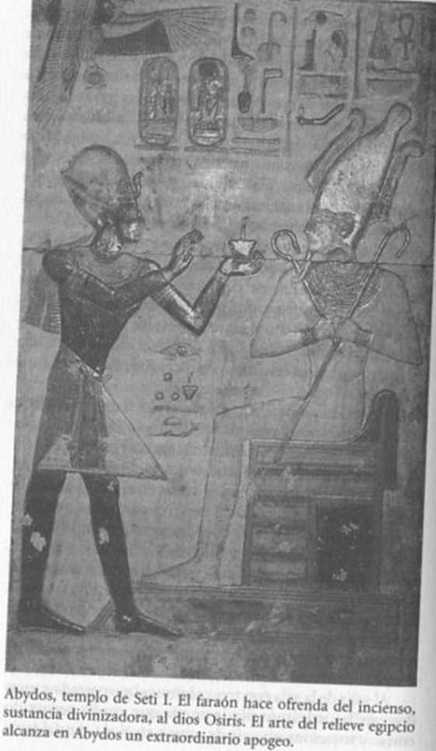

El templo donde se encuentran extraordinarios bajorrelieves, considerados por algunos como los más hermosos de Egipto, se deben a un faraón excepcional, Seti I, fundador de la XIX dinastía, padre de Ramsés II, notable administrador, jefe guerrero que supo dominar a los enemigos de Egipto, Seti I lleva un nombre por completo sorprendente: «El hombre del dios Seth», es decir el asesino de Osiris. ¡Y fue él, Seti I, el Maestro de Obras del gran templo de Abydos! No cabe duda que no se debe al azar: Seth, por medio del faraón, rinde un inmenso homenaje a su hermano Osiris. Seth había sido condenado por la asamblea de los dioses a llevar eternamente a Osiris, servirle de soporte y de medio de transporte. El gran templo es la manifestación en piedra de este apoyo; era, por tanto, un deber para un rey llamado Seti I aumentar su magnificencia y su tamaño.

La planta del edificio resulta especialmente curiosa. Recuerda la forma de una escuadra y la del jeroglífico egipcio que sirve para escribir la palabra «dios» ( ). Seti I construyó el edificio «con corazón alegre», para convertirlo a la vez en un palacio de eternidad (que el griego Estrabón denomina el Memnomium) y en una gigantesca ofrenda a Osiris. Debe advertirse, por otra parte, que en las numerosas escenas rituales que adornan los muros del templo, Osiris y Seti I se identifican el uno con el otro: el dios tiene el rostro del rey, el rey encarna al dios.

). Seti I construyó el edificio «con corazón alegre», para convertirlo a la vez en un palacio de eternidad (que el griego Estrabón denomina el Memnomium) y en una gigantesca ofrenda a Osiris. Debe advertirse, por otra parte, que en las numerosas escenas rituales que adornan los muros del templo, Osiris y Seti I se identifican el uno con el otro: el dios tiene el rostro del rey, el rey encarna al dios.

Seti I dotó con abundancia su templo de Abydos, proporcionándole importantes ventajas económicas. Los demás reyes del linaje de los ramésidas se encargaron del mantenimiento del edificio que, sin embargo, nunca se terminó: debemos ver en ello una intención simbólica ya que cada templo era una obra en perpetua evolución hasta el final de los tiempos.

Este templo nada tiene de fúnebre o triste. La inmortalidad osiríaca es gozo y serenidad; ésos son los sentimientos que se desprenden de las admirables escenas rituales que antaño estaban reservadas a los iniciados en los misterios de Osiris.

Al efectuar la peregrinación a Abydos, somos invitados a la corte del rey del otro mundo. Al penetrar en el templo, vamos a abandonar el universo aparente y a entrar en un universo ritual, en una familia del más allá cuyo padre, exigente pero justo, es Osiris.

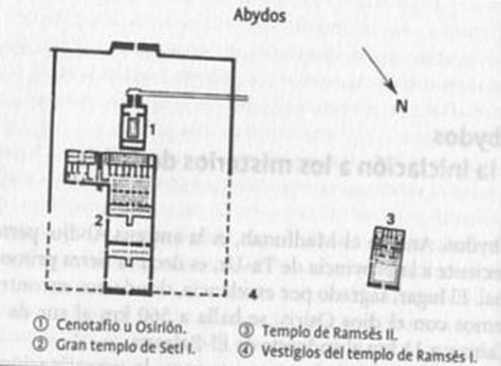

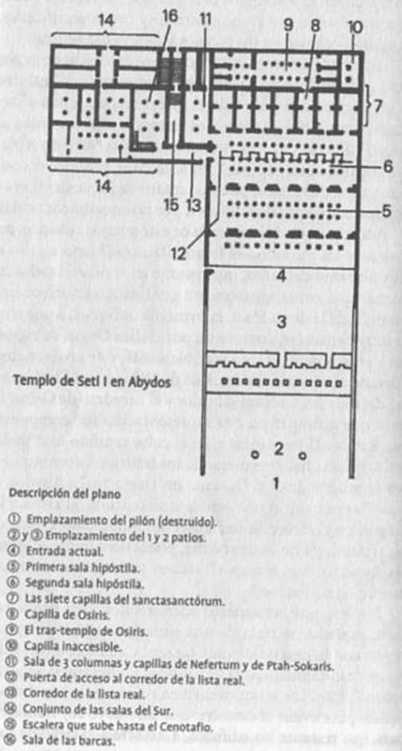

Dos números sagrados rigen el templo: el 2 (a causa de su forma, tenía dos pilones, dos patios, dos hipóstilas) y el 7: siete puertas de entrada permiten acceder al interior, siete tramos que cruzan las dos salas hipóstilas llevan cada una a siete capillas donde revelan los ritos realizados por el faraón para mantener la vida divina en la tierra. Siete contiene el secreto de la vida en espíritu. Para crear materia viva, el mago debe operar de acuerdo con el siete. Para unir en la tierra lo que debe permanecer atado en el cielo, hay que utilizar el siete. El número se adecuaba, pues, perfectamente a los misterios de Osiris, el dios que conoce el secreto del paso entre vida y muerte.

Abydos es un mundo ritual tan complejo y completo que serían necesarios varios meses para estudiar todos sus detalles, para comprender su sentido. Pensemos simplemente que el «ritual del culto divino diario», del que ese templo da una versión muy completa, exige varios años de estudio. Sin embargo, no nos desalentemos; la prodigiosa belleza que nos aguarda en este lugar nos deslumbrará bastante como para que la peregrinación a Abydos sea un momento inolvidable.

Del gran templo de Seti I sólo queda hoy lo esencial. El pilón, los dos grandes patios, el jardín y los árboles han desaparecido. Los vestigios prueban que las escenas rituales mostraban al rey como guerrero y como sacrificador: un «guión» clásico en los accesos a un templo egipcio.

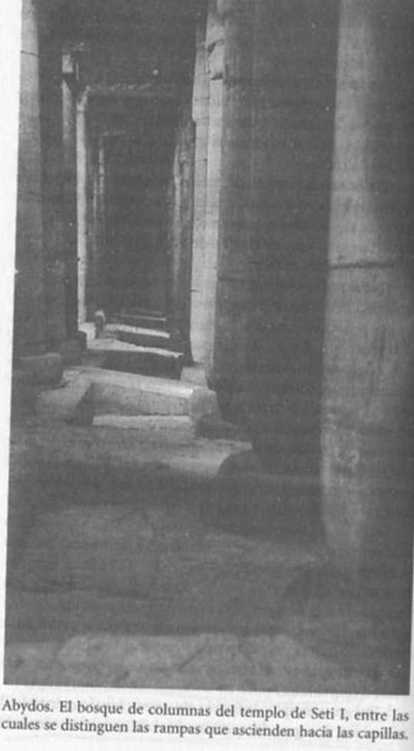

La fachada del templo, tal y como se conserva, no es por tanto una verdadera fachada, sino que se trata en realidad de un pórtico con doce pilares que servía de fondo al segundo gran patio. Accedemos entonces directamente al templo cubierto y a la primera sala hipóstila (n.º 5 en el plano) por una corta rampa. Y en seguida se produce el contacto con el Siete: siete puertas, cuatro de las cuales fueron cegadas en tiempos de Ramsés II por razones desconocidas.

A la izquierda de la entrada de este templo cubierto, reservado a los iniciados, el faraón Ramsés II lleva a cabo el acto supremo del culto, que resume en sí mismo todas las escenas que contemplaremos a continuación: ofrece una estatuilla de la diosa Maat, la Armonía universal, a una tríada muy particular, compuesta por el dios Osiris, su esposa Isis y el faraón Seti I. Indiscutiblemente, éste aparece considerado aquí como Horas, hijo de Osiris e Isis. Él, el hombre del dios Seth, será el salvador y el heredero de Osiris. El texto que acompaña a esta representación fue compuesto por Ramsés II para insistir en el culto rendido a su padre Seti I. Afirma haber proseguido los trabajos interrumpidos por la muerte de éste. Durante un viaje ritual a Abydos, el gran Ramsés sufrió una inmensa decepción. El santuario, magnífico y célebre, se hallaba en un inquietante estado de decrepitud. ¡Si no se intervenía, podía derrumbarse! Ramsés tomó en sus manos el asunto y el templo recuperó pronto su esplendor.

No hay que conceder el menor valor histórico a este texto sagrado. Se trata de una situación simbólica que se repite con la muerte de cada faraón. Cuando un rey muere, el desorden amenaza al mundo. La desgracia se abate sobre Egipto. Los templos caen en ruinas. Sólo hay una solución para evitar el desastre: que un nuevo rey ilumine el país, que restaure los edificios. Y así será a lo largo de toda la historia egipcia.

Adentrémonos en la primera sala hipóstila (n.º 5 en el plano, 52 por 11 m). Es mucho más ancha que larga y, naturalmente, está dividida en 7 tramos que corresponden a las 7 capillas que constituyen el núcleo del templo. Aquí se trata de la sala de adoración de las triadas. Cada una de las 7 divinidades del templo forma tríada con esposa y heredero, recordando la triada primordial: Osiris, Isis y Horus. El faraón rinde homenaje a esas siete triadas. Se atrae así esas potencias divinas y podemos considerar que el iniciado pasaba aquí por siete grados de conocimiento. En el muro del fondo de esta sala, a la derecha, vemos otra escena importante: la purificación del rey practicada por dos dioses, Horus y Thot. Horus es el protector de la función real, Thot es el señor de los jeroglíficos y el guardián de la ciencia sagrada. Purifican al faraón con la energía creadora. Éste queda despojado de sus impurezas, se beneficia de la magia divina que le permitirá dirigirse hacia la triada osiríaca, conducido por dos guías, Upuaut, el que abre los caminos, y Horus, que le brinda su protección a lo largo de toda su andadura. Asistimos aquí a un episodio secreto de los misterios de Osiris: el faraón purificado presenta a la triada un cofre en el que se conservaban papiros. El papiro enrollado y sellado, en lengua jeroglífica, es símbolo de las ideas abstractas y del conocimiento. En estos rollos se escriben los rituales y las palabras de los dioses. El faraón ofrece al señor del templo la ciencia sagrada de la que es depositario, probándole así que los secretos no han sido revelados y que todo está en orden.

Entremos ahora en la segunda sala hipóstila, de la misma anchura que la primera y que cuenta, también, con 24 columnas (n.º 6 en el plano).

Los capiteles de las columnas son papiros cerrados; damos un nuevo paso hacia el misterio. El suelo asciende, el techo baja. Para manifestarlo de un modo explícito, el Maestro de Obras suprimió los capiteles de las últimas columnas, reduciendo así su altura. Los bajorrelieves, de una belleza que deja sin aliento, muestran a Seti I llevando a cabo los actos rituales en presencia de algunas divinidades, especialmente incensamientos. Ahora bien, la palabra «incienso», en egipcio, significa literalmente «hacer divino». Al incensarlas, el faraón incrementa la divinidad de las divinidades, les devuelve energía.

Cerca del acceso al santuario de las siete capillas, una escena que hemos ya visto en la pared a la izquierda de la actual entrada: el faraón haciendo la ofrenda de Maat a la triada osiríaca. La escena es idéntica y, sin embargo, distinta, pues muchos episodios rituales han tenido lugar entre ambos actos comparables. De hecho, se ha consumado todo el itinerario desde el comienzo del templo cerrado hasta el santuario. Esta ofrenda prueba que el iniciado ha seguido el camino justo y que ha respetado constantemente la armonía durante su evolución hacia el sanctasanctórum.

Son 36 escenas, es decir 3 x 12, tres ciclos completos, nueva idea de una tríada que evoca la totalidad de los actos necesarios para que los dioses estén presentes en tierra.

Cada mañana, en cada templo de Egipto, el rey abandonaba su imagen grabada en la pared del templo y penetraba en el cuerpo del sacerdote encargado de ejercer su función. En todas partes, en el mismo momento, el espíritu del rey actuaba.

Primer acto indispensable: la purificación. En Abydos, el rey es purificado por los dioses Horus y Thot. El agua que mana de sus jarras es la propia vida y la energía creadora. En los templos, algunos sacerdotes llevando las máscaras de los dioses purificaban al que iba a celebrar los misterios. El faraón, para ejercer su función, ha abandonado sus ropas de gala, tan suntuosas y variadas en el Imperio Nuevo. Se ha puesto el vestido antiguo, parecido al modelo del Imperio Antiguo. El rey se remite así a la edad de oro, cuando la sencillez era regla. Al entrar en el santuario donde reinan las tinieblas, el faraón aporta la luz. Procede a incensamientos y fumigaciones, sacralizando y purificando la atmósfera en la que oficia. Al fondo de la capilla, un naos que contiene la estatua de culto de la divinidad. Las puertas del naos están cerradas. En su interior, la estatua descansa en las más profundas tinieblas. Es sólo un soporte que puede vaciarse de su sustancia. Para que «funcione» realmente, es necesario que se conjugue la voluntad del faraón de hacer que el poder divino y el amor que siente por el rey bajen a la tierra. Con precauciones y veneración, el faraón rompe el frágil sello que cierra las puertas del naos, un sello que él mismo había colocado la víspera al anochecer, pues sólo el rey puede hacer y deshacer. Corre el cerrojo que los textos identifican como el dedo de Seth. El faraón es Horus que abre lo que Seth había cerrado, que revela lo que su hermano había escondido. El texto ritual que el rey pronuncia entonces explica que ofrece al dios el Ojo de Horus, es decir el símbolo de todas las ofrendas. Además, este ojo está compuesto por distintas partes (cejas, pupila, etc.) que dan la clave de todas las medidas. Pero cuando el Ojo se reconstruye, la adición de las fracciones que lo componen da un resultado imperfecto. Falta una parte, exactamente como en el caso de Osiris. El faraón, Horus y Osiris al mismo tiempo, es la parte que falta. Por su acción, la vida es reconstituida en su plenitud.

En el texto egipcio, las puertas del naos llevan un nombre preciso: «las puertas del cielo». De modo que al abrirlas el faraón abre el cielo. Y contempla entonces el secreto de los secretos: la presencia de la divinidad en el corazón del cielo. La contempla largo rato. Como el águila es el único ser que puede mirar fijamente al sol sin quemarse los ojos (siendo ese águila la trasposición occidental del halcón de Horus), el faraón es el único ser que puede mirar de frente a la esencia divina penetrando en su soporte, la estatua del culto.

El faraón se inclina ante la omnipotencia de la que se convierte en heredero y responsable en esta tierra. A través del verbo, celebra la divinidad y procede luego a un incensamiento. Entrando en el cielo, el rey ve entonces la Luz, llamada aquí Atón. Esta Luz de los orígenes se ha corporeizado, se expresa en la forma del disco solar. Vemos que las ideas de Ajnatón, que eran en gran parte las de la ciudad santa de Heliópolis en el Imperio Antiguo, no son condenadas en el secreto del templo. El rey estrecha a la divinidad, dándole el abrazo fraternal. Es la unión de lo humano y lo divino, el intercambio de los alientos que les son indispensables a ambos, la fusión de ambas naturalezas, la alianza del cuerpo mortal y el cuerpo inmortal. Al entregar el Ojo de Horus, el faraón ofrece una nueva mirada a la divinidad, una nueva mirada que también se entrega a sí mismo, para seguir dirigiendo Egipto por el justo camino correcto. Así, la presencia divina es reanimada, el corazón del templo late de nuevo durante un día, durante un ciclo completo, análogo a la eternidad. Pero la energía se agotará y mañana habrá que repetir el ritual para que esta vida se renueve.

Todos estos actos se repiten por segunda vez. Primero porque hay dos países, el Alto y el Bajo Egipto; luego, porque hay una «vía de Horus», la del instante y la mirada que modifica lo real por el mero hecho de «ver», y una «vía de Osiris», que es la de la continuidad, el tiempo, el ciclo, las pruebas que deben superarse. Acto final de ambas celebraciones: la ofrenda de Maat, la Armonía universal, que ya hemos visto dos veces. Es el acto espiritual por excelencia. La divinidad se «recarga» de Maat, de la Rectitud, del equilibrio, de la armonía que tiene como responsable al faraón. Es, al mismo tiempo, la verdad de una vida humana y la de la sociedad faraónica lo que, aquí, está magnificado y transfigurado por la divinidad.

El ritual del culto diario prosigue con acciones simbólicas referentes al «mantenimiento de la estatua de culto», a la que el rey ofrece telas, incienso y ungüentos. La reviste de belleza, la purifica, la viste, la perfuma. Cuando haya realizado todos los pasos, devolverá la estatua renovada al naos. Tras una última purificación, el faraón cierra las puertas del naos y las sella.

Como era de esperar, la capilla de Osiris (n.º 8 en el plano), el dueño del templo, presenta notables particularidades con respecto a las otras seis. En el muro del fondo de éstas, hay una estela que recuerda la estela de ofrenda de las mastabas, las tumbas del Imperio Antiguo. En la capilla de Osiris no es así, pues el muro del fondo da a un pasaje que lleva a una especie de tras-templo, situado al fondo del edificio detrás de las siete capillas. Este «templo» particular de Osiris consta de una sala principal de diez columnas, con tres capillas a la derecha y, a la izquierda, una salita con cuatro columnas que termina también con tres capillas (n.º 9 en el plano). El conjunto está consagrado a Osiris, Isis, Horus y al rey en Osiris. Es muy probable que aquí se llevaran a cabo ritos secretos de los misterios de Osiris, tal vez el recibimiento a los nuevos miembros en la cofradía principal, dirigida por el faraón en persona.

Un detalle excepcional de este tras-templo: en la esquina noroeste del edificio, una pequeña sala con dos columnas que no tiene abertura alguna y resulta por ello inaccesible a los humanos. El Maestro de Obras indica del modo más claro que el secreto de los misterios de Abydos nunca será violado.

Hemos recorrido el eje principal del templo, desde la primera sala hipóstila hasta el tras-templo de Osiris, pero falta una parte a nuestra izquierda, hacia el sudeste.

Para acceder a ella, situémonos delante de la capilla de Seti I, la que está más a la izquierda de las siete. Al cruzar la puerta, entramos en una sala con tres columnas que da a una capilla consagrada al dios Nefertum (a nuestra izquierda) y otra al dios Ptah-Sokaris (a nuestra derecha). Se trata de divinidades funerarias, especialmente vinculadas a la región de Menfis y que intervienen en los ritos de resurrección. La escena más importante, que se encuentra en la capilla de Ptah, muestra a Isis en forma de ave rapaz despertando la virilidad de Osiris muerto y haciéndose fecundar para dar nacimiento a Horus.

Al salir de la sala con tres columnas que precede a estas dos capillas, salgamos por la puerta que nos ha permitido entrar y tomemos otra vía de acceso en el ala sur del templo (n.º 12 en el plano), una puerta situada al extremo de la segunda sala hipóstila (pared sudeste). Adentrémonos entonces por un largo pasillo donde nos aguarda un insólito espectáculo. En el techo, estrellas y cartuchos reales (es decir unos óvalos que contienen el nombre de los faraones). En los muros, Seti I acompañado por su hijo Ramsés realiza la ofrenda del incienso a 76 faraones que reinaron antes que él. Se trata de una de las dos «listas reales» o «tablas de Abydos» a las que los historiadores han dedicado ávidamente sus esfuerzos. Sin embargo, no es un documento histórico, al menos para los egipcios. A Seti I no le preocupa en absoluto la precisión en este terreno y no intentó establecer un manual para uso de egiptólogos. Faltan grandes nombres como Ajnatón o la reina Hatsepsut. Pero el primero centró su acción religiosa en Atón, dejando en la sombra a Osiris y la segunda celebró, sobre todo, la gloria de Amón-Ra. Tal vez la elección de Seti I se explique por el deseo de establecer un linaje «osiríaco» del faraón. Sea como fuese, se trata de antepasados venerados que siguen guiando al faraón. El techo es, por lo demás, muy explícito: el alma de los reyes muertos ascendía al cielo para fundirse en la luz y convertirse en estrella. Además, el óvalo del cartucho es el circuito del universo que rodea el nombre de cada faraón. Debemos entender que nos hallamos en el cosmos, en presencia de almas de luz, y cada noche podemos interrogar a las estrellas del cielo para conocer los pensamientos y los preceptos de los faraones de Egipto, presentes para siempre entre nosotros.

Una vez en este pasillo de la lista real, hay dos posibilidades: o dirigirse hacia las salas del sur (n.º 14 en el plano) o tomar la escalera (n.º 15 en el plano) que antaño llevaba al tejado del templo y que hoy es una vía de acceso al cenotafio.

Después de las maravillas que hemos contemplado, las salas del sur sólo pueden parecemos decepcionantes. En la primera sala de seis columnas que se abre en el pasillo de la lista real se depositaban, probablemente, las barcas de los dioses utilizadas durante las procesiones (n.º 16 en el plano). Las demás salas son «almacenes» para los objetos sagrados, talleres, dependencias diversas, en resumen, la parte «económica» y práctica del templo de Abydos donde, especialmente, se sacrificaban los animales con vistas a las ofrendas rituales. La mayor parte de las escenas no están terminadas: por lo general están dibujadas, a veces se les han aplicado algunos colores, pero siguen siendo simples esbozos. Apasionantes, sin embargo, para quienes pretendan conocer los secretos técnicos de los artesanos egipcios.

Salgamos ahora del templo de Seti I por una escalera que, sin embargo, se halla en el interior del edificio sagrado. Por eso sus paredes están decoradas con escenas rituales. Puede verse sobre todo a Ramsés II que, en la pared de la derecha, venera la memoria de su padre Seti I y, en la pared de la izquierda, le agradece que haya edificado el templo. En la pared de la derecha una escena curiosa y original: la caza del toro, atrapado a lazo por Ramsés II y uno de sus hijos. Toro, en jeroglífico, se dice ka; es una de las expresiones de la energía creadora y uno de los animales del sacrificio. No hay violencia alguna en esta escena de caza: el faraón inicia a su sucesor en la captura de esta energía necesaria para la vida. En la pared de la izquierda, Ramsés II conduce cuatro bóvidos hacia el lugar del sacrificio y organiza la captura de aves acuáticas que serán ofrecidas a los dioses. Se insiste pues, aquí, en el tema del sacrificio y de la ofrenda de lo más hermoso y más rico que la naturaleza ofrece.

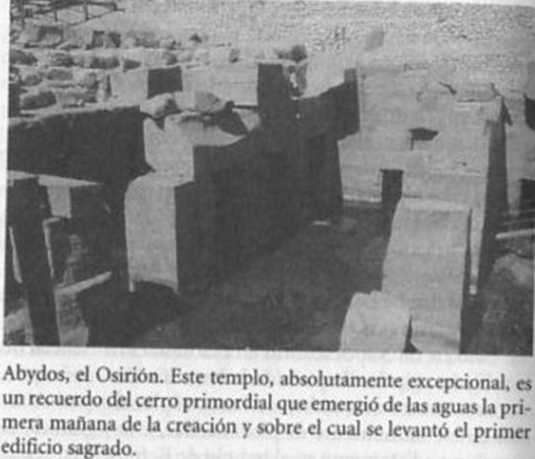

Paraje excepcional, monumento excepcional. Exactamente en el eje del gran templo, detrás de él, se construyó un extrañísimo edificio. Dada su posición, es indisociable del gran templo. Ambos monumentos están colocados «espalda contra espalda», sus muros del fondo —y en consecuencia sus sanctasanctórum— distaban sólo unos 3,50 m.

Aunque ambos monumentos estén en el mismo eje no están situados al mismo nivel: el cenotafio está situado claramente más abajo con respecto al gran templo, por razones simbólicas que expondremos más adelante.

¿Por qué ese complicado nombre de cenotafio? El término designa una tumba muy particular, en el sentido de que no contiene cuerpo. No es una sepultura ficticia, sino una tumba de orden simbólico que no está destinada al cuerpo sino al alma. De ese modo, un rey puede disponer de varias sepulturas.

Esta práctica seguía utilizándose durante nuestra Edad Media. De ese modo el cenotafio de Abydos puede considerarse la tumba espiritual de Osiris, el lugar donde se preservan los aspectos abstractos e intemporales del dios.

Sólo en 1903 se descubrió este monumento esencial de la religión egipcia, después de haber retirado una impresionante masa de escombros. Al contemplar el aspecto macizo de ese monumento de piedra caliza, gres y granito, se pensó inmediatamente en el templo de Kefrén. Pero resultó que el cenotafio era obra de Seti I, que había creado un prodigioso conjunto a la gloria de Osiris.

Es cierto que el cenotafio existía ya antes de la XIX dinastía, pero Seti I le dio un aspecto colosal. Hoy, el monumento se contemplará desde arriba, sin poder acceder a todos los detalles. Por ello debemos ceñirnos sobre todo a su significado global.

Tumba espiritual de Osiris, el cenotafio es también una especie de monumento subterráneo del que hoy distinguimos el núcleo secreto, es decir una austera sala con diez pilares. Esta sala, de un aspecto voluntariamente muy arcaico, es la isla en mitad del mundo, la colina primordial, la primera eminencia surgida de las aguas primordiales durante la creación del mundo. No olvidemos que estamos en la provincia de Ta-Ur, «la tierra primordial», donde forzosamente debía figurar semejante monumento simbólico.

Durante la crecida de las aguas del Nilo, el cenotafio, construido en una especie de hondonada, se convertía entonces de un modo concreto en una isla rodeada de agua. Es probable también que se plantaran árboles, entre ellos acacias, para dar la imagen clásica de la tumba de Osiris: un montículo coronado por un vegetal.

La visita del cenotafio presenta ciertas dificultades. La escalera moderna que lleva al corazón del monumento y que puede tomarse al salir del templo de Seti I, no es la verdadera entrada. Ésta era muy original. Situada al noroeste del edificio, tenía el aspecto de un pozo excavado en pleno desierto. Y es preciso pensar aquí en los pozos funerarios de las tumbas del Imperio Antiguo, que sólo el alma del muerto podía tomar para llegar a la sepultura. Era preciso bajar unos diez metros bajo tierra para llegar a un corredor, abovedado en parte y en parte a ciclo abierto. En las paredes, extractos de textos religiosos, «el libro de las puertas», «el libro de lo que hay en la cámara oculta», «el libro de las cavernas». El alma del difunto y los iniciados de esta tierra deben conocer bien esos textos que les permiten recorrer las rutas del otro mundo y evitar los peligros durante su viaje hacia la luz. El corredor desemboca en una especie de vestíbulo del que sale otro pasillo que termina en un segundo vestíbulo, más amplio que el primero y que precede a la sala central.

Por todas partes, textos y representaciones extraídos de las colecciones funerarias reales del Imperio Nuevo, literatura sagrada que prolonga y desarrolla las antiguas antologías de las pirámides y los sarcófagos. En el gran vestíbulo, los textos pertenecen al Libro de salir a la luz (el mal llamado «Libro de los muertos»). El libro proporciona, en efecto, las fórmulas mágicas necesarias para cruzar los pasos peligrosos, responder a las preguntas de los guardianes de puertas y de los jueces del más allá. Gracias al Conocimiento, es posible recorrer el estrecho paso que conduce a la gran sala con diez pilares de granito rosado, el corazón del cenotafio. Es la isla que hemos evocado, la colina primordial. Estamos aquí en contacto con el origen de la creación.

En la isla, dos cavidades, una cuadrada y la otra rectangular. Se han hecho muchas preguntas sobre su significado. Dado que estamos en la tumba de Osiris, es probable que estas cavidades contuvieran un sarcófago para la estatua divina y un cofre para los canopes, es decir cuatro vasos que contenían las vísceras simbólicas, protegidos por los cuatro hijos de Horus. Aquí se celebraban ceremonias reservadas a los iniciados en los misterios de Osiris; vivían la resurrección del dios confundida con el origen de la vida y el nacimiento del mundo.

Tras la sala con pilares se halla la última sala del templo, largo rectángulo con techo de doble pendiente en el que se grabaron textos y representaciones astrológicas y astronómicas. Por desgracia el conjunto está bastante degradado a causa de una humedad contra la que no se han empleado medios de lucha suficientes. Las informaciones «celestiales» son aquí capitales: por ejemplo, una lista de los decanatos, el modo de estudiar las constelaciones, la manera de construir un reloj de sol. Se revelan también las distintas etapas del viaje nocturno del sol que, en el mundo subterráneo, afronta terribles peligros antes de renacer por la mañana. Detalle esencial: Seti I, rey-dios y adepto de Osiris, forma parte de la tripulación de la barca del sol, participando así activamente en la victoria de la luz sobre las tinieblas.

Una escena nos proporciona sin duda la clave de esta sala: se trata de la representación de la diosa del cielo, Nut, levantada por Chu, señor del espacio luminoso. En el reverso de la tapa del sarcófago, que estaba en contacto con la momia, se grababa una figura de la diosa Nut. El cuerpo del difunto se unía con el cuerpo de su madre celestial, que le recibía en los paraísos eternos. Se advierte entonces que esta sala, que constituye el sanctasanctórum del cenotafio, no es sino la figuración simbólica del sarcófago que contiene el alma de Osiris. Aquí estamos en el cielo. Osiris, dios de los muertos y de los espacios subterráneos, encuentra así su lugar en las inmensidades cósmicas, regresando a la fuente de la que brotó.

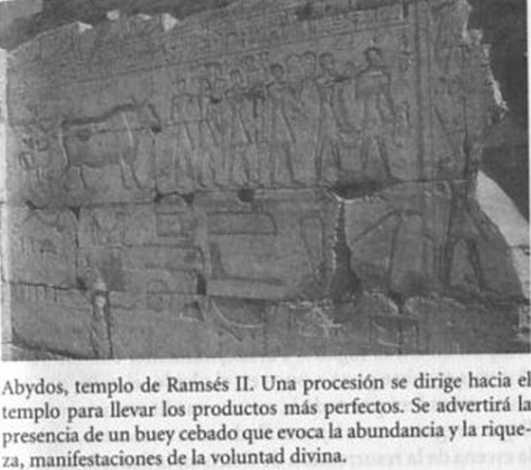

Del templo de Ramsés II, que se encuentra a la derecha del gran templo de Seti I, al noroeste, sólo quedan algunos vestigios. Sus techos, las partes superiores de los muros y el pilón han desaparecido. Subsisten, sin embargo, hermosísimos relieves. Los artesanos de Ramsés II consiguieron aquí un refinamiento en la expresión digno de los relieves del gran templo. El templo del hijo, aunque más pequeño que el del padre, probablemente no le iba a la zaga en perfección. La planta, sencilla, es legible todavía: un primer pilón destruido, un primer patio, un segundo pilón, un segundo patio, una escalera que daba acceso a un pórtico, una primera sala hipóstila, una segunda sala hipóstila y un santuario que comprendía tres capillas.

Puesto que el primer pilón y el primer patio han desaparecido, se aborda el templo por un segundo pilón, muy degradado. El segundo patio se caracterizaba por la presencia de 26 pilares osiríacos. Algunos relieves admirables por su estilo muestran animales destinados a los sacrificios rituales, como el oryx o la gacela (animales del dios Seth), procesiones de portadores de ofrendas que llevan al templo los frutos de la tierra y desfiles de prisioneros procedentes del norte, los asiáticos, y del sur, los nubios. Dicho de otro modo, toda la tierra se reúne en el templo para hacer ofrenda a los dioses.

En el muro del pórtico, que cierra este patio, una escena especialmente interesante: una ceremonia de ofrenda cuyo protagonista es un toro florido. El animal, que encarna la potencia viril por excelencia y que es uno de los símbolos del faraón, que lleva una cola de toro en la parte posterior de su taparrabos, ha sido aquí pacificado, está tranquilo. En el mismo muro podemos ver nuevos portadores de ofrendas y otros desfiles de prisioneros.

El derrumbamiento de las partes superiores del templo decapitó las escenas que había en las dos salas hipóstilas y en el santuario. Una degradación tanto más lamentable cuanto los colores se han conservado admirablemente. Es preciso dedicar tiempo a descubrir este o aquel detalle y utilizar, especialmente, la luz del atardecer para fotografiar los numerosos personajes grabados en estas piedras tan maltratadas por el tiempo.

En la XXVI dinastía —época saíta— todavía se erigen estelas en Abydos. El esplendor religioso de la ciudad sigue siendo considerable. Pero su declive, que comenzó en los reinados de los últimos ramésidas, se acentuó luego de modo irreversible. Faraones y Maestros de Obras se apartan del antiguo paraje para construir o embellecer otros templos en otros lugares. Paradójicamente, cuando Abydos va a sumirse poco a poco en el olvido, el culto de Osiris se extenderá por toda la cuenca mediterránea antes de llegar a regiones más lejanas. Podremos encontrar, incluso, la escena de la resurrección de Osiris en la fachada de la catedral de Gniezen, en Polonia, que data del siglo XIII. A fines de la civilización faraónica, Abydos es una pequeña ciudad olvidada. El pueblo se ha vuelto hacia otras divinidades, de las cuales la más resistente al cristianismo será el malicioso enano barbudo, Bes. Mientras el silencio del desierto reina en el paraje de Abydos, Bes resiste a los monjes, les hace mil jugarretas, despliega todas las facetas de la magia para asustar a los intrusos. Bes no es un diablo ni un genio secundario: su nombre significa «subir», «iniciar», y es la última expresión de los misterios de Egipto que conocieron en Abydos una particular intensidad.

Abydos no morirá nunca. En primer lugar porque realizamos hoy la peregrinación prescrita a los antiguos; luego porque los misterios de Osiris fueron transmitidos a cofradías iniciáticas, como las de constructores de catedrales. La leyenda de Hiram, que con tanta precisión transcribió Gérard de Nerval en su Viaje a Oriente, es el núcleo de la iniciación al grado de Maestro Albañil del Rito Antiguo. Ahora bien, esta leyenda es una fidelísima trasposición de la leyenda de Osiris. El dios egipcio sigue así viviendo en su medio natural, la iniciación, aunque poquísimas logias sean conscientes de la inmensa herencia de la que son responsables.