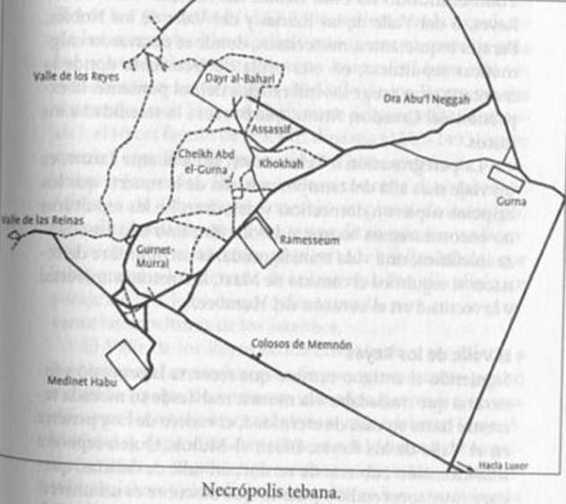

Tres eran las grandes ciudades del antiguo Egipto: Heliópolis, ciudad sagrada, sin importancia económica: Menfis, colocada en el punto de confluencia del Delta con el Alto Egipto; Tebas, la gran ciudad del sur. Las dos primeras están a la altura de El Cairo, base de partida para explorar Gizeh y Saqqara. Tebas es el segundo lugar de estancia preferido. Alojándonos allí estaremos muy cerca de los templos de Karnak y de Luxor. Atravesando el Nilo y pasando de la orilla derecha a la orilla izquierda, descubriremos los templos funerarios como el Ramesseum, Medina Habu o Dayr al-Bahari, así como el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y las tumbas de los Nobles. Saliendo de Luxor —puesto que éste es el nombre moderno adoptado para designar el emplazamiento de la antigua Tebas—, resultará fácil llegar hasta los grandes templos de Dendera, Abydos y Edfu.

Hay que permanecer el mayor tiempo posible en Luxor, tan numerosas son las riquezas que pueden descubrirse. La pequeña ciudad actual no tiene los inconvenientes de la capital superpoblada y fatigosa en que se ha convertido El Cairo. Aquí se puede apreciar el sol de Egipto, vivir a un ritmo más lento, más mesurado.

La más hermosa urbe del mundo, Tebas, la de las cien puertas, la orgullosa capital del dios Amón, ha desaparecido. No subsisten más que los templos. Así lo exigía la evolución normal. Sólo debía legársenos lo eterno. El Luxor moderno es una modesta aglomeración de la que te olvidas muy pronto cuando te familiarizas con el inmenso templo de Karnak y el luminoso santuario de Luxor, alejados el uno del otro unos cuatro kilómetros. Su belleza y su majestad borran lo secundario y lo temporal.

La orilla este ofrece una vasta y fértil llanura. Allí se implantó Tebas, .allí emergió de las aguas la primera isla, en la primera mañana de la creación. «El agua y la tierra, dice un texto, estuvieron en este lugar la primera vez, y la arena, que bordeó los campos y constituyó una emergencia elevada. Así se hizo la tierra». El origen de Tebas es la propia Creación.

En la historia, Tebas no parece haber sido una ciudad de gran importancia en el Imperio Antiguo, aunque fuera una ciudad provinciana bastante opulenta. Menfis, la capital, eclipsa a todas las demás aglomeraciones.

Con el Imperio Medio, después de la crisis que sufrió Egipto, la situación cambia. Los administradores de Tebas, donde reina una tradición de feroz independencia, son el origen del renacimiento del país. El aspecto positivo de su acción repercute en la ciudad. Pero la gloria de Tebas data, esencialmente, del Imperio Nuevo. Fueron los tebanos quienes liberaron Egipto de la ocupación de tos hicsos, gracias a la intervención de Amon. Éste se convierte en dios de Imperio mientras la ciudad se afirma como el punto de equilibrio del país, entre el Norte y el Sur. El ejército de los faraones parte en expedición hacia Asia, Libia, Siria, Nubia. Para proteger las fronteras hay que llevar el hierro a la morada de los eventuales adversarios, no aguardar pasivamente las posibles invasiones. Amón da la victoria a sus hijos. Les ofrece también la riqueza, la opulencia y el lujo. Aprovechando una brillante paz, una civilización refinada, los Tutmosis III, Amenofis III y Ramsés II construyen admirables templos.

A partir de la XXI dinastía la estrella de Tebas comienza a palidecer. Poco a poco, el Delta ocupa el proscenio económico y comercial. Tebas se limitará progresivamente a su papel de custodio de lo sagrado y de las antiguas tradiciones, lejos de las mutaciones sociales y culturales que agitan el Egipto del norte.

Las invasiones asirías del siglo VII a. J. C. le asestarán terribles golpes: el pillaje de los templos, destrucciones, deportaciones de gran parte de la población. Tebas se convierte poco a poco en un museo, un campo de ruinas que los egipcios acuden a visitar con la nostalgia de una grandeza pasada, símbolo de una gloria desvanecida para siempre. En el año 27 a. J. C., un terremoto se suma a las desgracias de la ciudad. Llegarán luego los cristianos que, instalándose en las ruinas, degradarán más aún los monumentos, salvando también —aunque involuntariamente— algunos relieves, al cubrirlos con un revoque para no verlos.

Amón-Ra era el rey de los dioses, Tebas se había convertido en «la ciudad». Pese a los sufrimientos, pese a los irreparables daños causados en los templos, éstos siguen siendo mundos de piedras vivas de un valor inestimable, donde siempre es posible encontrar lo divino y lo sagrado.

Cuando Jean-François Champollion llega a Karnak, en noviembre de 1828, queda pasmado ante el inmenso templo que se ofrece a su mirada. «Ningún pueblo, antiguo o moderno —escribe— ha concebido el arte de la arquitectura a una escala tan grandiosa como lo hicieron los antiguos egipcios».

El moderno Karnak, es decir el pueblo fortificado, se llamaba en egipcio Ipet-Sut «la que enumera los lugares», dicho de otro modo, el lugar santo por excelencia: donde se incluyen los territorios de los dioses. Karnak era también el «lugar elegido», la «Heliópolis del Sur» (referencia a la más antigua ciudad santa de Egipto) y «el cielo en la tierra», pues allí se manifestaban las potencias divinas. Según un espléndido texto, estamos en «la ciudad de luz donde el Creador golpeó con el pie, la madre de las ciudades del dios grande que existe desde los orígenes, el templo de aquel a quienes los dioses claman su amor».

Karnak, el templo de los templos, no tiene una escala humana. Sus ruinas cubren más de cien hectáreas. Es el más vasto conjunto de edificios religiosos del antiguo Egipto. Desde el Imperio Nuevo hasta la época romana, los faraones no dejaron de embellecer Karnak, templo privilegiado de Amón, rey de los dioses y dios del Imperio desde la XVIII dinastía. Sin embargo, un documento remonta el origen de Karnak mucho más atrás en el tiempo. Se trata de la «cámara de los antepasados», procedente de la sala de los festejos de Tutmosis III y llevada al Louvre en 1843. Allí se ve al Napoleón egipcio rindiendo culto a las estatuas de algunos de sus predecesores. El más antiguo de todos ellos es el «buen rey» Snefru, que vivió en el Imperio Antiguo e hizo construir tres pirámides de gran tamaño, que preceden a las de la llanura de Gizeh. Tal vez ese prodigioso constructor «inventara» el paraje de Karnak e imaginase su primer templo.

Cuando Amenemhat I fundó el Imperio Medio, hacia 2000 a. J. C., Tebas se convirtió en capital. La fama del dios Amón supera entonces la del más antiguo dios local, Montu, un hombre con cabeza de halcón, encargado de proteger al faraón en el combate.

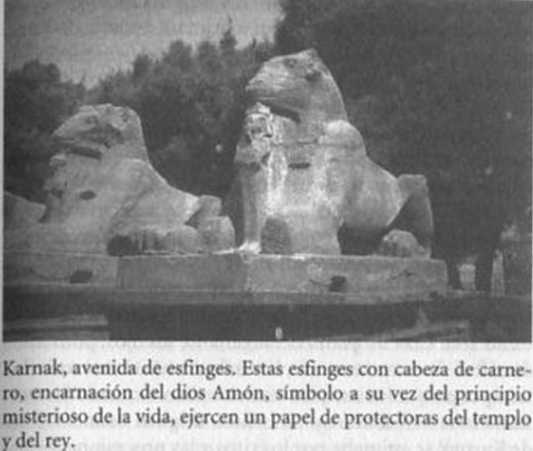

Amón es «el oculto». Es tan misterioso que nadie conoce su verdadera forma. Se encarna en el cuerpo de un hombre tocado con una alta corona de dos plumas. Los colores de la vestidura que lleva son el azul, el rojo y el blanco. A veces su carne es azul. Es dueño del aire vivificador, que da vida a los seres y permite a las embarcaciones bogar por el Nilo. Dos animales sagrados sirven de receptáculo a Amón: el carnero, símbolo de la potencia vital, la energía constantemente renovada, y la oca del Nilo, que lanzó el primer grito en el origen del mundo y puso un huevo del que brotó el cosmos. El nombre de este animal, smon, es un juego de palabras con el verbo «hacer firme», «sólidamente establecido», que corresponde perfectamente a un dios fundador de imperio y de templo.

Amón es el primer ser que nació al comienzo. No tiene padre ni madre. Es el Uno, oculto a los ojos de los hombres y los dioses. Artesano del universo, levantó el cielo a la anchura de sus brazos. La tierra fue concebida a la medida de sus pasos. Da la victoria a los faraones: por eso éstos le ofrecen riqueza tras riqueza. Según un texto esotérico, Amón es por sí solo la Enéada, el colegio de nueve dioses origen de toda vida: «Soy Uno que se convirtió en Dos, soy Dos que se convirtió en Cuatro, soy Cuatro que se convirtió en Ocho, y soy el Uno que engloba todo eso».

Serian necesarias numerosas páginas para traducir los himnos y las plegarias a Amón que se hallan entre los más hermosos tesoros espirituales de la humanidad, junto a ese Amón de los sabios y los iniciados existe, también, un Amón considerado el protector de la viuda y el huérfano. Presta atentos oídos a los pobres y a los enfermos. En época tardía, se construyeron varios pequeños oratorios donde se expresaba esta piedad popular, e incluso un templo a Amón «que atiende las plegarias».

En el apogeo de su fortuna, Karnak reinaba sobre 65 pueblos, más de 2000 km2 de tierras, disponía de una considerable cabaña, de un astillero y empleaba a unas 80000 personas. Era una inmensa empresa, sagrada y económica a la vez, dirigida por el faraón y un colegio de sumos sacerdotes. Aunque el Imperio Medio de los Sesostris y los Amenemhat comenzara a hacer de Karnak un paraje de excepción, fue la XVIII dinastía, en el Imperio Nuevo, la que le dio unas proporciones gigantescas ¿Acaso no es Amón el libertador, el que permitió a Egipto recuperar su esplendor expulsando al ocupante?

Tutmosis I inaugura el conjunto monumental erigiendo dos pilones y dos obeliscos. Hatshepsut organiza grandes campañas de obras, erecciones de obeliscos, programas de esculturas. Tutmosis III va más lejos todavía, especialmente con la construcción de su «sala de los festejos». Amenofis III, cuyo arquitecto Amenhotep, hijo de Hapu, estaba iniciado en los libros divinos, creó avenidas de esfinges, levantó columnas, erigió un pilón. Amenofis IV, antes de convertirse en Ajnatón, hizo construir varios edificios que serán desmontados, pero no destruidos, muchos de cuyos elementos han sido recuperados. Seti I y Ramsés II, en la XIX dinastía, edificaron la fabulosa sala hipóstila. Obras, acondicionamientos y rehabilitaciones proseguirán, reinado tras reinado, hasta que Tebas pierda el aliento y descienda al rango de pueblo de provincia, incapaz de mantener sus templos.

Karnak es el templo de los templos para los faraones del Imperio Nuevo, pues van allí a que los coronen y a recibir sus cinco nombres sagrados.[14]

Karnak es, a la vez, simple y complejo. A primera vista, nos hallamos ante un conjunto de monumentos imbricados unos en otros y nos preguntamos si todo ello no se habrá construido al azar, en el más completo desorden.

No es así. Según el notable análisis del arquitecto Jean Lauffray, Karnak debe ser considerado un ser vivo. No hubo fantasía alguna por parte de los faraones que respetaban un esquema de crecimiento previsto desde el origen. «Cada nuevo pilón, escribe, es mayor y está más lejos que el precedente. Las relaciones entre sus respectivas dimensiones y su alejamiento están en el mismo y constante progreso. Curiosamente, parece idéntico al de la distribución de las hojas en una rama que crece y, también, a como se espacian y crecen los anillos de los cuernos del carnero (animales sagrados de Amón).»

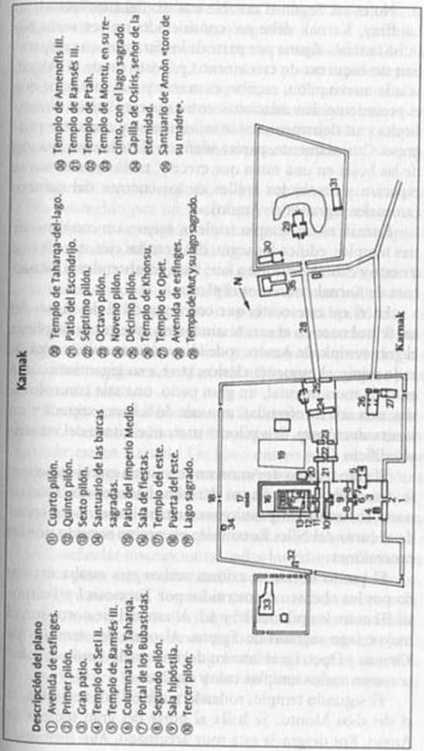

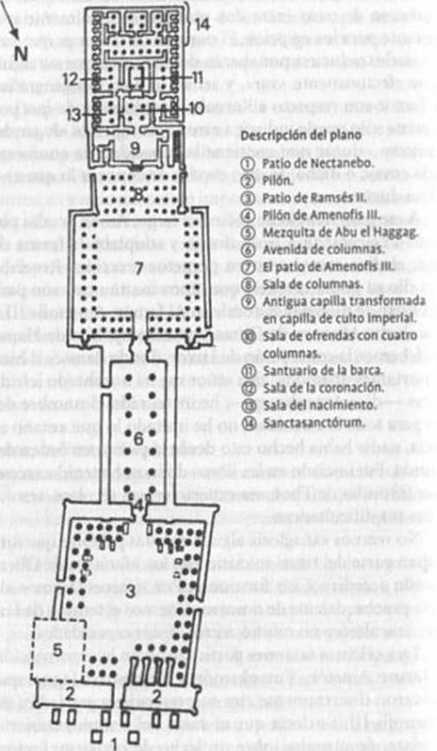

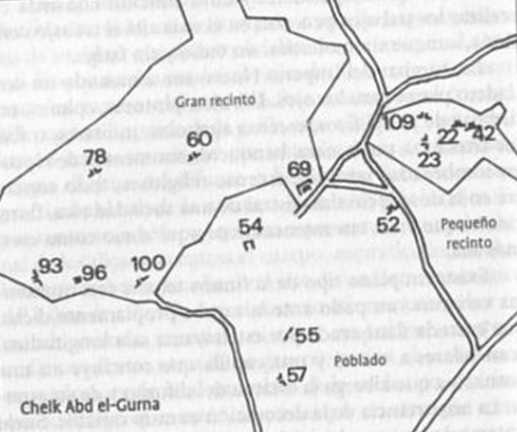

Karnak es un templo triple o, mejor, un conjunto de tres templos, edificados según dos grandes ejes, uno de este a oeste y el otro de norte a sur. Para comprender la estructura de Karnak, miremos el plano.

En el eje este-oeste, que corresponde al del curso del sol (el sol nace en el sanctasanctórum, al este) se despliega el gran templo de Amón, rodeado por su muralla y organizado según el esquema clásico, pese a su gigantismo: una entrada monumental, un gran patio, una sala con columnas, una sala de ofrendas, una sala de la barca sagrada y un sanctasanctórum. Seis pilones marcan el ritmo del inmenso edificio.

El gran templo de Amón no se limita a este eje sino que se desarrolla por su flanco derecho, hacia el sur. Este eje norte-sur está acompasado por cuatro pilones. Corresponde al curso del Nilo. Es también el camino seguido por las procesiones.

El punto donde se cruzan ambos ejes estaba marcado por los obeliscos construidos por Tutmosis I y Tutmosis III entre los pilones 3.º y 4.º. Al este del eje norte-sur, el mayor lago sagrado de Egipto. AI oeste, los templos de Khonsu y Opet. En el interior del recinto de Amón se construyeron varios templos más y capillas.

El segundo templo, rodeado también por un muro, es el del dios Montu. Se halla al norte del gran templo de Amón. Por desgracia está muy arruinado. Aun formando parte del conjunto de Karnak, era un lugar de culto independiente, provisto de su lago sagrado.

Lo mismo ocurría con el tercer templo, el de Mut, al sur del gran templo de Amón, en el punto donde desembocaba una avenida de esfinges que unía ambos recintos entre sí. En el interior del recinto de Mut hay, de este a oeste, un templo de Amenofis III, el templo de Mut rodeado por un lago sagrado en forma de creciente lunar y un templo de Ramsés III.

Karnak equivale, pues, a tres templos, cada uno de ellos protegido por un muro que define su territorio, en cuyo interior se erigieron numerosos edificios, templos, capillas, patios, salas y obeliscos.

El corazón de Karnak es el gran templo de Amón-Ra, con sus seis pilones. Amón, Montu y Mut son los tres divinos señores del lugar. Amón es el dios oculto; Montu es una estrella que proporciona la fuerza necesaria al brazo del faraón, es también el dios guerrero con cabeza de halcón; Mut es, a la vez, la Madre y la Muerte, acogedora para el alma del justo.

Resulta imposible, como es fácil suponer, citar simplemente, y menos aún describir todo lo que puede verse y descubrirse en Karnak. Un libro entero no bastaría. Nos veremos obligados a proporcionar puntos de orientación a partir de los cuales sea posible iniciar la exploración del fabuloso conjunto de monumentos. Toda una vida, varias incluso, serían necesarias para conocer bien todos los edificios, todas las inscripciones, todos los relieves. Cada uno de ellos posee su propio significado, su genio, su historia.

Hoy como ayer, Karnak es un taller donde se preserva, se repara, se restaura. Lo importante, a nuestro entender, es poner de relieve los «momentos clave» de este templo de los templos. Luego resulta agradable vagar por él, perderse en él. Siempre habrá una divinidad benevolente que nos Mantenga en el buen camino.

Entre el Nilo y el recinto de Amón se construyó un embarcadero que no era un edificio profano. Subsiste una plataforma que estaba adornada por dos obeliscos de Seti I. Sólo uno ha sobrevivido. Hasta allí llegaban los materiales para la construcción del templo y la gran barca sagrada de Amón, que se sirgaba para llevarla en procesión. Por encima del muelle, una tribuna quedaba reservada a los iniciados que asistían al ritual de la desaparición del sol en el Nilo y a su renacimiento, así como a la fiesta de la inundación.

Del embarcadero sale una avenida de esfinges (124 en su origen, 40 hoy) que lleva al primer pilón (n.º 2 en el plano). Estas esfinges tienen cuerpo de león y cabeza de carnero, el animal sagrado de Amón. Entre sus patas delanteras, el faraón sujetaba dos signos-ankh, las «llaves de la vida». Esta avenida es, en efecto, la que conduce a la verdadera vida, revelada en el templo; pero las esfinges son guardianas exigentes que sólo dejan pasar a los seres puros.

El recinto de Amón, vasto cuadrilátero de 2 400 m cuyos cuatro lados están orientados hacia los puntos cardinales, sólo se conserva parcialmente. Construido con ladrillo crudo, con ocho metros de grosor, en él se abrían ocho puertas, dos de ellas pilones (n.º 1 y n.º 10). El muro protegía el conjunto de los edificios contenidos en el interior del recinto. Se construyó con la indicación de un movimiento ondulatorio, pues simbolizaba las aguas primordiales que rodeaban el primer montículo sagrado sobre el cual se edificó el gran templo.

Consumemos pues el gran periplo de Karnak, que nos llevará desde el primer pilón hasta el sanctasanctórum. Por este último, muy complejo en Karnak donde comporta varios aspectos, se inició la construcción del templo. Ésta es, por lo demás, la regla en casi todos los templos egipcios, como también lo fuera para las catedrales de la Edad Media. El Maestro de Obras empieza por lo esencial, lo más sagrado, el naos, sanctasanctórum o el ábside, es decir, el lugar de encarnación de lo divino. Formulado ya el «núcleo» primordial, puede desarrollarse el cuerpo del edificio.[15]

El primer pilón (n.º 2 en el plano), el último construido, posee un tamaño gigantesco: 133 m de largo, 15 m de grosor. La fecha de construcción, probablemente en la XXX dinastía, es discutida. Es evidente que esta colosal puerta quedó inconclusa. Ni escenas ni inscripciones. En su fachada se practicaron aberturas por encima de grandes ranuras que servían para alojar los mástiles portadores de oriflamas, cuya forma recordaba el jeroglífico que significa «dios». Todo ocurría como si estas oriflamas, danzando al viento, fueran la llamada de lo divino para quien las contemplase. La austeridad era aquí máxima. La puerta del templo no es amable ni risueña. La entrada estuvo antaño cerrada por una gran puerta de madera. Ninguna mirada podía penetrar en el interior.

¿Por qué quedó inconcluso este pilón gigantesco? La explicación más sencilla es la interrupción de las obras por falta de medios materiales. Pero existe otra hipótesis: la voluntad del Maestro de Obras de darle este aspecto y no otro al último pilón de Karnak. Creaba así un símbolo perfecto del templo en perpetua evolución.

Por la escalera exterior, se ascenderá a lo alto de la torre norte del pilón, la de la izquierda si estamos colocados frente a él. Con un plano del lugar ante los ojos, podremos descifrar la estructura de Karnak y soñaremos con los tiempos en que los templos «funcionaban», cuando los monumentos brillaban con su belleza original cuando el ser de Karnak se animaba por los ritos y las procesiones.[16]

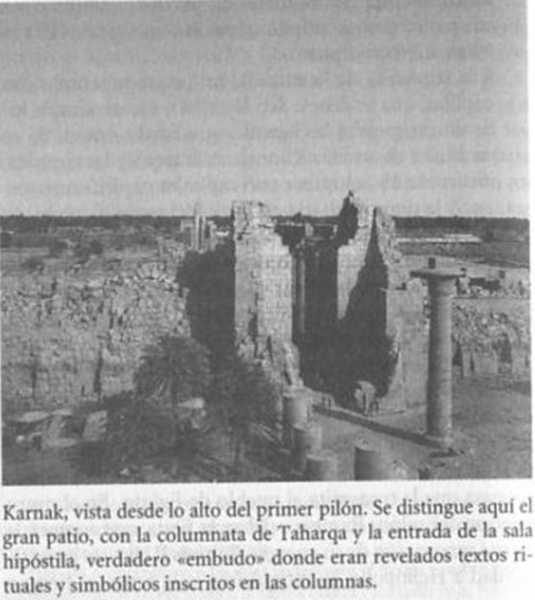

Pasemos entre las dos torres del pilón y penetremos en el gran patio, el más amplio conocido en Egipto (103 m por 84 m, n.º 3 en el plano).

A la izquierda de la entrada, un pequeño templo con tres capillas, que se debe a Seti II (n.º 4). Era un simple lugar de descanso para las barcas sagradas de Amón, de su esposa Mut y de su hijo Khonsu. A la izquierda, también, un pórtico de 18 columnas con capiteles papiriformes cerrados. A la derecha, hacia el fondo del patio, flanqueado por el pórtico de los bubastidas (los faraones originarios de la ciudad de Bubastis) con el mismo tipo de columnas, un templo de Ramsés III (n.º 5 en el plano). Es un edificio de tipo clásico (53 x 25 m) cuya entrada estaba enmarcada por dos colosos de los que sólo uno subsiste. Tenía también una función de depósito de las tres barcas de la triada tebana. En su pilón, las escenas habituales en las que el faraón sale vencedor sobre sus enemigos, sean del norte o del sur. Gracias a esta victoria, el país está en paz. Una escena de la entrada muestra a Amón dando la vida a su hijo Ramsés para que la transmita al pueblo de Egipto. En el muro interior del pilón, Ramsés celebra la fiesta que asegura la eterna renovación de su energía. Ramsés III insiste en su fidelidad a Heliópolis, la antiquísima villa santa, al tiempo que ofrece su santuario a Amón-Ra. Ra, señor de Heliópolis, y Amón, señor de Tebas, son complementarios e indisociables. Veremos en este edificio, que consta de un patio con pórticos, una sala de columnas y un santuario para las barcas, varias estatuas del rey vistiendo un sudario fúnebre: el rey-individuo muere, pero la función faraónica perdura. Y la procesión del dios Min (pórtico oeste del patio) aporta una necesaria fuerza de resurrección.

El centro del gran patio está ocupado por un altar y dos altas columnas, una de las cuales conserva un capitel papiriforme abierto (mientras que los capiteles de los pórticos norte y sur eran cerrados). Se trata, por lo tanto, del lugar de una revelación. En este lugar se elevaban antaño diez columnas de unos veinte metros de altura que sostenían un techo de madera tallada o un inmenso toldo. Este titánico quiosco, que se debe al faraón etíope Taharqa, servía de depósito para la barca sagrada, colocada en el altar-peana que aún se conserva.

Antes de llegar al segundo pilón, se descubre el pórtico de los Bubastidas (n.º 7 en el plano) que recuerda un acontecimiento espectacular. Durante un eclipse, el cielo devoró la luna. El país se llenó de inquietud. El faraón Osorkon, para calmar la cólera de los dioses, celebró una gran fiesta en Karnak y ofreció a Amón toros, gacelas, antílopes, oryx, ocas cebadas, bajo un diluvio de vino, miel e incienso.

El segundo pilón (n.º 8 en el plano) forma el fondo del gran patio.[17] Estaba precedido por dos colosos de Ramsés II, de los que sólo queda uno, muy dañado.

El lugar es misterioso, no hay paso entre el patio al aire libre, al que todavía podían acceder algunos «profanos» y la sala de columnas (la hipóstila) donde sólo entraban los iniciados en los misterios de Amón.

Las escenas que decoran el antepilón y las torres del pilón están consagradas a los ritos de las ofrendas. Sabemos que, para recibir el mensaje de los dioses —que miran hacia la salida, de espaldas al sanctasanctórum— primero hay que dar mucho. Las piedras muestran huellas de un incendio y, para explicar la degradación de este pilón cuyas torres se levantaban hasta los 40 m, se habla incluso de un terremoto. Numerosas sorpresas aguardaban a los investigadores que exploraron el interior y los fundamentos del pilón. Había allí miles de bloques pertenecientes a once monumentos anteriores, una estela que cuenta cómo el tebano Kamosis expulsó a los hicsos de Egipto, a comienzos de la XVIII dinastía, y un coloso (visible hoy) que representa al faraón Pinedjem I —aunque suele atribuirse a Ramsés II, que añadió su nombre a la estatua. Ante las inmensas piernas del faraón, una minúscula princesa sujetando el matamoscas, objeto simbólico que servía para alejar los malos espíritus.

El descubrimiento más sorprendente fue el de numerosos bloques de gres procedentes de monumentos construidos en Karnak por Ajnatón, «el hereje». Ahora bien, es seguro que el autor del pilón no es otro que el faraón Horemheb, al que se acusaba de haber organizado una «caza de brujas» contra Ajnatón y sus fieles. En realidad, ordenó desmontar cuidadosamente sus construcciones en Karnak para utilizarlas, según la regla, como partes de los cimientos de algún nuevo monumento.

Crucemos la puerta del segundo pilón y penetremos en la sala hipóstila, el lugar más espectacular de Karnak. Algunas cifras para apreciar un gigantismo de una belleza que corta el aliento: más de 5 400 m2, 53 m de profundidad por 102 de anchura, 134 columnas, 122 de las cuales con capitel papiriforme cerrado, a ambos lados, y 12 gigantescas de capitel papiriforme abierto, flanqueando la avenida central y que alcanzan los 23 m de altura. Sus capiteles son de tales dimensiones que cincuenta personas podrían mantenerse sobre ellos sin estar apretadas. La nave central es más alta que las laterales. Esta diferencia de nivel permitió abrir ventanas para jugar con la luz que iluminaba las columnas, una tras otra, a medida que el sol avanzaba por el cielo. La sala estaba cubierta por una techumbre de piedra en la que los astrólogos y los «sacerdotes de la hora» pasaban las noches estudiando las estrellas. Karnak no dormía nunca. Las actividades eran incesantes día y noche e iban desde la preparación material de los alimentos hasta el culto de la armonía del mundo.

La expresión «bosque de columnas» acude de inmediato al espíritu. Nunca estuvo más justificada que en Karnak. Amenofis III, Horemheb, Ramsés I, Seti I y Ramsés II fueron los artesanos de esta extraordinaria obra maestra a la que su principal constructor, Seti I, dio el nombre de «el rey es un ser de luz en la morada de Amón». La gran sala de columnas se llama también «lugar de reposo para el señor de los dioses, lugar perfecto de residencia para la Enéada». Los textos precisan que es un trabajo concluido, destinado a la eternidad, estable como el cielo, tan duradero como el disco solar. Estamos en una región de luz donde el sol se levanta.

Esta inmensa sala recibió dos tipos de ornamentación, uno en el exterior de sus muros, el otro en el interior. En el exterior de los muros se trata de conmemoraciones de grandes victorias de los faraones sobre sus enemigos: las de Seti I sobre los palestinos, los libios y los hititas; las de Ramsés II en Kadesh, sobre los hititas; y las de Chechonq I sobre el hijo de Salomón, Roboam, siendo ayudado el rey de Egipto por la misma Tebas, encarnada en una diosa que sujeta con fuerza una cuerda que ata cinco hileras de prisioneros. Se contemplan los episodios clásicos, el faraón en su carro de guerra, la toma de las fortalezas enemigas, los cautivos y el botín llevados a Egipto con la idea permanente de que el faraón encarna el equilibrio y el orden del mundo frente a las fuerzas de las tinieblas.

En el interior de la sala hipóstila acaban el estruendo de las armas y los cantos de conquista: sólo silencio y recogimiento. El faraón cumple con los ritos ante las divinidades de Tebas, ofreciéndoles agua, vino, incienso, flores, animales; consagra el templo ofreciéndoselo a Dios, su único y verdadero señor y, celebra la fiesta del renacimiento de la luz en el Año Nuevo.

El fondo de la sala hipóstila es el tercer pilón (n.º 10 en el plano), en muy mal estado de conservación. Casi en seguida se levanta el cuarto (n.º 11 en el plano). El ritmo del templo, tras el gran patio y la inmensa sala de columnas, se acelera brutalmente. Estamos, es cierto, en el punto donde se cruzan los dos ejes del templo. A la derecha, hacia el sur, el camino de las procesiones, con espacios más vastos. Siguiendo en línea recta avanzamos hacia el sanctasanctórum. Adoptemos la solución de la vía directa.

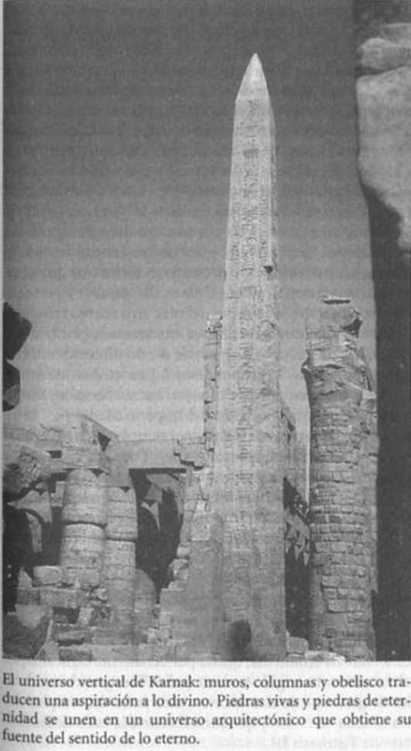

Entre el tercer y el cuarto pilón se alzaban cuatro obeliscos; sólo subsiste uno, debido a Tutmosis I. El cuarto pilón era la entrada del templo de Amón-Ra a comienzos de la XVIII dinastía. Entre el cuarto y el quinto pilón (n.º 12 en el plano), había catorce columnas papiriformes recubiertas de oro; en este espacio, que hoy es un patio al aire libre, se levanta todavía uno de los dos obeliscos erigidos por la reina Hatsepsut y cuatro colosos reales. Este obelisco, de 30 m de altura y un peso de más de 300 toneladas, es sin duda el más hermoso de Egipto. Sus jeroglíficos, grabados en hueco en la inmensa aguja de granito, son de una delicadeza y una precisión extraordinarias. Gracias al relato del transporte de los dos obeliscos de Asuán a Tebas grabado en el templo de Hatsepsut en Dayr al-Bahari, sabemos que transcurrió el cortísimo plazo de siete meses entre su extracción de las canteras y su erección en Karnak. Los arquitectos contemporáneos no se comprometerían a hacerlo tan deprisa. Ambos obeliscos, cuyo piramidión estaba recubierto de oro, fueron erigidos para celebrar el decimoquinto año del reinado de la soberana, durante la fiesta de regeneración del poder real. Las escenas desarrollan el ritual de la coronación, uno de cuyos momentos esenciales es el abrazo fraternal entre Dios y el faraón. Los textos del obelisco que permanece de pie precisan que Karnak es el otero primordial que apareció en la creación del mundo y la región de luz en la tierra.

Entre el cuarto y el quinto pilón, el iniciado obtenía una nueva vista y un nuevo oído gracias a la diosa Sechat, dueña de la «Casa de la Vida» y custodio de los archivos sagrados. El espacio es reducido entre el quinto y el sexto pilón (n.º 13 en el plano), ambos en ruinas. Más allá del sexto pilón, un patio marcado por la presencia de dos «pilares heráldicos», dos grandes pilares de granito rosado adornados con tres tallos de lis, símbolo del Alto Egipto, y tres tallos de papiro, símbolo del Bajo Egipto. Ante la puerta norte, otra dualidad: las estatuas de Amón y su compañera. Amonet; dicho de otro modo, «el Oculto» y «la Oculta».

Amón se encarna aquí en el cuerpo del célebre faraón Tutankamón, cuyo rostro juvenil expresa una suave luz interior. Pareja divina y pareja real se unen sin confundirse.

En este lugar del templo se construyó el santuario que contenía las barcas sagradas (n.º 14 en el plano). Fue totalmente reconstruido en el siglo IV a. J. C., sustituyendo los edificios anteriores, entre ellos la magnífica «capilla roja» de la reina Hatsepsut. El monumento, un rectángulo alargado compuesto por dos salas sucesivas abiertas en sus respectivos extremos, es imponente y austero. Dos grandes temas en sus relieves: la procesión de la barca, su salida de Karnak y su regreso, y la coronación del faraón tras su purificación. El dios Thot, señor de los jeroglíficos y de la ciencia sagrada, está muy presente en este ritual que concluye con la coronación que lleva a cabo Amón en persona. Un detalle simbólico propio del más vivo acervo religioso: el rey, de talla muy reducida, es amamantado por la diosa Amonet, «la Oculta». La esposa de Amón ofrece al rey la leche celestial que le proporcionará una eterna juventud.

Tras este santuario de la barca, hacia el este, un nuevo misterio de Karnak: el patio del Imperio Medio (n.º 15 en el plano). Es el corazón del primer templo. Tras el santuario de la barca venía, normalmente, el que albergaba la estatua del dios, las dos salas que formaban el conjunto del sanctasanctórum. Ahora bien, aquí se abre ante nosotros un espacio vacío, un patio al aire libre. Se piensa, claro, que falta un edificio, que fue desmontado o utilizado como cantera. Sea como fuere, este espacio se ha respetado como tal. ¿No podría ser comprendido, conscientemente, como símbolo de Amón, dios oculto, invisible, que supera el entendimiento humano?

El aspecto luminoso, visible, dicho de otro modo, la faceta «Ra» de Amón-Ra, queda perfectamente indicada por el monumento erigido tras este patio. Tres grandes umbrales de granito rojo dan acceso a esta parte del templo, denominada «el cielo» y que suele llamarse la «sala de las fiestas» de Tutmosis III.

El sanctasanctórum de Karnak es «el interior», «la región de la luz», «lo que está por encima». En él se situaba la parte más sagrada del templo, donde el faraón se encontraba con Amón-Ra. Puesto que el patio del Imperio Medio estaba vacío, ¿dónde se hallaría la parte construida del sanctasanctórum sino en el magnífico monumento conocido por el nombre de «sala de las fiestas»» de Tutmosis III o akh-menu, es decir «el radiante de monumentos» (n.º 16 del plano)? No es un edificio aparte, aislado, sino un punto culminante donde se procedía a practicar los ritos de la regeneración del faraón. La gran sala con columnas comporta tres naves, una central y dos laterales menos elevadas, un dispositivo que recuerda a las basílicas románicas. La parte central del techo está bien conservada de modo que en el interior del templo reina un profundo recogimiento.

Vale la pena explorar las numerosas salitas que rodean la sala de las columnas; allí se efectuaban los ritos de purificación, allí estaban presentes las «almas» de los dioses antiguos y las de los faraones convertidos en estrellas que comunicaban su energía al nuevo rey. El faraón llevaba a cabo una carrera ritual, tiraba al arco con el dios Seth, aprendía a redactar los anales al dictado de la diosa Sechat. Asociaba potencia física y potencia espiritual.

En la «sala de en medio», quienes habían superado las pruebas eran iniciados en los misterios. Los textos nos informan de que el futuro adepto caminaba hacia la sala de los festejos, el horizonte del cielo. Se le abrían las puertas de esa región de luz para que contemplara a Horus radiante. Una vez realizado el rito de regeneración, el iniciado pasaba a las salas consagradas a Sokaris (al sur) y luego a las consagradas al sol (al norte). En las primeras, el iniciado revivía la pasión de Sokaris, dios momiforme con cabeza de halcón que conoce los caminos de los espacios subterráneos, lo que los cristianos llamarían los «Infiernos». Guiado por este dios, el iniciado declara: «Las puertas del mundo subterráneo se abren, Sokaris, sol en el cielo, tú que rejuveneces». Es el descubrimiento de la luz en las tinieblas lo que permite pasar a las salas solares donde se libra un combate: los hijos de la luz deben vencer a las fuerzas de la destrucción para que la armonía reine en la tierra. Obtenida la victoria, el iniciado concluye: «Fui un maestro de los secretos, viendo la luz en sus diversas formas y al Creador en su verdadero aspecto».

Entre las pequeñas salas solares, una se ha hecho célebre con el nombre, arbitrario por otra parte, de «jardín botánico»; sus admirables relieves muestran animales y vegetales exóticos. Tutmosis III los había visto en Siria, durante sus expediciones militares; haciéndolos grabar así, hacía ofrenda a Amón de toda la naturaleza.

En el extremo norte, tres capillitas donde se veneraba a Amón, el señor de Karnak, Maat, la Armonía cósmica, y la Enéada, los nueve dioses creadores. En la esquina nordeste, una escalera lleva hasta una plataforma elevada donde hay un altar cuyos cuatro lados muestran el signo jeroglífico (un pan sobre una estera) que significa «estar en paz», «conocer la plenitud». Se trata de una referencia al templo de Heliópolis. Una vez más, comprobamos la estrecha asociación entre la luz de Ra de Heliópolis y el secreto de Amón de Tebas.

Después de haber venerado a los dioses en el silencio de la triple capilla, el iniciado ascendía a esta plataforma solar donde su espíritu alcanzaba la plenitud extendiéndose a los cuatro puntos cardinales, es decir al universo entero.

El akh-menu en su conjunto era por tanto un templo de regeneración del rey, un santuario de iniciación a los misterios y un componente esencial del sanctasanctórum de Karnak, donde se «recargaba» la estatua del culto de Amón ofreciéndole las energías necesarias.

Resulta particularmente significativo que Karnak, el mayor templo de Egipto, muestre de la forma más ostensible el aspecto iniciático de la religión egipcia que es ante todo una larga preparación del espíritu humano para el descubrimiento de los misterios de la vida.

El sanctasanctórum de Karnak no está terminado. Adosado a un muro que parece cerrar definitivamente los dominios sagrados del rey de los dioses, se levanta un nuevo templo, que se debe también a Tutmosis III (n.º 17 en el plano). Su particularidad explica su función: está orientado hacia el este, hacia el sol naciente, hallándose por tanto de espaldas al resto del gran templo. En este lugar golpeó Atum con el pie para crear Tebas, la madre de las ciudades. Aquí escucha y satisface Amón las plegarias de quienes siguen el camino correcto. Delante de este templo de la luz renaciente, que comprende esencialmente una sala con seis pilares y un naos, Hatsepsut hizo levantar dos obeliscos hoy desaparecidos.

A partir de la XVIII dinastía, por consiguiente, se indicó claramente que más allá del templo cerrado, más allá de la iniciación a los grandes misterios, aún quedaba una etapa hacia lo divino: la de un nuevo sol, la del nacimiento de un nuevo mundo que se concretaba, por lo demás, en un símbolo magnifico: un obelisco único del que ya sólo subsiste el gran zócalo cuadrado. Ese monumento esencial fue desgraciadamente transportado a Roma, a la plaza de San Juan de Letrán, cuando debiera servir de simbólica coronación del gran templo de Amón-Ra. Con sus 33 m de altura, el obelisco, que se debe a Tutmosis III, era, en todos los sentidos de la palabra, el punto culminante del lugar. Símbolo de la luz única, de la vertical que une el cielo a la tierra, el obelisco era, por sí solo, la imagen del sanctasanctórum. Era también el recordatorio del obelisco único de la ciudad santa de Heliópolis y del piramidión de las pirámides, siendo así una fulgurante síntesis de las distintas enseñanzas religiosas e iniciáticas del antiguo Egipto. Con esta última obra maestra, que hoy sólo podemos imaginar Karnak se afirmaba como el templo de los templos.

* * *

El recorrido esencial de Karnak, en su eje oeste-este, de las tinieblas hacia la luz única, ha terminado. Al este del obelisco único se encuentra todavía el gran muro de ladrillo con su puerta monumental (n.º 18 en el plano). En este sector se encontraron enterrados los extraños colosos de Ajnatón, actualmente en el Museo de El Cairo.

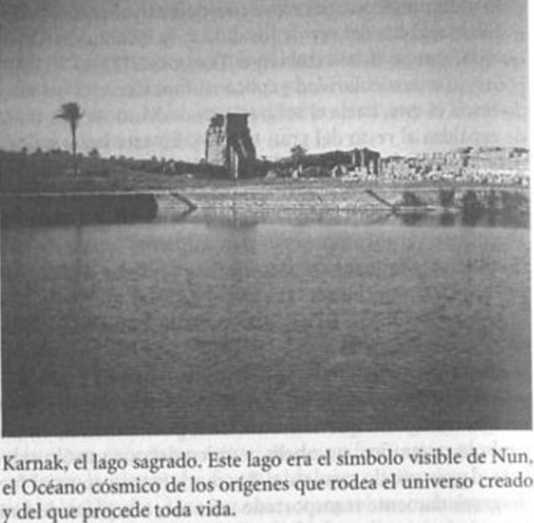

Vayamos ahora hacia el sur, hacia uno de los más hermosos paisajes de Egipto: el lago sagrado y su entorno de templos. Este lago es —Karnak obliga— el mayor de Egipto. Era un lugar muy animado; en él los sacerdotes se purificaban varias veces al día en las aguas del lago, antes de asumir sus funciones en el templo. Estas aguas presentaban una particularidad esencial. Procedían directamente de Num, el Océano de los orígenes que rodea la tierra. No puede imaginarse más eficaz agua de juventud. Las barcas sagradas bogaban por el lago durante los rituales reservados a los iniciados que celebraban un culto solar y osiriaco (espacios celestiales y espacios subterráneos) en el templo llamado de Taharqa-del-lago, edificado en el ángulo noroeste del lago (n.º 20 en el plano). A los lados de esta extensa superficie de agua se construyeron viviendas para los sacerdotes, salas para almacenar las ofrendas y también una pajarera para las aves sagradas, que se soltaban durante la coronación a los cuatro puntos cardinales para anunciar al universo el advenimiento de un nuevo rey.

Cerca del edificio de Taharqa-del-lago descubrimos una impresionante escultura: un monumental escarabeo en un zócalo. Es la encarnación del dios Atum-Kheper, el principio creador que se manifiesta en el sol naciente que emerge de las tinieblas que ha conseguido atravesar. Es el símbolo de las metamorfosis y las mutaciones del iniciado que, después de purificarse en el lago sagrado, el abismo original, y el «filtro» que constituye el templo de Taharqa-del-lago, renace por la mañana con una nueva forma.

Y junto al escarabeo un conmovedor vestigio: la punta de un obelisco roto de la reina Hatsepsut. Naturalmente, el piramidión debiera estar en el cielo, resplandecer bajo la luz solar. Sin embargo, yace a nuestros pies, separado de su cuerpo de piedra, pero intacto. En sus jeroglíficos, de total perfección, nos muestra a la reina coronada por su padre Amón, como si nada hubiese cambiado, como si el obelisco siguiese en pie. ¿Pero acaso el tiempo sagrado de Karnak no escapa al tiempo de los hombres?

Yendo hacia el oeste, llegamos hasta lo que se denominan «los propileos del sur», es decir una sucesión de pilones (del 7.º al 10.º) y de patios, que siguen el segundo gran eje del templo de Amón, norte-sur, en dirección al templo de Mut.

Reducido a su estructura esencial, el templo de Amón-Ra se presenta, pues, como un  ; ahora bien, en la unión de estas dos barras, ante el séptimo pilón (n.º 22 en el plano), se encuentra un curioso lugar denominado patio del Escondrijo (n.º 21). Los muros de este patio están consagrados a la paz y la guerra: paz de Ramsés II con los hititas, expuesta en el muro oeste; guerra victoriosa de Mineptah contra los libios y los pueblos del mar, en el muro este. Sin embargo, la sorprendente función de este patio es servir de cementerio a un gran número de estatuas. Se trata, pues, más que de un escondrijo, de una verdadera necrópolis donde, a comienzos de siglo, se descubrieron unas 800 estatuas de piedra, 17000 estatuas de bronce, estatuas de madera en muy mal estado, desgraciadamente, y gran cantidad de exvotos, objetos que se conservan en el Museo de El Cairo. Su entierro ritual tuvo lugar en la época tolemaica, asegurando la vida eterna a esas estatuas vivas; la magia egipcia, una vez más, funcionó perfectamente.

; ahora bien, en la unión de estas dos barras, ante el séptimo pilón (n.º 22 en el plano), se encuentra un curioso lugar denominado patio del Escondrijo (n.º 21). Los muros de este patio están consagrados a la paz y la guerra: paz de Ramsés II con los hititas, expuesta en el muro oeste; guerra victoriosa de Mineptah contra los libios y los pueblos del mar, en el muro este. Sin embargo, la sorprendente función de este patio es servir de cementerio a un gran número de estatuas. Se trata, pues, más que de un escondrijo, de una verdadera necrópolis donde, a comienzos de siglo, se descubrieron unas 800 estatuas de piedra, 17000 estatuas de bronce, estatuas de madera en muy mal estado, desgraciadamente, y gran cantidad de exvotos, objetos que se conservan en el Museo de El Cairo. Su entierro ritual tuvo lugar en la época tolemaica, asegurando la vida eterna a esas estatuas vivas; la magia egipcia, una vez más, funcionó perfectamente.

De los pilares octavo al décimo, seguiremos la vía de las procesiones, acompasada por vastos patios y enormes pilones. Este eje norte-sur no posee la misma naturaleza que el eje oeste-este. No se trata de un recorrido iniciático que va de las tinieblas a la luz sino de un itinerario de viaje para las barcas sagradas que se dirigen al templo de la gran madre, Mut, o hacia el templo de Luxor. Rehacer el camino supone uno de los paseos más conmovedores que existen; la vegetación tiende a invadir unas ruinas a menudo imponentes.[18]

Dos monumentos notables se erigen al oeste de este gran eje de procesiones: el templo de Khonsu (n.º 26 del plano) y el templo de Opet (n.º 27).

Khonsu es el tercer miembro de la tríada tebana, el hijo de Amón y Mut, del padre de los dioses y de la gran madre. Su nombre está formado a partir de un verbo que significa «atravesar el cielo». Khonsu, hombre con cabeza de halcón, cuyo cuerpo está cubierto por un sudario blanco parecido al de Osiris, desempeña a menudo un papel de dios lunar. En este sentido, provoca acontecimientos, buenos o malos, y no vacila en degollar a los seres malignos. La luna, en egipcio, es un dios masculino de virtudes guerreras. Los ritos propios de Khonsu se celebraban por la noche, especialmente durante la luna llena, del ciclo lunar cuando está en su máxima intensidad. El faraón, que había conocido la regeneración solar en el gran templo de Amón, conocía aquí su complemento, la regeneración lunar.

El templo está rodeado por un muro en el que se abrió un hermoso pórtico tolemaico, durante la segunda mitad del siglo III a. J. C, en el que se ve a Tolomeo II y a la reina Berenice realizando ofrendas a las divinidades. Cruzado este pórtico, se abría una avenida de esfinges, hoy desaparecidas, que llevaba al pilón cuyas dos torres conservan su cornisa superior. Se penetra en un patio flanqueado por columnas. En las escenas que lo decoran, al igual que en la iconografía del interior del templo, hay un intruso. Un sumo sacerdote de Amón, llamado Herihor, quien, aprovechándose del debilitamiento del poder faraónico después de Ramsés III, se proclama rey. Con la riqueza y el prestigio de Tebas a sus espaldas, se consideraba el legítimo soberano del Alto Egipto e, incluso, del país entero. Nadie pensó en destruir los relieves donde se le ve ocupando la barca real u ofreciendo incienso a los dioses de la tríada tebana, un acto reservado al faraón en que se convirtió con la aprobación de su colegio sacerdotal.

Después del gran patio viene una salita con columnas, el santuario de la barca en cuyo centro se halla el zócalo destinado a ella; finalmente, el sanctasanctórum donde Ramsés IV ofrece perfume floral al dios Khonsu. Ramsés no expulsó del templo a su «competidor» Herihor; Herihor recibió en Tebas a su «competidor» Ramsés IV; hubo, pues, un mutuo reconocimiento, hecho que sorprende al historiador. Pero el Egipto de los templos no es el de las luchas intestinas y las guerras civiles. En este santuario de Khonsu, obra maestra de la época ramésida, reinan una serenidad luminosa, una paz profunda, propicias a la resurrección de Osiris, velado por Isis y Neftis (escena en la esquina nordeste del santuario).

Convenía subrayar la presencia de esta escena porque el templo de Opet (n.º 27 en el plano), levantado junto al templo de Khonsu, se comunicaba con él a través de una capilla considerada la tumba de Osiris. La diosa Opet, encamada en un hipopótamo hembra, era una Madre, diosa del nacimiento, genitora de la luz, matriz en la que tomaba forma la vida. Amón no rivalizaba con Ra, dios de la luz, ni con Osiris, juez de los muertos y señor de la resurrección. Amón se identificaba con Osiris en esta parte del espacio sagrado de Karnak, donde estaban representadas todas las formas divinas.

El lugar de nacimiento de Osiris es un templo muy particular, bastante degradado hoy, que no se parece a ningún otro: un vestíbulo con dos columnas y unas pequeñas cámaras donde reinan el silencio y las tinieblas. Algunas servían de refugio a los objetos simbólicos utilizados en los rituales. El santuario está precedido por tres pequeñas salas; pasamos así de la trinidad a la unidad. Descubrimos las escenas de la resurrección de Osiris tendido en un lecho funerario, velado por Isis, su esposa, y Neftis, su hermana. El cuerpo parece condenado a la muerte, pero la presencia de un pájaro con cabeza humana, el ba (el alma, en una traducción aproximada), prueba que Osiris sigue vivo. Isis, la gran maga, es ayudada por cuatro dioses con cabeza de rana y cuatro más con cabeza de serpiente. Es la ogdóada, es decir una cofradía de ocho dioses de Hermópolis (cuyo nombre egipcio significa precisamente «la ciudad de los Ocho» donde reinaba Thot). Los ocho son las fuerzas elementales y oscuras de la creación, el dinamismo primigenio que actúa sobre las tinieblas antes del nacimiento de la luz. Isis, la maga, los utiliza para devolver la vida a Osiris, mientras su hijo Horus, después de haber sido amamantado, combate victoriosamente con Seth.

Estamos en Karnak, de modo que Amón debe intervenir, incluso en un ritual osírico. Son los diez bau, las diez manifestaciones del poder de Amón (felinos, serpientes y un humano), que entregaban el collar de vida a Osiris resucitado. Amón se presenta como el omnipotente del que proceden y al que regresan todos estos genios.

En el sanctasanctórum, una hornacina contenía la estatua de la diosa Opet bajo la cual se había excavado un pozo que conducía a la morada de resurrección subterránea de Osiris, que comunicaba con el templo de Khonsu.

Opet, misteriosa divinidad cuya enseñanza estaba reservada a los iniciados en los misterios de Osiris, tenía también un aspecto muy popular. Durante la gran tiesta de Opet, Amón, Mut y Khonsu se dirigían en barco a Luxor, en medio de un indescriptible regocijo popular. Se celebraba a Opet, la buena madre, la nutricia, la que protegía a las mujeres encinta. Se cantaba y bailaba la alegría de ver salir a los dioses del templo.

* * *

Algunas noches, una barca de oro emerge del lago sagrado, recordando aquellas grandes fiestas de la antigüedad, cuando los hombres eran felices porque sabían venerar a los dioses. La conduce un faraón de oro con marineros de plata. En su estela, la barca abandona piedras preciosas para quien sepa verlas. Si se desea subir a esa maravillosa barca hay que tener el corazón rodeado de triple bronce y saber guardar silencio. Quien lance el menor grito será aniquilado. Quien posea el sentido del misterio regresará a su casa con fabulosos tesoros.

* * *

Tomemos ahora la avenida flanqueada por esfinges que se abre tras el décimo pilón (n.º 28 en el plano) y que lleva hasta el recinto de la diosa Mut (n.º 29), a unos 300 m del recinto del templo de Amón-Ra. Mut, cuyo animal sagrado era un buitre, al que con frecuencia se representa en el techo de los templos con las alas desplegadas, disponía de un inmenso dominio de unas diez hectáreas. El conjunto, donde figuraban tres templos, está por desgracia muy arruinado y en gran parte no ha sido aún explorado; el templo de Mut está reducido a escombros invadidos por las malas hierbas de las que emergen, dispersas, espléndidas estatuas de granito de la diosa-leona Sekhmet. Aquí quedan sólo algunos ejemplares, pues la mayoría de las estatuas están distribuidas por los distintos museos del mundo. Amenofis III hizo esculpir dos series de 365 Sekhmet, atribuyéndose una doble diosa a cada día del año. La diosa-leona, patrona de los médicos, podía mostrarse muy dañina, provocando la enfermedad, el mal tiempo, la desgracia, llegando incluso a destruir a la humanidad si el dios Ra no hubiese puesto personalmente freno a su ardor. Pero conocía también el secreto del mal y de la enfermedad, enseñándolo a sus adeptos, que podían así cuidar a quienes lo sufrían. La furiosa. Sekhmet, apaciguada por los himnos, los cantos y las danzas, se convertía en la dulce gata Bastet: un felino también, aunque más «civilizado». Se ha advertido que el granito tenía vetas de color rosado que con increíble habilidad los escultores utilizaron para destacar mejor partes importantes de la estatua, como la cruz de vida que sujeta Sekhmet, que dispone del poder de muerte.

El templo de Mut está rodeado por un lago sagrado en forma de creciente lunar o de herradura: es un caso único. Debemos plantear aquí la hipótesis muy plausible según la cual los templos tebanos tenían la forma de un inmenso ojo udjat, es decir el ojo completo de Horus, cuyas distintas partes permitían medir el mundo y conocer el universo. Las distintas partes de Karnak serian, entonces componentes de ese ojo, formando una gigantesca mirada divina construida en la tierra que contemplaba a los dioses.

En el templo de Ramsés III, situado en la esquina nordeste del recinto, se grabó una escena de circuncisión del rey niño (muro norte del patio). El rito fue al parecer obligatorio para penetrar en las partes secretas del templo; la ceremonia tenía también un sentido simbólico profundo, que encuentra eco en los Evangelios con la «circuncisión en espíritu».

Antes de abandonar Karnak para dirigirnos a Luxor, vayamos en dirección opuesta al recinto de Mut, hacia el norte, hacia el recinto de Montu, el antiquísimo dios tebano, señor de la guerra. Pasando de nuevo por el eje sur-norte, o por el gran patio del templo de Amón en cuyo muro norte se abre una puerta, iremos hacia el muro del recinto de Amón y pasaremos ante el templo de Ptah (n.º 32 en el plano).

Ra, Osiris… Karnak habría estado incompleto de no haber acogido a Ptah, señor de Menfis, dueño del Verbo, patrón de los Maestros de Obras. Todo el mundo el reconoce al santuario de este dios austero un encanto muy especial, debido a la belleza de sus ruinas, protegidas por la bienhechora sombra de las palmeras. Cinco puertas sucesivas que conducen a un pilón de pequeño tamaño dan acceso a un patio con columnas que precede a un santuario compuesto por tres capillas cubiertas aún por su techo.

Antes de penetrar en ellas, debemos subrayar que dicho templo, construido en el Imperio Medio y reconstruido por Tutmosis III, que desplegó una considerable actividad en Karnak, fue restaurado y devuelto a su estado original en época tardía, por un rey que no dejó inscrito su nombre en el monumento.

El sanctasanctórum de este edificio es excepcional. En la capilla de la izquierda no hay estatua; en la de la derecha, la esposa de Ptah, está la leona Sekhmet, de granito negro, de pie; en el centro, el dios Ptah, hecho sorprendente, pues el dios del Verbo no solía encamarse en un cuerpo de piedra. Por desgracia, la cabeza de la estatua se ha roto. El buen estado de conservación de las capillas produce una sensación de lugar sagrado muy intensa. Con las puertas cerradas, un rayo de luz se cuela por un tragaluz practicado en el techo e ilumina las estatuas divinas, haciéndolas surgir de las tinieblas. Cuando se sabe que el prólogo del cuarto Evangelio, el de san Juan («En el principio era el Verbo», etc.), es una trasposición de un texto egipcio, se comprende, al ver a Ptah, Verbo y Luz saliendo de las tinieblas que no la han detenido, que estamos en presencia de una altísima espiritualidad manifestada por una arquitectura y una escultura a su medida.

Después de este monumento de especial intensidad, el templo de Montu (n.º 33 en el plano), su recinto, su lago sagrado, parecerán tan sólo pobres vestigios y piedras dispersas. Un pequeño templo, adosado al de Amón-Ra-Montu, es particularmente importante pese a su mísero estado. En él quisiéramos terminar nuestra peregrinación por Karnak. El edificio estaba dedicado a Maat, la hija del sol, la personificación femenina de la Armonía universal. A ella le correspondían, en último término, todas las ofrendas. Era el punto culminante del culto cotidiano celebrado por el faraón. Maat es la norma del universo, eterna, imperecedera. Su templo de piedra está en ruinas. Su realidad no ha cambiado, a la espera de que otra civilización tome de nuevo conciencia de ello.

Luxor marca para muchos un momento de perfección en el arte egipcio. Se ha escrito a menudo que aquí se alzaban las más hermosas columnas concebidas por los arquitectos egipcios.

El templo de Luxor está íntimamente ligado al inmenso Karnak. Los antiguos accedían a él de dos modos; o bien en barco, siguiendo el Nilo, o por la vía de las procesiones el gran eje norte-sur de Karnak que se prolongaba del décimo pilón. Era una amplia avenida de esfinges guardianas y protectoras que unía ambos templos; está previsto ponerla al descubierto en su totalidad.

La estatua del dios y su barca hacían un alto en pequeños lugares de descanso, del tipo de la «capilla blanca» de Sesostris I; esas «salidas del dios» eran ocasión para festejos populares en los que el común de los mortales veía manifestarse la presencia divina.

Amón acudía a Luxor con ocasión del Año Nuevo, momento de paso entre dos mundos especialmente importante para los egipcios. El nombre de Luxor es ipet-sut, que suele traducirse por «harén del sur». Aunque sut signifique efectivamente «sur», y señale la posición geográfica de Luxor con respecto a Karnak, la traducción de ipet por «harén» sólo puede inducir a error. Ipet significa «lugar del número», «lugar que contiene la capacidad de enumerar cada cosa», o dicho de otro modo, de conocer lo que es y ser su dueño.

A ese gran templo de 260 m de largo, Amón acudía por tanto a celebrar una fiesta divina y adoptaba la forma de Min, el dios con el sexo en perpetua erección. Revelaba con ello su poder creador, que renovaba año tras año para fecundar de nuevo la naturaleza. Al faraón Amenofis III y a su ilustre Maestro de Obras, Amenhotep, hijo de Hapu, les debemos la concepción de Luxor, donde Ramsés II hizo importantes añadidos. «Mi señor me ha nombrado jefe de obras —dice Amenhotep—; he instaurado el nombre del rey para toda la eternidad, no he imitado lo que antaño se hacía, nadie había hecho esto desde la puesta en orden del mundo. Fui iniciado en los libros divinos, he tenido acceso a las fórmulas de Thot, era experto en sus secretos, resolví todas sus dificultades».

No veamos vanagloria alguna en estas palabras que formaban parte del ritual iniciático de los Maestros de Obras cuando accedían a sus funciones. Por si necesitásemos alguna prueba, delante de nosotros tenemos el templo de Luxor: Amenhotep no mintió acerca de sus capacidades.

Tres célebres faraones participaron en la construcción de Luxor: Ajnatón, Tutankamón y Alejandro Magno, que marcaron discretamente con su presencia la gran obra de Amenofis III. Se decía que el suelo del templo, cubierto de plata, descansaba sobre un lecho de incienso; Luxor, por su belleza y la pureza de sus líneas, fue objeto de los mayores cuidados hasta el fin de la civilización faraónica. A comienzos del siglo IV d. J. C., fue transformado por los romanos en templo de culto imperial antes de servir de iglesia cristiana. A estos avatares se añadieron la invasión asiría y el terremoto del año 27 a. J. C.

Otra sorpresa: la presencia de una mezquita que avanza hacia el interior del templo, un extraño apéndice que estorba a la vista. Luxor no ha sido descubierto por completo; no se han podido practicar excavaciones debajo de esta mezquita donde está enterrado el bienaventurado jeque El Said Yusef Abu el Haggag, patrón musulmán de Luxor, padre de los peregrinos, capaz de multiplicar el agua de una calabaza para quienes tienen sed. Muerto en 1244 d. J. C., había recortado una piel de cabritilla en finas tiras que, puestas una tras otra, formaron un recinto protector en tomo a la ciudad. Los ángeles se lo llevaron sobre sus alas cuando agonizaba y lo depositaron en el templo de Luxor. En su honor, cada año se celebra, una procesión de la barca que es un lejano recuerdo de la antigua fiesta.

* * *

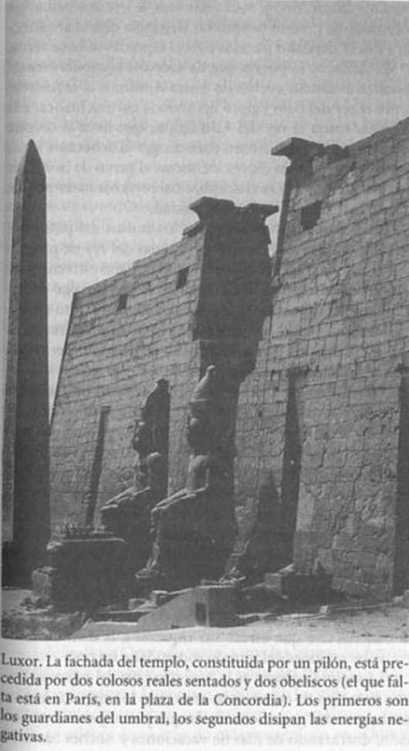

Luxor se levanta sobre un zócalo de piedra, muy cerca del Nilo que en este lugar alcanza su mayor anchura. Antes de la entrada en el templo, señalada por el gran pilón, encontramos una avenida de esfinges y un gran patio que se deben a uno de los últimos faraones egipcios, Nectanebo I (n.º 1 en el plano). La mirada se siente atraída en seguida por la fachada del templo. Un obelisco (en los orígenes había dos), dos colosos flanqueando la puerta del templo (seis en su origen; queda un tercero en el extremo derecho) y las dos altas torres del pilón (n.º 2) cuyas cimas han desaparecido casi por completo.

El conjunto es de una inigualable majestad. El obelisco que falta se levanta en la plaza de la Concordia, en París, donde se erigió en 1836 a costa de grandes dificultades. En el obelisco que queda (25 m de altura, más de 250 toneladas), cuyo piramidión estaba cubierto de oro, Ramsés II venera a Amón-Ra, el señor del templo. En la base, unos cinocéfalos, los monos sagrados de Thot, celebran la llegada de la luz matinal, ayudándola con sus gritos a alcanzar su plenitud. Los dos obeliscos tenían la función de apartar las energías negativas para atraer las fuerzas positivas procedentes del cielo.

Verdaderos pararrayos sagrados, los obeliscos protegían el templo. Los seis colosos reales de Ramsés son guardianes. A su lado, la esposa de Ramsés, Nefertari, y una de las hijas del rey. En el pedestal, una representación indica perfectamente las funciones de esas gigantescas estatuas: los «nueve arcos», es decir el conjunto de los pueblos extranjeros, están sometidos a la autoridad del faraón. Se trata de lo contrario de la Enéada de los dioses, de las nueve regiones que simbolizan el mundo entero colocado a los pies del rey.

La superficie ofrecida por las dos torres del pilón dio a Ramsés II la posibilidad de desarrollar uno de sus temas preferidos, la Batalla de Kadesh, librada contra los hititas. En la torre de la derecha se representa el campo egipcio protegido por una muralla relativamente sencilla, hecha de escudos. El momento es decisivo. Dos espías hititas han sido capturados. En realidad, se han arrojado voluntariamente en las fauces del lobo para practicar la «desinformación»; en efecto, han dado informaciones falsas sobre la posición del ejército hitita. El faraón celebra un consejo de guerra con sus oficiales superiores. Nadie ha advertido la traición. En la torre de la izquierda, la propia batalla donde el faraón, abandonado por los suyos, aterrorizados por el adversario, se enfrentará solo a 11000 hititas. De un tamaño considerable con respecto al enemigo, Ramsés II, inspirado por su padre Amón, dispersa las fuerzas del caos.

Una vez pasada la puerta del templo, accedemos al primer patio, el de Ramsés II (n.º 3 en el plano), cerrado por un nuevo pilón que se debe a Amenofis III (n.º 4); a la izquierda, la mezquita Abu el Haggag (n.º 5). A la derecha, un pequeño santuario compuesto por tres capillas dedicadas a los dioses Amón, Mut y Khonsu, la tríada tebana. Las columnas de granito poseen tal elegancia que la arquitectura de ese depósito para las barcas sagradas se hace aérea.

El dintel de la puerta que da acceso a la capilla central muestra al faraón corriendo hacia Amón; a la izquierda, como el rey del Bajo Egipto llevando la corona blanca; a la derecha, como el rey del Alto Egipto que lleva la corona roja. Hay, pues, dos Amón para acoger al soberano; en el centro, entre ambos dioses idénticos, el genio de la eternidad lleva en su cabeza el nombre del rey, coronado por un sol. En la luz, todo vuelve a la unidad.

Las columnas que flanquean los muros del patio son austeras y macizas. Entre ellas, estatuas del rey de pie con una reina o una princesa de pequeño tamaño estrechándose tiernamente contra la pierna del coloso. Hay algo curioso: una sola de esas estatuas está tallada en granito negro, mientras las demás son de granito rosa. Es un tema esencial de la religión egipcia, el de lo Uno y lo múltiple, lo que es potencial, no expresado, lleno de vida (el rojo).

Los relieves de los muros de ese patio, como todos los de Luxor, son de excepcional calidad. En la esquina sudoeste se desarrollan dos escenas extrañas. La primera es una procesión muy particular en la que, entre sacerdotes portadores de ofrendas, figuran 17 hijos de Ramsés II, que llevan en la mano izquierda largos ramilletes cuyo suave olor alimentará el alma de los dioses. Pero las «estrellas» del cortejo son seis enormes bueyes que fueron cebados para el sacrificio. Van adornados y llevan incluso flores entre los cuernos. Sobre dos de ellos se ve una cabeza de un hombre negro y una cabeza de un hombre asiático. Los animales, que se arrastran con dificultad dado su peso, simbolizan la materia viva que ofrece sus riquezas a la divinidad, así como las regiones del mundo sometidas a un rey.

La segunda escena es la inauguración del pilón de Luxor. Este tipo de ceremonias eran para los egipcios la ocasión para una gran fiesta en la que participaba la población, disfrutando de días de vacaciones y noches bastante apasionadas en las que el vino y la cerveza no estaban racionados. En este relieve está representado el propio pilón, con sus cuatro mástiles para banderolas, precedido por los seis colosos de Ramsés II y los dos obeliscos. Así concluía la última parte del templo cuya construcción había comenzado por el sanctasanctórum. No olvidemos que las escenas están vinculadas entre si: la procesión de los bueyes cebados se dirige hacia el templo donde serán ofrecidos en sacrificio.

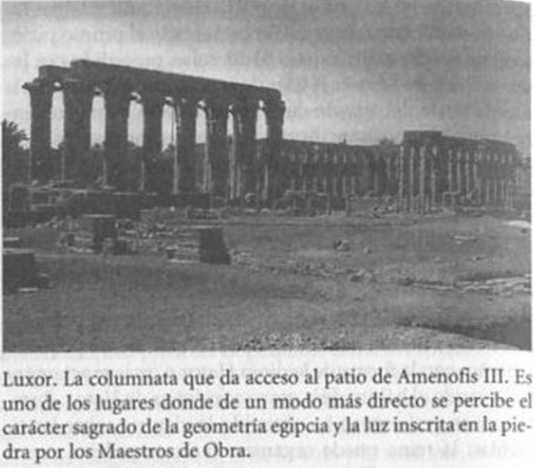

Para salir del patio, pasamos ante dos colosos de Ramsés II, muy deteriorados, que flanquean la puerta del pilón de Amenofis III (n.º 4 en el plano). En los zócalos de las estatuas, los enemigos del faraón vencidos y atados; contra la pierna derecha del faraón, su esposa Nefertari, de pequeño tamaño, con la forma de la diosa Hator o, más exactamente, llevando el hábito de la gran sacerdotisa de Hator. Puesto que su real esposo ha obtenido la victoria sobre las tinieblas, la reina puede organizar la fiesta y dejar que el júbilo se exprese. Tomemos una soberbia avenida de 52 m de largo, flanqueada por siete columnas (15,80 m de altura) a cada uno de los lados, que produce a la vez una impresión de elevación y de embudo (n.º 6 en el plano). Aquí se produce un cambio de eje evidente, como si el templo fuese de pronto devuelto a la línea recta. No se trata de torpeza ni de dificultad técnica no resuelta, sino de voluntad simbólica del Maestro de Obras. Pasamos por una «compuerta» y el camino cambia de naturaleza, pues el propio templo se vuelve distinto. Al este y al oeste, dos muros flanquean esta columnata, su ornamentación se debe a dos faraones, Tutankamón y Horemheb, que reinaron tras la «herejía» de Ajnatón y cantaron de nuevo la gloria del dios Amón. Hicieron también representar los episodios de la fiesta de la diosa Opet, durante la que las barcas de Amón, de Mut, de Khonsu y del faraón salen del templo de Karnak para dirigirse a Luxor por el Nilo. En la orilla, una imponente muchedumbre, con músicos y danzarines. Esta fiesta se celebra en el mundo exterior, en ella se admiten los profanos. Pero muy pronto las barcas sagradas entrarán en una parte del templo reservada a los iniciados. La gran columnata encarna, de modo monumental, el paso entre esos dos mundos.

Pero entremos en el segundo gran patio del templo, el de Amenofis III (52 m de ancho por 48 de largo, n.º 7 en el plano), que precede al templo cubierto. Está flanqueado en tres de sus lados por dos filas de columnas papiriformes, de capitel cerrado, sin duda las más hermosas de Egipto. Espacio al aire libre, es cierto, pero capiteles cerrados: todo está presente, nada se revela.

Aquí, nos impregnamos plenamente del poder de la vertical, de esos trazos de luz grabados en la piedra para permitirnos pasar de una visión material del mundo a una visión sagrada, y para prepararnos a los misterios del templo interior.

Este templo cubierto comienza, como es norma, por una sala de columnas, que en este caso son 32 (n.º 8 en el plano). Primera advertencia: esta parte del edificio está claramente diferenciada del resto, pues se construyó sobre una especie de plataforma. Su basamento, además, recibió un texto y una ornamentación particulares, a saben una procesión de personajes que simbolizan las provincias de Egipto. Por lo tanto, el país entero sirve de soporte a lo divino.

Tras la sala de columnas se abren varias pequeñas estancias; las más importantes de ellas son la sala de ofrendas, con cuatro columnas (n.º 10 en el plano), donde el faraón realiza los ritos de las ofrendas a Amón y a Min, y el santuario que albergaba la barca sagrada (n.º 11 en el plano), parte del templo modificada por Alejandro Magno, que se hizo representar en las paredes adorando a los dioses egipcios. El conquistador griego imitó las escenas en las que se ve al faraón Amenofis III en acción. Después de liberar a Egipto del yugo asirio, después de hacer que le coronaran rey en el oasis de Amón, Alejandro quiso llegar hasta Tebas y demostrar su piedad por la antigua religión, en el secreto de un templo cubierto. Extraña andadura que ilumina, tal vez, con nueva luz la aventura del conquistador cuyo poder temporal quedaba así, depositado como ofrenda a los pies de Amón.

A la izquierda de la capilla de la barca, encontramos dos capillas más; una (n.º12 en el plano) nos cuenta la coronación de Amenofis III mientras la otra evoca la concepción divina y el nacimiento del faraón (n.º 13). Las escenas se grabaron en el muro oeste, en un relieve tan fino —y degradado además— que son muy difíciles de descifrar.

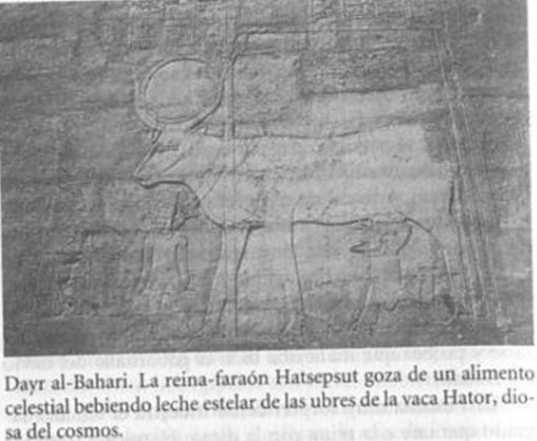

El faraón no intenta «demostrar» su nacimiento divino ni recoger los sufragios de la población. Su estatuto de jefe de Estado está establecido desde el inicio de los tiempos y nunca se ha cuestionado, puesto que incluso los griegos y los romanos se vieron obligados a convertirse, ritualmente, en faraones, para poder gobernar Egipto. Estamos en un templo cerrado, lejos de cualquier idea de propaganda. Lo que aquí se revela es el proceso de un nacimiento en su aspecto divino. Khnum, el alfarero con cabeza de carnero, moldea en su torno al faraón y su ka, su «doble» o, más exactamente, la energía inmortal que animará su cuerpo mortal. El futuro rey está potencialmente dispuesto a nacer. Pero falta que el dios Amón, habitando el cuerpo del rey Tutmosis IV, se una carnalmente con la reina Mutemuia (cuyo nombre significa «madre que está en la barca»). Thot anuncia a la reina el nacimiento de un hijo. Es conducida por unas divinidades hacia la cámara del nacimiento y recibe su ayuda durante el parto. Amón acoge a su hijo con gozo, mientras se le asegura mágicamente el más feliz destino. El niño y su ka son amamantados por Hator, como vaca celestial. Finalmente, el nuevo faraón sube al trono.

Ese sucinto resumen de un largo ritual, desarrollado también en Dayr al-Bahari en el templo de la reina Hatsepsut, es una exposición casi científica del modo como los dioses crean la vida y modelan un faraón destinado a ser «la luz de los vivos».

Más allá del santuario de la barca, hacia el sur, se halla el sanctasanctórum (nº 14 en el plano). Se compone de un vestíbulo con 12 columnas que preceden a tres capillas. En la del medio había un naos que contenía la estatua divina. Allí, como muestran los relieves, el faraón se encontraba con su padre Amón. Dos dioses le conducen hacia él: Horus, protector de la realeza, y Atum, el creador. Los ruidos de la gran fiesta se habían acallado, la exuberancia de la muchedumbre quedaba en el exterior, en lo más secreto del templo, el Padre se encarnaba en el Hijo, divinizando así la tierra de Egipto y ofreciéndole una fiesta ininterrumpida del espíritu.

El Museo de Luxor

Hay un lugar en Luxor que el visitante no debe perderse: el Museo Egiptológico. Inaugurado en 1975, es uno de los más ordenados y más agradables de visitar.

Se han elegido pocas obras, pero son casi todas excepcionales. Además, es posible moverse alrededor de las estatuas, descifrar las inscripciones, hay espacio suficiente para admirar lo que se exhibe: una extraordinaria cabeza de Sesostris III, de edad avanzada, grave, profundo; Hatsepsut celebrando la erección de sus dos obeliscos de Karnak, cubiertos de oro fino y que llegan al cielo; Amenofis II de pie en su carro, disparando el arco con tanto vigor que sus flechas atraviesan blancos de cobre; un «dúo» sorprendente, formado por el faraón Amenofis III y un impresionante Sobek, dios cocodrilo sentado en un trono; una estatua del gran arquitecto Amenhotep, hijo de Hapu.

La obra más espectacular que se conserva en el museo es una pared de 18 m por 4, reconstruida a partir de bloques de gres decorados, de la época de Ajnatón, que fueron encontrados en el noveno pilón de Karnak. Ajnatón era todavía Amenofis IV, no había fundado su nueva capital. Pero el «estilo amárnico» ya existía. Lo que se relata aquí, con notable frescura y espontaneidad, es la vida cotidiana, la de los obreros, los artesanos, los campesinos. Ajnatón, acompañado por su esposa Nefertiti, venera el disco solar, el dios Atón, que da al conjunto su significado sagrado. Los hombres pueden trabajar porque habita en ellos la luz de Atón.

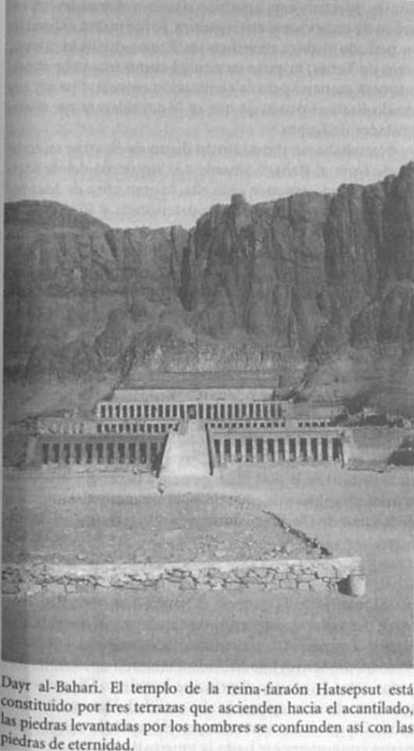

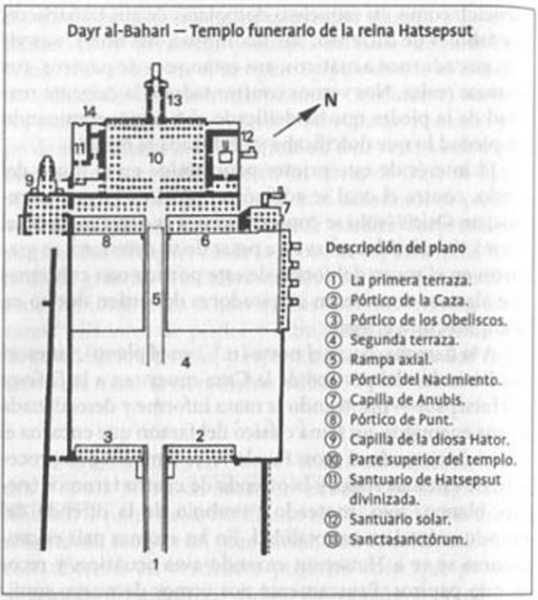

Dayr al-Bahari, «el sublime de los sublimes» según los textos egipcios, es la obra maestra de la reina Hatsepsut, la más célebre soberana de Egipto, que reinó en las Dos Tierras en la XVIII dinastía, de 1490 a 1468 a. J. C. Años de paz, de quietud, de tranquila felicidad. Egipto es poderoso y rico. Hatsepsut y su Maestro de Obras, el genial Senmut, se consagran a la creación de un edificio extraordinariamente original, tanto por su emplazamiento como por su Concepción. Dayr al-Bahari, «el convento del Norte», se encuentra en la orilla occidental del Nilo, frente a Karnak, en un gran anfiteatro natural dibujado por un acantilado perteneciente a la cadena líbica. Al sur, una montaña sagrada entre todas, la cima de Occidente, donde vela una diosa que acoge a los justos que mueren. En este lugar el sol brilla con rara intensidad. Todo resplandece con una blancura cegadora que, en pleno mediodía, hace que el templo se confunda con la montaña a la que se adosa. En realidad, el templo es montaña o, más exactamente, la montaña se ha hecho templo. Ésta fue la apuesta del Maestro de Obras: utilizar esta naturaleza salvaje, ingrata, para componer una obra tan llena de encanto mágico que se convierta en la sonrisa de una reina. El contraste es llamativo entre el reseco rigor del acantilado y el encanto mágico del templo. El paisaje se ha convertido en lugar santo. Las sucesivas terrazas, que caracterizan el edificio, están unidas entre si por una rampa, línea ascendente que refuerza la verticalidad del acantilado. Ascendemos hacia el interior de la montaña, iremos confundiéndonos poco a poco con la piedra de eternidad. Aquí la materia se hace consciente, sirve de relicario a los dioses y al alma de una reina. Esta montaña, como veremos, es también la de los muertos beatificados y las divinidades que velan por ellos. Nos encontraremos con el chacal Anubis y la vaca Hator, que ayudan a los justos a pasar al otro lado del espejo de la montaña.

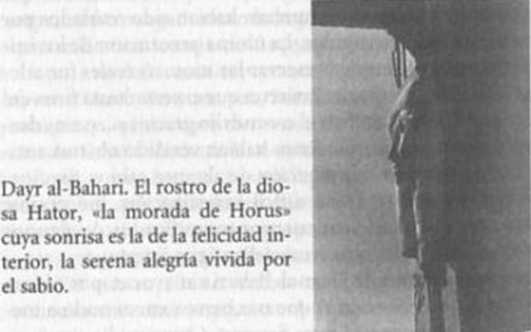

El paraje entero, por otra parte, está consagrado a Hator. Aunque la diosa se encarne en el cuerpo de una vaca, no olvidemos que es, ante todo, de naturaleza cósmica y que brilla entre las estrellas.

Ella es quien, en la montaña de Occidente, acoge en el ocaso a los seres de luz. Ninguna claridad puede compararse a la de Dayr al-Bahari. Abrumadora, casi insoportable en los atrios del templo, se suavizará paulatinamente hasta los santuarios de la terraza superior, tal vez para que presintamos que la muerte es también luz.

Nada concreto sabemos sobre el paraje de Dayr al-Bahari antes del reinado del rey Mentuhotep (Imperio Medio, XI din., hacia 2050 a. J. C.). Cinco siglos antes de Hatsepsut, aquel faraón quedó encantado ante unos lugares de inhóspita apariencia y decidió construir allí su templo funerario. Mentuhotep, apodado a veces «el grande», es un faraón de excepcional envergadura. Él fue quien, al final de un período turbio, reunificó un Egipto dividido. Originario de Tebas, impuso su ciudad como una urbe desde entonces esencial para la civilización egipcia. Fue un rey amado hasta el punto de que se le considerara un nuevo fundador de Egipto.

Necesitaba un monumento digno de él, y fue su templo de Dayr al-Bahari. Situada a la izquierda del de Hatsepsut, cuando estamos ante ella, la gran obra de Mentuhotep está por desgracia muy deteriorada y sus vestigios sólo interesan a los especialistas.

La estructura del templo era especialmente interesante: un patio con árboles del que salía una rampa que desembocaba en un vasto zócalo sobre el que se levantaba una pirámide. Tras ella, una sepultura excavada en la roca de modo que el templo propiamente dicho tenía a la pirámide como sanctasanctórum, protegiendo un tipo de sepultura en la montaña, que conocemos en Asuán para algunos particulares, pero que podemos encontrar sobre todo, en distintas formas en el Valle de los Reyes.

Un detalle significativo: aunque la tumba estuviera excavada en la roca, el sarcófago real quedaba exactamente en la vertical de la pirámide, que era a la vez el símbolo de la primera colina que emergió en el amanecer del mundo y de la cima de Occidente, que protegía el descanso del difunto.

* * *

El marido de Hatsepsut, el faraón Tutmosis II, murió joven. La reina se convirtió en regente del reino; el futuro faraón, Tutmosis III, era entonces sólo un niño. Los historiadores modernos han hablado a menudo de terribles disputas entre la reina y el príncipe heredero. Digamos que son fruto de su imaginación. En realidad, Hatsepsut y Tutmosis III, que iba a convertirse en el Napoleón egipcio, reinaron conjuntamente hasta la muerte de la reina.

Hatsepsut es profundamente pacifista. Venera a Hator, la señora de la Alegría. La reina define sus intenciones con sus distintos nombres: «La primera de las nobles», «La que besa a Amón», «Poderosa en fuerza de vidas», «Verdeante en años», «Divina en apariciones». Dayr al-Bahari será el paraje donde pueda expresar la plenitud de un reinado armonioso. Fiel al pasado, se inspira en el monumento precedente, el de Mentuhotep; también ella construye un templo en terraza, también ella traza una línea ascendente hacia el corazón de la montaña. Pero Hatsepsut no hace erigir pirámide alguna, pues la propia montaña será su pirámide natural.

Para señalar el interés que sentía por su templo de Dayr al-Bahari, Hatsepsut orienta su tumba del Valle de los Reyes de un modo muy preciso: en efecto, su eje principal está en la dirección del «Sublime de los sublimes», del templo de luz.

Dada la perfección de su templo, la fama de Hatsepsut perduró muchos siglos después de su muerte. Se acudía en peregrinación a Dayr al-Bahari y, durante mucho tiempo, la reina fue considerada como una gran soberana que procuró la felicidad a su pueblo. Aunque Dayr al-Bahari sea ante todo la coronación artística del reinado de Hatsepsut, ya hemos visto que no debíamos desdeñar el ejemplo de Mentuhotep; existe un tercer personaje que puebla el paraje con su presencia, Tutmosis III en persona. En 1962 se descubrieron vestigios de su templo entre el de Mentuhotep y el de Hatsepsut. La reina y su ilustre sucesor quedaban así reunidos por toda la eternidad.

Senmut (o Senenmut), cuyo nombre significa que vivía en fraternidad con la Gran Madre que protege a Egipto, fue el Maestro de Obras de la reina Hatsepsut. Algunos consideran que se convirtió en su amante y que, a veces formaron una pareja escandalosa para numerosos altos funcionarios sujetos a una rígida etiqueta. Lo cierto es que no tenemos prueba alguna de ello. Sabemos simplemente que Senmut, intendente de los dominios de Amón. Maestro de Obras que ejercía su talento en Karnak y Dayr al-Bahari, fue el personaje principal del reino después de la reina. No es raro en el antiguo Egipto, donde el artesano ocupaba una situación excepcional. Confidente, consejero, escriba de alto rango, Senmut dirigía un pequeño grupo de especialistas muy cualificados. Una «cuenta de explotación» nos hace saber que en las obras de Dayr al-Bahari sólo había dieciséis carpinteros, diez talladores de piedra y veinte grabadores. La cosa puede parecer sorprendente, pero así fue siempre, desde la época de las pirámides hasta la de las grandes catedrales medievales. Y es que, no debemos confundir a los denominados «peones» con los escultores, talladores de piedra y dibujantes que recibían una larga iniciación técnica y espiritual antes de poder transformar la materia en radiante belleza.

* * *

En la actualidad, en Dayr al-Bahari sólo quedan la piedra y el sol. Nos toca hacer un esfuerzo de imaginación. Antaño, la reina había fertilizado el desierto. Había creado delante del templo un gran jardín con árboles, adornado con albercas, un verdadero pequeño edén que precedía al templo propiamente dicho. Este sueño de verdor ha desaparecido. Para recibimos sólo subsiste un león, que marca el inicio de la gran rampa. Antaño era la simbólica desembocadura de una avenida de esfinges y frente a él se hallaba su compañero. Ambos leones se encargaban de velar por el templo y de impedir que los seres impuros siguieran adelante. Son ayer y mañana, conocen el pasado y el porvenir. Encarnan también las montañas del Oriente y del Occidente, las dos columnas del mundo en medio de las cuales pasa el iniciado. Con los ojos siempre abiertos, sin dormir nunca, esos leones son la vigilancia misma.

En Dayr al-Bahari no dejaremos de subir, pasar de una terraza a otra. Sólo subsiste, pues, el corazón del templo, lo esencial, como un esqueleto despojado de sus tamariscos, sus árboles de incienso, sus sicomoros, sus flores, sus viñas, sus adornos acuáticos, sus estanques de papiros, sus estatuas reales. Nos vemos confrontados a la exigente realidad de la piedra que ha deificado el tiempo, eliminando sin piedad lo que dulcificaba y hechizaba la mirada.

El interés de este primer patio reside en el muro del fondo, contra el cual se edificó un pórtico. En sus extremos, un Osiris (sólo se conserva uno, a la derecha, hacia el norte). Admirables relieves, a pesar de su deterioro, se grabaron en el muro del fondo de este pórtico con columnas que algunos consideran inspiradoras del orden dórico en la arquitectura griega.