Un palmeral a unos treinta kilómetros al sur de El Cairo. Algunos restos de antiguas piedras, una esfinge de alabastro con enigmática sonrisa y que parece velar sobre la nada, un coloso tendido de Ramsés II prisionero de un edificio moderno: eso es todo lo que subsiste de la primera capital de Egipto, la poderosa Menfis, uno de los mayores centros religiosos y administrativos del mundo antiguo.

El nombre de Menfis procede del egipcio Men-nefer, «la perfección es estable», nombre de la pirámide del faraón Pepi I (Imperio Antiguo). La ciudad era conocida también como «el muro blanco», en recuerdo del primer recinto de Menes, «la balanza de las dos tierras» y «la vida de las dos tierras», pues era el punto de equilibrio y de conjunción entre el Delta y el Valle, entre el Alto y el Bajo Egipto.

El gran templo de Ptah, joya arquitectónica de Menfis, ha desaparecido. Sin embargo, ha conseguido transmitir un nombre célebre en el mundo entero: el templo se llamaba, en efecto, Hut-ka-Ptah, «el santuario de la energía del dios Ptah», palabra que produjo aiguptos en griego y, finalmente, Egipto.

Menfis fue fundada por Menes, «el Estable», el faraón que unificó los dos países. Su emplazamiento estaba particularmente bien elegido Ocupando una posición estratégica, Menfis estaba rodeada de tierras muy ricas. En el Imperio Antiguo la ciudad conoció un gran desarrollo; encarna realmente el poderío de esa época en la que la civilización faraónica, en su primer vigor y juventud, vive una edad de oro que será considerada un modelo por las generaciones posteriores.

Menfis era la sede del dios Ptah, extraña figura desprovista de bóveda del cráneo y envuelta en un sudario. Pero esa fúnebre apariencia es una muerte que oculta la vida: Ptah creó el mundo con el Verbo y dirigió la mano de los artesanos para introducir la vida en la materia inerte. Dios secreto, era el patrono de los Maestros de Obra y los orfebres encargados de trabajar el oro, considerado como la carne de los dioses. Cualquier artesano digno de ese nombre pasaba por una «escuela» menfita para descubrir las reglas de su arte.

Además de sus célebres talleres, Menfis tenía otros puntos fuertes, en especial un puerto, un arsenal y una fábrica de armas. En Menfis se construían también barcos. Por lo demás, ésta es la razón de que la importancia económica de la ciudad perdurase a lo largo de toda la historia egipcia. Los sucesivos invasores, etíopes, asirios, persas, griegos, romanos, sabían que para someter Egipto era preciso apoderarse de Menfis.

Ramsés II se interesó mucho por Menfis, tanto más cuanto uno de sus hijos, Khaemuase, fue su sumo sacerdote. Apasionado por la arqueología, erudito y mago, Khaemuase exploraba incansablemente la necrópolis menfita y hacía restaurar monumentos que amenazaban ruina.

Mientras la otra gran ciudad de Egipto, Tebas, la única capaz de rivalizar con Menfis, se mantuvo estrictamente egipcia, la primera capital de los faraones se abrió de buena gana a las influencias extranjeras a partir del Imperio Nuevo. Todos los viajeros extranjeros van a Menfis. Se comercia mucho: griegos, asiáticos, judíos se instalan en ella. Algunos dioses extranjeros tienen incluso su lugar de culto. Se trataba pues de una ciudad cosmopolita, donde las razas se mezclaban, donde Oriente palpitaba en un torbellino de colores y ruidos.

Después de la fundación de Alejandría en el siglo III a. J. C., comienza el declive de Menfis. Alejandría nunca será una verdadera ciudad egipcia. Está en el lindero del país, a orillas del mar, pero poco a poco va agrupando las actividades que forjaban la riqueza de la vieja ciudad de los faraones. Menfis conservará su estatuto de centro religioso pero perderá su importancia económica.

Fueron los cristianos y los árabes quienes destruyeron Menfis. En el siglo IV d. J. C., alentados por el edicto de Teodosio, algunos cristianos fueron presa de un furor fanático contra el pasado faraónico. En lugar de limitarse a transformar en iglesias los antiguos templos, destruyeron numerosos edificios. Esta prueba, sin embargo, habría podido ser parcialmente superada si los árabes no hubiesen invadido el país. Para construir lo que iba a convertirse en El Cairo, aniquilaron los vestigios de Menfis, utilizándola como cantera, desmontando piedra a piedra los monumentos. Además, en la época de los mamelucos, el descuido administrativo fue tal que el notable sistema de canales, creado por Menes, se degradó de un modo irremediable. Con la ruptura de los diques que protegían los últimos vestigios de la antigua capital, llegó la muerte definitiva de Menfis. El propio emplazamiento de la «vida de las dos tierras» desapareció de la memoria de los hombres y sólo fue identificado a comienzos del siglo XIX.

Menfis ha desaparecido; sin embargo, permanece lo esencial: su inmensa necrópolis, esos prestigiosos parajes que se llaman Gizeh y Saqqara, un territorio que se extiende a lo largo de 50 Km por la orilla izquierda del Nilo. Cuando escribimos «necrópolis» podría creerse que la muerte ha vencido a la vida. Pero, para los egipcios, no hay realmente tumba, sepultura, cementerio, aunque hoy nos veamos obligados a emplear estos términos para que se nos comprenda. La tumba es la «morada de eternidad». Sólo ella puede durar y superar la prueba del tiempo. Menfis la poderosa, la brillante ciudad, ha desaparecido. Pero su necrópolis, su inmensa ciudad de los muertos donde reina otra vida, ha subsistido. Ahora dirigiremos nuestros pasos hacia ese universo, «dando camino a nuestros pies», como dicen los textos egipcios.[7]

Comenzaremos nuestra exploración de la necrópolis menfita por el paraje de Saqqara. Habitualmente los turistas empiezan por el de las pirámides. Pero mejor será seguir un orden cronológico: Saqqara es la pirámide escalonada, que data de la III dinastía mientras que las pirámides de Gizeh datan de la IV dinastía.

Saqqara se halla al sur de El Cairo, en la orilla oeste del Nilo, en el emplazamiento de un arrabal de la antigua Menfís consagrado al dios Sokaris. La aldea dio su nombre a una vasta necrópolis, de casi 8 km de largo. Aquí, al borde de la llanura líbica, está el reino del desierto. Es la tierra sagrada que domina el Valle del Nilo. Es posible encontrar aún el silencio y la soledad en Saqqara, menos desfigurada por el turismo que la llanura de las pirámides. Sokaris, el dios de los espacios subterráneos, vela por unos monumentos de todas las épocas cuyo florón más importante es la extraordinaria pirámide escalonada, el primer gran edificio de piedra de la arquitectura egipcia.

En Saqqara se excavaron las tumbas de los faraones de la I dinastía, con superestructuras de ladrillo crudo y una austera ornamentación exterior en «fachada de palacio».

Egipto nace, Egipto va tomando forma. Sus primeros soberanos quieren descansar en la paz del desierto, protegidos de la inundación.

Fruto de una larga paciencia y de muchos años de preparación, el genio se expresa en la invención de la forma piramidal. Desde la III hasta la XIIII dinastía, los reyes construyen pirámides en Saqqara, pero la mayoría están muy destrozadas.

Aunque Saqqara se identifique con el Imperio Antiguo, conviene advertir que la necrópolis más antigua de Egipto nunca estuvo abandonada. Vestigios de los imperios Medio y Nuevo, pozos funerarios de la época persa, tumbas tolemaicas y Serapeum demuestran que Saqqara, como todos los grandes parajes egipcios, fue un lugar en perpetua actividad. Hoy prosiguen las excavaciones que a menudo consiguen interesantes descubrimientos, como el de las catacumbas de ibis, pájaros sagrados del dios Thot, el protector de los escribas. Pero se sigue buscando la tumba de Imhotep, el creador de la pirámide y el primer gran Maestro de Obra del Antiguo Egipto.

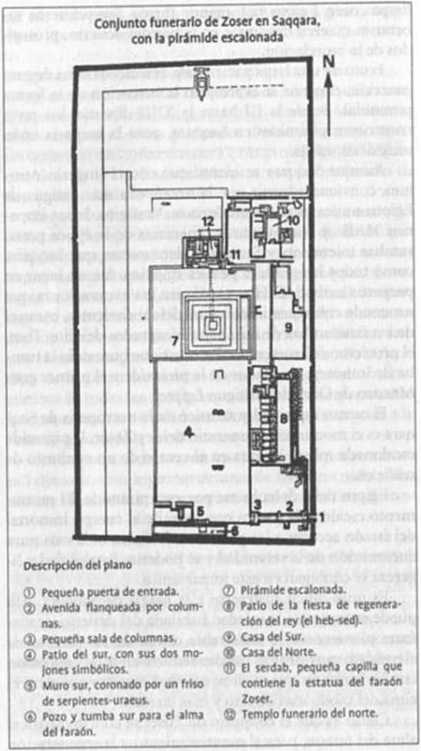

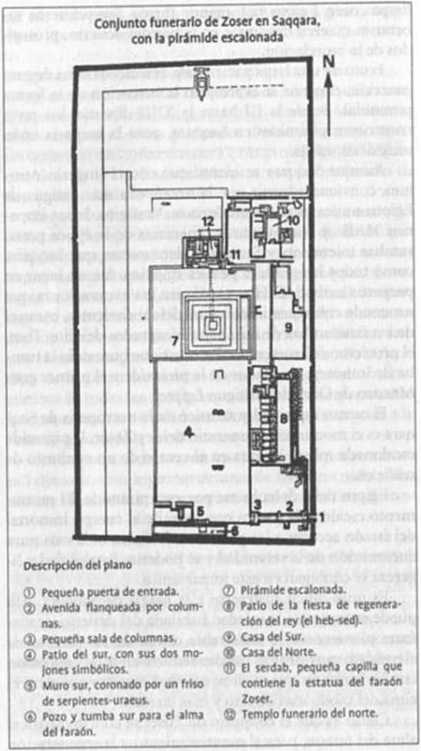

El centro espiritual y artístico de la necrópolis de Saqqara es el monumento funerario del rey Zoser, la pirámide I escalonada que se levanta en el centro de un conjunto de edificios.

Egipto debe descubrirse por esta pirámide. El monumento escalera de piedra que permite al cuerpo inmortal del faraón acceder a los paraísos celestiales, es la más pura encarnación de la serenidad y el poderío. Estabilidad y ligereza se conjugan en esta forma única.

Es muy difícil sustraerse a la magia de Saqqara. Allí puede encontrarse la soledad habitada del desierto, se disfruta plenamente la inalterable calma de las piedras de eternidad; muy pronto puedes sentirte en total comunión con los hombres que crearon esa obra maestra que eleva el alma del modo más directo y más intenso.

Cierto es que el conjunto de Zoser se concibió para el alma del faraón, para el mantenimiento y la regeneración de su energía espiritual. Egipto afirma aquí su fe en un principio creador, en un soberano arquitecto de los mundos cuyo representante en la Tierra es el faraón. Y está en juego la suerte de todo el pueblo egipcio, pues el rey no vive la felicidad del más allá para si mismo sino para todos sus súbditos.

Conviene dedicar a Saqqara el mayor tiempo posible, incluso en un viaje corto. No hay relieves, no hay ninguna de esas encantadoras imágenes que se descubrirán en otros lugares, no hay adorno que seduzca la mirada: sólo piedra, la pirámide y sus anexos, la arena del desierto. Pero es también el Egipto en su verdad primigenia, en su grandeza original, que se percibe en Saqqara mejor que en cualquier otra parte. Este paraje es la clave de todo el arte egipcio. Empapándose de él, se percibe que el sentido de lo colosal no era un desafío técnico ni una voluntad de competición, sino una necesidad interior, una visión arquitectónica que fue posible por la estructura de un Estado servidor de lo divino.

Dos hombres excepcionales fueron el origen de Saqqara: Zoser, faraón de la III dinastía, que reinó de 2624 a 2605 a. J. C., y su Maestro de Obra, primer ministro, médico y mago, Imhotep. El nombre de Zoser significa «Sagrado» (se llama también: «Más divino que el cuerpo de los dioses»); el de Imhotep: «El que viene en paz». Sumo sacerdote de Ra en Heliópolis, es decir representante de la más alta función religiosa del país después de la del faraón, Imhotep es uno de esos genios característicos del Imperio Antiguo que nunca separan el espíritu de las manos, lo material de lo espiritual. Conoce el funcionamiento del Estado y su Administración en sus menores detalles, organiza las obras públicas, pone la economía al servicio de la arquitectura sagrada. Para los egipcios de todas las épocas, Imhotep será el prototipo del sabio. La tradición considera que inventó el arte de construir con piedras sillares. Los griegos le convirtieron en dios, identificándole con su Asklepios. En la época tardía, se pedía a Imhotep que curara las enfermedades e hiciera milagros. Está presente, junto a otro Maestro de Obra, en un pequeño santuario de iniciación, en la terraza superior del templo de Dayr al-Bahari. Hijo del dios Ptah de Menfis, Imhotep era «el conocido del rey, encargado de los forjadores de jarros, de los escultores, el maestro de los maestros en toda clase de venerables piedras: colocó su recuerdo entre los hombres y su amor entre los dioses». A este magnífico texto debe añadírsele la más conmovedora inscripción, que se encontró en el zócalo de una estatua. Pobre vestigio, aparentemente; pero qué gozo y qué sorpresa descubrir en él el nombre de Imhotep, con estas precisiones: «El canciller del rey del Bajo Egipto, el primero después del rey del Alto Egipto, administrador del gran palacio, noble hereditario, sumo sacerdote de Heliópolis, Imhotep, Maestro de Obra, escultor, fabricante de jarros de piedra». Junto al nombre de Imhotep, el de Zoser: los dos compañeros de camino quedaban así asociados para siempre y una modesta piedra, con un cortísimo texto jeroglífico, lograba que su recuerdo arraigara definitivamente en la memoria de los hombres.

Durante el Imperio Nuevo, numerosos peregrinos acudían a meditar a esos lugares. Se decía que el cielo estaba en ese monumento, que se podían conocer los secretos del más allá contemplando la pirámide y el conjunto funerario de Zoser. Se invocaba a Zoser, el justo, se le pedía una larga vida, se le rogaba que hiciera salir el sol en los corazones como salía en su templo.

La pirámide es el centro simbólico de un vasto conjunto monumental contenido en el interior de un recinto. Está casi en el centro de un rectángulo (555 x 278 m). De una altura de algo más de 60 m, la pirámide está formada por seis enormes peldaños, una escalera hacia el cielo. Aunque el monumento, a pesar de la degradación, ha resistido bien el paso del tiempo, no ocurre lo mismo con los distintos edificios que completan el conjunto funerario. Se han efectuado numerosas restauraciones, en gran parte debidas al arquitecto J.-P. Lauer, sin que faltaran las voces contra unas restituciones a veces hipotéticas.

La característica del conjunto de Zoser es que la arquitectura está concebida para la circulación de la energía espiritual. Por eso se habla de «trampantojos», de edificios «ficticios» que debieran estar vacíos cuando están llenos o se han excavado habitaciones demasiado minúsculas para los vivos; en realidad, no se trata de efectos visuales, de engañar la mirada, sino de abrir la buena, la del Ka, personificación de la energía creadora que subsiste más allá de la muerte. Al conseguir penetrar en el recinto de Zoser, pasamos de la apariencia a lo real.

A menudo se ha escrito y repetido como consecuencia de una hipótesis arquitectónica, que la pirámide escalonada es fruto de una larga sucesión de tanteos. El Maestro de Obra, Imhotep en ese caso, no habría sabido, realmente, lo que iba a hacer y habría cambiado varias veces de proyecto en el camino. La idea podría considerarse tratándose de la construcción de un edificio moderno, pero en modo alguno de un edificio egipcio de tanta importancia. A veces nos cuesta percibir las intenciones simbólicas del Maestro de Obra; no se trata de que él tanteara o construyera al azar, sino de que nosotros hacemos preguntas. Atribuirle nuestra ignorancia sería una gran vanidad.

* * *

El área sagrada de Zoser —aproximadamente 15 hectáreas— estaba protegida por un recinto que imitaba una fortificación, con bastiones, partes entrantes y salientes, las reconstrucciones se efectuaron con piedras originales. Nos hallamos ante la fachada de un palacio primitivo, motivo tradicional que encontraremos en los sarcófagos del Imperio Medio, «castillos del alma» reducidos que necesitan, también ellos, una protección eficaz contra las fuerzas nocivas. La construcción de este muro en piedra calcárea de gran calidad, procedente de las canteras de Turah, fue especialmente escrupulosa. En su origen, tenía unos diez metros de altura. La cima de la pirámide escalonada emergía por encima del muro, mientras que los monumentos interiores permanecían ocultos.

No era fácil entrar en el interior del dominio de Zoser. En los cuatro lados del recinto, catorce puertas cerradas. En apariencia son aberturas. Están tapiadas. En realidad, hay una única entrada posible, como en cualquier laberinto. Y ésta, situada en la esquina sudeste, era muy estrecha (n.º 1 en el plano). Aquí todas las puertas son de piedra. Esa entrada única estaba siempre abierta, pues sólo el alma del justo podía franquear sin riesgo el recinto mágico. Pasada la entrada, se descubre una columnata (n.º 2 del plano) formada por dos hileras de columnas. El paso sigue siendo muy estrecho. Es el exiguo camino que lleva a lo divino. La avenida, cubierta antaño de losas de piedra, desemboca en una sala con ocho columnas cuyo techo era claramente más bajo que el de la avenida, como si fuera preciso rebajarse antes de alcanzar los misterios, mostrarse humilde antes de ser enaltecido por la iniciación. Las columnas de esta sala estaban pintadas de rojo, el color del poder. Representan tallos de cañas que, una vez petrificadas, mantenían el poder vertical del vegetal que se eleva hacia la luz. En esta pequeña sala se celebraban ritos de purificación. Se sale de ella por una puerta perpetuamente abierta y se desemboca en el gran patio del sur (n.º 4 del plano) en cuyo extremo se levanta la pirámide escalonada (n. 7 del plano). El primer detalle sorprendente, en el muro de este patio, frente a la pirámide, es un friso de serpientes-uraeus (n.º 5 del plano) que simbolizan la purificación por el fuego. Estos reptiles, que suelen verse en la frente de los faraones y forman una especie de tercer ojo, se encargan de destruir con las llamas a quienes impiden la difusión de la luz.

En el eje central del gran patio subsisten dos mojones. Simbolizan los extremos sur y norte de Egipto. El faraón llevaba a cabo una carrera ritual del uno al otro y viceversa, significando así su toma de posesión de las Dos Tierras convirtiéndose en responsable ante los dioses. Señalaba su voluntad de mantener el movimiento vital mediante ese vaivén entre los dos polos esenciales de la vida.

Antes del muro de las cobras, en el grosor del recinto, se abre un impresionante pozo que conduce a una tumba (n. 6 en el plano). Al fondo, un panteón y algunos aposentos funerarios donde se representa al dios Zoser en actitudes rituales destinadas a su regeneración. Se trata, por tanto, de una tumba del faraón, la del sur, mientras que la del norte se halla bajo la pirámide escalonada. Los arqueólogos estimaron que esa tumba sur fue desvalijada por Hijos ladrones. Pero muy probablemente, siempre estuvo vacía, puesto que su función consistía en albergar el cuerpo invisible del rey, mientras la tumba del norte albergaba su cuerpo de carne, momificado. Esa doble tumba era también la del faraón simbólicamente desdoblado, como rey del Bajo Egipto a) norte y rey del Alto Egipto al sur.

* * *

Dirijámonos ahora hacia la propia pirámide escalonada. Tiene dos funciones principales: vinculo entre el cielo y la tierra y protección de los aposentos funerarios del rey. Construir una forma piramidal supone pensar que el universo está ordenado, que responde a cierta arquitectura por la que el alma puede trepar, en la que se hace capaz de orientarse: para los antiguos egipcios, la tierra debía levantarse hacia el cielo y el cielo estar presente en la tierra. La pirámide es el símbolo perfecto de este vínculo entre los mundos.

Debajo de esta pirámide, la primera en su género, una de las más nobles creaciones nunca concebidas por un espíritu humano, reposan el faraón Zoser y su familia. Lamentablemente, esta parte subterránea no es accesible a los visitantes. Un complejo dispositivo se centra en torno a un gran pozo de más de 28 m de profundidad, al fondo del cual se halla la tumba del faraón, semejante al centro de una rueda cuyos radios son las demás capillas. En este panteón de granito sólo se encontró un modestísimo vestigio de la momia de Zoser, un fragmento de pie.

Paneles de loza azul, que evocan el cielo bajo tierra, decoraban ese dominio de las tinieblas. En ellos se veía a Zoser realizando la carrera ritual de la fiesta-sed, con sus insignias de poder, la misma carrera que su espíritu seguía realizando en el gran patio al aire libre. El faraón desempeñaba de este modo su papel esencial, el de fundador de templo: Zoser creaba un templo en el Alto Egipto, el otro en el Bajo Egipto, resumiendo así todas las fundaciones sagradas de las que se encargaba en el doble país.

Un faraón nunca está solo. Zoser está en el centro de su familia. Alrededor de su sepultura, tumbas de reinas e hijos reales. La familia real, modelo de todas las demás familias, se ha reunido para el viaje al más allá.

Dos galerías de este espacio subterráneo eran almacenes que contenían más de 40000 recipientes, vasijas, copas, boles, platos, etc., de distintos materiales, como el alabastro, la diorita, el esquisto. Se trata de una fabulosa vajilla para la eternidad, destinada a los grandes banquetes celestiales a los que eran invitados los justos. Entre estos objetos, algunos de los cuales llevan los nombres de los faraones de las dos primeras dinastías, hay uno especialmente enigmático: un cuenco de pórfiro con el nombre de Narmer, un rey anterior a la historia, al que se cree que debe identificarse como Menes, el fundador del Egipto unificado. Sea como fuere, Zoser rendía un homenaje religioso y mágico a los soberanos que le habían precedido, invitándolos a una suntuosa comida.

A la derecha de la pirámide, cuando nos situamos frente a ella, se halla un conjunto simbólico muy particular (n.º 8 en el plano), que se prolonga en la «Casa del Sur» (n.º 9 en el plano) y en la «Casa del Norte» (n.º 10 en el plano). La parte este del conjunto funerario comprende tres patios y una columnata, colocada ante el primero de ellos, el patio llamado del «hebsed».

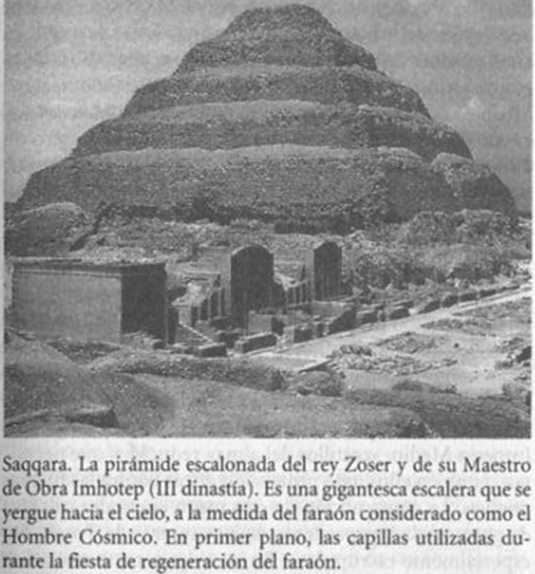

Para llegar hasta él, era preciso seguir un tortuoso camino, una especie de laberinto. Hoy se pasa ante tres columnas acanaladas, vestigios de un santuario de forma rectangular, luego, dirigiéndonos hacia el sur, nos vemos obligados a girar en ángulo recto. En este punto del paso, el muro describe un cuarto de círculo, perfectamente ejecutado. Llegamos al sur de un patio longitudinal, flanqueado por pequeñas capillas. Allí se reunían los dioses del Norte y del Sur durante la gran fiesta del Heb-Sed, cuya celebración permitía al faraón, tras unos treinta años de reinado, recuperar el vigor espiritual y físico disminuido por el ejercicio del poder y el peso de las responsabilidades. Las divinidades acudían desde todas las provincias de Egipto; sus efigies eran instaladas en pabellones de fiesta con armazón de madera, fácilmente desmontables, que aquí se hacen inmutables gracias a la piedra. Y es que Zoser celebra su fiesta-sed del más allá, su regeneración permanente. Los aspectos materiales de las divinidades han desaparecido, su potencia espiritual permanece. Al sur del patio se levanta un estrado provisto de dos pequeñas escaleras. Allí se mantenía el faraón, desdoblado en el faraón del Bajo Egipto, que llevaba la corona roja, y el faraón del Alto Egipto, que llevaba la corona blanca. Nutrido y regenerado por los dioses, el ka del rey acumulaba poder para hacer vivir Egipto. Gracias a la creación de Saqqara, el mismo rito se reproducía en el más allá.

El objetivo principal del conjunto funerario de Zoser era hacerla fiesta. Una fiesta del alma, de la energía del espíritu, una fiesta que reunía a las divinidades dispersas, que hacía de la vida eterna una perpetua regeneración.

A los dos aspectos de la realeza corresponden las dos «casas» del Sur y del Norte (en n.º 9 y 10 en el plano) que se hallan al norte del patio de la pirámide y en el flanco derecho (este) de la pirámide escalonada. Estos dos edificios representaban la administración sagrada del doble país; albergaban unas salas correspondientes al doble gobierno de Egipto, a su doble Tesoro. Cuatro columnas adornaban la fachada de la Casa del Sur, tres la de la Casa del Norte.

Una extraordinaria sorpresa nos aguarda en la cara norte de la pirámide escalonada, ante el templo funerario (n.º 12 en el plano). Descubrimos una pequeña habitación cerrada (n.º 11) que presenta sin embargo dos orificios cilíndricos. Con un gesto espontáneo, nos acercamos y miramos al interior. Se siente entonces una emoción de prodigiosa intensidad que nos retiene largo rato. Vemos en el serdab (término técnico que designa la minúscula capilla) al propio rey Zoser. Él es la primera piedra, la piedra angular y el guardián de su pirámide. Su rostro expresa una gran severidad, casi hosco, parece intratable. Los ojos de cristal de roca han sido arrancados, pero la expresión sigue siendo tan potente que encarna a las mil maravillas la nobleza de la función faraónica. Los pómulos son prominentes, los labios gruesos. Zoser lleva la túnica ritual de la fiesta-sed, que recuerda la blanca vestidura de Osiris. Tiene el brazo derecho sobre el pecho, con el puño cerrado; la mano izquierda se posa, abierta, en su muslo. Una larga barba postiza adorna el mentón. Y por los orificios practicados en su serdab, Zoser sigue observando Saqqara, Egipto, el mundo.

La estatua de este serdab es sólo una copia en escayola del original que se conserva en el Museo de El Cairo. Era necesario preservar del mejor modo posible la primera gran estatua real de piedra. Pero era esencial que Zoser, aun en forma de copia, de un «doble», estuviera presente para que nuestra mirada se cruce con la de ese personaje inmenso que, con toda evidencia, conocía los secretos de este mundo y del otro.

Este encuentro con Zoser es el punto culminante de nuestra exploración de Saqqara. Ciertamente, podemos seguir vagabundeando por las ruinas, observando un determinado detalle arquitectónico, admirando determinada columna, contemplando la pirámide, pero siempre volveremos a Zoser. Su mirada se ha clavado en nosotros. Su estatua está viva, pues fue animada por los ritos y sigue siéndolo por la fiesta silenciosa e impalpable que se desarrolla en ese lugar donde sopla el espíritu del Antiguo Egipto.

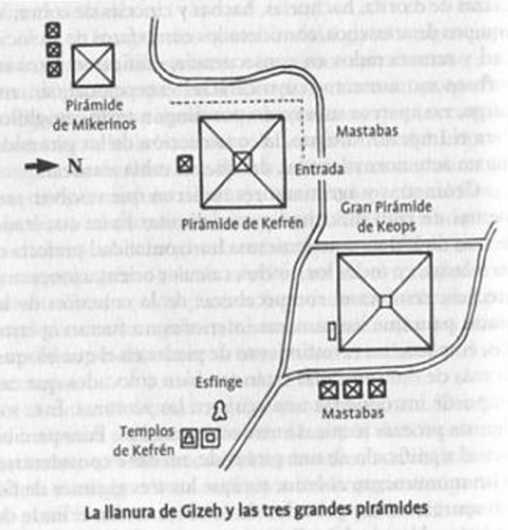

El itinerario que debemos seguir nos lleva ahora hacia la llanura de Gizeh, donde se levantan las tres famosas pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos. Descubriremos luego las tumbas de nobles que formaban parte de la corte real, sepulturas que han recibido el nombre técnico de mastabas. Concluiremos luego nuestro itinerario, en la necrópolis menfita, por el Serapeum, el monumento más importante de las épocas posteriores.

Aunque este trayecto tiene la ventaja de respetar la cronología,[8] el simbolismo y la evolución del arte egipcio, lamentablemente no es muy práctico para el viajero que se encuentra allí. La llanura de Gizeh, en efecto, es un paraje aparte que se visita por su propio interés. Cuando se está en Saqqara, en cambio, es fácil visitar el conjunto funerario de Zoser, varias mastabas, y el Serapeum. Los viajeros exigentes podrán seguir el orden correcto partiendo de la pirámide escalonada, en Saqqara, yendo luego a las pirámides de Gizeh, regresando más tarde a Saqqara para visitar las mastabas y el Serapeum. Aquéllos que carezcan de tiempo tendrán que resignarse a ver Gizeh aparte y luego las innumerables riquezas de Saqqara. Encontrarán sin dificultades las partes del libro que se refieren al paraje visitado.

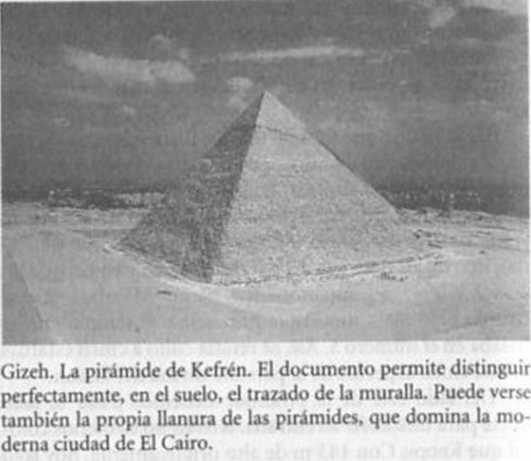

Las tres pirámides de la llanura de Gizeh son una de las siete maravillas del mundo. Pero hay que jugar limpio; ese admirable paraje, uno de los más fabulosos de la historia humana, está hoy parcialmente desfigurado por un penoso mercantilismo. La visión de las pirámides de Gizeh debe merecerse. Si se llega de El Cairo por la «carretera de las pirámides», se descubrirán poco a poco los triángulos de piedra que, aumentando de tamaño a medida que nos acercamos, acabarán ocultando todo lo demás. Todo lo demás, es decir los atascos, el ruido, las construcciones modernas. Mil veces te interpelan los arrieros, los camelleros, los vendedores de antigüedades falsas, los vendedores de falsos recuerdos, cuando desearías estar solo ante los gigantes de piedra que te aplastan con su potencia y reducen a muy poco esa humanidad en exceso hormigueante de la que formamos parte.

Lo ideal, claro está, es ir a Gizeh al amanecer o al ocaso. La muchedumbre se habrá marchado, los vendedores del templo habrán desaparecido. Se puede caminar libremente, recuperar la paz que debería reinar en esos lugares, saborear los juegos de la luz y de la piedra. Pero no es posible a esas horas obtener la banal entrada que permite acceder al interior de las pirámides de Keops y Kefrén o visitar el templo de granito. Y sin embargo, esa peregrinación es indispensable.

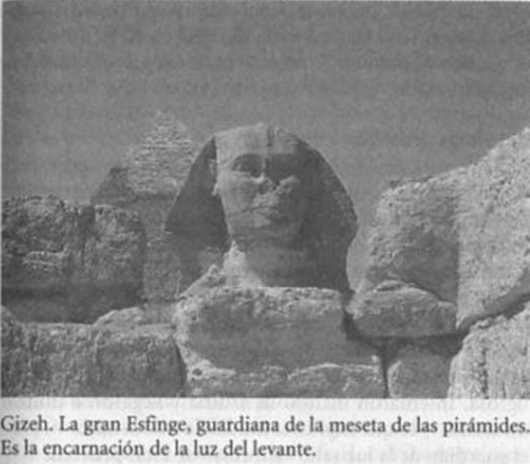

En la llanura de Gizeh vela un muy enigmático personaje de piedra. Es imposible no fijarse en él. Es célebre en el mundo entero. Esta esfinge, la mayor nunca concebida por los Maestros de Obra egipcios, se ha convertido en La Esfinge. Y hay que decir que su tamaño da la medida de su función: proteger la llanura de las grandes pirámides, velar por que la luz se levante cada mañana. Los árabes siempre la temieron. La llamaban «el padre del terror». Sentían que esa fiera gigantesca, de cabeza humana, irradiaba una fuerza peligrosa. Intentaron incluso destruirla y llegaron a utilizar un cañón —lo que explica la mutilación de la nariz—, pero el guardián de la luz salió victorioso de estas pruebas.

La esfinge de la leyenda griega hacía preguntas. La de Gizeh prefiere el silencio. León con cabeza humana, tocado con una peluca real, es la obra maestra de los escultores que tallaron una colina de piedra calcárea para extraer de ella la Esfinge. Como afirmaba Durero, cualquier obra maestra está contenida en la piedra en bruto. Basta con ir puliéndola para hacer aparecer lo que contenía. 57 m de largo, 27 m de alto, el coloso se levanta a 350 m al sudeste de la Gran Pirámide, a lo largo de la rampa que asciende hacia el templo funerario de Kefrén.

Todo el mundo concuerda en decir que la Esfinge data del reinado de Kefrén (hacia 2620 a. J. C.) pero, reconozcámoslo discretamente, sin la menor prueba. Nada prueba tampoco que ese rostro sea el de aquel faraón. En la XVIII dinastía se nos revela que el nombre de la Esfinge es Horakhty, Khepri-Re-Atum, es decir «Horus que está en la región de luz», que simboliza los tres aspectos principales del curso solar: Khepri, el sol al amanecer, Ra, el sol de mediodía; Atum, el sol poniente. La Esfinge es el ser de luz por excelencia, el que posee su energía. Conoce el secreto del ciclo que va del nacimiento a la muerte, de la resurrección a otra vida. En su cara este, hacia levante, se edificó un templo de granito, hoy deteriorado. En él se hacían ofrendas al guardián de la luz; en la Baja Época, se elevaban súplicas pidiéndole que su oído permaneciese atento, como indican las «estelas con orejas» donde se la representa junto al órgano del oído.

Los asiáticos, en el Imperio Nuevo, llamaron a la Esfinge Hurun, el nombre de una divinidad de Canaán. Reconocieron en ella a un dios que repelía a los enemigos de la luz. Uno de los adversarios más tenaces de la Esfinge, llamado también «imagen viva», es la arena. Varias veces fue necesario arrancarla a ese sudario que amenazaba con hacerla desaparecer. La última vez que hubo que retirar la arena fue en los años 1925-1926.

Dos reyes de la XVIII dinastía sintieron especial afecto por el guardián de piedra. Amenofis II, calificado primero de «rey deportista», porque realizó varias hazañas con el remo y el tiro al arco, actos de carácter tanto simbólico como físico. A ese faraón le gustaba pasear en carro por el desierto.

La Esfinge le fascinaba. Sin duda la interrogaba sobre el arte de gobernar sin dejar de ser un «hijo de la luz», uno de los más hermosos títulos del faraón. Amenofis II, tras su coronación, no olvidó al compañero de piedra de sus paseos solitarios. Hizo construir una capilla para la Esfinge, al noroeste de la fiera de rostro humano, en la que colocó una estela a la gloria del poder faraónico.

Tutmosis IV (1412-1402 a. J. C.) fue, también, un íntimo de la Esfinge. En la estela que hizo colocar entre las patas del dios cuenta un acontecimiento extraordinario. Antes de su coronación, el futuro faraón cazaba en el desierto. Se acercaba el mediodía. El joven estaba muerto de cansancio. Se concedió un poco de reposo y se durmió a los pies de la Esfinge, aprovechando un poco de sombra. Nunca iba a olvidar su corta siesta. Durante el sueño se le apareció la Esfinge y le habló. El guardián de la llanura de Gizeh manifestó un vigoroso descontento. Prisionero de la arena, no soportaba ya su miserable estado. Si el joven Tutmosis le liberaba, sería faraón. ¿Acaso la Esfinge no era su padre omnipotente, capaz de ofrecerle la realeza a la cabeza de los vivos?

Tutmosis IV se tomó muy en serio el ruego divino. Hizo construir un muro que impidió las avalanchas de arena y grabar el contenido de su sueño en una estela para que sirviera de ejemplo a las generaciones futuras. La supervivencia de su padre de piedra prueba que el hijo de la Esfinge fue escuchado.

Algunos consideran que convendría realizar excavaciones alrededor de la Esfinge y por debajo de ella. La arqueología, es cierto, se ha mostrado muy descuidada. Se han realizado algunas excavaciones de manera rápida, si no por pura curiosidad, y ciertos informes parecen muy imprecisos.

Guardián de las tres pirámides, encarnación de la triple luz solar, la Esfinge es un dios cuyos favores debemos obtener para recibir la iluminación que nos permita percibir su mensaje y el de las pirámides. Tomando prestada la voz de un iniciado de Heliópolis, que llevaba el maravilloso nombre de «La-luz-está-en-fiesta», podríamos dirigir a la Esfinge estas palabras: «Tú creaste el nombre de los dioses, antes de que nacieran montañas, desiertos y las profundidades de la tierra; con tus manos los creaste en un instante. Tendiste el cordel y dibujaste la forma de los países».

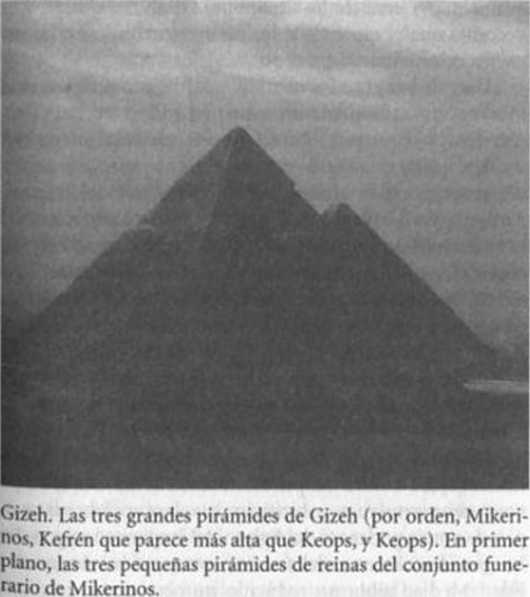

En Gizeh nos hallamos en el reino de las pirámides. Tres de ellas, debidas a los faraones Keops, Kefrén y Mikerinos, conocen una gloria muy especial. No olvidemos que en la necrópolis de Menfis podían contarse más de ochenta pirámides, muchas de las cuales están hoy muy degradadas. A las pirámides de Gizeh se suman las de Saqqara —entre ellas, la pirámide escalonada de Zoser—, de Dahchur, de Licht y de Meidum, para citar sólo algunas.

Sin embargo, así como la esfinge de Gizeh se ha convertido en LA Esfinge, las pirámides de Gizeh se han convertido en LAS pirámides, símbolo de la omnipotencia de los faraones del Imperio Antiguo y del genio arquitectónico de los Maestros de Obra egipcios.

Restablezcamos primero una verdad olvidada, la de los nombres egipcios de los faraones y de sus pirámides, puesto que cada una de ellas era «bautizada» ritualmente y recibía un nombre, como un ser vivo. El Keops de los griegos se llama Kufu, es decir «que Dios me proteja»; su pirámide es «la región de la luz». Kefrén se llama Khaefre, es decir «aparece Ra (la luz divina)»; su pirámide es «Grandeza».

Mikerinos se llama Menkaure, es decir «la potencia de la luz divina es estable»; su pirámide es «la divina».

Keops se eleva a 146 m; Kefrén llega casi a los 144 m; Mikerinos, la más pequeña, supera los 65 m de altura.

Sorprendentemente, lo que denominamos la «llanura de las pirámides» no es natural sino que fue aplanada por las manos del hombre tras unos trabajos cuya importancia puede sospecharse. Las tres pirámides se dispusieron de acuerdo con un eje que iba del nordeste al sudoeste de la planicie, en el que la Gran Pirámide ocupa el borde norte. El territorio de las pirámides se llamaba, en egipcio, Occidente, la región del poniente donde el alma encuentra reposo pero, también, «Debajo del dios», es decir la tierra sagrada de la necrópolis colocada bajo la protección divina y, asimismo, «Cerca-de-lo-alto», pues Gizeh era el lugar que permitía que el espíritu de los faraones accediese a los espacios celestiales.

Uno de los grandes misterios del Egipto antiguo es el modo como se construyeron las pirámides. Durante mucho tiempo se propagó el tendencioso relato del griego Herodoto, quien gustaba de contar chismes y que se complació ensuciando la memoria de los faraones del Imperio Antiguo, convirtiendo a Keops y Kefrén en abominables tiranos. A Herodoto debemos también la estúpida fábula según la cual cientos de miles de esclavos, sufriendo bajo el sol, tratados a latigazos, reducidos al estado de bestias de carga, pagaban con su salud o su vida el transporte de enormes bloques de piedra. Esta fantasía estúpida, por desgracia, fue recogida en numerosos manuales escolares e, incluso, en obras que se pretendían científicas o documentadas.

La esclavitud existía en Grecia, no en Egipto. El faraón no trabajaba contra su pueblo. Maestros de Obra, constructores y artesanos constituían la «clase social» más respetada y más poderosa del Egipto del Imperio Antiguo. En las grandes canteras del faraón, como en las de nuestra Edad Media, había un reducido número de especialistas ayudados por gran número de peones, a los que se pagaba y se consideraba según sus méritos. La vida del bajo pueblo egipcio se conoce perfectamente por las escenas y los textos de las tumbas del Imperio Antiguo. A pesar de la dureza de los trabajos de los artesanos y los campesinos, no hay rastro alguno de tiranía u opresión por parte de los nobles o del faraón. Las pirámides de Gizeh no son obra de oprimidos y esclavos, sino de una élite de Maestros de Obra, de una civilización en la plenitud de su genio, capaz de una extraordinaria organización del trabajo, desde la extracción de las piedras hasta su levantamiento, pasando por el transporte. Durante los meses de inundación, buena parte de la población descansaba. Numerosos peones eran reclutados entonces para trabajar en la obra de las pirámides. Se supone que sin rueda ni polea, aunque se conocieran esas técnicas, con taladros de broca de sílex, percutores y hojas de sílex, mazas de diorita, hachuelas, hachas y cinceles de cobre, los equipos de artesanos, considerados como faros de su sociedad y remunerados en consecuencia, edificaron estos inmensos monumentos cuyo carácter excepcional, sin embargo, no aparece subrayado por ningún texto jeroglífico. Para el Imperio Antiguo, la construcción de las pirámides fue un acto normal, ritual, del que no cabía alardear.

Geómetras y agrimensores tuvieron que resolver problemas de gran dificultad para delimitar bases cuadradas de más de 200 m, conseguir una horizontalidad perfecta de las hiladas, en todos los niveles, calcular orientaciones muy precisas, resolver el rompecabezas de la cohesión de las masas para que las cámaras interiores no fueran aplastadas, emplazar un revestimiento de piedra en el que bloques de más de dos toneladas están tan bien colocados que casi no puede introducirse una aguja en las junturas. Ésas son algunas proezas técnicas entre otras muchas. Para percibir bien el significado de una pirámide, no debe considerársela un monumento aislado, aunque los tres gigantes de Gizeh aparezcan hoy privados de su entorno. En el linde del desierto, al borde del valle, había un templo bajo o templo de acogida donde se practicaban ritos de purificación; de este templo partía una calzada cubierta, con los muros decorados con relieves, que llevaba a un templo alto, en la cara este de la pirámide. El conjunto simbólico se completaba con una pequeña pirámide, por lo general al sur de la grande; era el lugar de reposo del alma del rey o de su compañera, la reina, como principio espiritual femenino. En tomo a este complejo arquitectónico, gigantesco ya, se edificaban las tumbas de los nobles, las mastabas, formando verdaderas «calles de tumbas». Así, se reconstruía la corte real para el viaje por este mundo y por el otro, de modo que la vida sigue «girando en redondo», puesto que el cuerpo del faraón resucitado rodeaba el universo como un círculo.

¿Son tumbas las pirámides? Sí, responden a coro la mayoría de los egiptólogos, prefiriendo un error relativo a las elucubraciones ocultistas que convierten las pirámides en monumentos proféticos que anuncian cataclismos, guerras o epidemias, pero siempre después del acontecimiento. En la época bizantina, la teoría oficial afirmaba que las pirámides eran antiguos graneros para trigo. En el siglo XII, un califa árabe consiguió llegar hasta el interior de la Gran Pirámide y descubrió allí un curioso sarcófago donde reposaba una momia cubierta de oro y pedrería. No se dio crédito a su relato. Los árabes, más tarde, se mostraron poco preocupados por la importancia de los grandes monumentos y comenzaron a destruir su revestimiento, que fue desmantelado entre el siglo XIII y el XVII, privando a las pirámides del prodigioso atavío calcáreo que irradiaba su luz bajo el sol. Los bloques sirvieron para construir las casas de El Cairo, uno de los actos de vandalismo más lamentables de la historia.

La palabra pirámide procede del griego pummis, «pastel de trigo», golosina que tenía forma triangular. En jeroglífico, pirámide se dice mer, palabra que era sinónimo de tres términos importantes más, «azada», «canal» y «amor». En esta lengua hay un principio esencial, el «juego de palabras». Cuando las palabras se parecen tanto, es porque tienen algo en común. Entre la pirámide y la azada, que servía para excavar los fundamentos del templo, se subraya el tema de la construcción; entre el canal y la pirámide se subraya el del monumento por el que pasa la energía divina, siendo la pirámide el canal por el que circula la fuerza creadora entre cielo y tierra. Además, los canales de riego eran para Egipto un verdadero sistema sanguíneo del que dependía la vida de todos; la pirámide es, también, una construcción vital de la que dependía el equilibrio espiritual de las Dos Tierras. Finalmente, la relación entre «pirámide» y «amor» indica que el monumento está destinado a captar el amor divino, que crea permanentemente el mundo.

La pirámide se concibió como la expresión monumental, en piedra, de la colina primordial, la primera eminencia brotada del Océano original, al alba de la creación. Es, pues, el recuerdo simbólico de la primera mañana, de la edad de oro. Ahora bien, cada año, durante la inundación, el valle y las tierras quedaban cubiertos de agua. Sólo emergía del paisaje la llanura de Gizeh con sus monumentos de eternidad. Los Maestros de Obra habían recreado la realidad de los primeros instantes de la vida en la tierra, y los egipcios volvían a descubrirla, año tras año, cuando el Nilo sumergía el país para fecundarlo.

Las leyendas afirman que las pirámides contienen tesoros. Tienen razón, pero matizando que se trata de tesoros espirituales, referentes a la resurrección y a la vida en espíritu. Antiguos escritos indican que en la Gran Pirámide están inscritas estrellas y textos que conceden la ciencia de los talismanes, de los remedios, de la arquitectura, en resumen, todo el saber humano. Es una evocación de los Textos de las pirámides, que no figuran en los tres edificios de Gizeh, pero que eran utilizados por aquel entonces, antes de aparecer unos años más tarde en el interior de la pirámide de Unas.

Triángulo de luz petrificada, otero primordial que revela los misterios de la creación, centro espiritual de un país y de un pueblo, la pirámide es la más perfecta expresión geométrica y arquitectónica de lo sagrado. Algunos egiptólogos por fin comienzan a decir en voz alta lo que muchos piensan en voz baja: ningún faraón habría realizado tamaños esfuerzos para edificar una simple tumba.

Consejo práctico

Trayecto que suele tomarse para dirigirse a las pirámides de Gizeh (si no se reside en las proximidades): la «avenida de las pirámides», que va de El Cairo al pie del hotel Mena House. De ahí se toma una rampa que lleva hacia la Gran Pirámide.

Camino menos utilizado y más conforme con el significado del paraje: abandonar la avenida de las pirámides antes de un canal, un kilómetro antes del final, tomar a la izquierda una carretera que flanquea ese canal, cruzar un puente, atravesar una aldea y proseguir hasta la Esfinge. Se pasará así ante el guardián de las pirámides antes de dirigirse a ellas.

Su nombre: la región de luz. Su altura actual: 137 m (146 m en su origen), una masa de piedras de más de dos millones quinientos mil metros cúbicos, más de 230 m de anchura de los lados a la base, 6 millones de toneladas de piedras, algunas de las cuales pesan más de 15 toneladas, una superficie de más de 4 hectáreas, cuatro caras inclinadas a 51º 52’ y orientadas con sorprendente precisión hacia los cuatro puntos cardinales.

Éstas son las medidas del gigante cuyo Maestro de Obra fue el faraón Keops, quien veneraba especialmente al dios-carnero Khnum, el alfarero que modelaba el mundo en su torno. El faraón se mostró digno de su divino maestro.

Del reinado de Keops no se sabe prácticamente nada. Las civilizaciones felices no tienen historia. Del faraón que concibió el mayor de los gigantes de piedra sólo subsiste, por ironías del destino, la más modesta de las efigies, una estatuilla de 5 cm de altura, que se conserva en el Museo de El Cairo. Es un boceto de escultor, en el que se ve al rey coronado sentado en su trono. Un texto nos comunica que la estatua de oro de Keops ha sido «dada a luz» y que su boca ha sido abierta: es decir que se han celebrado los ritos de resurrección. Pero su último «soporte» sigue siendo la Gran Pirámide.

El gigantesco monumento ha sobrevivido, aunque su revestimiento calcáreo fuera enteramente desvalijado por los árabes; el recinto, el templo funerario, la calzada cubierta de relieves que unía el templo bajo con el templo alto han desaparecido casi por completo. Del «complejo piramidal» de Keops sólo queda el sanctasanctórum, la propia pirámide, y tres pequeñas pirámides al este. Una de ellas se convirtió en santuario de Isis durante la XXI dinastía. Es decir que esos monumentos eran de naturaleza «femenina», sin duda consagrados a reinas.

Al este de la Gran Pirámide se encuentra el conjunto de las mastabas pertenecientes a los grandes personajes de la corte de Keops, entre ellos su madre, la reina Hetep-Heres, a la que hizo célebre el descubrimiento de su tumba inviolada donde se conservaba perfectamente un admirable mobiliario.

El conjunto de tumbas —algunas de las cuales han vuelto a quedar enterradas en la arena y se han perdido tras haber sido encontradas por Mariette— ha sido objeto de excavaciones americanas. Por desgracia, no son accesibles al público.

En 1954 se produjo un acontecimiento inesperado junto a la cara sur de la Gran Pirámide. Los arqueólogos estaban convencidos de que nada podía descubrirse en semejante lugar. Unos escombros dificultaban el paso, los quitaron, cavaron… y esas fortuitas excavaciones pusieron al descubierto unas inmensas losas, de 15 a 20 toneladas cada una. Las retiraron y pudo contemplarse una magnifica barca de cedro del Líbano, parcialmente desmontada. La embarcación, reconstruida en 1968, está hoy en un museo, ante la cara sur de la Gran Pirámide. Había cuatro barcas más: dos en la cara este, otra en la cara sur y la cuarta en la norte. Las barcas desempeñan un gran papel en la mitología y el culto. Las de Keops servían para los viajes del espíritu del rey, que atraviesa la noche y el día en compañía del sol, lanzándose también por las rutas navegables del cielo. El faraón forma parte de la tripulación divina de la barca que recorre sin cesar el universo, velando por el buen orden del cosmos.

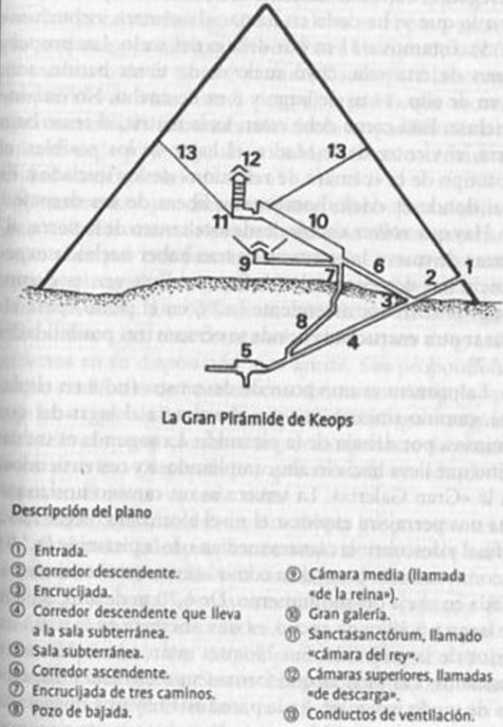

En el interior de la Gran Pirámide: un camino iniciático

La visita al interior de la Gran Pirámide es una experiencia inolvidable. Es también una prueba física que no se aconseja a los claustrofóbicos, pues es obligado trepar inclinado en una atmósfera bastante asfixiante hasta la «cámara del rey», donde, gracias a los canales de ventilación excavados en la masa de piedra, se disfruta de un aire la mar de agradable.

La entrada de la Gran Pirámide se halla en la cara norte, a 15 m por encima del suelo, a la altura de la decimotercera hilada (n.º 1 en el plano). Se comienza por bajar, tomando un corredor (n.º 2) que desemboca en una primera encrucijada (n.º 3). Allí, tres tapones de granito cerraban el paso. Era preciso franquear esta triple puerta nombrándola, demostrando así que se conocía «la contraseña».

Antes de subir, era preciso llegar hasta el fin del «descenso a los Infiernos». Desgraciadamente, hoy es imposible seguir el corredor descendente (n.º 4 en el plano) y llegar a lo que se ha dado en llamar «la cámara inconclusa» (n.º 5). Estamos a 31 m por debajo del suelo. Las proporciones de esta sala, cuyo suelo es de tierra batida, son: 3,5 m de alto, 14 m de largo y 8 m de ancho. No está inconclusa. Está como debe estar. Es la matriz, el reino bajo tierra, el vientre de la Madre, el lugar de los posibles, el prototipo de la «cámara de reflexión» de los iniciados. Es aquí donde el «viejo hombre» se libera de sus despojos.

Hay que volver a subir desde este centro de la tierra, alcanzar de nuevo la encrucijada tras haber hecho la experiencia del descenso a los Infiernos. Esta vez, podemos tomar el corredor ascendente (n.º 6 en el plano) para alcanzar otra encrucijada donde se ofrecen tres posibilidades (n.º 7).

La primera es un «pozo de descenso» (n.º 8 en el plano), camino sinuoso que nos devolvería al lugar del que venimos, por debajo de la pirámide. La segunda es un camino que lleva hacia lo alto, ampliándose y convirtiéndose en la «Gran Galería». La tercera es un camino horizontal que nos permitirá explorar el nivel alcanzado, llegar hasta el final y descubrir la cámara mediana de la pirámide (n.º 9), incorrectamente bautizada como «cámara de la reina», situada en el eje del monumento. De 6,70 m de alto, 5,70 m de largo y 5,20 m de ancho, es una abertura en la masa interior de la pirámide. Sus bloques están admirablemente ajustados. Las piedras que forman su suelo están dispuestas de modo irregular. En la pared este hay una hornacina. Así pues, en las tinieblas se rendía culto a la luz naciente.

Volvamos luego al punto de conjunción de las tres vías y subamos de nuevo por la Gran Galería (n.º 10 del plano). Caso único en la arquitectura universal, de 47 m de largo y 8,50 m de alto, es un prodigio de técnica que los arquitectos contemporáneos no estarían seguros de poder igualar.

Se experimenta una intensa sensación de vastedad y elevación después de los estrechos corredores que hemos atravesado. El ajuste de los bloques es perfecto. A lo largo de los muros descubrimos banquetas en las que se han practicado cavidades. La Gran Galería es el paso entre la sala mediana y la cámara del rey, entre el segundo y el tercer santuario de la Gran Pirámide. Tanto para la momia, receptáculo de vida, como para el iniciado que recorría este itinerario, es una mutación decisiva que lleva hasta el corazón de la pirámide, al sanctasanctórum o cámara del rey (n.º 11 del plano).

Primero hay que cruzar un gran rellano que culmina la Gran Galería, antes de penetrar en este último santuario constituido por tres partes: un vestíbulo, una antecámara cerrada por gradas de granito y la cámara funeraria propiamente dicha. De 5,85 m de alto, 10,45 m de largo y 5,22 m de ancho, está construida con bloques de granito perfectos en su disposición y su ajuste. Sus proporciones fueron calculadas de acuerdo con el famoso triángulo «pitagórico» (que de hecho es egipcio) o triángulo sagrado 3/4/5. El techo está constituido por nueve losas de granito de un peso de 400 toneladas, que evoca la enéada de los dioses, en el origen de toda vida.

En este lugar donde reina la divina proporción tenemos de pronto la impresión de respirar mejor, de haber llegado por fin al término de una larga andadura y de un incómodo ascenso. Es sólo una impresión. Gracias a dos canales de ventilación practicados en los flancos norte y sur de la pirámide (n.º 13 del plano), respiramos el aire Procedente del exterior. Son los canales del alma, uno orientado hacia el eje del cosmos, la estrella polar, al norte; el otro hacia Orión, la estrella del sur.

Al oeste de la cámara del rey, la tumba, un sarcófago de granito. Ni ornamento, ni inscripción, ni tapa; 1,03 m de alto, 2,24 m de largo, 0,96 m de ancho. Ni rastro de la momia, tal vez nunca la hubo. En una de las escasas pirámides no «violadas», se abrió una sepultura intacta… y la cubeta funeraria no contenía momia. Es cierto que algunas pirámides no fueron sólo tumbas sino que sirvieron como templos de iniciación, comenzando por la del propio faraón, mientras vivía. El que se tendía en el ataúd de piedra concebido según la divina proporción vivía un rito de resurrección tal como aparece, ampliamente descrito, en los Textos de las pirámides.

Por encima de la cámara del rey, cinco pequeñas estancias superpuestas (n.º 12 del plano), muy bajas, la más alta de las cuales tiene un techo a dos aguas. Este extraño dispositivo parece haber tenido la misión de aliviar el formidable peso de las piedras sobre la cámara del rey y asegurar la estabilidad de la pirámide en caso de seísmo. Un detalle esencial, en las dos pequeñas estancias más elevadas se encontró, grabado en rojo, el nombre de Keops. Allí estaba, oculto para siempre, condenado al anonimato.

* * *

Desde lo alto de la Gran Pirámide, plataforma cuadrada que en su origen media aproximadamente 3 m de lado, se descubre un paisaje inolvidable (siempre que se haya podido efectuar la ascensión, que exige prudencia y una buena forma física). Ante nuestros ojos, a lo largo de varios kilómetros, se revela la necrópolis entera. El mundo de las tumbas egipcias es un universo de vida. Del paraje no emana tristeza sino una formidable esperanza en el Hombre, una confianza en un más allá vivido, experimentado. Desde la cima de ese gigante de piedra contemplamos mucho más que cuarenta siglos. Tenemos enfrente la eternidad.

La Gran Pirámide no estaba concluida. Falta el piramidión. La más perfecta obra maestra de la geometría sacra no podía estar terminada. Pues sólo Dios, decían los antiguos sabios, puede concluir la obra del hombre.

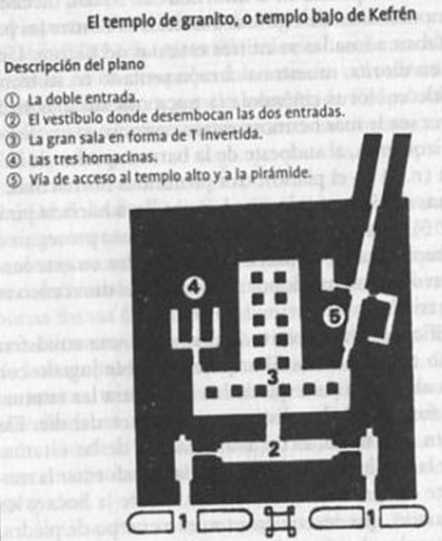

El gran interés del conjunto monumental de Kefrén es el buen estado de conservación del templo de granito, «templo bajo» o «templo del valle», que estaba unido al «templo alto», situado en la cara este de la pirámide.

Este templo de granito es una impresionante obra maestra de fuerza. Se trata de un cuadrado de 45 m de lado, cuyos muros debían de alcanzar en su origen una altura de unos 15 m. Los materiales utilizados son granito y alabastro. En la fachada, al este, hay dos entradas (n.º 1 en el plano), antaño custodiadas por cuatro esfinges. Sea cual sea la entrada utilizada, se llega a un vestíbulo (n.º 2), luego a una gran sala dispuesta en T invertida (n.º 3) con dieciséis pilares monolíticos, de rigurosa austeridad. Contra las paredes estaban adosadas veintitrés estatuas de Kefrén. Una de ellas, en diorita, muestra al faraón sentado en su trono con el halcón Horus ciñéndole la nuca con sus alas en la que tal vez sea la más hermosa estatua egipcia.

A la izquierda, al sudoeste de la barra superior de la T invertida (n.º 4 en el plano), tres profundas hornacinas; a la derecha, al noroeste, el corredor que lleva hacia la pirámide (n.º 5). Antes de salir de este templo para proseguir el camino hacia lo alto, es preciso, rendir culto en este santuario a tres hornacinas donde se veneraba el dios único en forma de triada.

El edificio estaba cubierto. Reinaba allí una atmósfera de intenso recogimiento. El arquitecto había jugado con pequeñas aberturas para que la luz iluminara las estatuas reales en función de los distintos momentos del día. Ese templo era, por tanto, el de la animación de las estatuas reales por la luz divina, lo que permitía transformar la materia inerte en ser vivo: se abría ritualmente la boca y los ojos del faraón, que revivía en su nuevo cuerpo de piedra. £n este templo, donde todo es ángulo recto, el visitante tendrá a la vez la impresión de descubrir el rigor propio del Imperio Antiguo y una solidez inmutable. Caminaremos también por una especie de laberinto cuyas vías no están destinadas a perdernos sino a llevamos más lejos y más arriba.

De la rampa que sale del templo bajo y del templo alto hacia el que conducía subsisten nada más unos pobres vestigios. Ese templo alto, sin embargo, seguía parcialmente en pie a comienzos del siglo VXIII, antes de ser explotado como cantera. Podemos ver aún un bloque de 400 toneladas, uno de los mayores del paraje de Gizeh y con el que los desvalijadores no supieron qué hacer. Mientras que el templo bajo tenía una triple hornacina, el templo alto se basaba en el número 5. Así, se rendía culto a cinco estatuas reales, cinco aspectos de la persona divina del faraón.

Del lado este de la pirámide debemos pasar al lado norte para descubrir su entrada. Kefrén no es menos colosal que Keops. Con 143 m de alto originalmente, hoy sólo alcanza los 136,40 m. Su silueta es característica, pues ha conservado, en su vértice, parte del revestimiento. 214,80 m de longitud de los lados, en la base, una inclinación de las caras de 53º 8’ calculada gracias al triángulo sagrado, 2200000 m3 de piedras:[9] ésas son algunas de las medidas del segundo gigante de Gizeh apenas inferior a su hermano mayor.

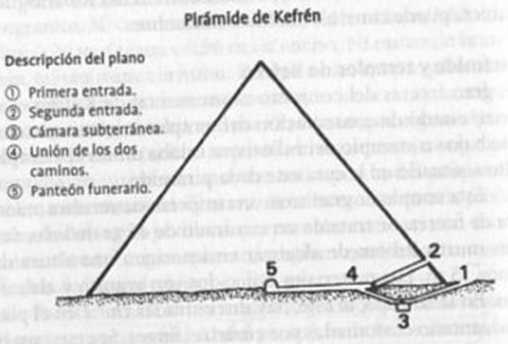

La diferencia, sin embargo, será muy clara en el recorrido interior de la pirámide. En Keops hemos descubierto tres cámaras, de abajo a arriba, tres etapas de la realización del ser. El templo bajo de Kefrén tenía dos entradas: lo mismo ocurre con su pirámide. La primera entrada se abre a ras de suelo, un poco adelantada con respecto a la pirámide, en el enlosado del contorno (n.º 1 en el plano); es la que actualmente se utiliza para la visita.

La segunda entrada está más arriba. A unos 12 m por encima de este enlosado, a la altura de la 10ª hilada (n.º 2). Ambas, siguiendo el mismo esquema que la Gran Pirámide, desembocan en un corredor descendente. El corredor que corresponde a la primera entrada llega a una cámara subterránea (n.º 3 en el plano) que está «inconclusa», como es debido. Nos encontramos bajo tierra, como en la cámara correspondiente de la Gran Pirámide, en el interior de una matriz de resurrección donde todo se prepara. Al salir de estos «Infiernos» positivos, se asciende por un corredor y en una sección horizontal se encuentra el otro corredor que parte de la segunda entrada: es la unión de los dos caminos (n.º 4 en el plano). Ambos ya sólo forman uno, la vida se vuelve recta, horizontal, fácil, hasta llegar a un vasto panteón funerario que contiene una cubeta de piedra vacía y sin ninguna inscripción, como en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Esta sala está recubierta de enormes bloques calcáreos y mide 4,97 m por 14,13 m, alcanzando los 6,84 m de alto en su parte más elevada. Cerca del sarcófago hay una cavidad para los canopes, vasos rituales que contienen las vísceras del faraón.

En el interior de esta pirámide reina una atmósfera muy apacible. De las piedras parece emanar una suave luz. Tan difícil y exigente es la «visita» a Keops, como tranquila, casi fácil es la de Kefrén. En el primer caso, es cierto, debemos cubrir un camino vertical para acceder al corazón del gigante, al centro de la construcción. En el segundo caso, aunque la vía principal es horizontal, exige sin embargo reunir ambos caminos que se habían separado, como hiciera el faraón al colocarse la «doble corona» que unía el Alto y el Bajo Egipto. Se cumplía con ello el deseo formulado en el nombre egipcio de Kefrén: que la luz divina aparezca.

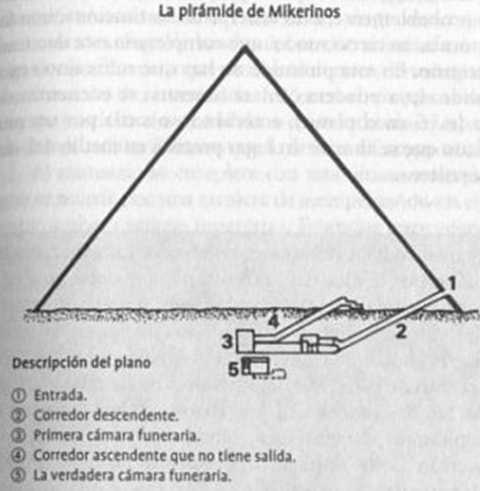

Mikerinos, Menkaure, significa en egipcio: «la potencia de la luz divina es estable». Su pirámide realiza maravillosamente este «programa». Se trata de un monumento paradójico. Es ciertamente la más pequeña de las tres, con una altura de unos 65 m y una longitud de lado, en la base, estimada entre 105 y 108 m. Las distintas medidas son aún muy imprecisas, la más pequeña de las grandes pirámides es, sin embargo, también aquella en la que se utilizaron bloques de mayor tamaño. En materia de estabilidad, nada tiene que envidiar a ningún otro monumento.

Una inscripción indica que el faraón acude a menudo a inspeccionar las obras para verificar el progreso de los trabajos, insistiendo ante el Maestro Real de los albañiles para que se respeten los plazos. Sabemos así, al mismo tiempo, que ese Maestro estaba a la cabeza de cincuenta obreros y dos artesanos de élite, lo que confirma una vez más el escaso número de especialistas presentes en estas enormes obras.

Hay historias de mujeres en torno a esa pirámide. Primero los griegos, muy aficionados a los chismes falsos, Propalaron el rumor de que Mikerinos prostituyó a su propia hija a fin de obtener el dinero necesario para finalizar las obras. Pura invención. Luego, la leyenda afirmaba que una tal reina Nitokris, que efectivamente vivió a finales del Imperio Antiguo, concluyó la construcción y se hizo enterrar en la pirámide, en un sarcófago de basalto azul que, desgraciadamente, no ha sido encontrado. Por último, Rhodopis, la hermosa de rosadas mejillas, es indisociable del monumento. La joven princesa se estaba bañando en el Nilo cuando un halcón, o un águila, bajó de lo alto del cielo para robarle una de sus sandalias y la dejó luego caer en las rodillas del faraón, en Menfis. Inmediatamente seducido por la idea del hermoso pie que debía proteger semejante sandalia, el rey mandó localizar a su propietaria. La desposó y ella se convirtió en reina de Egipto. El lector habrá reconocido, fácilmente, el original egipcio del célebre cuento de la Cenicienta. Rhodopis no ha muerto. Desnuda, tan bella como siempre, aparece a veces, muy cerca de la pirámide, a mediodía y cuando el sol se pone. Los que se acercan a ella, seducidos por su belleza, se enamoran perdidamente y se vuelven locos. Olvidan que para amar a Rhodopis hay que ser faraón…

La sólida pirámide de Mikerinos ha conservado parte de su revestimiento calcáreo que, en el siglo XIV, permanecía intacto. El tercio inferior del monumento estaba revestido de granito, del que se conservan imponentes restos en las caras norte y este. En la cara este se levantaba el templo funerario, destruido en el siglo XVIII. Allí se descubrieron las célebres tríadas de Mikerinos (hoy en el Museo de El Cairo), donde el rey aparece rodeado de diosas o personificaciones de provincias. Las tres pequeñas pirámides, al sur de Mikerinos, estaban dedicadas a reinas. Por lo demás, encontramos de nuevo el número tres, que parece haber sido especialmente importante para este faraón.

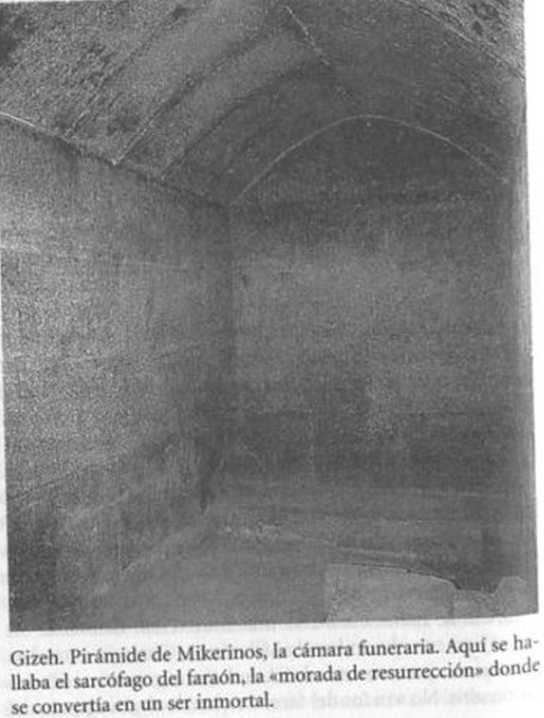

El interior de la pirámide de Mikerinos presenta numerosos enigmas. La entrada, como era regla en la época, se halla en la cara norte, a unos cuatro metros por encima del nivel del suelo. Esta pirámide raramente se visita, pues el recorrido resulta bastante penoso. Tomemos pues esta entrada (n.º 1 del plano): no nos extrañará encontrar un corredor que desciende hacia las entrañas de la tierra (n.º 2). El corredor se vuelve horizontal y se topaba con unas gradas de granito, una vez superadas, se llega a una gran cámara funeraria (unos 4 m de alto, 10,57 m por 3,85 m, n.º 3 en el plano). Todo parece indicar que nos hallamos en la cámara funeraria de Mikerinos. En realidad, no es así. De la estancia sale un corredor (n.º 4) en sentido ascendente, que es en realidad un callejón sin salida. No permite llegar al interior de la pirámide. Además, al oeste de esta Rancia se había excavado una hornacina. Contenía un sarcófago con el nombre de Mikerinos. ¡Pero era una obra y posterior a su reinado! A su lado, algunos restos moqueados. No son los del faraón ni los de algún egipcio del Imperio Antiguo. Se supone que pertenecen a un ladrón o, más probablemente, a un «cuerpo de sustitución», una falsa momia, en cierto modo, que completaría este decorado de engaño. En esta pirámide no hay que subir sino seguir bajando. La verdadera cámara funeraria se encuentra debajo (n.º 5 en el plano), accediéndose a ella por un paso oblicuo que se abre en un lugar preciso, en medio del «falso sepulcro».

Esta vez llegamos al centro vital de la pirámide, una magnífica cámara totalmente revestida de granito, que contenía un sarcófago de basalto decorado en fachada de palacio, decoración de la que ya vimos un ejemplo monumental en el recinto de la pirámide de Zoser, en Saqqara. No hay cuerpo en el interior, y, el colmo del infortunio, el sarcófago ha desaparecido. El barco que lo llevaba a Europa naufragó.

El santuario se completa con una última estancia a la que se accede por una escalera de siete peldaños, en el paso entre ambas cámaras funerarias. Estancias muy pequeñas, hornacinas en número de seis se abren en las paredes norte y este. En este lugar se celebraba el culto del alma del rey, en las profundidades de la tierra.

* * *

Si echamos una mirada al conjunto de los caminos interiores de las tres pirámides de Gizeh, se advierte claramente que todo el recorrido de Mikerinos es subterráneo, que el de Kefrén es esencialmente horizontal y el de Keops vertical, con etapas bien marcadas. Obtenemos así el conocimiento de lo que está bajo tierra, lo que está en tierra y lo que está por encima de la tierra. Las tres pirámides desarrollan el simbolismo de los tres rellanos de la vida, los tres niveles esenciales del universo, formando un conjunto perfectamente coherente en el que cada uno de los tres edificios desempeña su papel particular.

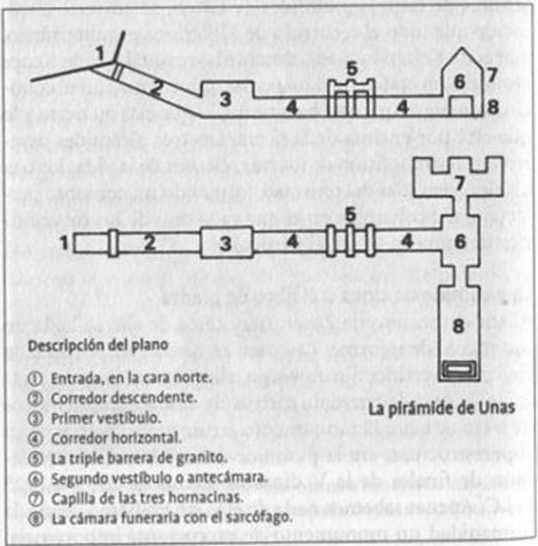

Al sur del recinto de Zoser, muy cerca de allí, se halla un montículo de informes cascotes. Es fácil pasar por su lado sin casi advertirlo. Sin embargo, allí se levantaba una pirámide de más de cuarenta metros de altura aunque menos de 60 m de lado. El monumento arruinado, al menos en su superestructura, era la pirámide del rey Unas, oscuro faraón de finales de la V dinastía. Reinó de 2355 a 2325 a J. C. Apenas sabemos nada de él y, sin embargo, legó a la humanidad un monumento de excepcional importancia.

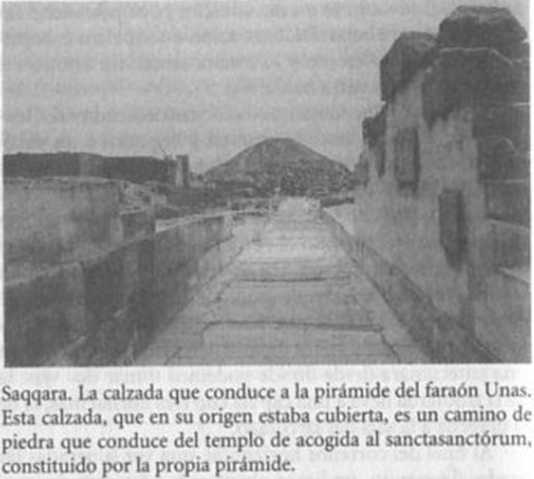

No nos fiemos, por tanto, de las apariencias y penetremos en la pirámide o, más exactamente, bajo la pirámide para revivir el descubrimiento que en 1881 hizo el egiptólogo francés Maspéro, en 1881. Una gran calzada decorada con escenas del transporte de columnas, en barcos procedentes de Asuán conducía a esta pirámide. La entrada del monumento, como era regla entonces, se sitúa en la cara norte. Recordamos a otro «explorador» ilustre, Khaemuase, hijo de Ramsés II, quien mandó se efectuaran trabajos de restauración y restablecer el nombre de Unas que no figuraba en la pirámide. Este arqueólogo anticipado acertó a vislumbrar el interés del monumento.

Para entrar es preciso inclinarse. Sobre el corredor descendente, hallamos un elemento tan impresionante como tranquilizador: un bloque que formaba parte de la hilada de base del revestimiento del edificio, cuyo peso debe superar las 30 toneladas. La decoración queda clara enseguida: se trata de lo eterno y lo monumental, un asunto del que estos lugares van a hablarnos.

El corredor que tomamos comienza descendiendo; luego, el recorrido se hace horizontal y llegamos a un vestíbulo de 2 m por 2 m, donde podemos incorporarnos. Se trata sólo de un rellano de descanso. Estamos bajo tierra, hemos abandonado la superficie de las cosas, pero sólo es un comienzo. Siguiendo el corredor horizontal, debemos bajar de nuevo la cabeza. En el recorrido nos aguarda un triple obstáculo. Una triple grada de granito que nos exige el conocimiento de las puertas (lo proporcionaban unos formularios rituales) para seguir adelante y desembocar en una antecámara desde donde podemos tomar dos vías: la de la izquierda lleva a una capilla con tres hornacinas, la de la derecha a la sala del sarcófago.

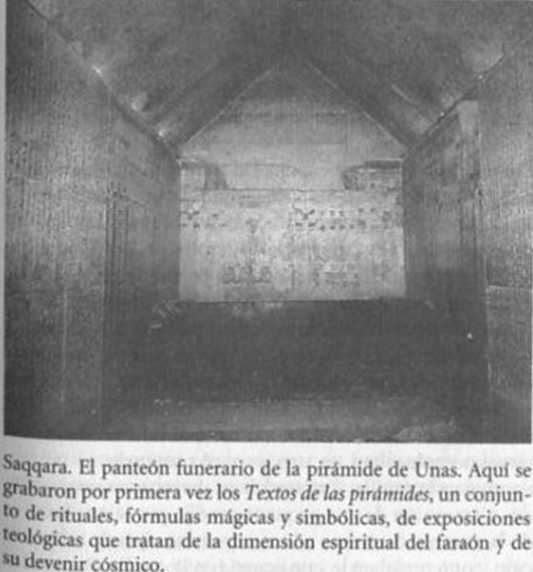

Al final del corredor horizontal, una vez superadas las gradas de granito, pudimos observar la presencia de jeroglíficos en los muros; en la antecámara hay otros. Y cuando se penetra en la sala del sarcófago, después de traspasar una tercera «compuerta» baja y estrecha desde nuestra entrada, seguimos contemplando otras columnas con signos enigmáticos, pintados de verde, que forman un inolvidable paisaje de piedra con partes de alabastro en las que se han dibujado las puertas del palacio real, confundidas con las del más allá, el sarcófago de basalto negro y la bóveda constelada de estrellas de cinco puntas.

El cielo está bajo tierra. Sobre nuestras cabezas, el cosmos. Las estrellas dejan pasar la luz del Principio, que enseña la vía de la sabiduría. En ellas residen las almas de los faraones que, tras su muerte física, siguen fulgurando.

El gran descubrimiento son esos textos jeroglíficos, los Textos de las pirámides, grabados por primera vez en la pirámide de Unas, mientras que las paredes de las grandes pirámides de Zoser, Keops, Kefrén y Mikerinos eran mudas. Los iniciados de Heliópolis, en esta segunda mitad del tercer milenio a. J. C., decidieron transmitir por escrito una enseñanza oral que databa de los orígenes de Egipto. Ciertamente no se trataba de un trabajo de divulgación, pues los Textos de las pirámides estaban reservados a una minoría. Pero la transmisión quedaba asegurada y, efectivamente, ha atravesado los tiempos.

Estamos aquí en un libro de piedra, en el corazón de esas páginas de jeroglíficos, en el seno de los propios textos. Es una experiencia única. Leyendo estos jeroglíficos, estas palabras de los dioses que transmiten la vida, nosotros mismos nos convertimos en jeroglífico, escribimos una nueva página de este libro que aseguraba al faraón una vida en la eternidad.

Necesitaríamos varios volúmenes para ofrecer la traducción de los Textos de las pirámides y comentarlos. La más antigua colección religiosa, mágica y esotérica del antiguo Egipto posee una prodigiosa riqueza. Su tema central: el viaje del rey hacia los paraísos cósmicos, el paso de la vida terrenal a la vida universal, el periplo del espíritu por las rutas del más allá. Las fórmulas mágicas están destinadas a apartar los seres maléficos simbolizados por serpientes y escorpiones. La diosa del ciclo, Nut, se extiende sobre el cuerpo del faraón para protegerle del mal: «Te entrega tu cabeza, reúne tus huesos, recompone tus miembros, aporta tu corazón a tu cuerpo». Para acceder a los espacios celestiales, el rey emplea los más diversos medios: se convierte en humo de incienso, en pájaro, en saltamontes. Sube los peldaños de una escalera, trepa por una escala gigantesca que une el ciclo y la tierra. El faraón come la energía de los dioses, es admitido en el círculo de las estrellas imperecederas.

He aquí algunas de las revelaciones que contienen esos textos esenciales, que comienzan con una frase clave: «El rey no ha partido muerto, ha partido vivo». Egipto afirma aquí su fe en lo sagrado, toda su confianza en el Hombre-Dios al que eligió para que le guiara.

A tal señor tal honor: hemos comenzado visitando los dominios de eternidad de los faraones; tenemos ahora que saludar a sus súbditos, presentes junto a sus dueños en las tumbas llamadas «mastabas». Mastaba es una palabra árabe que significa «banqueta»; la superestructura de estas tumbas tenía, en efecto, la forma de un paralelepípedo alargado, una especie de gran banqueta.

Desde el exterior, la mastaba tiene forma de un gran rectángulo. Sus dimensiones son muy variables. El lado mayor alcanza a veces 50 m de largo. Los materiales empleados son la piedra y el ladrillo. La estructura de una mastaba es simple: una parte visible, por encima del suelo, y una parte subterránea.

La parte visible, orientada siempre norte-sur, tiene como elemento esencial una capilla. En su origen, en la cara este de la mastaba sólo había una «falsa puerta», que debe entenderse como frontera entre la vida y la muerte. Luego se desarrolló una sala más o menos amplia, excavada en el interior de la mastaba. En esta capilla (o a veces en varias capillas que formaban un verdadero «aposento funerario» en el caso de las mastabas más vastas) pueden contemplarse maravillosas escenas esculpidas que relatan la existencia cotidiana de los egipcios del Imperio Antiguo.

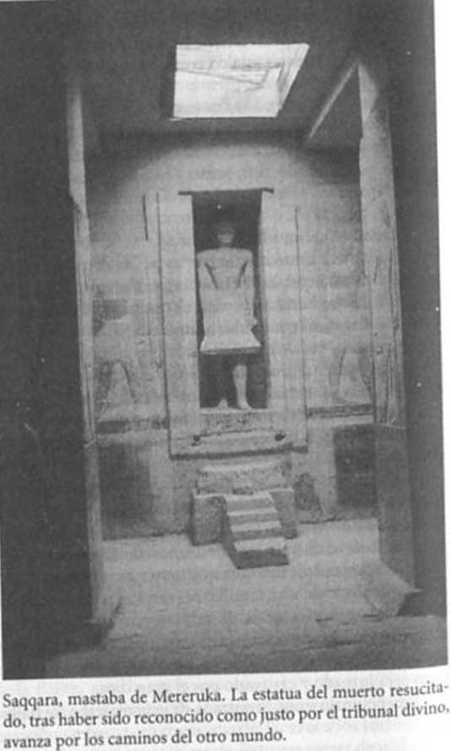

La capilla era un punto de contacto entre los vivos y los muertos. En ella se celebraba el culto al difunto, cuyas estatuas se colocaban en una pequeña estancia, el serdab, contigua a la capilla. Este serdab estaba enteramente cerrado, a excepción de una pequeña rendija por la que los ojos de la estatua, devueltos a la vida por los ritos de resurrección, contemplaban lo que ocurría en la capilla. Por medio de su cuerpo de piedra, el difunto absorbía las esencias sutiles de las ofrendas.

La mastaba no es una sepultura malsana, un lugar para la desesperación donde reina la muerte. Es un lugar de paso entre esta vida y la otra. Hoy como ayer, el «propietario» de una mastaba observa a sus visitantes. Les exige respeto y atención. Se dirige directamente a nosotros a través de los textos inscritos en las paredes, rogándonos que pronunciemos su nombre para hacerle vivir eternamente, que dediquemos a su alma un recogido pensamiento. Se le ha construido tan magnífico monumento, explica, porque siempre cumplió con la justicia, dijo la verdad, actuó de acuerdo con la regla divina, dio pan al hambriento y ropas al desnudo. Actuemos como él y viviremos la vida eterna.

Esta «llamada a los vivos» es un mensaje de despertar. La mastaba entera dialoga con nosotros para que nuestra experiencia terrestre cobre sentido y el dios Anubis guíe nuestra alma por las bellas rutas del Occidente.

A través de un pozo, camino vertical en la masa de la mastaba, se accede a la parte subterránea, el panteón funerario.[10]

Se subía la momia a lo alto de la mastaba y a continuación se la iba bajando por este ancho canal hasta la plataforma. Allí se tomaba un estrecho pasillo horizontal que desembocaba en una sepultura que contenía un sarcófago donde se depositaba la momia. Terminado el rito de los funerales, se cerraba la tumba y se cegaba el pozo.

Las escenas de la mastaba, morada de eternidad, muestran una vida de aquí bajo los gestos y en las actividades esenciales, para que nada se pierda y desaparezca en el más allá. La mastaba, por otra parte, no es una tumba privada, reseñada a un individuo sino la casa de un notable, de un hombre importante rodeado por su familia, sus subordinados, sus servidores. Toda la casa sigue viviendo de modo coherente. Acerca de un hombre responsable, se escribió: «Fortificó el nombre de sus subordinados, representando según sus funciones a las personas de calidad que formaban parte de su casa».

Igual que el faraón está rodeado por su corte, el dueño de una mastaba está rodeado por las personas a las que hace vivir y de las que es responsable; por eso cada mastaba brinda la ocasión de descubrir a un personaje importante del Imperio Antiguo, a uno de aquellos competentes y rigurosos servidores de un Egipto en plena juventud y plena pujanza.

Necesitaríamos muchos meses para visitar las numerosas mastabas conocidas, y demorarnos en tal o cual detalle. Disponemos siempre de muy poco tiempo para descubrir las innumerables escenas hirvientes de vida y color, esos mil y un oficios, esa actividad desbordante y ordenada en la que cada cual tenía su lugar preciso.

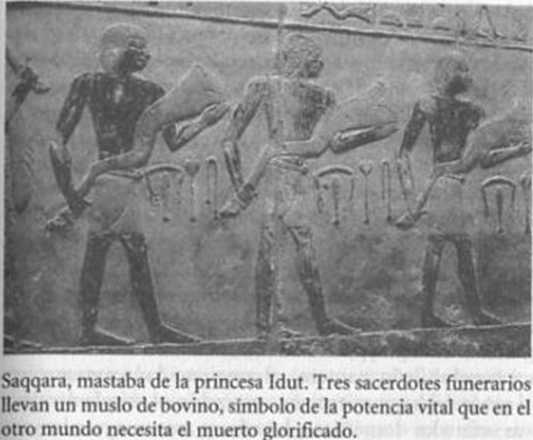

En las mastabas nos codeamos con labradores, cosecheros, pescadores, carniceros, escribas, orfebres, carpinteros, asistimos al «trabajo de la pradera», al desfile de los bueyes para el ka, presenciamos la potencia creadora del Señor. El pescador nos explica que «lava su corazón» haciendo lo que le gusta; el cazador captura pájaros con las trampas, el pastor repele la muerte apartando al cocodrilo cuando hace que sus bestias crucen el brazo del río. La mesa está provista de vituallas, la fiesta es hermosa, se vierte vino en las jarras. El Señor pasea en silla de manos, inspeccionando con cuidado sus dominios. Su alta estatura inspira tranquilidad. Él es la personificación de la serenidad. Pero no sólo se trabaja, caza o viaja; se juega mucho, se baila, se organizan conciertos. Hay animales por todas partes; peligrosos como el cocodrilo o el hipopótamo, domésticos como el gato; también grullas a las que se ceba, hienas a las que se domestica, peces a los que se pesca, pájaros que juguetean entre la espesura de papiros y tantos otros animales que aportan una nota de humor o ternura. Ante nuestros ojos se manifiesta la vida en sus múltiples aspectos. Una vida que no caduca, que no termina, un canto de alegría tan perfecto en su forma y su expresión que estos seres, grabados en un muro, están presentes entre nosotros.

Cada mastaba posee su originalidad, escenas que le son propias, un repertorio particular de temas. Al visitar una despierta en nosotros el irresistible deseo de verlas todas, pero, lamentablemente, hay que hacer una elección tan restringida como difícil.

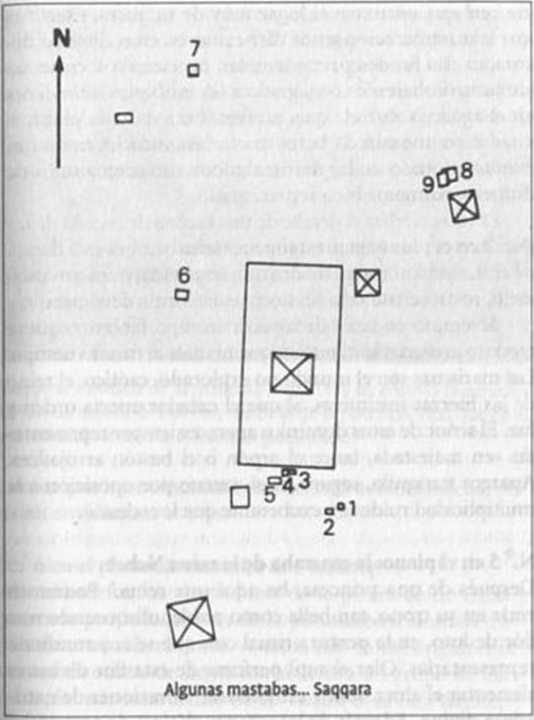

Proponemos un periplo que incluye nueve etapas, partiendo de la calzada de la pirámide de Unas, en Saqqara, de una pequeña mastaba hasta la mayor.

Es una pequeña tumba perteneciente a un hombre cuyo nombre significa «Perfecto de rostro es Ptah (el dios de los artesanos)». Es significativa, a la vez por su exiguo tamaño, prueba de que sólo cuenta el simbolismo del monumento y no su tamaño, y por una curiosidad de orden artístico: el grabado de los relieves no está terminado. Contemplamos, pues, el dibujo en estado puro: es una maravilla de precisión y de encanto. Los pájaros están especialmente conseguidos. Veremos diversas escenas de recolección (uva, papiro, higos), una cacería de aves, la distribución de la leche. El señor del lugar, apoyado en su bastón de mando, inspecciona el trabajo de los boyeros. Observamos una escena muy curiosa en la pared del fondo, en el cuarto registro empezando por abajo, el primero perfectamente legible: dos personas sentadas en el interior de un círculo cruzan sus bastones. Se trata de un ritual mágico durante la vendimia.

Iru-Ka-Ptah, cuyo nombre expresa la veneración hacia el dios de los artesanos, era un personaje muy importante. Como jefe de los mataderos reales, era el primer carnicero de Egipto. Controlaba la llegada de los animales, su sacrificio y la preparación de la carne. Las escenas de la tumba evocan esta función, pero también pueden verse episodios de caza, de viaje y de construcción de embarcaciones. Poco después de la entrada, nos reciben diez estatuas del difunto, dos en una pared y ocho en otra. Algunas lucen un fino bigote, moda que adoptaron algunos altos dignatarios del Imperio Antiguo.

Mehu, visir (una especie de primer ministro), responsable de la justicia, fue uno de los más encumbrados personajes de Egipto en la IV dinastía. El tiempo ha favorecido al poderoso dignatario, puesto que los colores de su tumba se hallan en un excepcional estado de conservación.[11]

Mehu nos recibe personalmente; representado a ambos lados de la puerta de su tumba. Es un hombre panzudo, entrado en años. Los viejos dignatarios del Imperio Antiguo no temían mostrar su vientre, pues no les privaba en absoluto de su dignidad y su tranquila seguridad. En la primera sala, puede verse, además, al visir entregado a actividades muy deportivas, como la caza con bumerán en familia o la pesca con arpón. El resultado por lo visto es positivo ya que, a continuación vemos a unos cocineros en plena tarea, preparando algunas aves. En las paredes del corredor que lleva a un gran patio, vemos treinta y nueve personajes femeninos y un hombre: simbolizan los cuarenta campos de los que se encargaba el visir. Las demás escenas narran los episodios de la vida agrícola, las vendimias, la pesca y también el viaje simbólico de la momia instalada en un barco que zarpa hacia las ciudades santas.

El visir está presente en los dos pilares del patio al que da una vasta capilla cuyo fondo está ocupado por una estela. Allí, Mehu celebra un banquete. No corre peligro de morir de hambre, puesto que los alimentos son abundantes y variados. Se sacrificará todo el ganado necesario para proporcionar una carne excelente, de modo que la fiesta no se interrumpa nunca.