Muchos creen aún que el faraón «hereje», Ajnatón, inventó el monoteísmo. En realidad, sólo estaba sacando a la luz, dándole el máximo de publicidad, el antiguo modo de ver de los sacerdotes de Heliópolis, la ciudad del Sol.

Desde sus orígenes, Egipto es monoteísta, es decir que reconoce un Principio creador único; pero es politeísta en la medida que este principio se encarna en la Tierra bajo diversas formas, es decir en «los dioses». Sabiduría en verdad ejemplar, que convierte la religión egipcia en una admirable construcción espiritual.

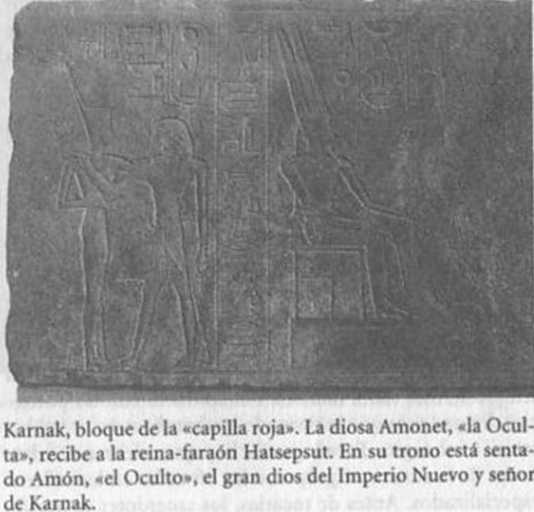

Tres son todos los dioses, dicen los textos: Amón, Ra y Ptah. Amón es «el Oculto», aquel cuya forma no puede ser conocida; Ra es la Luz; Ptah es el patrono de los artesanos, de quienes crean con el ingenio y las manos. Amón es el dueño de Tebas, Ra el de Heliópolis, Ptah el de Mentís. Estos tres dioses, que sacralizan la Tierra entera, son tres aspectos del Principio único: Amón es su nombre secreto, Ra es su rostro resplandeciente, Ptah su cuerpo armonioso.

Podrían escribirse miles de páginas sobre esta religión, a la vez profunda, eterna, respetuosa de la vida y consciente del papel inmenso e irrisorio del hombre. Se caracteriza por no tener dogma absoluto y definitivo; ninguna verdad revelada e impuesta, ninguna rigidez, no hay libro sagrado que afirme, de una vez por todas, la verdad. Esta verdad debe ser reformulada, remodelada permanentemente; la vida es clave de sabiduría, no una teoría intelectual. El mundo es sencillo, en cierto modo: Dios lo crea a cada instante y los hombres son más o menos aptos para comprenderlo. Afortunadamente, disponen de un intermediario, el faraón, que es a la vez dios y hombre y puede, así, guiar a su pueblo por el camino correcto.

La religión egipcia comprende un número bastante reducido de divinidades, siempre presentes en los textos o en los monumentos, desde los orígenes de la civilización al período grecorromano. Entre los más célebres están Anubis, con cabeza de chacal, que conduce las almas por los caminos del otro mundo; Hator la encantadora, dueña del amor; Khnun, con cabeza de camero, el alfarero que modela en su torno las existencias; Osiris, el dios muerto y resucitado; Isis, su compañera, la gran hechicera; Seth, el señor del desierto, cuyo rostro es el de un animal imaginario e inquietante.[4]

Se necesita muy poco tiempo para aprender a reconocer esos extraños personajes en los que se encarnan las fuerzas de la creación. Los egipcios no eran ingenuos ni crédulos; no se divertían dibujando criaturas extrañas, pero consideraban que estas representaciones simbólicas eran el mejor modo de evocar, a través de la imagen, los elementos constitutivos del universo.

Cada gran ciudad corresponde a una creación del mundo particular. En Heliópolis, se decía que la vida había nacido de un océano de energía. En su seno despertó un dios, Atum, cuyo nombre egipcio significa a la vez «el que es» y «el que no es»». Masturbándose, Atum hizo nacer a la primera pareja: Chu, el aire luminoso, y Tefnut, el medio húmedo. A su vez, éstos dieron vida a Geb, el tierra (la palabra es masculina en egipcio) y Nut, la cielo (la palabra es femenina). De la unión del cielo y de la tierra nacieron dos nuevas parejas, Osiris e Isis, Seth y Neftis. Al asesinar a su hermano Osiris, Seth marcó el punto de partida de un drama, la aventura de la humanidad en la Tierra.

En Menfís, la ciudad de Ptah, el Verbo lleva a cabo la creación. Todo ha nacido de la lengua del dios, señor de los artesanos, y de su corazón, símbolo de la intuición. No es casual, por otra parte, que el famoso prólogo del Evangelio según san Juan, que comienza con «En el principio es el Verbo, y el Verbo es Dios», sea un calco de un texto egipcio.

En Hermópolis, la ciudad del dios Thot, señor del hermetismo, de las ciencias secretas y de los jeroglíficos, se afirmaba que todo procedía de un huevo que contenía un sol. Se hablaba así de un cáliz de loto, con los pétalos cerrados en la noche de los orígenes. Cuando por primera vez brotó la luz, el loto se abrió y de él salió el Sol. Cada noche regresaba a la flor para regenerarse.

Podríamos relatar muchas otras creaciones del mundo. Según la filosofía del antiguo Egipto, están destinadas a mantener despierto nuestro espíritu, a evitar que nos quedemos fijos en una doctrina, a que aceptemos la multiplicidad de las verdades de la vida.

El papel esencial de una religión es responder a las preguntas fundamentales que nos hacemos sobre el sentido de la vida, sobre la muerte, sobre la creación, sobre el destino. Egipto no flaqueó en la tarea y las respuestas que da no han pasado, ciertamente, de moda.

Tomemos un simple ejemplo. El faraón, en el instante de su muerte física, se convierte en un Osiris. Lo mismo ocurre con todos los seres. Hoy sólo hablamos de esta muerte. Pero los egipcios consideraban que esa extinción corporal, por penosa que sea, era sólo un acontecimiento secundario. Más grave es la segunda muerte, la que puede aniquilar nuestro ser para siempre si no superamos la prueba del tribuna] del más allá.

En ese instante los dioses nos exigirán cuentas sobre el modo como hemos llevado nuestra existencia. Y la ley cósmica, la de la diosa Maat, armonía inalterable de la vida, nos juzgará sin complacencia. Quienes hayan abandonado sus sagrados deberes de ser humano serán presa de la Devoradora, monstruo híbrido, y regresarán al ciclo natural. Los demás serán proclamados «justos de voz» y penetrarán en diversos paraísos donde disfrutarán de las alegrías de nuevas existencias.

Todos somos Osiris, pues el dios Osiris es ayer, hoy y mañana. Es el símbolo perfecto de una realidad divina y humana que no varía con el tiempo. Los egipcios depositaban su confianza en Osiris, pues era el garante de la resurrección, idea que el cristianismo tomó de la antigua religión egipcia.

Para afrontar el tribunal del más allá, debemos aprender textos sagrados, conocer los ritos, haber practicado la armonía en tierra y sustituir nuestro corazón de carne por un corazón-conciencia, simbolizado por un escarabeo. En jeroglífico, la misma palabra significa «escarabeo» y «transformarse, evolucionar, devenir». Cada cual debe evolucionar de acuerdo con la regla de los dioses. Ésta es, precisamente, lo que permite descubrir el viaje a Egipto y por ello no se trata de un viaje como los demás.

En Egipto, veremos esencialmente templos y tumbas. Y, sin embargo, no se trata de una civilización funeraria; muy al contrario, tendremos la sensación de que en ella se da una extraordinaria celebración de la vida.

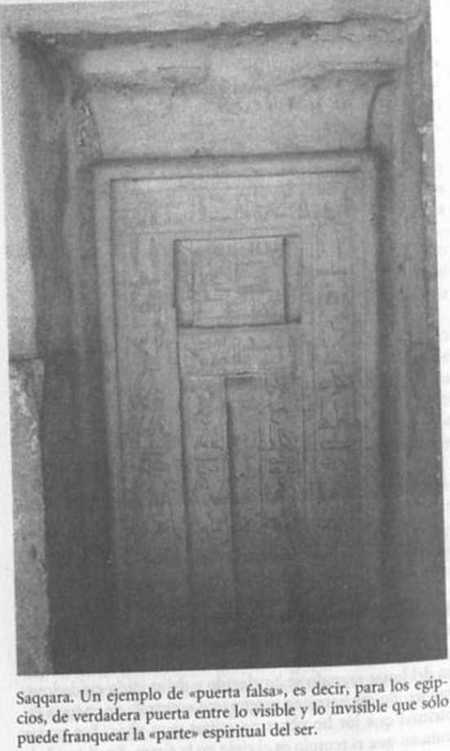

La palabra «muerte», en egipcio, es sinónimo de «madre». Esta gran madre, este cielo de mil luces, es la que nos acoge en su plenitud cuando hemos terminado nuestro viaje terrestre. Una tumba, para el egipcio, es una morada de vida donde se ha recogido lo esencial. Se ve al «muerto» ante una mesa de ofrendas, participando en un banquete, dando gracias a los dioses, rodeado de su familia y de sus íntimos. Cada «tumba» está a la vez en este mundo y en el otro; alrededor de la estela, accesible a los «vivos», éstos celebraban fiestas y festines para que el nombre del muerto, su principio inmortal, siguiera existiendo. Cada vez que «visitemos» una tumba con cierto respeto y algún conocimiento, llevaremos a cabo un acto mágico. En los pilares aparecen grabadas columnas de jeroglíficos donde el difunto nos pide que pensemos en él, que prolonguemos su vida con nuestra presencia y nuestro modo de ser. Mostrémonos atentos y no desdeñemos esta plegaria. Así, a nuestro modo, seremos sacerdotes egipcios.

La palabra podría prestarse a confusión, pues existen grandes diferencias entre el sacerdote de las religiones cristianas y el sacerdote de la religión egipcia. Un sacerdote, en Egipto, es esencialmente un «puro», que practica los ritos, y un «servidor», que se ocupa del bienestar de las divinidades.

Los sacerdotes egipcios no son predicadores ni misioneros; no tienen que convertir a nadie; son especialistas de lo divino que trabajan en laboratorios gigantescos, los templos, donde se manipula la energía espiritual, la más refinada, la más delicada y la más eficaz que existe.

Estos hombres se encargan de mantener el equilibrio de la creación y de asegurar la transmisión de la Vida contra la inercia y el caos que amenazan sin cesar nuestro mundo.

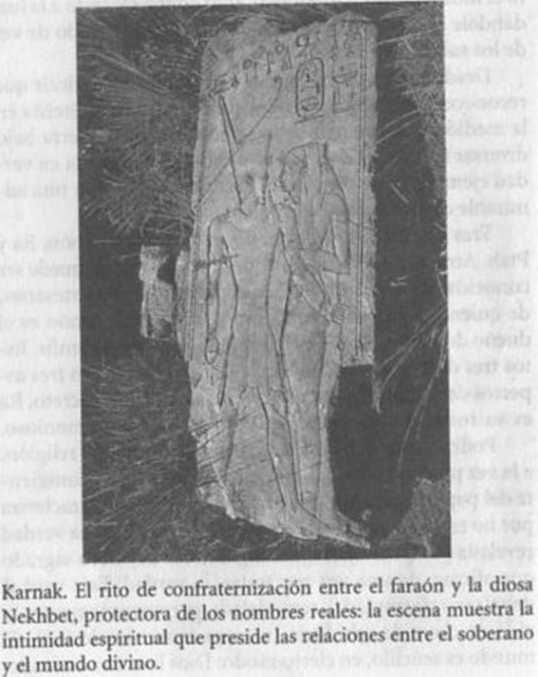

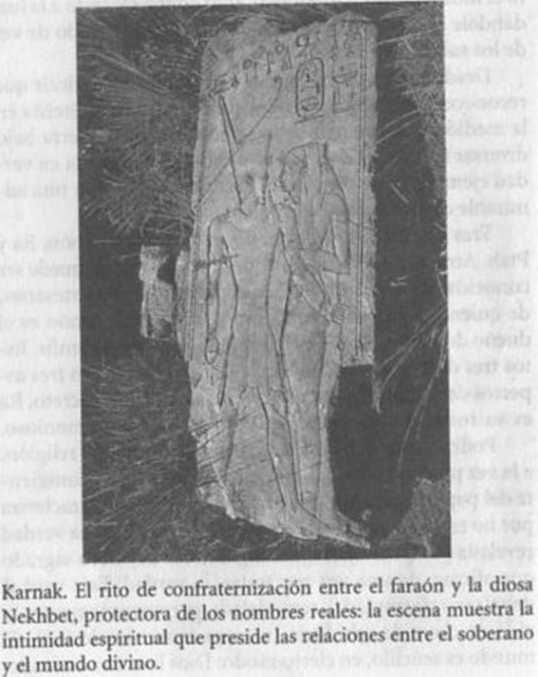

En realidad, hay un solo sacerdote en Egipto: el propio faraón. Está representado en todas partes, en las paredes de los templos, celebrando los actos del culto. Se creía que su imagen abandonaba mágicamente estas representaciones y entraba, momentáneamente, en el cuerpo de un sacerdote de carne y hueso que se encargaba de actuar en su lugar y en su nombre.

Cada egipcio realizaba una función sagrada en el templo durante un período determinado. Tenía entonces que abandonar su familia, afeitarse el cráneo, practicar la abstinencia sexual y vestir una túnica de lino. Este periodo de retiro permitía desprenderse un poco de lo cotidiano y vivir en lo sagrado durante algunos días.

Algunos vivían en el templo; éstos eran técnicos —astrólogos, dibujantes, escultores, carniceros encargados de las ofrendas rituales— o iniciados que, tras haber recibido la enseñanza de la Casa de la Vida, dirigían comunidades de hechiceros, médicos, arquitectos y aseguraban la continuidad del culto y de los ritos.

Cada templo de Egipto es un otero primordial, un lugar de privilegio donde lo divino se manifiesta. El emplazamiento del lugar sagrado se ha elegido y delimitado cuidadosamente. En ese paraje se yergue una «central» de energía espiritual que los hombres necesitan para vivir. Los textos indican que el templo es el ciclo en la tierra. En él reside la potencia divina.

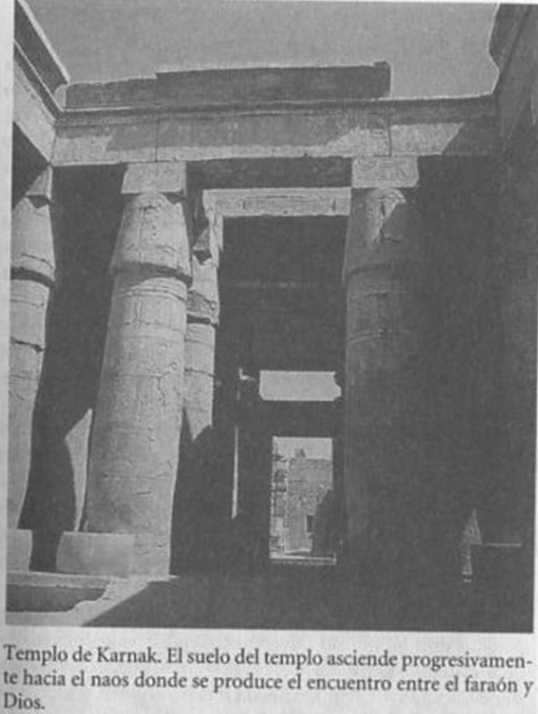

Los egipcios no construyeron templos por placer o por afición a lo monumental, sino porque los consideraban indispensables para asegurar un equilibrio espiritual, social y económico. Todo parte del templo, todo regresa a él. En los edificios mejor conservados, como Edfu, se comprueba que los Maestros de Obra supieron crear un sabio juego entre la sombra y la luz. Ésta debe penetrar hasta el fondo del templo, alcanzar su parte más secreta, el naos, donde la estatua del dios reposa en las tinieblas. Cada noche, el sol muere; cada mañana, resucita en el naos. Si se priva de templos al mundo, el sol deja de levantarse y reina el desorden.

El templo es el lugar de un encuentro excepcional; en la parte más secreta del edificio, el faraón se encuentra cara a cara con Dios.

Nosotros, simples visitantes, realizamos hoy un recorrido —desde el portal de entrada hasta el sanctasanctórum— que antaño estuvo reservado a muy pocos hombres, reyes o sumos sacerdotes. Nos vemos así invitados a descubrir misterios que permanecían ocultos, a contemplar escenas y leer textos reseñados a los iniciados. Es éste uno de los aspectos más exaltantes del viaje a Egipto.

Para fundar un templo, el faraón, desempeñando el papel de Maestro de Obra, utiliza un ritual que no ha variado mucho en cuatro milenios. Es preciso concebir el plano, formularlo por medio del Verbo, recuperar la perfección del tiempo de Ra haciéndolo mejor que los predecesores, calcular el mejor momento astrológico, excavar los fundamentos, moldear el primer ladrillo, iluminar el edificio… el templo nunca estará realmente acabado; los reyes que se sucederán irán embelleciéndolo.

¿Cuál era el trabajo de los iniciados en el interior de los templos? Ante todo, mantener el contacto con las potencias divinas para que la tierra de los hombres no se vuelva estéril e inhóspita. Para lograrlo, hay que celebrar el culto. Antes de la aurora, se preparan las ofrendas en los talleres especializados. Antes de tocarlas, los sacerdotes se purifican en el lago sagrado. Recitan las fórmulas mágicas que alejan las influencias negativas. Ofrecen alimento al dios. El sumo sacerdote abre las puertas del sanctasanctórum y pide a la potencia divina que despierte en paz. Le presenta una estatua de Maat, símbolo de la armonía universal. Y entonces renace la luz.

A este oficio matutino, durante el cual también hay que lavar, vestir y adornar la estatua divina, le suceden un oficio en mitad de la mañana, consistente en aspersiones de agua y fumigaciones de incienso, y un oficio vespertino, durante el cual se repiten las ceremonias matinales antes del regreso a las tinieblas.

El templo egipcio no es un edificio aislado en una ciudad. Es el corazón de la ciudad. Es en sí mismo una verdadera ciudad con las casas de los sacerdotes, los talleres, los almacenes, las escuelas, los mataderos, las bibliotecas y los laboratorios. Hoy contemplamos estos edificios en un espléndido aislamiento, pues las antiguas aglomeraciones han desaparecido. Tal y como desearon los egipcios, sólo permanece lo esencial, el templo.

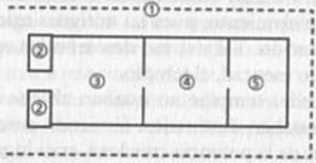

1. El recinto.

El templo está materialmente protegido por un muro de adobe y mágicamente por una muralla de formulas mágicas que impiden atravesar los muros a las influencias negativas. Estos muros han desaparecido o ya sólo existen parcialmente, pues los adobes sirvieron a la población árabe para construir sus casas.

2. El pilón

La entrada del recinto está señalada por una puerta monumental que se denomina pilón. Está compuesto por dos macizos con los muros inclinados entre los cuales se ha practicado un estrecho paso. Simboliza, en la piedra, un signo jeroglífico: (ver grabado I) en el que se ve el sol levantándote entre las dos montañas del horizonte que delimitan el mundo. Las dos «torres» del pilón, análogas a las de las catedrales de la Edad Media, son Isis y Neftis, las diosas hermanas que preparan la regeneración de la luz. Cuando el iniciado pasa por el pilón para entrar en el templo, se convierte en un ser de luz. En las fachadas de los pilones, el rey somete a sus enemigos y proclama la victoria del orden sobre el caos, de la luz sobre las tinieblas.

3. El gran patio.

Viene luego un gran patio al aire libre donde la luz penetra sin trabas. Está flanqueado por columnas y estatuas. Allí se realizan libaciones y ofrendas, se entra en contacto con el mundo de los dioses, se recibe una enseñanza.

4. La sala de columnas, llamada hipóstila.

La sala hipóstila (puede haber dos) marca la entrada del templo cerrado. Está cubierta por un techo sostenido por columnas. La luz es allí difusa, distribuida por altas ventanas que orientan los rayos del sol hacia puntos distintos, según los momentos del día. Las columnas son plantas petrificadas por las que circula una savia inalterable. La sala entera evoca la marisma primordial donde comenzó a aparecer la vida. En los muros y las columnas, las escenas rituales pretenden preservar la armonía así creada. El suelo sube y el techo baja, ambas líneas se unen simbólicamente en el sanctasanctórum. En el basamento de las columnas, se ven a veces, procesiones de genios de la tierra y el agua, mientras que los techos están adornados con buitres de alas desplegadas, que evocan a la madre celestial.

5. El sanctasanctórum.

Es la parte más secreta y más cerrada del templo la componen tres elementos principales: una sala de las Ofrendas, una sala de la Enéada o sala del medio, y el naos o Sede venerable, donde están la barca (elemento móvil) y la estatua (elemento fijo) del dios.1

1 Otros muchos elementos forman parte del templo, como el lago sagrado, símbolo del océano de los orígenes, o el manantial, santuario del nacimiento. Los examinaremos detenidamente al explorar los parajes donde son todavía visibles.

Los grandes templos no estaban abiertos al público, pues no le estaban destinados. Sirviendo ante todo como receptáculos de la potencia creadora, eran lugar de trabajo y laboratorio para especialistas de lo divino.

En el Egipto agonizante se desarrollaron manifestaciones de piedad popular y supersticiones de todo tipo; por ello se construían capillas y pequeños oratorios a los que acudían los inquietos para pedir a los dioses una protección mágica, y donde los enfermos depositaban exvotos para obtener una curación milagrosa. Un comportamiento que evoca fenómenos comparables a los de Lourdes, por ejemplo.

Los templos que pueden verse en Egipto pertenecen a dos grandes categorías: los templos funerarios reales (pirámides, «castillos de los millones de años» como Dayr al-Bahari o Medina Habu) y los templos divinos (como Karnak o Luxor). Esta distinción es algo artificial, en la medida en que el rey es un rey-dios. Se celebra un culto y ritos en los dos tipos de edificio. Los más antiguos templos funerarios —las pirámides y su conjunto arquitectónico, desaparecido en gran parte— insisten, no obstante, en la preparación del cuerpo inmortal del rey mientras que el inmenso Karnak, por ejemplo, celebra ante todo la gloria del dios Amón.

La mayoría de los edificios en buen estado de conservación (Filae, Edfu, Dendera, etc.), se construyeron de acuerdo con un plano tipo en el que cada parte tiene un significado preciso. Incluso los conjuntos monumentales como los de las pirámides o un templo original como el de la reina Hatsepsut en Dayr al-Bahari corresponden, más o menos, a ese esquema básico.

Hecho esencial: el templo vive. Lleva un nombre. Se le «abre la boca» durante una ceremonia para resucitarlo, como se hace con las estatuas del difunto. Se vela para que la energía circule por sus piedras.

Cuando el culto y los ritos dejan de ser celebrados por seres humanos, toman el relevo los jeroglíficos y las escenas grabadas.