El antiguo Egipto propiamente dicho es el Egipto «faraónico». Una civilización coherente que duró unos treinta siglos, de finales del cuarto milenio a. J. C. hasta el 332 a. J. C., fecha de la conquista de Alejandro. Tras esta fecha hubo aún faraones y se construyeron o reconstruyeron templos admirables que encontraremos en nuestra ruta. Pero los faraones eran extranjeros que, para gobernar Egipto, debían hacerse coronar según los ritos tradicionales.

Durante unos 3000 años, Egipto consiguió absorber las influencias extranjeras, hizo egipcio todo lo que en su suelo se producía, y casi dan ganas de fechar el final de la aventura egipcia en el 24 de agosto de 394 d. J. C., fecha del último texto jeroglífico conocido. A partir del momento en que no se escribe ya en jeroglíficos, el alma del Egipto de los faraones asciende hacia el sol y abandona su aspecto terrestre.

Las estructuras esenciales de la historia egipcia, de la que a decir verdad conocemos muy pocos aspectos, son simples.

La Prehistoria, cuyas huellas son muy difíciles de analizar, se caracteriza por un gran mito: el enfrentamiento de Horus, señor del Norte, y Seth, señor del Sur.

Horus acaba logrando una especie de supremacía. Unos seres divinos, los Servidores de Horus, civilizaron la tierra de Egipto. Les sucedió el primer faraón, Menes, cuyo nombre significa «el Estable». Convertido en rey del Alto y Bajo Egipto, es decir, de un país unificado, puso la primera piedra de un largo linaje de faraones distribuidos en treinta «dinastías».

Las dos primeras dinastías constituyen lo que se denomina el «período dinástico». Egipto entra en la historia. Vienen luego tres imperios, separados por períodos intermedios. Los imperios son los momentos álgidos de la historia egipcia, aquéllos durante los cuales el poder faraónico está en la cima de su potencia y de su brillo. Durante los períodos llamados «intermedios», por el contrario, el país conoce divisiones internas o cae bajo los embates de invasiones extranjeras que ponen en cuestión su equilibrio.

El Imperio Antiguo (2628 a 2134 a. J. C.)[2] comprende las III, IV, V, VI dinastías. Es la edad de oro de una civilización en plena juventud, en pleno vigor. Es el tiempo de las pirámides, de las construcciones colosales, de los faraones hijos de los dioses y del Sol, de los grandes dominios dirigidos por nobles de fuerte personalidad. La III dinastía es la de Zoser y su ministro hechicero, Imhotep, que inventó la arquitectura de piedra. La IV dinastía ve los reinados de Keops, Kefrén y Mikerinos, que hicieron edificar las tres célebres pirámides de la llanura de Gizeh. La V dinastía es la de los reyes de Heliópolis, la ciudad de la Luz; adoptan el título de «hijos del Sol» y hacen construir templos a su gloria. La VI dinastía quedó marcada, sobre todo, por el reinado más largo de la historia, el de Pepi I que subió al trono a los seis años y murió centenario.

Se produjo luego un declive por causas aún misteriosas: ¿invasión extranjera? ¿Degradación del poder central? ¿Agitación social? ¿Repetidas hambrunas? Se ignora a ciencia cierta. De 2134 a 2040 tenemos el Primer Período Intermedio, durante el que Egipto parece dormir.

Llega entonces el brillante despertar del Imperio Medio (2040 a 1650 a. J. C). Es la época «clásica» por excelencia, con una prodigiosa floración literaria, un arte elegante y refinado y numerosísimos monumentos de los que muy pocos, por desgracia, se han conservado. El Imperio Medio ve el advenimiento de Tebas, en el sur (en el emplazamiento de los actuales Karnak y Luxor), mientras el polo del Imperio Antiguo era Menfis (cerca de El Cairo). Los faraones del Imperio Medio, los Mentuhotep, Sesostris, Amenemhet, son poco conocidos, pero fueron notables administradores que devolvieron a Egipto una nueva prosperidad. Prudentes, realizaron la conquista de Nubia y construyeron fortalezas para proteger Egipto de las invasiones. Algunos asiáticos se instalan en el Delta pero la Sirio-Palestina es estrechamente controlada. Varios centros de influencia, especialmente la ciudad de Licht, en el Fayum (no lejos de El Cairo), Heliópolis, donde se embellece el gran templo del Sol, o Tebas donde se inician las grandes obras de Karnak. Se reorganiza la Administración, se desarrolla la agricultura. Los nomarcas, es decir los funcionarios colocados a la cabeza de los nomos (las provincias), demuestran ser particularmente eficaces.

Para hacerse una idea de esta época hay que acudir al paraje de Beni-Hassan, en el Medio Egipto, para contemplar el único conjunto de tumbas más o menos bien conservadas. El paraje, de acceso relativamente difícil, sólo es explícito, por desgracia, para los arqueólogos. La capilla de Sesostris, en Karnak, y las estatuas de los faraones del Imperio Medio, en el Museo de El Cairo, permiten sin embargo apreciar el genio risueño y grave de esa época de equilibrio y serenidad.

Nueva crisis con el Segundo Periodo Intermedio (1650 a 1551 a. J. C.). Esta vez se conocen las causas. Los hicsos, pequeños soberanos de países extranjeros cuya identidad sigue siendo incierta invaden Egipto por el norte. Se instalan en el Delta, pero no consiguen asentar su dominio en todo el país. Éste vive un periodo de anarquía con varias dinastías rivales y ausencia de un poder central. Los hicsos son asiáticos. Difunden el uso del caballo, aportan nuevas técnicas como el trabajo del bronce y cultivan nuevas hortalizas.

Pero Egipto no puede subsistir mucho tiempo sin faraón. Nace en Tebas un movimiento de liberación que pondrá fin a dos siglos de una ocupación, al parecer, bastante suave. Es el nacimiento del Imperio Nuevo (XVIII, XIX y XX dinastías, de 1551 a 1070), durante el cual Egipto se convierte en la primera potencia del mundo mediterráneo. La famosa XVIII dinastía comprende numerosos nombres célebres: Hatsepsut, la reina faraón, Tutmosis III, el Napoleón egipcio, Ajnatón el hereje, o Tutankamón, el joven rey de fabulosa tumba. Egipto queda de nuevo unificado. Un ejército de calidad, una economía fuerte, conquistas, una sociedad refinada, lujosa, Tebas la fastuosa que alberga Karnak, el templo de los templos: un decorado de ensueño que fue, sin embargo, realidad hasta la crisis abierta por el joven Amenofis IV, que reniega de Tebas y sus sacerdotes para fundar una nueva capital en el desierto, Tell el-Amarna, donde podrá adorar a su dios, el Sol Atón. El episodio es breve: regreso a la normalidad con el general Horemheb.

El peligro hitita se perfila en el horizonte. Serán necesarios Seti I y, sobre todo, el ilustre Ramsés II (1290-1224 a. J. C.) para salvaguardar la paz. La imagen guerrera de Ramsés II es por completo errónea; la mayor parte de su largo reinado estuvo consagrada a la edificación y restauración de numerosísimos monumentos. No hay muchos lugares por donde no hayan pasado sus Maestros de Obra, dejando aquí y allá el nombre de su amo, como si hubiera construido todo Egipto.

La XX dinastía será la del último gran faraón egipcio, Ramsés III (1184-1153 a. J. C.). Consigue repeler las invasiones de los «pueblos del mar» y de los libios, librando especialmente una formidable batalla naval, que aparece evocada en los muros de su inmenso templo funerario de Medina Habu.

Con la Baja Época, que se inicia en 1070 a. J. C., con la muerte del último de los Ramsés, Ramsés XI, comienza una lenta degradación. Tebas en el sur y Menfis en el norte siguen siendo, es cierto, grandes ciudades; Egipto es aún, es cierto, una gran potencia; pero el tiempo de los imperios ha pasado. También el mundo ha cambiado, se producen migraciones de población, aparecen nuevas sociedades, cada vez menos sacralizadas, cada vez más políticas o guerreras; se verá ascender al trono de Egipto a nubios, libios, ciertamente muy «egiptizados» y que siguen las reglas del gobierno faraónico, pero extranjeros pese a todo. Los griegos se instalan en el Delta. Aportan la afición a los negocios, una visión a menudo materialista y mercantil de la vida. El gusano está en la fruta.

Sobresalto en la XXVI dinastía, llamada «saíta» (664 a 525 a. J. C.): se regresa a los valores del Imperio Antiguo, se busca un ideal de pureza y de rigor. Pero es sólo un sueño. Y el despertar es cruel. Es la primera ocupación asiría de Cambises a Darío II. Egipto es liberado en el año 405 y aún conocerá tres dinastías «libres» o «indígenas». La XXX dinastía, la última, es un verdadero castillo de fuegos artificiales: Egipto emprende construcciones inmensas. Quiere transmitir a toda costa su sabiduría, su arte de pensar y de vivir, su genio arquitectónico y escultórico.

Llega entonces, en el año 343 a. J. C., la segunda ocupación persa. Es muy dura, va acompañada de crímenes, de destrucciones sistemáticas. Egipto está de rodillas.

Un extranjero expulsa al ocupante. En el año 333, Alejandro Magno libera a los egipcios del yugo persa e inaugura lo que se denomina el período grecorromano, el de los últimos fulgores del antiguo Egipto. Funda Alejandría, ciudad que los egipcios considerarán siempre como el linde de su país, como un poco extranjera. Sin embargo, allí se instalarán los sucesores de Alejandro, los tolomeos, encargados de gobernar Egipto.

El país se debilita poco a poco. El sur, con Tebas, cuyo esplendor se extingue, se hunde en el aislamiento, en el empecinado respeto a unas tradiciones que mueren. El Delta, en cambio, se abre a las influencias extranjeras, a la cultura griega y latina.

Cleopatra VII, que sucederá a Tolomeo XIV, el último del linaje, soñará aún en un Egipto poderoso, capaz de dominar el mundo. Pero será vencida por Roma. Tras la Batalla de Actium, en el año 30 a. J. C., Octavio, el futuro Augusto, se convierte en señor de Egipto, gobernado a partir de entonces por emperadores romanos que sólo piensan en desvalijarlo.

Paradójicamente, durante este triste periodo los egipcios crean o desarrollan templos extraordinarios: Edfu, Isná, Filae, Kom Ombo datan de este período «tolemaico» y «grecorromano». Comprendiendo que el país no recuperará ya su independencia, los sacerdotes, con el apoyo de la población, consagrarán todos sus esfuerzos a transmitir la antigua sabiduría. El vocabulario de los jeroglíficos aumenta de un modo considerable, los muros de los templos se cubren de textos que nos ofrecen los secretos transmitidos, antaño, con encubiertas palabras.

Con el cierre del último templo egipcio, Filae, el destino del país toma otros caminos. Será el Egipto cristiano, islámico, moderno. Y será necesario aguardar a la expedición de Napoleón en Egipto, en 1799, y al genial descubrimiento de un joven sabio francés, Jean-François Champollion, en 1822, para poder revivir la aventura de los faraones y descifrar los jeroglíficos.

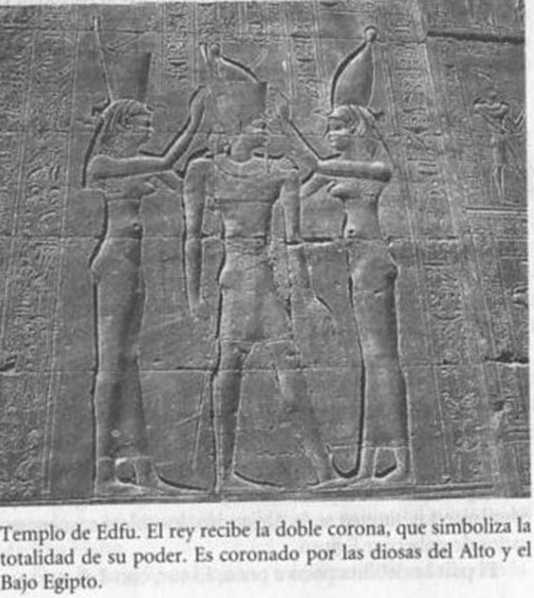

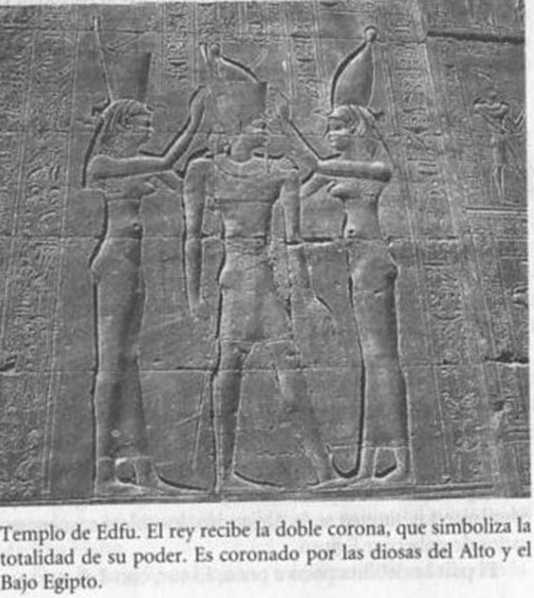

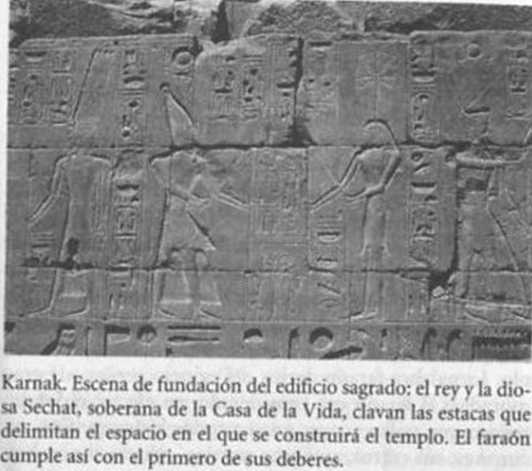

Durante toda su existencia, el Egipto faraónico conoció sólo un único régimen político: la monarquía faraónica. Fabuloso ejemplo de inigualada estabilidad, que permitió una notable coherencia a la antigua civilización egipcia, a pesar de los sobresaltos de la historia. Incluso los emperadores griegos y romanos, para que el pueblo de Egipto les reconociera como soberanos, tuvieron que pasar por los ritos ancestrales que «hacían» un faraón como una obra de arte. Pues de eso se trata, en efecto: el faraón no es sólo un rey, un jefe de Estado, un jefe de guerra, el amo de la economía y de la diplomacia. Es ante todo el receptáculo de la energía divina y el Maestro de Obra que construye el templo. La palabra faraón deriva del egipcio per-aa, «la gran morada»; el faraón era considerado, en efecto, el Ser inmenso que podía acoger en sí a todos los seres. Con sus coronas, sus cetros, su barba postiza, sus cinco nombres sagrados y los demás atributos de su poder, no era un individuo sino el símbolo de todas las potencias energéticas que constituyen la vida.

Los ojos del faraón escrutan el interior de todo ser. Sus planes son perfectos. Lo que ordena se realiza por la fuerza del Verbo. Dios en su palacio, él es el único sacerdote que celebra los ritos indispensables para que los dioses permanezcan en la Tierra. Le dice al Creador. «Me has hecho aparecer rey en el origen, ordenándome: Haz que exista el orden en mi nombre». Los funcionarios son los ojos, los oídos, la boca del rey.

Gracias al faraón el sol brilla para la humanidad. Es la imagen resplandeciente del Dueño del Universo. Un único texto permitirá precisar bien su real estatura: «Te pareces al dios Sol en todo lo que haces; todo lo que tu corazón desea se realiza. Si por la noche has formulado un deseo, se cumple rápidamente al amanecer… Tu lengua es una balanza, tus labios son más exactos que la aguja de precisión de la balanza de Thot… No hay tierra que no hayas recorrido y todo llega a tus oídos… El Verbo está en tu boca, la intuición en tu corazón, el trono de tu lengua es un templo de la verdad y el dios reside en tus labios. Tus palabras se cumplen cada día y los pensamientos de tu corazón se realizan como los del dios Ptah, cuando crea obras de arte».

La realeza es una función perfecta creada por los dioses. Por ello el faraón debe ser un sabio y un hombre prudente. Dios le ha distinguido entre miles de hombres, pero eso supone inmensas responsabilidades. Base de la organización social, el faraón se sitúa en un linaje; se inspira en el ejemplo de sus padres y debe respetar su herencia: «Elevada es la función del faraón —reza un papiro—; no cuenta con su hijo ni con su hermano para perpetuar sus monumentos. Cuenta, pues, con otros: un hombre actúa para aquel que le ha precedido, deseando que sus actos sean prolongados por otro que vendrá después de él.»[3]

No hay gobierno «personal», por consiguiente, ni fantasías individuales, sino un respeto a la Tradición legada por los dioses que reinaron antaño en Egipto. Esta gran perspectiva se concretaba en una Administración tan rigurosa como compleja. El faraón se apoyaba, sobre todo, en aquel al que se llama el «visir», primer ministro con múltiples funciones. Su tarea, por lo demás, era tan abrumadora que en ciertas épocas hubo un visir para el Alto Egipto y otro para el Bajo Egipto. Estos encumbrados personajes reinaban sobre un verdadero ejército de funcionarios, los famosos escribas, algunos de los cuales eran temidos por su ánimo puntilloso y su manía de anotarlo todo, de registrarlo todo.

El principio esencial de la sociedad egipcia es sencillo: todo pertenece al faraón. Sin embargo, eso no elimina la propiedad privada ni la responsabilidad individual. De hecho, el rey ofrece lo que posee a quienes son capaces de hacer fructificar una tierra, un dominio, de realizar un oficio. Gozan entonces de los frutos de su trabajo, pero el faraón tiene el deber de alimentar a quien tiene hambre y de vestir al desnudo; en los años de hambruna o de penuria económica, la población se vuelve de manera natural, hacia el poder central.

De la casa real dependen los graneros, los depósitos, las grandes pesquerías, los principales gremios profesionales, en resumen, todos los engranajes esenciales de la economía egipcia. Pero cada uno de ellos posee cierta independencia y el conjunto se articula en relación al templo que, en Egipto, es a la vez un centro religioso, social y económico.