Egipto es un país extraño. No hay otro que se le parezca. Evoca una flor de loto abierta cuya parte superior ensanchándose correspondería a lo que los modernos llaman el Delta, y cuyo largo tallo seria el Valle del Nilo propiamente dicho, un estrecho corredor de 13 a 15 km de anchura que serpentea entre los acantilados arábicos y líbicos. El Delta tiene aproximadamente la superficie de Bélgica. El Valle del Nilo, de El Cairo a Asuán, tiene más de 900 km de largo. Éste es el decorado: dos países en uno, muy distintos el uno del otro, pero inseparables. El paisaje egipcio es, sobre todo, el Nilo, el desierto, el verde de los cultivos y los palmerales, el encanto de las aldeas, un sentimiento de eternidad, de inmutable. «El paisaje egipcio —escribe Serge Sauneron— absorbe al hombre y le da a cambio una pequeña parte de su eternidad». Para probar este tesoro, claro está, hay que olvidar las grandes ciudades como El Cairo, donde la vida cotidiana está muy lejos de ser sencilla, o también la tecnología de la enorme presa de Asuán. Pero la modernidad apenas ha penetrado en la campiña, se ha detenido en el umbral de los templos. Realmente es posible, en Egipto, ponerse en contacto con una inmensa civilización en su contexto, bajo su cielo.

Es probable que, unos 5000 años a. J. C., se produjera una desecación en esta parte del mundo, haciendo habitables las tierras pantanosas a uno y otro lado del río. Agrupándose en pequeñas comunidades, algunos clanes descubrieron entonces la extraordinaria riqueza que el Nilo les ofrecía.

En palabras del griego Herodoto, Egipto es un don del Nilo. El río más largo del mundo (6500 km) es un gran proveedor de beneficios. Antes de la construcción de las presas de Asuán (la última es, para algunos expertos una catástrofe ecológica) el Nilo acarreaba un limo silícico-arcilloso procedente de Abisinia que formaba una rica «tierra negra» que hizo de Egipto uno de los graneros de trigo del mundo antiguo.

Uno de los más ardientes deseos de los egipcios era que la crecida fuese puntual y que no fuera demasiado escasa ni demasiado abundante. El Año Nuevo, fijado hacia el 19 de julio, coincidía con la crecida de las aguas. A fines de septiembre, Egipto era un inmenso lago del que sólo emergían las colinas sobre las que se habían construido las aldeas. En aquella época del año, como en las demás, el río era la principal vía de circulación, una verdadera autopista por la que bogaban barcas y navíos. Para designar al pobre entre los pobres, aquel a quien el señor local debía yacija y cubierto, se empleaba precisamente la expresión «el sin-barca».

El Nilo era una potencia divina a la que los egipcios denominaban Hapi, lo que tal vez significa «el Brincador». Es inútil buscar en esa tierra las fuentes del Nilo: se hallan en el cosmos, en un inmenso depósito del que procede cualquier vida. El Nilo que vemos en forma de agua es sólo la proyección de un río celestial que da vida, riqueza, abundancia. Se representaba a Hapi como un personaje andrógino, de colgantes pechos y enorme vientre. Veremos, en los muros de los templos, procesiones de «dioses-Nilo» llevando a los dioses magníficos productos agrícolas.

El Nilo era considerado un ser único que se había creado a sí mismo. Daba fuerza a cada divinidad. ¿Acaso no procedía del inicio del mundo? ¿No se asimilaba la inundación al rocío y al fecundante sudor de los dioses? Gracias a la crecida, Egipto vivía de nuevo en el tiempo primordial, en esa edad de oro en la que los dioses se habían posado sobre la primera colina que emergiera del Océano de los orígenes. Y ese paisaje fue recreado del modo más grandioso y más espectacular en el paraje de Gizeh. Cuando las tierras circundantes estaban cubiertas de agua, las tres grandes pirámides simbolizaban, evidentemente, las colinas primordiales que probaban a los hombres que las energías primeras, vitales, estaban presentes en la tierra. Esta grandiosa realización es característica del espíritu egipcio: nunca se limita a pensar, sino que encama, construye.

El Nilo es la arteria vital del país. A partir de él se desarrolla un verdadero sistema sanguíneo, el de los canales de riego, que fue la gran obra de los primeros reyes. En los periodos de decadencia, la falta de mantenimiento de esos canales tuvo siempre consecuencias catastróficas. Y el Egipto moderno es económicamente muy inferior al Egipto antiguo, en gran parte, porque se ha olvidado este equilibrio de base.

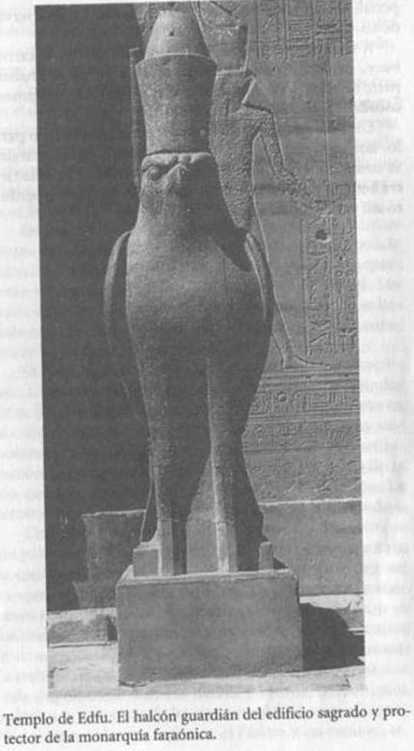

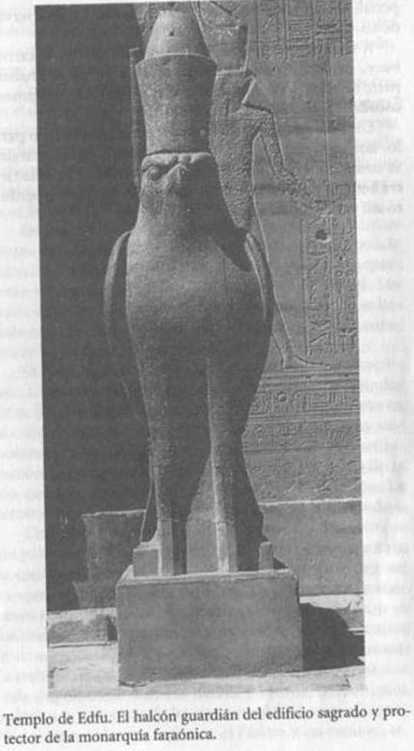

Egipto es el Ojo de Ra, la mirada del sol, lo que rodea el disco solar, lo que derrama la luz, la tierra amada por los dioses. Pero es también la Negra (la tierra fértil, fangosa) y la Roja (la tierra árida del desierto). La dualidad Bajo Egipto (Delta)/Alto Egipto (Valle del Nilo) marca un eterno conflicto entre dos hermanos: Horus, señor del Bajo Egipto, y Seth, señor del Alto Egipto. El antagonismo existirá tanto como el mundo. Esta lucha no es negativa: produce una energía necesaria para preservar el equilibrio de las Dos Tierras.

El Delta es el dominio de los papiros; su genio bueno es la diosa-serpiente Uadjet, la verdeante. El Alto Egipto es el dominio de los juncos, protegido por la diosa-buitre Nejbet. En este valle, que hoy parece a menudo pobre en vegetación, existían antaño grandes bosques donde cazaban los nobles. Nada era, por lo demás, más caro al corazón del egipcio que un verde jardín correctamente mantenido. Este amor por los vegetales se encuentra en la lengua: la palabra «ser joven, vigoroso» corresponde a una rama de palmera; «ser verde, ser próspero», se escribe con un papiro. Y para escribir el verbo «ir», signo manifiesto de la vida, se colocan unas piernas bajo un tallo de caña. El propio faraón, entre sus distintos títulos, es «el de la caña».

Cuando se abandonan las zonas cultivadas para entrar en el desierto, se abordan los dominios de Seth. Allí se excavaban las necrópolis. Allí también se hallan las canteras de donde se extraían las piedras. Pues el desierto, mundo peligroso, mundo no construido, es también el mundo que proporciona al hombre los materiales necesarios para edificar las moradas de la eternidad.

En el desierto hay oasis. Los del desierto del oeste eran etapas en las rutas caravaneras, custodiadas por una policía especializada. Allí se cultivaban viñas que producían excelente vino y se cosechaban dátiles con sabor a miel. Los oasis del desierto del este eran menos risueños; allí se hallaban yacimientos de minerales, de piedras para la construcción, de piedras semipreciosas.

El Egipto antiguo no conocía cuatro, sino tres estaciones. La primera se llama akhet. Corresponde a la inundación. Se la simboliza con un personaje que lleva un loto en la cabeza. El término akhet procede de una raíz muy importante en jeroglíficos, akh, que significa «ser útil, ser luminoso». La segunda estación se denomina peret, es decir «lo que sube, lo que sale»; es la época de las siembras. La tercera se llama shemu: es el tiempo del estío y las cosechas.

Cosechas muy abundantes, pues el antiguo Egipto fue un país de prodigiosa riqueza agrícola, que exportó a toda la cuenca mediterránea. La expresión alimenticia de base es «pan-cerveza»: el trigo para la fabricación de los numerosos tipos de pan, la cebada para la de la cerveza. Pero se cultivaban también numerosas legumbres, entre las cuales eran especialmente apreciadas las lentejas, los garbanzos, la lechuga, la cebolla y el ajo. En cuanto a la fruta, las dos más importantes eran los dátiles y la uva. Los antiguos egipcios, a diferencia de los modernos, eran muy aficionados al vino y algunas regiones, el Fayum y los oasis en especial, tenían fama por sus grandes caldos. La miel servía de azúcar.

A los egipcios de antaño les gustaba mucho la carne: buey, cordero, cerdo, diversas aves de corral formaban parte del menú, sin contar lo que se cazaba, hipopótamos, cocodrilos, animales del desierto.

Los placeres de la mesa contaron siempre mucho para los faraones, que consideraban las riquezas de la naturaleza como dones divinos. Era agradable vivir en aquella tierra bendita y sin duda por eso una gran civilización perduró allí varios milenios.