No sería oportuno abandonar la orilla oeste de Tebas sin haber visitado a los geniales artesanos cuyo mayor título de gloria es haber excavado y decorado las tumbas del Valle de los Reyes.

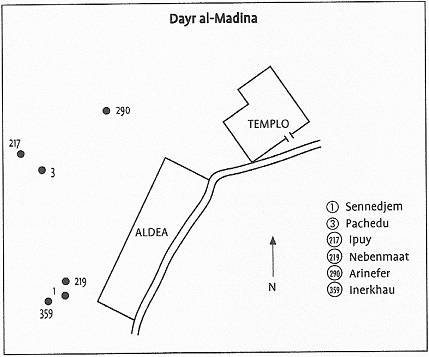

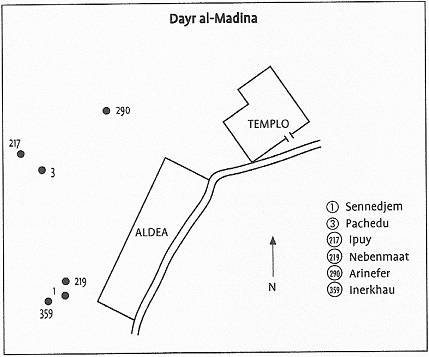

En un pequeño valle al sudoeste de Cheikh Abd el-Gurna, el paraje de Dayr al-Madina ha conservado el recuerdo de estos seres excepcionales, bajo tres aspectos: su aldea, sus tumbas y su templo.

Entre 1921 y 1951, el egiptólogo francés Bernard Bruyère resucitó este lugar,[42] hasta el punto de llegar a conocer a todos sus habitantes. Durante cinco siglos, esta cofradía, que intenté revivir en mi novela La piedra de luz, creó obra maestra tras obra maestra.

Los artesanos trabajaban en secreto, «lejos de ojos y oídos». Dependían directamente del faraón y del visir, tenían su propio tribunal y su propia escuela, podían ser solteros o estar casados, fundar una familia, y vivían en comunidad en una pequeña aldea protegida por altos muros y custodiada noche y día.

Todo cuanto necesitaban para llevar una existencia apacible y poder consagrarse a su arte se lo proporcionaba el Estado. Lavanderas, panaderos, alfareros, tejedores, pescadores y hortelanos trabajaban para ellos. Caravanas de asnos y porteadores les entregaban el agua a diario. El menor retraso levantaba enérgicas protestas.

Los «hombres del interior» estaban autorizados a aceptar encargos del «exterior» para el que fabricaban, por ejemplo, sarcófagos y mobiliario.

Los artesanos y sus familias habitaban en pequeñas casas blancas (70 m2 por término medio) con un piso y una terraza donde era agradable dormir durante la estación cálida. En cada morada había un lugar reservado para el culto de los antepasados, los «espíritus luminosos y eficaces», presentes en forma de busto o de estela.

El nombre egipcio del lugar, Seth Maat, es por sí solo todo un programa: el «lugar de Verdad», el lugar de lo justo, de la armonía y de la rectitud. El ser que quiere acceder a una vida en espíritu debe «decir Maat» y «hacer Maat».

La organización del trabajo era rigurosa, pero no faltaban los períodos de descanso. Comparada con una barca, la cofradía se dividía en dos equipos, uno de babor y el otro de estribor, que acudían alternativamente a las obras. Para llegar al Valle de los Reyes, pasaban por un collado donde habían construido cabañas de piedra y un oratorio.

Hecho fundamental, los miembros de la cofradía estaban autorizados a crear sus propias moradas de eternidad en las colinas que dominaban la aldea donde habían vivido. Se han encontrado 450 tumbas no decoradas y 53 decoradas. Desgraciadamente, muy pocas (3, hoy por hoy) están abiertas a los visitantes.

Los detalles de la vida material son escasos. Sólo en la tumba del escultor Ipuy (n.º 17) se ven lavanderas, tintoreros, escenas de mercado y el taller del escultor, donde los artesanos fabrican sarcófagos, muebles o estatuas. Ayer como hoy, el oficio no era descansado: un carpintero se ha dislocado el hombro, otro ha recibido polvo en los ojos. Afortunadamente, la «Mujer sabia» y el médico de la cofradía intervendrán con eficacia.

La decoración de casi la totalidad de las tumbas está consagrada a motivos de orden simbólico e iniciático, testimonio de la vida espiritual de la cofradía. En la magnífica tumba de Sennedjem (n.º 1), asistimos al combate victorioso de la gata armada con un cuchillo, encarnación de la luz, contra la serpiente de las tinieblas. Anubis conduce al artesano y a su esposa hasta el Paraíso donde el trabajo prosigue: allí siembran, labran y cosechan, pero vestidos de fiesta y sin sentir fatiga alguna. La familia se reúne en un banquete celestial, y Sennedjem y su esposa se arrodillan ante la diosa en el sicomoro, Nut, que les da para siempre agua y alimentos.

Inherkhau (n.º 359) escucha el canto del arpista que le recomienda que consume un día perfecto. Contempla el loto, símbolo de la luz renaciente, y el fénix, pájaro sagrado de Heliópolis, la Ciudad del Sol, y alma de Ra. De rodillas, el artesano venera el halcón de oro y le vemos salir de la tumba cuya puerta han iluminado los rayos del sol.

Pachedu (n.º 3) está arrodillado al pie de una palmera. Siguiendo la enseñanza de Thot, no es el bullicioso sino el silencioso, comparado a un gran árbol que crece en un apacible jardín donde conoce la felicidad. Su tumba contiene un detalle extraordinario: el ojo de Horus, provisto de brazos, sostiene una copela en la que se han encendido antorchas que, sin producir humo, permitían a los artesanos iluminarse. Cada noche, se contaban las mechas cuidadosamente. Gracias a este ojo portador de luz, el artesano tenía la capacidad de crear.

Serla preciso evocar muchas otras tumbas, como la de Nebenmaat (n.º 19), en la que vemos a Anubis abriendo la boca de la momia y las dos almas-pájaro del artesano y su esposa recibiendo el agua celestial de la diosa Nut.

Una de las tumbas más hermosas y más importantes, cerrada por desgracia, es la de Arinefer (n.º 290). Además de una extraordinaria ofrenda de Maat, se revela la existencia de dos Maat: una representada por un hombre y la otra por una mujer, que corresponden a las dos vías espirituales que se enseñaban en la cofradía.

El templo, que data de la época ptolemaica, retoma elementos de las épocas anteriores. De modestas dimensiones (15 x 9 m), estaba consagrado a las dos protectoras de la cofradía, Hator y Maat. También se veneraba a dos grandes maestros de obras, Imhotep y Amenhotep hijo de Hapu.

Rodeado por una muralla en la que se abría un portal, este templo comprende una sala de columnas, un pronaos y tres capillas. Encontramos allí diversas manifestaciones de Hator, las potencias creadoras que forman la Ogdóada y las demás divinidades que inspiraban el espíritu y la mano de los constructores. En la capilla del sur, a la izquierda según se mira el santuario, se asiste a la iniciación de un artesano en los misterios de Osiris. Guiado por Maat, sufre la prueba del pesaje del corazón para ser reconocido «justo de voz».