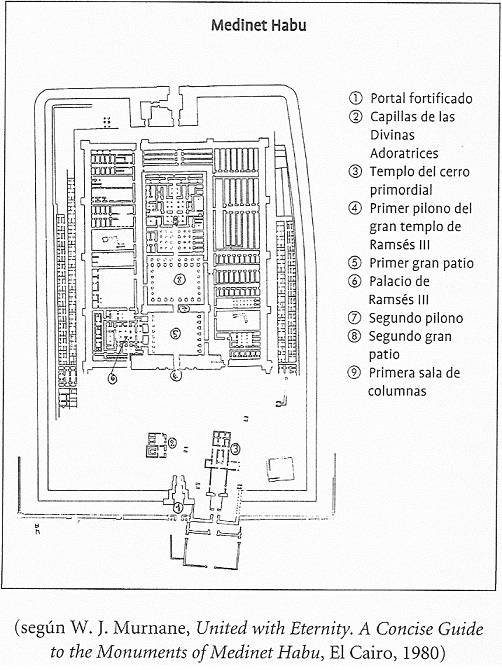

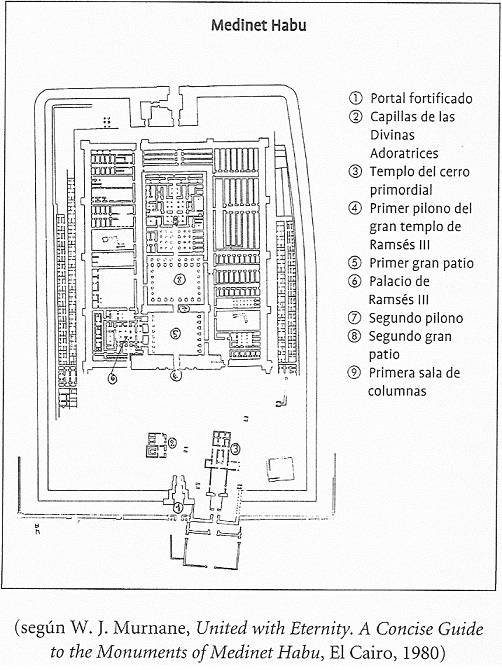

A 1,5 km aproximadamente al sudoeste del Ramesseum, en el límite de los cultivos, se levanta la imponente masa de Medinet Habu. Ramsés III (1186-1154) hizo construir esta ciudad-templo en el emplazamiento de la colina primordial donde Amón apareció por primera vez. El paraje fue denominado «Unido a la eternidad» o, más exactamente, «Lo que fusiona la eternidad», y se considera que en gran parte desea parecerse al Ramesseum, el templo funerario de Ramsés II al que Ramsés III consideraba un modelo.

En mucho mejor estado de conservación, Medinet Habu es el ejemplo más sorprendente de ciudad-templo. Además del gran templo del faraón, son todavía visibles otros edificios sagrados y los vestigios de un palacio, habitaciones de los sacerdotes, un lago sagrado, un nilómetro, talleres, locales administrativos, almacenes, graneros, una biblioteca, establos y pozos. Más de sesenta mil personas trabajaban aquí, el visir tenía instalados sus despachos y presidía un tribunal de justicia. A fines de la época ramésida, cuando Tebas-oeste se convirtió en presa de pandillas de bandidos y el Estado no consiguió ya contener la inseguridad, Medinet Habu, con su gran muralla de ladrillos crudos, se convirtió en un templo-refugio. Esta vocación de asilo duró hasta la invasión árabe del siglo VII a. J. C.

* * *

En el punto de llegada de la carretera que conducía a Medinet Habu había un embarcadero que señalaba el término de un canal que unía el Nilo al templo. Este dispositivo, habitual en Egipto, facilitaba la aportación de materiales de construcción y el despliegue de las procesiones.

Tropezaremos con la sorprendente imagen de las dos torres fortificadas (n.º 1) que custodian el acceso al territorio sagrado y lo convierten en un templo-fortaleza. La elección de esta arquitectura, inspirada en un modelo sirio-palestino, obedece a razones mágicas. Ningún adversario podrá cruzar nunca esta barrera y apoderarse de este edificio. Faraón ha inscrito sus victorias en la piedra, él es el halcón Horus sobrevolando los cielos; aparece como el Sol y Cielo y Tierra se alegran de su acción pues su corazón es sabio y su discurso perfecto. Las torres constan de varios pisos donde se abren ventanas; sus bordes descansan sobre las cabezas de enemigos vencidos. Los adversarios de ayer se han convertido, por tanto, en soportes de aberturas por las que pasa la luz.

En el piso superior no encontramos ni escenas de guerra ni fragor de batallas, tan sólo representaciones del rey que disfruta de momentos de descanso al lado de jóvenes mujeres de la corte. También en este caso se trata de una protección mágica contra los propios peligros de esta corte en la que algunos enemigos, internos esta vez, pueden revelarse tan perniciosos como unas hordas armadas. Sabemos que una princesa, un intendente, un militar de alto rango, algunos escribas y un hechicero habían decidido asesinar al faraón. Fabricaron entonces figuras de hechizo para paralizar la guardia real. Los criminales fueron detenidos y juzgados. Se suprimieron sus nombres para sustituirlos por otros negativos («Ra me ama» se convirtió en «Ra me odia») y los cabecillas fueron condenados a suicidarse.

En el exterior del templo están inscritos los decretos reales que conceden a Medinet Habu las donaciones necesarias para su buen funcionamiento; se ha precisado también el calendario de las fiestas para que los ritualistas puedan cumplir escrupulosamente sus deberes.

En el lado sudoeste del recinto, el rey parte hacia el desierto y las zonas pantanosas con el objetivo de cazar el antílope, el asno y el toro salvaje, tres criaturas del dios Seth cuya fuerza debe dominarse. La caza y la guerra proceden de la misma voluntad civilizadora de Faraón; impedir que el desorden se instale controlando las potencias peligrosas.

Al nordeste, por otra parte, se representa la gran victoria de la flota egipcia sobre la flota de los Pueblos del Mar, temibles invasores cuyos barcos se ven zozobrando.

* * *

Crucemos ahora el portal para acceder a una vasta explanada donde se han erigido dos excepcionales conjuntos arquitectónicos.

A la izquierda, las capillas de las Divinas Adoratrices, grandes sacerdotisas de Amón que desempeñaron un papel político y religioso de gran importancia durante las XXV y XXVI dinastías. Dotadas de prerrogativas faraónicas, gobernaron Tebas con prudencia y formaron una verdadera dinastía de mujeres; entre ellas aquí están presentes Amenirdis, Chepenupet, la hija del «faraón negro» Piankhi y Nitokris.

Una «llamada a los vivos» se dirige a quienes pasen ante estos santuarios para que veneren la memoria de las Divinas Adoratrices. Quien les testimonie respeto respirará el aliento de vida.

Esas capillas se presentan como pequeños templos, la que se encuentra más al sur, la de Amenirdis, comprende un pronaos y un naos con deambulatorio. Está cubierta por una bóveda de piedra labrada y aparejada, la primera de este tipo que se conoce hasta hoy en Egipto.

En los muros se desarrollan escenas que muestran a las Divinas Adoratrices en presencia de las divinidades y viviendo rituales como el de la «Apertura de la boca». Se advertirá también la presencia de pasajes de los Textos de las Pirámides que demuestra la voluntad de estas sumas sacerdotisas de mantenerse fieles a la tradición primordial.

Frente a sus capillas, un pequeño templo (n.º 3). Construido por Amenhotep I, fue ampliado por los tres primeros Tutmosis y por Hatsepsut. Sin duda es el lugar más sagrado de Medinet Habu, puesto que se erigió en el emplazamiento del «cerro de Djeme» bajo el cual están enterradas las ocho divinidades primordiales que existían antes de la creación del mundo y favorecieron el nacimiento de la luz. Después de haber preparado las condiciones necesarias para la vida en la tierra, durante una edad de oro en la que «la espina no pinchaba, en la que no había cocodrilo captor, ni serpiente que mordiera», las Ocho fueron a descansar bajo un túmulo, reunidas en torno al Padre, Kema-tef, «el creador del instante». Considerándolas como sus antepasadas, el dios Amón les rendía homenaje cada diez días, así como durante la «Hermosa fiesta del Valle» en que los vivos comulgaban con los muertos resucitados.

Rodeado antaño de árboles, el elegante edificio fue objeto de múltiples añadidos y remodelaciones, especialmente en las épocas etíope, saíta y ptolemaica. Rodean el santuario propiamente dicho, una galería y algunas capillas. El patio se inició bajo la XXV dinastía y el pilono data de los Ptolomeos.

En el exterior del santuario, en el mino norte, contemplaremos escenas de fundación de un templo. Faraón elige el terreno, calcula el momento favorable en función de las indicaciones celestiales, tensa el cordel, excava la trinchera de fundación y moldea con sus manos la primera piedra.

Un detalle insólito es el símbolo mineral de Amón (en el exterior del templo, al este), piedra misteriosa en la que el dios oculto reside.

Pese a sus dimensiones (150 m de largo por 48 m de ancho), la estructura de este colosal edificio es simple: un primer pilono, un primer gran patio, un segundo pilono, un segundo gran patio, luego el templo cubierto con numerosas capillas.

El primer pilono (n.º 4) está decorado con escenas de batallas en las que Faraón triunfa sobre sus enemigos, encarnación de las tinieblas. Ciertamente, Ramsés III recuerda las duras realidades de su época: expediciones a Nubia, combates contra los sirios y los libios, batalla naval contra los temibles Pueblos del Mar. Con una espada hecha de luz, Faraón «consagra» a los cautivos de Amón. Bajo la forma de una diosa, la ciudad de Tebas mantiene atados a los prisioneros. Así, las fuerzas negativas son mágicamente dominadas.

Cruzado el pilono, se penetra en el vasto «patio del ejército» (34 m de largo, 32 m de ancho). A la izquierda, hacia el sur, el palacio de Ramsés II, cuyos muros interiores estaban decorados con azulejos. El rey disponía allí de una sala de audiencias, una habitación y un cuarto de baño. Desde su «ventana de aparición» contemplaba los ritos y distribuía recompensas y condecoraciones, especialmente collares de oro, a quienes habían servido bien a Egipto.

La cara interior del pilono ofrece dos tipos de escenas. Alrededor de la puerta, el rey en presencia de las divinidades. En los dos macizos de las torres, nuevas escenas de combates, que corresponden a las del exterior. Faraón aplasta a las hordas indoeuropeas que forman los Pueblos del Mar. Idénticos enfrentamientos encontramos en los muros que bordean el patio, con un detalle macabro: los egipcios cuentan los cadáveres sumando las manos y los sexos cortados de sus víctimas.

Este patio se cierra con un segundo pilono, el n.º 7, cuya decoración está también dedicada a las hazañas guerreras del rey. Da acceso al segundo gran patio (38 x 41 m) donde se levanta una estatua del monarca como Osiris. En los muros del fondo de los pórticos, encontramos algunos episodios guerreros, pero sobre todo se plasman dos grandes procesiones en honor de los dioses Sokaris y Min.

La de Sokaris empieza en el muro sur del patio y se prolonga por el muro oeste. Unos sacerdotes llevan el relicario del halcón momificado, con la cabeza coronada por dos plumas. A la proa de la barca de Sokari vemos una cabeza de antílope, una especie de delantal de perlas y un cerro del que sale la rapaz. Sokaris, que conoce el secreto de los espacios subterráneos donde se prepara la resurrección, permite que el alma se introduzca sin temor en el pasillo de la tumba y penetre en el otro mundo.

El ritual del dios Min se revela en el muro norte del patio y continúa por el muro oeste. La procesión parte del palacio real. Varios sacerdotes llevan la estatua del dios, de pie sobre un gran escudo. A la cabeza va un toro blanco, símbolo de la potencia. Figuran igualmente portadores de mobiliario, de oriflamas y de estatuas de faraones. Los ancestros asisten a la ceremonia y la protegen. Faraón suelta cuatro pájaros que emprenden el vuelo hacia los puntos cardinales para anunciar al universo que Egipto es gobernado de acuerdo con Maat. El rey siega con la hoz una gavilla que es ofrecida al toro blanco y de ese modo asegura la fecundidad del suelo por donde circula el fuego de Min.

Para salir de este patio y llegar hasta el templo hay que subir por una rampa. Frente al umbral, una hilera de pilares, sigue luego otra de columnas papiriformes. Atum y Montu conducen al rey hacia el santuario. Allí es purificado, coronado y reconocido como Faraón.

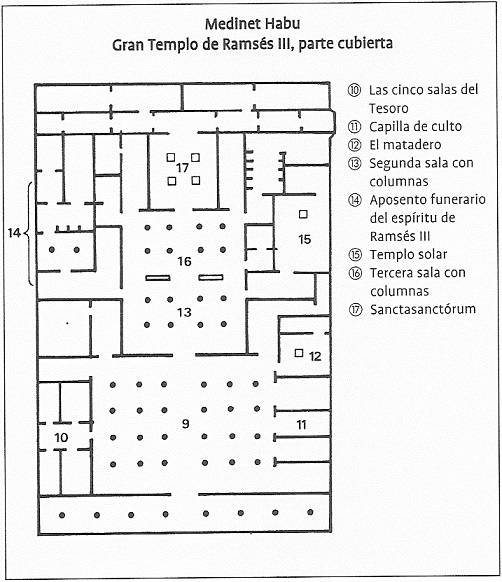

El templo cerrado es, por desgracia, la parte peor conservada del edificio. Los techos han desaparecido y lo que debía permanecer en una semipenumbra está hoy abierto a los cuatro vientos.

Existían tres salas con columnas, dispuestas en línea recta, que desembocaban en el sanctasanctórum: veinticuatro columnas para la primera, ocho para cada una de las dos siguientes y cuatro pilares sagrados para el santuario. Alrededor de este eje central, que constituye la espina dorsal del templo cubierto, hay cuarenta y una capillas.

La primera sala de columnas, de la que subsiste únicamente la parte baja, está muy deteriorada. La parte inferior de los muros este y sur muestra de nuevo la purificación del faraón, su entrada en el templo inferior y su coronación.

A la izquierda de esta sala, las cinco capillas de lo que se denomina el «Tesoro», que han conservado su techo (n.º 10). En ella Ramsés III ofrece a Amón los productos más refinados, que incluyen desde el oro y las piedras preciosas hasta obras maestras de orfebrería, arquillas con formas de animales, joyas e instrumentos de música. Aquí, según los relieves, se efectuaba la pesada del oro.

A la derecha de la sala de columnas encontramos unas capillas dedicadas a Ptah, Sokaris y al ka del rey (n.º 11). Tras estas capillas, el «matadero» (n.º 12), que es en realidad el lugar de sacralización de los alimentos. Se depositaban en un altar las piezas elegidas, las que contenían el máximo de energía.

A la izquierda de la segunda sala de columnas (n.º 13), el «aposento funerario» de Ramsés III (n.º 14), donde, como en una tumba, se describe la vida futura. Faraón es coronado de nuevo, esta vez en el otro mundo. Una diosa inscribe su nombre en un gran árbol. El rey navega en barca por los canales y los lagos del más allá, recorre los campos paradisíacos donde cosecha el trigo maduro. Encuentra el fénix, descubre el proceso de creación de la energía y habita ahora en los espacios celestiales, acompañado por los decanatos y las constelaciones.

A la derecha de la segunda sala de columnas, un templo solar (n.º 15), con un patio a cielo abierto y un altar. El alma del rey recibía allí los rayos bienhechores del astro del día.

A ambos lados de la última capilla (n.º 17), a la que se llega desde la tercera sala de columnas (n.º 16), hay varias capillas dedicadas a Mut y a Khonsu. En el centro descansaba la barca de Amón. Así quedaba reconstruida la tríada tebana. Aquí el rey se encontraba con Thot, el maestro de la ciencia sagrada, y con Maat, el regente de la armonía universal.