Al sudeste de la colina de Cheikh Abd el-Gurna, en el lindero de los cultivos, se encuentran las ruinas del templo de los millones de años de Ramsés II, conocido con el nombre de Ramesseum.

En el primer patio, delante del segundo pilono, un coloso fulminado (A sobre el plano) marca la pauta del arte deslumbrante que aquí se desarrolló. Este «sol de los príncipes» alcanzaba los 20 m de altura y pesaba más de mil toneladas. En contraste con el poderío de esta estatua de ka, el trabajo de la piedra revela una finura y una precisión sorprendentes.

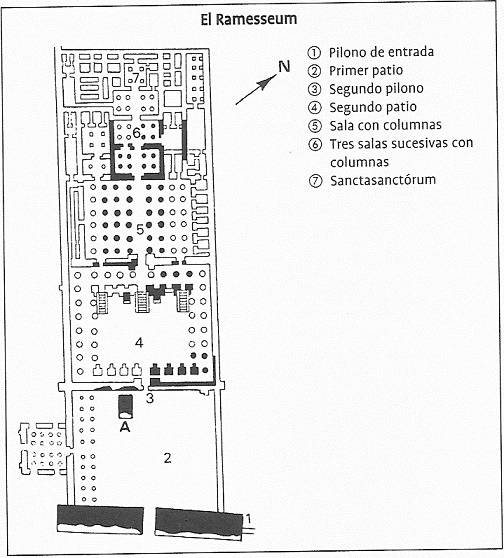

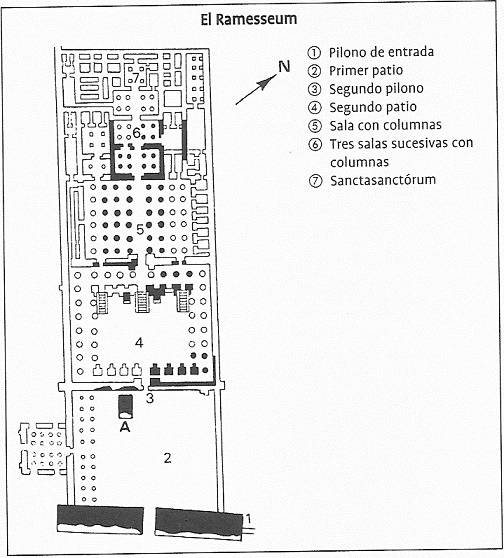

El Ramesseum, por desgracia, ha sufrido mucho. Su plano se analiza así: un monumental pilono de acceso (n.º 1), un primer patio (n.º 2), un segundo pilono (n.º 3), un segundo patio (n.º 4), una sala de columnas (n.º 5), tres salas con cuatro hileras de columnas (n.º 6) y el sanctasanctórum, una capilla con cuatro columnas (n.º 7). De este conjunto, que se inscribía en un rectángulo de 260 por 170 m, subsisten tan sólo algunos vestigios.

En el primer pilono (n.º 1), derrumbado, se narran episodios de las batallas libradas por Ramsés II en el año 5 (Kadesh) y en el año 8 de su reinado, contra los hititas y los sirios. Se ve al ejército egipcio apoderándose de varias fortalezas enemigas a cuyos ocupantes obligan a rendirse.

Faraón, representante de la luz divina, derrota a las fuerzas del caos. Ante él sólo hay cadáveres atravesados por las flechas y fugitivos que se dispersan. Para escapar de la destrucción, la ciudad de Kadesh se somete a Faraón. En el río Orontes flotan muertos y carros desmantelados.

La victoria del rey, comparado con un sol que sale del templo, es de orden sobrenatural. Con sus rayos, que son aquí sus armas de jefe de guerra, disipa las tinieblas.

El amplio primer patio, donde están plantadas algunas acacias, está caracterizado por la presencia del coloso derrumbado y de los pilares osiríacos cuya cabeza ha sido cortada. Al sur se había edificado un palacio que comunicaba con el templo. Ramsés III, admirador de su glorioso antepasado, retomará el dispositivo en Medinet Habu.

Del segundo pilono (n.º 3) sólo queda el macizo norte. En la cara interna, descubriremos una nueva evocación de la batalla de Kadesh. Encima, algunos ritos en honor de Min. Ante la reina Nefertari, se ofrece la primera gavilla a un toro blanco, animal sagrado del dios. El faraón en persona maneja la hoz para cortar la gavilla. Min se encarnaba en «el toro de su madre», el animal fecundador por excelencia.

El rito no poseía un aspecto agrario. Se completaba con la suelta de pájaros hacia los cuatro puntos cardinales para que el universo entero supiera que Egipto vivía en armonía. A continuación viene una procesión; algunos ritualistas llevan a hombros las efigies de varios faraones, entre ellos Menes, el fundador.

La escena subraya la constante preocupación de los reyes de Egipto por respetar el mensaje de los antepasados cuyo nombre egipcio es «los que nos preceden», es decir, los que abren el camino. En el interior del Ramesseum, por lo demás, había incluso un templo donde Ramsés II rendía homenaje a su padre, Seti, y a su madre Tuy.

En la sala hipóstila (n.º 5), que constaba de cuarenta y ocho columnas, reinan todavía sonidos de combate junto a escenas de ofrendas. Ramsés II seguía apoderándose de las fortalezas enemigas, haciendo donación de su victoria a los dioses, mientras una procesión de «hijos e hijas reales» se dirige hacia el templo cubierto.

En la pequeña sala de ocho columnas (n.º 6) se pone de relieve la astrología sagrada. Mientras la barca de Amón se desplaza por tierra durante los rituales, la barca del sol acoge a Faraón para un viaje celestial sin fin.

Otra representación notable nos muestra a Faraón sentado bajo el árbol de la ciudad santa de Heliópolis. Atum, el creador, Thot, el maestro de los jeroglíficos, y Sechat, la soberana de la morada de los libros, inscriben los nombres del rey en las hojas del árbol.

El resto del templo interior está arruinado, pero subsisten algunos edificios de ladrillo, abovedados, incluidos en la vasta zona económica del templo, que comprendía almacenes, talleres, biblioteca y escuela de escribas.

Bien se ve en el Ramesseum que los grandes templos eran garantes de la necesaria armonía entre lo invisible y lo visible, los dioses y los hombres, las fuerzas celestiales y las actividades terrestres.[33]