Dair al-Bahari[32] se encuentra en la orilla occidental del Nilo, frente a Karnak, en un anfiteatro natural dibujado por un acantilado que pertenece a la cordillera líbica. Al sur, la montaña más sagrada entre todas, la Cima de Occidente, donde vela una diosa que acoge a «los justos de voz».

En ese lugar, el sol pone una rara intensidad. En pleno mediodía, una blancura cegadora hace que el templo se confunda con la montaña a la que está adosado.

Nada concreto sabemos sobre el paraje con anterioridad al reinado de Mentuhotep (XI dinastía, hacia 2050 a. J. C.). Cinco siglos antes de Hatsepsut, este faraón construyó en Dair al-Bahari un primer santuario cuyos vestigios pueden verse justo al lado del templo de Hatsepsut.

Su estructura era especialmente interesante: un patio con árboles del que partía una rampa que desembocaba en un vasto zócalo en el que una tumba de Osiris, en forma de cerro, se hallaba oculta por la vegetación. Tras esta sepultura, un sepulcro excavado en la roca.

«Primera de los nobles», «La que besa a Amón», «Poderosa en fuerzas de vida», «Verdeante de años», «Divina de apariciones», Hatsepsut era la esposa del rey Tutmosis II. A la muerte del rey, ella fue primero regente antes de convertirse en faraón, de 1498 a 1483 a. J. C. Que una mujer ocupase la función suprema no era una novedad y no escandalizaba a ningún egipcio. Tutmosis III, destinado al trono, aguardará la muerte de Hatsepsut para sucedería. Se vinculará entonces directamente al reinado de Tutmosis I, ocultando el período de gobierno de Tutmosis II y Hatsepsut y haciendo grabar algunos cartuchos con el nombre de la reina faraón. Tuvo la precaución de dejar varios de ellos intactos o muy legibles.

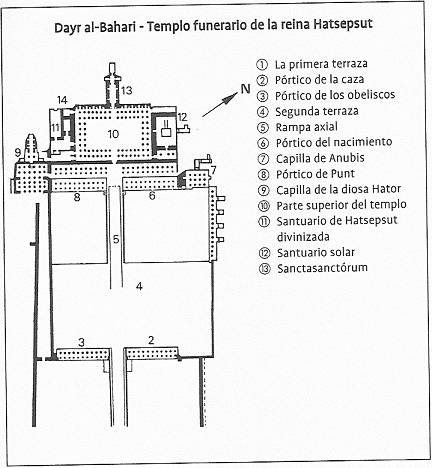

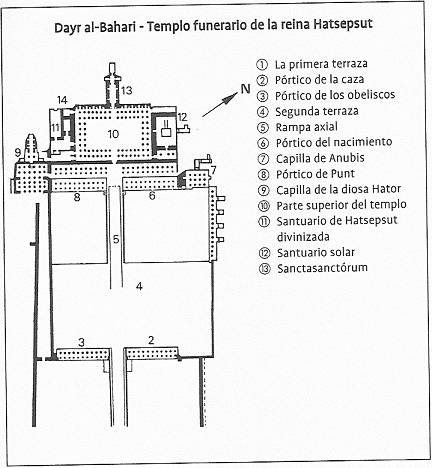

No hubo ni guerra civil ni enfrentamiento de facciones; se estableció una época apacible y próspera, durante la cual Hatsepsut y su genial maestro de obras, Senen-Mut, emprendieron la construcción de un templo con terrazas unidas por una rampa que subía hacia el acantilado. Recibió el nombre de djeser-djeseru, «el sagrado entre los sagrados». Y Hatsepsut lo colocó en el eje de su tumba del Valle de los Reyes.

Hoy, el jardín con árboles de incienso y adornado con albercas ha desaparecido. Para recibirnos, un león señala el inicio de la gran rampa. Junto con su pareja, destruida, simbolizan el ayer y el mañana y con los ojos perpetuamente abiertos velan por el santuario.

Admirables relieves, como todos los de Dair al-Bahari, adornan el muro del fondo del pórtico con columnas que algunos consideran como inspiradoras del orden dórico.

A la derecha, hacia el norte (n.º 2), las escenas llamadas del «pórtico de la caza» muestran a Hatsepsut como esfinge que pisotea la masa desordenada de sus enemigos. Asistimos también a una procesión de estatuas reales y al rito de los cuatro temeros (negro, blanco, rojo, manchado), vinculado a los misterios osiríacos.

Cuando Hatsepsut se aventura por las marismas para recoger papiros y cazar pájaros, solicita los favores de Hator y «captura» las múltiples manifestaciones del alma.

Al otro lado del pórtico, hacia el sur (n.º 3), se magnifica la actividad de Hatsepsut maestro de obras. Como todos los faraones del Imperio Nuevo, embelleció Karnak, y el «pórtico de los obeliscos» narra el viaje de los artesanos que partieron hacia Asuán para extraer monolitos de granito rosa destinados a convertirse en obeliscos. Fueron transportados en una chalana de 50 m de largo y recibieron en Karnak una acogida triunfal, al son de trompetas y tambores.

Al efectuar una carrera ritual que delimitó mágicamente el espacio, Hatsepsut consagró el terreno donde se erigieron las agujas de piedra encargadas de dispersar las energías nocivas y atraer la luz.

Sigamos subiendo por la rampa axial del templo hasta desembocar en una terraza de grandes dimensiones.

En el lado norte, a nuestra derecha, un pórtico de quince columnas. Frente a nosotros, el pórtico del oeste, con dos hileras de veintidós pilares; a la derecha, hacia el norte, las escenas referentes a la realeza de Hatsepsut (n.º 6); más a la derecha aún, en el extremo norte, está la capilla de Anubis (n.º 7). Al otro lado, hacia el sur y a nuestra izquierda, descubriremos los relieves que relatan la expedición al país de Punt (n.º 8); en el extremo sur, la capilla de la diosa Hator (n.º 9).

En el «pórtico del nacimiento» (n.º 6), Hatsepsut subraya el carácter sagrado de la función faraónica (escenas comparables en Luxor). Doce diosas celebran consejo ante Amón-Ra. Se evoca a la hermosa soberana Ahmés a la que conviene dar descendencia. El dios Amón se encarna en el cuerpo del rey, su esposo. Cuando éste entra en la cámara nupcial, desprende un olor tan suave que la muchacha queda embriagada. El amor inunda su ser, la unión se consuma. La reina queda encinta, los dioses la ayudarán a parir y el alfarero divino modela en su torno a Hatsepsut, a la que se le da el nombre de Maat-ka-Ra, «La armonía es la energía de la luz divina». Al mismo tiempo que a la reina predestinada, Khnum crea su ka.

El dios Amón toma a su hija en brazos. La reconoce como hija de su carne y expresa una intensa alegría. Siete genios varones y siete genios hembras colman a la niña de todos los dones para permitirle un feliz reinado.

Hatsepsut es asociada al trono por su padre, con el fin de enseñarle el arte de gobernar. Asistimos a su coronación, luego a sus viajes rituales hacia el Norte y al Sur, durante los cuales se hace reconocer como soberana por las divinidades de las provincias.

El «pórtico de Punt» (n.º 8) ofrece el relato de una gran expedición organizada por la reina. Existe acuerdo en pensar que el maravilloso país de Punt se encontraba en alguna parte de la costa de los Somalíes. Pero la localización geográfica tiene menos importancia que la función sagrada de esta región. En efecto, producía el incienso indispensable para que los rituales se cumplieran adecuadamente.

La partida se lleva a cabo bajo los mejores auspicios. Consultado, el cielo es favorable. Cinco barcos, cargados de vituallas y regalos, pueden lanzarse a la «Gran Verde».

La llegada de los egipcios a Punt provoca cierto asombro. ¿Han recorrido los caminos del cielo? En cualquier caso, no suscitan el menor temor cuando penetran en una aldea africana caracterizada por sus chozas y sus palmeras.

La familia reinante en Punt recibe a los enviados de Hatsepsut. La princesa local, que padece elefantiasis, pequeña y deforme, aparece representada sin complacencia. Los egipcios cambian sus cargamentos por árboles de incienso cuyas raíces van cuidadosamente envueltas. Se indica con precisión que los árboles están vivos. Los egipcios embarcan también consigo oro, ébano, marfil, pieles de pantera y diversos animales exóticos, entre ellos una soberbia jirafa.

La llegada a Egipto brinda la ocasión para los festejos. Tutmosis III, presente, ofrece incienso; Hatsepsut en persona mide con un celemín el precioso producto mientras Thot anota el resultado.

La reina ha cumplido su misión: traer de Punt el incienso utilizado para el culto de Amón y la «Hermosa fiesta del Valle».

En el extremo izquierdo del pórtico de Punt, el dominio de Hator (n.º 9) se presenta como un templo reducido que incluye un vestíbulo, dos salas con pilares y un santuario excavado en la montaña.

Aquí reina la Dama de Occidente que acoge en su seno al sol poniente y el alma de los justos. Se le hacía ofrenda de flores, frutos y copas cuyo centro está decorado con una rana, símbolo de resurrección.

Los pilares de este santuario son llamados «hatóricos», pues sus capiteles son cabezas de mujer provistas de orejas de vaca. Los egipcios consideraban ésta la más perfecta expresión de la belleza así como del entendimiento. Algunos de estos rostros son realmente sublimes.

La segunda sala de pilares se adorna con escenas de fiesta en honor de Hator, de regocijos en el Nilo con un ir y venir de barcos mientras en la orilla algunos soldados agitan ramos. Se ve también dos episodios rituales, la «carrera del pájaro» y la «carrera del remo», que Faraón llevaba a cabo durante el ritual de regeneración.

Una escena pone de relieve el vínculo sagrado que unía a la soberana con la diosa: sentada bajo un dosel, Hatsepsut tiende la mano hacia la vaca que le lame los dedos: «Con el ojo en el ojo —dice el texto— besar el brazo, lamer las carnes divinas, inundar al faraón de vida y de potencia.»

En el santuario figura también el rito de «golpear la pelota» para Hator, que consiste en impedir que el «mal de ojo» perjudique. Entre distintas escenas de adoración y de ofrendas, Hatsepsut, de rodillas, bebe la leche de la vaca del cielo, el elixir de juventud.

La capilla de Hator, a la que se accedía por tres peldaños, presenta dos notables particularidades. La primera tiene lugar sobre una hornacina, en el muro donde se desarrolla la escena del amamantamiento, donde dos personajes hacen la ofrenda de la leche y el vino. Sus rostros son extrañamente semejantes: se trata de Tutmosis 111 y Hatsepsut, en perfecto acuerdo.

Luego, el arquitecto Senen-Mut se hace representar, con gran discreción, tras los batientes de la puerta de las hornacinas. El constructor del templo había sido autorizado a participar, en silencio y secreto, en los rituales que se celebraban en aquellos lugares.

En el extremo del pórtico del nacimiento, hacia la derecha, al norte, era recibido Anubis.

Anubis, que preside el pabellón de embalsamamiento, el señor de la necrópolis, el que está encaramado en su montaña, se encarnaba en un hombre con cabeza de chacal. En su condición de guía de los muertos, conoce el secreto de los vientos, del agua y de la piedra.

Su pequeño templo se compone de un pórtico, de una sala con columnas y de una capilla. Bajo la protección del dios, Hatsepsut venera a Osiris y Sokaris, íntimamente unidos en el proceso de resurrección.

Para penetrar en la capilla del fondo, hay que girar en ángulo recto, a la derecha, pues esta parte del edificio está acodada en escuadra. En la hornacina terminal de la capilla abovedada se encuentran Amón y Anubis. Hatsepsut aparece arrodillada ante el guía al que ha seguido y se encuentra con su padre Amón, el que la creó. Una piel de animal colgada de un mástil evoca el despojamiento y las purificaciones efectuadas durante los ritos de iniciación.

La tercera y última terraza (n.º 10), recientemente restaurada, es el punto donde desemboca la larga rampa.

Representada veintiséis veces como Osiris adosados a los pilares de los que subsisten algunos rostros admirables, Hatsepsut pasa de la muerte a la vida. Por encima del portal de granito rosa, que da acceso a otro mundo, hay una inscripción significativa: «Horus da la vida.»

Penetramos en un patio (26 m de profundidad, 40 de anchura), antaño bordeado por dos hileras de columnas. Desde allí podemos acceder a tres conjuntos de capillas: a nuestra izquierda, al sur (n.º 11), el santuario del ka de Hatsepsut; a nuestra derecha, hacia el norte, un santuario solar (n.º 12); ante nosotros, hacia el oeste, el último santuario del templo (n.º 13).

En el primer conjunto (n.º 11), una capilla reservada a Tutmosis I, el padre de Hatsepsut. Detrás de una puerta, una nueva y discreta representación de Senen-Mut, arrodillado, con las manos levantadas en señal de veneración. Nos hallamos aquí en una verdadera morada de eternidad donde portadores de ofrendas aportan a las almas reales los alimentos necesarios. En la capilla abovedada de Hatsepsut se procede al sacrificio del buey y del antílope, animales cargados de una energía especial. Al fondo, una estela, punto de paso entre el más allá y el aquí.

Las «cámaras del norte» o «santuario del sol» (n.º 12) forman un pequeño templo, con una capilla de Horakhty, «Horus que está en la región de luz». Al fondo del vestíbulo hay una hornacina donde figura Hatsepsut. En el centro del patio, un altar para celebrar el culto al sol al aire libre y de cara al este.

El santuario del oeste (n.º 13), que en su origen fuera una gruta-capilla donde reina Hator, la diosa del cielo, es también el dominio secreto de Amón.

A ambos lados de la entrada del sanctasanctórum, contaremos nueve hornacinas en el muro. Contenían nueve estatuas de Hatsepsut, de modo que formaban una Enéada específica. En los extremos de este muro hay dos pequeñas capillas. La de la izquierda, hacia el sur (n.º 14), revela la existencia de una pareja divina, Amón, el Oculto, y Amonet, la Oculta.

En este santuario, Hatsepsut y Tutmosis III realizan la ofrenda del vino a Amón y a sus predecesores, los dos primeros Tutmosis y la reina Ahmose. La familia real está reunida entre las estrellas para venerar la presencia divina.

En tiempos de Ptolomeo Evergetes II se excavó la pared del fondo y se consagró un nuevo santuario a dos personajes de excepcional envergadura: Imhotep, el constructor de la pirámide escalonada de Saqqara, y Amenhotep hijo de Hapu, el maestro de obras de Amenhotep III. Considerados santos, tenían poderes de curación. La tercera terraza fue, por otra parte, parcialmente transformada en sanatorio donde los enfermos acudían a recuperar la salud.

En tiempos de los últimos ramésidas, la región tebana comenzó a sufrir grandes trastornos. Los desvalijadores de tumbas, ávidos de oro y de joyas, ya no vacilaban en atacar las tumbas reales.

Los ritualistas tuvieron que decidirse a desplazar algunas momias para ponerlas al abrigo. Uno de los parajes considerados más seguros fue Dair al-Bahari, donde se dispusieron dos escondrijos. El primero se encontraba bajo las losas del vestíbulo que da acceso a las capillas de Tutmosis I y de Hatsepsut. Allí se descubrieron sarcófagos de sacerdotes de Amón que databan de la Baja Época.

El segundo escondrijo albergaba reliquias de inestimable valor. Junto al templo, en el flanco sur, se había excavado un pozo de 12 m de profundidad y un corredor de 70 m de largo que desembocaba en una gran sala. Ésta albergaba las momias de faraones de la XVIII y la XIX dinastías, entre ellos Amenhotep I, Tutmosis II, Seti I y Ram sés II.

* * *

No abandonemos Dair al-Bahari sin evocar por última vez al maestro de obras Senen-Mut. Una de sus dos tumbas está muy cerca del templo que construyera, en el ángulo noreste de la primera terraza. Hay que descender por un largo y estrecho pasillo, entrecortado por varios rellanos.

La cámara más interesante es aquella cuyo techo está consagrado a la representación de las constelaciones, los planetas y decanatos, asegurando la inmortalidad estelar del alma del gran constructor.