Al faraón Amenhotep III, a su ilustre maestro de obras Amenhotep hijo de Hapu y a dos arquitectos que llevan los nombres de Horas y de Seth les debemos la concepción y la creación de Luxor. «Mi soberano me ha nombrado jefe de las obras —recuerda Amenhotep—; he establecido el nombre del rey para la eternidad, no he imitado lo que se realizó antaño, nadie había hecho esto desde que se ordenó el mundo. Fui iniciado en los libros divinos, tuve acceso a las fórmulas de Thot, era experto en sus secretos, he resuelto todas sus dificultades.»

También Tutankamón está presente en Luxor; fue Ramsés II el que dio al templo su aspecto definitivo al construir el primer gran patio y la fachada. Por lo que se refiere a Alejandro Magno, hizo restaurar el naos. A comienzos del siglo IV a. J. C., Luxor fue transformado por los romanos en templo del culto imperial antes de servir como iglesia cristiana. Las huellas de esta ocupación son todavía visibles. El nombre egipcio del templo, ipet-sut, suele traducirse como «harén (de Amón) del sur». Ipet significa en realidad «el lugar del número», «el lugar que contiene la capacidad de enumerar», o dicho de otro modo, de conocer lo que es.

Edificado a semejanza del horizonte celeste, el edificio tenía muros de electro y un suelo de plata. Una impresionante avenida de esfinges, que se espera desenterrar por completo, unía Karnak con Luxor. Según F. Traunecker-Laroche, si se divide la longitud de esta avenida, es decir 1.950 m, por el entre-eje medio de los zócalos de estas esfinges (5,35 m), se obtiene la cifra de 364,5 m, es decir el número de los días del año egipcio.

Un vínculo espiritual unió indisolublemente ambos templos, pues Luxor se presenta como el último santuario de Karnak, el templo del ka donde el poder real era ritualmente regenerado. «El monarca —escribe Lanni D. Bell— nace y crece en el ka, único, compartido por todos los reyes de Egipto, transmitido de soberano en soberano.» Ese ka se encarna especialmente en los colosos, que no son retratos de un individuo sino la manifestación en piedra de su potencia creadora.

Esos colosos precisamente (seis en su origen) están presentes ante las dos torres del pilono erigidas por Ramsés II. En el pedestal, nueve arcos simbolizan la totalidad de los países extranjeros, considerados como potencialmente peligrosos y a los que el faraón mantenía «bajo sus sandalias». A un lado, Nefertari y una de las hijas del rey desempeñan el papel de animadoras del ka.

Se conserva también uno de los obeliscos (25 m de altura, 250 toneladas), pues el otro fue trasladado a París y erigido en la plaza de la Concordia.[28] Gracias a estos obeliscos, con los piramidiones cubiertos de oro, el espacio quedaba sacralizado, disipadas las fuerzas peligrosas y las potencias celestiales eran atraídas hacia el templo. En la base de estas agujas de piedra, pueden verse algunos cinocéfalos, animales de Thot, que aclaman el nacimiento de la luz.

Las escenas del pilono están consagradas a la batalla de Kadesh, que Ramsés II libró contra los hititas para detener su avance e impedir que invadieran Egipto. Pero el rey lo evocó, aquí y en otros lugares como Karnak, el Ramesseum o Abu Simbel, porque le daba un significado que superaba al de un acontecimiento histórico.

Durante aquella batalla, en efecto, Faraón fue traicionado y abandonado. Solo frente a miles de adversarios, debió su salvación exclusivamente a la intervención de su padre Amón. El rey, encarnación de la unidad y de la luz, al que se representa de enorme tamaño, había vencido a la multiplicidad y a las tinieblas.

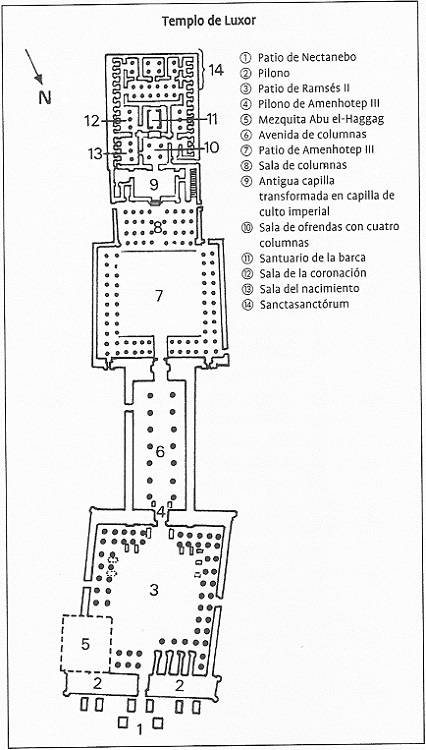

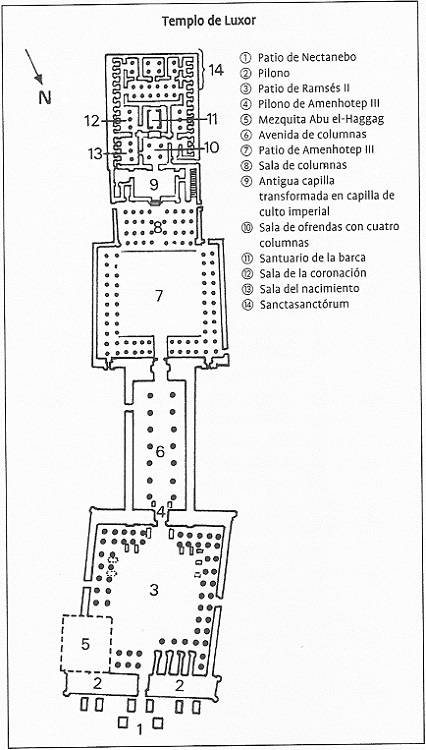

Al traspasar la puerta del templo, accedemos al primer patio de setenta y cuatro columnas (57 x 51 m) llamado «Templo de Ramsés amado por Amón, unido a la eternidad» (n.º 3). Está cerrado por el pilono de Amenhotep III (n.º 4). A la izquierda, del lado este, la mezquita de Abu el-Haggag (n.º 5), un santo local cuya fiesta todavía hoy se celebra. Ninguna misión arqueológica ha conseguido que sea desplazada con objeto de descubrir por completo el templo.

A la derecha, justo detrás del pilono, se encuentra un pequeño santuario que data de la época de Hatsepsut, compuesto por tres capillas dedicadas a la tríada tebana, Amón, Mut y Khonsu. Podría tratarse de un depósito de barca en la ruta de las procesiones que Ramsés II incluyó en su templo. Las columnas poseen una gracia aérea.

El dintel de la puerta que da acceso a la capilla central muestra a Faraón corriendo hacia Amón. A la izquierda, es el rey del Bajo Egipto llevando la corona blanca; a la derecha, el rey del Alto Egipto llevando la corona roja. En el centro, entre las dos representaciones de Amón que recibe al soberano, el genio de la eternidad lleva en la cabeza el nombre del rey, coronado por un sol.

Austeras y macizas son las columnas que bordean los muros del patio. Entre ellas, estatuas del ka real de pie, acompañadas por representaciones de pequeño tamaño de la reina o de una princesa. Una sola estatua fue tallada en granito negro, las demás en granito rosa.

En el ángulo sudoeste asistimos a una procesión en la que entre sacerdotes portadores de ofrendas figuran diecisiete «hijos reales»[29] llevando ramilletes cuyo suave olor alimentará el alma de los dioses. Sin embargo, las «estrellas» del cortejo son seis enormes bueyes que fueron cebados para el sacrificio. Van adornados, incluso llevan flores en sus cuernos. Por encima de dos de ellos, una cabeza de negro y otra de asiático.

Otra representación: la inauguración del pilono de Luxor, con sus cuatro mástiles para banderolas, precedido por los seis colosos y los dos obeliscos.

No olvidemos, en el reverso del pilono, la erección del mástil de Min que marca el triunfo de la vida sobre la inercia. En este templo, Amón adquiría la forma de Amón-Min, la potencia fecundadora tanto espiritual como material.

Para salir del patio hay que pasar por delante de dos colosos de Ramsés II que flanquean la puerta del pilono de Amenhotep III (n.º 4). En los zócalos vemos a los enemigos vencidos y atados; junto a la pierna derecha del monarca, su esposa Nefertari lleva el vestido de suma sacerdotisa de Hator, cuya función consiste en dinamizar el ka.

Tomemos por una soberbia avenida, de 52 m de largo, cubierta antaño, bordeada por siete columnas (15,80 m de altura) a uno y otro lado (n.º 6). Sus dimensiones procuran una impresión de elevación y de cuello de botella entre dos partes del templo muy distintas. En este lugar se produce un claro cambio de eje, que corresponde a esa compartimentación en la que el recorrido cambia de naturaleza.

Al este y al oeste, dos muros bordean la columnata. Su decoración es obra de dos faraones, Tutankamón y Horemheb, que decidieron se representaran episodios de la gran fiesta de la diosa Opet, durante la cual las barcas de la tríada tebana viajaban de Karnak a Luxor. La ida está representada en el muro oeste, el regreso en el muro este.

En la orilla, una multitud imponente acompañada de músicos y danzarines. Es ésta la parte profana de los festejos, aunque la fiesta de Opet en su aspecto secreto contribuye a la regeneración del ka real. La gran columnata evoca el paso entre estos dos mundos.

Penetremos en el segundo gran patio del templo (52 m de ancho por 48 de largo), el de Amenhotep III (n.º 7), que precede al templo cubierto. En tres de sus lados está bordeado por dos hileras de columnas papiriformes con capiteles cerrados de extraordinaria belleza. En este lugar mágico nos impregnamos plenamente de la potencia de la verticalidad, del fulgor de esos rayos de luz grabados en la piedra.

Como es habitual, el templo cubierto se inicia en una sala con columnas, aquí treinta y dos (n.º 8). Esta parte del edificio está construida sobre una especie de plataforma, el basamento está decorado con una procesión de personajes que simbolizan las provincias de Egipto.

Tras la sala de columnas se abren varias pequeñas estancias, entre ellas una capilla transformada en lugar de culto imperial (n.º 9), la sala con cuatro columnas (n.º 10) donde el faraón lleva a cabo los ritos de ofrendas a Amón y a Min, y el santuario de la barca (n.º 11), parte del templo modificada por Alejandro Magno que se hizo representar adorando a los dioses egipcios, imitando las escenas creadas por Amenhotep III.

A la izquierda de la capilla de la barca hay dos capillas más: una nos cuenta la coronación de Amenhotep III (n.º 12), la otra evoca la concepción divina y el nacimiento del faraón (n.º 13). Las escenas están grabadas en el muro oeste, con un ligero relieve, y son difíciles de descifrar.

Khnum, el dios alfarero con cabeza de camero, modela en su tomo al faraón y su ka, su «doble» o más exactamente la energía inmortal de la que es depositario. Amón, bajo la forma de Tutmosis IV, se une a la reina Mut-em-uia, «La madre que está en la barca». Thot anuncia a la reina el nacimiento de un hijo. Algunas divinidades la guían hasta el pabellón de parto y velan por ella. Amón acoge con alegría a su hijo, la vaca celestial de Hator amamanta al niño y su ka. Y el nuevo faraón sube al trono.

Más allá del santuario de la barca se encuentra el sanctasanctórum (n.º 14), compuesto por un vestíbulo con doce columnas que precede a tres capillas. En la del centro estaba colocado un naos que contenía la estatua divina. Allí, como muestran los bajorrelieves, Faraón se encontraba con su padre Amón. Dos dioses le conducían, Horus, protector de la realeza, y Atum, el creador. En lo más secreto del templo, el Padre se encarnaba en el Hijo para ofrecerle una eterna fiesta del ka.

Inaugurado en 1975, el Museo de Luxor alberga varias obras maestras. Citemos la estela de Kamosis que narra su lucha contra los hicsos, un pilar osiríaco de Sesostris I procedente del primer templo de Karnak, un rostro grave y anciano de Sesostris III, un admirable Tutmosis III de piedra caliza pintada, el sorprendente dúo formado por Amenhotep III y el cocodrilo Sobek, una hermosa estatua de Amón de Karnak con el rostro de Tutankamón, una cabeza de vaca de madera dorada procedente de su tumba, la pared de un templo de Akenatón reconstruida con los bloques procedentes del noveno pilono de Karnak. Desde el más modesto objeto hasta la más monumental de las estatuas, las obras allí expuestas son en todo punto notables.

El punto culminante es sin duda la sala donde podemos admirar las estatuas descubiertas en enero de 1989 en el «escondrijo» del gran patio de Amenhotep III. Aproximadamente a un metro de profundidad debajo del suelo se habían preservado una Hator con la cabeza coronada por dos cuernos entre los que nace el disco solar, el faraón Horemheb arrodillado, haciendo la ofrenda del vino a Amón, una estatua de Amenhotep III colocado en la narria y simbolizando al creador, una rara representación de la gran serpiente fecundadora de la tierra y una sublime diosa Iunyt, «La del pilar» de granito gris. La escultura de la XVIII dinastía alcanza aquí la perfección y permite imaginar el esplendor del templo de Luxor[30] cuando cada uno de sus elementos estaba en su lugar.