Karnak se llamaba en egipcio ipet-sut, «La que enumera los lugares», o dicho de otro modo, el templo por excelencia que identifica y designa al conjunto de los lugares sagrados. Karnak era también «el lugar elegido», la «Heliópolis del Sur», «el Cielo en la Tierra», «la ciudad de luz donde el Creador golpeó con el pie, la madre de las ciudades del dios grande que existe desde los orígenes, el templo de aquél a quien los dioses proclaman su amor».

Las ruinas de Karnak cubren más de 100 hectáreas. Es el más vasto conjunto de edificios sagrados del Antiguo Egipto.

En el apogeo de su fortuna, Karnak empleaba a unas 80.000 personas, contaba con 65 aldeas, más de 2.000 km2 de tierra, una considerable cabaña de ganado y astilleros navales. El templo era el corazón de una inmensa empresa cuya gestión confiaba el rey a un colegio de sumos sacerdotes.

Faraón se hacía coronar en Karnak. Por la mañana, abandonaba su palacio para dirigirse al templo donde era purificado. Luego penetraba en una sala (cerca del obelisco de Hatsepsut) donde recibía las dos coronas. Se realizaba a continuación el rito del «ascenso real», es decir la iniciación a los grandes misterios. Después de que el nuevo faraón hubiese comulgado con Amón, era reconocido como tal por las aclamaciones.

A primera vista, el gigantismo de Karnak abruma al visitante y nos preguntamos si la imbricación de unos monumentos en otros no será fruto del azar.

En absoluto. Según el notable análisis del arquitecto Jean Lauffray, Karnak debe ser considerado como un ser vivo. No hubo fantasía alguna por parte de los faraones, que respetaron un esquema de crecimiento armonioso. «Cada nuevo pilono —escribe Lauffray—, es mayor y está más alejado del precedente. Las relaciones entre sus respectivas dimensiones y su alejamiento están en una misma y constante progresión. Curiosamente, parece idéntica a la de la distribución de las hojas en un ramo que crece y también a cómo se espacian y crecen los anillos de los cuernos de los carneros (animales sagrados de Amón).»

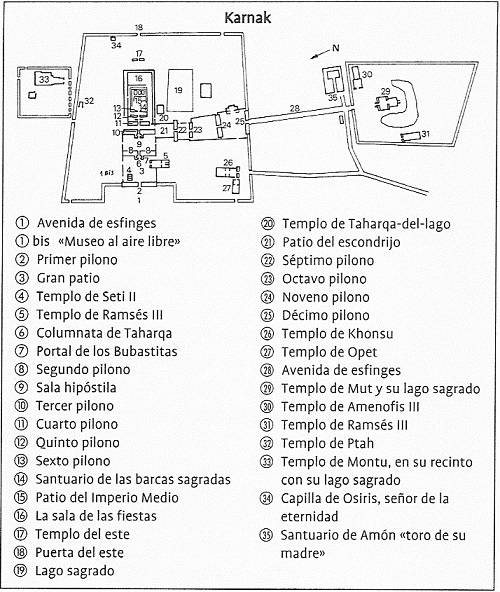

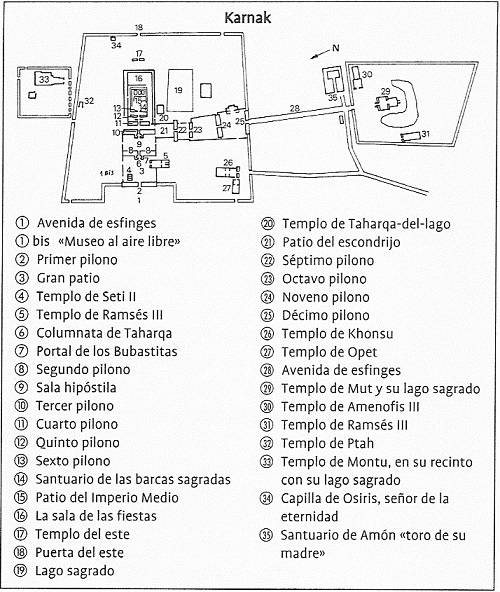

Karnak es un templo triple o, más bien, un conjunto de tres templos edificados siguiendo dos grandes ejes, uno según el eje oeste-este, el otro, según el eje norte-sur.

En el eje este-oeste, que corresponde al del curso solar, se despliega el gran templo de Amón, rodeado por su muralla y organizado de acuerdo con un esquema clásico: entrada monumental, gran patio, sala de columnas, sala de ofrendas, sala de la barca sagrada y sanctasanctórum. Seis pilonos aportan ritmo al inmenso edificio.

El templo de Amón no se limita a este eje. Tiene un desarrollo por su flanco derecho, hacia el sur. En este eje norte-sur, vía de las procesiones, se levantaron cuatro pilonos.

La encrucijada de los dos ejes estaba marcada por los obeliscos que erigieron Tutmosis I y Tutmosis III, entre los pilonos tercero y cuarto.

Al este del eje norte-sur, se encuentra el mayor lago sagrado de Egipto.

El segundo templo, rodeado también por una muralla, está dedicado al dios Montu, al norte del santuario de Amón. Provisto de su propio lago sagrado, está por desgracia en ruinas.

El tercer templo es el de Mut, situado al sur del de Amón, punto donde desemboca una avenida de esfinges que unía entre sí ambos recintos. En el interior del recinto de Mut se encuentran, de este a oeste, un templo de Amenhotep III, el templo de la diosa Mut, su lago sagrado y un templo de Ramsés III.

Como puede comprenderse, es imposible describir Karnak en detalle traduciendo también los textos. No bastarían para ello varios gruesos volúmenes.

Del embarcadero subsiste una plataforma que estuvo antaño adornada por dos obeliscos de Seti I, de los que sólo uno ha sobrevivido. Aquí llegaban los materiales destinados a la construcción de los templos y la gran barca de Amón. Por encima del muelle, una tribuna permitía asistir al ritual de la desaparición del sol en el Nilo y a su renacimiento, así como a las festividades de la inundación. En el atrio se encuentra la capilla de Acoris, lugar para depositar la barca divina.

Del embarcadero parte una avenida (n.º 1) de esfinges (124 en su origen, 40 en la actualidad) que conduce al primer pilono (n.º 2). Estas esfinges tienen cuerpo de león y cabeza de camero, animal sagrado de Amón. Entre sus patas delanteras, Faraón mantiene dos signos ankh, las «claves de la vida».

Vasto cuadrilátero de 2.400 m, cuyos cuatro lados están orientados hacia los puntos cardinales, el recinto de Amón sólo se conserva parcialmente. Construido en ladrillos cocidos, alcanzando los 8 m de grosor, en él se abren ocho puertas, dos de ellas pilonos, la primera y la décima. Por sus ondulaciones, el muro simbolizaba las aguas primordiales que rodeaban el cerro sagrado sobre el cual se había edificado el gran templo.

El recorrido principal de Karnak lleva del primer pilono al sanctasanctórum. Este primer pilono, en realidad el último construido, es realmente monumental con sus 113 m de longitud y sus 15 m de grosor. No veremos ni escenas ni inscripciones. En las profundas ranuras se alojaban mástiles con oriflamas que proclamaban la presencia divina.

Pasemos entre las dos torres del pilono y penetremos en el gran patio, el mayor que se conoce (103 x 84 m, n.º 3). A nuestra izquierda, un pequeño templo con tres capillas debido a Seti II (n.º 4) y que sirve para depositar las barcas de Amón, de su esposa Mut y de su hijo Khonsu. También a la izquierda, un pórtico con dieciocho columnas de capiteles papiriformes cerrados. A la derecha, hacia el fondo del patio, flanqueado por el pórtico de los Bubastitas (los faraones originarios de la ciudad de Bubastis), con el mismo tipo de columnas, se encuentra el templo de Ramsés III (53 x 25 m, n.º 5) cuya entrada estaba flanqueada por dos colosos de los que sólo subsiste uno. También este templo servía de depósito para las barcas de la tríada tebana. En su pilono, escenas que muestran a Faraón vencedor sobre sus enemigos, las fuerzas de las tinieblas. Amón da vida a su hijo, Ramsés, para que la transmita al pueblo de Egipto.

Ramsés III, que celebra la fiesta que asegura la renovación de su energía, insiste en la fidelidad de Heliópolis, la antiquísima ciudad santa, al tiempo que ofrece su santuario a Amón-Ra. Varias estatuas muestran al faraón como Osiris, al término por lo tanto del proceso de resurrección.

Regresemos al gran patio para contemplar el portal de los Bubastitas (n.º 7), que en este caso recuerda un eclipse, el cielo «había devorado a la luna». El país entero sentía inquietud. Para calmar la cólera de los dioses, el faraón había celebrado una gran fiesta en Karnak ofreciendo a Amón toros, gacelas, antílopes, órix, ocas cebadas, vino, miel e incienso.

El segundo pilono (n.º 8) forma el fondo del gran patio.[25] Le precedían dos colosos de Ramsés II, de los que sólo queda uno, muy dañado. En el antepilono y en todas sus torres, vemos escenas de ofrendas. Numerosas sorpresas aguardaban a los excavadores que exploraron el interior y los cimientos del pilono: miles de piedras pertenecientes a monumentos anteriores, una estela que narraba la lucha del faraón Kamosis contra los invasores hicsos, bloques de gres procedente de monumentos construidos en Karnak por Amenhotep IV, el futuro Akenatón.

Antes de proseguir nuestro camino hacia el sanctasanctórum, podemos recorrer el magnífico «museo al aire libre» (Ibis), al norte del gran patio. En él se exponen varios monumentos notables, entre los que merece destacar la «capilla blanca» de Sesostris I y la «capilla roja» de Hatsepsut Al reedificar la primera, cuyos bloques estaban cuidadosamente hundidos en el tercer pilono, Henri Chevrier sacó a la luz una obra maestra del Imperio Medio. De soberana elegancia, el pequeño edificio está provisto de dos rampas que servían para que se deslizara la barca sagrada, instalada en un altar en el centro de ese depósito. Los jeroglíficos de la capilla blanca se encuentran entre los más hermosos grabados nunca por los egipcios. Relieves e inscripciones nos ofrecen una lista de las provincias de Egipto y admirables escenas de ofrendas a Amón-Min, el fuego secreto que anima la naturaleza.

La «capilla roja», que debe su nombre al color de los bloques de cuarcita, es otro milagro. Esta capilla, reconstruida hoy, servía de santuario a la barca en el sanctasanctórum de Karnak. Este hecho revela su importancia, que se ve confirmada por la calidad de las escenas, tanto por su estilo como por su temática.

Volvamos al gran patio y crucemos la puerta del segundo pilono para penetrar en la sala hipóstila, sin duda el lugar más espectacular de Karnak, con sus 5.400 m\ 53 m de profundidad por 102 de anchura, sus 134 columnas, de ellas 122 con capiteles papiriformes cerrados a los lados y 12 con capiteles papiriformes abiertos flanqueando la avenida central y que alcanza 23 m de altura. En estos últimos podrían caber unas cincuenta personas. La nave central es más alta que los laterales, y se advertirán las ventanas, en forma de rejas de piedra, que dejaban pasar los rayos de luz para iluminar, según los momentos del año y del día, esta o aquella escena.

A esta sala se la llama «el rey es un ser de luz en la morada de Amón» y «lugar de plenitud para el señor de los dioses», «lugar perfecto de morada para la Enéada». Loe textos advierten que es un trabajo terminado, destinado a la eternidad, estable como el cielo y tan duradero como el disco solar.

La sala hipóstila recibió dos tipos de decoración. En el exterior de los muros se conmemoran las victorias de Seti I sobre los palestinos, los libios y los hititas, y la de Ramsés II en Kadesh y también se ve Sesonq I triunfando sobre los hebreos.

La decoración interior prueba que esta sala de columnas funcionaba como un templo completo. En efecto, se ven los ritos de coronación, los de la fundación de un edificio sagrado, los episodios del culto divino cotidiano, los del diario viaje del sol y su renacimiento vinculado al del rey, las fiestas del Valle y de la diosa Opet.

El fondo de la sala hipóstila es el tercer pilono (n.º 10), muy degradado. No lejos se levanta el cuarto pilono (n.º 11). El ritmo arquitectónico del templo se acelera en el punto donde se cruzan los dos ejes. A la derecha, hacia el sur está el camino de las procesiones con espacios más vastos.

Entre el tercer y el cuarto pilonos se levantaban cuatro obeliscos. Ya sólo queda uno, erigido por Tutmosis I. A comienzos de la XVIII dinastía, el cuarto pilono señalaba la entrada del templo de Amón-Ra. Entre el cuarto y el quinto pilono se levantaban catorce columnas papiriformes recubiertas de oro. En este espacio que es hoy un patio al aire libre, todavía subsiste uno de los dos obeliscos de Hatsepsut, de 30 m de altura, y cuatro colosos reales. En el obelisco aparecen representadas escenas de coronación, uno de cuyos momentos esenciales es el abrazo fraternal entre Dios y Faraón.

Entre el cuarto y el quinto pilono, Sechat, la soberana de la Casa de Vida y custodio de los archivos sagrados, ofrecía una vista y un oído nuevos, adaptados a la percepción del templo.

El espacio se reduce entre el quinto y el sexto pilono, ambos muy deteriorados. Más allá del sexto pilono se encuentra un patio donde se erigen dos grandes pilares de granito rosa adornados con tres tallos de lis, símbolo del Alto Egipto, y tres tallos de papiro, del Bajo Egipto. Ante la puerta norte descubrimos otra dualidad: las estatuas de Amón, que adopta aquí el rostro de Tutankamón y de su esposa Amonet.

Aquí se construyó el santuario destinado a las barcas sagradas (n.º 14), reconstruido en el siglo IV a. J. C. Se presenta como un rectángulo alargado compuesto por dos salas sucesivas. Dos grandes temas ilustrados por los bajorrelieves: la procesión de la barca y la coronación de Faraón. Detalle simbólico: el rey, de pequeño tamaño, es amamantado por Amonet, «La oculta», para que pueda crecer gracias a la energía celestial.

Más allá del santuario de la barca se encuentra el patio del Imperio Medio (n.º 15). Allí se edificó el primer templo de Karnak, marcado por la presencia de Osiris.

Tras este patio, tres umbrales de granito dan acceso al akh-menu, «el Brillante de monumentos», a menudo llamado «sala de las fiestas» de Tutmosis III. En el corazón de ese «cielo» se procedía a la regeneración del faraón y a la iniciación de los sumos sacerdotes de Karnak. Aquí estaban presentes las «almas» de los dioses antiguos y las de los faraones convertidos en estrellas que comunicaban su energía al monarca reinante.

Los textos nos dicen que las puertas de la región de la luz estaban abiertas para el iniciado, con el fin de que contemplara a Horus radiante. Penetraba, al sur, en las salas consagradas a Sokaris, dios momiforme que le rejuvenecía en los espacios subterráneos. Luego era acogido, al norte, en un dominio solar, y al final de su periplo declaraba: «Soy un maestro de los secretos que ven la luz en sus múltiples aspectos y al Creador en su forma verdadera.»

Entre las salas solares, una es célebre con el nombre de «jardín botánico»; sus finos relieves muestran animales y vegetales exóticos como los había visto Tutmosis III en sus expediciones a Siria-Palestina. Haciéndolos grabar así, presentaba a Amón la oferta de toda la naturaleza.

En el extremo norte, tres pequeñas capillas consagradas a Amón, a Maat y a la Enéada. En el ángulo noreste, una escalera lleva a una plataforma donde hay un altar cuyas cuatro caras muestran el signo hotep que significa «estar en paz». Aquí, extendiéndose al universo, el espíritu del iniciado conocía la plenitud.

Adosado a un recinto que parecía cerrar el dominio sagrado del rey de los dioses, se eleva un nuevo templo, también construido por Tutmosis III (n.º 17). Está orientado hacia el oeste, hacia el sol naciente. Allí golpeó Atum el suelo con el pie para fundar Tebas, la madre de las ciudades. Allí Amón escucha y atiende las plegarias de quienes siguen el justo camino. Ante este templo de la luz renaciente, que comprende una sala con pilares y un naos, la reina Hatsepsut hizo erigir dos obeliscos que hoy han desaparecido.

El nacimiento del nuevo sol se concretaba en un único obelisco, del que sólo se conserva el gran zócalo cuadrado. El monumento está hoy exiliado en Roma, en la plaza de San Juan de Letrán. Con sus 33 m de altura, esta aguja de piedra levantada por Tutmosis III era el punto culminante de Karnak; símbolo de la luz creadora, vertical que unía el cielo con la tierra, el obelisco recordaba el de Heliópolis.

Más al este se halla el gran muro de ladrillos y una puerta monumental (n.º 18). En este sector se descubrieron enterrados los extraños colosos de Akenatón que se exponen en el Museo de El Cairo.

El pequeño santuario de «Osiris, regente de la eternidad» (n.º 34), presenta notables escenas, por desgracia casi borradas. Aquí está presente el personaje de la Divina Adoratriz, soberana espiritual y temporal de Tebas en la Baja Época. Asistimos a la fundación del templo, en presencia de la diosa Sechat y del faraón, al amamantamiento de la Divina Adoratriz, considerada como un monarca. Toca los sistros ante Amón-Ra para despertar su poder gracias a las armonías musicales y protectoras.

* * *

El lago sagrado de Karnak (n.º 19) es el mayor de Egipto. Es el lugar donde los sacerdotes se purificaban antes de cumplir con sus funciones.

El agua procedía directamente del Nun, el océano de los orígenes.

Por el lago navegaban las barcas durante los rituales solares y osiríacos a la vez, vinculados al templo de Taharqa, que fue construido en el ángulo noroeste de esta extensión de agua (n.º 20).

En los lados de este gran lago se construyeron las viviendas de los sacerdotes con residencia permanentemente en Karnak, salas de ofrendas y una pajarera para los pájaros sagrados. En la coronación se los soltaba en dirección a los cuatro puntos cardinales para anunciar al cosmos el advenimiento de un nuevo faraón.

Cerca del templo de Taharqa-del-lago, se erige una impresionante escultura que representa a un escarabeo. Simboliza el sol naciente que ha vencido las tinieblas y al faraón regenerado que renace por la mañana.

No lejos del escarabeo descubriremos un vestigio conmovedor: la punta de un obelisco de Hatsepsut cuyos jeroglíficos y escenas poseen una belleza fascinante. En ellos destaca especialmente la reina faraón coronada por su padre Amón.

* * *

En la confluencia de los dos ejes, delante del séptimo pilono (n.º 22) se encuentra el «patio del escondrijo» (n.º 21). En sus bajorrelieves se evoca la paz pactada por Ramsés II con los hititas y las victorias de Merenptah sobre los libios y los Pueblos del Mar. Este patio sirvió de depósito a un gran número de obras. Se trata de una verdadera necrópolis donde a comienzos de siglo fueron descubiertas unas ochocientas estatuas de piedra, diecisiete mil de bronce, varías estatuas de madera ya muy dañadas e innumerables esbozos. Su enterramiento, de carácter ritual y con la intención de preservarlas, tuvo lugar en la época ptolemaica.

Del octavo al décimo pilono, seguimos la vía de las procesiones, acompasada por vastos patios que corresponde al itinerario que tomaban las barcas sagradas cuando se dirigían hacia el templo de Mut o hacia el de Luxor.

Al oeste de este gran eje de procesiones se construyeron dos notables monumentos: el templo de Khonsu (n.º 26) y el de Opet (n.º 27).

El nombre de Khonsu está formado por una raíz que significa «atravesar» (el cielo). Hijo de Amón y de Mut, Khonsu era un hombre con cabeza de halcón cuyo cuerpo está cubierto por un vestido blanco parecido al de Osiris. En su condición de dios solar, Khonsu posee virtudes guerreras y degüella a los seres maléficos. Los ritos consagrados a Khonsu se celebraban durante la noche, especialmente con luna llena, durante la reconstitución del ojo completo.

Este templo, en buen estado de conservación, estaba rodeado por un muro en el que se abrió un portal ptolemaico. Una avenida de esfinges, desaparecidas hoy, conducía al pilono cuyas dos torres han conservado su comisa superior. Dan acceso a un patio flanqueado de columnas, seguido por una salita, un santuario de la barca y el sanctasanctórum. Los relieves y las inscripciones poseen gran interés como, en el zócalo de la barca, el faraón cuadruplicado que levanta el cielo. Y el viajero admirará la estatua de un magnífico babuino sentado, símbolo de Thot, dios lunar como Khonsu.

A través de una escalera considerada como la tumba de Osiris, el templo de Opet[26] (n.º 27) comunicaba con el de Khonsu. Encarnada en un hipopótamo hembra, Opet era una diosa del nacimiento, generadora de la luz, matriz en la que la vida tomaba forma.

En el santuario se contemplan escenas de la resurrección de Osiris, velado por Isis y Neftis. La gran hechicera, Isis, recibe la ayuda de cuatro dioses con cabeza de rana y otros cuatro con cabeza de serpiente que juntos forman la Ogdóada, agrupación de las fuerzas elementales de la creación. En este mismo templo de Opet, uno de los lugares principales de Karnak, se advierten los diez bau de Amón, manifestaciones visibles del dios oculto, en forma de felinos, serpientes y de un ser humano.

La avenida de esfinges que sigue al décimo pilono (n.º 28) lleva al recinto de la diosa Mut (n.º 29), a unos 300 m del recinto del templo de Amón-Ra. Mut, cuyo nombre significa al mismo tiempo «madre» y «muerte», disponía de un vasto dominio desafortunadamente muy arruinado e inexplorado en parte.

En el paraje sólo quedan algunos ejemplares de las numerosas estatuas de la diosa-leona Sekhmet que hiciera esculpir Amenhotep III, probablemente dos series de 365, dos para cada día del año… Sekhmet podía mostrarse terrible trayendo la enfermedad, pero también enseñaba el arte de curar a sus adeptos, que formaban el cuerpo médico. Apaciguada por himnos y cantos, especialmente a final de año, la terrorífica Sekhmet se transformaba en la dulce gata Bastet.

Se verán también los vestigios de un santuario de Amenhotep III donde figuraban escenas de nacimiento y de circuncisión, y de un templo de Ramsés III celebrando la victoria del rey sobre las tinieblas y su renacimiento como Osiris.

El lago sagrado de Mut tiene una forma única que parece un cuarto creciente o una herradura, forma que evoca la matriz donde nacen todas las formas.

En el lado opuesto del recinto de Mut se encuentra el de Montu, el antiguo dios tebano, señor de la fuerza victoriosa (n.º 33). También este templo contaba con un lago sagrado, pero este conjunto arquitectónico está muy degradado.

Un pequeño templo, adosado al de Amón-Ra-Montu, merece la atención, pues estaba dedicado a Maat, la hija del Sol y la personificación de la Armonía universal. Simbolizaba todas las ofrendas y a ella dirigía Faraón la suprema ofrenda.

Karnak habría estado incompleto si no hubiese acogido a Ptah, señor de Menfis y dueño del Verbo creador cuyo templo (n.º 32) posee un encanto particular por la belleza de su arquitectura y la riqueza de su decoración.

Probablemente fue creado durante el Imperio Medio, embellecido por Tutmosis III y ampliado en la época ptolemaica. Se accede a él siguiendo una avenida con cinco puertas, y se descubre un santuario formado por un pequeño patio y tres capillas aún cubiertas. En uno de los muros del patio puede verse al sabio Imhotep, considerado como el fundador de todos los templos de Egipto.

En la capilla de la izquierda, notables relieves muestran al faraón Tutmosis III cumpliendo con los ritos. En la del centro, una estatua de Ptah cuya cabeza fue destrozada. En la de la derecha hay una estatua de Sekhmet que consiguió escapar de la destrucción porque su magia era considerada especialmente temible. Esposa de Ptah, encarnaba el poderío en su apogeo que sólo Faraón conseguía dominar con los ritos. Y cuando la estatua sale de la penumbra gracias a un rayo de luz que cae desde el techo, nadie duda de la realidad de este poder.

* * *

Karnak[27] y tres templos tebanos más (Tod, Medamud y Erment) formaban un inmenso ojo-udjat, el ojo completo de Horus, cuyas diversas partes permitían conocer las medidas del universo. ¿No serán las distintas partes de Karnak componentes de esa mirada divina construida sobre la tierra?