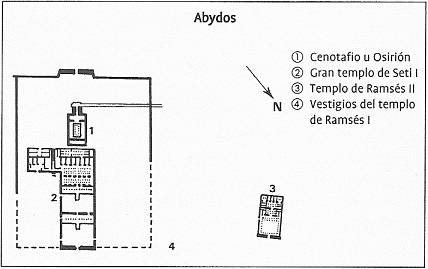

A 560 km al sur de El Cairo, descubrimos el paraje de Abydos, capital de la provincia de Ptah-ur, «la gran Tierra, la Tierra primordial». Esta ciudad, que no tuvo relevancia económica, poseyó siempre un carácter sagrado. Allí se edificaron las tumbas, reales o simbólicas, de los faraones de la I dinastía. Sólo quedan fosas carentes de superestructura, si bien recientes excavaciones han permitido sobre todo recuperar lo que parece ser los primeros rudimentos de la lengua jeroglífica.

El primer señor del lugar era Khenty-imentiu, «Aquél que está a la cabeza de los occidentales», con el que se identifica a Osiris, cuya tumba había sido confundida por los propios egipcios con la del rey Djer.

Según el mito que enseñan los textos egipcios y que completó Plutarco, Osiris era el rey de la edad de oro que reveló a los egipcios todo cuanto era útil para vivir en armonía. Por celos, su hermano Seth decidió asesinarle y dispersar las partes de su cuerpo.

La esposa de Osiris, Isis, emprendió una larga búsqueda para reconstruir los miembros dispersos y devolverle la vida a su marido. De este amor más allá de la muerte nacerá un hijo, Horus, «El que se cuida de su padre». Subirá al trono de Egipto y será el protector de cada faraón.

Para vencer a la muerte, todo ser debe convertirse en un Osiris y revivir las etapas de su «pasión». En el Imperio Medio se evoca una peregrinación a Abydos que era en realidad una navegación simbólica de las almas hasta el templo de Osiris. Numerosas personalidades se hicieron representar para la eternidad mediante estelas levantadas cerca de «la escalera del gran dios» o mediante capillas.

En Abydos se celebraban los «misterios de Osiris», una parte de los cuales era pública y otra secreta. Durante la primera se asistía a un combate entre los partidarios de Osiris y los de Seth. La segunda se consagraba a las fases de la resurrección del dios.

El monumento de Abydos mejor preservado es el gran templo construido por Seti I, fundador de la XIX dinastía y padre de Ramsés II. Este gran faraón lleva el sorprendente nombre de: «El hombre del dios Seth», dicho de otro modo, el asesino de Osiris. Y fue sin embargo él, Seti, quien hizo erigir el magnífico santuario, cuyos bajorrelieves alcanzan la perfección, como una ofrenda a Osiris.

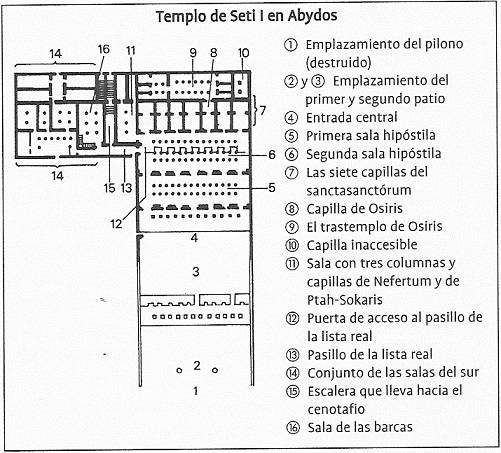

La planta del edificio parece a la vez una escuadra y el jeroglífico egipcio que sirve para escribir la palabra «dios». Dos números rigen ese templo: el Dos (dos pilonos, dos patios, dos salas con columnas) y el Siete (siete puertas de entrada, siete capillas). El Siete oculta el secreto de la vida en espíritu.

El pilono, los dos grandes patios, el jardín y los árboles han desaparecido. La fachada actual es, en realidad, un pórtico de doce pilares que servía de fondo al segundo gran patio. Se accede, pues, directamente al templo cubierto y a la primera sala hipóstila (n.º 5) por un corta rampa. Y de inmediato se produce el contacto con el Siete: siete puertas, de las cuales cuatro estuvieron tapiadas.

A la izquierda de la entrada del templo cubierto se ve a Ramsés II llevando a cabo el supremo acto del ritual: ofrece una estatuilla de la diosa Maat, la armonía, la rectitud y el acierto al mismo tiempo, a una tríada compuesta por Osiris, Isis y Seti I. Éste es considerado, por tanto, como Horus, heredero y sucesor de su padre.

La primera sala con columnas (52 x 11 m) está dividida en siete tramos que corresponden a siete capillas donde se veneran tríadas. Puede contemplarse especialmente la purificación del rey llevada a cabo por dos dioses, Horus y Thot.

La segunda sala hipóstila (n.º 6) tiene la misma anchura que la primera y cuenta también con veinticuatro columnas. El suelo sube, el techo baja. Los bajorrelieves, de una belleza que corta la respiración, muestran a Seti I realizando actos rituales en presencia de las divinidades. Aquí se revelan los episodios del «culto divino cotidiano» durante el cual el faraón despierta el poder divino abriendo el naos que contiene la estatua. Hace ofrenda del ojo de Horus, símbolo de todas las ofrendas, el incienso, la viste y la alimenta con la esencia sutil de la creación.

Así se reanima la presencia divina, el corazón del templo late de nuevo por un día, un ciclo completo análogo a la eternidad. Cuando la ofrenda principal, la de Maat, se ha realizado, el rey vuelve a colocar la estatua en el misterio, cierra «las puertas del cielo» y borra a continuación las huellas de sus pasos.

La capilla de Osiris (n.º 8) ofrece notables particularidades. En el muro del fondo de las otras seis capillas hay una estela de ofrenda; el de la capilla de Osiris da a un pasadizo que lleva a una especie de trastemplo, situado detrás de las siete capillas. Este santuario de Osiris comporta una sala principal de diez columnas, con tres capillas a la derecha y, a la izquierda, una pequeña sala de cuatro columnas que termina en tres capillas más (n.º 9).

En el ángulo noroeste descubrimos un elemento excepcional de este trastemplo: una pequeña sala con dos columnas sin abertura alguna. ¿Hay mejor manera de sugerir que el misterio último no puede desvelarse?

Hemos recorrido el eje principal del templo, desde la primera sala de columnas hasta el santuario de Osiris. Aún nos queda por explorar la otra parte del templo, hacia el sudeste. Situémonos ante la capilla de Seti I, la situada más a la izquierda de las siete. Al cruzar la puerta entramos en una sala con tres columnas (n.º 11) que da a dos capillas, una consagrada a Nefertum (a nuestra izquierda) y la otra a Ptah-Sokaris (a nuestra derecha). Las dos divinidades están asociadas a los ritos osiríacos y, en la capilla de Ptah, se ve a Isis, en forma de rapaz, despertando la virilidad de Osiris muerto. Isis se hace fecundar por el resucitado para dar nacimiento a Horus.

Al salir por la puerta de la sala de tres columnas, tomaremos otra vía de acceso al ala sur del templo (n.º 12), a saber, una puerta situada al extremo de la segunda sala de columnas. Penetramos en un largo pasillo (n.º 13). En el techo, algunas estrellas y cartuchos, óvalos alargados que contienen nombres reales. En los muros, Seti I, acompañado por su hijo Ramsés, hace ofrenda del incienso a setenta y seis faraones, venerados antepasados cuya alma ha subido al cielo para vivir allí en compañía de las estrellas.

Desde este pasillo podemos dirigimos hacia las salas del sur (n.º 14), o tomar la escalera (n.º 15) que llevaba al tejado del templo. En la primera sala de seis columnas que se abre en este pasillo probablemente se depositaban las barcas de los dioses utilizadas durante las procesiones (n.º 16). Las demás salas son almacenes para los objetos sagrados, talleres y dependencias varias.

Salgamos del templo por una escalera cuyas paredes están decoradas con escenas rituales. Una de ellas muestra al faraón enseñando a su hijo el arte de atrapar con el lazo un toro salvaje, encarnación de la potencia vital, el ka.

Detrás del templo de Seti I y en su eje hay un extraño edificio. Los dos monumentos se dan la espalda, sus paredes de fondo distan sólo unos 3,50 m. Pero el cenotafio se halla claramente a un nivel más bajo con respecto al gran templo.

El término «cenotafio» designa a una tumba que no contiene cuerpo. Es una sepultura simbólica que en Egipto solía destinarse al ka. Al contemplar el aspecto poderoso y macizo del de Abydos pensamos en el templo bajo de Kefrén, en Gizeh. Obra de Seti I, probablemente fue construido en el emplazamiento de un antiguo edificio.

Simboliza la isla del centro del mundo, el cerro primordial surgido de la inmensidad acuática durante la creación. Para alcanzarlo, había que descender unos diez metros bajo tierra hasta llegar a un corredor, en parte abovedado, en parte al aire libre. Las paredes albergan extractos de los textos simbólicos, el Libro de las puertas, el Libro de lo que hay en la cámara oculta, el Libro de las cavernas y el Libro del salir a la luz. Dichos textos ofrecen las fórmulas necesarias para atravesar los pasos peligrosos del más allá y penetrar en el reino de Osiris, una gran sala con diez pilares de granito rosa.

Tras ella, la última sala del cenotafio, largo rectángulo con techo de doble pendiente en el que se han grabado textos y representaciones astrológicas y astronómicas. El conjunto, por desgracia, está bastante degradado a causa de la humedad, pero las informaciones «celestiales» eran aquí esenciales, por ejemplo una lista de los decanatos y las constelaciones, y las etapas del viaje nocturno del sol. Seti 1 resucitado forma parte ya de la tripulación de la barca, participando así de modo activo en la victoria de la luz sobre las tinieblas.

Como prueba la presencia de la diosa Cielo, Nut, ese sanctasanctórum del cenotafio simbolizaba el sarcófago en el que Osiris, protegido por su madre cósmica, renacía.

El templo de Ramsés II, al noroeste del de su padre Seti I, se halla reducido al estado de vestigio. El techo, las hiladas superiores de los muros y los pilonos han desaparecido, pero subsisten hermosos bajorrelieves. Se ven, sobre todo, animales del dios Seth, el órix y la gacela, animales destinados al sacrificio, procesiones de portadores de ofrendas y desfiles de prisioneros asiáticos y nubios.

Un toro florecido es la estrella de una ceremonia. El toro, encarnación de la potencia por excelencia, se muestra aquí pacífico y tranquilo. Todo faraón lleva, por lo demás, prendida de su taparrabos, una cola de toro, símbolo de la fuerza dominada que detenta.

En la XXVI dinastía, la época saíta, todavía se levantan estelas en Abydos. Luego, el declive de la ciudad sagrada se acentúa. Mientras Abydos se sume poco a poco en el olvido, el culto a Osiris se extiende por toda la cuenca mediterránea y llega incluso a las regiones más lejanas. Podemos contemplar, por ejemplo, la escena de la resurrección de Osiris en la fachada de la catedral de Gniezen, en Polonia (siglo XIII).

Cuando los monjes cristianos se instalan en Abydos, encuentran una inesperada resistencia. Bes, el enano barbudo y músico, desarrolla sus bromas mágicas para asustarles. Pero no olvidemos que la palabra bes significa «iniciar» y que en aquel paraje se revelaron los misterios de la resurrección.