Antaño, la planicie de Gizeh estaba lo bastante alejada de El Cairo para que su visita permitiera abordar el desierto al contemplar un paraje grandioso, apartado del mundo y de su tumulto. Hoy, la situación ha cambiado mucho: la ciudad se lanza al asalto de la altiplanicie de las pirámides y no es fácil contener el avance de los edificios cuya construcción impone la fiebre demográfica.

Gizeh, sin embargo, es el paraje por excelencia donde el poder creador de los faraones se tradujo en la piedra. Quien sólo haya visto Gizeh en fotografía no puede evaluar su verdadera medida. Encontrarse ante la Esfinge, meditar al pie de la Gran Pirámide, levantar los ojos hacia su cima, recorrer a pie la planicie girando alrededor de las tres pirámides o disfrutar de una puesta de sol contemplando el desierto son otras tantas experiencias inolvidables.

Quien vuelve por centésima vez a Gizeh sigue maravillándose. El lugar está dominado por la Gran Pirámide, en egipcio akhet, el «paraje de luz». Por lo que se refiere a la planicie, «Aquél que está cerca de lo alto» era el lugar donde el alma real se encontraba, efectivamente, más cerca de su origen celestial.

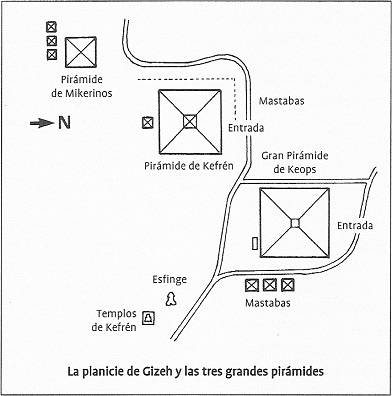

Sobre el conjunto de la planicie de Gizeh vela un personaje de piedra muy enigmático, la Esfinge.[5] Los escultores egipcios crearon muchas, pero ésta es la mayor. Su papel consiste en proteger las tres pirámides y permitir el renacimiento del sol cada mañana. Temiendo su inquietante fuerza, los árabes la llamaron «el padre terror» y le dispararon incluso un cañonazo para mutilar su rostro. Pero el custodio de la luz, a pesar de la prueba del tiempo y del fanatismo, permanece en su puesto.

León de cabeza humana, tocado con una peluca real, esa esfinge colosal fue tallada en una colina de calcáreo. Mide 57 m de largo y 20 m de alto; el coloso se encuentra a 350 m al sudeste de la Gran Pirámide, a lo largo de la rampa que asciende hacia el templo funerario de Kefrén. Pero nada prueba que la Esfinge tenga el rostro de este faraón.

En la XVIII dinastía se nos reveló que el nombre de la Gran Esfinge es Horakhty-khepri-ra-atum, es decir «Horus que está en la región de luz», que simboliza los tres aspectos principales del curso solar: Khepri, el sol naciente y símbolo de la incesante mutación de la vida; Ra,[6] el sol de mediodía, la luz en el apogeo de su potencia; Atum, el sol poniente, evocación de la creación original.

Ser de luz, la Esfinge conoce el secreto del ciclo que va del nacimiento a la muerte, y luego de la resurrección a otra vida. En su cara este, hacia levante, se edificó un templo de granito, degradado hoy, donde recibía ofrendas. En la Baja Época, los peregrinos rogaban que les escuchara, como indican las «estelas con orejas» en las que se la representa.

Dos faraones de la XVIII dinastía manifestaron su veneración por la Esfinge: Amenhotep II, que hizo levantar una estela en el nordeste, y Tutmosis IV, que hizo colocar otra entre sus patas delanteras para revelar fabulosos acontecimientos. Antes de su coronación, el joven se hallaba cazando en el desierto. Se acercaba mediodía. Se durmió al pie de la Esfinge y, durante su sueño, ésta se le apareció y le habló. Se sentía muy descontenta, pues no soportaba ser prisionera de la arena. Si el príncipe Tutmosis la liberaba de ella, sería Faraón. El futuro rey hizo construir un muro que detuvo las dunas de arena y accedió al trono.

Los alrededores de la Esfinge no se han excavado por completo e ignoramos todavía si la tradición según la cual existe un pasaje entre el custodio de las pirámides y una de ellas tiene base.

Como Stadelmann, creemos que la gran Esfinge fue creada por los escultores de Keops y que la arquitectura de la llanura de Gizeh fue concebida en su conjunto ya en aquella época.

Si bien conocemos los métodos para transportar piedras, todavía nos preguntamos por el arte de levantarlas, y estamos muy lejos de conocer con certeza el conjunto de técnicas utilizadas para la construcción de las pirámides. Lo que sí sabemos, en cambio, es que ninguno de los constructores, fuera cual fuese su rango en la jerarquía, era un esclavo, como ha vuelto a demostrar recientemente el egiptólogo Zahi Hawass, descubridor de su aldea, muy cercana a las pirámides. Éstas no son obra de una muchedumbre de oprimidos que morían de sed bajo el sol y eran azotados, sino de una élite, de una civilización en la cima de su genio, capaz de una extraordinaria organización del trabajo, desde la extracción de las piedras hasta la colocación en su lugar. La construcción de las pirámides era un importante acto ritual que aseguraba la eternidad del alma real y, a través de ella, de la de su pueblo.

Geómetras y agrimensores tuvieron que resolver delicados problemas para delimitar las bases cuadradas de más de 200 m, conseguir una perfecta horizontalidad de las hileras, en todos los niveles, calcular las orientaciones muy exactas, resolver el rompecabezas de la cohesión de las masas para que las cámaras interiores no resultasen aplastadas. Y los canteros, entre otras hazañas, emplazaron un revestimiento de piedra de modo que bloques de más de dos toneladas están tan bien colocados que no se puede introducir ni una aguja en la juntura.

La pirámide no es un monumento aislado. En la linde del desierto, junto al valle, se levantaba un templo de acogida en el que se procedía a realizar los ritos de purificación; de ese templo salía una calzada cubierta, con los muros adornados de relieves, que llevaba a un templo elevado, en la cara este de la pirámide. Este conjunto simbólico se completaba con una pequeña pirámide, por lo general situada al sur de la grande. Tal vez sirviera para que descansara el alma real o la de la Gran Esposa real.

Alrededor de este conjunto arquitectónico se habían edificado las moradas de eternidad de los nobles —las «mastabas»— que formaban verdaderas calles de tumbas. Así, la corte real quedaba reconstituida para el viaje por el otro mundo.

¿Podemos preguntarnos si las pirámides del Imperio Antiguo son tumbas? Sí, responden la mayoría de los egiptólogos, prefiriendo un error relativo a las elucubraciones que convierten las pirámides en monumentos proféticos anunciadores de cataclismos, guerras o epidemias. Aunque la palabra «pirámide» proceda del griego puramis, «pastel de trigo» de forma triangular, la lengua jeroglífica es mucho más instructiva. Pirámide se dice mer, y este término es sinónimo de «azada», «canal» y «amor». Entre la pirámide y la azada, que servía para excavar las trincheras de cimentación, se pone de relieve el tema de la construcción; la pirámide es el canal por el que circula la energía celeste, un canal destinado a captar el amor divino sin el cual ninguna construcción sería posible.

La pirámide es la expresión monumental de la colina primordial, la primera eminencia que brotó del océano de los orígenes en los albores de la creación. Es, pues, el permanente recuerdo de la primera mañana, de la edad de oro. Ahora bien, cada año, durante la inundación, el valle y las tierras quedaban cubiertos de agua. Sólo las pirámides emergían. Los maestros de obras habían ilustrado así el mito y recreado en la piedra la energía de la vida naciente. Además, sus paredes cubiertas de calcáreo reflejaban la luz y difundían una claridad deslumbrante, que era manifestación de la luz original.

No, las pirámides no eran simples tumbas, sino más bien acumuladores y transformadores de una energía que los antiguos egipcios denominaban el ka y que sobrevivía a la existencia terrenal de su detentador. Así, la edificación de una pirámide era considerada como el acto esencial de un reinado.

Éstas son las medidas de la mayor de las pirámides: 146 m de altura en su origen, una masa de piedras de más de 2,5 millones de m3, más de 230 m de anchura de los lados en la base, 6 millones de toneladas de piedras, algunas de las cuales pesan más de 15 toneladas, una superficie de más de 4 hectáreas, 4 caras inclinadas a 51° 52' y orientadas con sorprendente precisión hacia los cuatro puntos cardinales.

Del reinado de Keops, colocado bajo la protección del dios Khnum, que modelaba el mundo en su torno de alfarero, nada sabemos… ¡salvo que construyó la Gran Pirámide! Extrañamente, de él sólo subsiste una minúscula estatuilla que se conserva en el Museo de El Cairo. Un texto nos dice que su estatua de oro fue «traída al mundo», por lo tanto, que el espíritu del rey fue ritualmente resucitado.

El recinto, el templo funerario, la calzada cubierta de bajorrelieves han desaparecido casi por completo. Del conjunto arquitectónico sólo subsiste el sanctasanctórum, es decir, la propia pirámide, y tres pequeñas pirámides al este. Una de ellas se convirtió en santuario de Isis durante la XXI dinastía.

Al este se encuentra también el conjunto de las mastabas pertenecientes a los grandes personajes de la corte de Keops, entre ellos su madre, Hotep-Heres. En su tumba, inviolada, se descubrió un magnífico mobiliario que se expone en el Museo de El Cairo.

En 1954 se produjo un inesperado acontecimiento cerca de la cara sur de la Gran Pirámide: unas excavaciones fortuitas permitieron encontrar unas inmensas losas, de 15 a 20 toneladas cada una. Al levantarlas se descubrió que protegían una barca de cedro del Líbano. Reconstruida en 1968, esta maravilla se expone hoy en una especie de museo, de desgraciada estética, ante la cara sur de la pirámide. Existían cuatro barcas más, una en aquella misma cara, dos en la cara este y la cuarta el norte. Servían para el viaje del espíritu del faraón por los espacios celestiales, que atravesaba tanto de noche como de día. Formaba parte de la tripulación divina que sin cesar recorría el universo velando por su equilibrio.

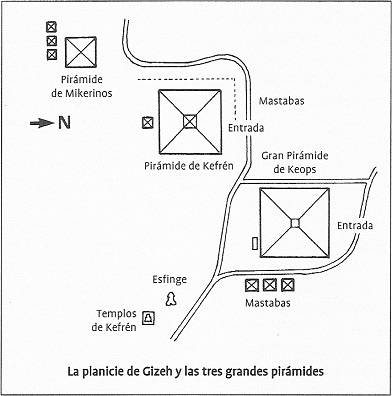

La visita al interior de la pirámide queda desaconsejada a los claustrofóbicos. Y no debe olvidarse que esta exploración corresponde al recorrido iniciático que efectuaba el alma real, oculta a la vista de los humanos.

La entrada[7] se encuentra en la cara norte, a 25 m por encima del suelo, en el nivel de la decimotercera hilada (n.º 1 en el plano). Se empieza bajando por un corredor (n.º 2) que desemboca en una primera encrucijada (n.º 3).

Antes de poder ascender, debe tomarse un corredor descendente (n.º 4), bastante estrecho, por el que sólo se puede avanzar inclinado. Se llega a una cámara subterránea (n.º 5) que se califica de inconclusa, pero que simboliza más bien el «reino bajo tierra», según el apelativo egipcio. Es el dominio subterráneo de los dioses, la matriz donde nacen las potencialidades.

Subiendo de nuevo desde aquel centro de la tierra, es posible tomar el corredor ascendente (n.º 6) para llegar a una nueva encrucijada en la que se nos ofrecen tres posibilidades (n.º 7).

La primera es un «pozo de descenso» (n.º 8), sinuoso camino que nos devolvería al lugar del que venimos. La segunda es un camino que lleva hacia arriba, que irá ampliándose hasta convertirse en la «gran galería». La tercera es un camino horizontal que nos permite explorar el rellano alcanzado y penetrar en la cámara media de la pirámide (n.º 9), bautizada sin justificación alguna como «cámara de la reina» y situada en el eje del monumento. De 6,70 m de altura, 5,70 m de largo y 5,20 m de ancho, presenta unos bloques admirablemente ajustados y, en la pared este, hay una hornacina que sin duda evoca el nacimiento de la luz en el corazón de la piedra.

Regresando al punto de confluencia de las tres vías, proseguimos nuestro ascenso tomando la gran galería (n.º 10). Es un prodigio arquitectónico de 47 m de largo y 8,50 m de alto, que produce un poderoso sentimiento de elevación y vastedad, después de atravesar los estrechos corredores que hemos seguido. A lo largo de las paredes veremos unas banquetas en las que se abren cavidades.

En lo alto de la gran galería, debemos atravesar un ancho rellano antes de entrar en el último santuario, compuesto por tres partes: un vestíbulo, una antecámara cerrada por gradas de granito y la cámara de resurrección (n.º 11), llamada «cámara del rey».

Con 5,85 m de alto, 10,45 m de largo y 5,22 m de ancho, está construida con bloques de granito y sus proporciones se establecieron de acuerdo con el triángulo «pitagórico» (¡egipcio, en realidad!) o triángulo sagrado 3/4/5. Nueve losas de granito de 400 toneladas de peso forman el techo, y cabe pensar en una evocación de la Enéada de Heliópolis, cofradía de las divinidades creadoras.

En aquel lugar donde reina la divina proporción tenemos de pronto la impresión de respirar mejor. Y es cierto que gozamos de la presencia de dos canales de ventilación (n.º 13) abiertos en los costados norte y sur de la pirámide. Son en realidad canales de orden espiritual: el primero permite al alma real emprender el vuelo hacia las estrellas circumpolares donde comulgará con las potencias divinas; el segundo permite alcanzar Orión, la matriz de las estrellas.

Al oeste de la cámara de resurrección, un sarcófago de granito (1,03 m de alto, 2,24 m de largo, 0,96 m de ancho) sin ornamentos ni inscripciones y cuya tapa ha desaparecido. El nombre egipcio del sarcófago es «el señor de la vida», pues no se trataba de un lugar de muerte sino de un crisol alquímico donde el cuerpo osiríaco del faraón se transformaba en cuerpo de luz.

Por encima de la «cámara del rey», cinco pequeñas estancias superpuestas (n.º 12), muy bajas, la más alta de las cuales tiene un tejado a dos aguas. Este extraño dispositivo tuvo al parecer el papel arquitectónico de aliviar la presión de las piedras sobre la cámara de resurrección, además de un efecto antisísmico. En las dos pequeñas estancias más elevadas se trazó en rojo el nombre de Keops.

Desde lo alto de la Gran Pirámide, plataforma cuadrada que en su origen tenía unos 3 m de lado y en la que debía de estar colocado un piramidión, se admira un paisaje prodigioso, el de esa planicie alisada por las manos del hombre, un lugar mágico donde la eternidad está inscrita en la piedra.

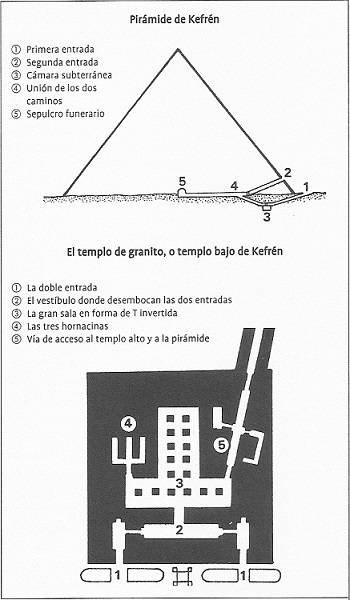

Por fortuna, el templo bajo o «templo del valle» del conjunto arquitectónico de Kefrén se ha conservado. Este edificio de colosales bloques desprende una formidable impresión de potencia.

Se trata de un cuadrado de 45 m de lado cuyos muros debían de alcanzar en su origen una altura de unos 15 m. Los materiales utilizados son granito y alabastro egipcio.

En la fachada, al este, se abren dos entradas (n.º 1) custodiadas antaño por cuatro esfinges. Ambas dan acceso a un vestíbulo (n.º 2). Viene luego una gran sala dispuesta en T invertida (n.º 3) con dieciséis pilares monolíticos. Contra las paredes se adosaban veintitrés estatuas de Kefrén. De este conjunto sobrevivió la admirable estatua del faraón sentado, que se conserva en el Museo de El Cairo.

A la izquierda, al sudoeste de la barra superior de la T invertida (n.º 4), hallamos tres profundas hornacinas. A la derecha, en el noroeste, el corredor que lleva hacia la pirámide (n.º 5). Antes de tomarlo, era preciso celebrar un culto en ese santuario de tres hornacinas donde se veneraba el principio creador en forma de tríada.

El edificio estaba cubierto, reinaba en él una atmósfera de intenso recogimiento. El arquitecto jugó con pequeñas aberturas para que la luz iluminara y animara con ello a las estatuas reales en función de los distintos momentos del día.

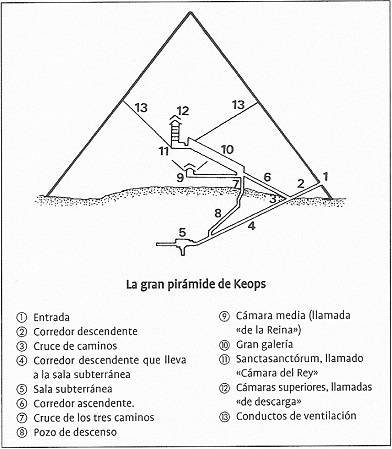

De la calzada que llevaba hasta ese templo y del templo alto en el que desembocaba sólo subsisten escasos vestigios. El templo alto, sin embargo, estaba aún parcialmente de pie en el siglo XVIII, antes de ser explotado como cantera. Queda un bloque de 400 toneladas, uno de los más grandes del paraje. El templo alto estaba basado en el n.º 5, pues en él se rendía culto a cinco estatuas reales, cinco aspectos de la personalidad simbólica del faraón. Con más de 143 m de altura en su origen (136,40 m hoy), la pirámide de Kefrén es fácilmente identificable gracias a la parte de revestimiento que ha conservado en su cima. No menos impresionante que la de Keops,[8] la pirámide de Kefrén presenta dos entradas: una a nivel del suelo, en el enlosado del contorno (n.º 1), utilizada por los visitantes, la otra a unos 12 m de altura, al nivel de la décima hilada (n.º 2). Ambas, según el proceso en vigor ya en la Gran Pirámide, desembocan en un corredor descendente.

El corredor descendente que corresponde a la primera entrada llega a una cámara subterránea (n.º 3), «inconclusa» como es debido. Al salir de este reino bajo tierra se asciende por un corredor y, en una parte horizontal, se encuentra con el otro corredor que parte de la segunda entrada. Así se realiza la reunión de ambos caminos (n.º 4). Los dos ya son uno solo, los aspectos distintos se han conciliado y la vía se hace recta, horizontal, casi fácil, hasta una vasta cámara de resurrección que contiene una cuba vacía y sin inscripciones. Cubierta de enormes bloques de calcáreo, esta sala mide 4,97 m por 14,13 m, alcanzando una altura de 6,84 m en su parte más elevada. Cerca del sarcófago, una cavidad destinada a los vasos canopes, que contenían las vísceras sacadas del cuerpo en el proceso de momificación.

En el interior de esta pirámide reina una atmósfera muy distinta a la de Keops. No se hace hincapié en la verticalidad sino en la horizontalidad, y el recorrido interior parece más fácil, a condición de que se reúnan dos caminos que parecían separados, como Faraón cuando iba tocado con la doble corona que reunía el Alto y el Bajo Egipto.

Se realiza así el deseo formulado en el nombre egipcio de Kefrén: «Que la luz divina aparezca». Y no olvidemos que su pirámide se llamaba «la Grande», a causa de su importancia simbólica.

Se llama «la Divina», como si fuese el punto de llegada de un programa simbólico cuya última etapa fue realizada por el faraón Mikerinos, en egipcio «Men-kau-Ra», que significa «el poder de la luz divina es estable».

Con sus 65 m de altura, la pirámide de Mikerinos es mucho menos elevada que sus dos hermanas de la planicie de Gizeh, pero es la que tiene los mayores bloques, y puede comprobarse aún que su templo alto tenía también gigantescas piedras.

Un texto nos dice que el faraón solía ir a inspeccionar las obras para verificarlas, insistiendo ante el maestro de obras en que se respetaran los plazos previstos. El arquitecto encabezaba un equipo que comprendía cincuenta hombres y dos artesanos de élite.

Afirma la leyenda que una reina, Nitokris, que vivió efectivamente a finales del Imperio Antiguo, concluyó el edificio. Al parecer se hizo enterrar en la pirámide, en el interior de un sarcófago de basalto azul. La hermosa de rosadas mejillas, Rhodopis, se bañaba en el Nilo cuando un halcón descendió desde lo alto del cielo para arrebatarle una de las sandalias, dejándola caer sobre las rodillas del rey. Encantado al imaginar el hermoso pie que debía de albergar semejante sandalia, mandó buscar a su propietaria. Se casó con ella y se convirtió así en reina de Egipto. El lector habrá reconocido fácilmente el original egipcio del cuento de la Cenicienta.

Eternamente joven y siempre hermosa, aparece a veces muy cerca de la pirámide, a mediodía y cuando se pone el sol. Pero no debemos dejarnos seducir y enamorarnos de ella, pues arrastra a sus enamorados hasta el otro mundo.

La poderosa pirámide de Mikerinos ha conservado parte de su revestimiento calcáreo que en el siglo XIV seguía intacto. El tercio inferior del monumento estaba revestido de bloques de granito cuyos importantes restos pueden verse en las caras norte y este.

Al sur se erigieron tres pirámides cuya función sigue siendo enigmática y que merecerían un estudio a fondo. Junto a una de ellas se descubrió recientemente una estatua que representa a Ramsés II y a su ka.

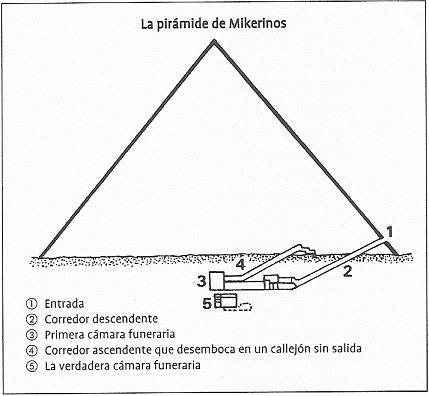

El interior de la pirámide de Mikerinos ofrece numerosas sorpresas. La entrada, como es norma en aquella época, se encuentra en la cara norte, cerca de 4 m por encima del suelo (n.º 1).

Nos introducimos por un corredor que desciende hacia las entrañas de la tierra (n.º 2). El corredor se vuelve horizontal y se encuentran unas gradas de granito que, una vez superadas, desembocan en una gran cámara funeraria (de unos 4 m de altura, 10,57 m por 3,85) (n.º 3). Todo permite pensar que estamos en la cámara de resurrección; sin embargo, allí se inicia un corredor que asciende (n.º 4)… hacia un callejón sin salida.

Al oeste de la estancia se había excavado una hornacina que contenía un sarcófago, ciertamente no el de Mikerinos, aunque posterior a su reinado. Se trata, por tanto, de una especie de engaño.

En esta pirámide no hay que subir sino seguir bajando para llegar a la verdadera cámara funeraria (n.º 5) a la cual se accede por un pasaje oblicuo que se abre en medio del «falso sepulcro». Esta vez se trata, en efecto, del centro vital del monumento, una espléndida cámara enteramente revestida de granito. Allí había un sarcófago de basalto decorado como «fachada de palacio», al igual que el recinto de la pirámide de Zoser en Saqqara: lamentablemente, esta obra maestra desapareció en el naufragio de la embarcación que la trasladaba a Europa.

El santuario se completa con una última estancia a la que se accede por una escalera de siete peldaños, en el paso entre las dos cámaras funerarias. En las paredes norte y este se han excavado seis hornacinas. ¿Se colocaban allí objetos rituales?

El recorrido interior de la pirámide de Mikerinos es subterráneo, el de Kefrén esencialmente horizontal y el de Keops esencialmente vertical, con etapas bien marcadas.

Conocemos así lo que está bajo tierra, en tierra y más allá de la tierra. Y puede pensarse en los tres mundos evocados por los textos egipcios, que corresponden a tres formas de resurrección: el reino subterráneo, la duat equivalente a la matriz estelar y el universo solar.

Gizeh ofrece un conjunto coherente donde cada uno de los tres edificios desempeña un papel particular que no ha sido todavía descifrado por completo. Ni el propio paraje ha librado todos sus secretos. Recientemente se descubrieron elementos de una «ciudad de pirámides» ocupada por los constructores, así como sus tumbas.

No olvidemos las tres pequeñas pirámides de reinas[9] situadas muy cerca de la Gran Pirámide, cuyo interior es muy notable, y las numerosas mastabas. Las de Kar, Idu y de la reina Meresankh son verdaderas obras maestras.

Ante las tres pirámides de Gizeh, expresión de una unidad creadora, ¿quién no percibiría el fulgor de la espiritualidad egipcia y su capacidad para traducir en la piedra su pensamiento?