Se trata de un edificio pequeño en extremo singular. En vano interrogamos a nuestros recuerdos, y no encontramos una imagen análoga a esta obra original y tan característica. Es más un cristal erigido, una gema elevada sobre un soporte, que un verdadero monumento. Y esta muestra gigantesca de las producciones mineras estaría más en su lugar en un museo de mineralogía que en mitad de un parque en el que al público no le está permitido penetrar.

XLII. EDIMBURGO - PALACIO HOLYROOD.

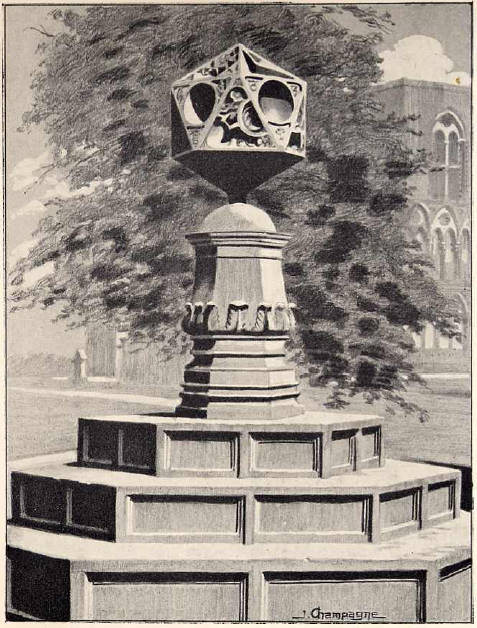

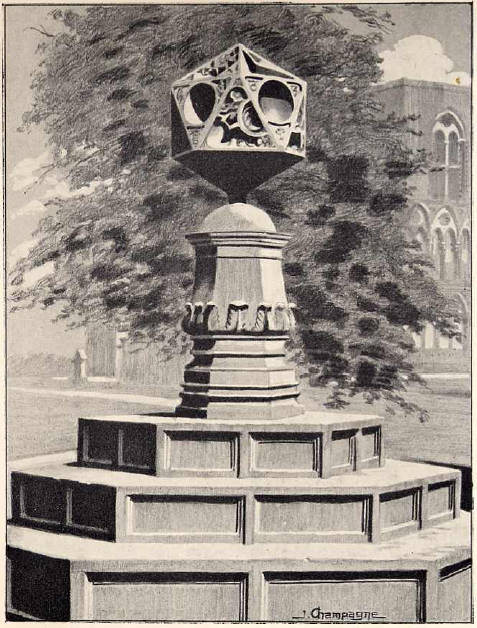

El Cuadrante Solar (1633).

Ejecutado en 1633 bajo la orden de Carlos I por John Milne, su maestro albañil, con la colaboración de John Bartoum, se compone esencialmente de un bloque geométrico tallado en forma de icosaedro regular con las caras ocupadas por hemisferios y cavidades de paredes rectilíneas, el cual está soportado por un pedestal que se levanta sobre una base pentagonal formada por tres plataformas superpuestas. Tan sólo esta base, que ha sufrido a causa de las intemperies, ha tenido que ser restaurada. Tal es el Sundial del palacio Holyrood. La Antigüedad, a la que puede consultarse siempre con provecho, nos ha dejado cierta cantidad de relojes de sol de formas variadas, encontrados en las ruinas de Castel Nuovo, Pompeya, Túsculo, etc. Otros los conocemos por las descripciones de escritores científicos, en particular Vitrubio y Plinio. Así, el reloj llamado Hemicyclium, atribuido a Beroso (hacia 280 antes de J. C.), comprendía una superficie semicircular «sobre la cual un estilo marcaba las horas, los días e incluso los meses». El que se llamaba Escafo se componía de un bloque hueco provisto, en el centro, de una aguja cuya sombra proyectábase sobre las paredes. Habría sido fabricado por Aristarco de Samos (siglo III antes de J. C.), al igual que el reloj Discus, hecho con una tabla redonda, horizontal, de bordes ligeramente levantados. Entre las formas desconocidas de las que tan sólo nos han llegado los nombres, se citaban los relojes Arachne, en el que las horas, se dice, estaban grabadas en el extremo de hilos tenues, lo que le daba el aspecto de una tela de araña (la invención se debería a Eudoxio de Cnido, hacia 330 antes de J. C.); Plinthium, disco horizontal trazado sobre una base de columna cuadrada, habría tenido por autor a Escopo de Siracusa; Pelecinon, reloj igualmente horizontal de Patroclo; Conum, sistema cónico de Dionisidoro de Amiso, etc.

Ninguna de estas formas ni de estas relaciones corresponde al curioso monumento de Edimburgo; ninguna puede servirle de prototipo. Y, sin embargo, su denominación, la que justifica su razón de ser, es doblemente exacta. Es, a la vez, un reloj solar múltiple y un verdadero reloj hermético. Así este icosaedro extraño representa para nosotros una obra de doble gnomónica. La palabra griega γνωμων que se ha transmitido íntegra al latín y a nuestra lengua (gnomon, gnomón), posee otro sentido que el de la aguja encargada de indicar por la sombra proyectada sobre un plano, el recorrido del sol. Γνωμων designa, asimismo, a aquél que toma conocimiento, que se instruye; define al prudente, al sensato, al esclarecido. Esta palabra deriva de γιγνωσκω, doble forma ortográfica cuyo sentido es conocer, saber, comprender, pensar, resolver. De ahí proviene Γνωσις, conocimiento, erudición, doctrina, de donde la palabra española gnosis, doctrina de los gnósticos y filosofía de los magos. Se sabe que la gnosis era el conjunto de los conocimientos sagrados cuyo secreto guardaban celosamente los magos y que constituía, sólo para los iniciados, el objeto de la enseñanza esotérica. Pero la raíz griega de la que proceden γνωμων y γνωσις ha formado, asimismo, γνωμη, que corresponde a nuestra palabra gnomo, con el significado de espíritu, inteligencia. Pues bien; los gnomos genios subterráneos encargados de guardar tesoros minerales, que velan sin cesar en las minas de oro y de plata y en los yacimientos de piedras preciosas, aparecen como representaciones simbólicas, como figuras humanizadas del espíritu vital metálico y de la actividad material. La tradición nos los pinta también muy feos y de pequeñísima estatura. En contrapartida, su natural es dulce, su carácter, bondadoso y su trato, en extremo favorable. Se comprende fácil mente entonces la razón oculta de las narraciones legendarias en las que la amistad de un gnomo abre de par en par las puertas de las riquezas terrestres… El icosaedro gnomónico de Edimburgo es, pues, aparte su destino efectivo, una traducción escondida de la Obra gnóstica o Gran Obra de los filósofos. Para nosotros, este pequeño monumento no tiene simple y únicamente por objeto indicar la hora diurna, sino también el recorrido del sol de tos sabios en la obra filosofal. Y este recorrido está regulado por el icosaedro, que es este cristal desconocido, la sal de Sapiencia, espíritu o fuego encarnado, el gnomo familiar y servicial, amigo de los buenos artistas, el cual asegura al hombre el acceso a la gnosis antigua.

Por lo demás, ¿fue la caballería extraña del todo a la edificación de este curioso Sundial o, al menos, a su decoración especial? No lo pensamos, y creemos encontrar la prueba de ello en el hecho de que, en muchas caras del sólido, el emblema del cardo se repite con significativa insistencia. Se cuentan, en efecto, seis capítulos florales y dos tallos floridos de la especie llamada Serratula arvensis. Puede reconocerse en la preponderancia evidente del símbolo, con la insignia particular de los caballeros de la orden del Cardo[350], la afirmación de un sentido secreto impuesto a la obra y contraseñado por ellos.

Edimburgo, por añadidura, ¿poseía, junto a esta orden real cuyo esoterismo jeroglífico no ofrece ninguna duda, un centro de iniciación hermética dependiente de dicha orden? No podríamos afirmarlo. Sin embargo, unos treinta años antes de la construcción del reloj de sol y catorce después de la supresión «oficial» de la orden, transformada en fraternidad secreta, vemos aparecer, en los alrededores inmediatos de Edimburgo, a uno de los más sabios adeptos y de los más fervientes propagadores de la verdad alquímica, Seton, célebre bajo el seudónimo de Cosmopolita. «Durante el verano del año 1601 —escribe Louis Figuier[351]—, un piloto holandés llamado Jacobo Haussen fue sorprendido por una tormenta en el mar del Norte y arrojado a la costa de Escocia, no lejos de Edimburgo, a escasa distancia de la localidad de Seton o Seatoun. Los náufragos fueron socorridos por un habitante del lugar que poseía una casa y algunas tierras en aquella costa. Consiguió salvar a muchos de aquellos infelices, y acogió con humanidad al piloto en su casa, procurándole los medios para regresar a Holanda». Este hombre se llamaba Sethon o Sethonius[352]. El inglés Campden, en su Britannia, señala, en efecto, muy cerca del punto del litoral donde el piloto Haussen naufragó, una vivienda que se llama Sethon house, que nos dice ser la residencia del conde de Winton. Es, pues, probable que nuestro adepto perteneciera a esta noble familia de Escocia, lo que aportaría un argumento de cierto valor a la hipótesis de relaciones posibles entre Sethon y los caballeros de la orden del Cardo. Tal vez nuestro hombre se hubiera formado en el lugar mismo en que lo vemos practicar esas obras de misericordia y de elevada moral que caracterizan a las almas elevadas y a los verdaderos filósofos. Sea como fuere, este hecho marca el comienzo de una existencia nueva, consagrada al apostolado hermético, existencia errante, movida, brillante, a veces llena de vicisitudes, vivida en su totalidad en el extranjero y que el mártir debía coronar trágicamente dos años más tarde (diciembre de 1603 o enero de 1604). Parece claro, pues, que el Cosmopolita, únicamente preocupado por su misión, no regresó jamás a su país de origen, que no abandonó hasta que, en 1601, hubo adquirido la maestría perfecta del arte. Éstas son razones, o más bien conjeturas, que nos han llevado a relacionar a los caballeros del Cardo con el célebre alquimista, invocando el testimonio hermético del Sundial de Edimburgo.

Según nuestra opinión, el reloj de sol escocés es una réplica moderna, a la vez más concisa y más sabia, de la antigua Tabla de esmeralda. Ésta se componía de dos columnas de mármol verde, según algunos, o de una placa de esmeralda artificial, según otros. Allí estaba grabada la Obra solar en términos cabalísticos. La tradición la atribuye al padre de los filósofos, Hermes Trismegisto, que se declara su autor, aunque su personalidad, muy oscura, no permita saber si el hombre pertenece a la fábula o a la Historia. Algunos pretenden que este testimonio de la ciencia sagrada, escrito primitivamente en griego, fue descubierto después del Diluvio en una gruta rocosa del valle de Hebrón. Este detalle, desprovisto de toda autenticidad, nos ayuda a comprender mejor el significado secreto de esta famosa Tabla, que muy bien podría no haber existido fuera de la imaginación, sutil y maliciosa, de los viejos maestros. Se nos dice que es verde —como el rocío de primavera, llamado por esta razón esmeralda de los filósofos—, primera analogía con la materia salina de los sabios; que fue redactada por Hermes, segunda analogía, puesto que esta materia lleva el nombre de Mercurio, divinidad romana correspondiente al Hermes de los griegos. Finalmente, tercera analogía, este mercurio verde que sirve para las tres Obras es calificado de triple, de donde el calificativo de Trismegisto (Τρισμεγιστος, tres veces grande o sublime) añadido al nombre de Hermes. La Tabla de esmeralda toma así el carácter de un discurso pronunciado por el mercurio de los sabios acerca de la manera como se elabora la Obra filosofal. No es Hermes, el Tot egipcio, el que habla, sino la esmeralda de los filósofos o la tabla isíaca misma[353].

La idea generatriz del reloj de Edimburgo refleja una preocupación semejante. Sin embargo aparte que limita su enseñanza a la mera práctica alquímica, ya no es la materia en sus cualidades y en su naturaleza lo que expresa, sino tan sólo su forma o estructura física. Es un edificio cristalino cuya composición química permanece desconocida. Su configuración geométrica permite tan sólo reconocer en él las características mineralógicas de los cuerpos salinos en general. Nos enseña que el mercurio es una sal —lo que ya sabíamos—, y que esta sal tiene su origen en el reino mineral. Es, por otra parte, lo que afirman y repiten a porfía Claveus, el Cosmopolita, Limojon de Saint-Didier, Basilio Valentín, Huginus a Barma, Baesdorff, etc., cuando explican que la sal de los metales es la piedra de los filósofos[354].

Podemos, pues, razonablemente, considerar el reloj de sol como un monumento erigido al vitriolo filosófico, objeto inicial y primer ser de la piedra filosofal. Pues bien, todos los metales no son más que sales, lo que prueba su textura y demuestra la facilidad con que forman compuestos cristalizados. Al fuego, estas sales se funden en su agua de cristalización y adquieren el aspecto del aceite o del mercurio. Nuestro vitriolo obedece a la misma ley, y como conduce al éxito al artista lo bastante feliz para descubrirlo y prepararlo, ha recibido de nuestros predecesores el nombre de aceite de victoria. Otros, considerando su color y haciendo un juego de palabras con la asonancia, lo han denominado aceite de vidrio (vitri oleum), lo que determina su aspecto vítreo, su fluidez grasienta al fuego y su coloración verde (viridis). Este color evidente es lo que ha permitido atribuirle todos los epítetos que ocultan al profano su verdadera naturaleza. Se lo ha dotado, nos dice Arnaldo de Vilanova, del nombre de los árboles, de las hojas, de las hierbas, de todo cuanto presenta una coloración verde, «a fin de engañar a los insensatos». Los compuestos metálicos que dan sales verdes han contribuido en gran medida a la extensión de esta nomenclatura. Es más, los filósofos, invirtieron el orden, se han complacido en designar cosas verdes por calificativos herméticos, para recordar, sin duda, la importancia que adquiere este color en alquimia. El mercurillo, por ejemplo, o pequeño mercurio, —que se ha convertido en el francés maquereau (de mercureau) caballa—, aún sirve para disfrazar, el primero de abril, la personalidad del remitente[355]. Es un pez místico, objeto de mistificaciones. Debe su nombre y su reputación a su brillante coloración verde con rayas negras, semejante a la del mercurio de los sabios. Bescherelle señala que en el año 1430 la caballa era el único pescado marino que llegó a París, donde, según una costumbre muy antigua, se adobaba con grosellas verdes[356]. ¿Se sabe por qué las sepias han recibido el nombre que llevan? Simplemente, porque ponen huevos verdes, agrupados como un racimo de uvas. Nuestro mercurio verde, agente de putrefacción y de regeneración, determinó que sepia fuera llamada σηπια en la lengua primitiva. Esta palabra procede de σηπω, que significa purificar, reducir a podredumbre. Gracias a sus huevos verdes, la sepia lleva un nombre cabalístico, por la misma razón que la saturnia del peral (Saturnia pyri), gran mariposa de huevos de esmeralda.

Los alquimistas griegos tenían la costumbre, en sus fórmulas, de traducir el disolvente hermético por la indicación de su color. Unían, para escribir su símbolo, dos consonantes de la palabra ΧΛΩΡΟΣ, verde, la X y la P yuxtapuestas. Pues bien, este grafismo típico reproduce con exactitud el monograma griego de Cristo, tomado de su nombre ΧΡΙΣΤΟΣ. ¿Debemos ver en esta similitud el efecto de una simple coincidencia, o el de una voluntad razonada? El mercurio filosófico nace de una sustancia pura, y Jesús nace de una madre sin mancha; el Hijo del Hombre y el hijo de Hermes llevan ambos vida de peregrinos; los dos mueren prematuramente como mártires, uno en la cruz y el otro en el crisol; también resucitan, uno y otro, el tercer día… He aquí curiosas correspondencias, ciertamente, pero no podríamos afirmar que los hermetistas griegos las hayan conocido ni que las hayan utilizado.

Por otra parte, ¿sería llevar la intrepidez hasta la temeridad relacionar con el esoterismo de nuestra ciencia tal práctica de la Iglesia cristiana, que se celebrara el 1.º de mayo? Ese día, en numerosas localidades, el clero iba en procesión —la procesión verde— a cortar los arbustos y las ramas con los que se decoraban las iglesias, en particular las que estaban bajo la advocación de Nuestra Señora. Estas procesiones han sido abandonadas hoy. Tan sólo la costumbre de los mais (árboles adornados), que proviene de aquéllas, se ha conservado y se perpetúa aún en los pueblos de Francia. Los simbolistas descubrían, sin dificultad, la razón de estos ritos oscuros si recuerdan que Maia era la madre de Hércules. Se sabe, además, que el rocío de mayo o esmeralda de los filósofos es verde, y que el adepto Cyliani declara, metafóricamente, que este vehículo es indispensable para el trabajo. Asimismo, nosotros no pretendemos insinuar que sea necesario recoger, a ejemplo de ciertos espagiristas y de los personajes del Mutus Liber, la escarcha nocturna del mes de María, atribuyéndole cualidades de las que la sabemos desprovista. El rocío de los sabios es una sal y no un agua, pero la coloración propia de esta agua sirve para designar nuestro objeto.

Entre los antiguos hindúes, la materia filosofal estaba representada por la diosa Mudevi (Μυδησις, humedad, podredumbre; de μυδαω, pudrir). Nacida, se dice, del mar de leche, se la representaba pintada de color verde, montada en un asno y llevando en la mano una banderola en medio de la cual se veía un cuervo.

También es hermético, sin duda, el origen de esa fiesta del lobo verde, regocijo popular cuya vigencia se ha mantenido largo tiempo en Jumièges y que se celebraba el 24 de junio, día de la exaltación solar, en honor de santa Austreberta. Una leyenda nos cuenta que la santa lavaba la ropa de la célebre abadía, a donde la transportaba un asno. Un día, el lobo estranguló al asno, y santa Austreberta condenó al culpable a realizar el servicio de su víctima. El lobo cumplió a las mil maravillas hasta su muerte. La fiesta perpetuaba el recuerdo de esta leyenda. Sin embargo, no se nos da la razón por la que el color verde fuera atribuido al lobo. Pero podemos decir, de manera muy segura, que al estrangular y devorar al asno, el lobo se vuelve verde, y esto basta. El «lobo hambriento y ladrón» es el agente indicado por Basilio Valentín en la primera de sus Doce claves. Este lobo (λυκος) es, primero, gris y no permite sospechar el fuego ardiente, la viva luz que mantiene escondidos en su cuerpo grosero. Su encuentro con el asno pone de manifiesto esta luz: λυκος, se convierte en λυκη, el primer resplandor de la mañana, la aurora. El lobo gris se tiñe en lobo verde, y es entonces nuestro fuego secreto, el Apolo naciente, Λυκηγενης, el padre de la luz. Puesto que reunimos aquí todo cuanto pueda ayudar al investigador a descubrir el misterioso agente de la Gran Obra, le daremos también a conocer la leyenda de los cirios verdes. Ésta se refiere a la célebre Virgen negra de Marsella, Notre-Dame-de-Confession, que encierran las criptas de la vieja abadía de Saint-Victor. La leyenda contiene, tras el velo de la alegoría, la descripción del trabajo que debe efectuar el alquimista para extraer del metal grosero el espíritu vivo y luminoso el fuego secreto que encierra, bajo forma de cristal translúcido, verde, fusible como la cera, y que los sabios designan como su vitriolo.

He aquí esta ingenua tradición hermética[357]:

Una joven de la antigua Massilia llamada Marta, simple obrera y, desde hacía mucho, huérfana había hecho voto a la Virgen negra de las Criptas de dedicarle un culto particular. Le ofrecía todas las flores que iba a recoger a las colinas —tomillo, salvia, espliego, romero—, y no faltaba jamás, hiciera el tiempo que hiciera, a la misa cotidiana.

La víspera de la Candelaria, fiesta de la Purificación, Marta fue despertada, en mitad de la noche, por una voz secreta que la invitaba a dirigirse al claustro para asistir al oficio de maitines. Temiendo haber dormido más que de ordinario, se vistió a toda prisa, salió, y como la nieve, extendiendo su manto sobre el suelo, reflejaba cierta claridad, la muchacha creyó que el alba estaba próxima. Llegó pronto a la puerta del monasterio, que se encontraba abierta. Allí encontró a un clérigo y le rogó que dijera una misa por su intención, pero como carecía de dinero deslizó de su dedo un modesto anillo de oro —su única fortuna— y lo colocó, a guisa de ofrenda, bajo un candelabro del altar.

Apenas comenzada la misa, cuál no sería la sorpresa de la joven al ver la cera blanca de los cirios volverse verde, de un verde celeste, desconocido, verde diáfano y más brillante que las más hermosas esmeraldas o las más raras malaquitas. No podía creer lo que veía ni podía apartar sus ojos… Cuando el Ite misa est la arrancó al fin del éxtasis provocado por el prodigio, cuando en el exterior volvió a hallar el sentido de las realidades familiares, advirtió que la noche no había terminado, y tan sólo la primera hora del día sonaba en la torre de Saint-Victor.

No sabiendo qué pensar de la aventura, regresó a su casa, pero de buena mañana volvió a la abadía. En el santo lugar había ya gran concurrencia de público. Ansiosa y turbada, la muchacha se informó y le dijeron que desde la víspera no se había dicho ninguna misa. Marta, arriesgándose a pasar por visionaria, contó entonces con detalle el milagro al que acababa de asistir unas horas antes, y los fieles, en tropel, la siguieron hasta la gruta. La huérfana había dicho la verdad: el anillo se encontraba aún en el mismo lugar, al pie del candelabro, y los cirios seguían brillando en el altar con su incomparable destello verde…

En su Notice sur l’Antique Abbaye de Saint-Victor de Marseille, el abate Laurin habla de la costumbre, que aún observa el pueblo de llevar cirios verdes en las procesiones de la Virgen negra. Estos cirios se bendicen el 2 de febrero, día de la Purificación, llamado comúnmente la Candelaria. El autor añade que «los cirios de la Candelaria deben ser verdes, sin que la razón de ello sea bien conocida. Los documentos nos indican que cirios de color verde estaban en uso en otros lugares, en el monasterio de las religiosas de Saint-Sauveur, en Marsella, en 1479, y en la iglesia metropolitana de Saint-Sauveur, en Aix-en-Provence, hasta 1620. En otros lugares, la costumbre se ha perdido, mientras que se ha conservado en Saint-Victor». Tales son los puntos esenciales del simbolismo propio del Sundial de Edimburgo que deseábamos señalar.

En la decoración especial del icosaedro emblemático, el visitante lo bastante influyente como para poder acercársele —pues sin motivo pertinente jamás obtendrá la autorización—, advertirá, además de los cardos jeroglíficos de la orden, los monogramas respectivos de Carlos I, decapitado en 1649, y de su mujer, Marie-Henriette de Francia. Las letras C R (Carolus Rex) se aplican al primero, y M R (Maria Regina) designan a la segunda. Su hijo, Carlos II, nacido en 1630 —tenía tres años cuando fue edificado el monumento—, es recordado en las caras del cristal de piedra por las iniciales C P (Carolus Princeps), rematadas cada una por una corona, al igual que las de su padre. El visitante verá también, junto a las armas de Inglaterra, de Escocia y del arma de Irlanda, cinco rosas y otras tantas flores de lis sueltas e independientes, emblemas de sabiduría y de caballería, ésta subrayada por el penacho formado por tres plumas de avestruz que otrora adornara el casco de los caballeros. Finalmente, otros símbolos que hemos analizado en el curso de estos estudios acabarán de precisar el carácter hermético del curioso monumento: el león coronado que sostiene con una pata la espada y con la otra el cetro; el ángel, representado con las alas desplegadas; san Jorge matando el dragón y san Andrés ofreciendo el instrumento de su martirio —la cruz en X—; los dos rosales de Nicolas Flamel junto a la concha de Santiago y los tres corazones del célebre alquimista de Bourges, orfebre de Carlos VII.

Concluiremos aquí nuestras visitas a las viejas moradas filosofales.

Nos resultaría fácil multiplicar estos estudios, pues los ejemplos decorativos del simbolismo hermético aplicado a las construcciones civiles son numerosos aún hoy, pero hemos preferido limitar nuestra enseñanza a los problemas más típicos y mejor caracterizados.

Pero antes de despedirnos de nuestro lector, agradeciéndole su benévola atención, echaremos una última mirada sobre el conjunto de la ciencia secreta. Y al igual que el anciano que evoca de buen grado sus recuerdos se detiene en las horas sobresalientes del pasado, esperamos nosotros descubrir en este examen retrospectivo el hecho capital, objeto de las preocupaciones esenciales del verdadero hijo de Hermes.

Este punto importante en el que se encuentran concentrados los elementos y los principios de los más elevados conocimientos no podría ser buscado ni hallado en la vida, pues la vida está en nosotros, irradia a nuestro alrededor, nos es familiar y nos basta saber observar para captar sus manifestaciones variadas. Es en la muerte donde podemos reconocerlo, en ese ámbito invisible de la espiritualidad pura, en el que el alma, liberada de sus vínculos, se refugia al fin de su periplo terrestre; es en la nada, en esa nada misteriosa que lo contiene todo, ausencia donde reina toda presencia, donde hay que encontrar las causas cuyos múltiples efectos nos muestra la vida.

Asimismo, en el momento en que se declara la inercia corporal, en la hora misma en que la Naturaleza termina su labor, es cuando el sabio comienza la suya. Inclinémonos, pues, sobre el abismo, escrutemos su profundidad, removamos las tinieblas que lo llenan, y la nada nos instruirá. El nacimiento enseña poco, pero la muerte, de la que nace la vida, puede revelárnoslo todo. Ella sola detenta las llaves del laboratorio de la Naturaleza; ella sola libera el espíritu, encarcelado en el centro del cuerpo material. Sombra dispensadora de la luz, santuario de la verdad, asilo inviolado de la sabiduría, esconde y oculta celosamente sus tesoros a los mortales timoratos, a los indecisos, a los escépticos, a todos cuantos la desconocen o no osan afrontarla.

Para el filósofo, la muerte es simplemente la clavija maestra que une el plano material con el plano divino. Es la puerta terrestre abierta sobre el cielo, el vínculo de unión entre la Naturaleza y la divinidad; es la cadena que ata a aquéllos que son con los que ya no son. Y si la evolución humana, en su actividad física, puede disponer a su antojo del pasado y del presente, en contrapartida, tan sólo a la muerte le pertenece el porvenir.

En consecuencia, lejos de inspirar al sabio un sentimiento de horror o de repulsión, la muerte, instrumento de salvación, se le aparece como deseable porque es útil y necesaria. Y si no nos está permitido acortar por nosotros mismos el tiempo fijado por nuestro destino propio, al menos hemos recibido licencia del Eterno para provocarla en la materia grave, sometida, según las órdenes de Dios, a la voluntad del hombre.

Se comprende así por qué los filósofos insisten tanto en la necesidad absoluta de la muerte material. Por ella, el espíritu, imperecedero y siempre actuante, revuelve, criba, separa, limpia y purifica el cuerpo. Por ella, el espíritu tiene la posibilidad de reunir las partes limpias y de construir con ellas su nuevo domicilio, y de transmitir, en fin a la forma regenerada una energía que no poseía. Considerada desde el punto de vista de su acción química sobre las sustancias de los tres reinos, la muerte está claramente caracterizada por la disolución íntima, profunda y radical de los cuerpos. Por ello la disolución, llamada muerte por los viejos autores, se afirma como la primera y más importante de las operaciones de la Obra, la que el artista debe esforzarse en realizar antes que cualquier otra. Quien descubra el artificio de la verdadera disolución y vea consumarse la putrefacción consecutiva, tendrá en su poder el mayor secreto del mundo. Poseerá igualmente un medio seguro de acceder a los sublimes conocimientos. Tal es el punto importante, ese eje del arte, según la expresión misma de Filaleteo, que desearíamos señalar a los hombres de buena fe, a los investigadores benévolos y desinteresados.

Pues bien, por el hecho de que están destinados a la disolución final, todos los seres deben obtener necesariamente de ello un beneficio semejante. Nuestro mismo globo no podrá escapar a esta ley inexorable. Tiene su tiempo contado, como nosotros el nuestro. La duración de su evolución está ordenada, regulada con anticipación y estrictamente limitada. La razón lo demuestra, el buen sentido lo presiente, la analogía lo enseña y la Escritura nos lo certifica: En el fragor de una espantosa tempestad, el cielo y la tierra pasarán…

Durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo[358], la Muerte extenderá su dominio sobre las ruinas del mundo, sobre los vestigios de las civilizaciones aniquiladas. En nuestra Tierra, tras las convulsiones de una larga agonía, volverá el estado confuso del caos original. Pero el espíritu de Dios flotará sobre las aguas. Y todas las cosas quedarán cubiertas de tinieblas y serán sumergidas en el profundo silencio de los sepulcros.