El aspecto misterioso de un personaje histórico se nos revela por una de sus obras. Louis d’Estissac, hombre de elevada condición se muestra, en efecto, como un alquimista practicante y uno de los adeptos mejor instruidos acerca de los arcanos herméticos.

¿De dónde sacó su ciencia? ¿Quién le enseñó —de viva voz, sin duda— sus primeros elementos? No lo sabemos con seguridad, pero nos gusta creer que el sabio médico y filósofo François Rabelais[144] tal vez no fuera ajeno a su iniciación. Louis d’Estissac, nacido en 1507, era el sobrino de Geoffroy d’Estissac y vivía en la casa de su tío, superior de la abadía benedictina de Maillezais, el cual había establecido su priorato no lejos de allí, en Ligugé (Vienne). Es notorio, por otra parte, que Geoffroy d’Estissac mantenía desde hacía largo tiempo relaciones impregnadas de la más viva y cordial amistad con Rabelais. En 1525, nos dice H. Clouzot[145], nuestro filósofo se hallaba en Ligugé en calidad de «agregado al servicio» de Geoffroy d’Estissac. «Jean Bouchet —añade Clouzot—, el procurador y poeta que tan bien nos da noticia sobre la vida que se lleva en Ligugé, en el priorato del reverendo obispo, no precisa, por desgracia las funciones de Rabelais. ¿Secretario del prelado? Es posible. Mas, ¿por qué no preceptor de su sobrino, Louis d’Estissac, que tan sólo cuenta dieciocho años y no se casará hasta 1527? El autor de Gargantua y Pantagruel da tales desarrollos a la educación de sus héroes que hay que suponer que su erudición no es puramente teórica, sino que es, también, el fruto de una puesta en práctica anterior». Por supuesto que Rabelais no parece haber abandonado jamás a su nuevo amigo —tal vez su discípulo—, ya que estando en Roma en 1536 envió, según nos dice Clouzot a Madame d’Estissac, la joven sobrina del obispo, «plantas medicinales y mil pequeñas mirelificques (objetos de curiosidad) baratas» que traen de Chipre, la Candía y de Constantinopla. Nuestro filósofo acudirá, perseguido por el odio de sus enemigos, hacia 1550, al castillo de Coulonges-sur-l’Autize —llamado Coulenges-les-Royaux en el cuarto libro del Pantagruel—, en busca de un refugio junto a Louis d’Estissac, heredero del protector de Rabelais, el obispo de Maillezais.

Sea como fuere, nos inclinamos a pensar que la búsqueda de la piedra filosofal, en los siglos XVI y XVII, era más activa de lo que pudiera creerse, y que sus felices poseedores no representaban en el mundo espagírico la ínfima minoría que tiende a considerarse. Si permanecen desconocidos para nosotros, es mucho menos por la ausencia de documentos relativos a su ciencia que por nuestra ignorancia del simbolismo tradicional que no nos permite reconocerlos bien. Es posible que al prohibir, por las cartas patentes de 1537, el uso de la imprenta, Francisco I fuera la causa determinante de esta carencia de obras que se advierte en el siglo XVI, y el promotor inconsciente de un resurgir simbólico digno del más hermoso período medieval. La piedra sustituye al pergamino, y la ornamentación esculpida acude en ayuda de la impresión prohibida. Esta vuelta temporal del pensamiento al monumento, de la alegoría escrita a la parábola lapidaria, nos valió algunas obras brillantes, de un real interés para el estudio de las versiones artísticas de la vieja alquimia.

Ya en la Edad Media, los maestros de quienes poseemos tratados gustaban de decorar su vivienda con signos e imágenes herméticos. En la época en que vivía Jean Astruc[146], médico de Luis XV, es decir, hacia 1720, existía en Montpellier, en la rue du Cannau, frente al convento de los capuchinos, una casa que, según la tradición, habría pertenecido al maestro Arnaldo de Vilanova en 1280, o habría sido habitada por él. Veíanse, esculpidos en la puerta, dos bajo relieves que representaban el uno un león rugiente, y el otro un dragón que se mordía la cola, emblemas reconocidos de la Gran Obra. Esta casa fue destruida en 1755. El discípulo de Vilanova, Raimundo Lulio, se detuvo en Milán procedente de Roma, en 1296, para continuar sus investigaciones filosofales. En el siglo XVIII, se mostraba aún en esa ciudad la casa donde Lulio había trabajado. La entrada estaba decorada con figuras jeroglíficas relacionadas con la ciencia, como resulta de un pasaje del tratado de Borriquio sobre El origen y los progresos de la química[147]. Se sabe que las casas, las iglesias y los hospitales edificados por Nicolas Flamel sirvieron de mediadores para la difusión de las imágenes del Arte sagrado, y en su propia vivienda «l’hostel Flamel», construida en el año 1376 en la rue des Marivaulx parisiense, cerca de la iglesia de Saint-Jacques, estaba, dice la crónica, «toda adornada de historias y divisas pintadas y doradas».

Louis d’Estissac, contemporáneo de Rabelais, Denys Zachaire y Jean Lallemant, quiso también consagrar a la ciencia de su particular preferencia una mansión digna de ella. A los treinta y cinco años, concibió el proyecto de un interior simbólico donde se hallarían, hábilmente repartidos y disimulados con cuidado, los signos secretos que habían guiado sus trabajos. Una vez los temas bien establecidos, convenientemente velados —a fin de que el profano no pudiera discernir su sentido misterioso— y trazadas las grandes líneas arquitectónicas, confió la ejecución a un arquitecto que fue, tal vez —al menos, ésa es la opinión de Rochebrune—, Philibert de l’Orme. Así nació el soberbio castillo de Coulonges-sur-I’Autize (Deux-Sevres), cuya construcción exigió veintiséis años, de 1542 a 1568, pero que ya no ofrece hoy sino un interior vacío, de paredes desnudas. El nobiliario, los soportales, las piedras esculpidas, ]os techos e incluso las torrecillas de ángulo, todo ha sido dispersado. Algunas de esas piezas artísticas fueron adquiridas por un aguafuertista célebre, Étienne-Octave de Gillaume de Rochebrune, y sirvieron para la restauración y embellecimiento de su propiedad de Fontenay-le-Comte (Vendée). En efecto, en el castillo de Terre-Neuve, donde en la actualidad se conservan, podemos admirarlas y estudiarlas a placer. Ese castillo, por otra parte, debido a la abundancia, a la variedad y al origen de las piezas artísticas que encierra, parece más bien un museo que una morada burguesa del tiempo de Enrique IV.

El más hermoso techo del castillo de Coulonges, el que otrora ornara el vestíbulo y la sala del tesoro, cubre ahora el gran salón de Terre-Neuve, denominado l’Atelier. Está compuesto por casi cien artesones, todos variados. Uno de ellos lleva la fecha de 1550 y el monograma de Diana de Poitiers tal como se encuentra en el castillo de Anet. Este detalle ha hecho suponer que los planos del castillo de Coulonges podrían pertenecer al arquitecto y canónigo Philibert de l’Orme[148]. Más adelante, volveremos a ocuparnos, al estudiar una morada análoga, del significado secreto del monograma antiguo adoptado por la favorita de Enrique II, y diremos por qué menosprecio fueron atribuidos falsamente tantos edificios magníficos a Diana de Poitiers.

Al principio, una simple alquería, el castillo de Terre-Neuve fue, según su plano actual, construido en 1596 por Jean Morison por cuenta de Nicolas Rapin, vicesenescal de Fontenay-le-Comte y «poeta distinguido», tal como nos lo explica una monografía manuscrita del castillo de Terre-Neuve, probablemente redactada por Rochebrune. La inscripción, en verso, que se encuentra bajo la portada, fue compuesta por el mismo Nicolas Rapin. La reproducimos aquí a título de ejemplo, conservando su disposición y su ortografía:

VENTZ.SOVFLEZ.EN.TOVTE.SAISON.

VN.BON.AYR.EN.CETTE.MAYSON.

QVE.JAMAIS.NI.FIEVRE.NI.PESTE.

NI.LES.MAVLX.QVI.VIENNENT.DEXCEZ.

ENVIE.QVERELLE.OV.PROCEZ.

CEVLZ.QVI.SY.TIENDRONT.NE.MOLESTE.

Pero gracias al sentido estético de los sucesores del poeta vicesenescal, y, sobre todo, al gusto muy seguro de Rochebrune[149] por las obras de arte el castillo de Terre-Neuve posee sus ricas colecciones. Nuestra intención no es establecer el catálogo de las curiosidades que alberga, pero señalemos, al azar, para satisfacción de ]os aficionados y los diletantes, tapicerías de temas históricos de la época de Luis XIII procedentes de Chaligny, cerca de Sainte-Hermine (Vendée); una portada del gran salón, originaria de Poitiers, la silla de mano de monseñor De Mercy, obispo de Luçon en 1773; revestimiento de madera dorada estilo Luis XIV y Luis XV; algunas consolas de madera del castillo de Chambord; un panel blasonado de tapicería de Gobelinos (1670), otorgado por Luis XIV; hermosísimas esculturas en madera (siglo XV) procedentes de la biblioteca del castillo de Hermenault (Vendée); colgaduras Enrique II; tres de los ocho tapices de la serie titulada «Triunfos de los dioses», que representan los Triunfos de Venus, Belona y Minerva, tejidos en seda de Flandes, y atribuidos a Mantegna; mueble Luis XIV muy bien conservado y mueble de sacristía Luis XIII; grabados de los mejores maestros de los siglos XVI y XVII, serie casi completa de todas las armas ofensivas en uso del siglo IX al XVIII, cerámicas esmaltadas de Avisseau, bronces florentinos, platos chinos de la familia verde; biblioteca que contiene las obras de los arquitectos más reputados de los siglos XVI y XVII: Ducerceau, Dietterlin, Bullant, Lepautre, Philibert de l’Orme, etc.

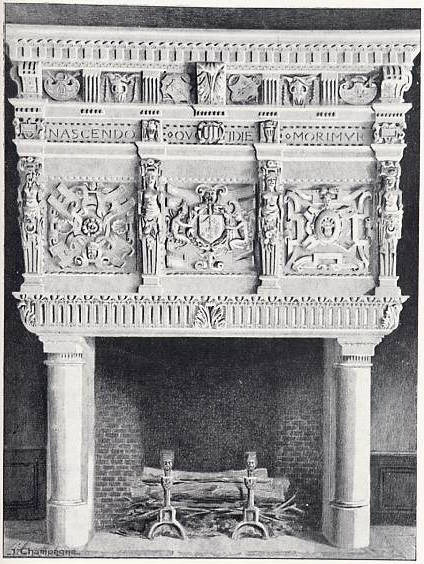

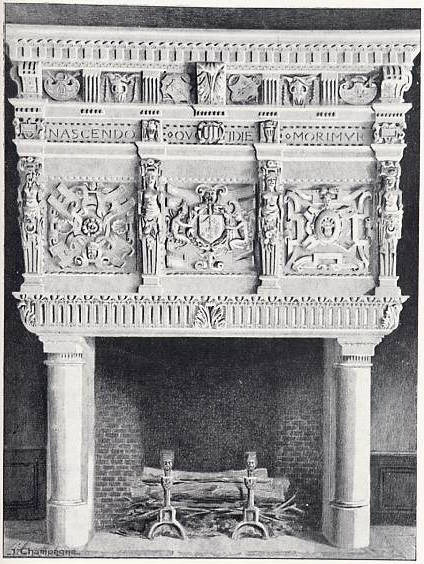

De todas estas maravillas, la que nos interesa más es, sin asomo de duda, la chimenea monumental del salón grande, comprada en Coulonges y reedificada en el castillo de Terre-Neuve en marzo de 1884. Más notable aún por la exactitud de los jeroglíficos que la decoran, por el acabado de la ejecución, por la rectitud de la talla, llevada en ocasiones hasta lo imposible, y por su sorprendente conservación antes que por su valor artístico, constituye para los discípulos de Hermes un documento precioso y útil en extremo de consultar.

XVI. FONTENAY-LE-COMTE – CHATEAU DE TERRE NEUVE.

Chimenea del Gran Salón.

Ciertamente, el crítico de arte tendría algo de razón si dirigiera a esta obra lapidaria el reproche, común a las producciones decorativas del Renacimiento, de ser pesada, inarmónica y fría, pese a su aspecto suntuoso y a la ostentación de un lujo en exceso chillón. Acaso realcen la pesadez excesiva del lienzo que se apoya en unas jambas delgadas, las superficies mal equilibradas entre sí, esa pobreza de forma y de invención penosamente enmascarada por la brillantez de los ornamentos, de las molduras y de los arabescos prodigados con vanidosa ostentación. En cuanto a nosotros, dejaremos voluntariamente de lado el sentimiento estético de una época brillante, pero superficial, en que la afectación y el manierismo sustituían el pensamiento ausente y la originalidad desfalleciente, para no ocuparnos más que del valor iniciático del simbolismo al que esta chimenea sirve, a la vez, de pretexto y de soporte.

La campana, labrada a la manera de un entablamento cargado de entrelazos y figuras simbólicas, se apoya en dos pilares de piedra cilíndricos y pulidos. En sus ábacos se sustenta un dintel acanalado bajo un cuarto bocel de ovas, y flanqueado por tres hojas de acanto. Encima, cuatro cariátides sobre pedestales —dos atlantes y dos cariátides propiamente dichas— sostienen la cornisa. Las mujeres tienen su pedestal ornado de frutos, mientras que los hombres presentan en el suyo una máscara de león que muerde, a guisa de anillo, el creciente lunar. Entre las cariátides, tres paneles de friso desarrollan diversos jeroglíficos bajo una forma decorativa destinada a velarlos mejor. La cornisa está dividida, horizontalmente, en dos pisos por una moldura saliente que recubre cuatro motivos: dos vasos llenos de fuego y dos carteles que llevan grabada la fecha de ejecución: marzo de 1563[150], sirven de marco a tres departamentos que contienen los tres elementos de una frase latina: Nascendo quotidie morimur. Finalmente, la parte superior muestra seis pequeños paneles, opuestos dos a dos, que van de las extremidades hacia el centro, en los que se ven escuditos reniformes, bucráneos y, cerca del eje medio, escudos herméticos.

Tales son, brevemente descritas, las piezas emblemáticas más interesantes para el alquimista. Y, ahora, vamos a analizarlas con detalle.