La química es, indiscutiblemente, la ciencia de los hechos, como la alquimia lo es de las causas. La primera, limitada al ámbito material, se apoya en la experiencia, en tanto que la segunda toma de preferencia sus directrices en la filosofía. Si una tiene por objeto el estudio de los cuerpos naturales, la otra intenta penetrar en el misterioso dinamismo que preside sus transformaciones. Es esto lo que determina su diferencia esencial y nos permite decir que la alquimia, comparada a nuestra ciencia positiva, la única admitida y enseñada hoy, es una química espiritualista porque nos permite entrever a Dios a través de las tinieblas de la sustancia.

Por añadidura, no nos parece suficiente saber reconocer y clasificar los hechos con exactitud. Es preciso, aún, interrogar a la Naturaleza para aprender de ella en qué condiciones y bajo el imperio de qué voluntad se operan sus múltiples producciones. El espíritu filosófico no sería capaz, en efecto, de contentarse con una simple posibilidad de identificación de los cuerpos, sino que reclama el conocimiento del secreto de su elaboración. Entreabrir la puerta del laboratorio donde la Naturaleza mezcla los elementos está bien, pero descubrir la fuerza oculta bajo cuya influencia se efectúa su labor, mejor. Nos hallamos lejos, evidentemente, de conocer todos los cuerpos naturales y sus combinaciones, ya que cada día descubrimos otros nuevos, pero sabemos lo suficiente como para renunciar provisionalmente al estudio de la materia inerte y dirigir nuestras investigaciones hacia el animador desconocido, agente de tantas maravillas.

Decir, por ejemplo, que dos volúmenes de hidrógeno combinados con un volumen de oxígeno dan agua es anunciar una trivialidad química. Y, sin embargo, ¿quién nos enseñará por qué el resultado de esa combinación presenta, con un estado especial, caracteres que no poseen en absoluto los gases que la han producido? ¿Cuál es, pues, el agente que impone al compuesto su especificidad nueva y obliga al agua, solidificada por el frío, a cristalizar siempre en el mismo sistema? Por una parte, si el hecho es innegable y está rigurosamente controlado, ¿de dónde procede el que nos resulte imposible reproducirla por simple lectura de la fórmula encargada de explicar su mecanismo? Pues falta, en la notación H2O el agente esencial capaz de provocar la unión íntima de los elementos gaseosos, es decir, el fuego. Pero desafiamos al más hábil químico a que fabrique agua sintética mezclando el oxigeno con el hidrógeno en los volúmenes indicados: ambos gases rehusarán siempre combinarse. Para tener éxito en la experiencia, es indispensable hacer intervenir el fuego, ya sea en forma de chispa o en la de un cuerpo en ignición o susceptible de ser puesto en incandescencia (esponja de platino). Se reconoce, así, sin que se pueda oponer a nuestra tesis el menor argumento serio, que la fórmula química del agua es, si no falsa, al menos incompleta y truncada. Y el agente intermediario fuego, sin el cual ninguna combinación puede efectuares, al estar excluido de la notación química, hace que la ciencia entera se manifieste como lagunar e incapaz de suministrar, mediante sus fórmulas, una explicación lógica y verdadera de los fenómenos estudiados. «La química física —escribe A. Etard[42]— arrastra a la mayoría de los espíritus investigadores. Ella es la que toca más de cerca las verdades profundas, y será ella la que nos revele lentamente las leyes capaces de cambiar todos nuestros sistemas y nuestras fórmulas. Pero por su importancia misma, este tipo de química es el más abstracto y el más misterioso de cuantos existen. Las mejores inteligencias no pueden, durante los cortos instantes de un pensamiento creador, llegar a la atención sostenida y a la comparación de todos los grandes hechos conocidos. Ante semejante imposibilidad, se recurre a las representaciones matemáticas. Estas representaciones son, las más de las veces, perfectas en sus métodos y en sus resultados, pero en la aplicación a lo que es profundamente desconocido, no puede lograrse que las matemáticas descubran verdades cuyos elementos no les ha confiado. El hombre mejor dotado plantea mal el problema que no comprende. Si estos problemas pudieran ser reducidos correctamente a una ecuación, se tendría la esperanza de resolverlos. Pero en el estado de ignorancia en que nos encontramos, nos vemos fatalmente limitados a introducir numerosas constantes, a descuidar los términos y a aplicar hipótesis… La reducción a ecuación no es, tal vez, correcta del todo, pero nos consolamos porque conduce a una solución, por más que constituye una detención temporal del progreso de la ciencia el que tales soluciones se impongan durante años a personalidades de valía como una demostración científica. Muchos trabajos se realizan en este sentido, los cuales ocupan tiempo y conducen a teorías contradictorias destinadas al olvido».

V. REIMS – MUSEO LAPIDARIO.

Tímpano de una casa del siglo XII.

Esas famosas teorías que por tanto tiempo fueron invocadas y opuestas a las concepciones herméticas ven hoy en día su solidez fuertemente comprometida. Sabios sinceros —pertenecientes a la escuela creadora de esas mismas hipótesis consideradas como certidumbres— no les conceden sino un valor muy relativo. Su campo de acción se reduce paralelamente a la disminución de su poder de investigación. Es lo que expresa con esa franqueza reveladora del verdadero espíritu científico, Emile Picard en la Revue des Deux Mondes. «En cuanto a las teorías —escribe—, ya no se proponen dar una explicación causal de la realidad misma, sino sólo traducir ésta a imágenes o símbolos matemáticos. Se pide a esos instrumentos de trabajo que son las teorías que coordinen, al menos por un tiempo, los fenómenos conocidos y que prevean otros nuevos. Cuando su fecundidad queda agotada, se esfuerzan en hacerle experimentar las transformaciones que ha hecho necesarias el descubrimiento de hechos nuevos». Así, pues, contrariamente a la filosofía, que rebasa los hechos y asegura la orientación de las ideas y su conexión práctica, la teoría, concebida a posteriori y modificada según los resultados de la experiencia a medida que se efectúan nuevas adquisiciones, refleja siempre la incertidumbre de las cosas provisionales y da a la ciencia moderna el carácter de un perpetuo empirismo. Gran cantidad de hechos químicos seriamente observados resisten a la lógica y desafían todo razonamiento. «El ioduro cúprico, por ejemplo —dice J. Duclaux[43], se descompone espontáneamente en iodo y ioduro cuproso». Puesto que el iodo es un oxidante y las sales cuprosas son reductoras, esta descomposición es inexplicable. La formación de compuestos en extremo inestables, tales como el cloruro de nitrógeno, es asimismo inexplicable. Tampoco se comprende por qué el oro, que resiste a los ácidos y a los álcalis, incluso concentrados y calientes, se disuelve en una solución extendida y fría de cianuro de potasio; por qué el hidrógeno sulfurado es más volátil que el agua; por qué el cloruro de azufre, compuesto de dos elementos cada uno de los cuales se combina con el potasio con incandescencia, no actúa sobre ese metal.

Acabamos de hablar del fuego. Todavía no lo consideramos más que en su forma vulgar y no en su esencia espiritual, la cual se introduce en los cuerpos en el momento de su aparición en el plano físico. Lo que deseamos demostrar sin salirnos del ámbito alquímico es el error grave que domina toda la ciencia actual y le impide reconocer ese principio universal que anima la sustancia, pertenezca al reino que pertenezca. Sin embargo, se manifiesta en torno nuestro, ante nuestros ojos, ya sea por las propiedades nuevas que la materia herede de él, ya por los fenómenos que acompañen su desprendimiento. La luz —fuego rarificado y espiritualizado— posee las mismas virtudes y el mismo poder químico que el fuego elemental y grosero. Una experiencia dirigida hacia la realización sintética del ácido clorhídrico (ClH) a partir de sus compuestos lo demuestra de modo suficiente. Si se encierran en un frasco de vidrio volúmenes iguales de gas cloro y de hidrógeno, ambos gases conservarán su individualidad propia en tanto que la redoma que los contenga se mantenga en la oscuridad. Ya a la luz difusa, su combinación se efectúa poco a poco, pero si se expone el recipiente a los rayos solares directos, estalla con violencia.

Se nos objetará que el fuego, considerado como simple catalizador, no forma en absoluto parte integrante de la sustancia y que, en consecuencia, no se lo puede señalar en la expresión de las fórmulas químicas. El argumento es más falaz que verdadero, pues la misma experiencia lo invalida. He aquí un terrón de azúcar, cuya ecuación no incluye ningún equivalente del fuego. Si lo rompemos en la oscuridad, veremos que desprende una chispita azul. ¿De dónde proviene? ¿Dónde se halla encerrada sino en la textura cristalina de la sacarosa? Hemos hablado del agua. Pues bien, arrojemos a su superficie un fragmento de potasio: se inflama espontáneamente y arde con energía. ¿Dónde, pues, se escondía esta llama visible? Ya sea en el agua, en el aire o en el metal, ello importa poco; el hecho esencial es que existe potencialmente en el interior de uno u otro de esos cuerpos o quizá de todos. ¿Qué es el fósforo, portador de luz y generador de fuego? ¿Cómo transforman las noctilucas, las luciérnagas y los gusanos de luz una parte de su energía vital en luminosa? ¿Quién obliga a las sales de uranio, de cerio y de circonio a convertirse en fluorescentes cuando han estado sometidas a la acción de la luz solar? ¿Por qué misterioso sincronismo el platino-cianuro de bario brilla al contacto de los rayos Roentgen?

Y no se hable de la oxidación en el orden normal de los fenómenos ígneos, pues ello significaría hacer retroceder la cuestión en lugar de resolverla. La oxidación es una resultante y no una causa; es una combinación sometida a un principio activo, a un agente. Si ciertas oxidaciones enérgicas desprenden calor o fuego es, muy ciertamente, por la razón de que este fuego se hallaba primero en el seno del cuerpo en cuestión. El fluido eléctrico, silencioso, oscuro y frío, recorre su conductor metálico sin influenciarlo mayormente ni manifestar su paso a través de él, pero si va a dar con una resistencia, la energía se revela de inmediato con las cualidades y bajo el aspecto del fuego. Un filamento de lámpara se vuelve incandescente, el carbón de la cucúrbita se convierte en brasas, y el hilo metálico más refractario se funde en seguida. Entonces, ¿no es la electricidad un fuego verdadero, un fuego en potencia? ¿De dónde extrae su origen sino de la descomposición (pilas) o de la disgregación de los metales (dínamos), cuerpos eminentemente cargados del principio ígneo? Desprendamos una partícula de acero o de hierro mediante abrasión o por el choque contra un sílex, y veremos brillar la chispa así puesta en libertad. Es bastante conocido el encendedor neumático, basado en la propiedad que posee el aire atmosférico de inflamares por simple compresión. Los mismos líquidos son a menudo verdaderas reservas de fuego. Basta verter algunas gotas de ácido nítrico concentrado en la esencia de trementina para provocar su inflamación. En la categoría de las sales, citemos de memoria las fulminantes, la nitrocelulosa, el picrato de potasa, etc.

Sin multiplicar más los ejemplos, se advierte que resultaría pueril sostener que el fuego, por el hecho de que no podemos percibirlo directamente en la materia, no se halle, en realidad, en ella en estado latente. Los viejos alquimistas, que poseían de fuente tradicional más conocimientos de los que estamos dispuestos a reconocerles, aseguraban que el Sol es un astro frío y que sus rayos son oscuros[44]. Nada parece más paradójico ni más contrario a la apariencia y, sin embargo, nada es más verdadero. Algunos instantes de reflexión permiten convencerse de ello. Si el Sol fuera un globo de fuego, como se nos enseña, bastaría acercarse por poco que fuera para experimentar el efecto de un calor creciente. Y lo que sucede es justo lo contrario, pues las altas montañas permanecen coronadas de nieve pese a los ardores del verano. En las regiones elevadas de la atmósfera, cuando el astro pasa por el cenit, el globo de los aerostatos se cubre de escarcha y sus pasajeros padecen un frío muy vivo. Así, la experiencia demuestra que la temperatura desciende a medida que aumenta la altura. La misma luz se nos hace sensible cuando nos encontramos situados en el campo de su irradiación. En cuanto nos situamos fuera del haz radiante, su acción cesa para nuestros ojos. Es un hecho bien conocido que un observador que contempla el cielo desde el fondo de un pozo al mediodía ve el firmamento nocturno y constelado.

¿De dónde proceden, pues, el calor y la luz? Del simple choque de las vibraciones frías y oscuras contra las moléculas gaseosas de nuestra atmósfera. Y como la resistencia crece en razón directa de la densidad del medio, el calor y la luz son más fuertes en la superficie terrestre que en las grandes altitudes porque las capas de aire son, asimismo, más densas. Tal es, al menos, la explicación física del fenómeno. En realidad, y según la teoría hermética, la oposición al movimiento vibratorio y la reacción no son sino las causas primeras de un efecto que se traduce por la liberación de los átomos luminosos e ígneos del aire atmosférico. Bajo la acción del bombardeo vibratorio, el espíritu, liberado del cuerpo, se reviste para nuestros sentidos de las cualidades físicas características de su fase activa: luminosidad, brillo y calor.

Así, el único reproche que se puede dirigir a la ciencia química es el de no tener en cuenta el agente ígneo, principio espiritual y base de la energética, bajo cuya influencia se operan todas las transformaciones materiales. La exclusión sistemática de este espíritu, voluntad superior y dinamismo escondido de las cosas, es lo que priva a la química moderna del carácter filosófico que posee la antigua alquimia. «Usted cree —escribe Henri Hélier a L. Olivier[45]— en la fecundidad indefinida de la experiencia. Sin duda, pero siempre la experimentación se ha dejado llevar por una idea preconcebida, por una filosofía. Idea a menudo casi absurda en apariencia, filosofía en ocasiones extraña y desconcertante en sus signos. “Si yo contara cómo he hecho mis descubrimientos, decía Faraday, me tomaríais por un imbécil.” Todos los grandes químicos han tenido así ideas en la cabeza que se han guardado muy mucho de darlas a conocer… De sus trabajos hemos extraído nuestros métodos y teorías actuales, los cuales constituyen el más precioso resultado de aquéllos, pero no fueron su origen».

«El alambique, con sus aires graves y reposados —dice un filósofo anónimo[46]—, ha conseguido en química una gran clientela. Tratad de fiaros de él; es un depositario infiel y un usurero. Le confiáis un objeto por completo sano, dotado de propiedades naturales indiscutibles, con una forma que constituye su existencia, y os lo vuelve informe, en polvo o en gas, y tiene la pretensión de devolvéroslo todo cuando se lo ha quedado todo, menos el peso, que no es nada puesto que procede de una causa independiente del cuerpo mismo. Y el sindicato de los sabios ¡sanciona esta horrible usura! Le dais vino y os devuelve tanino, alcohol y agua a peso igual. ¿Qué falta? El gusto, es decir, la única cosa que hace que sea vino, y así con todo. Puesto que habéis obtenido tres cosas del vino, señores químicos, decís que el vino está compuesto de esas tres cosas. Recomponedlo, pues, o yo os diré que son tres cosas las que se obtienen del vino. Podéis deshacer lo que habéis hecho, pero jamás reharéis lo que habéis deshecho en la Naturaleza. Los cuerpos sólo se os resisten en la proporción en que están combinados con más fuerza, y llamáis cuerpos simples a todos aquéllos que se os resisten: ¡vanidad!

»Me gusta el microscopio porque se contenta con mostrarnos las cosas tal como son, extendiendo simplemente nuestra percepción; así, son los sabios, pues, los que le prestan opiniones. Pero cuando, sumergidos en los últimos detalles, esos señores colocan bajo el microscopio el grano más pequeño o la gotita más insignificante, el instrumento guasón parece decirles, al tiempo que les muestra animales vivos: ¡Analizadme éstos! ¿Qué es, pues, lo que lo analiza? ¡Vanidad, vanidad!

»Finalmente, cuando un sabio doctor hunde el bisturí en un cadáver para buscar en él las causas de la enfermedad que ha hecho una víctima, con su ayuda no encuentra más que resultados, pues la causa de la muerte está en la de la vida, y la verdadera medicina, la que practicó naturalmente Cristo y que renace científicamente con la homeopatía, la medicina de los semejantes, se estudia en el individuo vivo. Pero cuando se trata de la vida, como nada hay que se parezca menos a un vivo que un muerto, la anatomía es la más triste de las vanidades.

»Así, pues, ¿son todos los instrumentos causa de error? Lejos de ello, pero indican la verdad en un límite tan restringido que su verdad no es más que una vanidad, con lo que resulta imposible atribuirles una verdad absoluta. Es lo que yo llamo la imposibilidad de lo real, y en ello me baso para afirmar la posibilidad de lo maravilloso».

Positiva en sus hechos, la química se mantiene negativa en su espíritu, y es precisamente eso lo que la diferencia de la ciencia hermética, cuyo ámbito comprende, sobre todo, el estudio de las causas eficientes, de sus influencias, de las modalidades que afectan según los medios y las condiciones. Este estudio, exclusivamente filosófico, permite al hombre penetrar el misterio de los hechos, comprender su extensión e identificar, en fin, a la inteligencia suprema, alma del Universo, Luz, Dios. Así, la alquimia, remontándose de lo concreto a lo abstracto, del positivismo material al espiritualismo puro, ensancha el campo de los conocimientos humanos, de las posibilidades de acción, y realiza la unión de Dios y de la Naturaleza, de la Creación y del Creador, de la Ciencia y de la Religión.

No se vea en esta discusión ninguna crítica injusta o tendenciosa dirigida contra los químicos. Respetamos a todas las personas laboriosas a cualquier condición que pertenezcan, y profesamos personalmente la más profunda admiración por los grandes sabios cuyos descubrimientos han enriquecido de manera tan magnífica la ciencia actual. Pero lo que los hombres de buena fe lamentarán con nosotros no son tanto las divergencias de opinión libremente expresadas, como las enfadosas intenciones de un sectarismo estrecho que siembra la discordia entre los partidarios de una y otra doctrina. La vida es demasiado breve y el tiempo demasiado precioso para malgastarlos en vanas polémicas, y no es honrarse demasiado despreciar el saber de otro. Poco importa, por añadidura, que tantos investigadores se pierdan si son sinceros y si su mismo error los conduce a útiles descubrimientos. Errare humanum est, dice el viejo adagio, y la ilusión se apodera a menudo de la diadema de la verdad. Aquéllos que perseveran a pesar de la falta de éxito tienen, pues, derecho a toda nuestra simpatía. Por desgracia, el espíritu científico es una cualidad rara en el hombre de ciencia, y hallamos este defecto en el origen de las luchas que señalamos. De que una verdad no esté demostrada ni sea demostrable con ayuda de los medios de que dispone la ciencia, no puede inferirse que no lo sea jamás. «Le mot impossible n’est pas français», decía Arago; y nosotros añadimos que esa palabra es contraria al verdadero espíritu científico. Calificar una cosa de imposible porque su posibilidad actual resulte dudosa evidencia falta de confianza en el porvenir y es renegar del progreso. Lémery[47] no comete una imprudencia grave cuando se atreve a escribir, a propósito del alkaest o disolvente universal: «En cuanto a mí, lo creo imaginario puesto que no lo conozco». Nuestro químico, como se convendrá en ello, estimaba en gran manera el valor y la extensión de sus conocimientos. Harrys, cerebro refractario al pensamiento hermético, definía así la alquimia, sin haber querido estudiarla jamás: Ars sine artre, cujus principium est mentiri, medium laborare et finis mendicare[48].

Al lado de estos sabios encerrados en su torre de marfil, al lado de estos hombres de mérito indiscutible, cierto, pero esclavos de prejuicios tenaces, otros no dudaron en absoluto en otorgar derecho de ciudadanía a la vieja ciencia. Spinoza y Leibniz creían en la piedra filosofal y en la crisopeya. Pascal llegó a la certidumbre de ella[49]. Más cerca de nosotros, algunos espíritus elevados, entre otros Sir Humphrey Davy, pensaban que las investigaciones herméticas podían conducir a resultados insospechados. Jean-Baptiste Dumas, en sus Leçons sur la Philosophie chimique se expresa en estos términos: «¿Nos estaría permitido admitir cuerpos simples isómeros? Esta pregunta toca de cerca la transmutación de los metales. Resuelta afirmativamente, daría oportunidades de éxito a la búsqueda de la piedra filosofal… Es preciso, pues, consultar a la experiencia, y la experiencia, hay que decirlo, no se halla hasta el momento en absoluto en oposición con la posibilidad de la transmutación de los cuerpos simples… Se opone, incluso, a que se rechace esta idea como un absurdo demostrado por el actual estado de nuestros conocimientos». François-Vincent Raspail era un químico convencido, y las obras de los filósofos clásicos ocupaban un lugar preponderante entre sus demás libros. Ernest Bosc[50] cuenta que Auguste Cahours, miembro de la Academia Francesa de las Ciencias, le había revelado que «su venerado maestro Chevreul profesaba la mayor estima por nuestros viejos alquimistas, y también su rica biblioteca encerraba casi todas las obras importantes de los filósofos herméticos[51]. Parecería, incluso, que el decano de los estudiantes de Francia, como Chevreul se titulaba a sí mismo, había aprendido mucho de esos viejos mamotretos, y que les debía una parte de sus hermosos descubrimientos. El ilustre Chevreul, en efecto, sabía leer entre líneas muchos datos que habían pasado inadvertidos antes de él». Uno de los maestros más célebres de la ciencia química, Marcellin Berthelot, no se contentó, ni mucho menos, con adoptar la opinión de la Escuela. Contrariamente a la mayoría de sus colegas, que hablan audazmente de la alquimia sin conocerla, consagró más de veinte años al paciente estudio de los textos originales, griegos y árabes. Y de ese largo comercio con los maestros antiguos, nació en él aquella convicción de que «los principios herméticos, en su conjunto, son tan sostenibles como las mejores teorías modernas». De no ser por la promesa que les hicimos, podríamos añadir a esos sabios los nombres de ciertas eminencias científicas, por entero conquistadas para el arte de Hermes, pero cuya situación misma les obliga a practicarlo tan sólo en secreto.

En nuestros días, y aunque la unidad de la sustancia —base de la doctrina enseñada desde la Antigüedad por todos los alquimistas— sea admitida y oficialmente consagrada, no parece, sin embargo, que la idea de la transmutación haya seguido el mismo progreso. El hecho resulta tanto más sorprendente cuanto que no cabría admitir la una sin considerar la posibilidad de la otra. Por otra parte, en vista de la gran antigüedad de la tesis hermética, podría pensarse con cierta razón que en el curso de los siglos ha podido hallarse confirmada por la experiencia. Es verdad que los sabios hacen, por lo general, poco caso de los argumentos de este orden, y que los testimonios más dignos de fe y mejor fundamentados les parecen sospechosos, ya sea porque los ignoran o porque prefieren desinteresarse de ellos. A fin de que no se nos acuse lo más mínimo de atribuirles alguna intención malévola al desnaturalizar su pensamiento, y para permitir al lector que juzgue con toda libertad, someteremos a su apreciación las opiniones de sabios y filósofos modernos sobre el tema que nos ocupa. Jean Finot[52], habiendo hecho un llamamiento a los hombres competentes, les propuso la pregunta siguiente: En el estado actual de la ciencia, la transmutación metálica es posible o realizable. ¿Puede ser considerada, incluso, como realizada según nuestros conocimientos? He aquí las respuestas que recibió:

Doctor Max Nordeau: «Permítame que me abstenga de toda discusión acerca de la transmutación de la materia. Adopto el dogma (es uno de ellos) de la unidad de aquélla, la hipótesis de la evolución de los elementos químicos de peso atómico más ligero a más pesado, e incluso la teoría —imprudentemente llamada ley— de la periodicidad de Mendeléiev. No niego la posibilidad teórica de rehacer artificialmente, con métodos de laboratorio, una parte de esa evolución, producida naturalmente en miles de millones o billones de años por las fuerzas cósmicas, y transformar en oro metales más ligeros. Pero no creo que nuestro siglo sea testigo de la realización del sueño de los alquimistas».

Henri Poincaré: «La ciencia no puede y no debe decir ¡jamás! Tal vez un día se descubra el principio de fabricar oro, pero, por el momento, el problema no parece resuelto».

Madame M. Curie: «Si es verdad que han sido observadas transformaciones atómicas espontáneas con los cuerpos radiactivos (producción de helio por esos cuerpos que usted señala, lo cual es perfectamente exacto), se puede, por otra parte, asegurar que ninguna transformación de cuerpo simple ha sido aún obtenida por el esfuerzo de los hombres y gracias a dispositivos imaginados por ellos. Es, pues, del todo inútil, hoy, considerar las consecuencias posibles de la fabricación del oro».

Gustave Le Bon: «Es posible que se transforme acero en oro como se transforma, según dice, el uranio en radio y en helio, pero esas transformaciones no afectan más que a milmillonésimas de miligramos, y entonces sería mucho más económico obtener oro del mar, que contiene toneladas de él».

Diez años después, una revista de divulgación científica[53] realizó la misma encuesta y publicó las opiniones siguientes:

Charles Richet, profesor de la Facultad de Medicina de París, miembro del Instituto de Francia y premio Nobel: «Confieso que carezco de opinión acerca de este asunto».

Urbain y Jules Perrin: «De no producirse una revolución en el arte de explotar las fuerzas naturales, el oro sintético —si no es una quimera—, no valdrá la pena de ser explotado industrialmente».

Charles Moureu: «La fabricación del oro no es una hipótesis absurda. Es casi la única afirmación que puede emitir un verdadero sabio… Un sabio no afirma nada “a priori…” La transmutación es un hecho que comprobamos todos los días».

A este pensamiento tan audazmente expresado, elaborado por un cerebro intrépido, dotado del más noble espíritu científico y de un sentido profundo de la verdad, opondremos otro de calidad muy distinta. Se trata de la apreciación de Henry Le Chatelier, miembro del Instituto de Francia, profesor de química de la Facultad de Ciencias de París: «Me niego en absoluto —escribe el ilustre maestro— a toda entrevista sobre el tema del oro sintético. Considero que ello debe de derivar de alguna tentativa de estafa, como los famosos diamante Lemoine».

En verdad que no se podría testimoniar con menos palabras y amenidad tanto desprecio por los viejos adeptos, maestros venerados de los alquimistas actuales. Para nuestro autor, que sin duda jamás ha abierto un libro hermético, transmutación es sinónimo de charlatanismo. Discípulo de esos grandes desaparecidos, parece bastante natural que debamos heredar su molesta reputación. Nada importa. En ello reside nuestra gloria, la única, por otra parte, que se digna concedernos cuando halla la oportunidad la ignorancia diplomada, orgullosa de sus baratijas: cruces, sellos, palmas y pergaminos. Pero dejemos al asno llevar con gravedad sus reliquias y volvamos a nuestro tema.

Las respuestas que se acaban de leer —excepto la de Charles Moureu— son semejantes en cuanto al fondo. Todas proceden de una misma fuente; el espíritu académico las ha dictado. Nuestros sabios aceptan la posibilidad teórica de la transmutación, pero se niegan a creer en su realidad material. Niegan después de haber afirmado, lo que constituye un medio cómodo de quedar a la expectativa y de no comprometerse ni salirse del ámbito de las relatividades.

¿Podemos hablar de transformaciones atómicas que afectan a algunas moléculas de sustancia? ¿Cómo reconocerles un valor absoluto si sólo se las puede controlar indirectamente por caminos apartados? ¿Se trata de una simple concesión que los modernos hacen a los antiguos? Pero nosotros nunca hemos oído decir que la ciencia hermética haya pedido limosna. La conocemos bastante rica de observaciones, bastante provista de hechos positivos como para no verse reducida a la mendicidad Por otra parte, la idea teórica que nuestros químicos sostienen hoy pertenece, sin discusión, a los alquimistas. Se trata de su bien propio, y nadie sería capaz de rehusarles el beneficio de una anterioridad reconocida de quince siglos. Esos hombres han sido los primeros en demostrar la realización efectiva, nacida de la unidad de sustancia, base invulnerable de su filosofía. Por añadidura, nos preguntamos por qué la ciencia actual dotada de medios múltiples y poderosos y de métodos rigurosos servidos por unos instrumentos precisos y perfeccionados ha empleado tanto tiempo para reconocer la veracidad del principio hermético. A partir de este momento, nos consideramos con derecho a concluir que los viejos alquimistas, con la ayuda de procedimientos muy simples, habían descubierto, no obstante, de forma experimental la prueba formal capaz de imponer como una verdad absoluta el concepto de la transmutación metálica. Nuestros predecesores no fueron ni insensatos ni impostores, y la idea madre que guio sus trabajos, la misma que se infiltra en las esferas científicas de nuestra época, es extraña a los principios hipotéticos cuyas fluctuaciones y vicisitudes ignora.

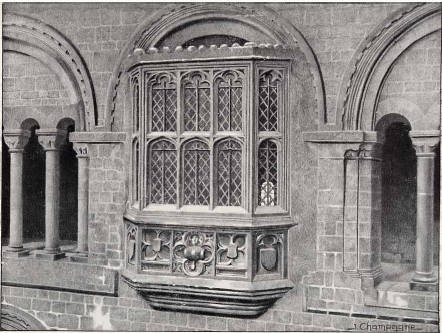

VI. LONDRES – IGLESIA SAINT BARTHELEMY – TRIFORUM.

La gran Ventana del Prior Bolton.

Aseguramos, pues, sin tomar partido, que los grandes sabios cuyas opiniones hemos reproducido se equivocan cuando niegan el resultado lucrativo de la transmutación. Se engañan acerca de la constitución y las cualidades profundas de la materia, aunque piensen haber sondeado todos sus misterios. Mas, ¡ay!, la complejidad de sus teorías, el amasijo de palabras creadas para explicar lo inexplicable y, sobre todo, la influencia perniciosa de una educación materialista los empujan a investigar muy lejos de aquello que está a su alcance. Matemáticos en su mayoría, pierden en simplicidad y en buen sentido lo que ganan en lógica humana y en rigor numeral. Sueñan con aprisionar la Naturaleza en una fórmula y con reducir la vida a una ecuación. Así, por desviaciones sucesivas, llegan inconscientemente a alejarse tanto de la verdad simple, que justifican la dura palabra del Evangelio: «¡Tienen ojos para no ver y sentido para no comprender!»

¿Sería posible llevar a esos hombres a una concepción menos complicada de las cosas, guiar a esos extraviados hacia la luz del espiritualismo que les falta? Vamos a intentarlo y digamos, de buen principio, dirigiéndonos a aquéllos que deseen seguirnos, que no se estudia la naturaleza viva fuera de su actividad. El análisis de la molécula y del átomo no enseña nada, pues es incapaz de resolver el problema más elevado que un sabio pueda plantearse: ¿cuál es la esencia de ese dinamismo invisible y misterioso que anima la sustancia? En efecto, ¿qué sabemos de la vida sino que encontramos su consecuencia física en el fenómeno del movimiento? Sin embargo, todo es vida y movimiento aquí abajo. La actividad vital, muy aparente entre los animales y los vegetales, no lo es mucho menos en el reino mineral, aunque exija del observador una atención más aguda. Los metales, en efecto, son cuerpos vivos y sensibles, de lo que son testigos el termómetro y mercurio, las sales de plata, los fluoruros, etc. ¿Qué es la dilatación y la contracción sino dos efectos del dinamismo metálico, dos manifestaciones de la vida mineral? Sin embargo, no le basta al filósofo comprobar tan sólo el alargamiento de una barra de hierro sometida al calor, sino que todavía le es preciso investigar qué voluntad oculta obliga al metal a dilatarse. Se sabe que éste, bajo la impresión de las radiaciones calóricas, abre sus poros, distiende sus moléculas y aumenta de superficie y de volumen. En cierto modo, se expande, como lo hacemos nosotros, bajo la acción de los benéficos efluvios solares. No se puede negar, pues, que semejante reacción tenga una causa profunda inmaterial, pues no sabríamos explicar, sin ese impulso, qué fuerza obligaría a las partículas cristalinas a abandonar su aparente inercia. Esta voluntad metálica, el alma misma del metal, queda claramente puesta en evidencia en uno de los hermosos experimentos hechos por Ch.-Ed. Guillaume. Una barra de acero calibrado es sometida a una tracción continua y progresiva cuya potencia se registra con ayuda del dinamógrafo. Cuando la barra va a ceder, manifiesta un estrangulamiento cuyo lugar exacto se fija. Se detiene la extensión y la barra vuelve a sus dimensiones primitivas. Luego, se reanuda el experimento. Esta vez, el estrangulamiento se produce en un punto distinto del primero. Prosiguiendo la misma técnica, se advierte que todos los puntos han sido experimentados sucesivamente y que han ido cediendo, uno tras otro, a la misma tracción. Pero si se calibra una última vez la barra de acero, reanudando el experimento por el principio, se advierte que es preciso emplear una fuerza muy superior a la primera para provocar la aparición de los síntomas de ruptura. Ch.-Ed. Guillaume concluye de esos ensayos, con mucha razón, que el metal se ha comportado como lo hubiera hecho un cuerpo orgánico: ha reforzado sucesivamente todas sus partes débiles y aumentado a propósito su coherencia para mejor defender su integridad amenazada. Una enseñanza análoga se desprende del estudio de los compuestos salinos cristalizados. Si se quiebra la arista de un cristal cualquiera y se lo sumerge, así mutilado, en el agua madre que lo produjo no sólo se lo ve reparar de inmediato su herida, sino incluso acrecentarse con una velocidad mayor que la de los cristales intactos que han permanecido en la misma solución. Descubrimos aun una prueba evidente de la vitalidad metálica en el hecho de que, en América, los raíles de las vías férreas muestren, sin razón aparente, los efectos de una singular evolución. En ninguna parte son más frecuentes los descarrilamientos ni más inexplicables las catástrofes. Los ingenieros encargados de estudiar la causa de estas múltiples rupturas la atribuyen al «envejecimiento prematuro» del acero. Bajo la influencia probable de condiciones climáticas especiales, el metal envejece rápidamente, desde muy pronto, pierde su elasticidad, su maleabilidad y su resistencia, y la tenacidad y la cohesión parecen disminuidas hasta el punto de volverlo seco y quebradizo. Esta degeneración metálica, por otra parte, no se limita tan sólo a los raíles, sino que extiende sus estragos a las placas de blindaje de los navíos acorazados, las cuales quedan fuera de servicio, por lo general tras algunos meses de uso. Al ensayarlas, se sorprenden de verlas quebrarse en muchos fragmentos con el choque de una simple granada rompedora. El debilitamiento de la energía vital, fase normal y característica de decrepitud, de senilidad del metal, es un claro signo precursor de su muerte próxima. Pero puesto que la muerte, corolario de la vida, es la consecuencia directa del nacimiento, de ello se sigue que los metales y minerales manifiestan su sumisión a la ley de predestinación que rige a todos los seres creados. Nacer, vivir, morir o transformarse son los tres estadios de un período único que abarca toda la actividad física. Y como esta actividad tiene por función esencial renovarse, continuar reproduciéndose por generación, llegamos a la conclusión de que los metales llevan en sí, al igual que los animales y los vegetales, la facultad de multiplicar su especie.

Tal es la verdad analógica que la alquimia se esforzó en practicar, y tal es, asimismo, la idea hermética que nos ha parecido necesario poner primero de relieve. Así, la filosofía enseña y la experiencia demuestra que los metales, gracias a su propia simiente, pueden ser reproducidos y desarrollados en cantidad. Eso es, por otra parte, lo que la palabra de Dios nos revela en el Génesis, cuando el Creador transmite una parcela de su actividad a las criaturas salidas de su misma sustancia, pues el mandato divino creced y multiplicaos no se aplica sólo al hombre, sino que está dirigido al conjunto de los seres vivos extendidos por la Naturaleza entera.