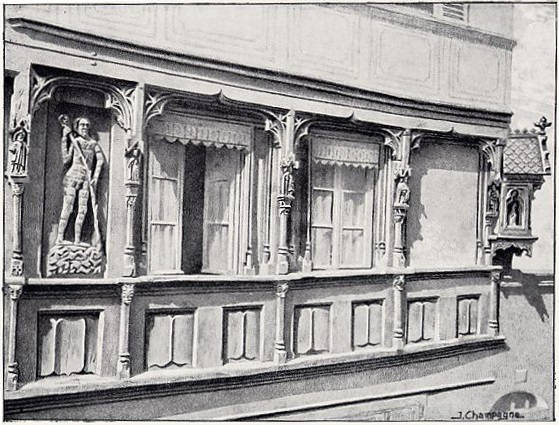

Pintoresca subprefectura del Puy-de-Dome, Thiers posee un notable y elegantísimo espécimen de arquitectura civil del siglo XV. Se trata de la casa llamada del Homme des Bois, construcción de bovedilla reducida hoy a sólo el primer piso, pero cuya conservación sorprendente convierte en preciosa a los ojos de los aficionados al arte, como a los amantes de la Edad Media francesa.

Se abren a la fachada cuatro vanos de arcos en ajimez con nervaduras fileteadas y en rediente. Están separados entre sí por columnillas adosadas con capiteles compuestos por máscaras grotescas tocadas con gorro de orejas largas, y soportan otras tantas figurillas resguardadas bajo ligeros doseletes, delicados y calados. A los vanos superiores corresponden, como basamento, paneles ornados con pergaminos, pero los pilares achaflanados que los bordean como prolongación de las columnillas muestran fauces devoradoras de dragones a guisa de capiteles.

XX. Thiers (Puy-de-Dôme). CASA DEL HOMBRE DE LOS BOSQUES (SIGLO XV)

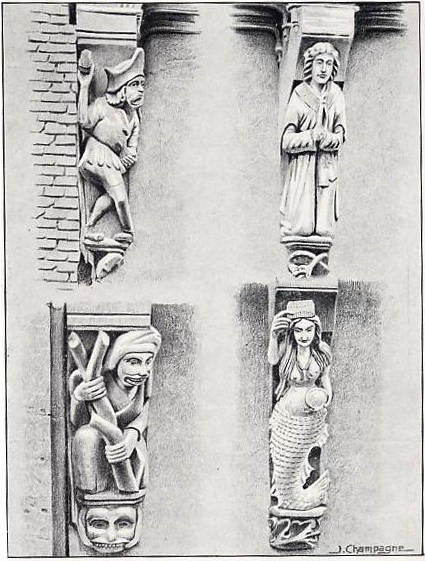

El tema principal, que sirve de enseña a la vieja mansión, es un personaje análogo al que hemos visto, manejando un tronco de árbol, en el poste de serbal de la casa de Lisieux. Esculpido en el mismo lugar y casi con los mismos gestos, parece entroncarse con la misma tradición. Nada se sabe de él, sino que cumple su quinto centenario y que generaciones de habitantes de Thiers lo han visto siempre, desde su edificación, adosado al panel de su vieja vivienda. Este bajo relieve en madera, de talla amplia, pero bastante rudimentaria, de dibujo ingenuo, del que la edad y las intemperies acusan su carácter contradictorio, representa a un hombre de elevada estatura, hirsuto, vestido con pieles cosidas transversalmente con el pelo hacia afuera. Con la cabeza desnuda, sonríe enigmático, algo distante, y se apoya en un largo bastón terminado, en su extremidad superior, por un rostro de anciana encapuchada y muy fea. Los pies, desnudos también, se apoyan en una masa formada por sinuosidades rudas cuya grosería de ejecución apenas permite identificarlas. Tal es el hombre de los bosques, al que un cronista local llama la esfinge de Thiers. «Los bitordos no se inquietan —escribe— por sus orígenes, ni por su gesto ni por su silencio. No saben de él más que una cosa, y es el nombre que lleva en su memoria, el nombre salvaje y sin gracia del que se sirven para hablar de él y que perpetúa su recuerdo a través de las edades. Los extranjeros y los turistas son más simpáticos y más curiosos. Se detienen ante él como ante un objeto precioso. Detallan a placer los rasgos de su fisonomía y de su anatomía. Intuyen una historia llena de interés local y, acaso, de interés general. Interrogan a sus guías, pero esos guías resultan tan ignorantes y casi tan mudos como los bitordos guardianes de ese solitario. Y éste se venga con la ignorancia de unos y otros y con la estupidez de los demás conservando su secreto».

Se ha planteado la pregunta de si esta imagen no representa a san Cristóbal, considerando la de un Niño Jesús que habría ocupado el panel opuesto y vacío de la fachada. Pero aparte de que nadie conserva el menor recuerdo sobre el tema que antaño disimulara la chapuza de la derecha —suponiendo que haya llegado a existir—, habría que admitir que el zócalo que soporta a nuestro eremita figura las olas. Nada menos seguro que esta hipótesis. Pues, ¿cómo explicar, en efecto, su milagrosa permanencia sobre las aguas, y sobre unas aguas cuya superficie sería convexa? Por otro lado, la sola ausencia de Jesús a espaldas del coloso justifica la exclusión de un parecido posible con san Cristóbal. Incluso suponiendo que pudiera encarnar a Ofero —primera personalidad del gigante cristiano antes de su conversión—, no sería posible encontrar ninguna razón satisfactoria de la vestidura simiesca que imprime a nuestra estatua su carácter particular. Y si la leyenda asegura que el transportador de Jesús tuvo que arrancar un árbol a fin de luchar contra la violencia dela corriente y la inexplicable pesadez de su divina carga, no señala en absoluto que ese árbol llevara una efigie, una marca distintiva cualquiera. Pero nosotros conocemos demasiado la elevada conciencia y la escrupulosa fidelidad que ponían a contribución los «imagineros» medievales para la traducción de sus temas, para aceptar una suposición de tan escaso fundamento.

El hombre de los bosques, resultado de una voluntad clara y reflexiva, expresa necesariamente una idea precisa y fuerte. Se convendrá en que no puede haber sido realizado y colocado allí sin objeto y que, según este espíritu, el afán decorativo parece no intervenir sino a título secundario. Según nuestra opinión, lo que se ha querido afirmar, lo que el bajo relieve de Thiers indica con claridad, es que designa la vivienda de un alquimista desconocido. Sella la antigua morada filosofal y revela su misterio. Su individualidad hermética indiscutible se completa y acentúa aun al contacto de las otras figurillas que la acompañan y que, si carecen de la envergadura y la energía expresiva del tema principal, esos pequeños actores de la Gran Obra no por ello dejan de ser más instructivos. Hasta tal punto, que se tropezaría con la mayor dificultad para resolver el enigma si se omitiera comparar entre ellos a esos personajes simbólicos. En cuanto al sentido propio del hombre de los bosques, se concentra, sobre todo, en la cabeza de matrona con que termina su cetro rústico. Rostro de dueña con el cráneo envuelto en un capuchón, tal aparece aquí, en su forma plástica, la versión de nuestra madre loca. Así designaba el pueblo —en el tiempo de las parodias alegres de la fiesta del Asno— a los altos dignatarios y maestres de ciertas instituciones secretas. La Infantería dijonesa o Cofradía de la Madre loca no es otra que la ciencia hermética misma, considerada en toda la extensión de su enseñanza. Y como esta ciencia confiere a quien la abraza y la cultiva la sabiduría integral, resulta de ello que el gran loco esculpido en la fachada de Thiers es, en realidad, un sabio, pues se apoya en la Sapiencia, árbol seco y cetro de la madre loca. Este hombre simple, de cabellos abundantes y mal peinados, con barba inculta, este hombre de la naturaleza al que sus conocimientos tradicionales empujan a menospreciar la vanidosa frivolidad de los pobres locos que se creen sabios, domina desde lo alto a los otros hombres como domina el montón de piedras que pisotea[211]. Él es el iluminado porque ha recibido la luz, la iluminación espiritual. Tras una máscara de serenidad indiferente, conserva su mutismo y coloca su secreto al abrigo de las vanas curiosidades, de la actividad estéril de los histriones de la comedia humana. Es él, ese silencioso, quien representa para nosotros el miste antiguo (del griego Μυστης, jefe de los iniciados)[212], encarnación griega de la ciencia mística o misteriosa (μυστηριον), dogma secreto, esoterismo.

Pero al lado de su función esotérica, que nos muestra lo que debe ser el alquimista, sabio de espíritu simple y escrutador atento de la Naturaleza, a la que tratará siempre de imitar como el mono imita al hombre[213], el hombre de los bosques revela otra. Y ésta completa aquélla. Pues el loco, emblema humanizado de los hijos de Hermes, evoca aún el mercurio mismo, única y propia materia de los sabios. Es ese artifex in opere del que habla el himno de la Iglesia cristiana, ese artesano escondido en el centro de la obra, capaz de hacerlo todo con la ayuda exterior del alquimista. Es él, pues, el dueño absoluto de la Obra, el trabajador oscuro y jamás ocioso, el agente secreto y el fiel o leal servidor del filósofo. Y es esta incesante colaboración de la previsión humana y de la actividad natural, esta dualidad del esfuerzo combinado y dirigido hacia una misma meta, lo que expresa el gran símbolo de Thiers. En cuanto al medio por el cual el mercurio filosófico se da a conocer y puede ser identificado, vamos ahora a descubrirlo.

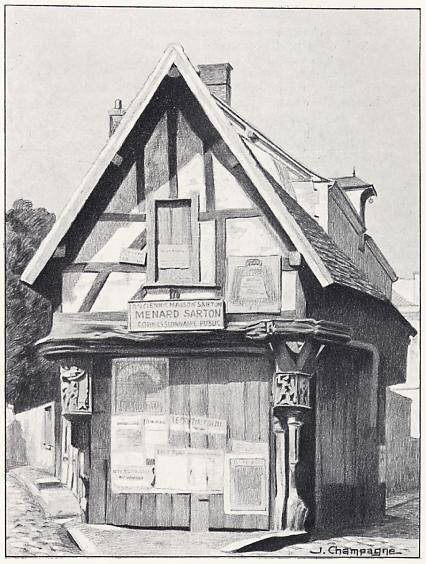

XXI. THIERS (Puy-de-Dôme).

El Hombre de los Bosques

En un viejo almanaque que, con las Clavículas de Salomón y los Secretos del Gran Alberto, constituía antaño lo más obvio de la impedimenta científica de los mercachifles[214], se encuentra, entre las láminas que ilustran el texto, un singular grabado en madera. Representa un esqueleto rodeado de imágenes destinadas a marcar las correspondencias planetarias «con las de las partes del cuerpo que las afectan y dominan». Pues mientras el Sol nos ofrece, con este propósito, su faz radiante, y la Luna, su perfil engastado del creciente, Mercurio aparece bajo el aspecto de un loco de corte. Se le ve tocado con un capuz de peregrino con orejas puntiagudas —como los capiteles que hemos señalado en la base de las figurillas— y sosteniendo un caduceo a guisa de cetro de bufón. A fin de que no haya lugar a interpretaciones erróneas, el artista se ha tomado el trabajo de escribir el nombre de cada planta bajo su propio signo. Se trata, pues, de una verdadera fórmula simbólica utilizada en la Edad Media para la traducción esotérica del Mercurio celeste y del azogue de los sabios. Por lo demás, basta con recordar que la palabra francesa fou (loco; antes se decía fol) procede del latín follis, soplillo para el fuego, para evocar la idea del soplador, epíteto despectivo dado a los espagiristas medievales. Incluso más tarde, en el siglo XVII, no es raro encontrar, en las caricaturas de los émulos de Jacques Callot, algunos grotescos ejecutados con el espíritu simbólico cuyas manifestaciones filosofales estudiamos nosotros. Conservamos el recuerdo de cierto dibujo que representaba a un bufón sentado con las piernas cruzadas en X y disimulando tras su espalda un fuelle voluminoso. No cabría mostrarse sorprendido, pues, de que las sabandijas de la corte muchas de las cuales se han hecho célebres, tuvieran un origen hermético. Su atavío abigarrado, sus extraños perifollos —llevaban a la cintura una vejiga que llamaban linterna—, sus brincos y sus mixtificaciones lo prueban, así como ese raro privilegio, que los emparejaba con los filósofos, de decir, impunemente, atrevidas verdades. Por fin, el mercurio, llamado loco de la Gran Obra a causa de su inconstancia y volatilidad, ve confirmado su significado en la primera lámina del tarot, llamada el loco o el alquimista[215].

Por añadidura, el cetro de los locos, que es positivamente un sonajero (κροταλον)[216], objeto de entretenimiento de niños pequeños y juguete de la primera edad, no difiere del caduceo. Los dos atributos ofrecen una evidente analogía entre sí aunque el cetro del bufón exprese, además, esa simplicidad innata que poseen los niños y que la ciencia exige a los sabios. Uno y otro son imágenes semejantes. Momos y Hermes llevan el mismo instrumento, signo revelador del mercurio. Trazad un círculo en el extremo superior de una vertical, añadid al círculo dos cuernos y obtendréis el gráfico secreto utilizado por los alquimistas medievales para designar su materia mercurial[217]. Pues bien, este esquema, que reproduce bastante fielmente el cetro del bufón y el caduceo, era conocido en la Antigüedad; se ha descubierto grabado en una estela púnica en Lilibeo[218]. En resumidas cuentas, el cetro de bufón parece tratarse de un caduceo, de esoterismo más transparente que la vara de las serpientes rematada o no con el pétalo alado. Su nombre en francés, marotte, diminutivo de mérotte, madrecita, según algunos o de María, la madre universal, según otros, subraya la naturaleza femenina y la virtud generadora del mercurio hermético, madre y nodriza de nuestro rey.

Menos evocador es el caduceo, que conserva, en lengua griega, el sentido de anunciador. Las palabras κηρυκειον y κηρυκιον, caduceo, designan ambas al heraldo o pregonero. Por sí sola, su primitiva común, κηρυξ, el gallo (porque esta ave anuncia el comienzo del día y de la luz, la aurora) expresa una de las cualidades del azogue secreto. Es la razón por la cual el gallo, heraldo del Sol, estaba consagrado al dios Mercurio y figura en nuestros campanarios. Si nada, en el bajo relieve de Thiers, recuerda esa ave, no puede negarse, sin embargo, que esté oculto tras el vocablo del caduceo, que nuestro heraldo sostiene con las dos manos. Pues el bastón o cetro que llevaban los oficiales de heráldica se llamaba caduceo como lavara de Hermes. Se sabe, además, que entraba en las atribuciones de los heraldos el elevar, en signo de victoria o de acontecimiento feliz, especies de monumentos conmemorativos llamados en Francia Monts-joie. Se trataba de simples montículos o amontonamientos de piedras, de monts de joie (montes de alegría). El hombre de los bosques se nos aparece, pues, a la vez, como el representante del mercurio, o loco de naturaleza, y el heraldo místico, obrero maravilloso al que su obra maestra eleva sobre el montículo en cuestión, signo revelador de su victoria material. Y si este rey de armas, este triunfador, prefiere a la opulenta dalmática de los heraldos su túnica de fauno, es con objeto de mostrar a los demás el camino recto que ha tomado él mismo, la prudente simplicidad que ha sabido observar, la indiferencia que manifiesta con respecto a los bienes terrestres y a la gloria mundana.

Junto a un tema de tan gran envergadura, los personajillos que lo acompañan desempeñan un papel muy borroso, pero se cometería un error si se menospreciara su estudio. Ningún detalle es superfluo en iconografía hermética, y estos humildes depositarios de arcanos, modestas imágenes del pensamiento ancestral, merecen ser interrogados y examinados con cuidado. Menos con un fin decorativo que con la caritativa intención de iluminar a quienes les testimoniaran interés, han sido colocados allí. En lo que a nosotros concierne, jamás nos hemos arrepentido de haber consagrado demasiado tiempo y atención al análisis de jeroglíficos de esta clase. A menudo, nos han aportado la solución de problemas abstrusos, y en la aplicación, el éxito que buscábamos en vano obtener sin el concurso de su enseñanza.

Las figurillas, esculpidas bajo su dosel y que soportan las cabezas de los capiteles, son cinco. Cuatro de ellas llevan el manto del filósofo, que apartan para mostrar los diferentes emblemas de su cargo. La más alejada del hombre de los bosques se alza en la rinconera formada por el ángulo de una pequeña hornacina moderna de estilo gótico que abriga tras sus vidrios una estatuilla de la Virgen. Se trata de un hombre muy cabelludo y de barba larga, que sostiene en su mano izquierda un libro, y aprieta en la derecha el mango de una jabalina o lanza. Estos atributos, en extremo sugestivos, designan formalmente las dos materias, activa y pasiva, cuya reacción mutua suministra, al final del combate filosófico, la primera sustancia de la Obra. Algunos autores —Nicolas Flamel y Basilio Valentín, en particular— han dado a estos elementos el epíteto convencional de dragones. El dragón celeste, al que representan alado, caracteriza el cuerpo volátil, mientras que el dragón terrestre, áptero, designa el cuerpo fijo. «Y de estos dos dragones o principios metálicos —escribe Flamel[219]—, he dicho en el Sumario antes citado que el enemigo inflamaría por su ardor el fuego de su enemigo, y que entonces, si se prestaba atención, se vería por el aire una humareda venenosa y maloliente, mucho peor en llama y en veneno que la cabeza emponzoñada de una serpiente y dragón babilonio». Generalmente, y cuando no hablan más que del dragón, los filósofos se refieren al volátil. A éste recomiendan darle muerte atravesándolo de un lanzazo, y esta operación es el tema, entre ellos, de numerosas fábulas y alegorías variadas. El agente está velado tras diversos nombres de valor esotérico semejante: Marte, Marthe, Marcelo, Miguel, Jorge, etc., y estos caballeros del arte sagrado, tras una ardorosa lucha de la que salen siempre victoriosos, abren, en el costado de la serpiente mítica, una ancha herida de la que brota una sangre negra, espesa y viscosa[220]. Tal es la secreta verdad que proclama, desde lo alto de su cátedra de madera, el heraldo secular, inerte y mudo, atornillado al cuerpo de su vieja mansión.

El segundo personaje se muestra más discreto y reservado. Apenas levanta el pliegue de su manto, pero este gesto permite distinguir un grueso libro cerrado que tiene apretado contra su cintura. Pronto volveremos a hablar de él.

A éste le sucede un caballero de actitud enérgica que agarra el puño de su estoque. Arma necesaria que utilizará para arrebatar la vida al león terrestre y volador o grifo, jeroglífico mercurial que hemos estudiado en la casa de Lisieux. Volvemos a hallar aquí la exposición emblemática de una operación esencial, la de la fijación del mercurio y de su mutación parcial en azufre fijo «La sangre fija del león rojo —dice a este propósito Basilio Valentín[221]— está hecha de la sangre volátil del león verde, porque ambos son de una misma naturaleza». Señalemos que existen pocas versiones diferentes en las parábolas de que se sirven los autores para describir este trabajo. La mayoría, en efecto, se limita a representar el combate del caballero y del león, como puede comprobarse en el castillo de Coucy (tímpano de la puerta del torreón) y en uno de los bajos relieves del Carroir doré[222], de Romorantin.

No seríamos capaces de dar una interpretación exacta de la figurilla que sigue. Por desgracia, está mutilada e ignoramos qué emblemas presentaba con sus manos hoy rotas. La única del cortejo simbólico del hombre de los bosques, esta joven de vestidura ampliamente abierta, aureolada y meditativa, toma un carácter claramente religioso, y podría, verosímilmente, representar una virgen. En este caso, veríamos en ella el jeroglífico humanizado de nuestro primer tema. Pero esto no es más que una hipótesis, y nada nos permite desarrollar el argumento. Pasaremos de largo, pues, sobre este gracioso motivo lamentando que esté incompleto, para estudiar el último de los figurantes, el peregrino.

Nuestro viajero, sin duda alguna, ha caminado largo tiempo. Sin embargo, su sonrisa es bastante elocuente de hasta qué punto está feliz y satisfecho de haber cumplido su voto. Pues el zurrón vacío y el bordón sin calabaza indican que este digno hijo de la Auvernia ya no tiene que preocuparse de comer y beber. Por añadidura, la concha fijada al sombrero, insignia especial de los peregrinos de Santiago, demuestra que procede directamente de Compostela. Lleva consigo el infatigable peatón el libro abierto —ese libro adornado con las bellas imágenes que Flamel no sabía explicar— que una revelación misteriosa le permite ahora traducir y poner en ejecución. Este libro, aunque sea muy corriente, aunque todo el mundo puede adquirirlo con facilidad, no puede, sin embargo, ser abierto, es decir, comprendido, sin revelación previa. Sólo Dios, por intercesión del «señor Santiago», concede, a quienes juzga dignos de ello, el rayo de luz indispensable. Es el libro del Apocalipsis, de páginas cerradas con siete sellos, el libro iniciático que nos presentan los personajes encargados de exponer las elevadas verdades de la ciencia. Santiago, discípulo del Salvador, no lo abandona. Con la calabaza, el bordón bendito y la concha, posee los atributos necesarios para la enseñanza escondida de los peregrinos de la Gran Obra. Y ése es el primer secreto, el que los filósofos no revelan y que reservan bajo la expresión enigmática del camino de Santiago[223].

XXII. ROMORANTIN.

El Carroir doré (siglo XV).

Todos los alquimistas están obligados a emprender este peregrinaje. Al menos, en sentido figurado, pues se trata de un viaje simbólico, y quien desea obtener provecho de él no puede, ni por un solo instante, abandonar el laboratorio. Le es preciso vigilar sin tregua el recipiente, la materia y el fuego. Debe, día y noche, permanecer en la brecha. Compostela, ciudad emblemática, no está en absoluto situada en tierra española, sino en la tierra misma del sujeto filosófico. Camino rudo, penoso, lleno de imprevistos y de peligro. ¡Ruta larga y fatigosa por la cual el potencial se actualiza y lo oculto se manifiesta! Y esta preparación delicada de la materia prima, o mercurio común, es lo que los sabios han velado tras la alegoría de la peregrinación a Compostela.

Creemos haber dicho que nuestro mercurio es ese peregrino, ese viajero al que Miguel Maier consagró uno de sus mejores tratados[224]. Pues bien: utilizando la vía seca, representada por el camino terrestre que sigue, al partir, nuestro peregrino, se consigue exaltar poco a poco la virtud difusa y latente, transformando en actividad lo que no era sino potencia. La operación está terminada cuando aparece en la superficie una estrella brillante, formada por rayos que emanan de un centro único, prototipo de las grandes rosas (rosetones) de nuestras catedrales góticas. Ése es el signo cierto de que el peregrino ha llegado felizmente al término de su primer viaje. Ha recibido la bendición mística de Santiago, confirmada por la huella luminosa que irradiaba, se dice, por encima de la tumba del apóstol. La humilde y común concha que llevaba en el sombrero se ha transformado en astro brillante, en aureola de luz. Materia pura cuya perfección consagra la estrella hermética: es ahora nuestro compuesto, el agua bendita de Compostela (lat. compos, que ha recibido, que posee; stella, estrella) y el alabastro de los sabios (albastrum, contracción de alabastrum, albo astro). También es el vaso de los perfumes, el vaso de alabastro (gr. αλαβαστρον latín alabastrus) y la yema naciente de la flor de sapiencia, rosa hermética.

De Compostela, el regreso puede efectuarse bien por la misma vía, siguiendo un itinerario diferente, bien por la vía húmeda o marítima, la única que los autores indican en sus obras. En este caso, el peregrino, escogiendo la ruta marítima, se embarca conducido por un piloto experto, mediador experimentado, capaz de asegurar la salvaguarda del navío durante toda la travesía. Tales el papel ingrato que asume el piloto de la onda viva[225], pues la mar está sembrada de escollos y las tempestades son en ella frecuentes.

Estas sugestiones ayudan a comprender el error en el que gran cantidad de ocultistas han caído, tomando el sentido literal de narraciones puramente alegóricas, escritas con la intención de enseñar a los unos lo que es preciso esconder a los otros. Albert Poisson mismo se dejó atrapar en la estratagema. Creyó que Nicolas Flamel, abandonaron a dama Pernelle, su mujer, su escuela y sus iluminaciones, había realizado de veras, a pie y por la ruta ibérica, el voto formulado ante el altar de Saint-Jacques-la-Boucherie, su parroquia. Pues bien, nosotros certificamos —y puede confiarse en nuestra sinceridad— que jamás Flamel salió de la bodega donde ardían sus hornos. Quien sabe lo que es el bordón, la calabaza y la mérelle del sombrero de Santiago, sabe también que decimos la verdad. Sustituyendo por los materiales y tomando modelo del agente interno, el gran adepto observaba las reglas de la disciplina filosófica y seguía el ejemplo de sus predecesores. Raimundo Lulio nos dice que realizó, en 1267, inmediatamente después de su conversión y a la edad de treinta y dos años, el peregrinaje a Santiago de Compostela. Todos los maestros, pues, han empleado la alegoría, y esos relatos imaginarios que los profanos tomarían por realidades o cuentos ridículos, según el sentido de las versiones, son precisamente aquéllos en que la verdad se afirma con la mayor claridad. Basilio Valentín termina su primer libro, que sirve de introducción a las Doce claves, con una escapada al Olimpo. Hace hablar a los dioses, y cada uno de ellos, empezando por Saturno, da su opinión, prodiga sus consejos y explica su influencia propia acerca de la marcha de la gran labor. Bernardo Trevisano dice, en cuarenta páginas, muy poca cosa, pero el interés de su Libro de la filosofía natural de los metales procede de las escasas páginas que componen su célebre Parábola. Wenceslao Lavinio de Moravia da el secreto de la Obra en una quincena de líneas, en el Enigma del mercurio filosofal que se encuentra en el Tratado del cielo terrestre. Uno de los manuales alquímicos más reputados de la Edad Media, el Código de verdad, llamado también Turba Philosophorum, contiene una alegoría en la que muchos artistas, en una escena patética que anima el espíritu de Pitágoras, interpretan el drama químico de la Gran Obra. Una obra anónima clásica, que se atribuye generalmente al Trevisano, el Sueño verde, expone la práctica bajo la fórmula tradicional del artesano transportado, durante su sueño, a una tierra celestial poblada de habitantes desconocidos que viven en medio de una flora maravillosa. Cada autor escoge el tema que le agrada, y lo desarrolla según su fantasía. El Cosmopolita toma de nuevo los diálogos familiares de la época medieval y se inspira en Jehan de Meung. Más moderno, Cyliani esconde la preparación del mercurio tras la ficción de una ninfa que le guía y le dirige en esta labor. En cuanto a Nicolas Flamel, se aparta de los senderos trillados y de las fábulas consagradas. Más original si no más claro, prefiere disfrazarse bajo los rasgos del tema de los sabios y dejar comprender a quien sepa esta autobiografía, reveladora pero supuesta.

Todas las efigies de Flamel lo representaban como peregrino. Así figuraba en el pórtico de la iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie y en el de Sainte-Genevieve-des-Ardents. Con el mismo atavío se hizo pintar en el arco del cementerio de los Inocentes. El Dictionnaire historique de Louis Moreri cita un retrato pintado por Nicolas Flamel que se veía expuesto en tiempos de Borel —o sea hacia 1650— en casa de Monsieur des Ardres, médico. También en este caso el adepto se había revestido con el atavío por el que sentía particular afecto. Detalle singular, «su gorro era de tres colores: negro, blanco y rojo», coloraciones de las tres fases principales de la Obra. Imponiendo a los escultores y pintores esta fórmula simbólica, Flamel el alquimista disimulaba la personalidad burguesa de Flamel el escritor tras la de Santiago el Mayor, jeroglífico del mercurio secreto. Estas imágenes no existen ya hoy, pero podemos tener de ellas una idea bastante exacta gracias a las estatuas del apóstol ejecutadas en la misma época. Una obra magistral del siglo XIV perteneciente a la abadía de Westminster nos muestra a Santiago revestido con el manto, la muceta a un lado, tocado con el ancho sombrero ornado con la concha. Sostiene con su mano izquierda el libro cerrado, envuelto en un zurrón a guisa de estuche. Tan sólo el bordón, sobre el que se apoyaba con la mano derecha, ha desaparecido.

Este libro cerrado, símbolo claro del tema del que se sirven los alquimistas y que se llevan al partir, es el que sostiene con tanto fervor el segundo personaje del hombre de los bosques. El libro con figuras trazadas que permiten reconocerlo y apreciar su virtud y su objeto. El famoso manuscrito de Abraham el Judío, del que Flamel toma una copia de sus imágenes, es una obra del mismo orden y de calidad semejante. Así, la ficción, sustituyendo la realidad, toma cuerpo y se afirma en la caminata hacia Compostela. Sabido es hasta qué punto se muestra avaro el adepto con relación a informaciones sobre su viaje que efectúa de una sola tirada. «Pues de esta misma manera[226] —se limita a escribir— me puse encamino y tanto hice que llegué a Montjoye y luego a Santiago, donde, con gran devoción, cumplí mi voto». He aquí, ciertamente, una descripción reducida a su más simple expresión. Ningún itinerario, ningún incidente, la menor indicación sobre la duración del trayecto. Los ingleses ocupaban entonces todo el territorio, pero nada de ello dice Flamel. Un solo término cabalístico, el de Mont-joie, que es evidente que el adepto emplea a propósito. Es el indicio de la etapa bendita, largo tiempo esperada en que el libro se abre al fin, el monte alegre en cuya cima brilla el astro hermético[227]. La materia ha sufrido una primera preparación, y el vulgar azogue se ha convertido en hidrargirio filosófico, pero no explicamos nada más, pues la ruta seguida es sabiamente mantenida en secreto.

La llegada a Compostela implica la adquisición de la estrella. Pero el sujeto filosofal es aun demasiado impuro para experimentar la maduración. Nuestro mercurio debe elevarse progresivamente al supremo grado de pureza requerida, por una serie de sublimaciones que necesitan la ayuda de una sustancia especial, antes de ser parcialmente coagulado en azufre vivo. Para iniciara su lector en estas operaciones, Flamel cuenta que un mercader de Boulogne [228]—que identificamos con el mediador indispensable— lo puso en relaciones con un rabino judío, el maestro Canches, «hombre muy sabio en las ciencias sublimes». Nuestros tres personajes tienen así sus papeles respectivos perfectamente establecidos. Flamel, como hemos dicho, representa el mercurio filosófico. Su mismo nombre habla como un seudónimo escogido a propósito. Nicolas, en griego Νικολαος, significa vencedor de la piedra (de Νικη, victoria, y λαος, piedra, roca). Flamel se acerca al latín Flamma, llama o fuego, que expresa la virtud ígnea y coagulante que posee la materia preparada, virtud que le permite luchar contra el ardor del fuego, nutrirse de él y triunfar sobre él. El mercader hace las veces de intermediario[229] en la sublimación, la cual reclama un fuego violento. En este caso, εμπορος mercader, sustituye a εμπυρος, que se trabaja por medio del fuego. Es nuestro fuego secreto llamado Vulcano lunático por el autor de la Antigua guerra de los caballeros. El maestro Canches, que Flamel nos presenta como su iniciador, expresa el azufre blanco, principio de coagulación y de sequedad. Este nombre viene del griego Καγκανος, seco, árido, de καγκαινω, calentar, desecar, vocablos cuyo sentido expresa la cualidad estíptica que los antiguos atribuyen al azufre de los filósofos. El esoterismo se completa con la palabra latina Candens, que indica lo que está blanco, de un blanco puro, brillante, obtenido por el fuego, lo que es ardiente y abrasado. No podría caracterizarse mejor con una palabra el azufre en el plano psico-quimico, y el iniciado o cátaro, en el ámbito filosófico.

Flamel y el maestro Canches, aliados por una indefectible amistad, van ahora a viajar de concierto. El mercurio, sublimado, manifiesta su parte fija, y esta base sulfurosa marca el primer estadio de la coagulación. El intermediario es abandonado o desaparece, y ya no intervendrá más. Los tres se hallan reducidos a dos —azufre y mercurio—, los cuales realizan lo que se ha convenido en llamar la amalgama filosófica, simple combinación química aún no radical. Aquí interviene la cocción, operación encargada de asegurar al compuesto nuevamente formado la unión indisoluble e irreductible de sus elementos, y su transformación completa en azufre rojo fijo, medicina de primer orden según Jabir.

Los dos amigos se ponen de acuerdo para operar su regreso por mar en lugar de tomar la vía terrestre. Flamel no nos dice las causas de esta resolución, que se contenta con someter a la apreciación de los investigadores. Sea como fuere, la segunda parte del periplo es larga, peligrosa, «incierta y vana —dice un autor anónimo— si se desliza el menor error». Ciertamente, según nuestra opinión, la vía seca sería preferible, pero no nos queda elección. Cyliani advierte a su lector que no describe la vía húmeda, llena de dificultades e imprevistos, sino por deber. Nuestro adepto juzga lo mismo, y debemos respetar su voluntad. Es notorio que gran número de navegantes poco experimentados naufragaron en su primera travesía. Debe velarse siempre por la orientación del navío, maniobrar con prudencia, temer los saltos del viento, prever la tempestad, estar alerta, evitar la cueva de Caribdis y el escollo de Escila, luchar sin pausa, día y noche, contra la violencia de las olas. No es empresa fácil dirigir la nave hermética, y el maestro Canches, que suponemos ha servido de piloto y conductor a Flamel argonauta, debía ser muy hábil en la materia… Es, por otro lado, el caso del azufre, que resiste enérgicamente a los asaltos, a la influencia defensiva de la humedad mercurial, pero acaba por ser vencido y por morir bajo sus golpes. Gracias a su compañero, Flamel pudo desembarcar sano y salvo en Orleáns (orléans, l’or est lá, el oro está ahí), donde el viaje marítimo debía, natural y simbólicamente, acabarse. Por desgracia, apenas en tierra firme, el maestro Canches, el buen guía, muere, víctima de los grandes vómitos que había sufrido en el agua. Su amigo, desolado, lo manda inhumar en la iglesia de la Santa Cruz[230] y regresa a su casa solo, pero instruido y satisfecho de haber alcanzado la meta de sus deseos.

XXIII. LONDRES – ABADIA DE WESTMINSTER.

Estatua de Santiago el Mayor.

Estos vómitos del azufre son los mejores indicios de su disolución y mortificación. Alcanzada esta fase, la Obra toma, en la superficie, el aspecto de un «pisto graso y salpimentado» —brodium saginatum piperatum, dicen los textos—. Desde este momento, el mercurio se ennegrece cada día más, y su consistencia se hace como de jarabe, y, luego, pastosa. Cuando el negro alcanza su máxima intensidad, la putrefacción de los elementos se consuma y su unión se realiza. Todo aparece firme en el vaso hasta que la masa sólida se resquebraja, se agrieta, se agota y cae, por fin, polvo amorfo, negro como el carbón. «Verás entonces —escribe Filaleteo—[231] un color negro notable, y toda la tierra será desecada. La muerte del compuesto ha llegado. Los vientos cesan, y todas las cosas entran en el reposo. Es el gran eclipse del Sol y de la Luna. Ninguna luminaria luce ya sobre la tierra, y el mar desaparece». Comprendemos así por qué Flamel relata la muerte de su amigo, y por qué éste, habiendo sufrido la dislocación de sus partes por una especie de crucifixión, tuvo su sepultura puesta bajo la advocación y el signo de la santa Cruz. Lo que comprendemos menos es el elogio fúnebre, bastante paradójico, que pronuncia nuestro adepto en honor del rabino: «Que Dios acoja su alma exclama—, pues murió como buen cristiano». Sin duda, no pensaba sino en el suplicio ficticio padecido por su compañero filosófico.

Tales son, estudiadas en el orden mismo de la narración, las relaciones —demasiado elocuentes para ser tachadas de simples coincidencias— que han contribuido a formar nuestra convicción. Estas concordancias singulares y precisas demuestran que el peregrinaje de Flamel es una pura alegoría, una ficción muy hábil e ingeniosa de la labor alquímica a la que se entregó aquel hombre caritativo y sabio. Nos falta ahora hablar de la obra misteriosa, de ese Liber que fue la causa inicial del periplo imaginario, y decir qué verdades esotéricas está encargado de revelar.

Pese a la opinión de ciertos bibliófilos, confesamos que siempre nos ha resultado imposible creer en la realidad del Libro de Abraham el Judío, ni en lo que sobre él cuenta su feliz poseedor en sus Figuras jeroglíficas. Según nuestra opinión, este famoso manuscrito, tan desconocido como inhallable, parece que no es sino otra invención del gran adepto, destinada, como la precedente, a instruir a los discípulos de Hermes. Se trata de un compendio de los caracteres que distinguen la materia prima de la Obra, así como de las propiedades que adquiere por su preparación. Entraremos, a este propósito, en algunos detalles propios para justificar nuestra tesis y suministrar útiles indicaciones a los amantes del arte sagrado. Fiel a la regla que nos hemos impuesto, limitaremos nuestra explicación a los puntos importantes de la práctica, evitando con cuidado sustituir con nuevas figuras aquéllas que hayamos desvelado. Son cosas ciertas, positivas y verdaderas lo que enseñamos; cosas vistas por nuestros ojos, mil veces tocadas con nuestras manos, descritas sinceramente a fin de devolver al camino simple y natural a los errantes y a los engañados.

La obra legendaria de Abraham sólo nos es conocida por la descripción que Nicolas Flamel nos ha dejado en su célebre tratado[232]. A esta única relación, que incluye una pretendida copia del título, se limita nuestra documentación bibliográfica.

Según testimonio de Albert Poisson[233], el cardenal De Richelieu lo habría poseído. Basa su hipótesis en los papeles de un tal Dubois, ahorcado tras haber sido torturado, y que pasaba, con razón o sin ella, por ser el último descendiente de Flamel[234]. Sin embargo, nada prueba que Dubois hubiera heredado el singular manuscrito, y menos aún que Richelieu se hubiera apoderado de él, ya que ese libro jamás ha sido señalado en parte alguna desde la muerte de Flamel. En ocasiones se ve, es cierto, de tarde en tarde, pasar por el comercio supuestas copias del Libro de Abraham. Éstas, en pequeñísimo, no presentan ninguna relación entre sí, y se hallan repartidas en algunas bibliotecas privadas. Las que conocemos sólo son intentos de reconstitución basados en Flamel. En todas se encuentra el título, en francés, muy exactamente reproducido y conforme a la traducción de las Figuras jeroglíficas, pero sirve de enseña a versiones tan diversas, tan alejadas, sobre todo, de los principios herméticos, que revelan ipso facto su origen apócrifo. Pues Flamel exalta precisamente la claridad del texto, «escrito en hermoso y muy inteligible latín)», hasta el punto de que se niega a transmitir el menor extracto a la posteridad. En consecuencia, no puede existir correlación, ni causa, entre el pretendido original y las copias apócrifas que señalamos. En cuanto a las imágenes que habrían ilustrado la obra en cuestión, también han sido realizadas a partir de la descripción de Flamel. Dibujadas y pintadas en el siglo XVII, forman parte, en la actualidad, del fondo alquímico francés de la biblioteca del Arsenal[235].

En resumen, tanto por el texto como por las figuras, tan sólo se han contentado con respetar, en esas tentativas de reconstitución, lo poco que Flamel ha dejado. Todo el resto es pura invención. Finalmente, como jamás ningún bibliógrafo ha podido descubrir el original, y nos encontramos en la imposibilidad material de confrontar la relación del adepto, nos vemos forzados a concluir que se trata, con seguridad, de una obra inexistente y supuesta.

El análisis del texto de Nicolas Flamel nos reserva, por otra parte, nuevas sorpresas. He aquí, en primer lugar, el pasaje de las Figuras jeroglíficas que contribuyó a extender, entre los alquimistas y los bibliófilos, la casi certidumbre de la realidad del libro llamado de Abraham el Judío: «Así, pues, yo, Nicolas Flamel, escribano, cuando tras el fallecimiento de mis padres me ganaba la vida con nuestro arte de escritura, haciendo inventarios, llevando las cuentas y restando los gastos de los tutores y de los menores, cayó en mis manos, por la suma de dos florines, un libro dorado muy viejo y ancho. No era en absoluto de papel o pergamino, como los otros, sino que estaba hecho, simplemente, de cortezas delgadas (me pareció) de tiernos arbolitos. Su cubierta era de cobre bien fino, toda grabada con letras o figuras extrañas. En cuanto a mí, creo que podían muy bien ser caracteres griegos o de otra lengua antigua parecida. Yo no sabía leerlas, y sé seguro que no eran notas, ni letras latinas o galas, pues entendemos un poco. En cuanto al interior, sus hojas de corteza estaban grabadas, y escritas con gran habilidad con una punta de hierro en hermosas y muy claras letras latinas coloreadas. Contenía tres veces siete hojas…»

¿Es necesario que señalemos ya lo extraño de una obra constituida por semejantes elementos? Su originalidad raya en la rareza, casi en la extravagancia. El volumen, muy ancho, se parece, por lo mismo, a los álbumes de forma italiana que contienen reproducciones de paisajes, arquitecturas, etc., estampas ordinariamente presentadas en anchura. Es, se nos dice, dorado, aunque su cubierta sea de cobre. Prosigamos. Las hojas son de corteza de arbolito. Sin duda, Flamel quiere decir de papiro, lo que daría al libro una respetable antigüedad, pero esas cortezas en lugar de estar escritas o pintadas directamente están grabadas con un punzón de hierro antes de su coloración. No lo comprendemos. ¿Cómo sabe el narrador que el estilete del que se habría servido Abraham era de hierro y no de madera o de marfil? Para nosotros constituye un enigma tan indescifrable como este otro: el legendario rabino escribió en latín un tratado dedicado a sus correligionarios, judíos como él. ¿Por qué ha hecho uso del latín, lengua científica corriente en la Edad Media? Podía haber prescindido, utilizando la lengua hebrea, menos extendida entonces, de lanzar el anatema y exclamar Marantha sobre aquéllos que intentaran estudiar el volumen. Por fin, y pese a lo que asegura Flamel, ese viejo manuscrito acababa de ser ejecutado cuando él lo adquirió. En efecto, Abraham dice no querer revelar su secreto más que para acudir en ayuda de los hijos de Israel, perseguidos en la misma época en que el futuro adepto se desvelaba sobre su texto: A la gente de los judíos, por la ira de Dios dispersa en las Galias, salud, exclama el levita, príncipe, sacerdote y astrólogo hebreo al comienzo de su grimorio.

Así, el gran maestro Abraham, doctor y luminaria de Israel, se revela, si lo tomamos al pie de la letra, como un mixtificador emérito, y su obra, fraudulentamente arcaica, se muestra desprovista de autenticidad, incapaz de resistir la crítica. Pero si consideramos que el libro y el autor jamás han tenido otra existencia que en la imaginación fértil de Nicolas Flamel, debemos pensar que todas estas cosas, tan diversas y singulares, encierran un sentido misterioso que importa descubrir.

Comencemos el análisis por el supuesto autor del grimorio ficticio. ¿Quién es Abraham? El patriarca por excelencia. En griego, Πατριαρχης es el primer autor de la familia, de las raíces πατηρ, padre, y αρχη, comienzo, principio, origen, fuente, fundamento. El nombre latino Abraham que la Biblia da al venerable antepasado de los hebreos significa padre de una multitud. Es, pues, el primer autor de las cosas creadas, la fuente de todo cuanto vive aquí abajo, la única sustancia primordial cuyas diferentes especificaciones pueblan los tres reinos de la Naturaleza. El Libro de Abraham es, por consecuencia, el Libro del principio, y como este libro está consagrado, según Flamel, a la alquimia, parte de la ciencia que estudia la evolución de los cuerpos minerales, nos enteramos de que trata de la materia metálica original, base y fundamento del arte sagrado.

Flamel adquiere este libro por la suma de dos florines, lo que significa que el precio global de los materiales y del combustible necesarios para la obra se evaluaba en dos florines en el siglo XIV. La materia prima sola, en cantidad suficiente, valía entonces diez sueldos. Filaleteo, que escribía su tratado del Introito en 1645, eleva a tres florines el gasto total. «Así —dice—, verás que la Obra, en sus materiales esenciales, no excede el precio de tres ducados o tres florines de oro. El gasto de fabricación del agua sobrepasa apenas dos coronas por libra»[236].

El volumen, dorado, muy viejo y ancho no se parece en nada a los libros ordinarios; sin duda, porque está hecho y compuesto de otra materia. El dorado que lo recubre le da el aspecto metálico. Y si el adepto asegura que es viejo, es sólo para determinar la elevada antigüedad del tema hermético. «Diría, pues, afirma un autor anónimo[237], que la materia de que se hace la piedra de los filósofos fue hecha a la vez que el hombre, y se llama tierra filosofal… Pero nadie la conoce aparte los verdaderos filósofos, que son los hijos del Arte». Aunque este libro, no reconocido, sea muy común, encierra muchas cosas y contiene grandes verdades escondidas. Flamel, pues tiene razón al decir que es ancho. En efecto, el latín largus significa abundante, rico, copioso, palabra derivada del griego λα, mucho, y εργον cosa. Además, el griego πλατυς, ancho, tiene igualmente el sentido de utilizado, de muy extendido, de expuesto a todos los ojos. No cabe definir mejor la universalidad del tema de los sabios.

Continuando con su descripción, nuestro escritor piensa que el libro de Abraham estaba hecho de cortezas delgadas de tiernos arbolitos, o, al menos, así lo parecía. Flamel no se muestra muy concluyente, y con razón, pues sabe muy bien que, salvo excepciones casi rarísimas, el pergamino medieval ha sustituido, desde hace tres siglos, al papiro de Egipto[238]. Y aunque no podamos parafrasear esta expresión lacónica, debemos reconocer que, sin embargo, es ahí donde el autor habla con más claridad. Un arbolito es un árbol pequeño, al igual que un mineral es un metal amarillo. La corteza o ganga, que sirve de envoltura a ese mineral, permite al hombre identificarlo con certidumbre, gracias a los caracteres exteriores de que se reviste. Ya hemos insistido sobre el nombre que los antiguos daban a su materia, a la que llamaban liber, el libro. Pues bien este mineral presenta una configuración particular. Las láminas cristalinas que forman su textura están como en la mica, superpuestas a la manera de las páginas de un libro. Su apariencia exterior le ha valido el epíteto de leproso y de dragón cubierto de escamas, porque su ganga es escamosa desagradable y ruda al tacto. Un simple consejo a este propósito: escoged con preferencia las muestras cuyas escamas son las anchas y más acusadas.

«… Su cubierta era de cobre bien delgado, toda grabada con letras o figuras extrañas».

La mica afecta a menudo una coloración pálida como el latón, y, en ocasiones, rojiza como el cobre. En todos los casos, sus escamas aparecen cubiertas de alineaciones que se enredan y que tienen el aspecto de signos o caracteres extraños, variados y mal definidos. Hemos señalado más arriba el contrasentido evidente que existe entre el libro dorado y su encuadernación de cobre, pues no puede tratarse aquí de su estructura interna.

Es probable que el adepto desee atraer la atención, por una parte, hacia la especificación metálica de la sustancia figurada por su libro y, por otro lado, hacia la facultad que este mineral posee de transmutarse parcialmente en oro. Esta curiosa propiedad viene indicada por Filaleteo en su Comentario sobre la epístola de Ripley dirigida al rey Eduardo IV: «Sin emplear el elixir transmutatorio —dice el autor hablando de nuestro tema—, sé fácilmente extraer de él el oro y la plata que encierra, lo que puede ser certificado por quienes lo han visto tan bien como yo». Esta operación no es aconsejable, pues quita todo valor a la Obra, pero podemos asegurar que la materia filosofal contiene en verdad el oro de los sabios, oro imperfecto, blanco y crudo, vil respecto del metal precioso, pero muy superior al oro mismo si no tomamos en consideración más que la labor hermética. Pese a su humilde cubierta de cobre con escamas grabadas, es, pues, a todas luces un libro dorado, un libro de oro como el de Abraham el Judío, y el famoso librito de oro fino de que habla Bernardo el Trevisano en su Parábola. Por añadidura, parecería que Nicolas Flamel hubiera comprendido qué confusión podía resultar, en el espíritu del lector, de esta dualidad de sentido, cuando escribe en el mismo tratado: «Que nadie, pues, me censure si no me comprende con facilidad, pues él será más censurable que yo, porque no siendo en absoluto un iniciado en estas sagradas y secretas interpretaciones del primer agente (que es la llave que abre las puertas de todas las ciencias), sin embargo, pretende comprender los conceptos más sutiles de los filósofos muy celosos, que no se escriben más que para quienes ya saben esos principios, los cuales no se encuentran jamás en ningún libro».

En fin, el autor de las Figuras jeroglíficas termina su descripción diciendo: «En cuanto al interior, sus hojas de corteza estaban grabadas, y con gran habilidad escritas con una punta de hierro».

Aquí no se trata ya del aspecto físico, sino de la preparación misma del sujeto. Revelar un secreto de este orden e importancia significaría franquear los límites que nos están impuestos. Tampoco intentaremos, como hemos hecho hasta ahora, comentar en lenguaje claro la frase equívoca y muy alegórica de Flamel. Nos contentaremos con atraer la atención sobre esta punta de hierro cuya secreta propiedad cambia la naturaleza íntima de nuestra magnesia, separa, ordena, purifica y reúne los elementos del caos mineral. Para triunfar en esta operación es preciso conocer bien las simpatías de las cosas, poseer gran habilidad y dar prueba de «gran industria», tal como el adepto nos lo da a entender. Mas, a fin de aportar alguna ayuda al artista en la resolución de esta dificultad, le haremos advertir que, en la lengua primitiva que es el griego arcaico, todas las palabras que contienen la raíz Ηρ deben tomarse en consideración. Ηρ, ha quedado en la cábala fonética como la expresión sonora consagrada a la luz activa, al espíritu encarnado, al fuego corporal manifiesto o escondido. Ηρ contracción de εαρ es el nacimiento de la luz, la primavera y la mañana, el comienzo, el hacerse de la, la aurora. El aire —en griego αηρ— es el soporte y vehículo de la luz. Por la vibración del aire atmosférico, las ondas oscuras, emanadas del Sol, se hacen luminosas. El éter o el cielo (αιθηρ) es el lugar de elección, el domicilio de la pura claridad. Entre los cuerpos metálicos, el que encierra la mayor proporción de fuego o luz latente es el hierro (σιδηρος). Se sabe con cuánta facilidad puede desencadenarse, por choque o fricción, el fuego interno de ese metal, en forma de chispas brillantes. Este fuego activo es lo que importa comunicar al sujeto pasivo. El solo tiene poder para modificar su complexión fría y estéril, volviéndola ardiente y prolífica. Los sabios le llaman león verde, león salvaje y feroz —cabalísticamente λεων φηρ—, lo que resulta bastante sugestivo y nos exime de insistir sobre ello.

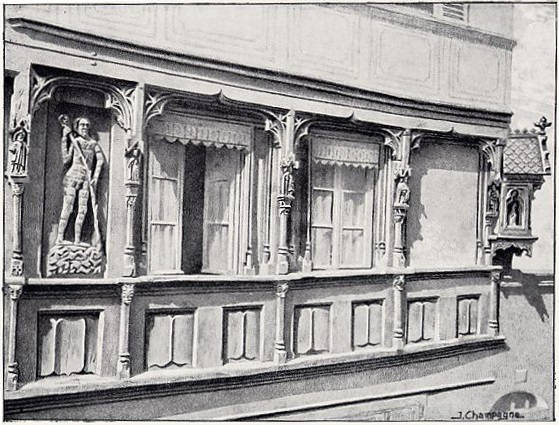

En una obra anterior, señalamos la lucha implacable a que se entregan los cuerpos puestos en contacto, a propósito de un bajo relieve del basamento de Notre-Dame de París[239]. Otra traducción del combate hermético existe en la fachada de una casa de madera, edificada en el siglo XV, en la Ferté-Bernard (Sarthe). Se encuentra en ella al loco, al hombre, el tronco de árbol y al peregrino, imágenes familiares y que parecen entrar en una fórmula aplicada hacia el final de la Edad Media en la decoración de las viviendas modestas de alquimistas sin pretensiones. Se ve, además, al adepto en oración, así como a la sirena, emblema de las naturalezas unidas pacificadas, cuyo sentido se comenta en otro lugar. Pero lo que nos interesa sobre todo —porque el tema se relaciona directamente con nuestro análisis— son dos monigotes malhumorados, contrahechos y gesticulantes esculpidos en los modillones extremos de la cornisa, en la segunda planta. Demasiado alejados entre sí para llegar a las manos, intentan satisfacer su aversión innata arrojándose piedras. Estos seres grotescos tienen el mismo significado hermético que los niños del pórtico de Notre-Dame. Se atacan con frenesí y tratan de lapidarse. Pero mientras que en la catedral de París la indicación de tendencias opuestas nos la da el distinto sexo de los jóvenes púgiles, lo que se manifiesta en la morada de Sarthe es sólo el carácter agresivo de los personajes. Dos hombres de aspecto y vestimenta iguales expresan, uno, el cuerpo mineral, y el otro, el cuerpo metálico. Esta similitud exterior aproxima más la ficción a la realidad física, pero se aparta resueltamente del esoterismo operatorio.

Si el lector ha comprendido lo que deseábamos mostrar, hallará sin dificultades en estas diversas expresiones simbólicas del combate de las dos naturalezas los materiales secretos cuya recíproca destrucción abre la primera puerta de la Obra. Estos cuerpos son los dos dragones de Nicolas Flamel, el águila y el león de Basilio Valentín y el imán y el acero de Filaleteo y del Cosmopolita.

En cuanto a la operación por la cual el artista inserta en el sujeto filosofal el agente ígneo del que es animador, los antiguos la han descrito bajo la alegoría del combate del águila y del león o de las dos naturalezas, la una, volátil, y la otra, fija. La Iglesia la ha velado en el dogma, del todo espiritual y rigurosamente verdadero, de la Visitación. A la salida de este artificio, el libro, abierto, muestra sus hojas de corteza grabadas. Aparece entonces, para maravilla de los ojos y gozo del alma, revestido de los signos admirables que manifiestan su cambio de constitución…

¡Prosternaos, magos de Oriente, y vosotros, doctores de ley; inclinad la frente, príncipes soberanos de los persas, de los árabes y de los indios! Contemplad, adorad y callaos, pues no podríais comprender. Se trata de la Obra divina, sobrenatural, inefable, cuyo misterio jamas penetrará ningún mortal. En el firmamento nocturno, silencioso y profundo, brilla una sola estrella, astro inmenso y resplandeciente compuesto por todas las estrellas celestes, vuestra guía luminosa y la antorcha de la universal Sabiduría. Ved cómo la Virgen y Jesús reposan, calmados y serenos, bajo la palmera de Egipto. Un nuevo sol irradia en el centro de la cuna de mimbre, cesta mística que otrora llevaran los cistóforos de Baco y las sacerdotisas de Isis; nuevo sol que es también el Ichthys de las catacumbas cristianas. La antigua profecía, por fin, se ha realizado. ¡Oh, milagro! Dios, señor del Universo, se encarna para la salvación del mundo y nace, en la tierra de los hombres, bajo la forma delicada de un niñito.

XXIV. LA FERTE-BERNARD (Sarthe) – CASA DEL SIGLO XV.

Monigotes y esculturas de la fachada.