La octava y última serie no comprende más que un solo artesón consagrado a la ciencia de Hermes. Representa unas rocas abruptas cuya silueta salvaje se levanta en medio de las olas. Esta representación lapidaria lleva por enseña:

DONEC.ERVNT.IGNES.

Mientras dure el fuego. Alusión a las posibilidades de acción que el hombre debe al principio ígneo, espíritu, alma o luz de las cosas, único factor de todas las mutaciones materiales. De los cuatro elementos de la filosofía antigua, sólo tres figuran aquí: la tierra, representada por las rocas, el agua, por la onda marina, y el aire, por el cielo del paisaje esculpido. En cuanto al fuego, animador y modificador de los otros tres, no parece excluido del tema que para mejor señalar su preponderancia, su poder y su necesidad, así como la imposibilidad de una acción cualquiera sobre la sustancia, sin el concurso de esta fuerza espiritual capaz de penetrarla, de moverla y de volver en acto lo que tiene de potencia.

Mientras dure el fuego la vida irradiará en el Universo. Los cuerpos, sometidos a las leyes de evolución de las que aquél es agente esencial, cumplirán los diferentes ciclos de sus metamorfosis, hasta su transformación final en espíritu, luz o fuego. Mientras dure el fuego, la materia no cesará de proseguir su penoso ascenso hacia la pureza integral, pasando de la forma compacta y sólida (tierra) a la forma líquida (agua), y, luego, del estado gaseoso (aire) al radiante (fuego). Mientras dure el fuego, el hombre podrá ejercer su industriosa actividad sobre las cosas que lo rodean, y gracias al maravilloso instrumento ígneo, someterlas a su voluntad propia y plegarlas y sujetarlas a su utilidad. Mientras dure el fuego, la ciencia se beneficiará de vastas posibilidades en todos los ámbitos del plano físico y verá ensancharse el campo de sus conocimientos y de sus realizaciones. Mientras dure el fuego, el hombre estará en relación directa con Dios, y la criatura conocerá mejor a su Creador…

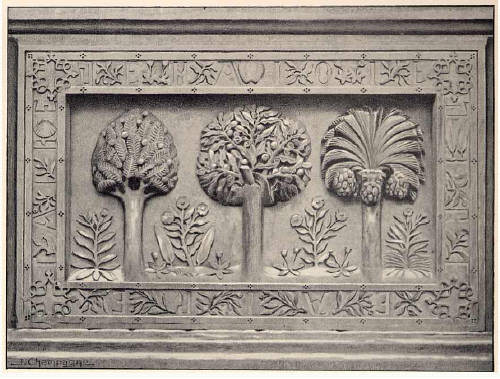

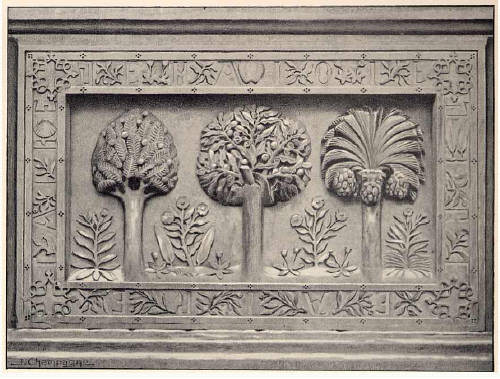

XXXV. BOURGES - PALACIO JACQUES-CŒUR - TIMPANO.

El Compromiso secreto.

Ningún tema de meditación aparece más provechoso al filósofo, y nada solicita más el ejercicio de su pensamiento. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes. Viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra, que son sus conservadores y sus diversos vehículos. Lo encontramos en todo cuanto nos es próximo y lo sentimos actuar en nosotros a lo largo de la entera duración de nuestra existencia terrestre. Nuestro nacimiento es el resultado de su encarnación; nuestra vida, el efecto de su dinamismo; y nuestra muerte, la consecuencia de su desaparición. Prometeo roba el fuego del cielo para animar al hombre que, como Dios, había formado con el limo de la tierra. Vulcano crea a Pandora, la primera mujer, a la que Minerva dota de movimiento insuflándole el fuego vital. Un simple mortal, el escultor Pigmalión, descoso de desposarse con su propia obra, implora a Venus que anime, por el fuego celeste, su estatua de Galatea. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. La zarza ardiente (Éxodo, III, 2) y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del decálogo (Éxodo, XIX, 18) son dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. Y bajo la figura de un ser de jaspe y sardónice de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, san Juan describe al Dueño del Universo (Apocalipsis, IV, 3,5). «Nuestro Dios es un fuego devorador», escribe san Pablo en su Epístola a los hebreos (cap. XII, 29). No sin razón, todas las religiones han considerado el fuego como la más clara imagen y el más expresivo emblema de la divinidad. «Un símbolo de los más antiguos —dice Pluche[309]—, puesto que se ha convertido en universal, es el fuego que se alimentaba perpetuamente en el lugar de la asamblea de los pueblos. Nada era más apropiado para darles una idea sensible del poder, de la belleza, de la pureza y de la eternidad del ser al que acudían a adorar. Este símbolo magnífico ha estado en uso en todo el Oriente. Los persas lo consideraban como la más perfecta imagen de la divinidad. Zoroastro no introdujo su uso bajo Darío Histarpes, pero amplió con nuevas visiones una práctica establecida mucho tiempo antes que él. Los pritaneos de los griegos eran un hogar perpetuo. La Vesta de los etruscos, de los sabinos y de los romanos también lo era. Se ha encontrado el mismo uso en el Perú y en otras partes de América. Moisés conservó la práctica del fuego perpetuo en el lugar santo, entre las ceremonias cuya selección fijó y cuyo detalle prescribió a los israelitas. Y el mismo símbolo, tan expresivo, tan noble y tan poco capaz de sumergir al hombre en la ilusión subsiste aún hoy en todos nuestros templos».

Pretender que el fuego proviene de la combustión es establecer un hecho de observación corriente sin dar explicación. Las lagunas de la ciencia moderna se deben, en su mayor parte, a esta diferencia, querida o no, en relación con un agente tan importante y tan universalmente extendido. ¿Qué pensar de la extraña obstinación que observan ciertos sabios al desconocer el punto de contacto que constituye y el vínculo de unión que realiza entre la ciencia y la religión? Si el calor nace del movimiento, como se pretende, ¿quién, pues —nos preguntaremos—, genera y mantiene el movimiento, productor de fuego, sino el fuego mismo? Círculo vicioso del que materialistas y escépticos jamás podrán escapar. Para nosotros, el fuego no puede ser el resultado o el efecto de la combustión, sino su causa verdadera. Por su desprendimiento de la materia pesada, que lo tenga encerrado, el fuego se manifiesta y aparece el fenómeno conocido con el nombre de combustión. Y ya sea ese desprendimiento espontáneo o provocado, el simple buen sentido nos obliga a admitir y a sostener que la combustión es el resultado del desprendimiento ígneo y no la causa primera del fuego.

Imponderable, inasible y siempre en movimiento, el fuego posee todas las cualidades que reconocemos en los espíritus. Sin embargo, es material, pues experimentamos su claridad cuando brilla, e incluso a oscuras nuestra sensibilidad nos denuncia su presencia por el calor que irradia. Pues bien, la cualidad espiritual del fuego ¿no nos es revelada acaso en la llama? ¿Por qué ésta tiende sin cesar a elevarse, como un verdadero espíritu, pese a nuestros esfuerzos para obligarla a dirigirse al suelo? ¿No se trata de una manifestación formal de esa voluntad que, liberándola de la influencia material, la aleja de la tierra y la acerca a su patria celeste? ¿Y qué es la llama, sino la forma visible, la signatura misma y la efigie propia del fuego? Pero lo que sobre todo debemos tener en cuenta, otorgándole la prioridad en la ciencia que nos interesa, es la elevada virtud purificadora que posee el fuego. Principio puro por excelencia y manifestación física de la pureza misma, señala así su origen espiritual y descubre su filiación divina. Comprobación ésta bastante singular, la palabra griega πυρ, que sirve para designar el fuego, presenta exactamente la pronunciación del calificativo francés pur (puro). Asimismo, los filósofos herméticos, uniendo el nominativo al genitivo, crearon el término πυρ-πυρος, el fuego del fuego, o fonéticamente, lo puro de lo puro, y consideraron el púrpura y el pourpre francés (púrpura) como el sello de la perfección absoluta en el propio color de la piedra filosofal.