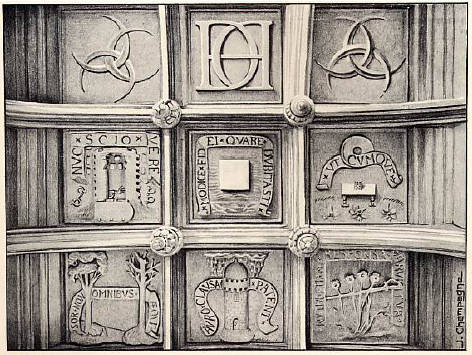

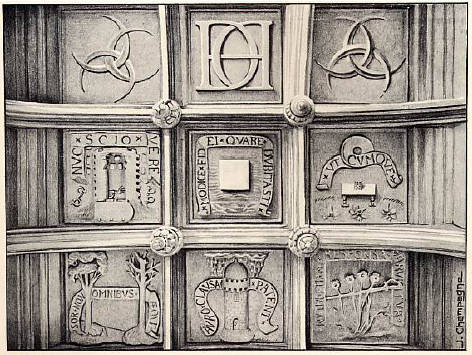

XXVII. CASTILLO DE DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE.

Artesones de la Galería alta - Primera serie.

Primera serie.

Artesón 1.— Dos árboles de las mismas dimensiones y grosor parecido figuran uno junto al otro en el mismo terreno. Uno es verde y vigoroso [252] y el otro, inerte y reseco. La banderola que parece unirlos lleva estas palabras:

.SOR.NON.OMNIBVS.AEQVE.

La suerte no es igual para todos. Esta verdad, limitada al período de la existencia humana, nos parece tanto más relativa cuanto que el Destino triste o sonriente, tranquilo o revuelto, nos encamina a todos, sin distinción ni privilegio, hacia la muerte. Pero si la trasponemos al ámbito hermético, adquiere entonces un sentido positivo netamente acusado y que ha debido asegurarle la preferencia de nuestro adepto.

Según la doctrina alquímica, los metales usuales, arrancados de su yacimiento para satisfacer las necesidades de la industria, obligados a plegarse a las exigencias del hombre, aparecen así como las víctimas de una flagrante mala suerte. Mientras que en estado mineral vivían al fondo de la roca, evolucionando lentamente hacia la perfección del oro nativo, están condenados a morir en seguida, tras su extracción, y perecen bajo la nefasta acción del fuego reductor. La fundición, al separarlos de los elementos nutritivos, asociados a los mineralizadores encargados de mantener su actividad, los mata al fijar la forma temporal y transitoria que habían adquirido. Tal es el significado de los dos árboles simbólicos, uno de los cuales expresa la vitalidad mineral, y el otro, la inercia metálica.

De esta simple imagen, el investigador inteligente y suficientemente instruido sobre los principios del arte podrá extraer una consecuencia útil y provechosa. Si recuerda que los antiguos maestros recomiendan empezar la obra en el punto en que la Naturaleza acaba el suyo, si sabe matar al vivo a fin de resucitar al muerto, descubrirá, ciertamente, qué metal debe tomar y qué mineral debe elegir para empezar su primera labor. Luego, reflexionando sobre ]as operaciones de la Naturaleza, aprenderá de ella la manera de unir el cuerpo vivificado con otro cuerpo vivo —pues la vida desea la vida— y, si nos ha comprendido, verá con sus ojos y tocará con sus manos el testimonio material de una gran verdad…

Son éstas palabras en exceso sucintas, sin duda, y lo lamentamos, pero nuestra sumisión a las reglas de la disciplina tradicional no nos permite precisarlas ni desarrollarlas más.

Artesón 2.— Una torre de fortaleza elevada sobre una explanada, coronada de almenas y barbacanas, provista de aspilleras y rematada por un cimborrio, presenta una estrecha ventana enrejada y una puerta sólidamente atrancada. Este edificio, de aspecto poderoso y hosco, recibe de las nubes un chaparrón que la inscripción designa como una lluvia de oro:

.AVRO.CLAVSA.PATENT

El oro abre las puertas cerradas. Todo el mundo lo sabe. Pero este proverbio, cuya aplicación se encuentra en la base del privilegio, del favoritismo y de todos los atropellos, no podría tener, en el espíritu del filósofo, el sentido figurado que le conocemos. No se trata aquí del oro corruptor, sino del episodio mitohermético que encierra la fábula de Júpiter y Danae. Los poetas cuentan que esta princesa, hija del rey de Argos, Acrisio, fue encerrada en una torre porque un oráculo había anunciado a su padre que sería muerto por su nieto. Pero los muros de una prisión, por espesos que sean, no pueden constituir un obstáculo serio para la voluntad de un dios. Zeus, gran amante de aventuras y metamorfosis, siempre preocupado de burlar la vigilancia de Hera y de extender su progenie, reparó en Danae. Poco escrupuloso en cuanto a escoger el medio, se introdujo junto a ella en forma de lluvia de oro y, al expirar el plazo requerido, la prisionera puso en el mundo un hijo que recibió el nombre de Perseo. Acrisio, muy descontento de esta noticia, mandó encerrar a la madre y al niño en un cofre que se arrojó al mar. Arrastrado por las corrientes hasta la isla de Serifea, unos pescadores recogieron la singular embarcación, la abrieron y presentaron el contenido al rey Polidecto, el cual recibió con generosa hospitalidad a Danae y a Perseo.

Bajo esta mirífica historia se esconde un importante secreto: el de la preparación del sujeto hermético o materia prima de la Obra, y el de la obtención del azufre, primum ens de la piedra.

Danae representa nuestro mineral bruto, tal como se extrae de la mina. Se trata de la tierra de los sabios, que contiene en sí el espíritu activo y escondido, el único capaz, dice Hermes, de realizar «por estas cosas los milagros de una sola cosa». Danae procede, en efecto, del dorio. Δαν, tierra, y de αη, soplo, espíritu. Los filósofos enseñan que su materia prima es una parcela del caos original, y eso es lo que afirma el nombre griego Acrisio, rey de Argos y padre de Danae: Aκρισια significa confusión, desorden, y Αργος quiere decir bruto, inculto, inacabado. Zeus, por su parte, señala el cielo, el aire y el agua, hasta tal punto que los griegos, para expresar la acción de llover, decían: Γει ο Ζευς, Júpiter envía lluvia o, más simplemente, llueve. Este dios aparece, pues, como la personificación del agua, de un agua capaz de penetrar los cuerpos, de un agua metálica puesto que es de oro o, al menos, dorada. Es exactamente el caso del disolvente hermético, el cual, tras fermentar en un barril de encina, toma, en la decantación, el aspecto del oro líquido. El autor anónimo de un manuscrito inédito del siglo XVIII[253] escribe sobre este particular: «Si dejáis discurrir esta agua, veréis con vuestros propios ojos el oro brillando en su primer ser, con todos los colores del arco iris». La unión misma de Zeus y Danae indica cómo debe ser aplicado el disolvente. El cuerpo, reducido a fino polvo y puesto en digestión con una pequeña cantidad de agua, es, a continuación, humedecido e irrigado poco a poco, a medida que se va absorbiendo, técnica ésta que los sabios llaman imbibición. Se obtiene así una pasta cada vez más blanda que se vuelve siruposa, oleosa y, por fin, fluida y limpia. Sometida entonces, en ciertas condiciones, a la acción del fuego, parte de ese licor se coagula en una masa que cae al fondo y que se recoge con cuidado. Ése es nuestro precioso azufre, el niño recién nacido, el reyecito y nuestro delfín, pez simbólico llamado por otro nombre echeneis, rémora o piloto[254], Perseo o pez del mar Rojo (en griego Περσευς), etc.

Artesón 3.— Cuatro flores abiertas y erectas sobre su tallo están en contacto con el filo de un sable desnudo. Este pequeño motivo tiene por divisa:

.NVTRI.ETIAM.RESPONSA.FERVNTVR

Desentraña también los oráculos anunciados. Se trata de un consejo dado al artista, a fin de que éste, poniéndolo en práctica, pueda estar seguro de dirigir como es debido la cocción o segunda operación del Magisterio. Nutri etiam responsa feruntur, le confía el espíritu de nuestro filósofo, por intermedio de los caracteres petrificados de su obra.

Estos oráculos, en número de cuatro, corresponden a las cuatro flores o colores que se manifiestan durante la evolución del rebis y revelan exteriormente al alquimista las fases sucesivas del trabajo interno. Estas fases, diversamente coloreadas, llevan el nombre de regímenes o reinos. De ordinario, se cuentan siete. A cada régimen, los filósofos han atribuido una de las divinidades superiores del Olimpo y también uno de los planetas celestes cuya influencia se ejerce de manera paralela a la suya, en el tiempo mismo de su dominio. De acuerdo con la idea generalmente extendida, planetas y divinidades desarrollan su poder simultáneo según una jerarquía invariable. Al reino de Mercurio (Ερμης, base, fundamento), primer estadio de la Obra, sucede el de Saturno (Κρονος, el anciano, el loco). A continuación, gobierna Júpiter (Ζευς, unión, matrimonio) y, luego Diana (Αρτεμις, entero, completo) o la Luna, cuya vestidura brillante tan pronto está tejida con cabellos blancos como hecha de cristales de nieve. Venus, inclinada al verde (Αφροδιτη, belleza, gracia), hereda entonces el trono, pero pronto la arroja Marte (Αρης, adaptado, fijo), y este príncipe belicoso de atavío teñido en sangre coagulada es, a su vez, derrotado por Apolo (Απολλων, el triunfador), el Sol del Magisterio, emperador vestido de brillante escarlata, que establece definitivamente su soberanía y su poder sobre las ruinas de sus predecesores[255].

Algunos autores, asimilando las fases coloreadas de la cocción a los siete días de la Creación, han designado la labor entera con la expresión Hebdomas hebdomadum, la Semana de las semanas, o, simplemente: la Gran Semana, porque el alquimista debe seguir lo más cerca posible en su realización microcósmica todas las circunstancias que acompañaron la Gran Obra del Creador.

Pero estos regímenes diversos son más o menos francos y varían mucho, tanto por la duración como por la intensidad. También los maestros se han limitado a señalar sólo cuatro colores esenciales y preponderantes, porque ofrecen más limpidez y permanencia que los otros, a saber: el negro, el blancos el amarillo o cetrino y el rojo. Estas cuatro flores del jardín hermético deben ser cortadas sucesivamente, según el orden y al final de su floración, lo que explica la presencia del arma en nuestro bajo relieve. Por tanto, hay que temer apresurarse demasiado, con la vana esperanza de acortar el tiempo, a veces muy largo, sobrepasando la intensidad de fuego requerida para el régimen del momento. Los autores antiguos aconsejan prudencia y ponen en guardia a los aprendices contra toda impaciencia perjudicial: praecipitatio a diabolo, les dicen, pues tratando de alcanzar demasiado pronto la meta, no conseguirían más que quemar las flores del compuesto y provocarían la pérdida irremediable de la obra. Es, pues, preferible, como lo enseña el adepto de Dampierre, desentrañar los oráculos, que son las predicciones de la operación regular, con paciencia y perseverancia, tanto tiempo como la Naturaleza pueda exigir.

Artesón 4.— Una vieja torre desmantelada cuya puerta, arrancada de sus goznes, permite la entrada libre: así es como el artista ha representado la prisión abierta. En el interior, se ve todavía en su sitio una traba así como tres piedras indicadas en la parte superior. Otras dos trabas extraídas de la mazmorra se advierten a los lados de la ruina. Esta composición señala la terminación de las tres piedras o medicinas de Jabir, sucesivamente obtenidas, las cuales son designadas por los filósofos con los nombres de azufre filosófico, la primera; elixir u oro potable, la segunda; y piedra filosofal absoluto o medicina universal, la última. Cada una de esas piedras ha tenido que sufrir la cocción en el atanor, prisión de la Gran Obra, y es la razón por la que una última traba se encuentra aún sellada. Las dos precedentes, habiendo cumplido su tiempo de «mortificación y de penitencia» han abandonado sus hierros, visibles en el exterior.

El pequeño bajo relieve tiene por divisa la frase del apóstol Pedro (piedra) (Hechos, cap. XII, versículo 2), que fue milagrosamente liberado de su prisión por un ángel:

.NV(N)C.SCIO.VERE.

¡Ahora sé en verdad! Palabra de gozo vivo, arranque de íntima satisfacción, grito de alegría que profiere el adepto ante la certidumbre del prodigio. Hasta ese momento, la duda podía aún asaltarle, pero en presencia de la realización perfecta y tangible, ya no teme errar. Ha descubierto el camino, ha reconocido la verdad, ha heredado el Donum Dei. A partir de ahora, nada del gran secreto es ignorado por él… Mas, ¡ay! ¡Cuántos, entre la muchedumbre de los que buscan, pueden gloriarse de llegar a la meta y de ver, con sus ojos, abrirse la prisión, cerrada para siempre para la mayoría!

La prisión sirve también de emblema del cuerpo imperfecto, tema inicial de la Obra, en el que el alma acuosa y metálica se encuentra fuertemente apegada y retenida. «Esta agua prisionera —dice Nicolas Valois [256]— grita sin cesar: Ayúdame y te ayudaré, es decir, libérame de mi prisión, y si puedes hacerme salir una vez, te convertiré en el dueño de la fortaleza donde me encuentro. El agua, pues, que se halla en este cuerpo encerrado es de la misma naturaleza de agua que la que le damos a beber y que se llama Mercurio Trismegisto, del que habla Parménides cuando dice: Naturaleza se regocija en Naturaleza, Naturaleza supera a Naturaleza y Naturaleza contiene a Naturaleza. Pues esta agua encerrada se refocila con su compañero que acude a liberarla de sus hierros, se mezcla con él y, por fin, convirtiendo dicha prisión en suya y rechazando lo que les es contrario, que es la preparación, se convierten en agua mercurial y permanente… Legítimamente, pues, nuestra agua divina es llamada la llave, luz, Diana que aclara la oscuridad de la noche. Pues es la entrada de toda la Obra y la que ilumina a todo hombre».

XXVIII. PARIS - CONSERVATORIO DE LAS ARTES Y OFICIOS.

Bajo-relieve original de la Fuente de Vertbois (1633).

Artesón 5.— Por haberlo comprobado experimentalmente, los filósofos certifican que su piedra no es otra cosa que una coagulación completa del agua mercurial. Esto es lo que traduce nuestro bajo relieve, en el que se ve la piedra cúbica de los antiguos masones flotando sobre las ondas marianas. Aunque semejante operación parezca imposible, no deja, sin embargo, de ser natural, porque nuestro mercurio lleva en sí el principio sulfuroso solubilizado, al que debe su coagulación ulterior. No obstante, es lamentable que la extremada lentitud de acción de este agente potencial no permita al observador registrar la menor señal de una reacción cualquiera durante los primeros tiempos de la obra. Tal es la causa del fracaso de muchos artistas los cuales, pronto desanimados, abandonan un trabajo penoso que juzgan vano, aunque hayan seguido el buen camino y operado con los materiales debidos, canónicamente preparados. A ellos va dirigida la sentencia de Jesús a Pedro cuando caminaba sobre las aguas, y que recoge san Mateo (cap. XIV, 31):

.MODICE.FIDEI.QVARE.DVBITASTI.

¿Por qué has dudado, hombre de poca fe?

En verdad, nada podemos conocer sin el concurso de la fe, y quien no la posea en absoluto nada puede emprender. Jamás hemos visto que el escepticismo y la duda hayan edificado algo estable, noble y duradero. A menudo, hay que recordar el adagio latino Mens agitat molem, pues la convicción profunda de esta verdad conducirá al sabio obrero al feliz término de su labor. De ella, de esta fe robusta, extraerá las virtudes indispensables para la resolución de ese gran misterio. El término no es exagerado, pues nos encontramos, en efecto, ante un misterio real tanto por su desarrollo contrario a las leyes químicas como por su mecanismo oscuro, misterio que el sabio más instruido y el adepto más experto no serían capaces de explicar. Bien es cierto que la Naturaleza, en su simplicidad, parece complacerse en proponernos enigmas ante los que nuestra lógica retrocede, nuestra razón se turba y nuestro juicio se extravía.

Pues bien: esta piedra cúbica que la industriosa Naturaleza engendra sólo del agua —materia universal del peripatetismo— y de la que el arte debe tallar las seis caras según las reglas de la geometría oculta, aparece en vías de formación en un curioso bajo relieve del siglo XVII que decora la fuente de Vertbois, en París.

Como ambos temas presentan entre sí una extrema correspondencia, estudiaremos aquí el emblema parisiense, más extendido, esperando así arrojar alguna claridad en la expresión simbólica en exceso concisa de la imagen de Dampierre.

Construida en 1633 por los benedictinos de Saint-Martin-des-Champs, esta fuente fue primitivamente elevada en el interior del priorato y adosada a la muralla. En 1712 los religiosos la ofrecieron, para uso público, a la ciudad de París, con el solar necesario para su reedificación, con la condición de «que el caño se estableciera en una de las antiguas torres de su convento, y que se abriría una puerta exterior»[257]. La fuente fue, pues, situada contra la torre llamada de Vertbois, ubicada en la rue Saint-Martin, y tomó el nombre de San Martín, que conservó durante más de un siglo.

El pequeño edificio, restaurado por cuenta del Estado en 1832, incluye «una hornacina rectangular poco profunda encuadrada por dos pilastras dóricas con almohadillados vermiculados que sostienen una cornisa arquitrabada. Sobre la cornisa reposa una especie de almete que corona una tarja con alas. Una concha marina remata esa tarja. La parte superior de la hornacina está ocupada por un cuadro en cuyo centro aparece esculpido un barco» [258]. Este bajo relieve, en piedra, mide 0,80 m de alto por 1,05 de ancho. Su autor es desconocido.

Así, todas las descripciones relativas a la fuente de Vertbois, copiadas verosímilmente unas de otras, se limitan a señalar, sin precisar más, un navío como motivo principal. El dibujo de Moisy, encargado de ilustrar la noticia de Amaury Duval, no nos enseña nada más sobre el tema. Su navío de pura fantasía, representado de perfil, no lleva ninguna señal de su singular carga, y en vano se buscaría entre los caracoleos de las volutas marinas el hermoso y gran delfín que lo acompaña. Por otra parte, muchas gentes poco cuidadosas del detalle ven en ese tema la nave heráldica de París, sin dudar que propone a los curiosos el enigma de una verdad muy distinta y de orden menos vulgar.

Podría ponerse en duda la exactitud de nuestra observación, y allá donde reconocemos una piedra enorme, adosada al edificio con el que forma cuerpo, no advertir sino un fardo ordinario de cualquiera mercancía. Pero, en este caso, resultaría en extremo embarazoso explicar la razón de la vela izada, incompletamente cargada sobre la verga del palo mayor, particularidad que pone en evidencia el único y voluminoso cargamento, desvelado así adrede. La intención del creador de la obra es, pues, manifiesta: se trata de un cargamento oculto, normalmente escondido a las miradas indiscretas y no de un fardo situado en el puente.

Además, el barco, visto por detrás, parece alejarse del espectador y muestra que su avance viene asegurado por la vela de artimón con exclusión de las otras. Ella sola recibe el esfuerzo del viento que sopla en popa, y ella sola transmite la energía al navío que se desliza por las olas. Pues bien: los cabalistas escriben artimón y pronuncian antemón o antimón, vocablo tras el cual esconden el nombre del tema de los sabios. Ανθεμον, en griego, significa flor, y se sabe que la materia prima es llamada flor de todos los metales; la flor de las flores (flos florum). El origen de esta palabra, ανθος, expresa también la juventud, la gloria, la belleza, la parte más noble de las cosas, todo cuanto posee resplandor y brilla a la manera del fuego. Después de esto, no cabrá sorprenderse de que Basilio Valentín, en su Carro triunfal del antimonio haya dado a la primera sustancia de la obra particular que describe ahí la denominación de piedra de fuego.

En tanto que permanece fija a la nave hermética, esta piedra, tal como hemos dicho, debe ser considerada en vías de elaboración. Es preciso, pues, con toda precisión, ayudarla a proseguir su travesía a fin de que ni las tempestades, ni los escollos ni los mil incidentes de la ruta retrasen su arribada a la bendita ensenada hacia la cual, poco a poco, la Naturaleza la encamina. Facilitar su viaje, prever y evitar las causas posibles de naufragio y mantener la nave cargada con la preciosa carga en su línea recta, tal es la tarea del artesano.

Esta formación progresiva y lenta explica por qué la piedra aparece aquí figurada bajo el aspecto de un bloque en bruto, llamado a ser objeto de la talla definitiva que lo convertirá en nuestra piedra cúbica. Los cables que la sujetan al barco son bastante indicativos, por su entrecruzamiento sobre sus caras visibles, del estado transitorio de su evolución. Se sabe que la cruz, en el orden especulativo, es la figuración del espíritu, principio dinámico, mientras que, en el ámbito práctico, sirve de signo gráfico del crisol. En él, en este barco, se opera la concentración del agua mercurial por la aproximación de sus moléculas constitutivas, bajo la voluntad del espíritu metálico y gracias al concurso permanente del fuego. Pues el espíritu es la única fuerza capaz de mover en masas compactas nuevas los cuerpos disueltos, al igual que obliga a los cristales producto de soluciones madres a tomar la forma específica e invariable, por la cual los podemos identificar. Por ello los filósofos han asimilado la agregación molecular del sólido mercurial, bajo la acción secreta del espíritu, con la de un saco fuertemente comprimido por ligaduras entrecruzadas. La piedra parece atada como una secchina (del griego σηκαζω, encerrar, tapar), y esta corporeización se hace sensible por la cruz, imagen de la Pasión, es decir, a raíz del trabajo en el crisol, cada vez que el calor se aplica prudentemente en el grado requerido y según el ritmo debido. Así, conviene precisar el sentido particular del cable, que los griegos llamaban καλως, homónimo del adverbio καλως, que significa de manera debida y eficaz.

La fase más delicada del trabajo es cuando la primera coagulación de la piedra, untuosa y ligera, aparece en la superficie y flota sobre las aguas. Es preciso entonces redoblar la precaución y la prudencia en la aplicación del fuego, si no se quiere enrojecerla antes de tiempo y precipitarla. Al comienzo, se manifiesta bajo el aspecto de una película delgada que muy pronto se rompe, cuyos fragmentos desprendidos de los bordes se apartan y, luego, se sueldan, se espesan y adquieren la forma de un islote llano —la isla del Cosmopolita y la tierra mítica de Delos— animado de movimientos giratorios y sometido a continuas traslaciones. Esta isla no es más que otra figura del pez hermético nacido del mar de los Sabios —nuestro mercurio que Hermes llama mare patens—, el piloto de la Obra, primer estado sólido de la piedra embrionaria. Unos lo han llamado echeneis y otros delfín con idéntica razón, porque si el echeneis pasa, en la leyenda, por detener y fijar los navíos más fuertes, el delfín, cuya cabeza se ve emerger en nuestro bajo relieve, posee un significado también positivo. Su nombre griego, δελφις, designa la matriz, y nadie ignora que el mercurio es llamado por los filósofos el receptáculo y la matriz de la piedra.

Pero con el fin de que nadie se llame a engaño, repitamos otra vez que no puede tratarse aquí del mercurio vulgar, aunque su cualidad líquida pueda dar el cambio y permita la asimilación al agua secreta, húmedo radical metálico. El poderoso iniciado que fue Rabelais[259] suministra, en algunas palabras, las verdaderas características del mercurio filosofal. En su descripción del templo subterráneo de la Dive Bouteille (Pantagruel, libro V, cap. XLII), habla de una fuente circular que ocupa su centro y la parte más profunda. Alrededor de esta fuente se levantan siete columnas «que son piedras —dice el autor— atribuidas por los antiguos caldeos y magos a los siete planetas del cielo. Para lo cual, por oír más a la ruda Minerva, sobre la primera, de zafiro, está elevada encima del remate, en la misma y central línea perpendicular, de plomo precioso, la imagen de Saturno sosteniendo su hoz, con una grulla de oro a sus pies esmaltada artificialmente según la competencia de los colores ingenuamente debidos al ave saturnina. Sobre la segunda, de jacinto, volviendo hacia la izquierda, se halla un Júpiter de estaño, jovial, en cuyo pecho se ve un águila de oro esmaltada según el natural. En la tercera, Febo, de oro, tiene en su mano derecha un gallo blanco. En la cuarta, de bronce corintio[260], Marte, y a sus pies un león. Sobre la quinta, Venus, de cobre, de materia semejante a aquella con la que Aristónides labró la estatua de Atamas…, una paloma a sus pies. En la sexta, Mercurio en hidrargirio fijo, maleable e inmóvil con una cigüeña a sus pies…» El texto es formal y no puede prestarse a confusión. El mercurio de los sabios —todos los autores lo certifican— se presenta como un cuerpo de aspecto metálico, de consistencia sólida y, en consecuencia, inmóvil con respecto al azogue, de volatilidad mediocre al fuego y susceptible, por fin, de fijarse él mismo por simple cocción en vasija cerrada. En cuanto a la cigüeña, que Rabelais atribuye al mercurio, toma su significado de la palabra griega πελαργος, cigüeña, formada por πελος, oscuro, lívido o negro, y αργος, blanco, que son los dos colores del ave y los del mercurio filosófico. Πελαργος, designa también un recipiente hecho de tierra blanca y negra, emblema de la vasija hermética, es decir, del mercurio, cuya agua, viva y blanca, pierde su luz y su brillo, se mortifica y se vuelve negra, abandonando su alma al embrión de la piedra, que nace de su descomposición y se nutre de sus cenizas.

A fin de rendir testimonio de que la fuente del Vertbois estuvo originariamente consagrada al agua filosofal, madre de todos los metales y base del Arte sagrado, los benedictinos de Saint-Martin-des-Champs mandaron esculpir, en la cornisa que sirve de soporte al bajo relieve, diversos atributos relativos a este licor fundamental. Dos remos y un caduceo entrecruzados llevan el pétaso de Hermes figurado bajo el aspecto moderno de un almete alado sobre el cual vela un perrito. Algunos cordajes que salen de la visera despliegan sus espiras sobre los remos y la vara alada del dios de la Obra.

La palabra griega πλατη, por la que se designaba el remo[261], ofrece simultáneamente el sentido de barco y el de aviento. Este último es una especie de concha de mimbre atribuida al mercurio y que los cabalistas escriben viento. Por eso, la Tabla de Esmeralda dice alegóricamente al hablar de la piedra que «el viento la ha llevado en su vientre». Ese aviento no es sino la matriz, el barco portador de la piedra, emblema del mercurio y tema principal de nuestro bajo relieve. En cuanto al caduceo, es cosa sabida que pertenece como algo propio al mensajero de los dioses, con el pétaso alado y las alas de los talones. Diremos tan sólo que el vocablo griego Κηρυκειον, caduceo, recuerda por su etimología al gallo, Κηρυξ, consagrado a Mercurio como anunciador de la luz. Todos estos símbolos convergen, como se ve, hacia un único y mismo objetivo, igualmente indicado por el perrillo situado en lo alto del almete, cuyo sentido especial (κρανος, cabeza, cumbre) señala la parte importante, en este caso, cl punto culminante del arte, la clave de la Gran Obra. Noël, en su Dictionnaire de la Fable, escribe que «el perro estaba consagrado a Mercurio, considerado como el más vigilante y astuto de todos los dioses». Según Plinio, la carne de los cachorros se consideraba tan pura que se la ofrecía a los dioses en sacrificio, y era servida en las comidas preparadas para ellos. La imagen del perro colocado sobre el casco protector de la cabeza constituye, por añadidura, un verdadero jeroglífico también aplicable al mercurio. Es una traducción figurada del cinocéfalo (κυνοκεφαλος, que tiene cabeza de perro), forma mística muy venerada por los egipcios, que la atribuyeron a algunas divinidades superiores y, en particular, al dios Tot, el cual se convirtió en el Hermes de los griegos, el Trismegisto de los filósofos y el Mercurio de los latinos.

Artesón 6.— Un dado aparece colocado sobre una mesita de jardín. En primer plano, vegetan tres plantas herbáceas. Por toda enseña, este bajo relieve lleva el adverbio latino

.VTCVMQVE.

De alguna manera, es decir, de una forma análoga, lo que permitiría creer que el descubrimiento de la piedra se debería al azar, y que así el conocimiento del Magisterio sería tributario de un afortunado lanzamiento del dado. Pero sabemos de modo pertinente que la ciencia, verdadero presente de Dios, luz espiritual obtenida por revelación, no podría estar sujeta a tales eventualidades. No es que no pueda encontrarse fortuitamente, aquí como en todas partes, la habilidad que exige una operación rebelde. Sin embargo, si la alquimia se limitara a la adquisición de una técnica especial, de algún artificio de laboratorio se reduciría a muy poca cosa y no excedería el valor de una simple fórmula. Pero la ciencia sobrepasa con mucho la fabricación sintética de los metales preciosos, y la piedra filosofal misma no es más que el primer peldaño positivo que permite al adepto elevarse hasta los más sublimes conocimientos. Limitándonos incluso al ámbito físico que es el de las manifestaciones materiales y las certidumbres fundamentales, podemos asegurar que la Obra no está, en absoluto, sometida a lo imprevisto. Tiene sus leyes, sus principios, sus condiciones y sus agentes secretos, y resulta de demasiadas acciones combinadas e influencias diversas para obedecer al empirismo. Es preciso descubrirla, comprender su proceso, conocer bien sus causas y accidentes antes de pasar a su ejecución. Y quien la pueda ver «en espíritu» pierde su tiempo y su aceite queriéndola encontrar por la práctica. «El sabio tiene los ojos en la cabeza —dice el Eclesiastés (cap. II, 14)—, y el insensato camina en las tinieblas».

El dado tiene, pues, otra significación esotérica. Su figura, la del cubo (κυβος, dado, cubo), designa la piedra cúbica o tallada, nuestra piedra filosofal y la piedra angular de la Iglesia. Pero, para estar regularmente erigida, esta piedra requiere tres repeticiones sucesivas de una misma serie de siete operaciones, lo que totaliza veintiuna. Este número corresponde con exactitud a la suma de los puntos marcados en las seis caras del dado, pues adicionando los seis primeros números se obtienen veintiuno. Y las tres series de siete volverán a hallarse totalizando los mismos números de puntos en bustrófedon:

1 2 3

6 5 4

Colocadas en la intersección de los lados de un hexágono inscrito, estas cifras traducirán el movimiento circular propio para la interpretación de otra figura, emblemática de la Gran Obra, la de la serpiente Ouroboros, aut serpens qui caudam devoravit. En todo caso, esta particularidad aritmética, en perfecta concordancia con el trabajo, consagra la atribución del cubo o del dado a la expresión simbólica de nuestra quintaesencia mineral. Es la tabla isíaca realizada por el trono cúbico de la gran diosa.

Basta, pues, analógicamente, con lanzar tres veces el dado sobre la mesa —lo que equivale, en la práctica, a redisolver tres veces la piedra— para obtenerla con todas sus cualidades. El artista ha representado aquí estas tres fases vegetativas por tres vegetales. Finalmente, las reiteraciones indispensables para la perfección de la labor hermética dan la razón del libro jeroglífico de Abraham el Judío, compuesto, nos dice Flamel, por tres veces siete hojas. Del mismo modo, un espléndido manuscrito iluminado, ejecutado a comienzos del siglo XVIII[262], encierra veintiuna figuras pintadas adaptadas cada una a las veintiuna operaciones de la Obra.