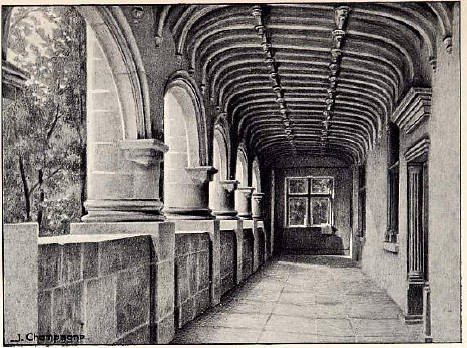

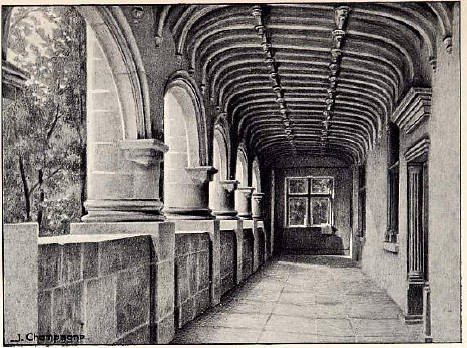

XXVI. CASTILLO DE DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE.

La Galería alta.

La galería alta, cuyo techo está tan curiosamente adornado, ocupa toda la longitud del edificio elevado entre las torres. Como hemos dicho, se abre al exterior por cinco aberturas que separan columnas gruesas provistas, en el interior, de soportes adosados que reciben los empujes de los arcos. Dos ventanas de montantes derechos y dinteles rectilíneos se abren en los extremos de esta galería. Nervaduras transversales toman la forma abocinada de los vanos y son cortadas por dos nervaduras longitudinales, paralelas, con lo que se determina el encuadramiento de los artesones que constituyen el objeto de nuestro estudio. Éstos fueron descritos, mucho antes que por nosotros, por Louis Audiat[250]. Pero el autor, ignorándolo todo de la ciencia a la que se refieren, y la razón esencial que liga entre sí tantas imágenes extrañas, ha dotado su libro del carácter de incoherencia que las mismas figuras afectan para el profano. Leyendo la Epigraphie Santone, diríase que el capricho, la fantasía y la extravagancia hubieran presidido su ejecución. Asimismo, lo menos que puede decirse de esta obra es que parece poco seria, desprovista de fondo, barroca, sin más interés que una excesiva singularidad. Algunos errores inexplicables aumentan aún la impresión desfavorable que se recibe. Así, por ejemplo, el autor toma una piedra cúbica, tallada y colocada encima del agua (serie I, artesón 5) por «un navío agitado por las olas». En otro lugar (serie IV, artesón 7), una mujer agachada que planta semillas junto a un árbol se convierte, para él, en «un viajero que camina penosamente a través de un desierto». En el primer artesón de la quinta serie —que nuestras lectoras le perdonen esta involuntaria comparación—, ve a una mujer en lugar del diablo en persona, velludo, alado, cornudo y perfectamente claro y visible… Semejantes negligencias denotan una ligereza inexcusable en un epigrafista consciente de su responsabilidad y de la exactitud que reclama su profesión.

Según el doctor Texier, a cuya amabilidad debemos esta información, las figuras de Dampierre jamás habrían sido publicadas en su totalidad. Sin embargo, existe una reproducción de las mismas dibujadas a partir del original y conservada en el museo de Saintes. A este dibujo, y por ciertos motivos imprecisos, hemos recurrido a fin de hacer nuestra descripción lo más completa posible.

Casi todas las composiciones emblemáticas presentan, aparte un tema esculpido en bajo relieve, una inscripción grabada en una filacteria. Pero mientras que la imagen se relaciona directamente con el aspecto práctico de la ciencia, el epígrafe ofrece, sobre todo, un sentido moral o filosófico. Se dirige al obrero más que a la obra, y empleando unas veces el apotegma y otras la parábola, define una cualidad, una virtud que el artista debe poseer, un punto de doctrina que no puede menos de conocer. Pues bien: por la misma razón que están provistas de filacterias, estas figuras revelan su alcance secreto, su vínculo con alguna ciencia secreta. En efecto, el griego φυλυακτηριον, formado de φυλασσειν, guardar, preservar, y de τηρειν, conservar, indica la función de este ornamento, encargado de conservar y preservar el sentido oculto y misterioso disimulado tras la expresión natural de las composiciones a las que acompaña. Es el signo, el sello de esta Sabiduría que se mantiene en guardia contra los malvados, como dice Platón: Σοφια η περι τους πονηπους φυλαακτικη. Portadora o no de epígrafe, basta encontrar la filacteria en cualquier tema para tener la seguridad de que la imagen encierra un sentido oculto, un significado secreto propuesto al investigador y marcado por su simple presencia. Y la verdad de este sentido, la realidad de esta significación se hallan siempre en la ciencia hermética, calificada entre los maestros antiguos de sabiduría eterna. No cabría sorprenderse, pues, de encontrar banderolas y pergaminos, abundantemente representados entre los atributos de las escenas religiosas o de las composiciones profanas de nuestras grandes catedrales, así como en el ámbito menos severo de la arquitectura civil.

Dispuestos en tres filas perpendicularmente al eje, los artesones de la galería alta son 93. De éstos, 61 se refieren a la ciencia, veinticuatro ofrecen monogramas destinados a separarlos por series, cuatro no presentan más que adornos geométricos de ejecución posterior, y los cuatro últimos muestran su fondo vacío y liso. Los artesones simbólicos, sobre los que se concentra el interés de la techumbre de Dampierre, constituyen un conjunto de figuras repartidas en siete series. Cada serie está aislada de la siguiente por tres artesones dispuestos en línea transversal, decorados alternativamente con el monograma de Enrique II y con los crecientes entrelazados de Diana de Poitiers o de Catalina de Médicis, cifras que se advierten en muchos edificios de la misma época. Ahora bien: hemos realizado la comprobación, bastante sorprendente, de que la mayoría de palacios o castillos que presentan la doble D enlazada con la letra H y el triple creciente tienen una decoración de carácter alquímico indiscutible. Pero ¿por qué esas mismas mansiones son calificadas con el título de «castillos de Diana de Poitiers» por los autores de monografías, tomando como única referencia la existencia de la cifra en cuestión? Sin embargo, ni la mansión de Louis d’Estissac, en Coulonges-sur-l’Autize, ni la de los Clermont, puestas ambas bajo la égida de la en exceso famosa favorita, jamás le han pertenecido. Por otra parte, ¿qué razón podría atribuirse al monograma y a los crecientes que pudiera justificar su presencia en medio de emblemas herméticos? ¿A qué pensamiento o a qué tradición habrían obedecido los iniciados de la nobleza cuando colocaron bajo la protección ficticia de un monarca y de su concubina —objetos de reprobación general— su obra hieroglífica pintada o esculpida? «Enrique II —escribe el abate de Montgaillard [251]— era un príncipe estúpido, brutal y de una perfecta indiferencia por el bien de su pueblo. Este mal rey estuvo constantemente dominado por su esposa y por su antigua amante, a las que abandonó las riendas del Estado, no retrocediendo ante ninguna de las crueldades ejercidas contra los protestantes. Puede decirse de él que continuó el reinado de Francisco I en cuanto a despotismo político e intolerancia religiosa». Es, pues, imposible admitir que unos filósofos instruidos, personas de estudios y de elevada moralidad, hubieran concebido la idea de ofrecer el homenaje de sus trabajos a la pareja real a la que la corrupción debía hacer vergonzosamente célebre.

La verdad es distinta, pues el creciente no pertenece ni a Diana de Poitiers ni a Catalina de Médicis. Se trata de un símbolo de la más remota antigüedad, conocido por los egipcios y los griegos y utilizado por los árabes y los sarracenos mucho antes de su introducción en nuestra Edad Media occidental. Es el atributo de Isis, de Artemis o Diana, de Selene, de Febe o la Luna; el emblema espagírico de la plata y el sello del color blanco. Su significación es triple: alquímico, mágico y cabalístico, y esta triple jerarquía de sentidos, sintetizada en la imagen de las medias lunas entrelazadas, abraza la extensión del antiguo y tradicional conocimiento. Con esto, resultará menos sorprendente ver figurar la tríada simbólica junto a signos oscuros, ya que les sirve de soporte y permite orientar al investigador hacia la ciencia a la que aquéllos pertenecen.

En cuanto al monograma, es fácilmente explicable y evidencia, una vez más, cómo los filósofos han utilizado emblemas de significado conocido dotándolos de un sentido especial generalmente ignorado. Es el medio más seguro de que han dispuesto para enmascarar al profano una ciencia expuesta figurativamente a todas las miradas, procedimiento renovado de los egipcios cuya enseñanza, traducida en jeroglíficos en el exterior de los templos, resultaba letra muerta para quien no tenía la clave. El monograma histórico está formado por dos D entrelazadas y reunidas por la letra H, inicial de Enrique (Henri) II. Tal es, por lo menos, la expresión ordinaria de la cifra que vela, bajo su imagen, una cosa por completo distinta.

Se sabe que la alquimia se funda en las metamorfosis psíquicas operadas por el espíritu, denominación otorgada al dinamismo universal emanado de la divinidad, el cual mantiene la vida y el movimiento provoca su detención o su muerte, hace evolucionar la sustancia y se afirma como el único animador de cuanto es. Pues bien: en la notación alquímica, el signo del espíritu no difiere de la letra H de los latinos y de la eta de los griegos. Más adelante, al estudiar uno de los artesones en el que este carácter se representa coronado (serie VII, 2), consignaremos algunas de sus aplicaciones simbólicas. Por el momento, basta con saber que el espíritu, agente universal, constituye, en la realización de la Obra, la principal incógnita, cuya determinación asegura el éxito pleno. Pero aquélla, por sobrepasar los límites del entendimiento humano, no puede despejarse más que por revelación divina. «Dios —repiten los maestros— otorga la sabiduría a quien le place y la transmite por el Espíritu Santo, luz del mundo. Por eso la ciencia se considera un Don de Dios otrora reservado a sus ministros, de donde el nombre de Arte sacerdotal que llevaba en su origen». Añadamos que en la Edad Media el Don de Dios aplicábase al Secretum secretorum, lo que conduce precisamente al secreto por excelencia, el del espíritu universal.

Así, el Donum Dei, conocimiento revelado de la ciencia de la Gran Obra, clave de las materializaciones del espíritu y de la luz (Ηλιος) aparece indiscutiblemente bajo el monograma de la doble D (Donum Dei) unido al signo del espíritu (H), inicial griega del sol, padre de la luz, Ηλιος. No cabría indicar mejor el carácter alquímico de las figuras de Dampierre, cuyo estudio vamos a emprender a continuación.